Олег Киреев. Земля, 50-е.

Материал из #10-11 [Транслит]: Литература-советская

предварительные заметки

Это не историческое исследование. В нем нет потрясающих исторических разоблачений, например, не стоит ждать, что оно раскроет глаза на то, как Хрущев победил Маленкова, или почему Мао не дали захватить Формозу. Это, может быть, исследование о том, как писать историю. Со времен Толстого критиковалось героическое, помпезное изображение истории, как оно присуще средневековым летописцам. Школа Броделя, Ле Гоффа и др. открыла нам мир повседневности — изучение быта, образов жизни, языка, экономической истории. Такая история представляется более привлекательной; но она по своей изначальной посылке должна быть анонимна. Читая историческую фактуру, все же видишь, как особенно неподкупно на фоне этой анонимной истории выглядят отдельные личности.

Мне не требовалось пересказывать все исторические сюжеты. Совершенно выпали кубинцы, движение черных в Америке, Тито. Любой, кто захочет найти полное описание того, как Роза Паркс отказалась уступить сиденье белому или как бородачи засели в

У истории свои средства коммуникации — это хроники, книги. Это фильтр, который стоит между нами и людьми/событиями прошлого. Жак Ле Гофф создал образ историка Мишле, как он изучал Средневековье и как его восприятие Средневековья менялось по мере того, как Мишле переживал Парижскую коммуну. Мне кажется, я хорошо знаком с авторами тех исследований, которые я читал. Я бы хотел написать портрет почти каждой отдельной книги. О, эти библиотечные и архивные полки. О, книжные магазины, особенно за границей, куда ты можешь больше не попасть и где именно сейчас, среди всего что есть, нужно выбрать необходимое!

политическое использование искусства

50-е — очень рациональная эпоха, хотя бы потому, что для «свободного искусства» нет времени: после войны и в момент нового раздела мира во всем такая плотность, что нужно срочно определяться, предпринимать какие-то меры. Все, что произошло, так серьезно, что нет места ни для какой бутафории, ни для какого заимствования кодов и костюмов из прошлого, о котором пишет Маркс в начале «18 брюмера». Нет времени подобрать декорации и костюмы. Это в 70-е в Европе и США критические интеллектуалы будут воскрешать наследие советского авангарда, делать публикации и защищать диссертации по «Октябрю», разбирать идеи конструктивистов, смело критиковать «властный дискурс». В 50-е все жестко, быстро, сурово, фактурно. С одной стороны, на почве культуры происходят «чистки» (от Китая до европейских компартий — «ждановщина»). С другой стороны, новоорганизованное ЦРУ стремительно покупает все, что может купить, организует модный промоушн абстрактного экспрессионизма и вводит новый стиль/новый образ жизни для «своих» интеллектуалов: блеск отелей, банкетов, заманчивые гонорары.

Поэтому же, наверно, в 50-е нет таких блестящих произведений искусства, как в 60-е. Кинорежиссеры не создают таких изысканных и болезненных шедевров, как «Затмение» или «Диллинджер мертв». Два великих немца — Герман Гессе и Томас Манн — написали свои последние произведения и получили за них Нобелевские премии в конце 40-х, еще один эпохальный немец по имени Бертольт вернулся в Восточный Берлин из США в 1948, но уже не создавал ничего, что бы потрясало (разве только сам факт его присутствия и известная сцена наблюдения за советскими танками сами создают выдающийся эффект Verfremdung). В середине десятилетия в первом ряду появятся несколько меланхоличных швейцарцев (Фриш, Дюренматт), но все же это писатели из тех, которых забывают. Может быть, 60-е не ставили целью создание «искусства для искусства», но у них в любом случае для этого было больше времени. А для 50-х образец «чистого искусства» — это последний эстет Эзра Паунд, сидящий в клетке (за сотрудничество с фашистами Паунд был посажен американскими оккупационными войсками в клетку, где провел несколько месяцев следствия). А лучшее, на мой взгляд, что было написано, — это «Вопль» Гинсберга.

50-е — это время высокоангажированного искусства, когда искусству придается повышенно важное значение, как общественной силе. Об этом свидетельствует то, что:

— политические руководства обсуждают политику в области искусства так же, как все остальные стратегические области, много инвестируют в искусство, чтобы оно приобрело вес в международных отношениях; пример — учреждение в 1948 году в Западной Германии регулярной выставки Documenta;

— государства демонстрируют готовность своих стран к интеграции в международную систему отношений с помощью искусства — такова официальная функция модернизма в искусстве (например, Югославия демонстрирует всему миру свою антисоветскую ориентацию посредством госзаказов на абстрактные скульптуры);

— «Ждановская доктрина» соцреализма широко обсуждается в левых кругах Западной Европы, с ней соглашаются или спорят представители самых разных направлений (Эмилио Серени от ИКП, бельгийский участник «Кобры» Кристиан Дотремон — «Социалистический реализм против революции»); лидеры европейских компартий постоянно выступают по вопросам искусства — Пальмиро Тольятти обвиняет участников «Группы восьми», китайские авторы руководствуются поучениями Мао в Яннани;

— художники в Европе страстно ищут новый авангард — продолжение модернистского движения, стоящего в оппозиции к буржуазному обществу и исследующего в бескомпромиссном поиске самые проклятые вопросы бытия; повсюду ставится вопрос, какое искусство может быть полезно и служить коммунизму, и какому коммунизму; а если это не коммунизм, а

— ЦРУ развертывает сети культурных организаций, таких как Конгресс за культурную свободу, десятки журналов, сотни фестивалей и конференций; с другой стороны «железного занавеса» тоже проводятся культурные меропри-ятия, такие как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Московский кинофестиваль — Советский Союз видит себя как ключевое звено в цепи антиколониальных движений во всем мире, и укрепляет ее с помощью культуры.

Тогда, особенно в начале 50-х, интеллектуалы и художники еще сохраняют свой ореол властителей дум. Еще сохраняется представление, что «их мало, их единицы». Книги, картины — это еще не массовая интеллектуально-дизайнерская продукция, а росчерк пера гения.

социалистический спектакль

Социалистические общества поняли, что медиа и интеллектуальный дискурс в мобилизационном обществе — это орудия. Интерпретация истории является решающей частью формирования мнений, поэтому об истории людям полагалось знать лишь то, что требовалось знать, чтобы выполнять задания текущего момента. Исторические интерпретации обновлялись и update’ились к нуждам дня так же быстро, как обрабатывалась и поставлялась информация о текущем моменте. За такой инфополитикой стояло представление: только текущий момент придает истории ее актуальность, исходя из нужд сегодняшнего дня требуется показать прошлое, чтобы народ наверняка мог черпать из него источники вдохновения, а не уныния. Отсюда то, что называется «сталинская школа фальсификаций»: ежовы и пр. то исчезают, то появляются на известных фотографиях. Медиа и дискурс должны быть мобилизованы на борьбу так же, как мобилизуются заводы. Это чистый «1984».

Отсюда приобретают новое значение черты политического спектакля при социализме. Всем известен церемониальный, спектакулярный характер партийных съездов, разыгрывавшихся по сценарию, в котором все детали должны быть соблюдены, иначе у депутатов возникало ощущение какой-то неполадки в государственной машине, нарушения (как это было на ХХ съезде). Политический спектакль является средством политической коммуникации — коммуникации с собственым населением и с иностранными державами. С одной стороны, руководители страны ставят свое население и руководителей других стран в известность о том, какова их политическая линия. Это демонстративные жесты: «мы устраняем левый уклон», «мы отстаиваем приоритет военной промышленности». Как в рассказе Борхеса разведчик убивает человека по имени Альбер, чтобы сообщить своему боссу в далекой стране, что секретный пункт, который нужно разбомбить, называется «Альбер» — так же вожди используют в качестве означающих людей, этносы, города. Грубо говоря, когда в 1950-м расстреливают бывшего директора Госплана Вознесенского, то это означает: «тот, кто отдает приоритет производству предметов потребления, должен быть убит».

В коммуникации с собственным населением власти не только односторонне выносят оценки, «кто хороший, кто плохой». Власти, особенно в идеологизированном государстве, проводят воспитательную работу, — с помощью спектакля они демонстрируют свое представление, как общество должно функционировать. У них нет задачи прийти к абсолютному покою. Наоборот, все время должно что-то происходить. Это что-то должно иметь «воспитательный» характер.

В риторике сталинских процессов преобладают оценки, характеризующие «черты общественного характера»: что обсуждается — это каким образом общество или его член преодолевают препятствия и имеют дело с трудностями: выражения общественно-политического слэнга, такие как «оппортунизм», «левый уклон», «ревизионизм» или «консерватизм» означают не набор взглядов, а характер поведения в трудных обстоятельствах: «оппортунизм», например, означает тенденцию к тому, чтобы пользоваться любой возникающей легкой возможностью для достижения результатов, в ущерб последовательности при осуществлении генеральной линии (вот почему и сегодня коммунистический политический язык кажется нам штампованным и не всегда понятным). Более того, бывает «правый» и «левый оппортунизм». Например, в понимании китайцев, Хрущев был подвержен обоим: «Проводя в один момент авантюрную политику, он отправил ракеты на Кубу, а подчиняясь в следующий момент капитуляционистской политике, он покорно убрал ракеты и бомбардировщики с Кубы, по приказу американских пиратов… Принося, таким образом, постыдное унижение великим советским людям, не знавшим подобного в течение сорока и более лет, со времен Октябрьской революции» («Красный флаг», 21 ноября 1964).

Классики марксизма-ленинизма часто посвящают свои труды не изложению доктрины, а яростному опровержению оппонентов: Ленин — Гильфердинга и Каутского, Сталин — некоего «товарища Ярошенко» и «товарищей Саниной и Венжера» («Экономические проблемы социализма»). При этом разоблачаются не только аргументы, но и противники попутно выставляются в невыгодном свете, характеризующем их как персонажей неадекватных — «тов. Ярошенко» предлагает за полгода написать учебник политэкономии и просит себе для этого двух помощников. Если Ярошенко не было, его стоило выдумать.

Ввиду этого становится больше понятно, какую роль должны играть люди искусства и интеллектуалы. Как публичные фигуры, они больше всего подходят для того, чтобы исполнять роли в Спектакле, а не для того, чтобы производить какие-то оригинальные мнения. Поскольку их действия всегда носят характер не массового безличного поведения, а отрефлексированного личного выбора, за их поступкам стоят не «шкурные» мотивы, а общественно значимые аспекты идеологий. Сколько разнообразных философий в размышлениях Рубашова (у Кестлера)! Сколько оттенков исторической памяти в теории Марра!

Интеллектуалы не только отличаются индивидуальным стилем — они больше всего подходят на роли «плохих парней». Когда весь народ радуется и веселится успехам, — появляются какие-то очкарики, которые высказывают сомнения. Они предназначены на роль исполни-телей второго члена в гегелевской триаде — должно быть высказано мнение, последовать опровержение и затем наказание, то есть показательная чистка, но ее суть не в том, чтобы истребить или наказать побольше кадров, а в том, чтобы продемонстрировать позиции. Поэтому, например, у братьев Стругацких в «Хищных вещах века» (1964) интеллигенты, в обществе всеобщего ликования, выполняют «провокации ради провокаций»: их единственная задача в том, чтобы вызвать ярость, заставить народ прекратить ликование.

синхро

Передо мной было два варианта, оба имеющие характер авторского проекта, а не распространенной научной методологии: один — писать, устанавливая местами параллели прошлого с настоящим, заставляя их «перекликиваться», почти как Платон, по Деррида, перекликивается через века с Гегелем; другой — руководствоваться только настоящим временем, с точки зрения тех людей, которых я описываю. Второй проект, конечно, был труднее. Он потребовал бы отказаться от всех исторических исследований, которые, естественно, были написаны позже, и руководствоваться только книгами, фильмами, периодикой, корреспонденцией того времени —

тем, что создавали люди в 50-е. Это сложный проект и, хотя при его условии большая часть информации была бы потеряна, я жалею, что не стал его выполнять. Здесь и выясняется разница между историей, как наукой, и, так сказать, жизнью. Люди живут в настоящем, не зная, что будет. Даже если предположить, что есть властные элиты, которые оказывают влияние на ход событий, то и они не могут знать, как в точности развернутся события в будущем. А историк, скажем, 1970-х, знает, что произошло после 50-х, знает, какие течения 50-х имели последствия, какие нет. Поэтому очень интересно отразить в работе ограниченный горизонт знания современников, отразить их незнание, непонимание. Я все же старался не упускать из внимания этот горизонт.

Недавно по-русски появилась книга Ханса-Ульриха Гумбрехта «1926». В ней ненавязчиво высказывается возможность, что она «породит новую научную школу». Я не могу признать, чтобы она оказала на меня какое-то влияние, тем более определяющее. Идею написать книгу, которая была бы синхронным историческим срезом, я лично имел уже очень давно. Она хранит память трех городов, в библиотеках которых я ее писал — Мальме, Москвы и Дхарамсалы.

Москва — Джамму, декабрь 2007

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ДИСПОЗИЦИЯ

СССР

I

Корреспонденты на войне часто фиксировали передвижения войск или разоренные ландшафты с самолетов. Фотоальбомы заполнены этими черно-белыми видами с высоты. Но после 1945 года ни у кого не было возможности фотографировать таким же образом вражеские территории. Сбитый 8 апреля 1950 над Латвией американский самолет — первый в серии инцидентов, продолжавшихся все десятилетие, когда Советы будут заявлять протест, а Штаты возмущенно объяснять насчет «пассажирского рейса, отклонившегося от курса» — вплоть до U2 (который тоже будет сбит). Еще не было Google Earth, чтобы увидеть со спутника любую деревеньку в самой отдаленной точке; и американской разведке приходилось брать на границах пробы воздуха. В сентябре 1949 там впервые были обнаружены радиоактивные частицы. Это была первая информация о ядерных испытаниях. Вскоре, отвечая на вопросы корреспондента, Сталин сказал, что атомные испытания в СССР «проводятся и будут проводиться». Такой блеф уже имел место и до создания бомбы: в 1946 Молотов на заседании ООН сказал, что у Советского Союза есть бомба и знаменитое «кое-что другое». Утесов озвучил это с эстрады в сопровождении своего джаз-оркестра:

…Если враг попрет на нас,

будет выполнен наказ

от трудящихся всех масс

приготовить и у нас

вроде ядерный фугас

и

Что это за «другое», Молотов сам не знал. По воспоминаниям, его наперебой об этом спрашивали, но он презрительно отмалчивался. Сталин сказал ему после того: «Ну ты силен».

Под знаком создания бомбы в тех степях и лесах Урала, Казахстана, Западной Сибири, где недавно стояли эвакуированные заводы, теперь начинали размещаться неизвестные прежде крупномасштабные организмы — «города закрытого режима». В 1950 их еще немного: во всех ПГУ по стране работает 55 тысяч ученых и администраторов, строительство одного, например, Челябинска–70 осуществляет 40–45 тысяч зэков. Жители закрытых городов не могли оттуда выехать, их могли навестить только в случае смерти близких родственников. Например, поселок Саров был за несколько дней закрыт ото всех, стерт со всех карт страны. Поднявшие во время войны голову православные начали говорить, что это неспроста: старинный святой предсказал, что в конце света именно сюда придет Антихрист, но не сможет пересечь ручей, которым огорожен город. Пока что Саров, переименованный в Арзамас–16, огораживался двумя рядами колючей проволоки, с автоматчиками и КПП для въезда. Населенные двумя контингентами жителей — зэками-строителями в бараках и наиболее продвинутыми учеными (для них вскоре начали строить благоустроенные дома), эти города изымались из подчинения администрации на местах. Они управлялись прямо из Первого главного управления. Жители региона могли распознать их в основном по ядовитым испарениям, заражавшим местность. Там проводились такие испытания, о которых даже сегодняшние историки пишут довольно туманно: «в Красноярске–45 создана “уникальная подземная атомная станция горнохимического комбината», в Арзамасе–16 — «исследовательско-испытательские комплексы», в Челябинске–70 — «мощное производство”1. Но главным образом там создавались ракеты и бомбы. В течение 1945–53 на создание атомной бомбы тратилось 1,2% государственного бюджета и больщое количество сил зэков, которое почти не имело денежного эквивалента: «В начальный период создания сырьевой отрасли урановой промышленности проход горных выработок осуществляли ручными перфораторами; вручную загружали горной массой вагонетки, вручную или конной тягой по деревянным брусьям подкатывали к месту отгрузки и затем, на ишаках или верблюдах, перевозили руду на перерабатывающий завод, где ее измельчали в шаровых мельницах и обрабатывали щелочными растворами; после осаждения твердых компонентов в бетонных ямах-отстойниках раствор из урановых солей просушивали в противнях на открытом огне. Эти тяжелые ручные работы в основном выполняли заключенные и спецпереселенцы. Горные выработки постоянно обваливались или затоплялись водой, что приводило к потерям руды;

После Берлинского кризиса (1948) армия, демобилизованная за два года, снова начинает расти: с 2,8 млн до 6 млн. Для всех ведущих предприятий был установлен военный стандарт: «военная приемка» (постоянные комиссии, оценивавшиее производство. Сталин, как известно, ликвидировал рабоче-крестьянскую инспекцию; но создал военную). Народ жил по тому же стандарту: сразу после войны это мотивировалось необходимостью восстановиться, после — угрозой новой войны. Денежная реформа 1947 должна была полностью «переформатировать» денежный оборот так, чтобы нигде по стране ни у кого не осталось «неиспользуемых» денег: более выгодным курсом обмена могли воспользоваться те, кто хранил деньги в сберкассах, а не те, кто откладывал их «под подушку» (как большинство крестьян, в 1943–44 годах впервые за годы имевших возможность продать хлеб). С откровенностью партия указывала, как гражданам следует распоряжаться деньгами. Она также давала понять, чего гражданам ждать в ближайшие годы: «Совет министров СССР и ЦК ВКП (б) учитывают трудности повышения пайковых цен и понимают, что здесь потребуются жертвы со стороны рабочих, служащих и крестьян ради общего дела. Нужно иметь ввиду, что без серьезных жертв нельзя ликвидировать тяжелые последствия войны» (сентябрь 1946). Обязательной повинностью были военные займы, вычитавшиеся из зарплаты. Они имели и коммуникативный смысл: утверждая именно такую форму изъятия денег, государство показывало, что оно «занимает» у населения на время. «Правда» рапортовала о том, что «население Москвы дало займ на 385 млн р. выше нормы».

Еще идут основные чиновническо-бюрократические «дела», начатые в конце 40-х (в октябре 1950 расстреляны Вознесенский, Кузнецов и другие «ленинградцы»; идут суды и казни в «братских» восточноевропейских компартиях), в привычном ритме начинаются новые («дело врачей»), по инерции продолжаются кампании против космополитизма и «против недисциплинированности, кумовства и бюрократического перерождения». 12 января 1950 — день восстановления смертной казни по отношению к «изменникам Родины, шпионам и

(По неполитическим делам, рассматриваемым судами чести или становящимися предметами кампаний в печати, никого не казнят; часто «воспитуемые» даже не лишаются места работы и членства в партии. В них часто невозможно усмотреть никакого смысла, кроме «поддержания активности», и не только

В

После нескольких лет «ждановщины», примером которой было легендарное, адресованное интеллигенции, «Дело КР» (профессоров Клюевой и Роскина)4, начинается «дело ЕАК» (Еврейского антифашистского комитета). Оно тоже адресовано «простому народу» и тоже наносит удар по интеллигенции — в данном случае евреям. Следствие тянется до 1952 года. Большинство советских людей начинало верить публичным разоблачениям. Когда в тесной связи с делом ЕАК в январе 1953 вспыхнуло «дело врачей», большинство «рядовых граждан» перестали посещать поликлиники, аптеки опустели. К одному врачу в медицинский институт пришла молодая женщина, у которой ребенок был болен воспалением легких, и «принесла для исследования пустой флакон

Жестокий процесс модернизации был представлен советским людям как игра. Были «враги» и «шпионы», были задачи. Язык, состоящий из клише, был рамкой или «сеткой» дискурса, которая накидывалась на реальность. Коммуникативными были нюансы в использовании клише: «находится в непримиримом противоречии» — это мягкая формулировка, а «преступная доверчивость» — это криминал. Это была железная рамка, позволявшая минимум маневрирования, но это была первичная азбука, по которой люди определяли реальность. Ту же роль выполняли наглядные символы власти, например высотки (к 1950-му начаты 6 из 7 высоток). Сталинская архитектура, на мой взгляд, выражает скорее размах планов по индустриализации страны, а не «тоталитаризм». На фоне двухэтажных аристократических особняков и по соседству с ними дощатых заборов, которыми была застроена Москва, эти мощные здания — от щусевского Мавзолея до ГЗ МГУ на Ленинских горах — выражают масштаб нового порядка. Они должны были задать планку нового, индустриального масштаба, на которую бы равнялось будущее строительство. Это «верстовые столбы» на пути в будущее7. Только сейчас, в последние годы, архитектура, несравненно более технологизированная, начинает отнимать у сталинских зданий их ведущую роль, по крайней мере в Москве, и ничто до сих пор не составляет конкуренции высотке в Варшаве. Ту же задачу выполнял личный язык Сталина — речи и тексты, которые обладают чеканностью и алгоритмизованностью. Симонов называл это свойство «железной конструкцией»8, которая сохранялась в его речи, даже когда он «очень гневался» (как на XIX съезде). Молотов говорил, что первое свойство мысли Сталина — абсолютная точность. Лидеры антисоветской пропаганды, такие как Кестлер, видели в алгоритмизованности, которую они называли «монотонностью», первый признак «гипнотичности», «промывания мозгов». То же мнение выражает Солженицын в действительно очень смешной гротескной сцене «В круге первом». Но «промыванием мозгов» ее можно было бы назвать, если бы монотонность существовала сама по себе, как в электронной музыке, и, кроме нее, в текстах не было бы никакой мысли. Этого нельзя сказать. В отличие от ленинских текстов, в которых мысль тоже выражается неуклонно, но постоянно «петляет» между оговорками, замечаниями «на полях», — сталинские двигаются прямо, как паровоз. Притом количество сказанных слов соответствует важности транслируемой мысли: ключевые тезисы высказываются в обрамлении контраргументов и риторических оборотов. Это свойство не изменяло Сталину не только при кабинетной работе, но и, судя по протоколам ялтинсой и проч. конференций, на переговорах. Мне представляется, что эта «железная конструкция» была условием для ясной формулировки теоретических положений в стране, где даже интеллигенты, такие как профессор Роскин, говорили: «Мы сошли с академических позиций, чтобы не ждать, когда это будет ажурно отделано».

III

Прельщали ее новостройки России

и голову жарко кружил, как вино,

чугунно-стальной карнавал индустрии

беззвучных в ту пору экранов кино.

Ярослав Смеляков. Отрывки из поэмы9

Официальных писателей послевоенных лет называли «поколением мужественных алкоголиков». В этот ряд попадали Твардовский, Смеляков, Светлов, Луконин… Они назывались писателями и поэтами, но были лишены традиционной привилегии быть «больше, чем поэтами». Они не могли мыслить, оценивать и публично высказывать свои оценки. Железные рамки сталинской модернизации отвели литературе такое место: она должна быть, но ее должно быть заметно в меру. Дмитрий Хмельницкий очень хорошо показывает в книге «Зодчий Сталин», что заказы на строительство зданий в СССР формировались в соответствии со вкусами Сталина, а не исходя из внутренней логики развития архитектуры. Это же касалось литературы; но важно, что литература и архитектура оценивались Сталиным не как каприз личного вкуса, а как часть более широкого ансамбля, модернизирующегося общества. Искусство в нем должно быть, но оно не должно слишком привлекать внимание. Кроме того, оно должно было выглядеть частью общего производства. Это особенно видно на примере малых литератур. В толстых журналах обязательно публиковались произведения румынских, корейских или чувашских авторов, которые выглядели там наподобие статистики промышленного развития: если на национальных окраинах развивается промышленность, то там так же должна развиваться и литература. Это иногда выглядело смешно. Например, на одном из писательских съездов 50-х представитель Венгрии говорит: «Наша страна небольшая, тем не менее в прошлом году у нас было издано книг на сумму в 381 млн форинтов. Если в 1938 году было опубликовано 8152 названия книг общим тиражом 27 300 000, то теперь эта цифра возросла до 15 156 названий тиражом в 48 млн экземпляров».

Построение такой литературы было, действительно, вырвано из борьбы стилей: в советской стихописи сочетались футуристические рифмы Маяковского и традиционные размеры; но темами стихотворений могли быть пейзажи или оптимистические/героические зарисовки о быте. Поэтому на пути мысли и творческой свободы легальных писателей поколения стоял как бы шлагбаум. За ним начиналось безмолвие. «Вперед нельзя, можно только вправо и влево». Тенденцией советской литературы могло стать только «вправо и влево» — изменение интонации. Поэтому и позже, во второй половине 50-х, ее темы не сменились, сменилась интонация. Признаком допущенной левизны становилась неформальная, «задушевная» интонация. В сталинские годы на нее только немного осмеливались «зубры» — например Твардовский.

По крайней мере, писатели имели возможность направлять свои послания в сторону правительства, а не только воспринимать его послания. Поэтому некоторые историки литературы называют соцреалистическую литературу «двухпоточной», в отличие от сложившейся однонаправленной модели коммуникации между народом и правительством. С одной стороны, был обязательный обычай всех советских граждан просматривать главную газету или слушать радио. Появились и телевизоры. Но ни в прессе, ни по радио не сообщалось ни о массивном партизанско-крестьянском движении ОУН на Западной Украине, бушевавшем до 1949 года, ни даже о показательных делах, таких как КР (на нем пристутствовали только представители профессии), ни, конечно, о восстаниях зэков и политзэков в Печоре (1948), Салехарде (1950), Экибастузе (1952), Воркуте, Норильске (1953), Кимгире (1954). Но население не особенно и ожидало точности и подробности в передаче всей информации. Достаточно было уловить, куда направлена «главная линия», остальное можно было дедуцировать из разговоров. Новости, касающиеся повседневности, например, таких бытовых дел, как послевоенная денежная реформа или снижение цен, передавались по тем интересным каналам коммуникации, которые обычно называют «через знакомых» или «в очередях». Значит, каждый член общества должен был настроить свои антенны как на общеполитическую информацию — которая всех неминуемо интересовала — так и на частные, бытовые каналы коммуникации. Замечательная книга Елены Зубковой посвящена общественному мнению позднесталинского периода, но она строит его по таким документам, как письма (в редакции, в ЦК ВКП (б)…) и партийные и прочие донесения (информация Управления по проверке партийных органов ЦК ВКП (б), сводки «О политических настроениях населения городов и промышленных центров»…), сопоставляя их со статистикой. Это наиболее очевидный метод. Есть каналы для более эксклюзивной, точечной информации,

о которых упоминает Константин Симонов: «проводя между сорок восьмым и пятьдесят третьим годами все свои так называемые творческие двух-трехмесячные отпуска за работой сначала в Сухуми, а потом под Сухуми, в поселке Гульрипши, и познакомившись там и со многими абхазцами, и со многими грузинами, я знал о деятельности Берии в бытность его на Кавказе… Мои собеседники отнюдь не были болтливы, да и время не располагало к такой болтливости, но

«Я слышал, что война уже началась в Китае и в Греции, куда вмешалась Англия с Америкой. Не

В 2003–2005 годах в российской печати регулярно появлялись политологические проекты под названиями типа «Крепость Россия». Трудно сказать, были ли они выполнены, но в первые послевоенные годы атмосферу создавали точно такие же проекты. Это были закон о запрещении браков с иностранцами (февраль 1947), учреждение Комитета информации для приезжающих

Матери, берегите детей

не от правды суровой —

от приукрашенной лжи,

от страшного трупного яда,

переползающего через рубежи.

Маргарита Алигер

Публичные выступления были полны текстовок типа: «Даже последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства».

США

<…> Если брать тех, кто не находился под лучами прожекторов, а строил модели новой жизни на заднем плане (подобно Форду), то Билл Левитт предстанет не менее важным героем 50-х, чем Элвис. Это он придумал жилье в пригородах. Он стал строить там стандартные дома-коттеджи с парковкой. Это были районы однотипных домов с садом — гектары за гектарами. <…> New York Times писала: «Левиттауны были скорее социальным достижением, чем архитектурным». <…>

На каждые сто домов в левиттауне строили один бассейн и пять школ. На каждый левиттаун строили одну церковь. Кто были обитатели левиттаунов, жители коттеджей? В принципе, в соответствии с американской мечтой, им мог стать любой трудяга. Любой, выходец с канзасского ранчо или сын рыбака с Аляски, по идее, мог дотрудиться до суммы в районе нескольких тысяч в год и помещения себя в левиттаун. Элитным такое жилье было назвать нельзя — так будет называться, скорее, стиль жизни яппи в семидесятых — это была, скорее, Нормальная Работа для Нормальных Людей Нового Американского Стандарта, тех, кто покупал автомобили и для кого вещало телевидение. Левитт говорил: «Ни один человек, у которого есть собственный дом и парковка, не станет коммунистом». И добавлял: «У него слишком много дел» — хотя имел ввиду, вероятно: «Ему есть что терять». И это соответствовало действительности. Рядовые американцы ранних 50-х оказались перед будоражащей перспективой покинуть города. Войной был подготовлен рывок в новый образ жизни12. <…> Важным элементом нового образа жизни, «консьюмеризма», стал кредит, со всевозможными, чрезвычайно развившимися скидками и дискаунтами. Главным действующим классом истории становились консьюмеры. Президент National Sales Executives сказал: «Капитализм умер — да здравствует консьюмеризм!» Экономист Джон Мейнард Кейнс предложил социальные программы и всеобщую занятость населения как средство разрешения социальных конфликтов и способ отвратить бедные классы от поиска альтернатив. Другой фундаментальной идеей Кейнса было представление, что главная беда капитализма — это склонность сберегать, а не инвестировать. В противовес пресловутой пуританской морали, Кейнс советовал вкладывать деньги, и делать это своевременно, иначе в экономике происходит застой. По Хобсбауму, «поколение американских политиков, выросших в тридцатые годы, росло на Депрессии, сражалось с фашизмом, сразу после войны начало сражаться с коммунизмом, и им просто ничего не оставалось, как реформировать капитализм»13. Настоящей мишенью, целевой аудиторией этой политики был новый мидл-класс. Задачей было научить его покупать. На фоне послевоенного богатства, сделанного на военных заказах, и профилактических «кризисов», происходит конфликт поколений — тех американцев, которые жили до войны, и тех, которые достигли зрелого возраста после. Их родители никогда не позволяли себе лишнего (не могли позволить) и боялись занимать, потому что боялись залезть в долги или быть обманутыми. Кроме того, у них было кальвинистское прошлое. Поэтому одна из задач политиков и работников медиа, телевизионщиков и рекламщиков, была в том, чтобы внушить людям, что они могут покупать, что они могут, так сказать, получать удовольствие, не испытывая чувства вины. Этот конфликт между пуританским воспитанием и консьюмеризмом был теперь основным «нравственным» конфликтом поколения.

<…>

КУЛЬТУРНАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА: ОПЕРАЦИИ

[ Абстрактный экспрессионизм ]

В отличие от демонстрации технологического и милитаристского могущества на таких предприятиях, как World Fair, искусство обладает способностью не насаждать простые смыслы — «вот, мы имеем преимущества в технике,

науке и пр.» — а позиционировать, где, собственно, находится смысл. Обладающее высоким престижем — загадочное скопление художников, гениев, мистиков, богемы, не связанное общепринятыми нормами, как бы конституирует зону обитания смысла. «Это не паровозы и машины, здесь разобраться могут только знатоки». Если посмотреть на название «абстрактный экспрессионизм», то течение берет исток от экспрессионизма, самого отчаянного антифашистского направления в искусстве 20-х в Германии; в то же время, он «абстрактный», что указывает на нефигуративность, то есть на нетрадиционность, «авангардность». Кроме того, здесь видна стратегия, сходная со стремлением использовать «левых против левых»: это искусство распространяет, как зону приоритета символических ценностей, сомнительное, двусмысленное, элитистское, «абстрактное» — в противоположность политически ангажированному, «образность» в противоположность сюжету. Как пишет Стонор Сандерс и пр., «в этом скандальном браке политики и эстетики искусство, по определению ‘нерепрезентативное’, использовалось для репрезентации основных ценностей американизма: пропагандистский успех высочайшей пробы»14. <…>

Центральную роль в промоутировании абстрактного экспрессионизма сыграл центральный смотр современного искусства, Венецианская биеннале. Его возобновление в 1948 играло роль также в программе новой культурной интеграции Италии в Европе, после фашизма. Ту же роль для Германии выполняла учрежденная в 1955 году выставка Documenta. Первая Documenta сделала своей темой реабилитацию модернизма, «Entartete Kunst», но отобрала только абстракцию, а не левых художников. «Дегенеративное» искусство самой Германии поднималось на щит, — чтобы показать, что с Гитлером все покончено, — но опускалась его левая история, история авангарда» (Гросс, Хартфилд)15.

[ Жданов ]

Что больше всего привлекало иностранцев в советском опыте? Предреволюционное и раннее революционное искусство — преимущественно по воспоминаниям о периоде до «большого поворота». Вильгельм Райх особенно ценил тот момент, что уже в 20-е в СССР была «решена сексуальная проблема», в том смысле, что были «скромно, без лишнего шума» легализованы разводы и аборты. Лион Фейхтвангер восхищался оптимизмом советской молодежи, не подозревая, какие эксперименты здесь на ней ставят. Такие интеллектуалы, как Вальтер Беньямин, искали здесь утраченной коллективности, солидарности. Отдельным странам — например Кубе — удалось удержать за собой революционный имидж на долгие годы после революции. Но не России. Дмитрий Хмельницкий локализует смену парадигмы в районе 1932–33 годов16. Эпоха «сталинского ампира» срезала целый временной пласт и оставила его в прошлом. Также и очевидная параллель «тоталитарных эстетик», советской и гитлеровской (каковы бы ни были ее объяснения), лишила экспортный имидж страны футуристического блеска. Никаких больше эстетических черт, покоряющих душу западного левого, у советского проекта не было.

Ждановская культурная программа была концентрированным выражением теории социалистического реализма, оформленной в 1934 году на Первом съезде писателей. Она рассматривала искусство чисто функционально: «Сила советской литературы, самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства. Задача советской литературы состоит в том, чтобы помочь государству правильно воспитать молодежь, ответить на ее запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в свое дело, не боящимся препятствий» («Постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград”», 1946). В силу таких ограниченных задач от «самой передовой литературы в мире» требовалось соблюдать верность принципам или дисциплину. Принципами были ортодоксальный реализм и отрицание любого вида абстрактного искусства. Утверждалось, что модернисты «отменяют» классику. Исходя из этого, «своими» в мировом искусстве ждановисты объявляли, да, иногда Чаплина и Пикассо, но чаще — старомодных авторов, таких как Арчибальд Кронин или Рокуэлл Кент. А главными врагами — все промежуточные позиции: левых, но не коммунистов; тех, кто искал «третий путь», некоммунистических левых, экзистенциалистов, «а-коммунистов»17 и так далее.

Один из советников Эйзенхауэра назвал современное искусство «столпом свободы» — «pillar of freedom». Сам Эйзенхауэр назвал его «free enterprise», «свободное предпринимательство». В «Чужой тени» (пьесе Симонова, являющейся одним из скромных памятников лет борьбы с космополитизмом) окружающие профессора Трубникова говорят, что его открытие ему не принадлежит, деньги на исследование и институт предоставлены государством. По логике советской мысли, они могли бы также сказать, что тело и душа ему предоставлены государством. То есть в Америке искусство и науку рассматривают как «путь свободы», по аналогии с частным бизнесом, в Союзе — как «путь служения».

<…>

Итак, если брать эти события как часть культурной пропаганды, то образ, который транслировался во время процессов, скорее всего будет образом суровой страны, борющейся с легионами внутренних и внешних врагов, во враждебном окружении. Западное пропагандистское наступление, в духе массового производства, имело характер привлекательных, соблазнительных картинок для всех — картинок культуры, полной как товаров для рядового потребителя, так же и высокорейтинговых развлечений для интеллектуалов. С социалистической стороны, трансляция трагедий плюс риторика непрерывной борьбы были не предназначены для легкого досуга: они требовали соучастия.

КУЛЬТУРНАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА: ИДЕОЛОГИИ

I

Культурная война состоит наполовину из действий, наполовину из идеологий. Можно было бы говорить, что культурная война ведется по причине противоположности идеологий, ввиду непримиримости, обусловленной, например, тем, что Советский Союз «воодушевлен новой фанатической верой, которая противоположна нашей вере» и т. п. Идеологии — это, как считается, мировоззренческая легитимация или по крайней мере имиджевые стратегии, с помощью которых стороны создают свой образ. Взглянем тогда на аргументы, которыми обмениваются стороны в ходе культурной войны, притом постараемся по минимуму обращаться к изысканным аргументам, отточенным усилиями умов типа Ханны Арендт, Адорно, Арона, Хайека, Поппера, и обратимся больше к тем, которые были фундаментом популярных представлений и выражались лидерами в программных заявлениях и пропагандистами в массмедиа.

<…>

2. Конфликт между капитализмом и социализмом отражает конфликт между высшими и низшими классами, в руках которых, при этих двух общественных системах, находится власть. Распространение социализма — в интересах низших классов. Ввиду этого аргумента коммунистические лидеры постоянно берутся говорить от имени «молчащих и подавленных классов».

<…> Либералы отвечают на этот аргумент по-европейски и

3. Американцы твердо усвоили риторику «прав человека», либеральных индивидуальных свобод. Западный мир в пропаганде получил устойчивое название «свободный мир» — “free world”. Здесь на уровне риторики социалистическому строю нечего противопоставить: еще недавно большинство его стран определялись официально как «диктатуры пролетариата». Но это различие действительно более-менее риторическое: следующие главы скоро покажут нам, что к индивидуальной свободе везде относились примерно одинаково.

4. <…> В отношении Востока этот вопрос следует рассматривать в рамках вопроса о «мировой революции». В документах Коминформа нет указаний на традиционно коминтерновскую задачу — достижение социализма в капиталистических странах. Образы мировой конфронтации, по сравнению с революционной риторикой 30-х, сильно смягчены. В заключительном заявлении участников совещания говорится только, что «лагерь демократии» «имеет своей основной целью подрыв империализма, укрепление демократии и ликвидацию остатков фашизма». Появляется аргумент о возможности «мирного перехода к социализму», о «разных путях разных наций к социализму». Советские лидеры только изредка и только в документах второстепенной важности продолжают утверждать, что социализм расширяется и в конце концов победит. Но в этом отношении западные лидеры оказываются единственно с ними согласны (когда не пишут секретные телеграммы) — им тоже надо убеждать свое население, что противник расширяется и его надо «сдерживать».

<…> Война идеологий велась не против врага, а против, так сказать, «образа врага». В этом и состояла ее задача, чтобы разыгрывать активные боевые действия перед собственным населением. То есть перечисленные аргументы интересны. Они дают возможность поразмышлять, может быть, вспомнить что-то из классической философии… Но неужели кого-то можно убедить, что они действительно хоть в

II

<…> Оруэлл безусловно создавал не

Гонка вооружений, сложившаяся в условиях войны, была главным условием для осуществления в экономике «принципа максимизации прибыли». После Первой мировой войны правительства поняли, что если они хотят развивать боеспособную армию, то им необходимо применить рычаги государственного планирования. После Второй они могли решить, что войны больше не требуется, но нужные им результаты достигаются за счет продолжающихся планирования и милитаризации экономики. Следовательно, было разрушено экономическое условие индивидуализма, опора либерализма: частное предпринимательство, основанное на невмешательстве государства в экономику. Можно было продолжать говорить, что идеалы личной свободы остаются в силе — но в аргументации было разрушено центральное звено. Теоретики нового порядка временами осторожно начинают замечать, что экономический индивидуализм иногда имел «разрушительные последствия»18. Следовало придумать какую-то новую линию аргументации в пользу индивидуализма; но ее придумано не было. Хайек, Арон, Поппер просто продолжают апеллировать к прежним ценностям в изменившихся условиях. Выход был найден в другом.

<…> Если вы хотите понять настоящие корни того, что происходило в послевоенном дискурсе с основными концепциями, касающимися общества и индивида, то следует читать не французов, разрабатывающих классические и «публичные» жанры философии. Следует обратиться к менее знаменитым исследованиям социологического характера, которые делают американские авторы. Это Уильям Уайт, Дэвид Рисман, Дэниел Белл. Возьмем журналы чуть более изощренные, чем Reader’s Digest, например Fortune. Писавший туда Дэниел Белл называет его журналом «продвинутых консерваторов» (sophisticated conservatives). В самом деле, это интересный и привлекательный формат журнала. По дизайнерскому контенту он понравился бы в 20-х годах Родченко и Маяковскому: А5, размашистые фотографии индустрии, от атомных реакторов до комбайнов; статьи в основном длинные, то есть «умные», притом экспертные, но анализирующие не узкоспециальные проблемы, а тренды. Вот в таком журнале в начале 50-х публикуется серия статей одного из популярных «sophisticates», Уильяма Уайта-младшего, посвященная «социальному инжинирингу».

<…> Конкретно, речь идет о групповом воздействии на индивида: автор перечисляет термины, которые в ходу — «социодрама», «коммуникационный инжиниринг», «групповая психотерапия», «воркшоп группового действия», «психодинамика», «ролевая игра», «непрямая терапия». Это — частные практические применения того учения, которое постепенно получает название “groupism”. Они предназначены для «интеграции» отдельного индивида.

<…>

На деле американское общество было, конечно, не ближе к идеям «индивидуальной свободы», чем китайское. Если в советском и китайском обществах воздействие общественной идеологии/пропаганды на индивида не маскировалось («групповое давление» в виде «судов чести», самокритики или лагерей), то в западном лицемерно либеральном обществе ту же роль выполняют «социодрамы» и «коммуникационный инжиниринг». Кто-то спросит, почему общества, особенно европейские, в течение нескольких веков ценившие свободу, пошли на такое решение?

Задачей государств было обеспечение материального благосостояния. В Фултонской речи Черчилль сказал: «если устранить опасности войны и тирании, то, несомненно, наука и сотрудничество в ближайшие несколько лет, максимум несколько десятилетий, принесут миру, прошедшему жестокую школу войны, рост материального благосостояния, невиданный в истории человечества». То есть для государств важнее было обеспечить материальное благосостояние, а не свободы.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ: ДВИЖЕНИЕ

ХХ СЪЕЗД

I

Не скрою, что по мере того, как я приближался к главе о ХХ съезде, мне все меньше хотелось ею заниматься. У меня вызывали отвращение все связанные с этим материалы, отдающие моралью диссидентского движения, вышедшего из подполья и начавшего занимать места в офисах, где-то образца 1988 года… В то же время я понимал, что собственно ХХ съезд и был, в общем, тем, что побудило меня с самого начала заняться пятидесятыми. Если бы моей задачей было раскрыть все тайные пружины и намерения кремлевских монстров, то книга была бы иной. Меня интересуют не пружины политики, я, скорее, смотрю взглядом репортера-десантника, заброшенного на чужую территорию — в 1956 год.

Понятно, что споры о том, что делать со сталинским наследием, начались сразу же после его смерти или расправы с Берией. В последние годы жизни Сталина вокруг него сложился тесный круг, который не соответствовал структуре управления. <…>

Среди этого узкого круга с самого марта или, может быть, августа 1953 (когда начались реабилитации), шли споры о том, что делать с наследием. Кремлевские монстры не всегда выражались однозначно ясно, может быть из желания оставить себе пространство для маневра, может по причине косноязычия: «Следующим взял слово Каганович. «Мы были бы нечестны, если бы сказали, что эта вся борьба с троцкистами была неоправданна. Наряду с борьбой идейной шло истребление кадров. Я согласен с товарищем Молотовым, чтобы провести с холодным умом, как сказал товарищ Хрущев». Каганович считал, что информировать делегатов съезда надо так, «чтобы нам не развязать стихию. Редакцию доклада предподнести политически, чтобы тридцатилетний период не смазать, хладнокровно подойти». Хотя встречаются обезоруживающие реплики, притом не от

II

Но первыми ласточками размораживания России, как и полагается в этой стране, были писатели. В интеллигенции, нетерпеливые признаки «потепления» стали ясно проявляться уже в 1952: в «Литературке» стали печататься «Разговоры начистоту» В. Овечкина. В 1953, в конце года, «Новый мир» публикует «Об искренности в литературе» Померанцева, а весной 1954 — «Оттепель» Эренбурга. Конечно, повесть трудно даже начать читать. Отмороженный авангардист 20-х, изобретатель Хулио Хуренито в 1956 пишет примерно так:

Лена начала убеждать себя, что можно прожить и без любви. У нее интересная работа, товарищи, Шурочка. Для драм сейчас не время. Конечно Журавлев трус и эгоист, но он не вор, не предатель. А у Шурочки будет отец…

Но послание все равно читается: старый большевик в «Оттепели» говорит: «Ты не видишь, а я замечаю: люди стали больше говорить, спрашивать…». Кажется, Эренбург видит себя на месте переводчика, странствующего между культурными институциями Запада и Советского Союза. Его роль заключается в том, чтобы, например, изредка публиковать в «Иностранной литературе» статьи про Пикассо. Один из контроттепельных критиков разоблачает его по старой памяти как «космополита», изображая его в повести «Тля» под именем «Барселонского». Старик получил привилегию дать имя новому периоду. Между прочим, это было его последнее художественное произведение. До самой смерти в 1968 Эренбург теперь писал только эссе и мемуары.

На Втором съезде Союза писателей (1954) новаторская «фракция» отстаивала право поэта на «самовыражение», выраженное Ольгой Берггольц; даже постаревший Фадеев поддержал это право, правда, не согласившись с термином «самовыражение». То есть жесткость официальных рамок, схвативших литературу, настолько прочна, что слова типа «самовыражение» для знающих приобретают почти терминологический смысл: этот «за самовыражение», этот «против». Ведь и началась дискуссия со статьи об «искренности», где были даны «определения»: «Неискренность — это необязательно ложь. Неискренни и деланные вещи»19. Тем не менее в спектре разные позиции представлены по-прежнему людьми немолодыми: новаторская советская, в духе «революционной романтики» — Твардовским (на лето 1954-го ему 44 года), новаторская космополитическая — Эренбургом (63), просвещенно-консервативная — Симоновым (39). Берггольц (44) была первой в ряду самых молодых, тех, кто скоро за много лет впервые после Эренбурга осуществит культурный экспорт на Запад: молодые Вознесенский (29) и Евтушенко (29) несмело поддерживают ее «право на самовыражение». То есть речь идет, как всегда, о новаторстве, имеющем социальное измерение, а не формальные литературные прелести. Формальная смелость, которую могли бы назвать «чем-то в духе футуристов» или «Маяковского», на тот момент вовсе не составляет новизны. С формой умеренно экспериментируют все. В плане содержания революционной, может быть, являлась только поэма Твардовского «Теркин на том свете». На общем фоне типовой литературы ничем не выделяются даже напечатанные в «Звезде» впервые после долгого перерыва стихи Пастернака — в них те же дачные пейзажи и походы за грибами, что и у всех. Никто не может знать, что это «стихи из романа». Среди всего массового производства картин из советской жизни чем-то, и еще непонятно почему, необычна разве что одна «пейзажная» публикация в «Звезде» — первая подборка Варлама Шаламова под названием «Стланик»:

Ведь снег-то не выпал!… И странно,

волнуя людские умы,

к земле пригибается стланик,

почувствовав запах зимы…

III

<…> По воспоминаниям современников, каждый шаг десталинизации имел характер шокового эффекта. Первым было сообщение в «Правде», что «врачи-вредители» оправданы и что к ним применялись «недопустимые, строжайше советским правосудием запрещенные приемы воздействия» (апрель 1953-го). Затем — весна 1956-го: «Начали читать доклад (или письмо ЦК) сначала партийным, потом и беспартийным. Месяц–два спустя десятки миллионов уже знали, как они прожили четверть века. Повсюду говорили о Сталине — в любой квартире, на работе, в столовых, в метро» (Эренбург). И так же продолжалось вплоть до сообщения о наступлении коммунизма в СССР в 1980 году. На первомайской демонстрации 1956 на Красной площади портретов Сталина не было. В то время как современники ожидали, что если будет происходить «десталинизация», то постепенно и в течение многих лет. То есть, что более всего поражало — это быстрота и решительность исторических разломов, быстрота расставания с прошлым.

В результате «земля полнилась слухами», но доклад получил полуофициальный статус. Он балансировал на тонкой грани между реальным и нереальным, потому что все имели возможность уловить его значение, но сам текст доклада мало кто видел: его не опубликовали в газетах, как большинство партийных документов. Официально доступным стало опубликованное только в июне «Постановление о мерах по преодолению последствий культа личности», исключительно смягченное, написанное на выспренном бюрократическом языке той же сталинской системы, не сохранившее и доли тех тонов, которые содержались в докладе на съезде («Вот какие подлые дела делались в то время!» <движение в зале>). <…>

IV

Десталинизация была частью программы стремительных действий по изменению повседневной жизни в Советском Союзе. В ближайшие месяцы после доклада предпринимаются шаги по реорганизации «революционной законности» в сторону европейских норм права. <…> В декабре 1956 Верховный суд принимает новые «Основы уголовного законодательства». Отменено поня-тие «враг народа», порог уголовной ответственности поднят с 14 лет до 16, максимальным сроком лишения свободы названо 15 лет, а не 25.

Намерения по этой реформе высказаны в секретном докладе: «Ленин применял суровые меры в самых необходимых случаях, когда в наличии были эксплуататорские классы, бешено сопротивлявшиеся революции, когда борьба по принципу «кто — кого» неизбежно принимала самые острые формы, вплоть до гражданской войны. Сталин же применял самые крайние меры, массовые репрессии уже тогда, когда революция победила, когда укрепилось Советское государство, когда эксплуататорские классы были уже ликвидированы и социалистические отношения утвердились во всех сферах народного хозяйства, когда наша партия политически окрепла и закалилась как количественно, так и идейно. То есть в 30-е годы уже не было необходимости прибегать к репрессиям, а сейчас и подавно».

Но настоящее преобразование условий «общественного договора» скоро будет видно в новом направлении, заключающемся в появлении форм, так сказать, общественной юстиции. В конце 50-х Верховный суд, прокуратура и партия внедряют товарищеские суды и, как форму охраны порядка, — народные дружины. В этом Хрущев видит часть пути к коммунизму. Товарищеские суды должны, по замыслу, стать полноправной заменой профессиональных, сначала в отношении незначительных преступлений. В этом видно своего рода продолжение «судов чести». На предприятиях, по месту жительства они разбирают дела о кражах в размерах до 100 рублей, улаживают имущественные споры в размерах до 300 рублей, жилищные вопросы. Они могут прибегать, как к мере наказания, к высылке. Суды «большие» вводят новый тип решения вопросов, когда вместо уголовного наказания «передают на поруки» трудовым коллективам осужденных, при этом они явно стараются показать хорошие показатели своим высшим инстанциям, когда десятками передают «на поруки» осужденных по тяжелым уголовным статьям, против чего коллективы заявляют решительный протест. «Товарищеские суды» тоже «гонятся за высокими показателями», потому что вместо решения имущественных споров начинают осуществлять «коммунальную справедливость», преследуя тех, кто, по их мнению, «живет не по средствам» или «занимается тунеядством» (в 1964 под это «экстраюридическое» право попадет Бродский). Работа «Постсталинское общество» хорошо показывает, как по мере развития эксперимента распоряжения ЦК корректируют эту линию в сторону большей реалистичности. Профессиональные суды начинают проводить открытые выездные заседания, имеющие «большой воспитательный эффект». Они все чаще привлекают на свои процессы общественных обвинителей и общественных защитников. Народные дружины тоже, со своей стороны, дрейфуют в сторону уравнения с правами органов МВД. <…>

Вместе с тем происходит децентрализация управления (широко отмечаемая западной прессой, но весьма сдержанно отечественной) и делегирование новых прав республикам: учреждаются совнархозы. В хрущевские годы республиканские Верховные советы издавали кодексы республиканских законов, а Верховный совет СССР мог только устанавливать основы кодексов; республиканские Верховные советы осуществляли экономическое планирование. Тренд на децентрализацию совпадает с общим трендом на делегирование власти сверху вниз. Эта тенденция стала явной в основном под конец 50-х и в начале 60-х, она была сформулирована на XXI (1959) и особенно на XXII (1961) съездах: «Каждый советский человек должен стать активным участником в управлении делами общества!» (Хрущев, отчетный доклад XXII съезду). <…> В 1959 в СССР существовало более 57 тысяч различных органов госвласти, в них участвовали 1 млн 800 тыс. граждан, практически каждый десятый в стране. На выборах разных уровней работает около 2 млн избирательных комиссий, в которых работает около 8 млн человек. В 1956 начали проводиться «всенародные обсуждения». В 1956–57 годах было проведено первое всенародное обсуждение по проекту о государственных пенсиях, в 1958 — два других, по вопросам о развитии колхозного хозяйства и судьбе МТС и о системе народного образования. Непонятно, каков был формат этих обсуждений. Были ли это дискуссии в советах от низшего уровня до более высоких? Исследователи ограничиваются общими словами: «Речь шла о развитии сущности государства на основе неуклонного расширения его общественной базы, включения в управление государственными делами все большей части, а затем — и всего состава общества»20. На теоретическом уровне этот курс подкреплялся выкладками касательно изменения характера государства, отмены или устаревания, сталинской догматики «диктатуры пролетариата», и перехода к «общенародному государству».

<…>

По крайней мере можно точно сказать, что начиная с 1953 года подобные меры применялись или, точнее, служили методом эксперимента в «странах народной демократии». Когда в 1953 венгерских руководителей (так точно выполнивших сталинистскую революцию, что заслуживали бы медалей) вызвали в Москву, <…> венграм было поручено как можно скорее исправить «перегибы» сталинисткого характера, но и эти перегибы в течение последующих трех лет оценивались по-разному. Лишь одна директива не получала корректировок: жилищное строительство. При первой же встрече с венгерскими руководителями и при назначении Надя была дана директива: вместо намеченных 25 тысяч к следующему году построить 40 тыс. квартир. То же самое произошло дома. Известно, что Сталин в начале 30-х, пригласил для планирования промышленной архитектуры главного фордовского архитектора, и когда увидел проекты заводов, то отверг все проекты жилищ для рабочих: архитектор получил распоряжение строить только сами заводские здания. Рабочие должны были жить в палатках и бараках. Хрущев с самого начала своего правления отвергает «сталинскую архитектуру». На место «ненужного и неэкономного украшательства» приходит масштабное типовое строительство. То есть курс был взят на повышение среднего уровня жизни.

<…>

В 30-х Советы провозглашают скорый крах капиталистической системы, в 50-е доминирующей идеологией для международных отношений становится курс на мирное сосуществование. Если в поздние годы Сталина курс «на мирное сосуществование» упоминался как бы невзначай (так, что это выражение можно услышать, но еще нельзя сделать вывод, что он стал официальной доктриной), то начиная с 1953 и особенно с 1955 газеты заполняются материалами о «мирном соревновании» и статистикой, которая показывает, насколько возросло мировое пространство, занятое странами социализма, и насколько вырос их вес в мировой экономике. Если же они «хорошие» и если сосуществование должно быть «мирным», то только плохие могут усиливать гонку вооружений. Конечно, советские лидеры за мир и против вооружений.

КИБЕРНЕТИКА

I

Вообще, первый компьютер построил немец Конрад Цузе. Компьютер был механическим, но в нем уже использовалась бинарная логика, принцип «0-1». Это было в 1935 году. Компьютер, похожий на разобранное пианино, находится в Музее техники в Берлине. Компьютер с электрическими реле Z1 Цузе построил в 1939 году. В 1945–47 годах этот гениальный немец придумал первый язык программирования «Plankalkuel». Он пытался привлекать для исполнения своих проектов военные заказы, но в эти годы в Германии военная промышленность заботилась скорее не о компьютерах, а о собственном выживании. И приоритет Цузе перед Тьюрингом и другими не вошел в историю. Хотя его лаборатория в городке Обергессен еще долго существовала и даже пыталась сбывать свою продукцию на восточный рынок, в результате чего в 1961 несколько Z25 были выставлены на торговой ярмарке в Сокольниках.

Во время войны Норберт Винер сделал свои начальные открытия, разрабатывая на другой стороне Атлантики механизм зенитных орудий. Изобретение Винера не разрешило всех проблем противовоздушной обороны. «Оказалось, что на низких высотах истребительно-бомбардировочная фронтовая авиация может прорваться через ракетные заслоны. Война во Вьетнаме и война между Израилем и Египтом подтвердили это»21. Но это изобретение открыло путь новой науке кибернетике.

II

Математик Сергей Лебедев в закрытой военной лаборатории под Феофанией занимался практически тем же, что Винер: «Я должен подчеркнуть, что значение работы по

«В иностранных журналах сообщалось, что в США в 1946 г. была создана первая в мире ЭВМ ЭНИАК, содержащая 18 тысяч радиоламп и выполняющая около 1 тысяч одноадресных операций в секунду. Позднее появились рекламные публикации о разработке ЭВМ с меньшим количеством радиоламп, но большим быстродействием. Поскольку сообщения были очень краткими, то представить по ним принципы построения машин было практически невозможно». «Я имею данные по 18 машинам, разработанным американцами, эти данные носят характер рекламы, без

Наконец, эти ЭВМ стали первыми машинами, позволившими успешно перехватить баллистическую ракету — что произошло в марте 1961 года на казахстанском полигоне Сары-Шаган.

<…>

IV

Будь советское общество немного более готовым обратить новости себе на пользу, оно могло бы извлечь отсюда по крайней мере имиджевые выгоды, когда кибернетику готовы были подвергнуть такому же разгрому, как генетику. Кибернетика больше, чем какая-либо другая наука, подходит к рамкам материализма. Математик Колмогоров утверждал, что она является «современной формой положений о естественном возникновении жизни и материальной природе сознания». Одной из первых официальных советских реакций была статья в «Вопросах философии» (№5,1953), где отреагировали предсказуемо: «Существенное в этих высказываниях не в том, что в них отмечается разница между количеством «реагирующих клеток», а в том, что в них игнорирурется качественная разница между живым организмом и машиной». Но в этой статье, подписанной «Материалист», все же не упущен самый интересный политический вывод Винера: «Нынешний промышленный переворот ведет к обесцениванию человеческого мозга, по крайней мере в его простейших и более рутинных функциях. Квалифицированный ученый и квалифицированный администратор могут пережить эту промышленную революцию. Но коль скоро она совершится, рядовому человеку со средними способностями… нечего будет продавть, за что бы стоило платить», — хотя, конечно, «Материалист», плоско иронизируя, пытается защитить будущее людей «со средними способностями», видя здесь намек на рабочий класс. <…>

Ученые, очевидно, были энтузиастами, и еще не диссидентами. В 1959-1960 та же группа во главе с И. Полетаевым выдвигала проект разработки ЭВМ «двойного назначения: для управления экономикой в мирное время и для управления армией в случае войны». То есть, похоже, они думали, что не только возможно управление страной с помощью компьютера, но и что можно сделать для этого не несколько, а всего один компьютер. <…>

Покровителем и куратором науки кибернетики стал замминистра обороны по радиоэлектронике в 1953–57 гг. адмирал А. Берг. С его участием начали открываться новые семинары и исследовательские центры. Тем не менее, в 1954 появился «Краткий философский словарь» со статьей «Кибернетика», где она была названа «лженаукой», естественно, «буржуазной» и «идеалистической». Решение советскими кибернетиками было принято «науку развивать, но имени этого не называть». Семинары в МГУ и ИТМиВТ функционировали, но не афишировались. Между тем воодушевление, создававшее атмосферу этих семинаров, было фантастическим. Это была ситуация, когда рождалась новая наука, а эта наука приносила с собой новую методологическую парадигму. В переписке математика Колмогорова с его молодым студентом В. Успенским звучит уверенность в найденном блестящем решении почти религиозного порядка. В 40-х Винер выражал пессимистическую философию капитуляции перед энтропией. <…> Неунывающие советские интеллигенты в технических институтах и академгородках верили, что нашли способ противостоять энтропии: Шенноновские схемы преодоления шума в коммуникационных каналах. Точность передачи информации противостоит энтропии:

«Кибернетику можно было бы определить как науку об информации в той же мере, в какой физику можно определить как науку об энергии…»

«Информация понимается как мера организованности…»

«Иноформация противостоит энтропии»

«Организованные системы суть оазисы убывающей энтропии…»23

«Книга, долгоиграющая пластинка, запоминающее устройство вычислительной машины, участок коры головного мозга, хромосомы, в зародышевой клетке могут рассматриваться как носители «информации…»24

Даже название главной статьи Шеннона «Mathematical theory of communication» (1949), искаженное местной пуристической цензурой, в переводе звучало только лучше — «Статистическая теория передачи электрических сигналов». Сама «теория информации» переводилась как «теория передачи электрических сигналов при наличии помех». Среди океана энтропии вырастают «островки» информации. И это не только технически допустимо, но и смыкается с классическим представлением о культуре, например с культом античного художника, который преодолевает хаос, превращая глыбы камня — в гармоничную организацию.

Отсюда — неформальный интеллигентский юмор, столь характерный для научной интеллигенции 60-х со сборниками типа «Физики шутят»: «Мы изложили эти тезисы в надежде, что разумная организованная система, прочтя их, окажется способна и к восприятию также и некодированной информации»25. Колмогоров отвечает: Только из этой атмосферы мог возникнуть первый сотрясший Союз «оттепельный» интеллектуальный спор — противостояние «физиков и лириков», Игоря Полетаева и Ильи Эренбурга. Первым слоганом к нему, кажется, был рефрен Бориса Слуцкого «Физики в почете — лирики в загоне». Затем произошла полемика в «Комсомольской правде». Полетаев рассказывает о ней так:

«Читая в автобусе “Комсомольскую правду», он «…наткнулся на «подвал» с сочинением И.Г. Эренбурга. Не помню заголовка, номер у меня впоследствии украли. В этом «подвале” содержался поучительный ответ маститого писателя на письмо некой «Нины Х». Нина жаловалась инженеру душ на своего возлюбленного за то что он, будучи деловым инженером, не желает вместе с ней восторгаться шедеврами искусства, отлынивает сопровождать ее в концерты и на выставки и даже посмеивается над ее восторгами.

В своей статье Илья Григорьевич полностью солидаризировался с заявлениями «Нины», супруги «Юрия». Юрий, дескать, «деловой человек», душа его (раз не ходит в концерты и по музеям) не развита, она (душа) — целина, корчевать ее надо, распахивать и засевать. Ивсетакоепрочее. Господи, чушь какая!

Сначала я просто удивился. Может, дурак? <…> Потом решил: вряд ли дурак, просто хитрец и пытается поддержать загнивающий авторитет писателей, философов и прочих гуманитариев дурного качества, которые только и делают, что врут и личные счеты друг с другом сводят».

Полетаев написал письмо в редакцию, которое вскоре было напечатано:

«Оказалось что-то вроде грома среди ясного неба! Два или три дня интеллигенция нашего НИИ (и в форме, и без) ни фига не работала, толпилась в коридорах и комнатах и спорила, спорила, спорила до хрипоты. <…> «За меня» было меньше, чем против. Но немногим меньше. «За меня» оказались люди, которых я ранее почитал за толковых и эффективных работников, «против» же оказались в основном бездельники, охломоны и неумехи…»26

А Эренбург так:

«Лет пять назад по моей вине началась дискуссия: обречено ли искусство на смерть в “атомном веке”. Один из наших кибернетиков высмеял молодых людей, которые продолжают восхищаться искусством и, по его словам, вздыхают: “Ах, Блок! Ах, Бах!” Я прочитал тысячи писем, адресованных мне и газете. Почти все юноши и девушки испугались идеи отмирания искусства, но у кибернетиков нашлась сотня сторонников, которые противопоставляли музыке или поэзии величие искусства знания; их доводы были смесью идеи технократии с утилитаризмом тургеневского Базарова»27.

<…>

Техноцивилизованное общество, может быть, как раз где-то после войны установило, что если вы не знаете, где искать самое модное и интересное — ищите это на пике самых современных в данный момент технологий. Отсюда — роль, которую приобрел в нашей жизни хайтек, его «гаджеты» и «девайсы». Есть особая прелесть в тех образах из советской истории, в которых отпечатался робкий советский хайтек — особенно он пробивается в 80-х, в таких фильмах, как «Зимний вечер в Гаграх», где танцевальная труппа знакомится с «музыкой, сделанной на компьютере»; в мелодиях Микаэла Таривердиева. Но и в 50-е этот хайтек есть. Например, он виден в первой отечественой книжке по кибернетике: «Сигнал» И. Полетаева — на обложке изображена бабочка, подлетающая к экрану, на котором осцилограмма отражает единичное колебание28.

Примечания

1. Быстрова И. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития /1930–1980-е годы/. М., ИРИ РАН, 2006, с. 608.

2. Симонов Н. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы. М., Росспэн, 1996.

3. Цит. по: Зубкова Е. Послевоенное общество. Реформы и повседневность. 1945–1953. М., РОССПЭН, 2000, с. 185.

4. «Это [дело] совпадало, с одной стороны, со стратегической линией, согласно которой пропаганда должна была сосредоточиться на узкой целевой аудитории —

интеллигенции. В этом отношении дело продолжало линию, начатую ждановским постановлением о журналах “Звезда” и “Ленинград” и другими мероприятиями, подробно описанными историками. С другой стороны, это была часть другой стратегической линии, нацеленной на пропаганду ведущей роли русской нации среди других наций СССР, начавшейся сразу же после войны — с кремлевского тоста 24 мая 1945 “за русскую нацию”» (О.К. — из главы “СССР”, п. II).

5. Зубкова Е., с. 208.

6. Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., Советский писатель, 1990, т.3, с. 227.

7. «…исходящая от Сталина идея застраивать Москву высокими 8–14-этажными жилыми домами, чтобы создать композиционный фон для восьми высотных зданий, изменивших силуэт Москвы» // Д.Хмельницкий: Зодчий Сталин. М., Новое литературное обозрение, 2007, с. 267.

8. Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1990.

9. Смеляков Я. Стихи 1955 года. М., 1956, с. 2 40.

10. Цит. по: Зубкова Е. Послевоенное общество. Реформы и повседневность. 1945–1953. М., РОССПЭН, 2000, с. 171.

11. Constantino Renato. Neocolonial identity and counter-consciousness: Essays on cultural decolonization. London: Merlin press, 1978.

12. В 1956 впервые белых воротничков стало больше, чем синих. К 1960 в США 75% семей владели машинами, 60% домами /в 1945 — 45%/. Уильям Уайт назвал это «The second great melting pot». Первый «melting pot» означал процедуру адаптации иммигрантов. Второй должен был означать социализацию в качестве члена мидл-класса: процесс, в котором люди превосходят не только нацию, но и класс. Телевидение позволяло людям в разных штатах и городах Америки жить одной жизнью, заменяя свои персональные заботы — общими, заботами Люси и Дези, Эрнеста Кефаувера, Ричарда Никсона, его жены и собачки… В то же время, реклама и дизайн работали целенаправленно, осуществляя «сборку» социального организма в нужном направлении. Социальные модели, послания из области социальной семиотики, в первую очередь сообщали представление о социальных функциях человека и его престиже. Это была социальная «педагогика»: она чертила пути жизни. В основе всех нововведений, в основе того, как строили свои тексты рекламные компании, была модель, согласно которой мальчик растет и добивается успеха для себя и семьи, потому что потом он начинает зарабатывать на жизнь и кормит семью. Это был путь лояльного карьериста (Глава США III/2).

13. Хобсбаум Э. Век крайностей. Короткий двадцатый век 1914–1991. М., 2004.

14. Castillo Greg. The Bauhaus in Cold War Germany // Bauhaus culture: from Weimar to the cold war. Ed. by Kathleen James-Chakraborty. University of Minnesota press, 2006, p. 182.

15. http://transform.eipcp.net/correspondence/1189078355

16. Хмельницкий Д. Зодчий Сталин. М., Новое литературное обозрение, 2007.

17. Выражаемая формулой «Не доказано, что Советский Союз под руководством Коммунистической партии строит однородное общество, что пролетариат превращается в универсальный класс и реализует человеческую суть. Но поскольку никакой другой класс, кроме пролетариата, не способен выполнить эту миссию, надо решать все сомнения в пользу Советского Союза или, иными словами, во имя будущего снисходительно относиться к нынешней советской действительности» — Арон Р. Мнимый марксизм. М. 1993, с. 65.

18. Riesman D. Individualism reconsidered. Glencoe, Illinois, 1954.

19. Померанцев В. Об искренности в литературе // Новый мир, 12 (1953), с. 218.

20. Пыжиков А. Хрущевская «Оттепель» 1953–1964 гг.,

http://knigosite.ru/library/read/82966

21. Хрущев Н. Время, люди, власть. т. 4. М., 1999, с. 204.

22. Barbrook Richard. Imaginary Futures: from thinking machines to the global village. London, Pluto Press, 2007.

23. Иванов Вяч.Вс., Поливанов М., Успенский В. Тезисы о кибернетике с комментариями. Новосибирск, Научно-издательский центр ОИГГМ СО РАН, 1998.

24. Колмогоров А. Тезисы о кибернетике // Очерки истории информатики в России. Сост. Д.А. Поспелов, Я.И. Фет. Новосибирск, Научно-издательский центр ОИГГМ СО РАН, 1998.

25. Иванов Вяч.Вс., Поливанов М., Успенский В.

26. Очерки истории информатики в России. с. 526-527.

27. Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., Советский писатель, 1990, т. 3, с. 255.

28. Полетаев И. Сигнал. 1958.

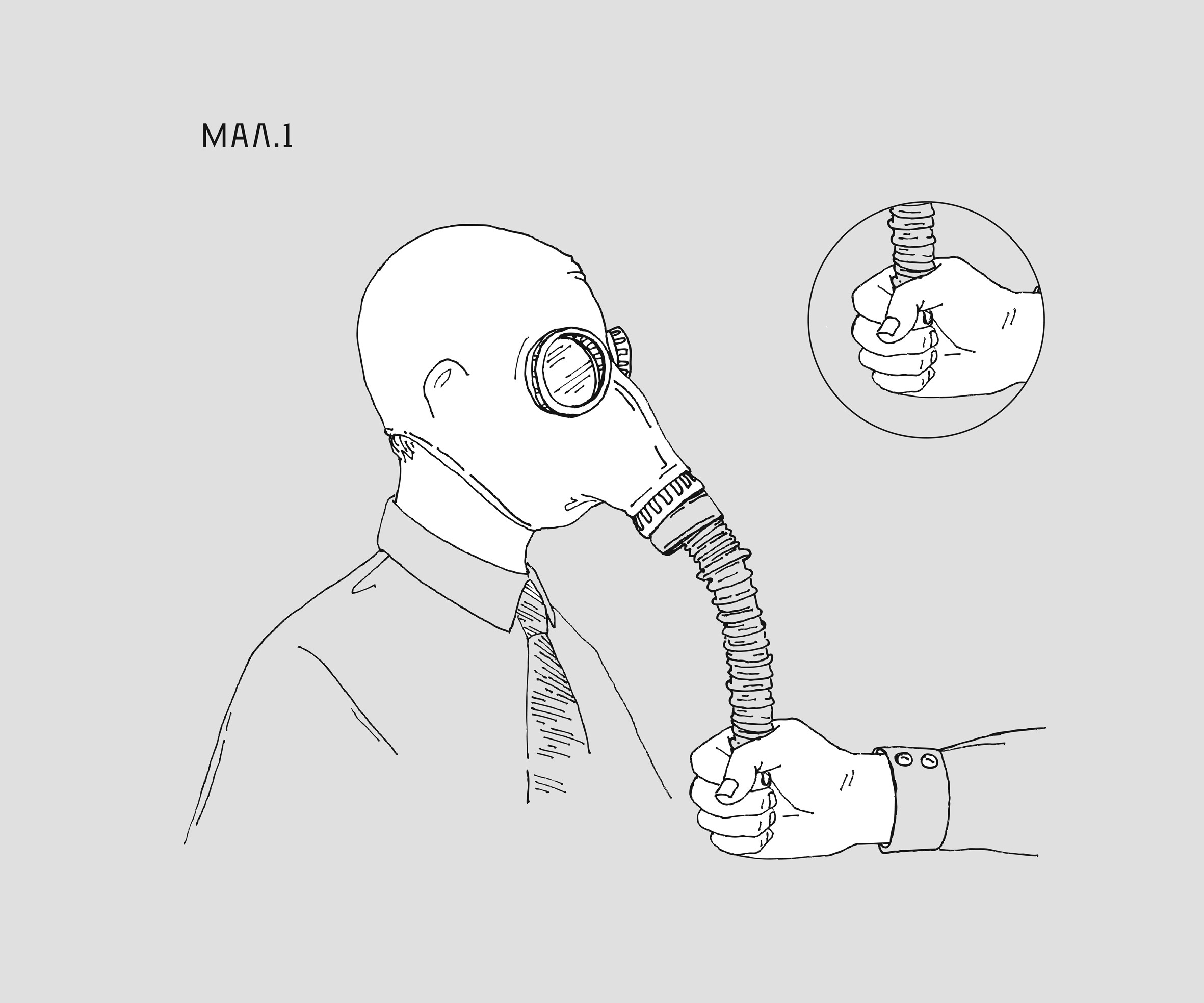

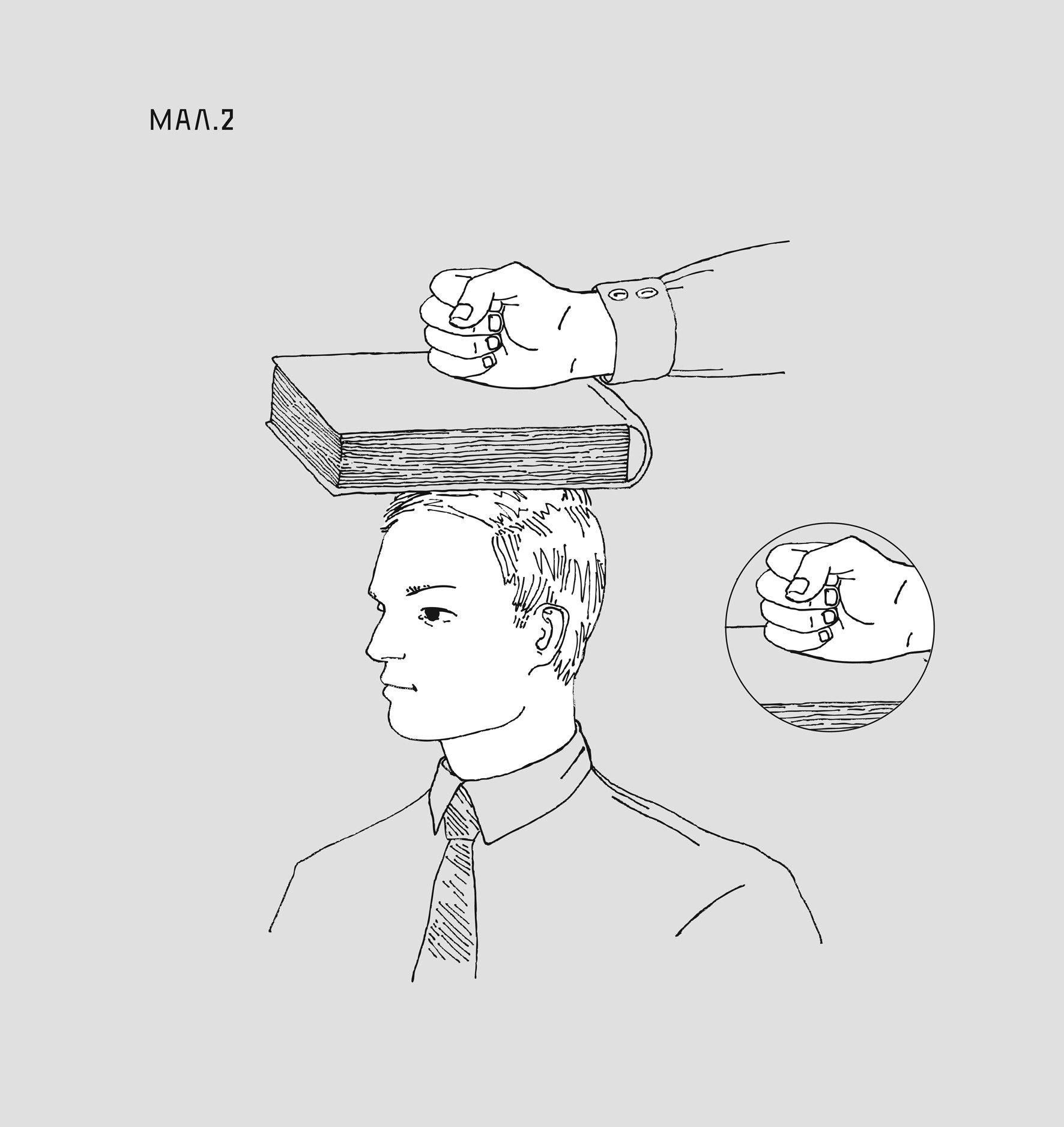

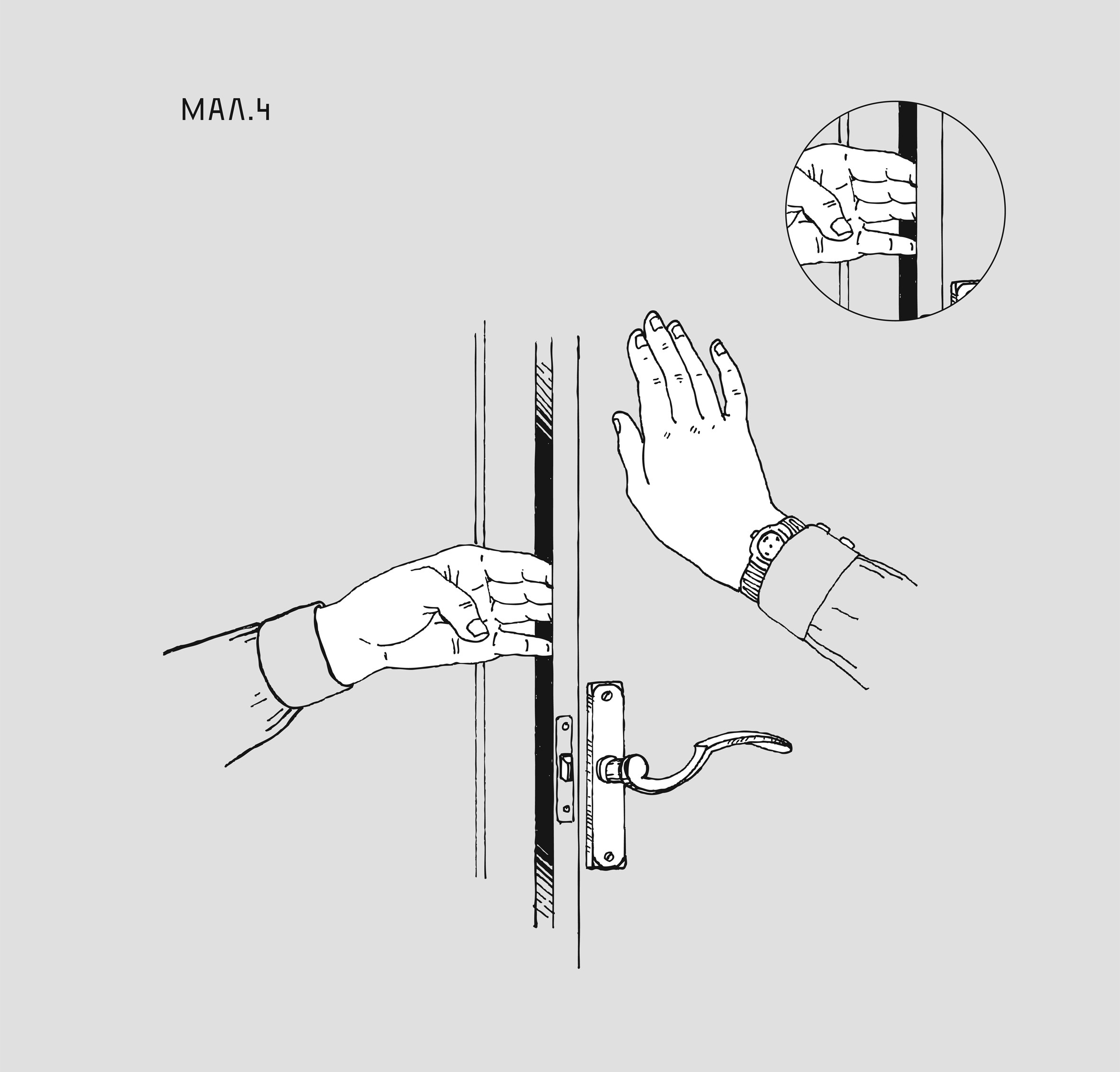

Отрывок из книги Олега Киреева, вышедшей в "Common place", оформлен иллюстрациями проект Никиты Кадана “Процедурная комната” (2009-2010).

Читайте этот материал также на сайте [Транслит]