Поход на выставку никогда не отменит рецензию

Художественный журнал №113 (2020)

18.10.2019–23.02.2020

«Par hasard»

Кураторы Ксавье Рей, Гийом Тёльер

Культурный центр «Вьей шарите» / Ла-Белль-де-Ме, Марсель

Милосердие случайности, или Критический дух на каникулах

В марсельской «Старой богадельне» (Vieille Charité) наряду с собранными здесь — как бы из милосердия — артефактами периферийных культур, «искусством народов/стран», проходят и временные выставки современного искусства. Как, к примеру, идущая сейчас выставка «Par hasard», название которой можно перевести «По случайности» — титульном понятии в искусстве со времен Малларме, Дюшана и сюрреалистов. То есть тех самых времен, когда модернистское искусство еще продолжало подпитываться африканскими масками и подобными objets trouvés — найденными, разумеется, более или менее случайно в колониальных экспедициях, но вывезенных вполне целенаправленно в качестве этнографического трофея. Словом, соседство и вполне случайное и не совсем.

Впрочем, летоисчисление «случайностных» практик во французском искусстве или, точнее, литературе начинается еще раньше — от Виктора Гюго и Жорж Санд.

Это сближение изобразительного с повествовательным под знаком случайности, возможно, является определяющим для французской художественной истории. И начинает происходить оно (как и многое в этой истории) с середины XIX века, когда артистическая практика отказывается подражать природе в измерении репрезентации (с чем теперь прекрасно справляется фотография). И заручаясь поддержкой случайности — цветных пятен, химических реакций, математического метода — вступает с природой в соревнование. И начинает… ей подражать в главном — в самом акте творения, а не полученных результатах. Мимесис перекидывается со «сделанного в искусстве» на само делание, которое потому и начинает все чаще описываться в терминах произвольного творения. Что может быть более естественным, чем предоставить возможность случайности действовать в самом произведении искусства?

В 1855 году Виктор Гюго дает своим чернилам растечься по листам бумаги причудливыми пятнами, вызывающими ассоциации с живыми фигурами или морскими пейзажами[1]. Парой десятилетий позже Жорж Санд создает целую серию «дентритов», раздавливая между двумя листами картона акварельные краски и уточняя, что, благодаря усилию воображения, в этих пятнах можно обнаружить изображения деревьев и водоемов, но они требуют доработки. Третьим со-изобретателем случайности в искусстве называется Эдгар Дега, который в своих «монотипах» соединил методы Гюго и Санд: его способ требовал сперва пролить чернила на металлическую поверхность, после чего к ней прижимался лист бумаги, таким образом получался отпечаток — с одной стороны, каждый раз уникальный, с другой, уже имеющий что-то от случайности, поставленной на поток.

После того, как Малларме провозглашает неотменимый характер случайности в заглавии своей поэмы «Бросок костей» (ее отпечаток занимает заслуженное место у изголовья экспозиции — в окружении оммажей Бродтарса и Келли[2]), современность не переставала полагаться на нее, привлекать ее к делу и мобилизовывать — модальность будет меняться в зависимости от изобретаемой автором техники и исповедуемых им политических взглядов. Так, анартист Дюшан возводит случайность в ранг последовательного метода, что позволяет относиться лояльнее к конкретным результатам его применения — как в случае представленных «3 образцов для штопки» («3 stoppages-étalon»), которые можно назвать точным инструментом случайности. Три метровые нити под воздействием силы тяготения и преодолевая силу трения — со всей необходимостью законов физики и прихотливостью художественного жеста — падают на деревянные панели, образуя три случайные формы, которые и превращаются в эти безупречно следующие методу и совершенно бесполезные в применении «эталоны». Впрочем, дальнейшей истории искусства это придется действительно принять за эталон, наделив законодательной силой. Как утверждает Тьерри де Дюв, «Артистической практикой управляет очень странное законодательство, которое в режиме совпадения и при содействии тяготения позволяет обрушиться идее изготовления, — подобно образцам для штопки (stoppages-étalon), которым оно служит эпиграммой»[3].

Вслед за этими нитями переживает падение вся идеология художественной выделки, изготовления или, как ее называл (стремясь обесценить) Дюшан, «идея руки». Отказ от ранее обязательного в искусстве ремесленного умения, навыка «делать что-то своими руками», превращает искусство в большей степени в «дело ума» (cosa mentale), чего требовал еще Леонардо[4]. Впрочем, подрыв культа мастерства в пользу более или менее случайных встреч художника со своими объектами подразумевает не сокращение, но разрастание списка достаточных и необходимых условий[5]. Чем больше случайности, тем больше подготовительной методологической разработки и последующего post-production.

Художник может собирать пыль, но должен делать это достаточно долго и целенаправленно, а также так, чтобы это в определенный момент достигло светочувствительной поверхности (как на фотографии с работой Дюшана, приписанной Мэн Рэю), то есть было записано институтом. Он также может развлекаться с разными предметами, ставя их на влажную фотобумагу так, чтобы остались отпечатки — столь же обязанные материальной реальности, сколь и поэтической чувствительности (как в райограммах самого Манн Рэя). Наконец, он может вовсе бросать негативы в ванную с горящей жидкостью, что обеспечит «прогрессивную деградацию» изображения (как в случае техники бруляжа Рауля Убака). Все эти прецеденты словно продолжают технику случайного нанесения, открытую Гюго и Санд.

В идеале «законы случайности» (как озаглавлена следующая часть экспозиции) требуют организации религиозных орденов или малых предприятий, средним между которыми и были дадаисты и сюрреалисты, доведшие ее технику (все более обязанную конкретным техническим средствам записи) и политику (сперва антивоенную, левую и, наконец, партийную) до полной автоматизации и сакрализации соответственно. Наиболее известна публике техника «изысканного трупа» (cadavre exquis), однако немногие знают, что аналогично поэтической[6] существовала и ее графическая версия, несколько результатов применения которой и представлено на выставке за коллективными подписями, объединяющими столь многих от идеолога Бретона до анонимов.

В случае такого «слепого» творческого сотрудничества вклады каждого не сочетаются в общее дело или стройную конструкцию, но скорее взаимно отменяют друг друга, оборачиваются нагромождением, которое «не под силу одному отдельному мозгу». В продолжение приводимой цитаты Бретона, этот метод оказывается «безошибочным средством отправить критический дух на каникулы и целиком освободить метафорические способности разума» (1965). Собственно, как акцент на коллективном характере предприятия, так и желание отправить когнитивный аппарат на каникулы подсказывает, что искусство уже существует в ситуации ревнивого соседства с (техно-)наукой, тоже делающей ставку на технические средства записи, коллективное авторство, но, в отличие от искусства, еще и на кумулятивный характер усилий. Это, однако, не мешает художникам — и особенно сюрреалистам — заигрывать с логикой естественных наук, как, к примеру, Максу Эрнсту, чья серия «Естественная история» (1926) представлена на выставке и демонстрирует в свою очередь графическое применение механизмов автоматического письма.

Общество потребления случайности и его телесная реакция

Переходя к послевоенной судьбе случайности в искусстве, мы понимаем, насколько возобладал интерес к материальности: не языковые игры, не (ан)артистическое освоение научных законов и технических изобретений, но предметное изобилие общества потребления становится вызовом для художественной критики и делает погоду в искусстве — по-прежнему непредсказуемую и случайную, но теперь неистребимо вещественную, более не сводящуюся к игре ума и свободных ассоциаций. В конце концов, уже встреча зонтика со швейной машинкой инаугурировала повседневные предметы, стоит ли уточнять, что со времен великого произведения «R. Mutt» индустриальное производство вещей первой и последующих необходимостей только продолжало нарастать, так что каждому отдельному объекту уже не могло уделяться столько внимания, сколько первородному писсуару.

После войны художникам, действующим в предложенной Дюшаном традиции, приходится работать в «пакетном» режиме — упаковывая целые пласты повседневности в плексиглас (как в представленной работе Армана), производя искусство «пачками», в конечном счете сталкиваясь с необходимостью утрамбовывать его (с помощью гидравлического пресса — как в работах Сезара), как мусор, на который оно начинает все более охотно походить. Сперва это просто остатки пищи на столе (которые превращаются в произведения Даниэлем Споэрри посредством фиксации и превращения поверхности стола в вертикальную), но вскоре эти форменные натюрморты превращают, скорее, саму галерею в предприятие общепита (действительно организованное позже художником), а искусство — в занятие столь же веселое, как и вкусное (что не так далеко от гастрономических идеалов итальянского футуризма). Позже в дело идут обрывки афиш, бережно переносимые Раймоном Хайнсом с городских поверхностей на стены галереи, что заочно вовлекало в соавторство анонимные руки их клеящих и обрывающих. Дальше — больше: за случайными руками в дело идут не более персонифицированные женские тела у Кляйна и другие формы непроизвольного авторства.

Собственно, почти вся последняя часть экспозиции отводится жесту, акту и живописи прямого действия. Как будет подчеркивать Поллок, он не иллюстрирует свои сантименты, но дает им непосредственное выражение. Несмотря на то, что этот поход на миметизм, как мы видели, начался еще в середине XIX века, борьба с ним в течение века требует постоянного перевооружения, а полученные результаты никогда до конца не избавлены от подозрений. К середине XIX века место «живописи сетчатки» заняла еще более непроизвольная и корпоральная техника «живописи действия». Это позволило достичь некоторых успехов на ниве случайности, и теперь приходится настаивать, что разлетающиеся в ритуальном танце краски не являются совершенно арбитрарными, но являются продолжением жеста и, значит, тела художника. Такой акцент не конвульсивной телесности был в известной степени реакцией на произвольность и комбинаторность знаков, сослуживших свою службу случайности и готовых к своей послевоенной инаугурации в структуралистской научности. Хотя некоторые из представленных единомышленников Поллока адресуются к ужасу войны — как это делает в обосновании своей «лирической абстракции» Жорж Mатье[7].

Работающий в схожей технике «фрауссажа» Саймон Хантай развивает ее в направлении, однако, все более систематическом: художник комкает бумагу перед тем, как нанести краску, и после разворачивает, получая сеть узлов, все более регулярных и заставляющих вспомнить дюшановские стандарты производства случайности. Если к каталогу его первой выставки пишет предисловие Бретон, то впоследствии Хантай порывает с сюрреалистами в силу их монополистической неспособности признать всякое сходство между автоматическим письмом и живописью действия, таким образом оставаясь на стороне американской техники жеста, а не французской практики метода.

Намного дружественнее семиотической чувствительности к пустому знаку оказываются работы Франсуа Морелле. Как ни странно, полагаясь не на произвольность жеста, но на строгие математические законы, он приходит к не менее прихотливым графическим результатам — как, например, в представленной серии, где геометрия линий или распределение черных и белых клеток является функцией случайных чисел. Для создания «Chance distribution of 40000 Squares 60% White, 50% Black» (1961) Морелле использует в качестве оператора своих «пиктуральных» решений критерий четности последней цифры телефонного справочника.

Постиндустриальная конверсия производства случайности

Возможный вдохновитель кураторской воли, теоретик Питер Бюргер настаивает в своей «Теории авангарда» на том, что со времен Малларме ко времени «Сюрреалистической революции» производство случайности изменило свой характер с индустриального на приближающийся к постиндустриальному или стало в авангардном искусстве опосредованным. Бюргер имеет в виду опосредованность неким методом, но мы бы добавили, что сам метод (очевидно, подразумевающий научность) инспирирован в позднем авангарде той или иной медиатехникой. Собственно, именно в качестве такого «опосредованного» (методом и техникой) производства случайности можно рассматривать фактически любую практику от Дюшана до Третьякова. Так, первый создает серию готовых объектов, сохраняя за своим именем метод их выбора, а второй ставит на поток фиксацию фактов, подвергаемых впоследствии диалектическому монтажу[8].

В межвоенную эпоху в науке отживает свои последние годы каузальный детеринизм и показывает свои первые успехи статистика, а параллельно этому в искусстве все чаще в фокус снова попадают произвольные сочетания звуков и букв. Возможно, по этой причине Зданевичу и пришлось оспаривать первородство Изу, чья техника производства случайности хотя и напоминала опыты заумной поэзии, но в действительности уже принадлежала эпохе телевидения, атомной бомбы и

Другая немаловажная черта постиндустриальных форм производства случайности — избыточность (на фоне сингулярности, на которую еще претендовали все жесты броска, отправляемые мэтром). Избыточность может быть описана как точная математическая противоположность произвольности (randomness), однако связь между этими понятиями, как показывают Витц и Глимчер, оказывается интереснее простой оппозиции. Как и многие «простые вещи», случайность «может существовать только в очень сложной структуре» (Альтюссер), в строго организованной решетке, которую Розалинда Краусс делает ключевым атрибутом модернизма[11]. Произвольность вообще мало одаривает нас смыслом, если эти априорные условия не заданы. Это, в конечном счете, и делает технику (производства) случайности полной противоположностью спонтанности или незапланированной процедуры.

Наконец необходимо сказать, что многие «изделия» этого производства случайности обладают концептуальной значимостью (не путать со значением), но перцептивно (визуально или акустически) довольно скудны и позволяют в них «погружаться» / их «читать взахлеб» еще меньше, чем то имело место с заумью и супрематизмом[12]. Другими словами, произвольность к середине XX века оказывается довольно искусственной и не такой уж «удивительной» вещью, она обманывает ожидания, но в пределах двоичного кода и совпадения со своей математической противоположностью — избыточностью.

Случайность, оцифрованная и натурализованная

«Есть много способов создать произведение искусства. Один — принимать решения на каждом этапе, другой — изобретать систему для принятия решений.Это можно структурировать так же логично, как и нелогично (случайно)».

Сол ЛеВитт, 1987.

Это не сразу становится понятно, но выставка о случайности в Шарите имеет свое закономерное продолжение — в менее музейном и более современном пространстве культурного центра, который несколько отнесен от центра города — в

С одной стороны, и эта часть экспозиции начинается с давно признанных работ Сола Левитта и Джона Балдерссари, с другой, основной акцент на совсем современных работах (не раньше 1970-го), собранных из местных музея современного искусства [mac], галерей и частных коллекций (выставка также включает произведения, посвященные случайности и созданные специально к этой выставке пятью художниками[13]). Однако когда задаешь вопрос смотрителю — «стоит ли в своем проходе руководствоваться какой-то хронологической или концептуальной логикой?», он прямо отвечает — «нет».

Единственной (хроно)логической привязкой служит дата 1970 — год, в который вышла книга Жака Моно «Случай и необходимость» (Le Hasard et la ne‘cessite‘), по мнению кураторов, претендующая в своем жесте размещения случайности в сердце молекулярной биологии на характер интеллектуальной революции. Стоит, впрочем, добавить, что Моно был не единственным и, возможно, не первым ученым, сделавшим ставку на случайность в своей модели. Первые залпы интеллектуальной революции раздались со стороны физики и входившей с ней в резонанс философии. Илья Пригожин начинает публиковать свои работы о термодинамике с 1950-х годов, а в 1970-х уже удостаивается Нобелевской премии (совместно с Изабель Стенгерс), созвучен ему в своих размышлениях о клинамене и Мишель Серр.

Трактат Лукреция «О природе вещей» за всю историю науки неоднократно переживал всплески и угасания интереса к нему — сообразно с выходом из моды атомизма и дидактической поэзии, а затем снова приобретал популярность с триумфом атомов в физике и химии. В свою очередь XX веку больше всего приходится к столу такое атомистское понятие, как клинамен — случайное отклонение, приводящее к возникновению вещей (а заодно обеспечивающее свободу воли). Ко второй половине XX века из хаоса спонтанных девиаций начинают гнать даже порядок (именно так называется знаменитая книга Пригожина и Стенгерс[14]) — тогда же, когда неолиберализм научается извлекать выгоду из флюидных идентичностей, пришедших на смену четкой классовой принадлежности.

В свою очередь Мишель Серр начинает увлекаться отклонением у/от Лукреция не позже 1977 года, когда выходит его «Рождение физики в тексте Лукреция»[15] и атомы превращаются у него скорее в волны (потоки «атомного дождя»). Паттерн отклонения начинает управлять у Серра не только физикой-биологией, но и историей, и моралью, и языком (который к 1977-му уже не столько структурен, сколько природен, ведь состоит из произвольных комбинаций звуков и букв, как и вещи из атомов[16]), пока, в конечном счете, не оказывается уже не столько случайным отклонением, сколько обязательной нормой[17].

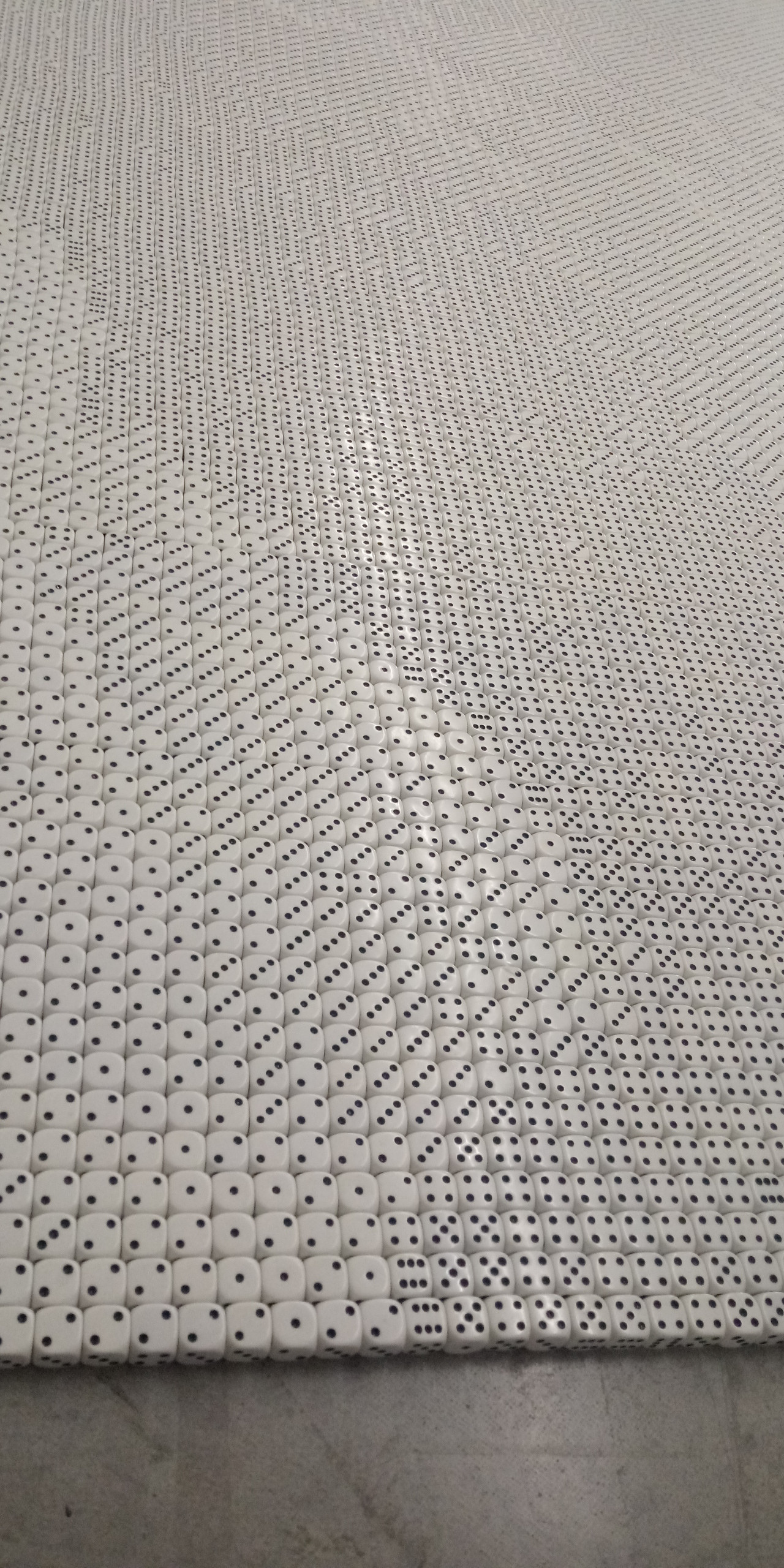

В силу этой историко-научной осведомленности или независимо от нее в глаза сразу бросается обилие работ, берущих в союзники органическое и цифровое. Отсылающих к Малларме костей немало (на полу) и здесь, но теперь они не разбросаны, а аккуратно разложены, образуя текстуру из шести оттенков черно-белого, изображающую природный пейзаж и озаглавленную «Лавина» — работа Эвариста Рихтера. Видеоработа Клода Клоски «Double six» (1994) по соседству представляет собой методично выбрасываемую в кадре пару игральных костей — все время дающую две шестерки, в чем общедоступная теперь техника монтажа очевидно обыгрывает теорию вероятности. Случайности в нашей жизни стало лавинообразно и подозрительно много: если раньше ее приходилось больше пророчески выкликать и юродиво разыгрывать, то сегодня — скорее, методически заклинать и вводить в рамки.

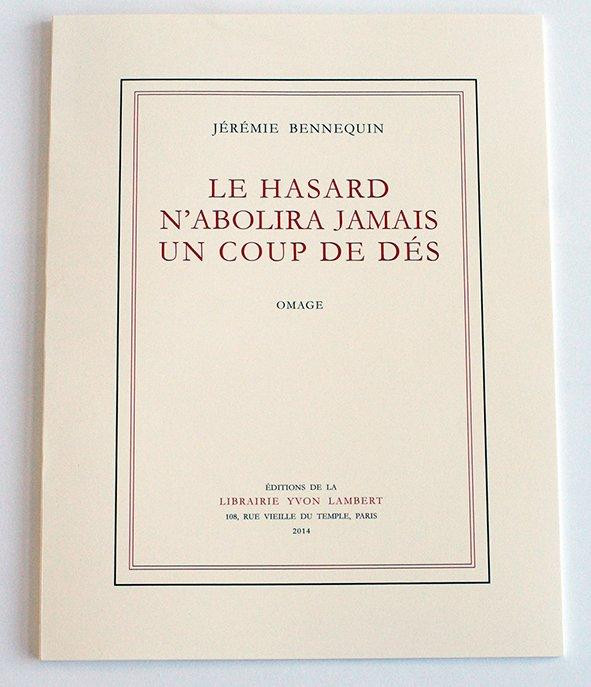

Как методично поясняет в описании своей работы Жером Бенекан, само французское hasard происходит от арабского az-zahr, игральные кости (что в арабском по преимуществу районе Марселя не может не порадовать посетителя), однако ситуация оказывается перевернута: теперь «случайность никогда не отменит броска костей», как и гласит название представленной книги художника — единственного печатного оммажа Малларме на этой выставке[18]. Если в самом конце XIX века признавалось, что жестикуляторное не способно отменить стохастическое (бросок — случайности), то к концу XX, напротив, зарождаются сомнения, что в расчисленной генетически и алгоритмически реальности у человеческих тела и сознания еще осталось какое-то пространство произвола (а в названии упомянутой работы, кажется, звучит скорее надежда, чем констатация).

Dозможно, поэтому последние надежды на отклонение от предначертанного (на «досках судьбы») и возлагаются уже не столько на поверхность холста (на который еще летела краска у Поллока), сколько на пространство городской повседневности. Как полагал поминаемый кураторами Элюар, «случайности не существует, бывают только встречи»[19] — одна из таких (между зонтиком и швейной машинкой) и стала фирменным знаком сюрреализма. Первыми же автоматическое письмо с бумажной страницы на улицы города перенесли ситуационисты (делегировав его таким образом не рукам, а ногам). Впрочем, это были улицы Парижа, а сюда, в Прованс, Дебор и сотоварищи, приезжали только на летние кинофестивали для программных выходок. Возможно, поэтому должное воздается на этой выставке не ему, а позднейшей психогеографической практике Софи Каль, отправившейся в 1980-м в Венецию:

«Я следовала за незнакомцами на улице. Из удовольствия за ними следовать, а не интереса к ним. Я фотографировала их, отмечала их перемещения, потом теряла из виду и забывала. Так, в конце января 1980-го, я следовала за мужчиной, чей след вскоре потеряла в толпе. В тот же вечер на одном из приемов, совершенно случайно, он был представлен мне. В ходе разговора он рассказал мне о предстоящей поездке в Венецию. Я решила последовать за ним»[20].

Вслед за этим Софи действительно отправляется в Венецию, делая фотографии и подробные записи обо всех ничем не примечательных происшествиях этой поездки, упоминая все от номера комнаты в гостинице (разумеется, «номер один») до снова встречаемых на улице незнакомцев, «готовая потеряться в этом городе и в этой истории. Подчиненная». Признаем, что Софи действительно здесь в большей степени оказывается следующей за — знакомыми ей или нет — мужчинами[21].

Впрочем, на это — следовать даже в практике случайности за белыми мертвыми мужчинами — обречены не только женщины. Перформанс Джона Балдассари 1973 года «Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line (best of thirty six attempts)» заключался в подбрасывании трех мячей, которые должны выстроиться в прямую линию (вероятность чего или, точнее, вероятность фиксации чего очевидно столь мала), и оказывался еще одним постскриптумом, разве что сознательным. Тридцать шесть кадров документируют число попыток — столь же неудачных, сколь и образцовых, что в 12 раз превышает число «образцов для штопки» Дюшана. Если раньше для достижения безупречно случайных результатов нитки бросались на пол, обрекая искусство на известный down-shifting, заставляя многих живописцев опускать руки, а других — отказываться от «идеи руки», то в 1970-м приходится безрезультатно подбрасывать мячи в воздух, задирая руки вверх. Это кинетическая геометрия положения рук при броске кажется красноречиво указывающей на исходное положение художника.

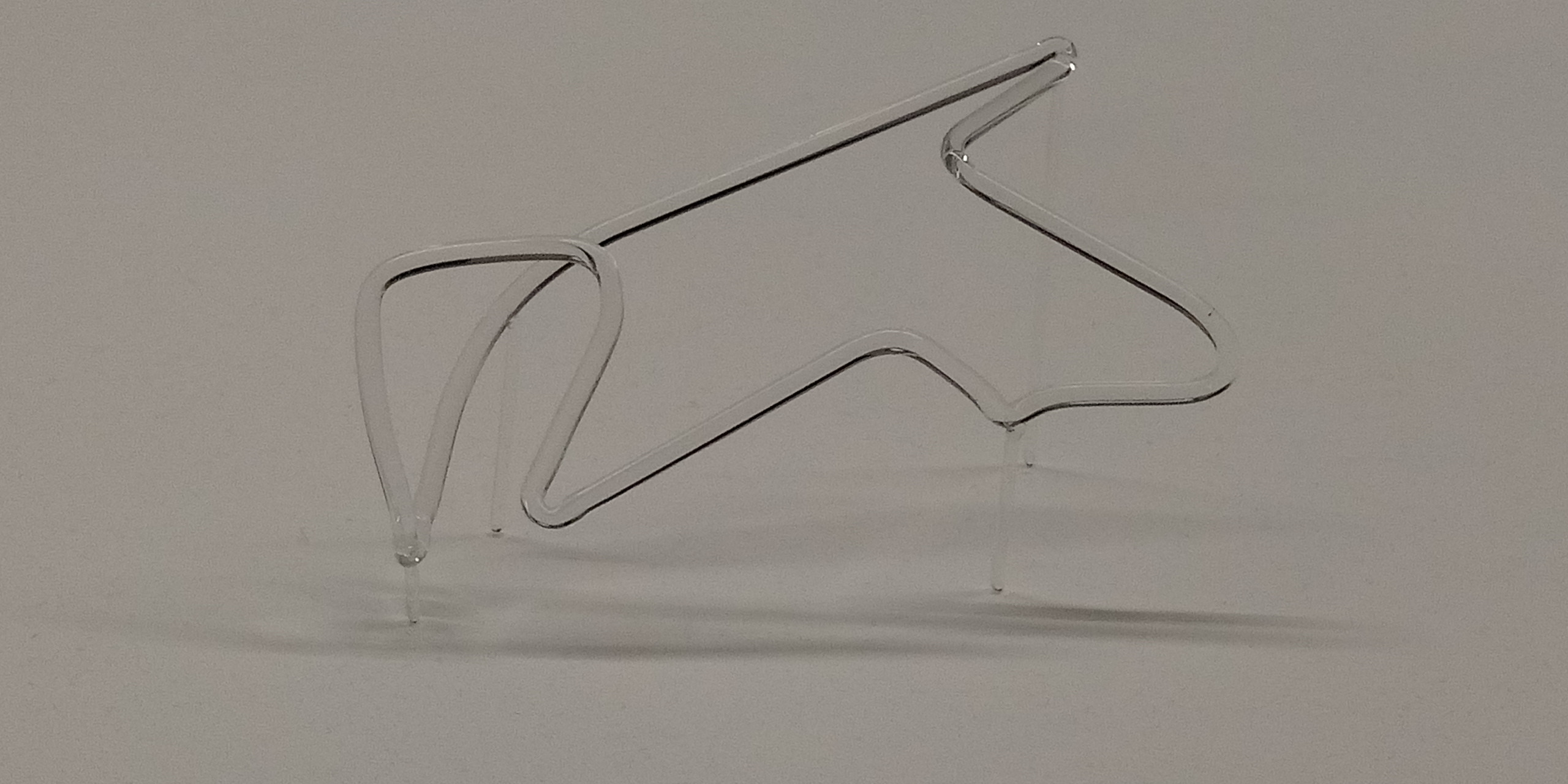

Наконец, живущая в Париже и Марселе, Анн-Валери Гаск в работе «Прозрачный оригинал» (2018) представляет десять сложных форм, скопированных вручную по напечатанному 3D-принтером образцу, случайно созданному соответствующим софтом. Здесь истоки случайности окончательно компьютеризируются (скорее, проверяется, могут ли руки человека еще повторить подобное), но при этом не сводятся к набору знаков или двумерной геометрии (как это было еще в кибернетической версии случайности). Примерно в том же техно-органицистском духе действуют и «Волны» Этьена Рэй, чье гипнотическое накатывание сложно типологически отличить (например, как более «природное») от столь же гипнотического стрекота небольшой колонии жестких дисков по соседству — если быть точным, «35 жестких дисков, модифицированных в громкоговорители и транслирующих звукозапись собственного названия, растянутых на время выставки» Матье Шмита. Как минимум, название Шмита заслуживает звания «дюшановского» (ср. «Новобрачная, раздетая своими же холостяками»).

Словом, как уже давно доказали биосемиотики, и природные и технологические процессы говорят с нами, просто очень медленно,

При этом художественные действия физической материи не противостоят технологиям, но осуществляются в плотном сотрудничестве с ними. Так, «скульптурный потенциал воды» в работе Жана-Клода Ругирелло «Лужи» (1990) раскрывается благодаря подсоединению проектора к электрическим насосам, в результате чего вода и физически движется и тут же сублимируется в видео, или в уже упомянутых «Волнах» траектория движения резервуара с водой программирует возникновение трех типов волн, но каждая волна, разумеется, непредсказуемо искажает следующую[22].

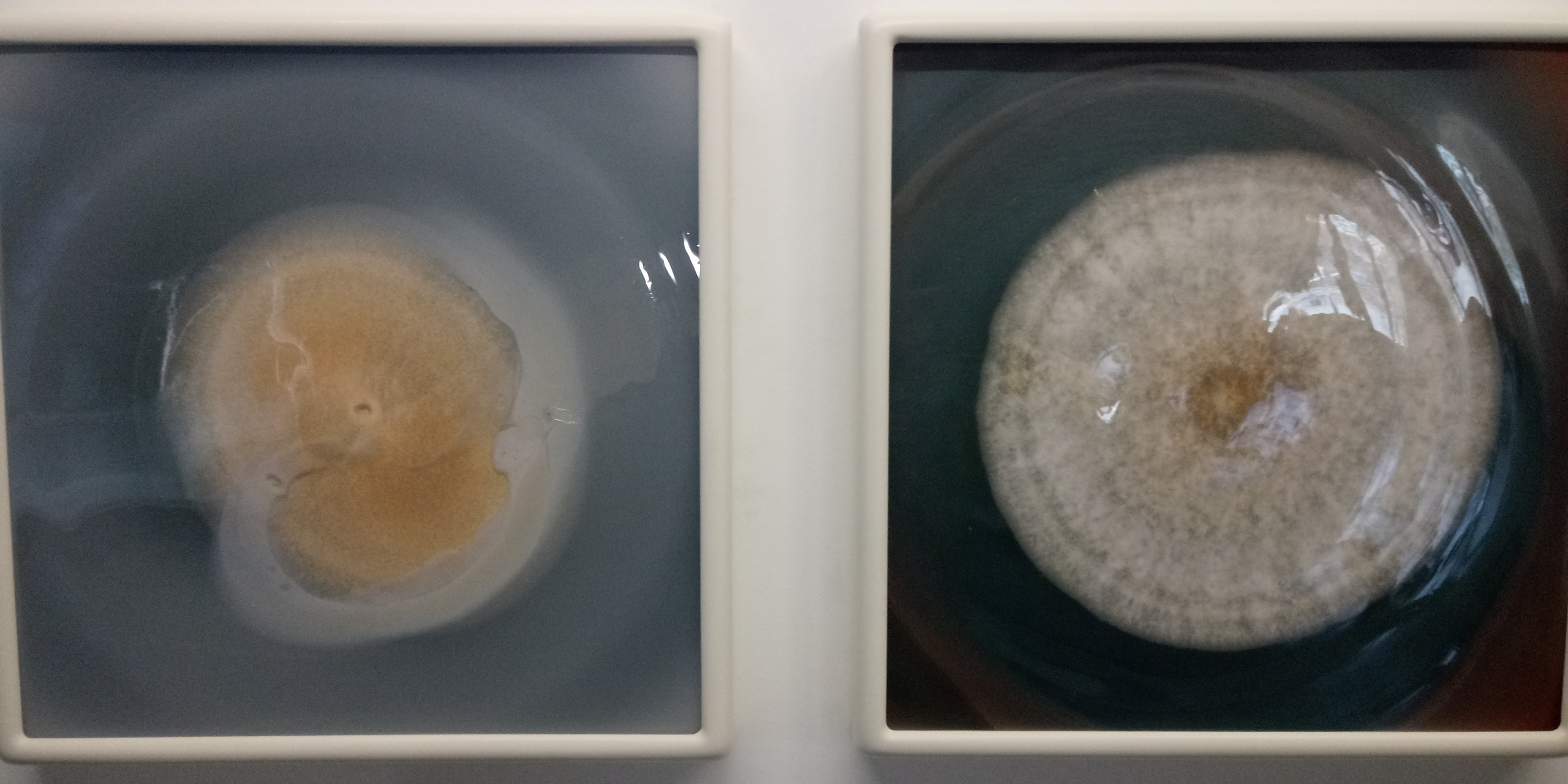

Одна из таких, согласно пророчеству Мишеля Фуко, должна будет стереть, как рисунок на песке, и светлый лик человека. Но стоит признать, что историк и археолог выбрал еще слишком красивый образ и физическую процедуру для стирания. С «водными процедурами» на выставке соседствуют намного менее привычные и приятные человеческому глазу образы плесени, которым отведен не только сопоставимый по масштабу с водой, но и центральный раздел экспозиции. Покорившая интеллектуальный мир своей ползучей активностью особенно в последние годы плесень и сопутствующие ее образованию алеаторные процессы представлены в проектах сразу четырех художников, раскрывающих ее «пластические способности», в том числе в ходе работы самой выставки (одна из них — серия «Микота» Дава Аллуша). Там же, где художник еще решается на персональную художественную активность, его действия уподобляются действиям жука-навозника: в память о своих городских прогулках Габриэль Орозко катает пластилиновый шар по Мексике и Бродвею, собирая пыль и предметы, встречающиеся на пути («Урожайный камень», 1992).

Наконец, работы, объединенные названием «Осколки», кажутся уже компромиссом с вторжением человека в процессы естественного разложения и пролиферации. В конце концов, осколки — это всегда следы (чьего-то) действия (а то и броска), пусть и приводящие к случайной красоте трещин: стекол, зеркал (Тимоте Талар) или жидкокристаллических экранов (Джиллиан Бретт), трещины на которых становились самым запоминающимся рисунком для любого разбивавшего свое «черное зеркало» и авторами одноименного сериала возведенных в ранг символа социотехнических мутаций. На этом фоне «Рука» Романа Сигнера (чья фамилия — Signer — как будто подчеркивает человеческий рефлекс подписи) выглядит и вовсе до абсурдного анахронично, эффект чего, вероятно, и стремится «схватить» художник, запускающий руку в коробку, в которой взрывается канистра с краской, оставляющая ее негативный след. Такие «апофатические» скульптуры оказываются одновременно и иконическими репрезентациями «руки художника» (ради отказа от которой искусство и обратилось к случайности) и уже только индексально записывающими устройствами (тот факт, что художник все еще «прикладывал к этому руку»).

«Случайность? Не думаю!»

На сегодняшний день случайность окончательно перестала быть достоянием или даже козырем художников, и технологии творческого беспорядка рекуперированы как системой искусства (как показывает выставка, это можно датировать первыми выставками сюрреалистов), так и философской мыслью, в которой существуют, вероятно, даже несколько параллельных линий и последовательных волн усвоения и «усыновления» случайности — биологической (Моно), физико-философской (Пригожин, Серр), математической (Мейяссу) или, наконец, эмпирической наукой, стоявшей на той или иной форме эмпирического детерминизма до последнего.

В своих последних выступлениях Карло Гинзбург[23], противостоящий произвольности построений постструктурализма и прихотливой игре знака в дискурсе гуманитарных наук, признается, что расстояние от его обсессии эмпирическими кейсами (cas) до упоения случайностью (hasard), приносимой уже не умственной игрой знаков, но таким материализованным в технологии Google общим интеллектом, не так велико.

Уже почти полвека как Гинзбург выстраивает свою «уликовую» парадигму, выделяя в методах Фрейда, Холмса и Морелли некий общий поисковый рефлекс, чувствительность к деталям, индуктивную склонность[24]. К слову, не кто иной, как Шерлок Холмс, замечал, что такой титульный для истории литературы «генератор случайности», как печатная машинка, если она уже побывала в пользовании, может иметь столько же персональных особенностей, что и почерк, и в этом смысле сужает число случайных сочетаний, ограничивает пространство произвольной игры знаков некими неопровержимыми эмпирическими следами[25]. По мысли Гинзбурга, эмпирическое изучение истории чувствительно именно к таким казусам и кейсам (cas), интересуется деталями, в которых скрывается не только Бог (по выражению Варбурга), но и нечто строго научное: даже в литературоведении интересом к («интенсивной») детали характеризуется метод, замеченный в наиболее близких связях с эмпирическими науками — формальный.

Во всяком случае «каждый отдельный случай» отсылает к конкретному контексту и, в конечном счете, помогает избежать рисков априорного знания обнаружить «то, что и требовалось доказать». В этом месте и происходит едва заметный сдвиг: твердая почва эмпирических фактов теперь призвана не просто фундировать добротные исследования, но и

И сегодня для этих целей начинает лучше подходить даже не конкретный случай (cas), но откровенная случайность (hasard), получающая свое техническое воплощение в поисковых алгоритмах Google и позволяющая если не находить ответы, то, по мысли Гинзбурга, ставить неожиданные вопросы. Возможно, примерно так ею пользуется и

И все же остается вопрос: если во времена Малларме и Фрейда, когда случай/ность (и поэтический hasard, и эмпирический cas) приходилось с некоторым трудом добывать — из слишком линейного и регулярного миропорядка, то не изменилась ли сегодня функциональная роль случайности, когда ее производство не просто опосредовано (научным или художественным) методом, но поставлено на (постиндустриальный) поток и делегировано не всегда прозрачным алгоритмам, и потому, возможно, заслуживает несколько более подозрительного отношения, тогда как эстетическая или научная валоризация и стимуляция — скорее синтетические способности разума, с которыми в свое время было принято бороться, но которые сегодня незаметно становятся все более угасающими искусствами на фоне новой калифорнийской доксы и идеологии больших данных.

Примечания

[1] «Чернильные пятна» Виктора Гюго хранятся в Национальной библиотеке Франции.

[2] См. подробнее об истории отношений этих двух поэтов-художников в репортаже с мадридской ретроспективы Бродтарса Madread’ский дневник / Arterritory, 24/11/2016.

[3] Де Дюв Т. Артефакт / пер. с французского П. Арсеньев // #17 [Транслит]: Литературный позитивизм, 2015. С. 24–47.

[4] К слову, предыстория интуиции случайного в искусстве возводится с помощью одной цитаты именно к Леонардо.

[5] Даже если все они не строгие, а то и прямо сказать, энонсиативные (от фр. énoncé — высказывание), как предлагает де Дюв в указ. соч.

[6] Из результатов первого применения которой и возникает название этой техники.

[7] См. Mathieu G. Évanescence, 1945. Сравни аналогичную мотивировку нерепрезентативных сонорных экспериментов Анри Шопена в нашем обзоре: Арсеньев П. Поэзия в объектах, поэзия из машины // Arterritory, 28/06/2017.

[8] См. подробнее анализ двух этих методов с помощью инструментария Бюргера: Арсеньев П. «Опосредованное производство случайности»: отказ от синтеза и разрыв рецепции в методах М. Дюшана и С. Третьякова // Политизация поля искусства. Екатеринбург, 2015.

[9] Пол К. Витц и Арнольд Б. Глимчер указывают на две волны интереса к случайности или, точнее, произвольности (randomness) в науке и искусстве, которые давали о себе знать после каждой из мировых войн, очевидно, подразумевая дадаизм и леттризм соответственно. См. Vitz Р., Glimcher А. Modern art and modern science: the parallel analysis of vision. New York: Praeger, 1984. P. 229.

[10] См. подробнее о том, как технологии хранения и передачи информации, и в особенности информационные перегрузки со времен Гертруды Стайн, воздействовали на поэтическую технику в Stephens P. Poetics of informational overload: From Gertrude Stein to Conceptual Writing. Minneapolis; L.: University of Minnesota Press, 2015.

[11] Krauss R. Grid // Krauss R. The originality of the avant-garde and other modernist myths. Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press, 1986.

[12] Так, Витц и Глимчер сравнивают работы абстрактных экспрессионистов (Райнхардта, Кляйна и Ротко) с лабораторными экспериментами по сенсорной депривации, в ходе которых подопытный погружался в состояние скуки, острой нехватки впечатлений и часто визуальных галлюцинаций, и называют эти работы (наряду с фильмами Уорхола) сбывшейся мечтой Флобера о произведении, в котором ничего не происходит.

[13] Так, экспозиции предваряются распечаткой титульной поэмы Малларме, но под каждым из 12-ти разворотов можно заметить трехлитровые банки со слабо индентифицируемым содержимым — хлопок, минералы… Это одна из специально сделанных к выставке работ — «Infusions» Андриена Вескони. Четыре других художника — Джиллиан Бретт, Робин Декурси, Вирджиния Санна, Дельфина Вибо. Полный список художников и подробное описание доступно по http://www.lafriche.org/fr/agenda/par-hasard-1789.

[14] Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986.

[15] В оригинале так и не переведенная еще на русский работа называется «La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce» (1977)

[16] Фантазмы со-природности языка могут быть основаны как минимум на трех аргументах: а) единицах, отражающих природные объекты (семантика), b) подобии структурных связей (синтаксис) или с) соизобретательности конститутивных механизмов (прагматика).

[17] В 1979 году выходит целый номер «Critique», где в этот «водоворот» (tourbillon) засосало даже таких далеких от природного теоретиков, как Рене Жирар и Режи Дебре.

[18] Bennequin J. Le hasard n’abolira jamais un coup de dés. Книга художника, черно-белая печать. 100 пронумерованных и подписанных экземпляров. Librairie Yvon Lambert, 2014.

[19] В оригинале Элюар, разумеется, использует то же учредительное слово, что фигурирует у Малларме: «Il n’y pas de hasard, il n’a y que des rendez-vous».

[20] Из описание проекта Софи Калль «Венецианская сюита», 1980 (перевод — наш).

[21] Более или менее целенаправленные в своей случайности встречи практикуются еще несколькими представленными фотосериями — Дуана Михалса, Бернара Плоссу и Жири Кованды, приглашающего участников своего перформанса «Kissing through Glass» (2007) целоваться через стекло, что не может не напомнить акции «Коллективных действий». Наконец, Тецуми Кудо доводит понятие встречи до чисто биологического и кибернетического одновременно в своей работе «Instant Sperm. Bottled Humanism» (1962).

[22] Впрочем, стирать свои предыдущие версии — свойство не только природных процессов, но и человеческих инструментов: Вирджиния Санна в серии «Cubes de 10» каждый день создает новый гипсовый куб из одной и той же деревянной матрицы, но каждый следующий записывает погрешности всех предыдущих, истощая таким образом образец.

[23] Его недавнее выступление в Университете Женевы как раз носило название «Le cas et le hasard» (Случай и случайность). Доступно по https://mediaserver.unige.ch/play/VN3-2760-2019-2020-P.

[24] Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни (пер. и предисл. С. Козлова) // Новое литературное обозрение, № 8,1994. С. 27–61.

[25] По общему впечатлению современников, вхождение печатной машинки в письменный обиход ознаменовывало эпохальный отрыв означающего от тела пользователя, опосредовало эти, ранее интимные, отношения — механизмом, индустриализовало письмо. См. подробнее Kittler F. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford, 1999.

[26] Подробнее о параллели методов основателей русского формализма и британского эмпиризма см. в послесловии к Арсеньев П. Литература факта высказывания: очерки по прагматике и материальной истории литературы. СПб, 2019. С. 165–175.