Пол Яуссен. Письмо в реальном времени: поэтика становления

21 выпуск литературно-критического журнала [Транслит], вышедший в 2018 году, предлагал траекторию к новой прагма-/эко-/медиа- поэтике, исходящей из внимания к среде, действиям и к рекурсивному воздействию инструментов на своих «пользователей». Такой технологический материализм среды, по идее составителей-редакторов Павла Арсеньева, Никиты Сунгатова и Анны Швец, стремится наделять вещи агентностью, а знаки — материальностью.

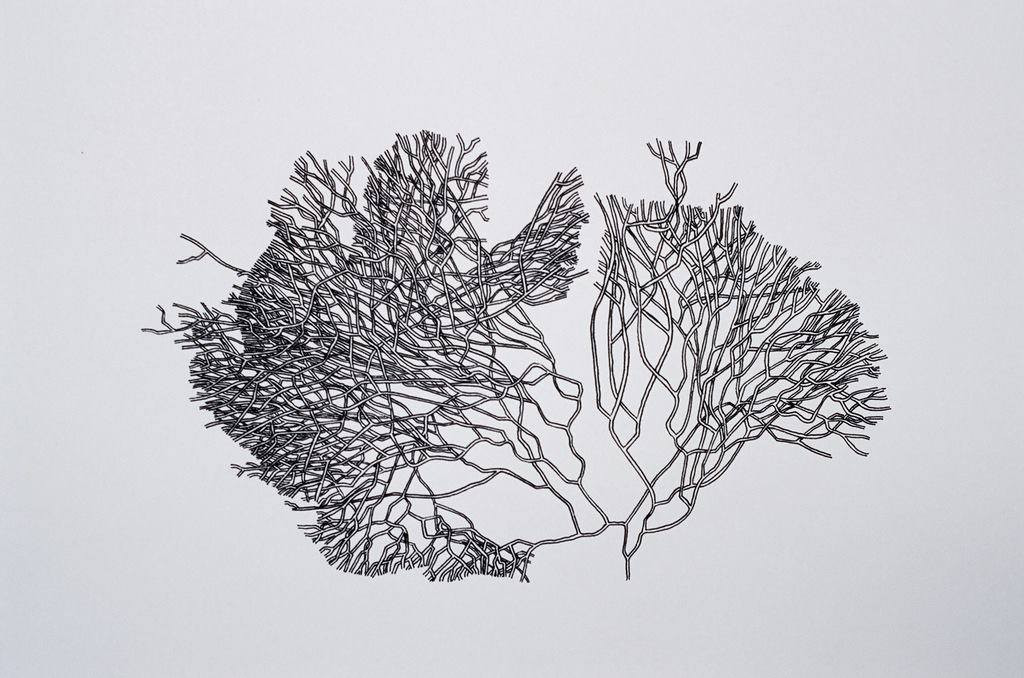

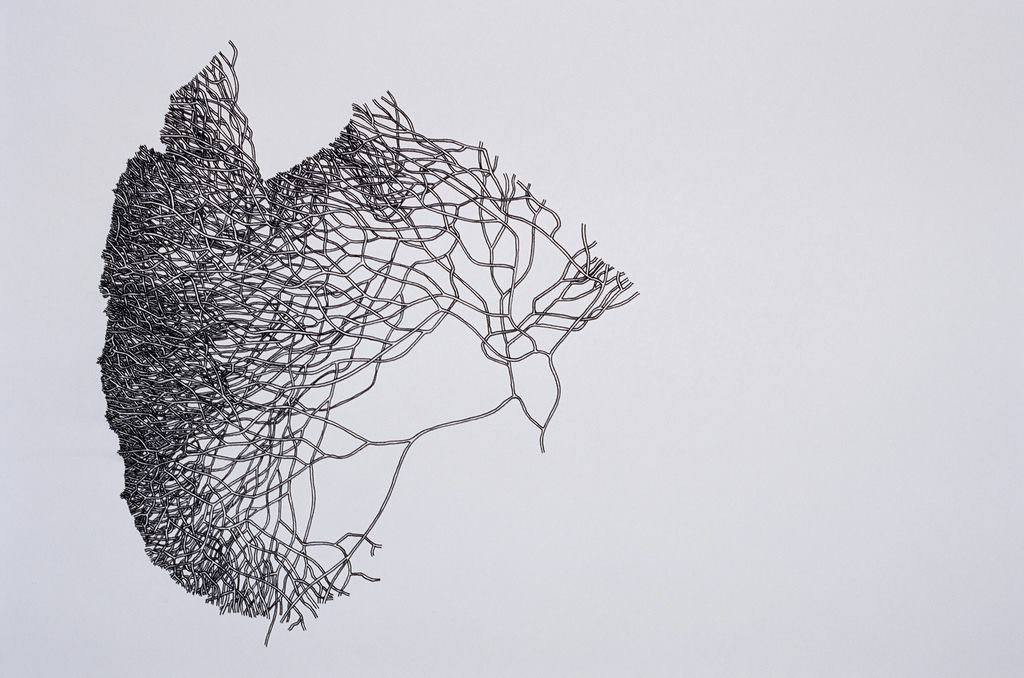

Публикуем один из материалов выпуска — главу из книги американского исследователя литературы Поля Яуссена, посвященной «поэтике становления» и разнообразным текстам от «Листьев травы» Уитмена до современных американских поэм, которые функционируют как сложные системы и адаптируются к изменениям внешней среды. Сокращенный перевод главы был выполнен Анной Швец, иллюстрации — Майлза Спритсма.

Выпуск можно приобрести по ссылке — trans-lit.info

В 1861 г., шесть лет спустя после того, как Уолт Уитмен впервые опубликовал сборник стихов «Листья травы», Америка вступила в гражданскую войну. Уитмен отреагирует на это событие несколькими способами: он покинет Бруклин, чтобы отыскать раненого брата и проведет дальнейшее время в уходе за солдатами в военном госпитале. Поэмы и стихи Уитмена тоже будут реагировать на войну. То, как они устроены, их тон усложнится, адаптируясь к новым событиям самым непредсказуемым образом, хотя сам текст будет продолжать называться «Листьями травы».

В 1945-м Эзру Паунда был заточен в одиночную камеру в Пизе в Италии, после того как его взяли в плен солдаты армии союзников. За пятнадцать лет до этого Паунд выпустил в свет «Черновик тридцати песен» (Draft of XXX Cantos) — одно из первых изданий его большой поэмы. В 1948 году Паунд опубликует «Пизанские Cantos», в которых он задействует более ранний текст, чтобы осмыслить опыт пребывания в тюрьме — событие, которое он никак не предвидел, начиная этот проект.

В 2005 г. ураган «Катрина» разрушил все в дельте реки Миссиссиппи, оставив жителей Нового Орлеана — особенно чернокожих и неимущих — в плачевных обстоятельствах. Двадцать пять лет до этого Натаниэль Макей начал две идентичные большие поэмы, «мю» (mu) и «Песнь Андумбулу» (Song of the Andoumboulou) — в обоих образность смертельно опасных и негостеприимных морей была метафорой постколониальной диаспоры. В «Доме кивка» (Nod House), его добавлению к этим поэмам 2012 г., сцены из затопленного новоорлеанского Найнф Уорда проникнут в поэму, преображая враждебные воды морей из более ранних редакций. Это выглядит так, как будто Макей писал поэму об урагане «Катрина» с 1980-х г.

Каждая из этих поэм — ответ на изменения в окружающей их среде. Это — более или менее эмпирически установленный факт истории литературы. Но что конституирует эту поэтику адаптируемости? Существует ли теоретическая модель, которая может точно описать, как именно эти поэмы изменяются? Этот текст — попытка ответа на эти вопросы. Опираясь на междисциплинарную теорию систем, я утверждаю, что эти тексты — образцы «поэтики становления» (emergent poetics). Они функционируют как сложные системы, адаптирующиеся к изменениям. Исходное определение становления (emergency) [1], которое дал Джон Холланд, позволит в этом контексте рассуждать об их сложном адаптивном поведении. Для Холланда становление — это «многое, возникающее из малого»: представление о том, что мелкие, локальные действия или деятели могут производить большие, глобальные и непредсказуемые последствия. [2] Становление наблюдается в различных сложных адаптивных системах, включая «колонии муравьев, сети нейронов, иммунную систему, Интернет и глобальную экономику». [3] В каждой из этих систем действия первого порядка приводят к возникновению неожиданных эффектов второго порядка. Эти структуры более высокого порядка, в свою очередь, переопределяют направления деятельности элементов первого порядка, преображая систему как целое и придавая форму ее взаимодействию с окружающей средой.

Одно из наиболее изящных описаний становления — стая птиц, летящая над землей. Стая состоит из отдельных агентов и не управляема из

Поэтическая форма далека от того, чтобы быть определенной заранее — напротив, она возникает как динамическая конструкция второго порядка из деятельности первого порядка, понуждая текст поэмы развиваться дальше

Большие становящиеся поэмы родственны стаям птиц в том, что развиваются посредством письма, длящегося в реальном времени. Поэтическая форма далека от того, чтобы быть определенной заранее — напротив, она возникает как динамическая конструкция второго порядка из деятельности первого порядка, понуждая текст поэмы развиваться дальше. За последние несколько десятилетий множество дисциплин, от биологии до когнитивных наук, изучали такие становящиеся системы. Однако редко с этой точки зрения смотрели на большие поэмы — как на текстовую практику, способную реагировать на меняющийся мир. Книга «Письмо в реальном времени» — попытка заполнить эту лакуну за счет соединения теории систем с литературоведением. Как я надеюсь продемонстрировать, импликации подобного подхода довольно широки, позволяя нам трактовать сложные, неподъемные большие поэмы — внося вклад в дискуссии о литературной форме, отношениях между формой и историей и творческой агентности. По-настоящему дерзкий тезис мог бы звучать так: литературные тексты — не замечаемый, но важнейший объект для постижения теории систем.

Что делает поэму «становящейся»? Я считаю, что поэмы становления характеризуются несколькими взаимосвязанными элементами. Во-первых, эти тексты отмечены условным завершением (provisional closure), создавая такую поэтическую форму, подходящую, однако, для взаимодействия с окружающей средой, последующих переопределений и трансформаций. В поэмах, которых я разбираю, моменты условного завершения часто обретают собственное имя — «Canto», «Черновик», «Песнь» или «Буква». Посредством условного завершения текст определяет себя как ответ на постоянно меняющееся настоящее. Условное завершение складывается за счет действия петли обратной связи (feedback loop) в окружающей среде. По мере того, как поэма взаимодействует с культурным, социальным и историческим миром, форма условного завершения адаптируется к ней, и эти модификации, в свою очередь, производят новые структурные сцепления (structural coupling), посредством которого операции какой-либо системы находятся в плотном взаимодействии. Если вернуться к уже приведенной аналогии, стая птиц сцеплена с системами погодных фронтов и потоков ветра. Точно таким же образом, становящийся текст структурно сцеплен с жизнью автора, условиями создания и публикации текста, неожиданно произошедшими историческими событиями — иными словами, с широкой сетью разнообразных явлений. Такие тексты также отличаются итерацией, или употреблением отличительных, повторяемых и в то же время поддающихся вариации структур, а также рекурсией, в рамках которой элементы из одной структуры авторерефентным образом используются для того, чтобы создать следующие структуры. Посредством этих процессов и возникают эффекты становления: это те формальные, тематические и эстетические качества, которые поэт не мог предугадать и которые нельзя было предопределить с самого начала поэмы. Становящиеся поэмы, таким образом, удивляют посредством формы и в то же время фиксируют моменты удивления в мире.

Основные характеристики поэтики становления очевидны в тех трех примерах, с которых я начал. То, как Уитмен использует сброшюрованный том, будь то тетрадка, его составная часть или один «листок», функционирует в качестве режима условного завершения, создавая форму, в котором границы постоянно уточняются и расширяются в ответ на исторические события вроде гражданской войны. Практика Уитмена в своем основании итеративна и рекурсивна. Каждое издание «Листьев травы» повторяет себя для того, чтобы зарегистрировать изменения в мире. Тем же образом произведения Паунда демонстрируют принцип петли обратной связи. Как поэтическая практика, «Cantos» устанавливают сетевой интертекст, включающий исходные тексты, паратексты, типографику, речь и заметки на полях. Когда автор сталкивается с радикально незнакомым окружением пизанской тюрьмы, практика аппроприации текстов в поэме расширяется и модифицируется, вбирая речь охранников Паунда и тяготея к более автобиографическому регистру. Как в случае с Уитменом, эта итерация в «Cantos» преображает поле поэмы целиком, позволяя непредвиденным и в то же время логически мотивированным структурам разворачиваться. […]

Во многих поэмах, которые я рассматриваю, разрабатывая концептуальную модель поэтики становления, формальную адаптацию письма в реальном времени нельзя явно отделить от непредвиденных событий среды, поскольку само условное завершение поэмы оказывается новым событием в окружающей среде. Форма поэмы становится рамкой, багодаря которой событие, происходящее в окружающей среде, переживается как событие. Уитмен поставил перед собой задачу описать Америку; Паунд — отношение между искусством и экономикой; Макей — культурные сложности жизни в мире после диаспоры. Практика написания поэмы, таким образом, фокусирует восприятие поэта на мире и позволяет миру, в свою очередь, придать поэме форму. Как самоорганизующаяся система, поэма расширяет спектр употребляемых значений, производит переоценку изначальной эстетической программы, обеспечивает преемственность развития — изменением, как мы сможем увидеть на примере меняющегося понятия «демократии» Уитмена, расширяющегося смысла «шторма» Аммонса, саморефлексивного «Я говорю» Спар. [4] Становящаяся поэма, подобно понятию «абсолютно нового» произведения искусства из эссе Элиота, [5] ретроспективно преображает все, что ей предшествовало, при этом не отрекаясь от предыдущих элементов. И действительно, без осуществленных ранее поэтических ходов, более поздние были бы невозможны — подобно тому, как каждая отдельная птица является неотъемлемой частью целой стаи.

Скептик может возразить, что метаязык и задачи теории систем плохо применяются к поэзии — это ведет к чуждому литературе как объекту изучения приумножению сущностей. Я бы поспорил с этой точкой зрения. Дело в том, что большие поэмы постоянно отражают трансформации на протяжении какого-то времени, зачастую даже предвосхищая дискурс сложных адаптивных систем. Теория систем и большая поэма — может статься, родственные феномены, разделяющие семейное сходство в плане стоящих перед ними задач. Взглянем к примеру на то, как А.Р. Аммонс вплетает временное измерение в форму, задавая условное завершение уже в начале самообращенной и становящейся «Прошлогодней ленты» (Tape for the Turn of the Year). Вот первые строки текста:

6 дек.

сегодня я

решил написать

длинную

большую

поэму [6]

Изначальный поэтический ход Аммонса — то, что Тед Джиойя называет «ретроспективным методом» артистической практики, которые он противопоставляют «методу наметок» (blueprint method). Там, где архитекторы создают план-наметку будущего здания, импровизирующий музыкант зачастую «не способен предвосхитить то, что он будет играть». [7] Вместо этого «он может оглянуться назад на то, что только что сыграл, и таким образом каждая новая музыкальная фраза получит свою форму в зависимости от того, что было до нее». [8] Для Джиойя, оглядывающийся назад артист «может начать свое произведение абсолютно случайным жестом — смелым мазком на холсте, первой строчкой, музыкальным мотивом — и затем адаптировать более поздние ходы к исходному гамбиту». [9] В случае Аммонса таким «исходным гамбитом» становится условное завершение, которое явно обозначено уже в самом начале поэмы. На него Аммонс и отвечает во времени, создавая петлю обратной связи между поэмой и окружающей ее средой. Однако диапазон становления в «Ленте» ограничен с самого начала за счет материальных ограничений: поэма сочиняется на рулоне чековой ленты, заправленной в печатную машинку, — это и гарантирует, что текст будет иметь определенную заранее форму. И все же в процессе письма необходимо принимать формальные решения, и таким образом форма поэмы постоянно колеблется, как того требует случай — между короткими строками, отдельными словами и фразами, подстраивающейся расстановкой абзацев и анжамбеманом. Предустановленное ограничение ленты может выглядеть как план, но на деле ближе к инициирующему произвольному жесту.

Аммонс называет «потоком» («the stream») такое зависящее от обстоятельств взаимодействие между окружающей средой, опытом, артистической практикой и воображением, веря в то, что это превосходит «факты», «систематизации» или «любой берег»:

только на поток

можно положиться: встань

прямо вплотную к

разрыву между

чему-суждено-случиться и

что-случилось и

танцуй, как пузырек,

удерживаемый под водой

током воды

Погруженность говорящего в поток — основа эпистемологической ставки на то, на что «можно положиться», не в последнюю очередь потому, что само время, представленное как поток, существует и как активная сила, и как длительность. В самом деле, длительность как пространство между событиями, «разрыв между» ними и делает возможным творческий отклик, потому что поток создает танцующее движении пузырьков — «танец» здесь единственное слово для описываемой в пассаже артистической практики. Аммонс призывает и читателя обжить этот разрыв, откликнуться на него. Получающееся в итоге произведение, «танец», создается внешней силой, придающей ему форму. Даже если каждый следующий шаг — неизвестность, можно сопротивляться, сохраняя свою целостность, вопреки энергии потока. Мы можем сказать, что акцент на условном завершении в поэме и делает время видимым.

Предлагая становление в качестве аналитической модели отношения между «танцем» и «потоком» в большой поэме, мы включаемся и в более широкую критическую дискуссию о природе большой литературной формы. Современная большая поэма всегда рассматривалась как формальная несообразность. Как следствие, никого не удивляет, что большинство формальных теорий работают с более конвенциональными примерами, чаще всего с небольшими стихотворениями. Мы можем видеть это пренебрежение по отношению к большой поэме и предпочтение стихотворений в классических текстах представителей новой критики, структурализма, деконструкции и франкфуртской школы. [10] […]

Однако возможно, если мы начнем с большой поэмы, практика на пересечении формы и времени, удаленная от подразумеваемой способности лирики пересекать или превосходить время, это поможет трактовать в новом свете и другие литературные формы.

Становление предлагает альтернативу стандартным видениям модернистской автономии и в то же время отдает дань уважения радикальным формалистским инновациям последних двух столетий, а также «единичности» поэтической практики

Дискурс о форме связан и с проблемой автономии — одним из главенствующих нарративов модернистского литературоведения. Сложные адаптивные текстуальные системы свойственны не только модерности и модернизму. На деле, качества становления можно обнаружить и в древних литературных практиках, например, в еврейской литературной традиции мидраша. Тем не менее становление как термин особенно полезен для размышления о модернистской автономии искусства. Интеллектуальная традиция, идущая от Канта к Адорно, утверждает формальную самодостаточность произведения искусства, освобождая его от требований риторики, религии, педагогики и рынка. Тем не менее за эту автономию приходится платить, — в данном случае способностью искусства говорить о том, что находится за его пределами. Наиболее продуктивные описания автономии пытались примирить ее с политическим или социальным смыслом. Автономия, таким образом, представляет определенную дилемму: эстетические теории европейского Возрождения могли освободить искусство и предоставить его себе самому, однако, вследствие этого, оно стало неспособным выйти за собственные пределы — его независимость ослабила его коммуникабельность.

Дискурс автономии искусства уже давно стал идеологией, как показал Фредрик Джеймисон. В «Сингулярной модерности» Джеймисон утверждает, что описания модернистской автономии искусства возникли около Второй Мировой войны. Классические «представители модерности» (moderns) (термин самого Джеймисона) иначе трактовали свои произведения. Джеймисон цитирует Клемента Гринберга, обращаясь к его формалистической теории, чтобы показать образцовый пример идеологии автономии, основанной на саморефлексивном внимании к медиуму. [11] Этому теоретическому изложению Джеймисон противопоставляет свое, в его рамках предполагая, что модернистское письмо в меньшей степени отличается установлением автономии посредством саморефлексии и в большей — «переживанием чрезвычайно ситуации»: «шок существования в реальном мире шумного и хаотичного вечно дневного света больших городов». [12] Используя метаязык, напоминающий о теориях становления, Джеймисон утверждает, что высокий модернизм был порождением не воли к автономии, а возник благодаря адаптациям, которые были результатом формы, сцепленной со средой:

Не был ли сам кубизм попыткой противостоять такому опыту посредством приумножения осколков формы, на которые стал распадаться старый, привычный объект из мира повседневности? И не является ли каждая строка «Улисса» свидетельством постоянно меняющейся эмпирической реальности, которую многочисленные формы, изобретенные Джойсом (от параллелей с «Одиссей» до структурных форм отдельных глав и предложений), не способны освоить? То, что я хочу опрометчиво здесь заявить, — это то, что для представителей модерности подобная форма не предзадана. Она производится опытно, за счет взаимодействия, приводя к формациям, возникновение которых ни за что нельзя было предсказать (и чья незавершенная и бесконечная множественность наглядно видна в случае множества «высоких модернизмов»). [13]

Сосредоточившись на «опрометчивом» заявлении Джеймисона, дальше я прослежу, как поэтическая практика возникает из таких опытных столкновений. Рассмотрение большой поэмы как сложной, адаптивной системы существенно дополнит основную идею Джеймисона, предложив более точное описание литературной формы в ее опытном взаимодействии с непредсказуемым миром.

Иными словами, становление предлагает альтернативу стандартным видениям модернистской автономии и в то же время отдает дань уважения радикальным формалистским инновациям последних двух столетий, а также «единичности» (singularity), если воспользоваться термином Дерика Аттриджа, поэтической практики. Вместо автономности и взгляда на «медиум» как на «содержание» (content) или отрицания этого взгляда, становление предлагает условное завершение, структурное сцепление и взаимодействий со средой — отчетливую открытость формы, которая возникает из адаптивных свойств произведения.[…]

I. Эта странная большая форма

Больших поэм не существует. По крайней мере, так утверждает Эдгар Аллан По в своем эссе 1850-го г. «Поэтический принцип» — рассуждении, которое целиком посвящено отношению человеческого восприятия к длительности. Для того, чтобы текст считался стихотворным, согласно По, он должен «возбуждать» (excite) и «возвышать душу». При этом «любые возбуждения, по физической (sic) необходимости, временны». [14] Превосходя краткий миг восприятия, большая форма не может достичь статуса поэзии. Поскольку По в первое очередь заинтересован в способности поэзии «возвышать душу», его критика большой формы неявно становится критикой того, как поэзия разворачивается во времени. В большой поэме слишком много формы. Мы не способны до конца воспринять ее и потому не можем пережить этот опыт; наше эмоциональное внимание оказывается перегружено. Указания на то, что чувство формы зависит от наших перцептивных способностей, привязанных к пространству и времени, можно найти уже у Аристотеля, который сходным образом утверждал, что большие размеры сложно воспринять как прекрасное. Если большая поэма и обладает формальной организацией, она недоступна нам на уровне эстетического наслаждения. Пожалуй, По следовало бы быть более точным в формулировке: большая поэма словно бы не существует…по крайней мере, для нас.[…]

Современный критик Конт (Conte) предлагает «систематическую типологию постмодернистских поэтических форм», [15] которая мотивирована двояко. Во-первых, налицо стремление поддержать значимые инновации послевоенной поэзии, во-вторых — желание продемонстрировать эволюцию, произошедшую на уровне формы. Как объясняет сам Конт, постмодернизм «придал во второй половине двадцатого века форме поэзии отличительный стиль», проявляющий себя в практике «серийности» и «процедурном» характере. В «серийности» поэтическое единство замещается множественностью и различием, обнаруживая «прерывистый и зачастую алеаторный характер». Поэты серийной формы, такие как Роберт Крили, Джордж Оппен, Джек Спайсер, «[выявляют] “протеистический” и “неокончательный” порядок, включающий случайные происшествия, но не ведущий к потере формы». Серийность поэтической формы дополняется ее процедурным характером, заставляющим поэта следовать «определенным произвольным ограничениям». Такая поэтика процедуры включает множество примеров, от адаптации Джоном Эшбери традиционных форм, вроде секстин, до сложных, даже герметичных производительных процессов, практикуемых Джоном Кейджем.

Если в определении поэтической практики Конт делает ставку на выразительные элементы случайности, его формальная интуиция относительно большой поэмы состоит в том, что такая поэма представляет саму хаотичную и лишенную центра реальность, «неопределенность и прерывистость, которую ученые открывают в субатомном мире». Если принять во внимание этот акцент на эпистемической неопределенности, серийная форма, согласно теории Конта, не обнаруживает «зачина, кульминации или конца — именно потому, что в них не может быть развития…». Знание, производимое поэмой, в лучшем случае — разрозненное, дискретное, предлагающее лишь метонимические соположения и алеаторную прерывность. Форма большой поэмы, в этом случае, оказывается лишь драматизацией ее бесформенности. […]

Если мы признаем, что большие поэмы функционируют как адаптивные системы, позволяя нам выстраивать курс в длящемся времени, принцип становления позволяет понять, как поэты используют серийные структуры и процедуры — наподобие итерации и рекурсии — для создания формальных конструкций, отвечающих на случайные происшествия

Описываемые Контом поэтические практики однако не учитывают становление, возникающее в самом поэтическом процессе. Будучи далекой от того, чтобы реагировать на постмодернистский мир случая и неопределенности, поэтика становления позволяет помыслить поэму как форму производства знания (пусть и ограниченного) о мире. На метаязыке теоретиков неокибернетики Брюса Кларка и Марка Хансена «хаотично сложная» реальность мира становится «управляемо сложной» (manageably complex) за счет процессов означивания. [16] Если мы признаем, что большие поэмы функционируют как адаптивные системы, позволяя нам выстраивать курс в длящемся времени, принцип становления позволяет понять, как поэты используют серийные структуры и процедуры — наподобие итерации и рекурсии — для создания формальных конструкций, отвечающих на случайные происшествия. В то же время, становление может прояснить, как поэты используют подобные формальные стратегии, чтобы опознать и зафиксировать случайность настоящего. Формальное изменение тогда оказывается и ответом на изменения в окружающей среде, и механизмом для его осознания. […]

Подобная интерпретация предвосхищает данное Дю Плесси определение больших поэм как «расползающихся, крадущихся, поднимающихся». [17] Эта критика, таким образом, размышляет над тем, как именно поэмы развивают способность к трансформации и изменению. Серийная форма — одна из попыток приблизиться к пористому образованию. По моему мнению, условное завершение и качества становления существуют скорее по принципу петли обратной связи, позволяя поэме приспосабливаться к среде, описывая ее.

Наравне с этим, понятие становления позволяет перемещаться из одного условно определяемого литературного «периода» в другой. В отличие от других трактовок я пытаюсь предложить не единое определение литературной эпохи, но скорее увидеть, как отдельные поэмы реконфигурируют ключевые понятия собственного периода, будь то романтический органицизм Уитмена, машинная эстетика Паунда или цифровое воображаемое Спар, обживающее мир «после 11 сентября». Когда я говорю об «окружении» поэмы, я подразумеваю материальные, эстетические и интеллектуальные напряжения литературного периода. В то же время, становление, не привязывая нас к определенному периоду, позволяет сравнивать различные модели письма в реальном времени, идет ли речь о США в 1850-е г. или Италии в 1940-е. Как в случае «потока» Аммонса, динамическое взаимодействие между поэмой, поэтом и окружающей средой не схватывается ни понятием жанра, ни в терминах постмодернистской формы. Необходима альтернативная модель.

II. Форма в теории систем

Теория систем, как и большая поэма, касается проблем окружающей среды, времени и порядка. Под «теорией систем» я понимаю обширную традицию мысли, объединящую (нео)кибернетику, изучение сложных систем, информатику, инженерные и нейронауки, социологию, культурологию и т.д. Обратившись к описанию формы в теории систем, впоследствии я попробую применить ее концепты к поэтике становления […]

Я начну с кибернетики, интеллектуального движения 1950-х и 1960-х, чье название происходит от греческого xubernetes, «рулевой». Согласно Норберту Винеру, одному из ее ведущих теоретиков, термин был призван описать «теорию коммуникации как для машин, так и для живых организмов». [18] Пытаясь объединить несколько дисциплинарных полей, проводимые в послевоенные годы конференции, посвященные кибернетике, [19] сводили вместе математиков, информатиков, инженеров и биологов в расчете на разработку общей теории. Призыв Винера включить «машину» как пространство контроля и коммуникации лежал в основании кибернетического движения, возникшего на волне технологических достижений Второй мировой войны, во время которой проблемы искусственного интеллекта, адаптивности и автономии стали по-новому насущны. В то же время кибернетика пыталась снять оппозицию органического/неорганического, как то предполагает термин «киборг», образованный от словосочетания «кибернетический организм».

Н. Кетрин Хейлз разделяет кибернетику на три фазы концептуального развития. В первую акцент ставился на гомеостазисе или «саморегулирующейся стабильности посредством коррекции кибернетической обратной связи». Понятие равновесия в сложной системе имеет, конечно, и более ранних предшественников. Никлас Луман утверждает, что уже в XVII веке понятие равновесия внутри системы «принималось как нечто само собой разумеющееся и использовалось в качестве идеи в “балансе торговли”…[и] к концу века также мотивировало идею международного, в особенности европейского, баланса власти между державами». [20] Невидимая рука рынка Адама Смита вписывается в ту же традицию, в рамках которой отдельные агенты кумулятивно создают значимые паттерны цельной экономической системы без централизованного управления. Фокус на «саморегулятивной стабильности» в кибернетике привел к возникновению других важных понятий, в особенности петли обратной связи (feedback loop), в рамках которой ввод (input) данных в систему становится одним из ее выводов (output), предопределяя ее последующее поведение. На этой стадии развития кибернетического дискурса, петля обратной связи использовалась, чтобы поддерживать стазис в рамках системы — понятие, иллюстрируемое термостатом, электрическим прибором, который при получении «ввода меняет свое состояние…ищет новую конфигурацию переменных, которая вернет его в начальное состояние». Термостат — классический пример гомеостаза: он собирает информацию из окружающей среды с тем, чтоб ее регулировать.

Будучи довольно простой, гомеостатическая модель открывает путь более сложным петлям обратной связи. Винер описывал обратную петлю на языке инженерии: «Когда мы хотим, чтобы движение развивалось по определенному паттерну, разница между этим паттерном и осуществляемым в реальности движением используется как новый ввод, чтобы заставить регулируемую часть двигаться так, чтобы ее движение как можно точнее совпадало с паттерном». [21] Петля обратной связи — корректировочный механизм машины, операции которого осуществляются в непредсказуемом движении — и заставляют это движение отклоняться от задуманного паттерна. Эти отклонения в дальнейшем усложняются в приспособлениях, сцепленных со средой. Перечисляя промышленные, военные и информационные технологии в качестве примеров, Винер утверждает, что «многие автоматические машины сегодняшнего дня сцеплены с окружающим миром и чтобы получать данные, и чтобы осуществлять действия». [22] Форма системы для ранних кибернетиков была тем самым неотделима от отношений между ее функциями, ее способностью взаимодействовать со средой и ее пользователями-людьми.

Вернемся наконец к поэтике: понятие гомеостатической формы может подсказать способ переосмыслить конвенциональные «закрытые» формы, вроде сонета. В качестве механизма сочинения строгие правила сонета регулировали и стабилизировали поэтическую практику на протяжении столетий. Новые темы, способы говорения или случаи сочинения снова усваиваются структурным гомеостазом сонета. Даже во многих случаях инновации или намеренного слома правил — например, в развитии шекспировского сонета или современного экспериментального, мультижанрового сонета Бернадетт Майер — существование сонетной формы служит как невидимый механизм регуляции, способный замерять отклонение от нормы. Иными словами, чтобы сонет существовал как таковой, он должен осуществлять регулятивную функцию. Это не значит, что этим отрицается эволюция закрытых или конвенциональных форм во времени. Это значит, что само определение формы как закрытой аналогично стабилизирующей функции гомеостата. Этот простой принцип саморегуляции был усложнен во второй фазе кибернетики, отмеченной понятием аутопойезиса. […] С появлением аутопойезиса, понятия кибернетики и сложных систем становятся особенно подвижными. Форма, в рамках теории аутопойезиса, внутренне адаптивна и самовоспроизводится, завися от окружающей среды, которую она проявляет в собственных процессах. Эти процессы, в свою очередь, позволяют системе наблюдать или взаимодействовать с миром.[…]

Теория систем предлагает нам альтернативу способам мыслить отношения между формой и содержанием, пойезисом и историей, творчеством и изменением

Хотя понятие аутопойезиса усложнило то, как в теории систем стали рассматриваться саморефлексивность и взаимодействие со средой, само это понятие имеет ограниченное применение. Как утверждает Луман, система или аутопойетична, или нет — частично аутопойетической системы не существует. В ранней фазе формирования аутопойезис подобен прыжку, дифференциалу между живым и неживым организмом. [23] Однако понятие аутопойезиса само не оставалось статичным. Более позднее развитие теории переместило фокус с аутопоейтического завершения на более гибкий процесс «разыгрывания» (enaction), «активное взаимодействие организма со средой». […]

Разыгрываемое познание возникает по мере того, как система преображается взаимодействием со средой. В то же время, система уже должна обладать определенными свойствами, чтобы сделать возможным такое взаимодействие. Простая иллюстрация разыгрывания — это то, что когнитивисты называют нейропластичностью, способностью мозга адаптироваться в ответ на вводные данные окружающей среды. Представьте себе ребенка, который, в силу врожденного повреждения нейронов или травмы, не может схватиться за мелкий объект. Посредством достаточной стимуляции и взаимодействия новые нейронные пути будут активированы, позволяя ребенку вновь обрести эту функцию. [24] Скоро он сможет писать карандашом — способность, открывающая новые области лингвистической и когнитивной компетентности. Без стимуляции окружающей среды эти нейронные пути не разовьются, и функции могут дальше атрофироваться. Сцепляя когнитивное и материальное, взаимодействие организма со средой становится возможно благодаря формальной организации этого процесса, даже если это создает новые, еще не существующие образования, которые, в свою очередь, создаздут новые модусы взаимодействия со средой. Аутопойезис подразумевает существование динамической системы, которая структурно сцеплена со средой, а разыгрывание демонстрирует, как организм и его окружение взаимодействуют в адаптивной петле обратной связи. […]

Сдвиг от простых формальных операций к сложной системе приводит нас к третьей фазе кибернетики, по Хейлз. Становление синтезирует многие понятия, которые мы уже рассмотрели, включая петли обратной связи, структурное сцепление и разыгрывание. Хейлз предлагает следующее определение:

«Становление»…отсылает к свойствам, которые не содержатся в отдельных частях системы. Скорее, эти свойства возникают из взаимодействия компонентов. Свойства становления, таким образом, возникают на уровне системы, а не на локальном уровне ее частей. Более того, становление обычно нельзя предсказать, поскольку сложные петли обратной связи, развивающиеся между частями, не подвержены легкому разрешению. [25] […]

Взаимодействующее становлене — это то, что позволяет нашей знакомой стае птиц отвечать на изменяющийся мир. Вводные данные из окружающей среды — ветер, угрозы, жертвы, даже смена сезонов, побуждающая птиц мигрировать стаями — все это очень важно для производства паттернов становления, наблюдаемых на уровне стаи как целого. Тем не менее внутренняя сетевая структура операций стаи так же важна для ее формы. Поэтика стаи словно бы возникает на пересечении внешних и внутренних изменений, в которых локальные действия, глобальные паттерны и непредсказуемые реалии сходятся. Форма стаи птиц заставляет иначе понимать и окружающую среду.

Благодаря этому образу системно-теоретической модели формы прослеживается от относительной стабильности гомеостата до непредсказуемой динамики сложных, адаптивных и становящихся систем. Остается другой вопрос: как, вне теоретических моделей, описывающих сотообразных роботов или символическое исчисление, производятся эти сложные системы? Или, возвращаясь к литературе, как производятся подобные поэтические системы?

Один из способов создания комплексной системы — посредством процессов итерации и рекурсии. Для Хомского рекурсия — это то, что позволяет языку с конечным набором элементов генерировать бесконечное количество потенциальных предложений. [26] Другой лингвист, Фред Карлсон, предполагает, что рекурсия и итерация — «родственные понятия»: «Их основная общая черта — структурное повторение: ‘придерживайтесь возникающих случаев этой структуры или остановитесь’. Их главное отличие — в том, что рекурсия увеличивает включенную глубину, в то время как итерация дает плоские структуры выхода, не увеличивающие глубину». [27] […] Об итеративных элементах можно думать как о формальном залоге непрерывности, в то время как рекурсивные элементы создают формальные условия для изменения, адаптации, модификации и эволюции. […]

Если мы бы могли структурно сцепить эту сложную сетевую структуру с изменяющейся средой, результатом была бы интерактивная становящаяся поэма, литературный эквивалент стаи птиц. Подобная поэма исполняла бы значительную культурную работу в собственных формальных процессах, производя «поле означивания», которое меняется со временем и в то же время прослеживает реальные отношения во времени, поэтическую память настоящего, воспроизводимую по прошлым операциям системы. Теория систем предлагает нам альтернативу способам мыслить отношения между формой и содержанием, пойезисом и историей, творчеством и изменением.

III. Эстетика систем и искусство становления большой поэмы

В то время, как теория систем не проявляет интереса к большой поэме, понятия становления, сложности и взаимодействия со средой направляли литературоведческую мысль с начала зарождения кибернетики. Уже в 1949-м Мюриэл Рюкхайзер наметила возможные направления развития литературоведения на основе кибернетики. Она утверждала, что такие понятия, как обратная связь, информация и системное изменение в отношении поэзии обладают непосредственными и далеко идущими следствиями: «Как представить информацию и чем могла бы быть обратная связь в поэзии? Можно ли найти эмоциональные эквиваленты для этих отношений? Насколько базовые постулаты информатики приложимы к искусству?». [28] Брошенный Рюкхайзер вызов не был принят литературоведами-современниками, среди которых подавляющее большинство ориентировалось на новокритическое определение формы. Несколько десятилетий спустя, Джек Бернэм в своем эссе «Эстетика систем», вышедшем в журнале “ArtForum”, предложил манифест искусства в будущую эпоху техно-информационной культуры. «В автоматизированном государстве власть осуществляется не посредством контроля привычных нам систем обращения с капиталом, но отправляется в области контроля информации». [29] В этом заявлении слышны отголоски винеровского «контроля и коммуникации» в кибернетике. В результате появления нового вида власти, утверждает Бернэм, мы сейчас «находимся в состоянии перехода от

Предложить теорию искусства как сложной системы было суждено более позднему теоретику. Социолог Никлас Луман приложил теорию систем ко многим феноменам, среди которых — наука, экономика и право. Его книга «Искусство как социальная система», вышедшая в 1995 г., начинается с различения между коммуникативными системами, вроде языка, и перцептивными системами, вроде человеческих чувств. Согласно Луману, искусство делает чувственное доступным для сообщения — иначе говоря, заимствует наш соматический, телесный опыт и превращает его в средство коммуникации. [32] Отталкиваясь от этой изначальной посылки, Луман предполагает, что искусство создает собственную систему различий — в смысле Спенсера Браун — создавая пространство формальных открытий, требующее дальнейшей разработки и исследования. Применительно к отдельному произведению Луман утверждает, что «становление произведения вызывает удивление и утверждает вариативность как норму, ибо существует множество способов, в рамках которых произведение может принять форму, и будучи наблюдаемо медленно, произведение зовет увидеть свои альтернативные варианты и экспериментировать с вариациями формы». [33] Произведение искусства актуализует одну возможность из множества имманентных, предлагая, таким образом, только рамку для экспериментального чтения. Переходя от отдельных произведений на уровень более широких обобщений, Луман утверждает, что художественная практика как целое и есть последовательность реализованных возможностей и адаптаций к ним: «[каждая] формальная детерминация действует одновременно и как фактор раздражения, очерчивая пространство для последующих решений» в рамках целого поля искусства. [34] Различия или границы, проводимые данным произведением, создает пространство новых возможностей, которое провоцирует появление других возможных работ. История искусства — тем самым, история эволюции и адаптации системы, создающей условия для будущих операций посредством текущих процессов.

Можно сказать, что система искусства импровизирует. Так утверждает Эдгар Ландграф, чей подход к понятию импровизации рифмуется с моей интерпретацией большой поэмы как сложной адаптивной системы. Главный тезис Ландграфа — в том, что импровизация, далекая от того, чтобы быть чистым изобретением, — есть результат художественной системы, которая предлагает возможности для создания нового феномена в собственных пределах. «Импровизация это не отсутствие правил и структур и не пришествие полной Инаковости; скорее она может быть понята как самоорганизующийся процесс, основанный на определенных ограничениях и инсценирует их, которые и вдохновляют создание чего-то нового и изобретательного». [35] Без подобной самоорганизации, творческий импульс импровизированного представления был бы не виден или сводился бы к «шуму». Только внутри интерпретативной рамки или поля означивания, созданных системой, новое действие становится значимым.

Далее в своей работе Ландграф явно соединяет становление с импровизацией:

Я предполагаю, что импровизация — это итеративный и рекурсивный осуществляемый процесс, в котором динамические структуры возникают из обработки и переобработки событий. В неокибернетике и современной теории систем термин «становление» описывает создание чего-то качественно нового, что нельзя было ни предсказать, ни запланировать. Для динамических систем подобное пришествие нового происходит не «извне», но скорее является итогом самого рекурсивного процесса, чьи ошибки, интерференции и разрывы ведут к перестройкам, которые достигают (или не достигают) определенной степени стабильности (завершения), что может стать основанием для следующей операции (а может не стать). [36]

Хотя Ландграф здесь предлагает убедительное описание того, как новое возникает за счет итеративных и рекурсивных процессов, я хочу дополнить его утверждение о том, что новое не возникает «извне». Несомненно, «ошибки, интерференции и разрывы» могут возникнуть в художественной практике — представьте себе неправильно написанное слово, которое подсказывает следующую строку, или понижение ноты в джазовой импровизации, которое приводит к новой интерпретации мелодии, лежащей в основе. Тем не менее разрывы — это не только результат работы герметично отграниченной системы. Они могут возникать и из пертурбаций окружающей среды — как неожиданные вводные данные, которые мы наблюдали в модели взаимодействующего становления. Новый элемент произведения не просто вставлен в поэму из внешнего мира, как в случае поэмы, вбирающей свое историческое время. Он — итог вовлечения и обработки внешнего во внутренней форме. Неожиданные столкновения с событиями извне могут породить изобретения внутри самой поэмы, по мере того, как она творчески адаптируется к событиям окружающей среды. О таком тексте ошибочно говорить как о «закрытой» или «открытой» поэме. Скорее «становящийся» текст существует в точке, где художественная завершенность взаимодействует с осуществляющимся в данный момент и восприимчива к изменяющейся ситуации. [37]

В этом плане подвижная внешняя реальность становится конститутивным фактором внутренних процессов становления композиции. Такая интерактивность — важнейшее открытие теории и эстетики систем, позволяющее вернуться к вопросу, с которого мы начали: как тексты вроде «Листьев травы», «Cantos» и «Песен Андумбулу» адаптируются к изменениям в окружающей среде? Опираясь на очерченные теоретические модели, можно наконец предложить исчерпывающее описание поэтики становления. Попробуем рассмотреть ее работу на паре текстов, в которых можно увидеть стратегии, формы и эффекты становления — «Прошлогодней ленте» Аммонса и «Моей жизни» Лин Хеджинян.

Мы можем рассматривать форму как процесс взаимодействия текста с социальной, культурной, исторической и автобиографической окружающей средой, который сам текст и делает возможным, задавая направление и форму вниманию автора

«Прошлогодняя лента» Аммонса дает примеры простых и одновременно взаимодействующих форм становления поэтического текста как и закрытого, и открытого к своей среде. Изначально акт условного завершения в тексте достигается несколькими локальным операциями: вставить рулон с чеком в машинку, и каждый день набирать «большую тонкую поэму», пока рулон не заполнится. Рулон с чеком материализует «различие» Спенсера Брауна — в случае Аммонса обозначенное как рулоном в качестве физического пространства письма, так и поэтическими операциями, которые он обусловливает — пространство, созданное рулоном, оказывается условием воображения. Его создания, в свою очередь, ограничены определенными ходами: писать каждый день, писать короткими строками или анжамбеманом (чего требует физическое пространство страницы) и писать до тех пор, пока чек не заполнится. Вследствие этих простых ограничений стихотворение по необходимости окажется становящимся в простом смысле слова, создавая непредсказуемую форму посредством исходных операций.

«Прошлогодняя лента», последовательно обусловливаемая своей окружащей средой, иллюстрирует работу взаимодействующего становления посредством обратной петли: Аммонс работает в относительно заданных рамках, фиксируя письменно историю одного месяца и формально ограничивая себя материальностью рулона с чеком. «Моя жизнь» Лин Хеджинян представляет более амбициозный пример подобной практики письма и разворачивает становление в более длительном временном промежутке, учреждая, как определяет автор, феномен письма «в помощь памяти». [38] Автобиографическое произведение, написанное методом «нового предложения», предложенного Языковой школой, [39] «Моя жизнь» дробится на отдельные разделы со стихами в прозе, и каждый из разделов озаглавлен фрагментом предложения. Эти разделы соответствуют годам жизни Хеджинян, позволяя произведению развиваться с ее возрастом: впервые опубликованный в 1980, когда Хеджинян было 37, текст изначально состоял из 37 разделов. Более поздние издания увеличили текст до 45 разделов, тогда как второй текст, «Моя жизнь в девяностые» расширил изначальный проект. Намеренно отсылая к «Тристраму Шенди» Стерна, где драматизировано несовпадение времени человеческой жизни и письменной активности, говорящий субъект у Хеджинян саморефлексивно обращается к читателю: «Пожалуйста, обратите внимание, что в моей попытке сделать предложения более точными, в попытке придать им большую настойчивость и стремительность, по мере того, как они пишутся, я следую за изменениями, пытаясь опередить изменения, которые преследует меня». [40] Дни и годы не соответствуют в точности страницам. Поэма Хеджинян вовлечена в системный процесс изменения, аналогичный, хотя и не идентичный изменению биологического и феноменологического существования автора. Поэма структурно сцеплена с жизнью автора и не могла бы существовать вне процесса его старения: и в то же время поэма становится отличной от мира текстовой системой, создающей память вопреки ходу времени.

Преследование изменения и преследование изменением оказывается становлением благодаря комбинации итеративных и рекурсивных формальных компонентов в тексте. Каждый раздел, как формальная единица, отведенная освоению автобиографического времени (год) посредством языка, придает тексту итеративную форму, подобную единицам времени, вроде часа или дня. Один из употребляемых Хеджинян тропов для описания этой итерации — вообразить день как повторяющуюся сингулярность: «всегда был только один день, вот этот, отходящий с тьмой и возвращающийся со светом, вечно накапливающий опыт» (ML 116). Сходным образом прозаические единицы текста повторяются подобно календарным годам, в качестве итеративного пространства возможности быть заполненными языком, — в свою очередь, собирая и сшивая фрагменты опыта писателя. Этот сборник/накопление «опыта» создается за счет рекурсивного формального элемента, фрагментов предложений, которые впервые появляются в качестве заголовков отдельных разделов и затем то и дело неожиданно повторяются в тексте. Рекурсивные фразы задают становление значимых линий в жизни Хеджинян, по мере того, как смысл каждой фразы слегка модифицируется и расширяется с каждым возникновением. Посредством этих повторных появлений и перемены контекста, рекурсивные строки позволяют поэме отражать описанный опыт, репрезентировать собственные репрезентации. Итогом оказывается языковой эквивалент накопительного процесса старения, где каждый «стихогод» добавляет новое к переживанию уже прожитых лет, тоже созданному стихогодами. Иными словами, фрагмент предложения и форма стихов в прозе создают пространства возможности, осваиваемые и рассматриваемые через события истории и окружающей среды за данный год. Изменения преследуют нас и преследуемы нами […]

Текст Хеджинян позволяет нам вернуться к проблеме формы в литературоведении. Вычитывая в поэтическом тексте порождающие принципы, его системные отношения и эффекты становления, мы можем рассматривать форму как процесс взаимодействия текста с социальной, культурной, исторической и автобиографической окружающей средой, который сам текст и делает возможным, задавая направление и форму вниманию автора. «Форма» в «Моей жизни» существует на нескольких взаимосвязанных системных уровнях — переходя от первого порядка итеративных блоков стихов в прозе и рекурсивных фрагментов предложений, до структур второго порядка. Формальные процессы, разыгрываемые во времени, становятся условием становящихся формальных эффектов. Критическая практика чтения текстов через становление одновременно обращает внимание на эти множественные системные функции, по мере того, как поэма разыгрвает свою форму структурно сцепляясь с конкретными, но неожиданными историческими ситуациями. Иными словами, форма становящейся поэмы — сама по себе образец критической герменевтики, попытка интерпретировать историю на ходу. [41]

IV. План и масштаб

В каждом конкретном случае становления я выделяю способ, которым поэтический текст создает непредсказуемые эффекты посредством формальных решений и воображаемых проекций изменений в окружающей среде, одновременно отвечая на них и, значит, интерпретируя их. Через прочтение такого становления, культурная и эстетическая работа большой поэмы становится понятнее. Поэмы оказываются динамическими герменевтическими системами, способными не только производить значение внутри себя, но вписывать его в то окружение, которое они и заставляют возникнуть. Последнее отличает мой подход от традиционных моделей историзирующего или контекстуализирующего чтения. В предлагаемой рамке поэма как сложная система играет важнейшую роль в создании собственной окружающей среды, преобразуя «хаотическую сложность» мира в «управляемо сложную». Подобно тому, как мир муравьев отличается от мира соек в силу разности операций в этих системах, так и мир каждой поэмы, во многих отношениях конституируется ее эволюционирующей формой и процессами становления. […] Как то определяет МакХейл, «литературная историография [формалистского толка], с ее зигзагообразным прогрессом, скачками и отскакиваниями, дает очень неупорядоченную картину литературного феномена» (ODW xi). Литературная же история становящихся форм будет выглядеть еще более неупорядоченной. […]

В заключение я предлагаю рассматривать становление как потенциальный ресурс для того, чтобы вообразить по-новому современную цифровую культуру и ее поэтических голосов. Во многих отношениях наша современная экология цифрового письма даже позволяет навести более четкий фокус и на поэзию становления прошлых веков. Можно двигаться и в противоположном направлении, исследуя поэмы и стихи из прошлого, чтобы лучше понять цифровое настоящее. Чтобы очертить эту двойную медиацию, я укажу только на несколько способов того, как современные технологии задействуют цифровую среду — на примере творчества Кеннета Голдсмита. В противоположность «нетворческому письму» Голдсмита, поэтика становления сохраняют некоторое пространство для творчества и «памяти» системы в среде цифровых потоков информации. Такое требование озвучивает и текст Дж.Спар «Эта связь между всеми, у кого есть легкие». Написанная после 11 сентября, эта поэма Спар исследует точки схождения медиа-опосредования, текстуальности, глобальных информационных сетей и поэтического письма. Работая с потоком цифровых новостных медиа посредством итеративной и рекурсивной формы, Спар создает поэтическое «подключение», которое преобразует подключенность цифрового мира и сочетает элементы большой поэмы с элементами лирики. В отличие от концептуалистских процедур механизмы произведения Спар можно рассматривать как развитие поэтики ограниченного становления Аммонса в «Ленте»: письменная машинка и рулон чека заменяются на ноутбук и ленту новостей. Спар пишет сквозь время таким образом, что пространство текста становится подстраивающимся исследованием, все время вступающим в контакт с удивительным и иногда ужасающим миром.

Большие поэмы с их авантюрным духом, эстетической энергией приспособления и удивления, окажутся ресурсом, который поможет вообразить новые способы существования в становящемся мире. Помогая нам, они могут также показать, что, в сущности, в становлении нет и ничего нового

Взятые все вместе, эти примеры демонстрируют достаточную гибкость теоретико-системного подхода в его применении к анализу поэзии. Перспективы для распространения этого подхода на другие текстовые практики интригуют. Можно было бы сосредоточиться на признаках становления в ранних образцах больших поэм, вроде «Кентерберийских рассказов» или в примерах устной традиции. С другой стороны, можно обнаружить итерацию, рекурсию и петли обратной связи и в лирических циклах — начиная с написанных от руки стихотворений Эмили Дикинсон и заканчивая ранними венками сонетов. За пределами поэзии структурное сцепление и взаимодействие со средой обнаруживается в серийном романе XVIII века или, еще раньше и еще более явно, в автореференциальности второго тома «Дон Кихота». [42] Иными словами, сложные адаптивные текстовые системы обнаруживают значительно более длительную историю, чем то может показать одно исследование; я только могу указать на эти манящие перспективы дальнейшего анализа. […]

Стремительная экспансия цифровых технологий — всего лишь миг в череде непредсказуемых событий, которые мы называем человеческой историей. Становящиеся медиакоммуникации наполнили наши жизни новыми отношениями, неожиданными эмоциями и непредвиденными обстоятельствами. Как Уитмен во время Гражданской войны или Макей после урагана «Катрина», мы постоянно вынуждены переключать наше внимание и перетолковывать собственное прошлое. Сопровождающие это социальное и культурное изменение научные проекты, от нейронауки до генетики, предполагают, что случайность и становление могут быть тесно вплетены в материю самой реальности, оказываясь свойством нашего самого личного и ценного опыта, включая самоопределение, способность к развитию и адаптации к новому или даже просто его распознания. По этим причинам, я надеюсь, что исследование становления как поэтической практики окажется некоторым приобретением для этих новых моделей понимания и испытания реальности. Может статься, большие поэмы с их авантюрным духом, эстетической энергией приспособления и удивления, окажутся ресурсом, который поможет вообразить новые способы существования в становящемся мире. Помогая нам, они могут также показать, что, в сущности, в становлении нет и ничего нового.

Примечания

[1] Оригинальное понятие «emergence» мы переводим как «становление», хотя это не совсем точный аналог для подразумеваемого возникновения нового, непредсказуемого результата из слаженной, но незапланированной работы нескольких частей сложноустроенного целого.

[2] Holland J. Emergence: From Chaos to Order. Reading, MA: Perseus, 1998. P.2. См. также Johnson St. Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software. New York: Scribner, 2001. Здесь и далее прим. авт.

[3] Holland J. Op.cit. p.2. Больше о «сложных адаптивных системах» см. в John H.Miller, Scott E.Page. Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life. Princeton: Princeton University Press, 2007.

[4] Прочтение поэмы как самоорганизующейся системы — не ново. Эту традицию можно возвести к введенному Кольриджем понятию «органической формы». Другие исследователи показали, что самоорганизация может происходить разными способами. См. например, как Маргарет Холли утверждает, что строфа в стихах Марианны Мур производит «напряжение, которое абсолютно органическое или механическое сочленение элементов не может создать». Holley M. The Model Stanza: The Organic Origin of Moore’s Syllabic Verse // Twentieth Century Literature. 1984. Т. 30. № ⅔. P. 181–191. Я благодарен анонимному читателю за то, что он отослал меня к статье Холли.

[5] Eliot T.S. Tradition and the Individual Talent. // Eliot T.S. Sacred Wood. London: Methuen, 1920. P.50.

[6] Ammons A.R. Tape for the Turn of the Year. New York: Norton, 1993. P.1. После цитируется как TTY.

[7] Gioia T. The Imperfect Art: Reflections on Jazz and Modern Culture. New York: Oxford University Press, 1990. P.61. Вводимое Джиойя различение между «ретроспективным методом» и «методом наметок» также возникает в работе Эдгара Ландграфа об импровизации (см. далее).

[8] Ibid. P.60-61.

[9] Ibid. P.60.

[10] Новокритический подход к лирике представлен в книге: Brooks C. The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. Orlando: Mariner Books, 1956; структуралистский — в Jakobson R., Lévi-Strauss C. “Les Chats” de Charles Baudelaire // L’Homme. 1962. Т. 2. № 1. P. 5–21; деконструктивистский — в Man P. de. The Rhetoric of Romanticism. New York: Columbia University Press, 1984; подход франкфуртской школы — в Adorno T.W. Cultural Criticism and Society // Prisms. : MIT Press, 1983. P.17-34.

[11] Jameson F. A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present. New York : London: Verso, 2013. P.169-72. Позиция Климента Гринберга в программном виде обрисована в статье «Авангард и китч» (1939), перепечатанной в Greenberg C. Avant-Garde and Kitsch // Art and Culture: Critical Essays. Boston: Beacon 1965. P.3-21.

[12] Jameson F. Op.cit. P.207.

[13] Ibid.

[14] Poe E. The Poetic Principle // Selected Poetry and Prose of Edgar Allan Poe / ed. T.O. Mabbott. New York: Modern Library, 1951. P.383.

[15] Conte J.M. Unending Design: The Forms of Postmodern Poetry. Ithaca: Cornell University Press, 1991. P.1. Дальше цитируется как UD в скобках.

[16] Clarke B., Hansen M. Introduction: Neocybernetic Emergence // Emergence and Embodiment: New Essays on Second-Order Systems Theory / eds. B. Clarke, M.B.N. Hansen. Durham: Duke University Press Books, 2009. P. 11.

[17] См. Некоторые приложения теории становления и теории сложности в Wolfram S. A New Kind of Science. Champaign, IL: Wolfram Media, 2002, и Morowitz H.J. The Emergence of Everything: How the World Became Complex. New York: Oxford University Press, 2004, в дополнение к упомянутым работам Холланда и Джонсона. Недавнее исследование, в котором сложные адаптивные системы используются, что переосмыслить работу воображения в философии и нейронауке — Kaag J. Thinking Through the Imagination: Aesthetics in Human Cognition. New York: Fordham University Press, 2014. P.165-91.

[18] Wiener N. Cybernetics, Second Edition: or the Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge, Mass: The MIT Press, 1961. P.11.

[19] Обзор этих конференций можно найти в книге Hayles N.K. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago, Ill: University of Chicago Press, 1999. P.50-83. Далее — HBP. Более подробное изложение см. Heims S.J. The Cybernetics Group. Cambridge, Mass: The MIT Press, 1991.

[20] Luhmann N. Introduction to Systems Theory. Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity, 2013. P.26.

[21] Wiener N. Op.cit. P.6-7.

[22] Ibid. P.43.

[23] Luhmann N. Op.cit. P.82.

[24] Это описание нейропластичности сильно упрощено. Более детальное описание см. в. Kaag J. Op.cit. P.176-81.

[25] Hayles N.K. My Mother Was a Computer: Digital Subjects and Literary Texts. Chicago: University of Chicago Press, 2005. P.25.

[26] Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. : MIT Press, 2014.

[27] Karlson F. Syntactic Resursion and Iteration // Recursion and Human Language / ed. H. van der Hulst. Berlin ; New York: De Gruyter Mouton, 2010. P.43.

[28] Rukeyser M. The Life of Poetry. Ashfield, MA: Paris Press, 1996. P.186-7.

[29] Burnham J. System Aesthetics // ArtForum, September 1968, P.31.

[30] Ibid.

[31] Ibid. P.32.

[32] Никлас Луман предлагает обширное описание отношения между перцептивными и коммуникативными системами в первой главе книги Luhmann N. Art as a Social System / transl. Eva M.Knodt. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2000. P.5-53.

[33] Ibid. P.105.

[34] Ibid. P.118.

[35] Landgraf E. Improvisation as Art: Conceptual Challenges, Historical Perspectives. New York: Bloomsbury Academic, 2014. P.5.

[36] Ibid. P.36.

[37] Марк Хансен идет дальше в объяснении этого отношения между открытостью к изменениям и завершенностью, утверждая, что неокибернетическое взаимодействующее становление делает возможными гибридные единства системы и окружающей среды, в рамках они разделяют творческую агентность. Hansen M. System-Environment Hybrids // Emergence and Embodiment: New Essays on Second-Order Systems Theory / eds. B. Clarke, M.B.N. Hansen. Durham: Duke University Press Books, 2009. P.125.

[38] Hejinian L. Writing Is an Aid to Memory. Los Angeles, Calif.: Green Integer, 1996.

[39] Silliman R. The New Sentence // The New Sentence. New York: Roof, 1987. P.63-93.

[40] Hejinian L. My Life in the Nineties. New York: Shark Books, 2003.

[41] Сходную позицию Хеджинян проговаривает во введении к ее известному эссе «Неприятие завершенности» (Rejection of Closure) (1985): «Мир огромен, потрясает воображение: каждый момент сопротивляется давлению информации как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости — эта информация потенциальна, полна двусмысленности, она многозначна, не зафиксирована и точно не имеет завершенности. Что удерживает ее от превращения в недифференцированную массу данных и ситуаций — способность воспринимающего различать. Открытый текст — такой текст, который и принимает широту мира, и формально отличается от него. Это — форма, обеспечивающая открытость». Hejinian L. The Rejection of Closure // URL: https://www.poetryfoundation.org/articles/69401/the-rejection-of-closure [Дата обращения — 25.02.2018]

[42] Я благодарен анонимному читателю за указание на эту связь с романом.