Вера Котелевская. Хор машин и голос индивида

Материал из #20 [Транслит]: Музыка революции

Хайнер Мюллер (1929–1995) — драматург и режиссер, наследовавший экспериментам Брехта и Арто, вдохновлявшийся визуальностью Роберта Уилсона и Янниса Кунеллиса, пластикой театра Пины Бауш, поэт и публицист, «осквернитель гнезда» и внутренний эмигрант ГДР. Его художественный язык зиждется на монтаже — монтаже медиа и стилей, психологического и постчеловеческого, его современность — резко очерченные барельефы, фоном которых становится архаика — доклассическая, гротесковая античность. Травма, нанесенная историей, очуждается. Непостижимость и беспощадность ее механизмов увязывается Мюллером с античным «роком» — человек перемалывается под его натиском как зерно. Акустический ландшафт (soundscape) театра Мюллера монтируется из разнородных феноменов — музыки, уличного и промышленного шума, всевозможных бытовых звуков, а также нюансировки сценической речи — от хриплого шепота до электронно обработанного, обезличенного голоса, от патетической декламации актера до речитативного или вокального «хора», воплощающего коллективное бессознательное или логику Истории, трансцендентную и неумолимую.

Как сказал сам драматург в интервью 1994 года, перефразируя Клаузевица, «театр — это продолжение литературы другими средствами, или постановка — это продолжение письма другими средствами». И, хотя его пьесы становились объектами для дальнейших манипуляций «другими средствами» — включались медиа, сценография, актеры, — их звуковая фактура была разработана уже на элементарном для постдраматического театра текстовом уровне. Звукопись, интонационно-ритмический рисунок, синтаксис, композиционное членение, чередование стихов и прозы — ко всем этим элементам просодии слух Мюллера был очень чувствителен. Одну из сложных и семантически многоплановых инструментовок он создает в ритмозвуковой структуре пьесы «Цемент».

Мюллер пишет ее в 1972 году. Соцреалистическое романное полотно, созданное пролетарским писателем Федором Гладковым в далеких 1920-х, вдохновляет его создать собственную партитуру о смерти и воскресении «тела» цементного завода — партитуру, очищенную от мимесиса (черноморских пейзажей, южнорусских деталей, бытовых диалогов), жесткую по ритму, имитирующую своей композицией каркас индустриального сооружения.

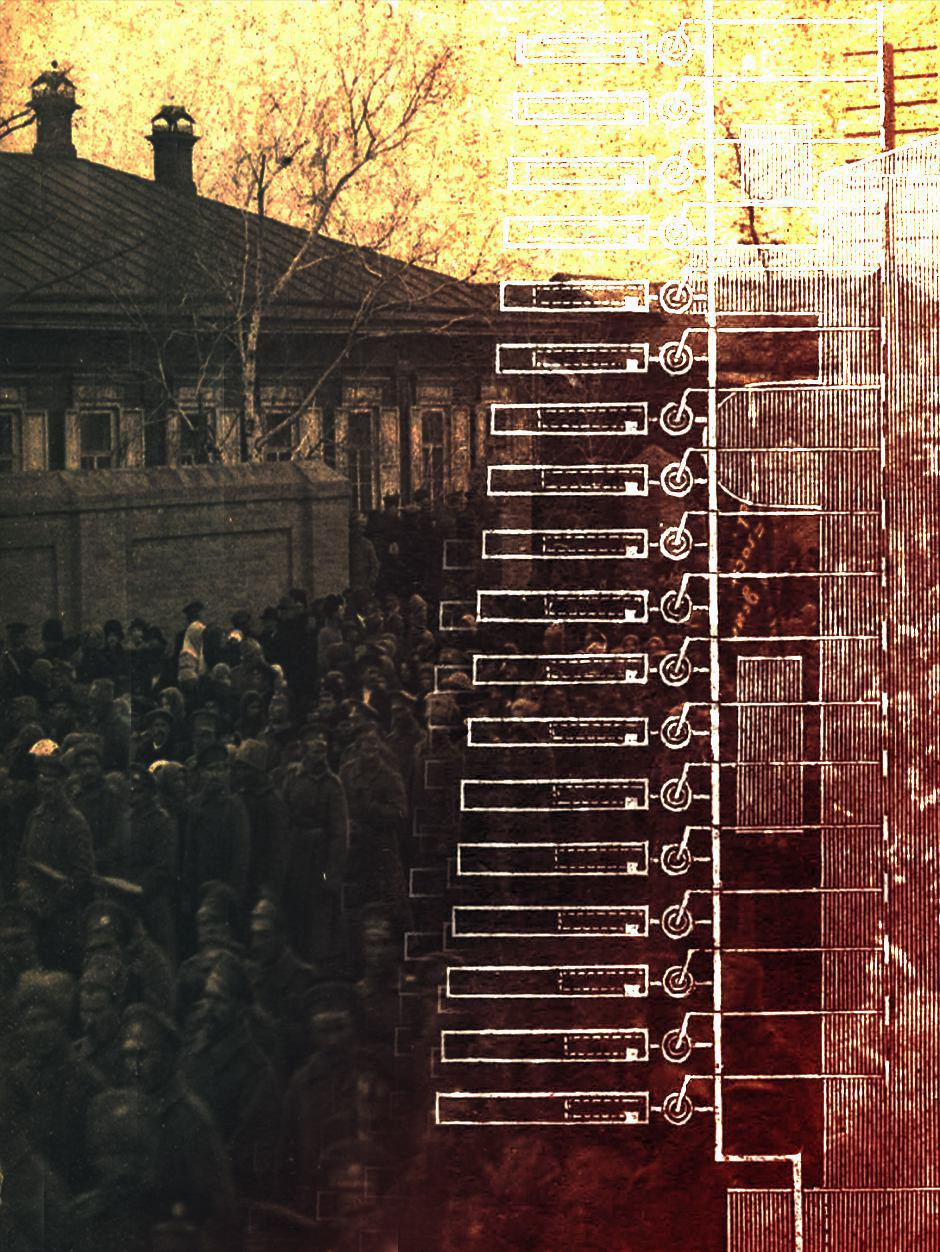

Следует вспомнить, что социалистическое общество ГДР к началу 1970-х предстает своеобразной анахронической параллелью к послереволюционной России. Это государство рабочих и крестьян еще молодо, но уже мыслится официальными идеологами как завершившее этап социализма — первый шаг в строительстве коммунистического строя. Такова позиция нового (с мая 1971 года) генсека СЕПГ Эриха Хонеккера. Некоторые писатели, докладывал Хонеккер на XI пленуме СЕПГ (1965), изображают социалистическое общество искаженно, «как тяжелую переходную стадию между ледниковым периодом и коммуной». Здесь он попросту цитирует мюллеровскую «Стройку» (Der Bau, 1961) — производственную пьесу об издержках бюрократизации и поглощении человека государством-заводом, запрещенную почти сразу после премьеры. О человеческой цене «строительства» говорить не принято. Мюллеру, однако, за аккуратным восточногерманским фасадом «развитого социализма» видятся неизжитые химеры, тени умерших то и дело встают во весь рост в его пьесах. «Нужно выкапывать мертвых, снова и снова, ибо только с ними мы обретем будущее», — скажет Мюллер в интервью перед премьерой «Маузера» в «Дойчес театер» (Берлин, 1991). Его «драматургия дефекта» выводит зрителя из зоны комфорта, принуждая помнить о погребенных и «снова и снова» погребаемых.

Работа смерти

В «Маузере», пьесе, написанной незадолго до «Цемента» по мотивам Шолохова («Тихий Дон», «Поднятая целина») и бабелевской «Конармии», речь идет о насильственной самоликвидации большевика, уставшего убивать во имя революции. По форме это диалог хора и актера (обозначенного только литерой А). В нем настойчиво — тоническим стихом, намеренно архаизующим и патетически возвышающим стиль, — обнажается абсурд ситуации: дело жизни — это «работа смерти». Единица, восставшая против такого удела («Моя жизнь принадлежит мне»), должна совершить последнюю работу смерти — убить себя из маузера, «раздававшего» прежде смерть вокруг (хор: «Смерть — это твоя работа», «умирать это работа»).

Сомнения в виновности жертв, неудобные вопросы («прекратится ли убийство когда победит революция / Победит ли революция Как долго еще ждать» и, наконец, «что есть человек») нарушают работу героя как безотказной «машины» революции. Герой умоляет хор: «Я человек Человек не машина <…> Дайте мне сон машины». «Сон машины» — автоцитация Мюллера. С пролога под названием «Сон машин» начинается пьеса «Цемент».

Ямб есть ложь

И начинается она ямбом.

Глеб Чумалов возвращается с Гражданской. Родной завод — в ржавчине и руинах, вокруг пасутся козы. Ритм первого диалога героя с машинистом взрывает этот пасторальный сон короткими, агрессивными и энергичными репликами:

МАШИНИСТ (в руках гаечный ключ):

Чего ты хочешь. Нечего тут грабить.

Моих машин не трожь и руки прочь,

Не то тебе придется хуже прочих.

ЧУМАЛОВ:

Твоих машин… А если я скажу,

Они такие же твои, как и мои.

МАШИНИСТ (нападает на него):

Еще чего твое?

ЧУМАЛОВ (отражает удар винтовкой):

Стой. Бой неравный.

МАШИНИСТ (хватает стальной прут):

Посмотрим. Коли можешь, защищайся.

ЧУМАЛОВ (смеется):

Постой,

Пока винтовки не отбил приклада.

Ты выиграл. И ты, как посмотрю,

Свои машины насмерть стережешь

Советской ради общей нашей власти.

МАШИНИСТ:

Иди и передай ты вашей власти,

Пока она вся в ржавчине, по мне,

Пускай хотя бы вовсе пропадает.

Работа для машин найдется — вот рука.

ЧУМАЛОВ (снимает каску):

А сам ты, машинист, не заржавел?

Узнал меня ты что ли, старый крот?

Пятистопный ямб — один из метров, вытеснивший в истории немецкого стихосложения менее энергичный, цезурованный 6-стопник, а с лаконичным 3-стопником немецкоязычная лирика к ХХ веку практически рассталась. «Семантический ореол» пятистопного ямба связан в немецкой поэзии не только с памятью античных жанров — сатирических, маршево-боевых ямбов, основанных на разговорной, а не мелодической просодии, но и с его активным внедрением в драматургию, начиная с Лессинга и Виланда. М.Л. Гаспаров пишет о «более твердом ритмическим костяке» германского 5-стопного ямба в сравнении с русским. Эти интонационно-акустические и семантические особенности размера и использует Мюллер, задавая с самого начала пьесы быстрый темп и резкий тембр речи. Обратим внимание на преобладание в оригинале 1- и 2-сложных слов, коротких простых предложений и разговорной лексики. Семантика препирательства, в свою очередь, генетически связанная с ямбом, подкрепляется сюжетом пьесы: конфликт обнажен, схватка между своими и чужими, рабочими и крестьянами, мужчиной и женщиной, истинными революционерами и «попутчиками», судебно-риторическая модальность «чисток» — все эти коллизии выражены ямбом.

Однако семантика и стилистическая окрашенность ямба здесь не совсем однородны, обнаруживается определенный формально-технический и смысловой диапазон.

В некоторых сценах темп настолько ускорен — за счет краткости и частотности бросаемых друг другу реплик, — что стилистический режим перепалки, схватки переходит в скороговорку, речь захлебывается (сцены «Женщина на дереве», «Семеро против Фив» и др.). В других случаях ямб, напротив, звучит плакатно: он скандируется персонажами в обширных тирадах, тяготеет к искусственной декламации, а не разговорной речи, его эффект преднамеренно театрализован, жестикуляция монументальна. Таково большинство программных речей (Поля и Ивагин на партийной «чистке», Глеб Чумалов в «Освобождении Прометея»). Здесь можно привести вполне верные наблюдения немецкого критика Ф. Дикмана, рассуждающего о мюллеровском «театре речитатива»: «Текст пьесы больше не играют — его декламируют, комментируют, рассказывают в стилистически возвышенной (или намеренно сниженной) форме, которая неразрывно связана с жестом декламации. Театральная сцена приобретает в отношении декламируемого текста характер иллюстрации, как в газете или романе: образы соотносятся с ним, но самостоятельны».

Монтажные швы между смыслом и стилем, картиной (сценой, жестом, движением актера) и речью, между репликами и состояниями препирающихся персонажей обнажаются также в

Глеб Чумалов. Даша Чумалова.

ЧУМАЛОВ:

Достал, смотри, бумаги, что нужны,

Чтобы завод цементный снова ожил.

Всего сильнее против совнархоза

Сам совнархоз, бумага бьет бумагу.

И горы, Даша, снова затанцуют.

Танец. Даша механически позволяет вести.

Я их перепугал, специалистов.

Кудахтают в бюро, несут бумаги.

Все революцию бумагой задушили.

Болтают там в Москве о разрешеньях,

Кредиты, капитал.

ДАША:

Нюрка мертва.

ЧУМАЛОВ:

О чем ты говоришь. Мы завтра начинаем

Не будет больше порт наш голодать.

Мертва, сказала. Нюрка…

ДАША:

Схоронили.

Ты напугал там всех специалистов,

Я женщин подбивала в деревнях.

ЧУМАЛОВ кричит.

Сказать мне что ли, отчего же померла.

Пауза.

ЧУМАЛОВ:

Ну от чего.

ДАША:

А отчего другие умирают

В стране советской в двадцать первом годе?

«Бумаги» (Papier), в которых попросту может задохнуться революция, повторяются несколько раз. Механичность ритма подчеркивается механичностью движений героини, позволяющей себя вести в танце. В чеканный ритм отчета вмонтированы фразы о смерти дочери. Темп этой монтажной склейки фраз и смыслов (бумаги — победа над бюрократами — жизнь завода — танец — смерть дочери) настолько стремителен, а суть случившегося настолько не поддается моментальному пониманию, что Глеб продолжает — по инерции метра! — свой оптимистичный отчет. Даша к реплике о смерти Нюрки присовокупляет собственный ответный отчет (Und begraben. / Du hast die Spezialisten aufgescheucht, / Ich hab die Weiber agitiert in den Dörfer). Здесь неумолимый ход «машины» — машины революции, истории, голода и смерти — формально привязан к чеканной, почти насильственной «работе» ямба, не считающейся с частным — с личными чувствами героев, потерявших дочь (она умирает от голода в интернате). «Работа», заметим, один из лейтмотивов пьесы.

Как видится, магистральную функцию ямб выполняет в создании акустически-речевого эквивалента мерного звука машин, которые герой возвращает к жизни из производственной и идеологической «могилы». Антонимическая игра, обнажающаяся по мере чтения пьесы, состоит в том, что механическое тело завода революция оживляет, а

И в том, что исповедь свою Даша-Медея рассказывает далее тоже ямбом, есть мощный эффект очуждения. «Ямб есть ложь», — сказал Георг Гейм, выразив этим провокационным афоризмом недоверие энергичному бодрому метру, а по сути всякой силлабо-тонике, берущейся за выражение подлинной правды о человеке. Героиня Мюллера, не меняя ни темпа, ни скандированной жестикуляции своей речи, исповедуется перед мужем в своих страданиях и прегрешениях. Контрастный монтаж семантики и ритма явлен предельно.

Хор машин

«Страсть к машинам» (А. Платонов) — общий футуристический мотив авангарда и соцреализма, стремящихся овладеть временем и пространством, победить природу. В романе Федора Гладкова противостояние природы и индустриальной цивилизации представлено очень наглядно: каждая глава открывается лиричным приморским пейзажем, и тем не менее, алмазные россыпи морских брызг и крики петухов будут побеждены «музыкой машин» (гл. «Рубильник включен»). Описания машин, вероятно, вдохновившие Мюллера, в «Цементе» Гладкова поэтизированы, местами образы пронизаны почти эротическим восторгом и близки сакрализации:

«Длинными тоннелями Глеб вошел в машинное отделение. Тут — густой небесный свет и строгий храм машин. Пол выложен цветными плитками, шахматной мозаикой. И черные, с позолотой и серебром, идолами стоят дизеля. Они твердо и четко стоят длинными рядами в кварталах, совсем готовые к работе: толкни — и они запляшут, заиграют зеркальным металлом. Казалось, что воздух струится горячими волнами навстречу Глебу. И маховики стоят и летят. Здесь, как и прежде, все нарядно, чисто, и в каждой детали машин дышит теплом любовная человеческая забота. По-прежнему блистает пол восковым изразцом, и пыль не дымится на окнах; стекла (их — множество) дрожат голубыми и янтарными изломами света. Здесь упрямо жил человек, и от человека жили и напрягались ожиданием машины».

«Глеб ласково гладил блестящие части машин».

«Струнно пели колеса на электропередаче, и чугунные их спицы взмахивали черными крыльями в разных наклонениях и пересечениях. Стальные канаты паутинно наматывались и разматывались на желобах ободий. Электромонтеры, рабочие и комсомольцы, во главе с Лухавой и Клейстом, смотрели на электрический полет колес и слушали воскресную музыку машин».

«Каждый день Глеб забегал в машинное отделение и сразу делался другим. Здесь был густой небесный свет, блистающая чистота стекол, изразца, черного глянца дизелей с серебром и позолотой и нежный, певучий перезвон рычагов, молоточков и стаканчиков. Эта строгая молодая музыка металла мягко и властно ставила душу на место. Будто и в сердце стучали и пели эти нежные перезвоны. Подолгу смотрел он

Мюллер не воспроизводит в тексте пьесы этих и подобных им восторженных описаний производственной «музыки», решая задачу озвучания «работы» завода, во-первых, с помощью ритмизованной речи актеров (ямб), во-вторых, в

Андрей Платонов в набросках к роману «Чевенгур» писал о «юноше, одержимом интимным отношением к машинам и способностью к техническому творчеству». То, что героем коммунистической утопии у Мюллера (и Гладкова) становится заводской слесарь — фигура, пограничная между инженером (немцем Клейстом», т. е. чужим) и простым рабочим, который думает лишь о хлебе насущном, а не всеобщем будущем, весьма симптоматично. «Металлизация революционного тела» (Р. Хеллебаст) гармонично дается именно ему, осмысленно работающему с железом, как бы счищающему по возвращении с фронта ржавчину не только с себя, но и с застоявшегося без «работы» завода. Количество «металлизированных» метафор, по наблюдениям Р. Хеллебаста, в дискурсе русской Октябрьской революции и индустриализации, как поэтическом, так и идеологическом, чрезвычайно высоко. Здесь и поэзия Алексея Гастева («Мы растем из железа», «Мост» и др.), Михаила Герасимова, и «Железный поток» Александра Серафимовича, и «Как закалялась сталь» Николая Островского, и «Чудесный сплав» В. Кришона, и газета «Гудок». Говорящими являются и популярные псевдонимы партийных деятелей: Каменев, Молотов, Сталин. Победа над природой аранжируется в авангарде и соцреализме стуком гигантских молотобойцев (даже если это немое кино Дзиги Вертова: фильм «Одиннадцать»), ритмичным движением заводских поршней и винтов (его же «Человек с киноаппаратом») и тому подобными акустическими образами. Визуально она воплощается у русских и итальянских футуристов во всевозможных фигурах «человека-кентавра на мотоцикле», силача, летчика и прочих тел, сращенных с механизмами.

Проективно-утопические интенции воплощаются в революционном преобразовании природы — как неодушевленной, так и одушевленной (человек). По справедливому наблюдению Б. Гройса, Октябрьская революция принципиально отличалась от буржуазной французской тем, что первая «была связана с идеей “естественного человека” и “естественного права”, противопоставляемого праву божественному», в то время как советская власть «демонстрировала глубокое отвращение ко всему естественному», начиная от привязанного к земле крестьянства до «анатомии человеческого тела», которое подлежало шлифовке физической культурой. Утопией становится превращение «потенциального ничто» человека (Б. Гройс) в «тело-машину» (О. Булгакова). Машина должна работать на дело коммунизма. Именно так можно понимать финал мюллеровского «Цемента», где сдавшихся белогвардейцев чеканной речью призывают «от имени трудящихся» «передать … силы Советской республике». У Гладкова финал романа иной, но его логика верно следует сакрализации металлического тела будущего: ораторствующий перед толпой рабочих Чумалов чувствует себя пылинкой, а голос его — «слабенький, надрывный, глухой», перекрываемый «металлическим воем» заводских гудков и покоренных гор.

Однако Хайнер Мюллер, в отличие от соцреалиста Гладкова, дает шанс своему Чумалову обрести индивидуальный голос. Правда, голос этот звучит по ту сторону сценического действия, отображая внутреннюю реальность мыслящего слесаря Чумалова, вырастающего до трагикомических фигур Прометея и Геракла.

Так говорил Глеб Чумалов

Ф. Дикман обратил внимание на близость патетической стилистики интермедии «Геракл 2, или Гидра» Мюллера знаменитому тексту Ницше «Так говорил Заратустра». Действительно, и эта, и другие небольшие мифологические интермедии в пьесе «Цемент» написаны в дифирамбической манере, восходящей к Ницше, а далее — к Гельдерлину. Эти прозаические монодраматические фрагменты особенно интересны: они пронизаны явным контрреволюционным, индивидуалистическим духом, ибо здесь Герой направляет свой метафизический бунт (А. Камю) даже не к богам, а к коллективному порядку вещей, при котором его тело и сознание вовлечены в нескончаемую, бессмысленную работу. Странствующий по лесу, Геракл предстает отколовшимся от цементного состава коллектива. Эпизоды о Прометее и Геракле — радикально иные по акустическоой, ритмико-интонационной, синтаксической форме, чем основной текст пьесы, включающий вариации ямба и

Геракл, как герой «Маузера», грезит о «сне машин», о «белом молчании», «бесконечной паузе», о смерти себя как машины:

…рубить растущие щупальца плоские головы стоячие воротнички, беспокойные шеи, столбы крови; иногда он решал не восстанавливаться, алкая полного уничтожения с надеждой на ничто, бесконечную паузу, или из страха перед победой, достичь которой можно было лишь полностью уничтожив зверя, который воплощал собой его существование и за пределами сражения с которым его или никого, может быть, уже поджидало ничто; в белом молчании, знаменовавшем начало последнего раунда, он научился читать постоянно меняющийся план машины, которой он был перестал быть был по-другому с каждым взглядом захватом шагом, и что он мыслил его менял писал почерком своих подвигов и смерти.

Бессознательное Глеба Чумалова, вытесненное машиной и конструируемое здесь из материала авторского альтер-эго, освобождается во вневременности мифа. Эти интермедии, невозможные у соцреалиста Гладкова, по сути переписывают претекст, ставят под сомнение торжествующее жертвоприношение заводу. Ревущим гудкам коллективной утопии противопоставляется внутренняя речь индивида, мечтающего о молчании, паузе, передышке от «работы смерти».

Примечания

1. См., например: Dreyer M. Landscape & Soundscape: Postanthropozentrische Ästhetik bei Robert Wilson und Heiner Müller // Schröder J.H. (Hg.). Im Hörraum vor der Schaubühne. Theatersound von Hans Peter Kuhn für Robert Wilson und von Leigh Landy für Heiner Müller. Bielefeld: transcript, 2015. S. 119–146.

2. Wozu? Gespräch mit Heiner Müller // Linzer M., Ullrich P. (Hg). Regie: Heiner Müller: Material zu Der Lohndrücker (1988), Hamlet / Maschine (1990), Mauser (1990) am Deutschen Theater Berlin. Berlin: Zentrum für Theaterdokumentation und -information, 1993. S. 199.

3. Hauschild J.-Ch. Heiner Müller. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch, 2000. S. 92.

4. Цит. по: Hauschild J.-Ch. Op. cit. S. 75.

5. Определение театрального критика Хельмара Шрамма в Wochenpost (26.9.1991).

6. Мюллер Х. Маузер // Проза. Драмы. Эссе. Диалоги: сборник / перс. с нем. [сост., автор предисл. и коммент. В.Ф. Колязин]. М.: РОССПЭН, 2012. С. 249.

7. Там же. С. 247.

8. Мюллер Х. Цемент // Мюллер Х. Цемент / Стихотворения: пер. с нем. А. Филиппова-Чехова. М.: libra, 2017. С. 11.

9. Понятие М.Л. Гаспарова (1979), восходящее к более ранним синонимичным терминам Б.В. Томашевского и др.

10. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М.: Фортуна Лимитед, 2003. С. 156–162.

11. Müller H. Zement // Müller H. Geschichte aus der Produktion 1. Berlin: Rotbuch Verlag, 1991. S. 65-133.

12. Linzer M., Ullrich P. (Hg). Op. cit. S. 152.

13. Мюллер Х. Цемент. С. 66.

14. Гладков Ф. Цемент. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1951 // Электронный ресурс: https://www.e-reading.club/bookreader.php/150460/Gladkov_-_Cement.html.

15. Hellebust R. Aleksei Gastev and the Metallization of the Revolutionary Body // Association for Slavic, East Europеan, and Eurasien Studies. 1997. Vol. 56. No. 3. Pp. 500–518.

16. Гройс Б. Gesamtkunstwerk Stalin. M.: Ад Маргинем, 2013. С. 7.

17. Булгакова О. Фабрика жестов. М. Новое литературное обозрение, 2005. С. 130.

18. Мюллер Х. Цемент. С. 109.

19. Dieckmann F. Das grosse Worttheater // Linzer M., Ullrich P. (Hg). Op. cit. S. 151.

20. Мюллер Х. Цемент. С. 65.

21. Там же.