Лулу Миллер. Одиннадцатое слово

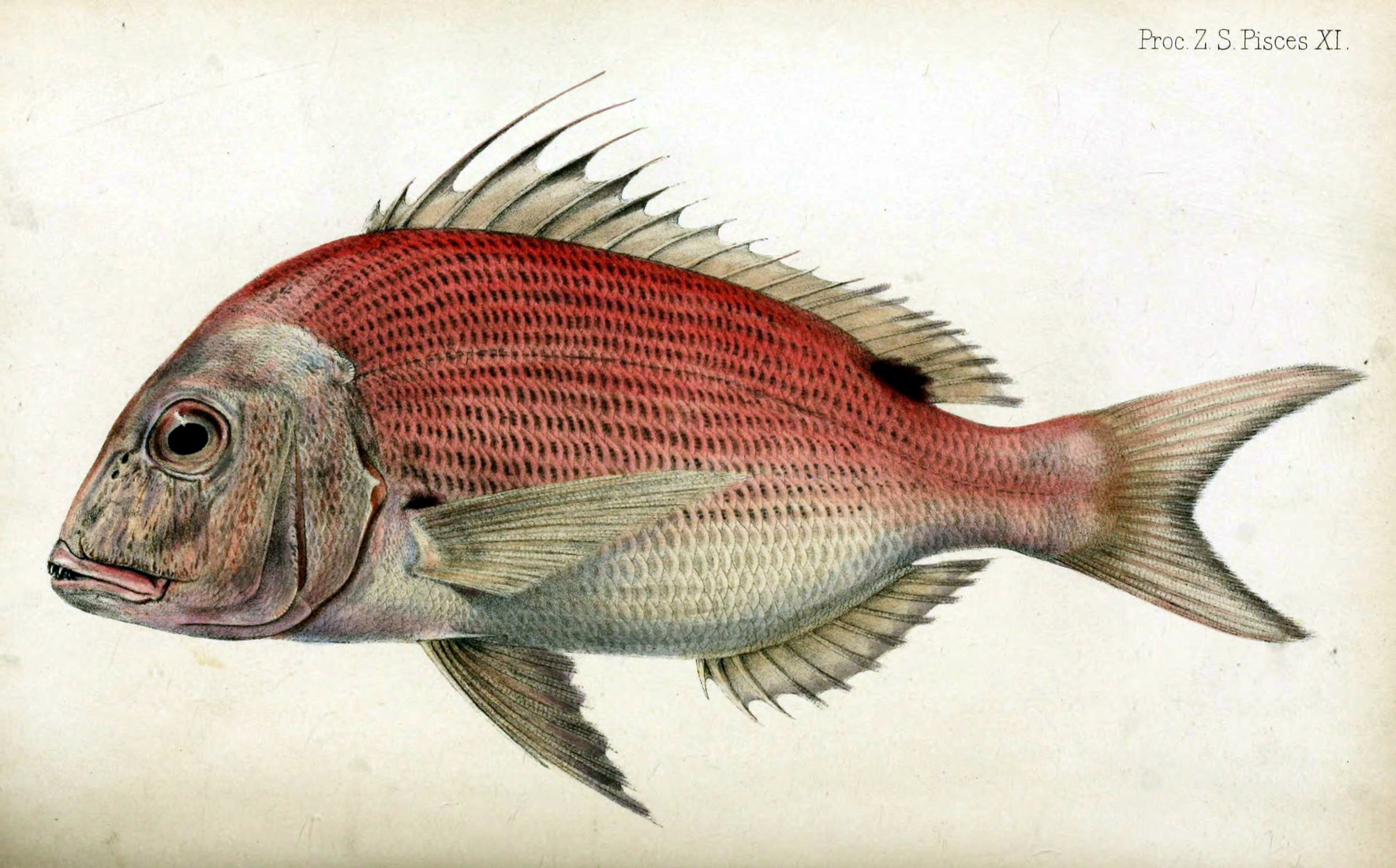

Небо было пластиной цвета электрического индиго. Мы сидели в ванне, мой полуторалетний сын и я. Жена просунула голову в дверь. Сын посмотрел на нее, улыбнувшись так, как он улыбается только ей, и затем указал на рисунок маджентовой рыбы на стене.

«Быба», — сказал он.

«Рыба?» — спросила она.

«Быба!» — воскликнул он.

Это было, мне кажется, его одиннадцатое слово. У него были кот и буль и утя (утка) и дюдя и мама, и (таинственным образом в нашем лесбийском доме) папа и анан (для банана) и дыр-дыр (для машин) и мя-мя (для мяча) и (корень многих наших зол) «Сто это? Сто это? Сто это?».

А теперь вот и она — рыба.

Это мгновение должно было стать для меня трагедией. Я больше, чем кто-либо другой, должна была почувствовать его опасность. Ведь именно я провела последние десять лет своей жизни, работая над книгой под названием «Почему рыб не существует»: я утверждала, что само слово «рыба» — это симптом неспособности людей видеть мир во всей его широте. Короче говоря, ученые недавно обнаружили, что многие существа, которых мы обычно считаем «рыбами», на самом деле более тесно связаны с нами, чем друг с другом. И когда вы примете этот факт, то увидите, что категория «рыба» — это ложная категория, акт «избирательной биологии», который мы совершаем над природой, чтобы привести ее в соответствие с нашей интуицией. Но это обман, эта категория «рыб» — ошибка, бессмысленная группа, заслоняющая от нас невероятные нюансы и сложности.

И «рыба» лишь один яркий пример того, что мы делаем все время — защищая свое удобство, комфорт и власть, мы объединяем под одним ярлыком совершенно разнородные предметы и явления. По большей части, моя книга — это призыв к сомнению — в наших категориях и в наших словах, — и любопытству — к организмам, зафиксированным нашим языком. Награда, которую я обещаю в книге, — это более широкий мир, «дикое» место, где все не то, чем кажется, где «каждый одуванчик полон возможностей».

И вот, когда слово «рыба» впервые сорвалось с уст моего сына, я должна была почувствовать, как этот звонкий порыв горячего воздуха пробивает насквозь его невинность — Быба! Его отпадение от благодати в реальном времени, его изгнание из Эдемского сада. А ведь я провела последние десять лет, пытаясь проложить путь обратно. Надо было зажать ему рот ладонью так сильно, чтобы из его губ не вырвалось больше ни слова.

Вместо этого я решила его проверить. Я открыла на телефоне фотографию золотой рыбки — «быба». Лосося — «быба». Пятнистой синей латимерии с мясистыми плавниками — «быба».

«Да!» — вскрикнула я на самой высокой ноте, которую только могла взять, закрепив ошибку своим ликованием.

*

В течение следующих нескольких недель сын открыл мне, что в городе Чикаго рыбы были повсюду. Рыбы вдоль мозаичной стены подземного пешеходного перехода к

В то время, как наш мир схлопывался, казалось, что его мир взорвался. Слово «рыба» оказалось волшебным ключиком, который открыл ему доступ ко всему царству животных. Внезапно для него не осталось ни одного неизвестного существа. Если мимо проходил кот, это был «кот». Если рядом прыгал кролик, это тоже был «кот». Коровы, медведи, зебры, кенгуру, жирафы и слоны, которыми набиты детские книги, — все для него «коты». Что до птиц — малиновка, гнездящаяся на стропиле нашего крыльца, красный кардинал в кустах, грациозно летящие по спокойному небу голуби, будто только сошедшие с деревянной гравюры — все это «утки». Все остальные назывались «рыбами».

Это была та самая система Аристотеля, разделявшая животных на три группы: наземные, морские и летающие. Однажды утром сын назвал муравья котом. И задышал чуть глубже. Я тоже. Я еще не почуяла угрозы.

В конце апреля мы узнали об одном из немногих заповедников, которые по

А потом, через пять недель после того, как он впервые произнес слово «рыба», случилось это.

Зря мы ходили к моим свекрам. Но… они молоды. Им даже нет шестидесяти. Они не играют в теннис, а могли бы.

Мы были в масках и сидели на другом конце длинного прямоугольного стола. Они угощали нас ризотто с грибами, сваренным в горшочке быстрого приготовления. Манго, клубника и йогурт в маленьких хрустальных стаканчиках — почему бы и нет. Сына уложили спать в гостиной.

Около 10 часов вечера мы все еще не спали и болтали, когда наш сын закричал. Он не плакал. Кричал. Мы никогда не слышали такого звука. Моя жена поднялась, прошло несколько минут, а крик все не утихал. Я взбежала по покрытой ковром лестнице, я боялась, что ему плохо, что у него жар, что у него… но жена недоуменно покачала головой: «У него нет температуры», — прошептала она. Я попыталась взять его на руки, уверенная, что смогу успокоить его, но он отпрянул. Он смотрел на меня, не узнавая.

Мы всё перепробовали. Качали его, показывали книгу — о пингвинчиках, которые так любят друг друга. Мы пробовали подогретое молоко. Ничего не помогало. Наконец жена показала ему обрамленную фотографию коптских гобеленов. Чудные деревья превращались в тварей, похожих на коз с вьющимися рогами, и улиткоподобных существ со спиралевидными раковинами, и, возможно, змей и определенно виноградную лозу — все сливалось воедино как галлюцинация, которая, будь я так же растеряна, как и мой сын, довела бы меня до нервного срыва. Жена поднесла ребенка к фотографии и зашептала названия того, что, как ей казалось, она видела. «Коза, — говорила она, постукивая по стеклу. — Цветок. Улитка. Утка.» Стук. Стук. Стук. Медленно, прерывисто дыша, он постепенно успокоился; мы собрались и поехали домой.

*

Жил-был однажды немецкий психолог, имя которого я не могу припомнить — что само по себе скоро станет важным, — который утверждал, что, когда вы что-то не называете, оно остается более активным в вашем сознании. В частности, он обнаружил, что вам проще вспомнить детали нерешенной задачи, неразгаданной головоломки, неназванного психологического явления, чем что-то решенное или обозначенное. Его закон мог бы называться «Нерешенные проблемы преобладают», но он получил название (проверяю свои заметки) «эффект Зейгарник». Мужчину звали Зейгарник… Нет, это была женщина, а не мужчина, и жила в России, а не в Германии. Но все равно. Эта идея с трудно запоминающимся названием о том, что легче запомнить безымянные идеи, осталась в моей памяти. Теперь мне не забыть этот маленький безумный закон, утверждающий, что неназванные вещи терзают, гложут нас сильнее; каждый их элемент и их сила живут в нас с большей ясностью, когда им позволяют бродить в дикой природе, за пределами наших слов.

С именем приходит своего рода забвение. Имя в этой метафоре — ловушка. Крышка баночки, что гасит светлячка.

*

На следующее утро с нашим сыном все было в порядке.

Но не с нами.

«Что это было?» — в недоумении спросили мы с женой друг друга, пока варили кофе рядом с немытой посудой, оглядываясь на веселого ребенка на стульчике для кормления.

Моя жена — детский психолог. В то утро она, как обычно, пошла на работу, в больницу, где она помогает детям, столкнувшимся с капризами хаоса — ампутациями, параличом и преждевременным рождением. Она отвела свою начальницу в сторону и спросила, что та думает о ночном кошмаре, свидетелями которого мы стали. Начальница посоветовала не волноваться, сказала, что это обычное явление для детей в возрасте около восемнадцати месяцев — побочный эффект бурного неврологического развития, происходящего в это время. Я представила разряд молнии, вылетающий из усиливающейся ионной бури в его голове.

Я

*

Я оставила их на пять дней. Отменили мой книжный тур. Мне нужна была природа. Мне нужно было что-то. Я поехала в Западную Виргинию. Я пошла по горной тропе и увидела орхидею венерин башмачок, имя которой я узнала только через несколько недель после того, как встретила ее. Эта, так сказать, вагина на пьедестале растет на здешних вершинах. Она была вся в каплях росы, у нее были пастельные прожилки. Я думала, что у меня галлюцинации. Я скучала по жене.

Во время прогулки я слушала аудиокнигу «Мудрость ненадежности» Алана Уотса. Он сказал мне, что корень всех наших проблем — это желание за

По возвращении я услышала новые слова — яблоко и помоги. Узнала об убийстве Джорджа Флойда. Об общегородском комендантском часе. Однажды ночью моя жена разбудила меня словами: «Лулу. Выходим. Быстро!» Она побежала по коридору за нашим сыном. Окно в ванной стало оранжевым словно закат — снаружи пылал огонь.

«Это и есть коммуникация», — подумала я, решая, что мне взять. Я выбрала наши ноутбуки. И альбом о жизни моего сына, который я собираю — чернильные следы его ступней, его рисунки пальцами, его слова.

Гараж через один от нашего сгорел дотла. Объявили, что это был поджог. Никто не пострадал. Глаза моего сына блестели при виде пяти пожарных машин — лучшая ночь в его жизни. Я думала обо всем, чего он еще не знал. Я задавалась вопросом, как нам воспитать его хорошим белым человеком, не считающим, будто он сидит на вершине иерархии, которую общество продолжает поддерживать ради него.

В июне он начал говорить слово «брать». Он стал отказываться от своей любимой черники и бросать ее на пол. И мне — что поделать? — приходилось ее собирать.

В июле мы встретились с нашим донором спермы, близким другом, которого мы решили назвать «дядей». Наш сын и он — одно лицо, но ребенок пока никак его не называет. Его новое слово в этом месяце — «автобус».

В августе над Чикаго пронесся торнадо. Стволы деревьев падали и летающие тарелки корней вырывались

В сентябре ветер принес цикад и прохладу. Сыну исполнилось два года. Его мяч приобрел свою ч, а банан получил свою б. Он впервые произнес свое имя вслух. И нет, и корона.

И вот уже октябрь. Мой сын быстро научился называть таинственное белое существо, которое я повесила на крыльце, «ске-ле-та». Он называет гигантский оранжевый шар, лежащий под ним, «яблоком» и тщетно пытается его укусить. За горизонтом этого месяца скрывается бо́льшая неизвестность, какую мы когда-либо знали. Как будут подсчитываться голоса? Будут ли подсчитываться голоса? И если президент проиграет, останется ли он? Будет ли вообще кому уходить в отставку? Сохранится ли социальный порядок, и это ли ни худший исход из всех — если он сохранится? Будет ли вообще месяц под названием ноябрь?

Я снова одна. Моя жена и сын спят. Я выскальзываю на балкон. Не вижу звезд в промежутках между облаками, но верю, что они там, потому что мне так сказали. В честь более обширного мира, прокладывая путь к прогрессу через сомнения, я на мгновение допускаю мысль, что звезд нет. Пытаюсь снять со звезд слово «звезда» или выкрутить его, оставляя только патрон где-то вверху надо мной. Пытаюсь опустить слово «вверху» и предполагаю, что звезды могут быть внизу или внутри меня. Я почувствовала и, вместе с тем, попыталась побороть раздражение собой.

Внезапно слова этого эссе превращаются в краски. Или, может быть, в войлок. Вздымаются деревянными волнами зеленого и синего. Цвета приглушенные, но глубокие. Рыбы сворачиваются в звезды, которые оборачиваются в ветер, образуя своего рода торнадо, в центре которого видна душа, поглощающая землю, снова поглощающую душу. Раздается смех. Он оказывается крошечным букетиком капель на вершине Антарктиды. Вычеркиваю слово «Антарктида». Слова «Антарктида» никогда там и не было. Лед тает на медной оси, вокруг которой вращается земной шар, а затем замерзает. Затем испаряется.

Я бы хотела остаться здесь. В бессловесном мире. После стольких лет пристального изучения слов я перестала им доверять. Так часто их рассудительно используют как острые клинки, чтобы отделить индивида от группы — ее защиты, ее тепла, ее гарантий справедливости. Но

«С усилением чувства мастерства приходит страх перед неизвестностью» — эту напыщенную фразу я хочу закинуть в ночь.

В ту ночь в апреле, когда мой сын закричал от ужаса, причиной его страха теоретически могло быть пробуждение в незнакомой комнате, гостиной моих свекров — он просто растерялся и испугался.

И тем не менее, до локдауна мы таскали этого ребенка повсюду. За свою короткую жизнь он жил в трех разных домах, двух разных штатах. Он просыпался в бесчисленных незнакомых комнатах, в домах друзей и гостиницах (помните их?), в машинах, барах и палатках, и никогда раньше его это не пугало.

Так чем же отличалась та ночь? Он впервые проснулся в незнакомой обстановке после появления слов. 569 дней до этого он каждую ночь лежал рядом с неизвестностью, и она его никогда не беспокоила и не пугала. Вместо этого он сворачивался в ней, на этой огромной бесформенной отмели неопределенности и беспорядка, потому что это было все, что он знал.

Только с появлением слов, с иллюзией, будто он может назвать и познать весь мир, дать имя каждому его уголку, неизвестность стала врагом, стала угрозой.

В этом году неизвестность размахивает крыльями; она красуется перед нами. Она машет нам с горизонта в огнях пламени, она задерживается на металлических поверхностях. Конечно, ее количество постоянно, но на этот раз она дает почувствовать себя в полной мере. Ее присутствие можно заметить по скрежету зубов, всплеску самоубийств, росту спроса на психотерапевтов. Неопределенность, как показали исследования, приносит больше боли, чем определенная физическая боль. По

Но что, если они все ошибаются? Что, если на самом деле мы не обречены бояться неизвестности? Что, если этот страх начинается только с появления слов, с ложной веры в то, что названная вещь становится известной? Возможно, именно наши слова превращают огромное неведомое из друга во врага.

Это красивая теория.

Она избавляет меня от страха, что с моим ребенком что-то не так, что его тревога непреодолима, непознаваема. Если я ее назову, то смогу навсегда избавиться от того жуткого выражения его глаз — когда он больше не знал, кто я.

*

За рыбой последовали все остальные твари на земле. Утки по-прежнему ути, а совы теперь — угу-угу. И бордюры, и валуны стали камнями. Он знает траву, грибы, зонт и автобус. У него птичка — это писька, что неизменно веселит наших соседей. У морских свиней выросли воротники-раф. «Кукла-рыба»[1], — говорит он, оживляя мир своей неправильностью, на время пробуждая их всех.

Несколько недель назад я сидела в парке под тяжелым куском дерева, который мог убить меня в одно мгновение. Но я была уверена, что этого не случится, потому что назвала эту вещь веткой. В том же парке я наблюдала, как мужчина с перекошенным лицом бежал мне навстречу. Но я была уверена, что он не убьет меня, не убегает от

«Мы полностью контролируем [коронавирус]», — сказал президент на следующий день после того, как в США был обнаружен первый случай заболевания.

Мои друзья медсестры, женатые друг на друге, однажды рассказали мне историю о женщине, которая лежала в гамаке и почувствовала, как шлакоблок, в который был вкручен крючок для гамака, вывалился из стены и упал ей на голову, — и убил ее.

За рыбой последовало все царство животных. Может я ошиблась. Может, еще не все. У него пока еще нет слова для цикады. Он никогда не называл светлячков.

В ту ночь в ванне, так много лун назад — в ту самую луну — свет испустил последние искры дня, и он произнес свое одиннадцатое слово. Я услышала его только как мама. Я хлопала в ладоши всем творениям с плавниками, которых он только что поймал в двух слогах. Я верила, что мы становимся ближе: каждое слово было ступенькой, приближавшей его ко мне. И все же истина, которую я знала уже тогда, в том, что каждое слово было еще одним кирпичом в стене, возводимой между нами. Он не делился опытом, а давал ему имя.

Я вынула пробку и наблюдала, как он с восторгом смотрит на вытекающую воду. Когда ванна опустела, была уже ночь. Теперь мне жаль, что я не задержалась еще немного в теплоте воды, в последних днях бессловесности, когда неясность все еще была повсюду, когда еще не было причин опасаться неопределенности.

[1] Морских свиней могут иногда называть дельфинами, а английское слово dolphin (дельфин) созвучно неологизму doll-fish (кукла-рыба). – Примеч. перев.

Лулу Миллер, писательница, научная журналистка и ведущая программы «Radiolab» на Национальном общественном радио США.

Перевод с английского Натальи Канашко и Павла Шопина.

Эссе впервые было опубликовано на английском языке под названием «The Eleventh Word» в журнале The Paris Review 5 октября 2020 года.