Джон Шарковски. Работа Гарри Виногранда

В 1988 году Джон Шарковски написал статью для книги «Вымыслы из реального мира» (“Figments from the real world”) с фотографиями Гарри Виногранда, приуроченной к ретроспективной выставке фотографа в Музее современного искусства (MoMA).

Книга «Вымыслы из реального мира» является первым всеобъемлющим обзором творчества Гарри Виногранда. Шарковски, хорошо знавший Гарри Виногранда, описывает развитие изобразительных стратегий Виногранда на протяжении жизни. Он размышляет о вызове, который Виногранд бросил другим фотографам своим отношением к искусству, которое для него было образом жизни, и видением фотографии, которая была для него способом познать жизнь.

***

Гарри Виногранд открыл для себя фотографию, вернее, столкнулся с ней в тот момент её истории, когда она была особенно восприимчива к переопределению (кто-то может сказать — к захвату) новым поколением примитивов. К 1950 году большинство молодых и амбициозных претендентов рассматривали фотожурналистику как арену, где можно показать себя. Иллюстрированные журналы были на пике своего успеха и полны уверенности, а журналы, зависевшие раньше от печатного слова, посвящали всё больше и больше своих страниц фотоисториям. В послевоенные годы сильно расширившийся рынок открыл двери для многих фотожурналистов. Предыдущее поколение фотожурналистов было сначала фотографами и только потом журналистами, и поэтому они подходили к новому для себя делу уже подготовленными в области фотографии. Но в то время, когда Виногранд открывал для себя фотографию, любой мог начать фотографировать, нужна была только энергия, уверенность в себе и отвращение к работе с 9 до 17. Основная часть минимальных технических знаний этих новых рекрутов происходила не из школ или традиционного ученичества, а от волшебников из фотомагазинов, которые знали всё о камерах, объективах, пленках и химии, но ничего о фотографиях. А также от друзей, с которыми они каждый день делились результатами этого нечто, похожего на групповой эксперимент. Отчасти

Главным пророком новой фотографии был Алексей Бродович. Как

Новый стиль жарко обсуждался. Между молодыми и старшими спорщиками аргументы постепенно сводились к обмену слоганами о честности: старшие предпочитали честность ремесла, молодые — честность чувств. Это был художественный спор в русле старой традиции, когда молодежь обвиняла стариков в закостенелости, а старики говорили, что молодежь не умеет рисовать. В конце 1952 года Джеки Джадж, редактор журнала «Современная фотография», высказался так: «Я думаю, что мы почти достигли того глупого момента, когда пора заступиться за ремесло… Я знаю всё о том, как люди чувствуют, но так же я хочу знать как они выглядят.»

Не будет преувеличением сказать, что в глазах младореформаторов резкая фотография с правильно проэкспонированными тенями и без видимого зерна была неискренней. А если при съемке использовался искусственный свет, то это вообще был чистой воды обман.

Для здравомыслящего человека это был нонсенс, но в художественном смысле этот вопрос не был столь прост. Для новых фотографов старые снимки казались спланированными, придуманными, понятыми заранее. Они были не более чем иллюстрации, хотя и выдавались за

Новый стиль назывался «революцией естественного света», и несмотря на напыщенность этой фразы, она — полезна. Конечно, фотографы всегда использовали естественный свет, и в течение первого столетия фотографии обычно это был дневной свет. Искусственный свет появился в рабочем арсенале фотографа не раньше двадцатых годов, и только в тридцатые годы появились устройства, позволяющие синхронизовать вспышку и затвор камеры. Возможности искусственного освещения были быстро освоены иллюстрированными журналами, редакторы которых ценили новинку не только за возможность сделать снимок там, где это иначе невозможно, но также за то, что она позволяет получить снимок с чрезвычайно резкими деталями и графической простотой, делающими фотографию даже чётче, чем реальная жизнь. Искусственный свет был встречен с особым энтузиазмом в Соединённых Штатах, особенно в журнале Лайф, чей пример фотожурналистского стиля стал показательным. Наиболее изощренные пользователи фотовспышек быстро освоили техники, где в одном кадре использовалось несколько вспышек, чтобы получить результаты, которые не были такими очевидно искусственными как те, где использовалась лишь одна накамерная вспышка. Эти кадры по своему стилю приближались к безукоризненно освещенным голливудским фильмам тридцатых годов, чьи изображения были приняты как натуральные, несмотря на их сверхъестественно роскошную четкость.

Европейские журналы тяготели к фотографическому стилю, который ценил атмосферу выше, чем чёткость деталей, а ощущение непосредственности, чем количество передаваемой информации. После Второй мировой войны этот подход стал набирать сторонников и в Соединённых Штатах. В 1946 году Лайф заманил к себе в штат английского фотографа Леонарда Маккомба, и в его контракте было предусмотрено, что он не может использовать фотовспышки.

В 1948 году в галереях Фотолиги была показана выставка «Французская фотография сегодня», отобранная американским фотографом Луисом Стеттнером. И несмотря на то, что Стеттнер хвалил представленные работы, он чувствовал необходимость извиниться за то, что они не соответствовали американским стандартам технического качества. «Надо помнить, что большинство фотографов в этой выставке считают выполненной свою работу в момент экспозиции. И они печатают соответствующе… Французские фотографы еще не узнали то, чему нас научил Стиглиц: что отпечаток может существовать как самостоятельное произведение.» Бомонт Ньюхолл отмечал, что «восторг от снимков был ограничен частым недоумением посетителей над фотографическим качеством работ. Как может, спрашивали они, Фотолига показывать отпечатки настолько низкого качества?» Но сохранившиеся с того времени отпечатки фотографов, участвовавших в выставке (среди них Эдуард Буба, Брассаи, Робер Дуано, Вилли Рони), сегодня кажутся технически безупречными. По сравнению с тем, что последует за ними, они в своем ремесле выглядели образцом мастерства.

Дух того, что приближалось, был предзнаменован заявлением, которое Дуано написал на обороте одной из своих работ с выставки в Фотолиге:

«Фотограф должен быть восприимчив как промокашка, позволить себе проникнуться поэзией момента… Его техника должна быть на животном уровне… Он должен действовать автоматически.»

Новые фотографы, которые появятся через несколько лет, последуют совету Дуано с такой развязностью, которую он не мог и представить.

Казалось, что к 1952 году новый пуризм был утвержден Анри Картье-Брессоном, который в предисловии к «Решающему моменту» запретил использовать фотовспышки «из уважения к настоящему свету, даже если его совсем нет». Кто-то мог подумать, что под этим Картье-Брессон имел ввиду, что если нет адекватного света, то можно идти обедать. Но новые фотографы продолжали фотографировать там, где простому наблюдателю могло показаться, что света совершенно не хватает. При этом иногда делая связный снимок, на котором нет ничего, кроме сверкающих бликов — размазанных белых фигур на черном фоне. Несмотря на то, что это изображение мало походило на то, что видел глаз, у него было качество, которое тогда называли честностью — возможно потому, что оно столь очевидно отличалось от привычных сортов искусственности.

Одним из последствий морали естественного света было то, что если его последователи хотели сделать снимок понятным, то им приходилось работать в понятиях графики, а не осязания. Можно описать голову человека несколькими широкими оттенками серого, но этот способ не годится чтобы описать толпу. Фотограф, использующий естественный свет, подходил ближе и включал меньше в кадр, а лучшие его снимки напоминали постеры. Новый стиль пожертвовал всеми другими качествами фотографии кроме простоты. Этот стиль, культивированный журналами, был создан, чтобы производить изображения, смысл которых можно понять с одного взгляда. В конце концов он произвел на свет изображения, чей смысл и исчерпывается одним взглядом.

Было бы неправильно предполагать, что новая философия была принята безоговорочно. Для большинства фотографов это не было философским вопросом, это был вопрос моды или политической позиции, которая служила амбициям молодых фотографов с их ограниченными знаниями и оборудованием. Большинство этих голодных молодых фотографов не были приверженцами идеи естественного света или любого другого учения, которое могло бы их ограничить. Но на короткий момент эта новая свобода создала возможности для изменений, которые вышли далеко за рамки модного.

***

В 1948 году, после окончания школы и двух лет в армии, Гарри Виногранд бесцельно изучал живопись в Колумбийском университете, когда он познакомился с Джорджем Зимбелом, студентом и фотографом для Columbia Spectator. Зимбел познакомил Виногранда с круглосуточной фотолабораторией в подвале факультета архитектуры. Первая встреча с фотографическим процессом и его простая магия полностью пленили Виногранда. Через две недели он бросил живопись. «Я никогда не оглядывался», — говорил он позже.

Как только он начал посвящать свою энергию фотографии, он не мог больше изображать студента и получать финансовую поддержку от армии, но он ещё некоторое время продолжал использовать фотолабораторию в университете. Вместе с Зимбелом они создали клуб «от-заката-до-рассвета» — в то время, когда они пользовались лабораторией, нормальные люди спали. Год или два он экспериментировал с разными камерами: Graphlex, Rolleicord, Kodak 35, но постепенно он все больше и больше стал снимать Лейкой. Когда у него были деньги, он купил излишки пленки оптом за 1.49$ за 30 метров (приблизительно 700 кадров), и фотобумагу 25×25 см предназначенную для воздушной фотографии, которую он разрезал пополам. Когда денег не было, он клянчил фотобумагу и химикаты у своих друзей. Он жил со своими родителями в районе Пелхэм Паркуэй в Бронксе и, возможно, брал карманные деньги у Авраама, своего отца — кожевенника, или у своей матери, Берты, которая делала галстуки. В первые годы фотография не приносила ему дохода, и можно только предполагать, что он выжил благодаря тем навыкам, которые интуитивно знает вся неимущая, но амбициозная молодежь.

Нетрудно представить молодого Виногранда провинциалом со смесью недисциплинированной энергии, эгоизма, любопытства, невежества и уличного простодушия. Боб Швалберг, друг из тех ранних дней, говорил: «Он был дикарем с самого начала, все знали, что в Гарри есть что-то особенное, но было сложно сказать что. Он всегда был чуть-чуть более закрытый, чем все остальные.» Виногранд рассказывал Тоду Пападжорджу, что с двенадцати лет он допоздна гулял по улицам Бронкса, чтобы не оставаться в квартире, где его родители «ни во что не ставили уединение», и где один он мог быть только в туалете.

Позже, в 1951 году, Виногранда взяли на работу стрингером в агентство Pix, где уже работал его друг Зимбел и где он познакомился со Швалбергом и Эдом Файнгершем, который был одной из ярчайших молодых звезд нового стиля. Место стрингера позволяла фотографу использовать фотолабораторию в агентстве и офис, где он мог играть в карты, узнавать новое в технике фотографии, отдыхать и одалживать фотоматериалы у более платежеспособных коллег. В теории стрингеры могли иногда получать задания, но на практике они придумывали задания себе сами, снимая то, что интересовало их самих или то, что, как они думали, могло продаться. Агентство по своему усмотрению показывало их работы перспективным клиентам.

В январе 1952 года Виногранд женился на девятнадцатилетней Адриенне Любов, за которой он ухаживал три года с характерной для него энергией и простотой. Брак был успешным только с точки зрения производства детей: Лори (1956) и Итан (1958). Скоро Адриенна поняла, что Виногранд эгоцентричен, требователен и, за исключением детей, бесчувствен. Для Виногранда было нормальным, что его жена должна работать, это позволило бы ему больше времени уделять удовлетворению своих амбиций как фотографа. Она, едва вышедшая из детства, хотела быть танцовщицей, и для нее собственные амбиции были также важны, как и амбиции мужа. Брак прерывался длительными расставаниями, которые заканчивались, когда гладковыбритый Виногранд в костюме и галстуке обещал быть тем, кем быть он не мог. По мнению Адриенны это была астрологическая проблема: ее муж был под сильным влиянием активных, креативных и экспрессивных планет — Марса, Нептуна и Меркурия.

В 1954 году Файнгерш порекомендовал Виногранда агенту Хенриетте Бракман, без сомнения искренне в него веря, но, может быть, надеясь таким способом уменьшить утечку своих собственных запасов пленки, фотобумаги и мелочи. Он сказал Бракман, что Виногранд зарабатывал в Pix "80-90 центов в неделю". Если он хотел преувеличить, то он промахнулся.

Виногранд вспоминал, что в тот год в Pix он заработал 60 долларов, хотя, вероятно, он никогда в жизни не знал, сколько денег проходило через его руки за год. На собеседование с Бракман Виногранд прибыл с тремя или четырьмя стопками фотографий высотой от пола до крышки стола. Бракман записала свое мнение о нем как о человеке «с сильным внутренним драйвом, у него есть свой стиль и характер». Бракман до этого представляла трех фотографов: Гая Джилетта, Джона Льюса Стейджа и Дэна Вейнера (1919-1959). Вейнер был выдающимся молодым фотографом своего времени и, в добавок, был мужчиной культурным и учтивым, тем кто не чувствовал себя неловко, надевая костюм. Виногранд, возможно, удивляясь, как эти, на первый взгляд, противоположные качества могут сосуществовать в одном человеке, восхищался Вейнером и, наверное, немного робел перед ним. В целом фотографы, собранные Бракман были гораздо цивилизованнее чем в Pix. «В Pix мы были балбесами», — говорил Зимбел; он утверждал, что именно Бракман сделала Виногранда приемлемым для мира журналов.

В середине пятидесятых фотографии Виногранда печатались в Collier’s, Argosy, Pageant, Redbook, Men, Gentry, Climax, и в первые годы существования в Sports Illustrated. Большую часть времени он работал с таким же неглубоким потоком человеческого интереса и социального подъема, как и у его коллег, и, в основном, его кадры неотличимы от фотографий других фотографов его поколения. Он снимал истории вроде «Коза Уитни и ее дети», «Запретная семья священника», о нищих на тротуарах, о жизни ученика боксера. Лучшие темы были те, где не было сюжета: о парадах, дорогих салонах или спортивных соревнованиях, то есть те, где фотограф мог забыть об истории и сосредоточиться на движении, плоти, жесте или человеческом лице. Годы спустя он говорил (с характерным пренебрежением к такту и аккуратности), что фотожурналисту достаточно уметь снимать два типа кадров: снимок с «большой шишкой» и средний план с одинокой фигурой, бредущей по пляжу. Под этим он имел ввиду, что потерял интерес к журналам и что журналы потеряли интерес к тому, что он подразумевал под фотографией. Но лучшие его ранние работы как журналиста рассказывают о мире, наполненном тлеющей красотой и внутренней энергией, очень похожей на насилие.

В середине пятидесятых вкус Виногранда всё ещё формировался под влиянием собственного интуитивного отклика на работу в журналах и благодаря оценкам узкой группы коллег. Он был безразличен к истории фотографии и к истории всего остального. Процесс работы восхищал его и заставлял двигаться, и он получал за него деньги, этот факт никогда не переставал его удивлять. Фотография была для него магией, к которой у него был вкус и талант, как у других может быть талант к шахматам. Не ясно, задавался ли он вопросом: было ли это полезным? Четверть века спустя он всё ещё избегал ответа на этот вопрос.

В конце 1955 года Виногранд вместе с Адриенной, руководствуясь ощущением «что там есть кадры, которые надо снять», совершил свою первую независимую экскурсию по США. Когда Вейнер узнал о планах Виногранда, он показал ему книгу Уолкера Эванса «Американские Фотографии», с чьим именем тот был незнаком. Виногранд объяснял гораздо позже, что «для ASMP (Американское общество журнальных фотографов) Уолкер Эванс не существовал». Он вспоминал свои чувства от этой книги, как первый раз, когда его тронули фотографии, не «тронули до слез», но привели к пониманию. В первый раз он понял, что фотография может содержать в себе интеллект. Он подал объявление о покупке этой книги, она давно была распродана, и впервые в жизни он заплатил пятнадцать долларов за книгу. В поездке на Запад он снял на удивление мало фотографий. Даже в те дни Виногранд снимал много и сложно поверить, что за почти четыре месяца путешествий он снял только тридцать пять катушек пленки, сохранившихся в его архиве. Много лет спустя он вспоминал что у него было много технических неудач. Но также возможно он был обезоружен тем фактом, насколько страна мало похожа на то, что он знал, и насколько больше она похожа на фотографии Уокера Эванса.

В тот же год Роберт Франк начал свое путешествие через страну, которое привело к появлению его влиятельнейшей книги «The Americans». Виногранд не знал Франка и его работы, но они оба были глубоко впечатлены Эвансом. В 1955 году Франк был взрослым и утонченным фотографом, готовым создать свою лучшую работу. Виногранд был все ещё сырым талантом, он только начинал задумываться на тем, чем может быть фотография. За тысячи миль, которые они проехали, однажды они остановились, чтобы запечатлеть один и тот же мотив.

В 1977 году Виногранд говорил Тоду Пападжорджу, что он стал серьезным фотографом в конце 1950-х — начале 1960-х. Много лет спустя Швалберг вспоминал, что «конец 1950-х — начало 1960-х» были периодом личных неудач для Виногранда. И несложно найти причины для этого. «Жирные», в профессиональном плане, годы для фотожурналистов заканчивались. Collier’s, приносивший больше всего денег Виногранду, закрылся в 1957 году, в последующие годы за ним последовали другие журналы, а те, что остались, уменьшили свою зависимость от фотоисторий, которые с развитием телевидения стали выглядеть анахронизмом. В 1958 году Файнгерш, самый близкий друг Виногранда среди молодых фотографов-радикалов, умер от алкоголизма и, возможно, от разочарования в собственной гениальности.

Виногранд называл Карибский кризис 1962 года ключевым эпизодом своей жизни. Пока продолжался кризис, он днями и ночами ходил по улицам в отчаянии

В 1962 году так же распался брак Виногранда. Он был секуляризованный еврей и безусловно агностик: человек, который недостаточно интересовался темой, чтобы быть убежденным атеистом. Тем не менее, ключевые этические структуры веры сохраняли для него свою силу. Виногранд говорил Пападжорджу, что в его семье развод считался невозможным, что это не для него, и так было до тех пор, пока стало невозможно не замечать развалившийся брак. Виногранд и Адриенна расстались в последний раз в 1963 году, но развод не был оформлен окончательно до 1966 года. Потеря жены и распад брака стали тяжелыми неудачами для Виногранда. Но, возможно, как и Карибский кризис, они освободили его.

В 1960 году Виногранд начал фотографировать женщин на улицах. Эта тема занимала его в течении нескольких лет, пока в 1965 году он не встретил свою вторую жену, потом эта тема появлялась, как малярия, в течение всей его жизни. Возможно, как показатель его одиночества или его невозможности удовлетворить вожделение, или убежать от него, оно было не тем современным желанием беззаботной сексуальной жизни, а

То, как видел Виногранд женщин, возможно, было возмутительным, хотя, возможно, что он был спасен от возмущения других своей простотой и открытостью, а также своим беззаботным энтузиазмом. Возможно, он любил идею женщин по неправильным причинам, но, тем не менее, он любил её без оговорок или обмана, и его не смущал тот факт, что его восхищение женщинами казалось его друзьям нелепым в принципе.

Виногранд много раз рассказывал историю из своего юношества, когда он с одноклассниками каким-то образом получил работу статиста в Русском балете Монте-Карло. В тот день в балете ставили Gaite Parisienne (Парижские Веселости), и Виногранд с фальшивой бородой и бакенбардами сидел на сцене, изображая игру на игрушечном корнете: «Вся эта плоть! Я не мог поверить… Я не мог оторвать взгляда от этих бедер. Я думаю, что я это никогда не забуду».

Но каким бы проблемным не было видение женщин Винограндом, лучшие фотографии, сделанные под влиянием этого видения, были оригинальными и неповторимыми, в них есть жизненность и психологическая острота, которые обусловленные, в конечном счете, не столько темой фотографий, сколько самим изображением: электрическим характером рисунка, условной, почти кинетической природой изобразительной структуры.

Сделанные в шестидесятых фотографии Виногранда, изображающие женщин в общественных местах, были собраны им в 1975 году в книге «Женщины —прекрасны» (“Women Are Beautiful”). Восхищение Виногранда женщинами было увлеченным и нетребовательным, он наивно полагал, что весь мир или, по меньшей мере, мужской мир захочет купить книгу фотографий неизвестных, полностью одетых женщин, идущих по улице. Его ожидания коммерческого успеха не оправдались. В целом, женщины не любили эту книгу, а мужчины не понимали ее. Она продемонстрировала, что творческий энтузиазм может запутать даже самую простую тему. Большинство фотографов и критиков находили фотографии неровными по качеству, и что книга в целом была какая-то бесформенной. Оглядываясь назад, Виногранд называл её самой слабой из его книг, страдающей от слишком слабого редактирования (его собственного). Он гордился своей стойкостью к риторике («в целом, меня не просто растрясти»), но в

Несмотря на то, что книга не была успешной, а, может быть, именно благодаря тому, что она не была успешной, Виногранд оставался глубоко заинтересованным в ней и говорил, возможно, в шутку об её продолжении, которое он угрожал назвать «Женский сын прекрасен». Для него было типично интересоваться больше всего той частью своей работы, которая была наиболее проблематичной. У него была особая страсть к тем фотографиям, которые были практически вне его контроля, фотографии, в которых триумф формы над хаосом был особенно шатким. Он верил, что успешная фотография должна быть более интересной, чем то, что изображено на ней, но он ни фотографировал ничего, что не интересовало бы его как факт из жизни. Успех его фотографий, жизненность и энергия его лучших кадров происходят из спора между анархическими заявлениями жизни и его стремлением упорядочивать.

Во время расставаний с женой Виногранд проводил большую часть времени со своими детьми в зоопарке в Центральном парке, который был живой, доступный и бесплатный. В 1962 году Виногранд, рассматривая свои контактные отпечатки обнаружил, что некоторые фотографии, которые он снял во время этих прогулок, больше, чем просто семейные сувениры, и он начал посещать городские зоопарки один, изучая, что эта тема может означать для него. Зоопарки всегда были любимым местом для фотографов, особенно для начинающих, местом интересным, куда легко попасть, и с хорошим освещением. Редкий фотожурнал не печатал белых медведей, плавающих на спине, выглядящих по-королевски львов или чудаковатых панд. Как правило, такие фотографии снимаются с точек, где можно избежать решеток клеток, посетителей или смотрителей — фактов из жизни зоопарка — и получить неформальный портрет животного практически в его собственном доме. В зоопарке Виногранда, напротив, животные не более важны, чем люди, и по факту объединены с ними в особом симбиозе. Зоопарк Виногранда — это особый театр, в котором люди и низшие позвоночные участвуют в иносказании комической драмы современной городской жизни.

Сорок шесть лучших фотографий из зоопарков были опубликованы в 1969 году в книге «Животные» (The Animals). Заголовок придумал Виногранд, он был уверен в его легкости, хотя не мог или не хотел сказать, почему. Он уверенно отверг все другие названия, предложенные издателем, включая «Зоопарк Виногранда». План был такой, что маленькая, дешевая, хорошо сделанная книга с продвинутыми фотографиями на популярную тему привлечет широкий интерес. Книга была напечатана глубокой печатью тиражом 30.000 экземпляров и продавалась по 2,50$, она стала оглушительным коммерческим провалом, последние копии были распроданы лишь годы спустя. Те, кто любил зоопарки, были обеспокоены неуважительным и темным юмором: животные в книге были не более благородны, чем люди, которые на них смотрят. Те, кому не интересны зоопарки книгу, не заметили. Фотографическая пресса книгу, в основном, проигнорировала, возможно, её ввел в заблуждение факт, что она тонкая и недорогая. Тем не менее, благодаря согласованности стиля и смысла, благодаря достигнутой простоте среди бедлама, книга «Животные» кажется мне наиболее успешной из четырех значительных книг Виногранда, опубликованных при его жизни.

Виногранд утверждал, что стал серьёзным фотографом с 1960 года, но, как и многие другие его недовольные замечания о своей работе, эта оценка не должна восприниматься некритически.

С самого начала лучшие работы Виногранда были мощными и с отличительной харизмой. Нервное, маниакальное, практически хаотическое качество этих кадров было подходящей формулировкой смысла жизни, балансирующей где-то между животным возбуждение и страхом моральной катастрофы.

Даже если предположить, что форму и содержание фотографий, хороших или плохих, можно разделить, сложно представить, как лучшие фотографии Виногранда 1955 года, снятые в ночных клубах, могут быть ещё лучше сформулированы по смыслу. Но если бы машина времени могла принести те сцены и тех персонажей назад к Виногранду десятилетие спустя, он бы снял другие кадры. Люди, зафиксированные на его ранних фотографиях — независимые персонажи с собственными сценариями и репликами, они стали бы актерами в более сложной драме, играя роли в более грандиозном проекте, незнакомом им.

Может быть Виногранд имел в виду, что с 1960 года он начал понимать осознанно, в фотографических терминах свое собственное ощущение от жизни. Он стойко отказывался обсуждать этот вопрос в философских терминах и вместо этого направлял разговор в техническую область, обсуждая, например, его возросшее мастерство съемки широкоугольным объективом, что было его безличным (а потому допустимым) способом рассказать о таких кадрах, которые описывают мир с близкого расстояния, где перспектива вывихнута, и эксцентричный рисунок бросает вызов привычным ощущениям о правильных отношениях между вещами.

***

В уличных фотографиях начала шестидесятых Виногранд начал разрабатывать две изобразительные стратегии, основу для которых он нашел в фотографиях Роберта Франка в “The Americans”. Первая стратегия относилась к неисследованным возможностям широкоугольных объективов. Широкоугольные объективы рассматривались в то время как инструмент, позволяющий включить больше объектов в кадр. Большинство фотографов не использовали их до тех пор, пока физически не упирались спиной в стену. Виногранд научился использовать широкоугольный объектив таким образом, что удавалось включить в кадр всё, что он хотел, с более близкого расстояния. Для примера, он мог снять человека целиком с расстояния, на котором обычно фокусируются только на лице. С такого близкого расстояния на ботинки человека мы смотрим как будто сверху, а на его лицо — прямо или даже чуть снизу, и

Следовать этой стратегии, фотографируя людей на улице, значит, что камера никогда не будет расположена вертикально, как это предписывается классическими процедурами. Если фигура человека заполняет кадр, значит объектив направлен в район пупка, и камера наклонена под сорок пять градусов вниз. В такой позиции любой объектив будет нарушать привычное представление о том, что мы должны видеть стены зданий параллельными друг другу. Но широкоугольные объективы

Следует отметить, что Виногранд презирал технические эффекты, включая эффекты широкоугольных объективов, и что он отказался от своих попыток использовать 21 мм сверх-широкоугольный объектив потому, что не смог контролировать или скрыть его манерность. Он говорил (много раз), что не существует особого стиля того, как фотография должна выглядеть, и что он не использует объективы, снимая которыми фотографии выглядят по-особому.

Годы спустя, когда его ученики (на каждой лекции) спрашивали его, почему его фотографии наклонены, ему доставляло удовольствие отрицать это, имея ввиду, что финальный отпечаток будет выровнен — напечатан в книге прямо или прямо висеть на стене. Он еще говорил, что наклон никогда не бывает случайным, что всегда есть причина. И это правда, если причиной считать интуитивный эксперимент. Иногда он говорил, что таким образом он включает в кадр все, что хочет, но его контактные отпечатки показывают, что, пытаясь найти структуру, которая лучше всего выразит энергию его субъектов, он сначала наклонял камеру в одну сторону, потом — в другую.

Виногранду было неинтересно снимать кадры, о которых он знал, что они получатся. Можно быть уверенным, в последние двадцать лет жизни он никогда не фотографировал, если был уверен, что результат ему понравится. Самая известная цитата, описывающая его позицию — замечание о том, что он фотографирует, потому что ему интересно увидеть, как люди выглядят на фотографиях. Как и многие эпиграммы Виногранда, эта как будто специально создана для того, чтобы разозлить хранителей традиционной фотографической мудрости. На первый взгляд, эти слова выглядят противоположностью слов Эдварда Уэстона, который говорил, что прежде, чем спустить затвор, он представляет готовый отпечаток со всеми мельчайшими деталями. Однако стоит заметить, что слова Виногранда определяют идею, а Уэстона — цель. И следует понимать, что цель, определяемая Уэстоном, будучи достигнутой, становится бесполезной. Художник с неугомонными амбициями Уэстона не мог просто развлекать себя, делая идеальные копии фотографий, которые уже созданы в его голове. И которые не могут удивить его или обрадовать после периода сомнений.

Слова Уэстона и Виногранда выражают общее для них восхищение различиями между фотографиями и миром, описываемым ими, и возможностью того, что хорошие фотографиивсе–таки могут рассказать нам что-то важное об этом мире.

Конечно, Уэстон не смог бы терпеть состояние постоянной неизвестности — обстоятельства, которое было главным в работе Виногранда. Так же как и Виногранд не мог бы надеяться превизуализировать субъект, ведь он интересовал его только если был в процессе изменений. Эта идея была в принципе неисчерпаема, пока он уделял ей внимание, поэтому он снимал, двигался, повторял композиции, точки съемки, использовал элементы заново, надеясь остановить мгновение баланса — вероятность этого была настолько мимолетной, что вряд ли могло бы помешать расцветанию изменений.

Виногранд говорил, что, если он видел знакомую картинку в видоискателе, он «делал что-нибудь, чтобы изменить ее», что-нибудь, что дало бы ему нерешенную проблему. Он делал шаг назад или менял объектив на более широкоугольный, что давало ему больше фактов которые он мог бы организовать или изменить их смысл изменяя их окружение. Виногранд как минимум с середины 60-х сознательно интересовался вопросами зрительного расстояния и в это время пришел к выводу, что ближе — значит проще, но необязательно лучше. Насколько малоразличимой может быть самая важная часть субъекта по отношению ко всему полю зрения? Или, точнее, насколько смысл наиболее важной части субъекта зависит от всего остального в кадре? Одна из его самых интересных фотографий “Near Carmel, 1964” изображает молодую женщину которая приближается к Шевроле 1958 года, припаркованному в открытом гараже ее пригородного дома. Кадр сделан в ярких лучах полуденного летнего солнца, со значительного расстояния, возможно из машины припаркованной через дорогу. Фотография показывает нам весь дом и большую часть дорожки. Предоставленной информации не хватает, чтобы предположить, какие приключения вызывали эту женщину из прохладной безопасности ее дома, но мы все равно пытаемся предположить, возможно, потому, что информация скрывается расстоянием. Фотография ставит нас в положение частного детектива, готового увидеть значимое при минимальной видимости.

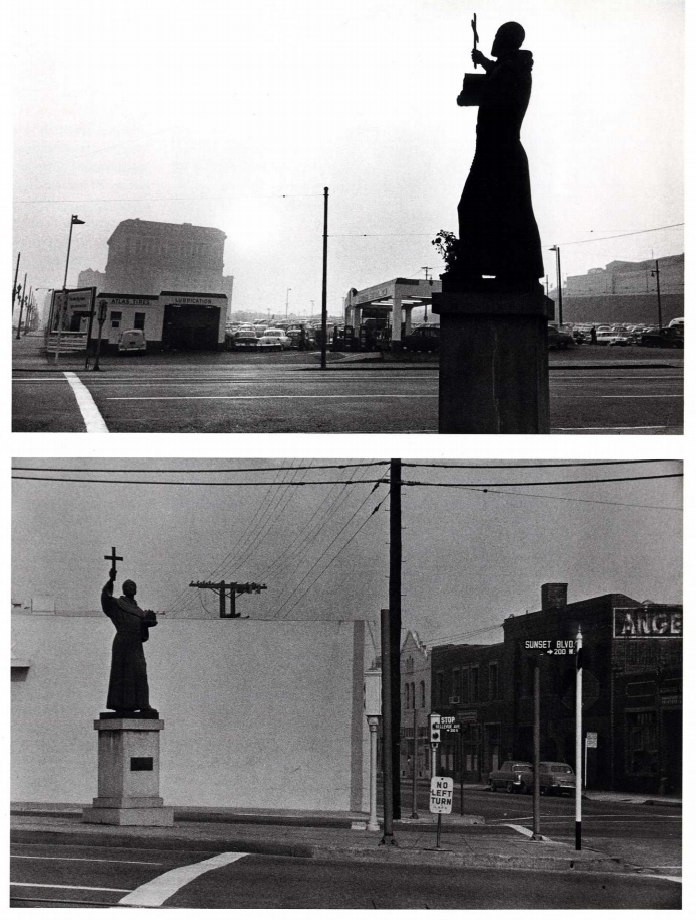

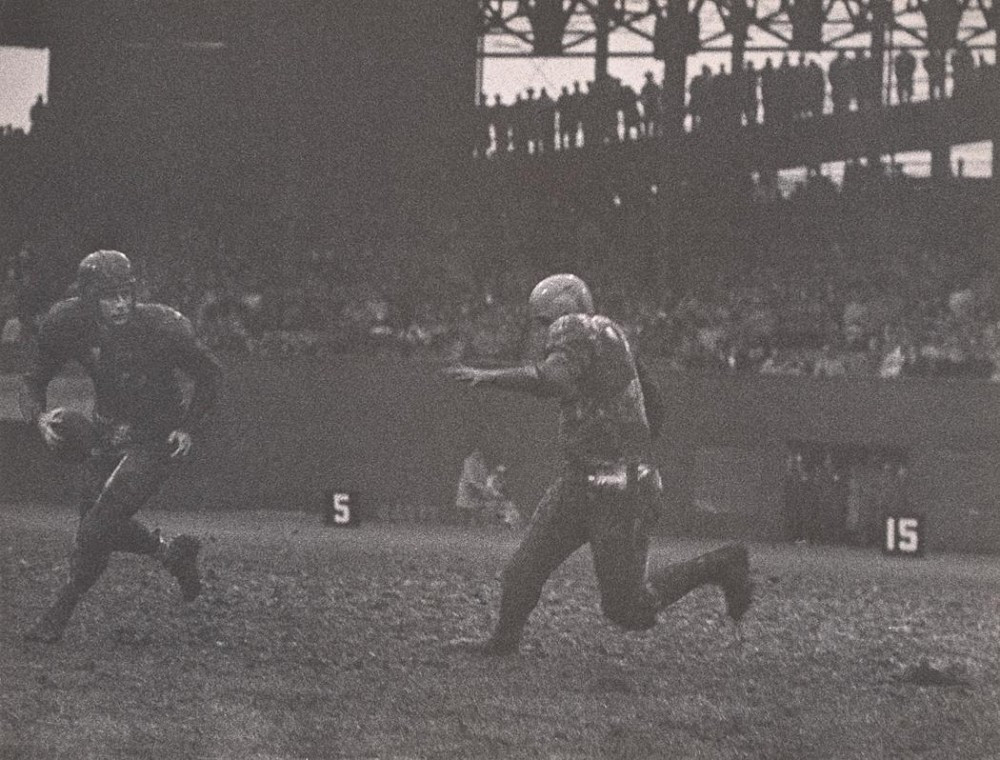

Изменения в идеях Виногранда о фотографической форме можно увидеть в двух футбольных фотографиях. Первая сделана в 1953 году на игре между New York Giants и Cleveland Browns, вторая — двадцать лет спустя в Техасе. Первая фотография — простая в графике и содержании — сводит игру к базовой конфронтации — нападающий с мячом против защитника. Она описывает ситуацию широкими импрессионистскими мазками, и могла бы быть выбита на памятной монете с надписью: Browns 7, Giants 0. Вторая фотография, возможно, единственная футбольная фотография сделанная с боковой линии, где видны все двадцать два игрока. Стиль описания — буквальный и энциклопедичный. Тема фотографии — не драма героической борьбы, но азарт хаотичного насилия. Смысл первой фотографии предельно ясен, вторая же ничего не упрощает, но тем не менее достигает такой упорядоченной структуры фактов, которую мы не видели раньше. Конечно, она результат удачи. Виногранд не мог бы специально создать такую структуру или остановить двадцать пять тел (включая судей) в полете, чтобы найти лучшую точку или подождать лучшего света. Кроме общей массы он даже не видел фотографию, которую снимал, одну из трех получившихся за игру, уделяя внимание возможности быть сбитым бегущим тяжелым футболистом. Эта фотография — везение, в то время как сто других кадров, где он пытался добиться того же результата — изображения, в которых будет чувствоваться дрожь, были неудачными — на них не было видно сути хаоса, а только лишь хаос. Большинство лучших фотографий Виногранда или даже все его лучшие фотографии включали в себя удачу другого порядка, чем простая человеческая удача, необходимая для любого достижения. Эта удача та же, что у спортсмена, для которого поражение — в правилах игры, и очевидный успех никогда полностью герою не принадлежит. Великий Генри Аарон в своей карьере сделал хоумран 755 раз, но не смог сделать — почти 12 000 раз.

Чем старше становился Виногранд, тем больше становились его амбиции, и роль удачи в его работе росла. Чем более сложными и непредсказуемыми становились его идеи, тем меньше становилось шансов на успех каждом в отдельном кадре.

***

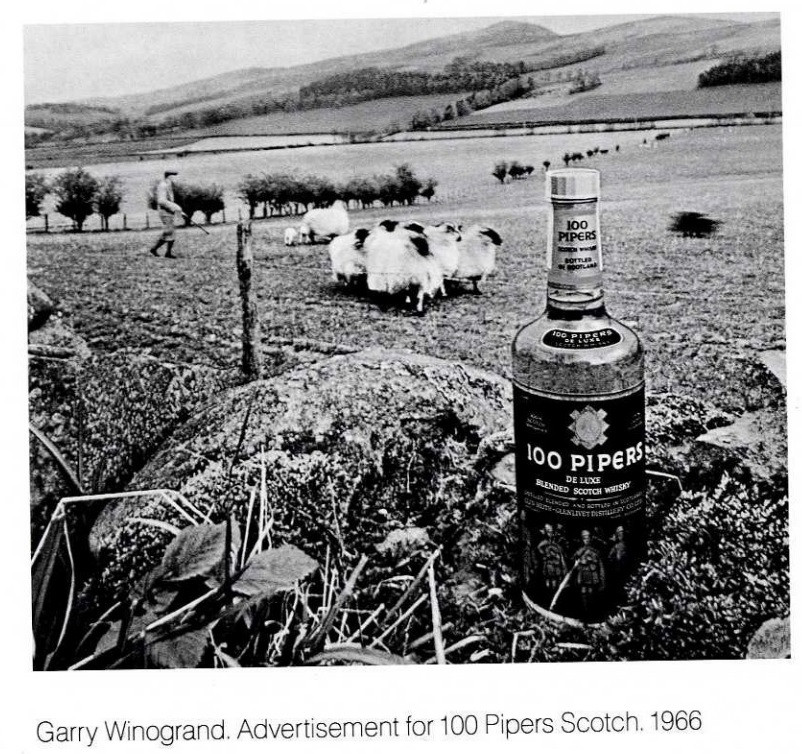

К началу 60-х годов иллюстрированные журналы уже не казались большинству фотографов источником художественной или финансовой поддержки. За последней Виногранд как и многие фотографы, считавшие себя журналистами, обратился к рекламной съемке. Это занятие совершенно не подходило ему по темпераменту и образованию, но он получал работу благодаря своей энергичности и убедительности. И в течение десяти лет он основную часть своего дохода получал от рекламных съемок, которые его не интересовали, и к которым он не был подготовлен технически. Конечно, ему не давали заданий, где требовалось оборудование, помощники и хотя бы немного искреннего интереса. Но даже на задворках индустрии ему удавалось находить достаточно работы, чтобы поддерживать себя и свою настоящую работу. Если он и знал, что его рекламные фотографии были, в лучшем случае, второсортными, то он не признавал этого. По его мнению, рекламная фотосъёмка была простым ремеслом, которое может делать любой профессионал, и что все эти фотографии были в

Виногранд и его вторая жена, Джуди Теллер, познакомились в офисе компании “Doyle, Dane, Bernbach”, где она работала рекламным копирайтером. Её поддержка и, возможно, влияние помогали получать ему работу в рекламе, но после двух лет брака ко времени их разрыва в 1969 году он потерял весь тот малый интерес к рекламе, который у него был. Также он потерял интерес к журналистике. Позже он вспоминал 1969 год как год, когда он перестал быть «наемным работником»: «Мне это нравилось до тех пор, пока не разонравилось… Я просто не хотел продолжать заниматься этим…»

Если Виногранд сознательно отказался от коммерческих работ в 1969 году, то гораздо раньше он начал уделять основную часть своего времени персональным работам, которые лишь иногда и по случайности можно было продать. После 1960 года работы, благодаря которым он стал известен, он делал для себя, не зная, где для них существовала публика, если она вообще существовала. Для Виногранда, как и для большинства амбициозных фотографов этого столетия, необходимая и благосклонная аудитория была маленькой настолько, что могла собраться вокруг столика в кафе.

В конце 50-х годов он начал искать способы показывать свои работы не только в журналах. В 1959 и 1960 годах его работы показывались в

Фотографии, снятые за этот год, составили основную часть работ Виногранда, выставленных в 1967 году в Музее современного искусства на выставке «Новые документы» (“New Documents”), где также были показаны работы Дианы Арбус и Ли Фридлендера. Выставка привлекла большое внимание. В случае Виногранда оно было направлено на то, что казалось небрежностью его новых работ. Лучшие из них были более сложны для немедленного понимания, чем ранние уличные фотографии или фотографии из зоопарков. Они могут рассматриваться как окончательный разрыв со стандартами создания изображения, выраженных в терминах композиции — удачного расположения частей — или в терминах хорошего дизайна, где на внутреннюю графическую арматуру крепится информация фотографии.

Новые фотографии Виногранда предложили стандарт в котором фотография — непосредственный результат взаимодействия точки зрения, кадрирования и момента, описывающие видение субъекта фотографом.

Он говорил: «Не существует особого стиля, как фотография должна выглядеть». Его собственные фотографии выглядели так, как они выглядели

Термин «эстетика любительских снимков (snapshot aesthetic)» был придуман, чтобы дать имя незавершенному характеру этих фотографий. Таких отличных от привычных идеалов хорошего изобразительного дизайна с его тугой совокупностью взаимосвязанных форм. Виногранд называл этот ярлык идиотским, правильно указывая на то, что типичный любительский снимок хотя бы в намерении был жестко концептуальным, даже тотемическим. Хотя в этом термине было зерно истины, ведь и

В конце шестидесятых интерес к персональным работам Виногранда начал расти, и его стали приглашать преподавать. Сначала как приглашенного профессионала в

Виногранд не верил до конца ни мотивам, ни компетенции художественных школ и, возможно, не полностью доверял самому себе настолько, чтобы принять их поддержку по иным причинам кроме той, что она была ему нужна. Взамен он объяснял своим ученикам, что это всё было плохой идеей, что в том невероятном случае, что у

Под конец жизни его уверенность как учителя выросла, ему меньше требовались гонорары от воркшопов и однодневных выступлений в стиле «покажи и расскажи», и его стиль как лектора стал более расслабленным. Его ответы на наивные вопросы стали менее резкими и агрессивными, а иногда, в рамках его гордости, щедрыми и открытыми. Но до конца своей жизни он был холодно пренебрежителен с учениками, кто не отличал искусство от художника:

Вопрос: Почему вы создаете искусство?

Ответ: Это образ жизни. Это способ прожить жизнь.

Вопрос: Тогда я не могу воспринимать ваши фотографии всерьез.

Ответ: Вижу, что вы бы предпочли больше риторики. Но все что есть — это изображение. Я — не важен. Вам предстоит многому научиться, молодой человек. С того момента, когда работа создана, художник — не важен.

В то время как Виногранд становился известным, его заставляли пытаться объяснять словами вещи, о которых он знал, что объяснить их невозможно. Но можно, если повезет, продемонстрировать в фотографиях. Его комментарии о фотографии были иногда гениальными, часто богаты остроумными синекдохами, но почти всегда спорными. Они были наполнены противоречиями и в конечном итоге разочаровывали. Он старался как мог, отвечая на вопросы, на которые не было ответов. Что делает фотографию хорошей? Что значат его фотографии? Были ли его намерения благородными? Он знал, что даже его лучшие и самые афористичные ответы не верны. Что искусство вроде фотографий, это только частица истины, но видимая с одной точки зрения, с краями, исключающими большую часть данных. Так что он подрывал смысл одной эпиграммы другой, сказанной с такой же старозаветной уверенностью, но противоречащей предыдущей. Он обращался со словами так же, как и с камерой: если он думал, что есть шанс сделать фотографию, то он снимал и оставлял редактирование на потом. Со словами он поступал так же: если он чувствовал, что есть шанс для правила, остроты, рецепта или шутки, то он пробовал. А потом пробовал опять, уверенный что у него все ещё будут другие шансы — как будут другие кадры на пленке.

***

В 1969 году Виногранд получил свою вторую стипендию Гуггенхайма, которую ему дали для создания фотографий о «воздействии, которое оказывает пресса на мероприятия». Не ясно, думал ли он, что сможет снять это, или же он имел в виду, что будет фотографировать на мероприятиях, где присутствие прессы являлось ключевым. На мероприятиях, которые были задуманы и организованны с пониманием того, что журналисты — главные участники, и которые бы не состоялись, если бы пресса о них не узнала. Двадцать лет работы журналистом убедили Виногранда, что мероприятия организуются для того, чтобы их сняли. И что более интересно сфотографировать их с этой точки зрения, а не делать снимки, предполагающие, что фотограф стал свидетелем случайного события.

Это был самый амбициозный проект Виногранда. И многие великолепные фотографии, сделанные им для этого проекта, действительно читаются как документы, иллюстрирующие тезис, что большинство новостей — придуманные новости. Более слабый фотограф мог бы добиться большего успеха в иллюстрировании этой идеи, сфокусировавшись на теории, а не на безумном карнавале мероприятия. Но Виногранда неизменно влекло к драмам, которых не было в сценарии, к спонтанным импровизациям, к непредвиденным ситуациям и к мелким личным кризисам, которые показывали, к нашей радости, что планирование было до смешного неадекватно. И что мероприятие

Проект, который потом стал известен как «Связи с общественностью» (Public Relations), начался задолго до стипендии Гуггенхайма и продолжился после. Между 1969 и 1976 годами Виногранд снял около 700 пленок на публичных и непубличных мероприятиях и сделал 6500 пробных отпечатков 28×35 см. Из которых потом Тод Пападжордж (с помощью и под руководством Виногранда) отобрал фотографии для выставки и сопутствующей книги.

Благодаря непрерывной визуальной жизненности и богатству случайностей достойных Чосера, эта удивительная коллекция, кажется, выходит за рамки возможностей одного фотографа. Если собрать лучшие кадры всех других фотографов, запечатлевших публичное поведение американцев в тот период, то маловероятно, что соберется такая живая и выразительная коллекция. А вдобавок, Виногранд дал нам целостность искусства — гармонию чувственности и стиля.

Фотограф и критик Джерри Баджер описал фотографии «Связей с общественностью» как «виртуозные работы, которые занимают место среди самых искусных из

Не все рецензии были положительные. Майкл Эделсон говорил, что он видел в коробке с отказами в Associated Press фотографии лучше. Шелли Райс сказала, что Виногранд «остановился на полуготовой серии фотографий, которые выражают только самые банальные и поверхностные трюизмы об очень сложных вопросах». А.Д. Коулман находил фотографии практически неотличимыми друг от друга, и что Виногранд — фотограф «профессионально и экономически принадлежащий к высшему классу. Он получает огромную поддержку от корпоративного/государственного сектора и его правой руки — музейной/галерейной сети. Виногранд не может позволить себе кусать руку, которая его кормит.»

Внешне Виногранда редко расстраивали комментарии критиков, реакция которых на его работу часто была легкомысленной, а иногда жестокой. Он говорил, что не отвечает за лепет детей. Лишь однажды он искренне расстроился от опубликованной критики. По иронии судьбы тот текст, опубликованный в сборнике рецензий Джанет Малкольм в 1975 году, не был негативным по отношению к работе Виногранда. Но она сравнила его работу с любительскими снимками, смешения с которыми он не терпел. Он ответил (восемь месяцев спустя) и обвинил Малкольм в непрофессионализме, как будто он не мог подобрать более бранного слова. Он также запретил печатать его работы в книге с её эссе по фотографии.

Следует отметить, что 1975 год был плохим для Виногранда. В марте он бросил курить и быстро набрал 20 кг, что особенно было заметно на его шее. Это лишний раз показывало, что у него есть проблемы со щитовидной железой,

***

Составлять традиционный список значимых событий в жизни Виногранда — значит составлять хронологию того, что на бумаге выглядит чередой проблем и неудач с редкими недооценёнными успехами. Те, кто знал его лично, могли бы увидеть противоречие между голыми фактами его биографии и собственными воспоминаниями о нём как о человеке, переполненном энергией и хорошим настроением. Человека, постоянно спешившего навстречу любым сюрпризам, которые ему готовила жизнь. Который вопреки собственному опыту никогда не уставал превозносить брак и семейную жизнь, а также достоинства тяжелой работы и профессионализма. Также правда и то, что будучи ребёнком, чтобы побыть одному, ему приходилось гулять по улицам Бронкса допоздна, и что он страдал от язвы двенадцатиперстной кишки с семнадцати лет.

В 1963 году в заявлении на стипендию Гуггенхайма Виногранд со спокойной и пугающей откровенностью изложил свой глубокий пессимизм, с которым он смотрел на мир и потенциальную силу своей работы: «Я смотрю на фотографии, которые снял до сих пор, и они вызывают у меня чувство, что то, кто мы, что мы чувствуем и что с нами станет — это не важно. Наши успехи, наши надежды — мелкие и бессмысленные. Я читаю газеты, книги, журналы. Они все наполнены иллюзиями и фантазиями. Я могу только заключить, что мы потеряли себя. Атомная бомба может окончить нашу жизнь навсегда, и даже это — не важно. Мы не любили жизнь. Я не могу принять свои выводы, и поэтому я должен продолжать мое фотографическое исследование дальше и глубже. Это мой проект.»

Кто-то может объяснить разницу между оптимистичным и пессимистичным Винограндом, предположив, что один из них был маской — во-первых, способом избегать сложных проблем, а

Тем не менее, Виногранд верил (или заявлял), что ему повезло, что он открыл для себя фотографию, что без неё он стал бы наркоманом, преступником или бездомным: «Я никогда не решал стать фотографом. В

Виногранд и Джуди Теллер расстались в 1969 году, и год спустя их брак был аннулирован. В конце 1969 года он встретил Эйлин Адель Хейл, они поженились в 1972 году и в следующем году, когда Виногранд начал преподавать в Университете Техаса, они переехали в Остин.

Виногранд говорил, что отправился в Техас потому, что ему там нравилось. Он чувствовал, там есть, что ему снимать. До этого, путешествуя по Техасу, он снял там одни из самых запоминающихся своих фотографий. Может показаться, что Техас, с его публичным, экстравертным стилем и любовью к позерству, послужит для него прекрасным материалом. Но то, на что мы надеялись, не произошло. Виногранд снял тысячи пленок, пока жил в Техасе, но лучшие из них были сняты не в Техасе, а в поездках. В

Пока Виногранд жил в Техасе, он все еще работал над «Связями с общественностью», он также готовил к изданию «Женщины — прекрасны». Ещё он преподавал. Этому он отдавал все свои силы, несмотря на сомнения в том, что это принесет пользу. Виногранд был занят, и его поклонники не могли надеяться на то, на что мы подсознательно надеялись: на работы, выразившие характер места, которое с расстояния выглядит более американским, чем любое другое место конца XX-го века — открытым, плодородным, безрассудным, безнадежным, мифическим местом, которое, если бы существовало, идеально подошло бы личности и талантам Виногранда.

Без сомнений, такого места не существовало. Но мы бы могли, несмотря на наши предубеждения, удовлетвориться любым другим местом. Глядя на рабочие кадры, снятые в Техасе, по большей части на гору несмотренных контактных отпечатков, не просто найти доказательства того, что он смог увлечься Техасом. В основном, мы видим снимки фотографа, коротающего время между поездками.

Пять лет спустя Виногранд ушел из университета и переехал в

Рабочий процесс Виногранда в Калифорнии как будто следовал странно бездумному и ограниченному маршруту, постоянно приводившему его к одним и тем же мотивам: фермерский рынок, голливудский бульвар, китайский театр Граумана, Масл-бич — все те места, где можно увидеть множество людей на улице. Удивительно, что в фотографиях Виногранда жизненная сила этих мест кажется вялой и слабой. Возможно, компенсируя это, Виногранд начал снимать более лихорадочно и хаотично.

Сложно сказать наверняка, сколько пленок снял Виногранд в Калифорнии. Однако можно быть уверенным, что цифры были внушительными. К моменту его смерти в 1984 году более 2.500 катушек пленки оставались непроявленными. Эта цифра может показаться огромной, но в реальности дела обстояли ещё хуже. К этому надо прибавить 6.500 катушек, которые были проявлены, но не отсмотрены. Контактные отпечатки были сделаны с 3.000 пленок, но лишь на немногих из них есть хоть какие-то отметки. Записи Виногранда свидетельствуют, что пока он жил в

Кто-то может спросить, какими проблемами объясняется такое количество непроявленных пленок: техническими или психологическими? Сложно не задаваться вопросом, собирался ли Виногранд когда-либо вообще разобраться с такой горой работы и хотел ли он это делать?

Проэкспонировать пленку — не значит сделать фотографию. И фотограф, который не думает о законченной фотографии, как пианист, который играет исключительно на немом пианино. В отсутствии отпечатков ошибки накапливаются, мастерство становится теорией, а размышления выдаются за искусство. Чем меньше Виногранд подвергал критике свои работы, тем больше деградировали его навыки. Последние несколько тысяч катушек страдают от множества технических недостатков: оптических, химических и физических. Наиболее заметная ошибка — это его неспособность твердо держать камеру во время экспозиции. Даже при ярком солнце, на короткой выдержке негативы часто нерезкие. Как будто акт съемки стал просто жестом, отмечающим, что что-то, находящееся перед камерой, можно снять, если будет желание сфокусировать свое внимание.

Гигантский объем его поздних работ не позволяет даже приблизительно ухватить их содержание и его амбиции. Пытаться просмотреть все 300.000 фотографий, или даже значительную их часть, требует постоянной концентрации и готовности к неожиданностям. Но концентрация нарушается, когда контактные отпечатки заполнены уродливыми техническими недостатками, или когда на отпечатках видно насколько рассеяно проэкспонирована пленка. В такие моменты редактору начинает казаться, что он стал жертвой хитрого плана фотографа унизить его. Такое состояние разума редактора вредно для открытого восприятия фотографий, в то время как усталость, напряжение и отсутствие знаний оказывает давление на редактора, и после просмотра тысяч кадров у него остается в памяти не то, что он видел, а только ощущение, что он видел чьи-то забытые переживания. Можно с уверенностью сказать, что эта гора фотографий останется загадкой до тех пор, пока взвод исследователей не отсортирует её по мотивам и датам и не построит по кусочкам модель того, что пытался сделать этот замечательный фотограф, и чего он добился в последние годы.

Ну, а пока, мне кажется, что в конце жизни в одни дни Виногранд был как вышедшийиз–под контроля творческий порыв. В другие дни он был как привычка, как перегретый двигатель, который не останавливается даже после того как у него выключили зажигание.

Стремительное ухудшение работ Виногранда в последние годы можно объяснить несколькими причинами. Можно предположить, что его понимание фотографии было настолько простым и мощным, что когда он нагружал его все новыми и новыми смыслами, то оно просто сломалось. Или что он потерялся в Техасе и Калифорнии, что его успех был основан на приобретенной в родном Нью-Йорке экстраординарной чувствительности к публичным жестам и ритмам и, хотя он мог взять это специализированное знание с собой в короткие поездки, оно оказывалось бесполезным, когда он переезжал надолго. Или что его личная жизнь, тридцать пять лет балансировавшая на грани катастрофы, стала настолько большой проблемой, что он не хотел больше ей рисковать, пусть даже от этого страдала его работа. Или что его самочувствие после операции 1975 года оставляло желать лучшего, чему сопутствовали рецептурные лекарства и безрецептурный алкоголь, которыми он заглушал боль и вынужденные дни безделья. Или что он уже сделал со своей жизнь всё, к чему подготовил его талант и обстоятельства, после чего ему не оставалось ничего другого кроме, как только играть роль фотографа.

В последние годы были дни, когда Виногранд казался прежним собой, когда он полностью осознавал потенциальные значения своих субъектов и их возможные значения в фотографии. Эти хорошие дни часто случались в поездках, вдали от Остина или Лос-Анджелеса, когда он мог на мгновение сбежать от обязанностей важных в жизни мужчины, но чуждых художнику. Но для биографа наиболее важными работами будут не работы хороших дней, с которыми мы в общем знакомы, но упорная, повторяющаяся, бездумная работа плохих дней.

Даже если работа Виногранда последних лет сильно испортилась, то она всё равно поражает своей бескомпромиссной неотступностью и компульсивным любопытством игромана, которое позволило Виногранду доверить смысл всей своей жизни нарастающему неравному соревнованию с законом случайных чисел. Большая часть его поздних работ кажется своенравной, бессмысленной и самодовольной. Но все вместе они интересны не столько потому, что неумеренность интересна сама по себе, сколько потому, что его фотографии сильно похожи на жизнь: они неопрятны, непонятны и, в целом, неуклюжи, но ещё они непривычны, и в этом их убедительность и привлекательность. Глядя на многие из последних кадров Виногранда, кажется, что они рвут все связи с привычными требованиями искусства. Возможно, он потерял свой путь, или он пытался приготовиться для нового начала.

Среди 300 тысяч снимков можно найти подтверждение любым тезисам о работе Виногранда, но единственное, в чем можно быть уверенным полностью — это только в их количестве. Но последние контактные отпечатки Виногранда всё-таки содержат в себе новые идеи. В

Во многих своих последних пленках Виногранд кажется экспериментирует с идеями, обращающимся к абстрактным тенденциям, которые были характерны в фотографии за полвека до этого. Фотографируя людей, переходящих улицу, он увлекается белыми линиями, определяющими пешеходный переход, или тенями фонарных столбов и проводов. Мысли Виногранда как будто блуждают, уходя от его номинального субъекта, который не может надолго удержать интерес Виногранда.

Но, возможно, наиболее необычные из его последних фотографий те, которые приближаются по своим свойства к простым портретам. Эти кадры, обычно мужчин, иногда пожилых пар, интересны не за свое формальное своеобразие или остроумие, а за простоту, с которой они передают ощущение чужих жизней.

В

Но если необходимо объяснение, то можно сказать, что Виногранд снимал, не задумываясь, что фотографирует. И что он больше всего фотографировал тогда, когда у него нечего было фотографировать, надеясь, что сам акт фотографирования даст ему субъект его фотографий.

Эта мысль, теоретически, может объяснить 150 роликов пленки, которые он снял в «Иваре» — стрип-театре, где сменяющиеся женщины выполняли одну и ту же рутинную операцию: намекали на то, что они могут показать, обещали показать и потом показывали свои половые органы аудитории, состоявшей из мужчин, которых можно было назвать жалкими или несчастными. Но они, тем не менее, были объектами достойными Чосера, Хогарта или Виногранда, если бы он в те месяцы не был одним из них.

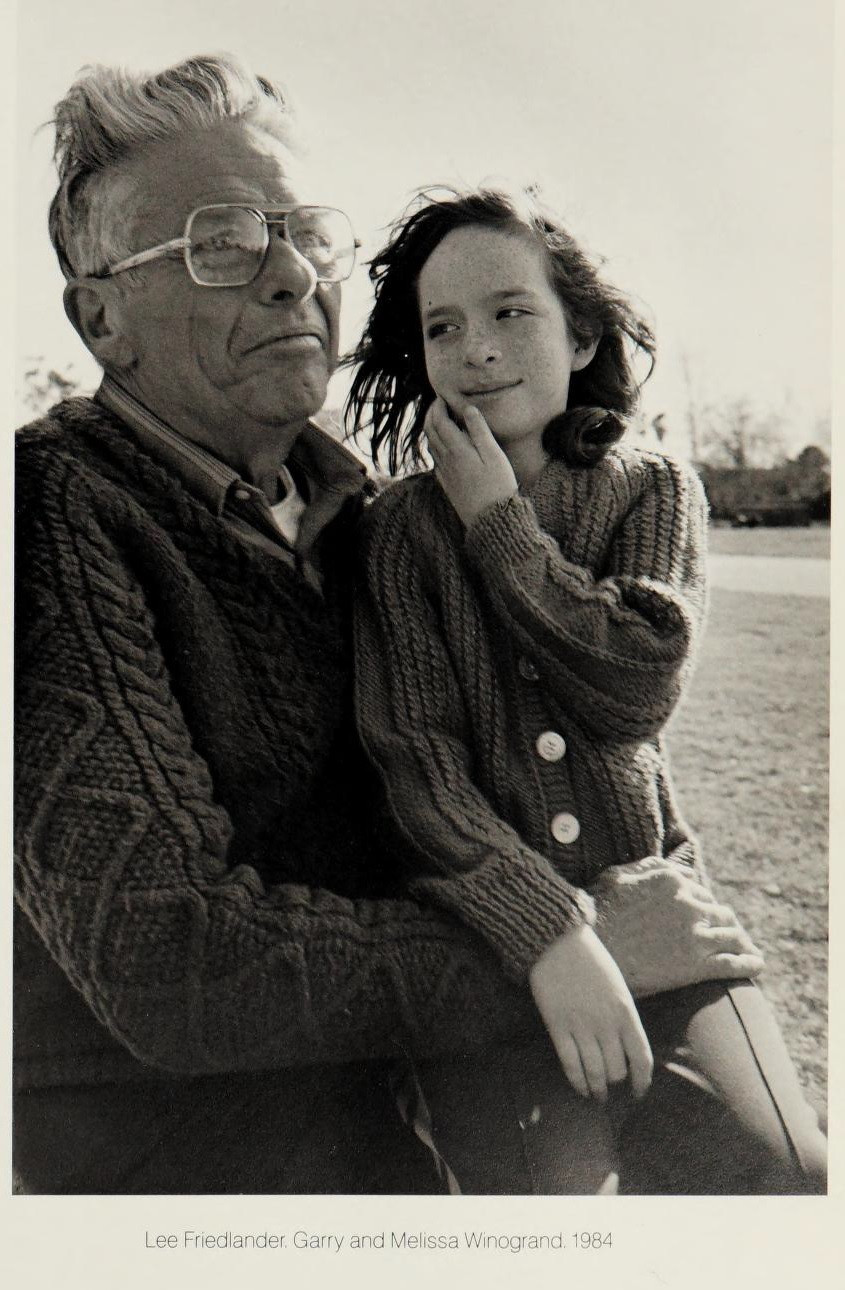

Ещё он фотографировал свою дочь Мелиссу, которой было 9 лет, когда он умер, в духе, более близком к ритуалу, чем к искусству. Он фотографировал её каждое утро, когда провожал в школу. Режиссёр Тейлор Хэкфорд предполагал, что у этих фотографий было своего рода магическое предназначение, что они были символами владения, которые обеспечат её безопасное возвращение.

Технический упадок последних работ, возможно, ускорился, когда в 1982 году Виногранд приобрел моторный привод для своей Лейки. Это позволило ему снимать больше, при этом меньше думая. В тот же день он купил камеру большого формата 8×10 дюймов — инструмент, который предполагает диаметрально противоположный подход к фотографии. Новая камера, возможно, была признанием того, что его старое направление мыслей приближалось к переломному моменту. Он не использовал большой формат, но он говорил о том, чтобы снимать на него, и о своем желании найти маленькое местечко на Гудзоне, недалеко от

1 февраля 1984 года Виногранд, несмотря на инстинктивное недоверие к авторитетам, посетил врача

Его состояние стремительно ухудшалось, и 19 марта Том Консильвио отвез его вместе с семьей в клинику Герсон в Тихуане, в Мексике. Он умер там вскоре после поступления.

***

Гарри Виногранд был человеком экстраординарного ума и своеобразной восприимчивости, кто, благодаря своим ранним скромным успехам и благодаря Эвансу и Франку, создал невероятно амбициозную концепцию потенциала фотографии. Он открыл, что лучшие из его работ были не иллюстрациями того, что он уже знал, а были новым знанием. Новое знание, которое открывается не по воле человека, должно быть открыто через эксперименты, игры интуиции и удачу. Он научился «жить внутри процесса» фотографии. Под этим он понимал работу в терминах формальных ценностей, полученных из его собственного фотографического опыта и его философских ценностей, доказательства которых он мог найти в своих контактных отпечатках.

Теперь нужно приложить усилия, чтобы вспомнить, какой была современная фотография до Виногранда. Наиболее смелые работы его непосредственных предшественников кажутся почти простыми, теперь они уже нашли свое место в истории, там, где проблемы кажутся очевидными, а решения неизбежными. По сравнению с ними работы Виногранда остаются сложными и проблематичными. Возможно, что его видение потенциала фотографии в конце концов привело его к проблемам настолько сложным, что они не оставили ему надежды на успех. Фотография основана на вере, что существует связь между внешним видом и внутренним смыслом. Но как описать смысл хаоса, не подчинившись ему? Более молодые фотографы могут отступить от таких фаустовских амбиций, обменяв их на уверенность большего контроля. Но даже несмотря на это, Вингоранд всё равно осложнил им жизнь, поскольку его работа показала, что фотография может придать видимую и постоянную форму переживаниям настолько сложным, непредсказуемым и незаметным, что некоторые могут подумать, что их невозможно передать.

Виногранд настаивал на том, что он — не философ и не принимал обязательств, возлагающихся на эту роль. Он брал на себя ответственность только за разъяснение своего собственного опыта в рамках возможностей фотографии. Он придумал хитрые отговорки, чтобы дистанцироваться от моральных подтекстов, которые другие могли увидеть в мире его фотографий. И если эти отговорки были предназначены для его защиты от гнева тех, кто мог обезглавить гонца, то он хорошо маскировал этот факт. Но более вероятно, что он защищал себя от опасности быть одновременно художником и критиком. Если бы он с разговорами слишком глубоко погрузился в смысл своих снимков, то он бы позволил аналитическому интеллекту слишком настойчиво выглядывать

Конечно, он отвечал за эти смыслы. Где-то под слоем своей любви и восхищения способами, которыми фотография изменяет и реконструирует реальный мир, он прекрасно понимал, что изменения и реконструкции в его снимках описывают его собственный мир. Этот мир состоит из энергии, честолюбия, пылающего эгоизма, отчаянного одиночества и непривычной красоты. Это его мир, а не наш, за исключением тех моментов, когда мы можем принять его фотографии как правдивые метафоры для нашего недавнего прошлого.

Когда мы рассматриваем беззаботную смелость его успехов и неудач, мы становимся нетерпеливыми к простым ответам на простые вопросы и к опрятности того, что сейчас выдается за амбициозную фотографию. Виногранд дал нам работы, которые дают новый ключ к понимаю того, что может фотография, а также работы, которые остаются тревожными, незавершенными и очень сложными. Некоторые будут считать, что важность этих работ лежит в их стиле, в технике или в философии. В этом недоразумении нет никакого вреда, и из этого даже может получиться что-то полезное. Но это будет иметь мало общего с работой Гарри Виногранда, чьи амбиции заключались не в том, чтобы делать хорошие снимки, а в том, чтобы через фотографию познать жизнь.

Перевод Михаила Конинина, 2017.

Нашли опечатку? Напишите сюда.