Меррилл Б. Хинтикка и Яаакко Хинтикка. Как язык может быть сексистским?

Prima facie наш заглавный вопрос может показаться бессмысленным. За вычетом разного рода нетерпимцев, практически все согласятся с тем, что язык часто используется в сексистском ключе. К чему тогда этот вопрос?

Мы формулируем название статьи таким образом, поскольку оно служит для привлечения внимания к общему сложному вопросу феминистской философии, рассматриваемой в качестве серьезного теоретического предприятия. Сексистское использование языка, которое первым приходит на ум большинству людей, скорее является образчиком довольно мало интересных аспектов языка. В качестве примера можно привести сексизм, выражаемый через сугубо эмоциональное значение, а также те сексистские способы использования языка, которые непосредственно отражают сексистские обычаи и традиции, например, различные способы обращения к человеку в японском языке. Нет никакой исследовательской проблемы в том, как именно такой сексизм возможен в рамках языка; также не видится никакой любопытной интеллектуальной проблемы в том, каким образом сексистские языковые выражения могут быть диагностированы и излечены. Как только мы приводим в порядок наши эмоции, а наши традиции и обычаи освобождаются от сексизма, никаких остаточных проблем не остается. Ну, или кажется, что это так.

Данная дискуссия иллюстрирует некоторые критические замечания, которые часто высказываются в адрес феминистской философии. Хотя социальные проблемы, рассматриваемые феминистской философией, обычно признаются актуальными и важными, часто отрицается, что их обнаружение и решение требует или приводит нас к

Мы как раз пытаемся оспорить это мнение с помощью данного исследования. Мы предполагаем, что ряд сексистских вариантов использования языка иллюстрирует интересные общетеоретические проблемы. Следовательно, анализ таких сексистских употреблений включает в себя значимые вопросы теоретической семантики. Даже если в некоторых случаях не возникает вопросов о том, как возможен сексистский язык, в других случаях сам механизм его возникновения представляет собой интересную проблему. В данном эссе мы не столько стремимся решить эту общую теоретическую проблему, которая, как мы видим, всплывает здесь — такая проблема слишком велика для одной статьи, — сколько признать ее, и нас меньше волнуют детали примеров использования сексистского языка, чем их связь с общей проблемой, которую мы ставим. Указывая на эту связь, мы пытаемся дать конкретный пример теоретического интереса к проблемам, естественно вытекающим из феминистской обеспокоенности.

Теоретическая проблема, которую мы ставим, заключается в следующем: практически в каждом важном современном логическом или философском подходе к семантике множество репрезентативных отношений между языком и миром, с которым он имеет дело, принимается как данность. Например, в определениях истины по Тарскому оценка нелогических констант рассматривается как данность {1}. В семантике Монтегю функции значения, связанные с простейшими словами, также рассматриваются как данность {2}. И в подходах, которые полагаются на перевод на некоторый привилегированный “язык мысли”, семантика исходного языка также остается практически непроанализированной {3}.

Мы хотели бы подчеркнуть, во-первых, что принципы, в соответствии с которыми определяются эти фундаментальные репрезентативные отношения между языком и реальностью, требуют гораздо большего внимания, чем им уделяется сейчас, и что осознание этих принципов жизненно важно даже для понимания и применения современной формальной семантики. У нас возникает искушение говорить о подсистеме языка (подмножестве совокупности правил, управляющих языком), которая в некотором смысле является более фундаментальной, чем подсистема, изучаемая современной формальной семантикой. По причинам, которые будут раскрыты несколько подробнее далее, мы называем последнюю — структурной системой, а первую — референтной {4}.

Однако эта формулировка несколько упрощена, поскольку между двумя системами существует большее взаимодействие, чем можно предположить из нашего схематичного первого утверждения. Кроме того, неясно, все ли феномены, которые мы имеем в виду, тесно связаны друг с другом по обе стороны границы, чтобы мы могли говорить о реальной (под)системе. Поэтому предварительную формулировку нашей темы и термина “референтная система” следует воспринимать с изрядной долей скепсиса, считать ее временной и исследовательской по своей природе. В любом случае, мы проиллюстрируем общий тезис посредством обсуждения нескольких более узких проблем. Мы также укажем, как пара конкретных проявлений сексизма языка наглядно иллюстрирует нашу общую теоретическую проблему.

Некоторые аспекты референтной системы иногда классифицируются как относящиеся скорее к прагматике, чем к семантике. Подобные маркировки безвредны до тех пор, пока не вводят нас в заблуждение, заставляя ожидать, что такие “прагматические” феномены каким-то образом неразрывно связаны со многими другими вещами, также отнесенными к “мусорной корзине прагматики”, по выражению Йегошуа Бар-Хиллела.

Например, мы не видим никакой интересной связи между тем, что мы называем референтной системой, и

Сначала мы попытаемся привести пример, когда референтная система сама по себе не дает достаточно информации для того, чтобы структурная система могла работать так, как от нее обычно ожидают в наши дни. В качестве примера можно привести слово, сила которого обсуждалась, пожалуй, больше, чем сила любого другого слова: слово «good». Конечно, мы не можем здесь исчерпывающе обсуждать проблемы, связанные с ним. Просто предположим, что его действие заключается в том, что оно опирается на некий оценочный принцип, но какой именно это оценочный принцип, решается из контекста. В некоторых случаях говорящая может, например, опираться на определенный набор ценностей, которые она или он разделяют с аудиторией или, по крайней мере, предполагают, что аудитория знакома с ними, независимо от того, являются ли ее члены активными приверженцами этих ценностей. Но в других случаях говорящая, которая может быть, к примеру, moral reformer, способна использовать те же слова для объявления нового принципа оценивания. Уже существующие принципы оценивания обычно определяются чьими-то интересами {5}. Но когда Сократ утверждает, что он добродетельный человек, agathos, отказываясь при этом участвовать в общественной жизни и пренебрегая благосостоянием своей семьи, он не только не опирается на действующий принцип оценивания собственных действий. Он также не опирается на

Причина, по которой мы отнесли эту контекстную зависимость слова «good» к референтной подсистеме языка, должна быть очевидной. Речь идет о том, в каких случаях предикат «good» может быть правильно применен, т.е. какой экстенсионал (референцию) он имеет. Поскольку такие экстенсионалы наших первичных терминов — это то, что предполагается заданным до обычного (структурного) анализа семантики естественного языка, который в настоящее время является предпочтительным видом семантического анализа любого понятия, то для того, чтобы с этим словом можно было работать в рамках обычного подхода, необходим единый принцип оценивания. Однако неотъемлемой частью функционирования референтной системы является то, что в случае с этим словом не предлагается никакой уникальной оценочной шкалы или принципа.

Это означает, что фактическое использование слова «good» (в нескольких конструкциях, в которые оно может входить) может опираться на неписаные и скрытые оценки или интересы. Они могут быть представлены, но мы не замечаем их присутствия. В качестве небольшого, но тонкого примера можно привести разницу в значении английского выражения a good man и его буквальных аналогов в других языках, например, немецком, шведском и финском. Разница ярко иллюстрируется сравнением отрывка из автобиографии Г.Э. Мура (в посвященном ему томе “Library of Living Philosophers”) {7} с эссе Ирьё Хирна (первоначально написанным на шведском языке) о Voltaire’s heart {8}. Мур рассказывает об одном из своих школьных учителей, что тот был не только хорошим (a good man), но и великодушным человеком (a benevolent man). Слова Мура ясно показывают, что он воспринимает великодушие не как компонент доброты (goodness), которая связана с такими вещами, как добросовестность и высокая принципиальность. В отличие от него, Хирн подробно описывает благородные усилия Вольтера в защиту угнетенных и преследуемых людей и далее утверждает, что эти добрые дела были не только отражением высоких гуманистических принципов Вольтера и его умения претворять их в жизнь. Они показывают, утверждает Хирн, что Вольтер был по-настоящему гуманным, заботливым человеком, короче говоря, en god människa (a good man).

Здесь, конечно, имеет место то, что двусмысленность английского слова man между человеком и особью мужского пола привела к использованию фразы a good man, где подспудно подразумеваются не те интересы, которыми мы предположительно располагаем в отношении всех наших собратьев, а те, которые мы, вероятно, будем иметь в отношении сограждан, деловых партнеров и коллег, которые, как предполагается, являются мужчинами. К первым относится, прежде всего, минимальная забота об основном благосостоянии других людей. A good man, таким образом, должен быть гуманным человеком, достойным (good) представителем человечества, т.е. добрым (kindly) или хорошим (kind) человеком. (Интересно, что эти два значения слова «kind» в действительности этимологически связаны {9}.) Конечно, именно это происходит в некоторых языках, которые не демонстрируют такой двусмысленности, как английский. Например, для немца ein guter Mensch — это, в общем, не что иное, как Mensch по смыслу в разговорном идише.

Напротив, интересы другого рода — это то, что придало английской фразе a good man ее привычный смысл. Она обозначает добродетели, которые должен выказывать согражданин или коллега. А как быть женщине, которая и гражданин, и коллега? Может ли она быть a good man? Аналогичное явление пронизывает психологическую концепцию здорового взрослого: если человек — здоровая женщина, она не может быть здоровым взрослым, а если она здоровый взрослый, она не может быть здоровой женщиной {10}. Такой невольный сексизм, как нам кажется, проникает гораздо глубже, чем, например, любого рода эмоционально женоненавистническое использование языка. Сей анализ подтверждается наблюдением, что та же двусмысленность и та же сексистская пресуппозиция относительно идеи расплаты и мести обнаруживается в древнегреческом языке {11}. Там соответствующие интересы были преимущественно интересами другого гражданина-солдата, т.е. военными интересами, пусть и оборонительными, которые предположительно есть у всех граждан полиса.

Гораздо более общей частью референтной системы являются принципы, определяющие индивидуацию конкретных сущностей, о которых мы говорим в нашем языке. Яакко Хинтикка утверждал в другом месте, что лучший способ концептуализации этих принципов состоит в том, что обычно (и ошибочно) называется семантикой возможных миров, т.е. в рассмотрении того, какими были “воплощения” или “роли” наших индивидов в ряде возможных ситуаций или возможных событий {12}. Что бы ни говорили об этом подходе в последнем анализе, он служит для прояснения некоторых аспектов центральных концептуальных проблем в этой области. Например, позволяет понять, что основную роль в идентификации сквозь границы возможных миров играет повторная идентификация, т.е. принципы, позволяющие нам говорить об одних и тех же сущностях как (часто) существующих на разных стадиях одного и того же хода событий. Для нынешнего положения дел характерно, что многие из лучших философов категорически отказываются рассматривать детали сих принципов. У.В. Куайн не считает, что можно обнаружить какие-либо разумные, теоретически состоятельные принципы {13}, а Сол Крипке утверждает, что мы должны постулировать временно постоянные объекты как первичную, не поддающуюся анализу пресуппозицию {14}. Несмотря на такие взгляды, мы считаем, что дальнейший анализ принципов повторной идентификации и

Здесь уместно сделать следующее замечание: в модели возможных миров референтная система должна включать две относительно независимые составляющие {15}. С одной стороны, необходимо указать референты наших примитивных нелогических констант, таких как единичные термины, предикаты, функциональные символы и т.д. в каждом возможном мире. С другой стороны, необходимо провести воображаемые “мировые линии” (которые связывают роли одних и тех же элементов в разных мирах). Каждая из этих задач является частью объективного фундамента обычной (структурной) семантики. Относительная независимость этих двух задач — интерпретации нелогических констант для каждого мира и проведения мировых линий (которые соединяют несколько миров) — подразумевает, что соответствующие две компоненты референтной системы могут в некоторой степени варьироваться независимо друг от друга. Это фактически и происходит, такое варьирование части референтной системы —одно из феноменов нашего языка, способных пробудить интерес философов и лингвистов к референтной системе (или, по крайней мере, привлечь к ней внимание).

Для того чтобы понять, к чему может привести такая вариативность, мы должны отметить несколько фактов. Во многих типичных случаях мы имеем дело с возможными мирами, совместимыми с

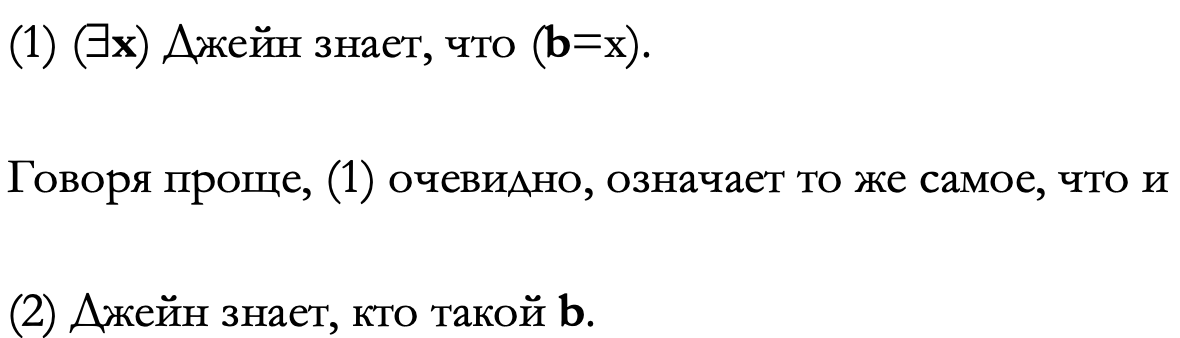

Итак, способы построения мировых линий могут различаться без изменения принципов оценивания, которые влияют на один мир одновременно. Следовательно, условия истинности в (1) и (2) могут быть изменены соответствующим образом, не затрагивая остальную часть референтной системы. В более общем смысле, именно (среди прочего) в изменении силы фраз вида знает + косвенный вопрос можно “разглядеть” вариативность мировых линий.

Семантика возможных миров демонстрирует, какова наличная ценность (cash value) такой вариативности. Это вопрос о том, кого рассматриваемый человек будет считать одним и тем же индивидом в различных реальных и возможных ситуациях, кого он будет “рассматривать как” одного и того же индивида. Неудивительно, что и здесь сексизм иногда даёт о себе знать. В качестве примера можно привести дневники закоренелого мужского шовиниста Ивлина Во. Он цитирует там старую присказку, достойную Полония: “Будьте добры к молодым девушкам. Никогда не знаешь, кем они могут стать”. Структура возможных миров мгновенно раскрывает механизм сексизма Во: он по сути рассматривает женщин, вышедших замуж за одного мужчину, как взаимозаменяемых, формально говоря, как узлы одной и той же “мировой линии”, соединяющей индивидов в ходе будущих событий.

Такая вариативность была истолкована Куайном как указание на то, что что-то не так с семантикой возможных миров в предложениях типа (1) и (2). Однако все вариации принадлежат референтной системе. Структурная система, которая и является предметом комментариев Куайна {16}, конечно же, совершенно не затронута этой вариативностью. Одна из центральных проблем в этой области заключается в том, как проводятся мировые линии, т.е. как мы, собственно говоря, работаем с

Дэвид Льюис, по существу, утверждал, что кросс-идентификация имеет место в соответствии со сходством: те индивиды в различных возможных мирах объявляются идентичными (“контрагентами” в терминологии Льюиса), которые наиболее близким образом похожи друг на друга {18}. “Сходство” не является базовым понятием в этом подходе. Скорее, соответствующее сравнение может включать несколько различных и

Поразительно: некоторые психологические исследования показывают, что могут существовать различия, связанные с полом (врожденные или обусловленные культурой — не имеет значения для целей нашего исследования) в самом вопросе таких ассимиляционных сравнений. Например, некоторые исследования показывают, что мальчики склонны объединять вместе объекты (или изображения объектов), внутренние характеристики которых схожи, в то время как девочки придают большее значение функциональным и реляционным характеристикам сравниваемых объектов {19}. Мальчики часто объединяли вместе такие объекты, как грузовик, автомобиль и машина скорой помощи, в то время как девочки объединяли такие объекты, как врач, больничная койка и машина скорой помощи.

В целом, женщины более чувствительны к реляционным характеристикам (например, взаимозависимости) и склонны придавать им большее значение, чем мужчины, и менее склонны мыслить в терминах независимых дискретных единиц. И наоборот, мужчины обычно предпочитают то, что можно разделить и чем можно манипулировать {20}. Если мы будем делать ставку на первые характеристики, то в итоге получим один вид кросс-идентификации и один вид онтологии; если мы будем следовать принципам последних соображений, то в итоге получим другую онтологию. Более того, нетрудно понять, в чем будет заключаться различие между этими двумя видами. Всякая идентификация, которая опирается на неотъемлемые (эссенциальные) свойства, проанализированные сходства (weighted similarities) и тому подобное, изначально допускает предопределенное множество дискретных индивидов, носителей этих эссенциальных свойств в качестве отношений сходства, и фокусирует наше внимание на них. В отличие от этого, акцент на реляционных характеристиках наших индивидов поощряет сравнение различных миров с точки зрения их общей структуры, что приводит к совершенно другим методам идентификации, гораздо более холистским и реляционным.

Предположение — и мы не намерены рассматривать его более чем предположением — которое мы здесь высказываем, теперь становится ясным: не просто возможно, а вполне вероятно, что в наших процессах кросс-идентификации существуют различия, связанные с полом. Эти различия не проявляются очень часто и явно. Но в более утонченных областях спекулятивного мышления такие различия вполне могут иметь определенные последствия. Действительно, методы кросс-идентификации в известном смысле конституируют нашу онтологию. Следовательно, мы предполагаем, что язык может быть если не сексистским, то, по крайней мере, предвзятым в сексуальных вопросах и чувствительным к половым различиям в тех самых аспектах, которые наиболее тесно связаны со структурой нашей онтологии.

Чтобы это предположение не показалось читателю неправдоподобным, давайте обратим внимание на некоторые его последствия и следствия. Совершенно независимо от перспективы, с которой мы здесь рассматриваем проблемы онтологии и

Аналогичные замечания можно сделать и в отношении более ранней истории философской онтологии. Разложимость (separability) и “этакость” (особенность, присущая конкретной вещи, thisness) были характерными признаками аристотелевских субстанций {23}, которые исторически являются наиболее важными предложенными онтологическими единицами мира. И напротив, мы вполне можем задать вопрос, действительно ли онтология монад Лейбница, чья сущность заключается в том, что они отражают всю вселенную, получила должное развитие {24}. Даже если в этих вопросах очень трудно получить твердую доказательную базу, мы, по крайней мере, находим здесь интересный взгляд на историю философской онтологии. В то же время, наши вопросы иллюстрируют систематический интерес в рамках теории языка к референтной системе, которую мы предварительно сформулировали. Ведь именно проблемы индивидуации и идентификации являются, возможно, самым важным компонентом любого серьезного исследования референтной системы в целом, а значит, и философской онтологии.

Примечания

1. Alfred Tarski. The concept of truth in formalized languages’, in Alfred Tarski, Logic, Semantics, Metamathematics, Clarendon Press, Oxford, 1956, pp. 152–278.

2. Richmond H. Thomason (ed.), Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague, Yale U.P., New Haven, 1974; D.R. Dowty, R.E. Wall, and S. Peters, Introduction to Montague Semantics, D. Reidel, Dordrecht, 1981.

3. Jerry A. Fodor, The Language of Thought, Thomas Y. Crowell, New York, 1975.

4. Дальнейшие мысли касательно данного различения см. в Jaakko Hintikka and Merrill B. Hintikka, ‘Towards a general theory of individuation and identification’, Sixth International Wittgenstein Symposium, Hölder-Pichler-Tempsky, Vienna, 1982.

5. Эта точка зрения очень хорошо обосновывается в ключевой последней главе The word “good”’ of Paul Ziff, Semantic Analysis, Cornell, U.P., Ithaca, N.Y., 1960.

6. A. Adkins, Merit and Responsibility, Clarendon Press, Oxford, 1960.

7. P.A. Schilpp (ed.), The Philosophy of G.E. Moore (The Library of Living Philosophers), Tudor, New York, 1952, pp. 3–39, особенно p. 9.

8. Yrjö Hirn, ‘Voltaires hjärta’, in Yrjö Hirn, De lagerkrönta skoplaggen, Söderström & Co., Helsinki, 1951.

9. Интересную дискуссию на сей счет можно почитать в главе 2 of C.S. Lewis, Studies in Words, second ed., Cambridge U.P., Cambridge, 1967.

10. Inge K. Broverman, Donald M. Broverman, et al., ‘Sex-role stereotypes and clinical judgments of mental health’, Journal of Consulting and Clinical Psychology 34, No. 1 (1970), 1–7.

11. Adkins, op. cit. (см. примечание 6), особенно главу 3.

12. См. его книги Models for Modalities, D. Reidel, Dordrecht, 1969, and The Intentions of Intentionality, D. Reidel, Dordrecht, 1975.

13. W.V. Quine, ‘Worlds away’, Journal of Philosophy 73 (1976), 859–863.

14. Saul Kripke, ‘Identity through time’, paper delivered at the Seventy-Sixth Annual Meeting of APA Eastern Division, New York, December 27–30, 1979.

15. Эта идея очевидным образом представлена в работах Яаакко Хинтикки начиная с последней главы Knowledge and Belief, Cornell U.P., Ithaca, N.Y., 1962.

16. См. примечание 12.

17. ‘Towards a general theory of individuation and identification’ (см. 4 примечание).

18. David Lewis, ‘Counterpart theory and quantified modal logic’, Journal of Philosophy 65(1968), 113–126.

19. J. Kagan, H.A. Moss, and I.E. Sigel, The psychological significance of styles of conceptualization’, in J.C. Wright and J. Kagan (eds.), Basic Cognitive Processes in Children (Society for Research in Child Development Monograph 28, no. 2), 1963.

20. Eleanor E. Maccoby, ‘Sex differences in intellectual functioning’, in Eleanor E. Maccoby (ed.), The Development of Sex Differences, Stanford U.P., Stanford, 1966, pp. 25–55.

21. Saul Kripke, Naming and Necessity, Harvard U.P., Cambridge, Mass., 1980.

22. ‘On the logic of perception’ in Models for Modalities (Note 12 above); ‘Knowledge by acquaintance — individuation by acquaintance’ in Jaakko Hintikka, Knowledge and the Known, D. Reidel, Dordrecht, 1974.

23. Aristotle, Categories, ch. 5.

24. Jaakko Hintikka, ‘Leibniz on plenitude, relations, and the “Reign of Law”’, in Simo Knuuttila (ed.), Reforging the Great Chain of Being, D. Reidel, Dordrecht, 1981, pp. 259–286.

перевод: Георгий Ливаднов