До ресторанов Парижа - лягушки поют о любви на своем языке...

Рискованный русский текст

Раскованный русский текст повествует о чудных злоключениях человека по кличке R, познавшего муку рождения, радость становления 12 умножить на 13 женщин и девушек, драку за жизнь, химеру художественного творчества, кайф нифиганеделания, изнуряющий труд на грешной земле, божественную издевку от уха до уха, размышление ума… и прочие интригующие вещи, заканчивающиеся (к всеобщей радости) бурным катарсисом!

ЛЮБИМАЯ ЛИТЕРА

Увы, твой вид невыносим!

Гете «Фауст». ч.1, сц.1.

У R любимая буква — Я.

Отсюда — самый любимый слог RЯ.

Любимейшее слово с этим слогом RЯХА.

А маленький шедевр с этим словом звучит так…

вот как он звучит:

(не размахивая руками)

Иду горяч и молод,

И RЯХА кирпичом.

И нипочем мне холод,

И все мне нипочем!

________________________

Сноска: RЯХА 1. харя, морда, мордочка, лик, личность, физиомордия, рожица, лицо… 2. своеобразие… Напр. С лица воды не пить. Своеобразие его лица — своеобразно. Сноска кончилась.

________________________

Да, таков наш герой в своих собственных глазах. Ничего не поделаешь. Потому что — что же ты поделаешь? Субъект не свободен от субъективизма: у него не три головы, с которыми можно было бы организовать маленькую ООН — придти к компромиссному решению.

КОМПРОМИСС ПО-АНГЛИЙСКИ

А плодов не хвалят сразу,

Не отведавши сперва.

Гете «Фауст». ч.2, акт 4.

На столешнице круглого стола как бы стоит, как бы лежит яблоко. Американское. Как игрушка. Видно по нему: наливной макинтош.

Белый свет падает из окна. Маленькая прозрачная тень. На столе. От макинтоша. R откусывает от яблока. Изголодался. На работе.

Ему кажется, что он откусывает зад богини Изиды, красующейся в музее «Метрополитен». Богиня без макинтоша. (Презирает макинтош).

Ему так кажется, потому что яблоко макинтош и зад Изиды без макинтоша — одинаково сексэппильны…

________________________

Сноска: «Компромисс по-английски» составлен с помощью компьютера «Макинтош». Как видим, у машины совершенно нечеловеческое понятие о литературе. Сноска кончилась.

________________________

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Смотреть ни в даль, ни в прошлое не надо,

Лишь в настоящем счастье и отрада.

Гете «Фауст». ч.2, акт 4.

R лежит во ржи, шелестящей, русоволосой, с золотым — старого лета — отливом.

Пронзительно летают стрижи и ласточки: фьють! фьють!

Цыкает неизвестный кузнец. Льняной ветер льнет. Перистые растекаются по высокому небу облака.

R лежит во ржи.

Справа и слева Валечка Зябликова и Шурочка Горобец, стоя на коленках, вплетают в черные усы R синее сини синие васильки.

Васильки — зубчатые. Валечка и Шурочка — нежные.

R лежит во ржи, щурится, в голове — пишущая машинка.

R пишет в голове на пишущей машинке, то что есть, без лжи и лицемерия, в четырех экземплярах:

Во ржи мы с Шурочкой лежали,

Во ржи мы с Валечкой лежали

И разводили шуры-муры,

И разводили трали-вали…

И далеко окрест, в деревушках и редакциях, слышится из русоволосой ржи загадочный треск.

КЛЕПТОМАНИЯ

Богатства сколько! Как во сне!

С чего начать? Что стибрить мне?

Гете “Фауст”. ч.2, акт 4

И сюда R внес клепту.

Ведь R — вор, ворюга, уголовный рецидивист.

Нет, он не крадет алюминиевые вилки зубами врозь, не является, крутя пистолетом, в BANK, нихьт! Он ворует свою виту (жизнь)!

— Украду-ка я у себя десять минут! — воровать щурится R.

— Съем десять штук самсы! — И ест, ворует.

— А что если уворовать два часа: почитать про язык лягушек? — И читает, уголовник!

— А теперь ограблю-ка я себя на вечер! — Бесстрашно надевает пальто R и, подняв воротник, уходит бродить в вечер…

— Я воровал дни, — сознается R на суде, — рассказывая по телефонам и

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Здесь сразу видят каждого

насквозь.

Гете “Фауст”. ч.1, сц.21

У R ритуал: R не может равнодушно пройти мимо парикмахерской — это с детства, — слово “Парикмахерская” всегда поражает своей жуликоватой загадочностью… А внутри парикмахерской сногсшибательно пахнет гостиницей-притоном из голливудского фильма с Мэрилин Монро в заглавной роли…

R — не может пройти. R — входит. R бросает на вешалку пальто. Садится в кресло. Перед креслом — зеркало. R смотрит в зеркало маслеными глазами Зиг-мунда Фрейда…

Через три секунды в зеркале появляется в ковбойских штанах блондинка Мэрилин, несет девственную простыню.

— Что прикажете?

— Как всегда! — скалится R.

— Сначала помоемся, — резонно улыбается блондинка Мэрилин, откручивает белую и черную фишки и сует голову R в головомойник.

Мэрилин гладит голову R гладким светящимся мылом, как утюгом. Мэрилин завертывает мытую голову R в вафельное полотенце, как завертывают головы для свадьбы со

R в белой простыне сидит перед зеркалом, как квазимушкетер, как

— Достаточно, — говорит блондинка Мэрилин, пуская в лицо лицедея струю из мельчайших брызг, похожую на кинофильмный луч.

R послушно встает, отряхивается, роется в узком кармане и протягивает диве 3 рубля. R направляется к двери, над которой горит зеленым огнем волнующее слово «ВЫХОД». R выходит. На чистое пространство.

И уменьшается в удаляющейся На том конце перспективы ему попадается на глаза витрина: «Мужской зал». R не может пройти мимо. Это с детства. «Мужской зал» всегда поражает своей жуликоватой загадочностью. R с ходу высаживает стриженой головой витрину. На зазвеневшем асфальте появляется головоломка: жук, лаз, смой. R садится перед зеркалом в кресло. Из верхнего угла зеркала, потирая ручки, глядит в замасленном сюртуке Фрейд… Появляется шатенка Мэрилин на высоких тоненьких шпильках, очень похожих на ножки чертиков Босха.

— Как всегда?

— Я очень спешу, — говорит R, озабоченно глядя на часы. — Сделай мне полубокс с челочкой!… R уходит… R несется в такси… мелькают деревья…агитация нет"…«кмахерская»… визг тормозов!

— Видишь челочку? — говорит взвинченный R пиковой брюнетке Мэрилин на платформах из Кирико.

Из нижнего угла зеркала высовывается лоснящаяся физиономия Зигмунда с бутербродом (булка с маслом) в руке… Вечер переходящий в ночь. В рыжем всклокоченном парике, с елочной дождинкой в букле, R входит в пальто нараспашку в привокзальную парикмахерскую.

— Видите этот парик? — надсадно спрашивает R сквозь зубы.

Из зеркала в ночном колпаке а-ля Вольтер и ночной рубашке высовывается сонный психоаналитик Фрейд. На продолговатом лице его написано зубной пастой нескрываемое удивление…

ВЗВЫВ

Вместить старайтесь то, что отродясь

В мозг человеческий не входит…

Там же.

R — кошмарно деловой человек. До всего ему есть дело.

И до Фрейда, поселившегося в парикмахерских, и до Шурочки, навеки оставшейся во ржи, и до Велимира Хлебникова с корзинкой на голове, полной творений, и до Наполеона, с деревянным ружьем завоевывающего мир, и до Натали Саррот, говорящей, что есть в этом мире Натали Саррот

и даже до Беккета, который 20 лет служил секретарем у Джойса и так ловко спародировал его, что стал вторым Шекспиром, а Джойс так и остался Джойсом, а не Гомером;

а также до болезненного индивидуализма Пруста, воинственного снобизма Жида и до вычурного эстетства Валери, который темен, как Вергилий;

и до «Смерти героя» изд-ва «Детская литература», где, оказывается, один из эпизодических героев — до неузнаваемости окарикатуренный Паунд, а другой — пасквилеобразный Элиот;

и до Дюрренматта, воровавшего ходы у Набокова;

и до Набокова, воровавшего школьником язык у Бунина и сказавшего фразу про случайную обезьянку истины, затерянную в мире;

и до Бунина;

и до Фета, сказавшего: «Какая грусть!»;

…и до майонеза, который лежит по магазинам за 51 копейку, потому что одной копейки никогда ни у кого нет;

и до пуловеров в заграничной упаковке, крепко схваченной золотой печатью, потому что в упаковке не заграничный пуловер, а моток рыболовной лески;

и до ресторанов Парижа, где пробуют лягушек на язык, которые отпели свои песни;

и до маленьких людей, которых можно делать от нечего делать или, наоборот, когда уже ничего не поделаешь;

и до людей нормального роста, которые давно прошли этап людей и искусства;

и до газет и журналов, где исповедываются пойманные бюрократы и делятся впечатлениями бывшие заключенные;

и до телевизора, в котором пляшут секс-звезды и мудрствуют яйцеголовые ученые, смакуя свободу говорить о том, чего они не знают по вине Леонида Ильича Брежнева;

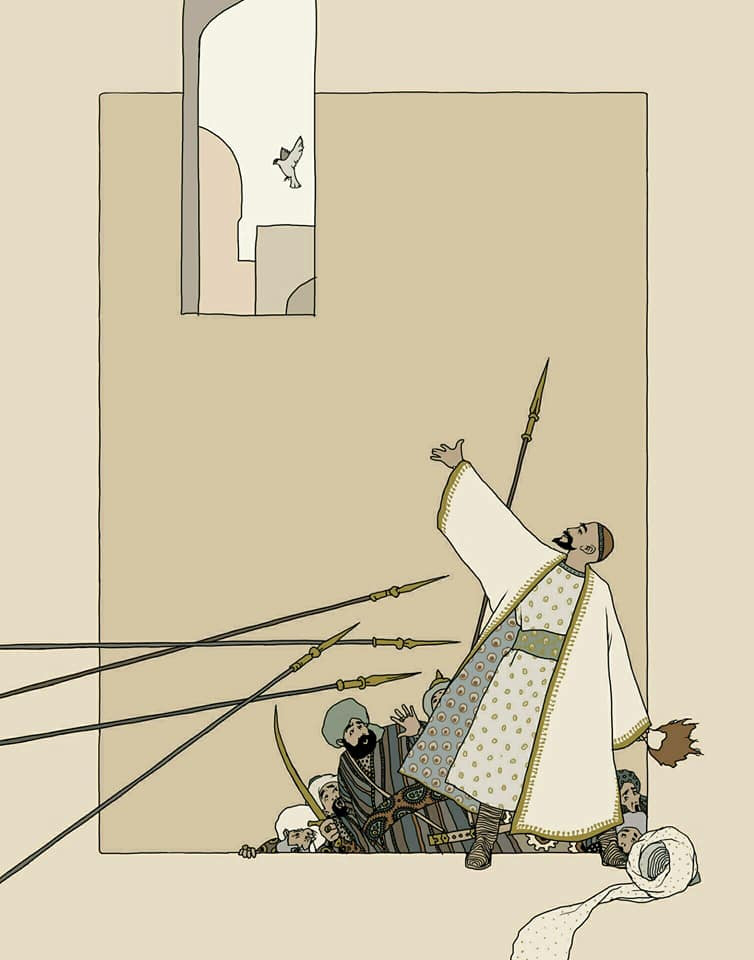

и до аятоллы Хомейни, который пообещал персам 5 миллионов, а инородцам всего 1 миллион (несправедливость) за умерщвление поэта Рушди, написавшего на свою голову бестселлер;

и до бестселлеров других незадачливых беллетристов;

и до понюшки табаку…

И вот, когда у R эти дела начали расти, разветвляться, прорастать почками и перепутываться между собой, — он начал разрываться на маленькие кусочки!

КУСКИ

…И, видишь, я рога и хвост,

и ногти скинул.

Там же

— Ухо, — говорит R. — Ухо! Беги в Союз писателей, свернись кульком, там в тебя насыплют железные опилки.

А ты, нога, марш в Госкомиздат, постучи там о стол, скоро ли выйдет писанина, и покажи гвоздики-зубы.

А другая — пусть сверкнет пяткой в аспирантуре, получит аспирантское удостоверение, что ученье — свет; купит изюмный пирожок, хлорку, утку и презервативов на неделю.

А ты, рука, иди, как человек, домой: вскопай грядку под морковку, погладь жену по волосам, погрози каучуковым омарчикам, нажми кнопку на телевизоре, подстриги ногти, сделай уют — пока другая рука, переминаясь (тоже как человек), стоит в очереди за коньячным портвейном, тормозит такси, мчится на край света к чудной прелестнице, чтобы выпить с ней стоя за вечную любовь.

А ты, язык, набирай ловко номера служебных телефонов и неси околесицу.

А один глаз — пусть видит, но как будто ничего не видит, а другой — пусть не видит, но на самом деле видит все!

КОНФУЗ

Эге! Ты — человека

подражатель?

Там же

А в это время — пошел нос за табаком; отпустил его R: послать было некого. Нос, само собой, возгордился от такой милости: ответственное поручение, облечен властью от значительного лица.

Входит он в магазин, стучит по прилавку монетой.

— «Стюардессу», — говорит, — дайте, — говорит, — мне «Стюардессу»! — А сам говорит в нос, как француз, и откидывает корпус.

— Эй, — говорит продавщица в кружевном переднике, — кто ты такой? Тебе есть шестнадцать лет?

Нос смутился: что такое шестнадцать лет? есть ли ему шестнадцать лет? как отвечать, чтобы дали «Стюардессу»?

— А вы что, мадмуазель, — спросил он наугад, — имеете на этот счет сомнения?

— Да

Нос еще больше смутился: неужели у меня есть морда? а если есть, то почему не видно, с какого года?

— Разве я не на свои года выгляжу? — спросил он.

Продавщица пригляделась… На той стороне барьера стоял, выгнувшись, совершенно голый и бесполый нос! «Инопланетянин!» — озарило ее.

— А вот, знаете, — обрадовалась она инопланетянину, — я всегда в вас верила, что есть такие люди, которые такие, понимаете, такие вот, как вы…

— Ну-у уж… — застеснялся нос.

— Да-да! Они такие самые человечные, как божества, как умненькие дети, — такая прелесть!

— Да полно вам…

— И они все знают, как что сказать, и как

— Спасибо…

— А вы неужто курите? — спохватилась она.

— Ну-у… Переволнуешься если или стресс — захочется покурить.

— А что, много опасностей?

— Всего много, живем на нервах.

— Марс остывает?

— И с холодом боремся, и с голодом, и за бессмертие.

— За бессмертие?! — закрыла она ладонью рот. — Неужто ты бессмертен?!

— Как бы это сказать… — сморщился сапогом нос. — Бессмертен: но не до конца.

— Не до конца?! — словно от боли, сморщилась продавщица.

— Чего-то такого не хватает, понимаете… какой-то такой веры…

— Веры?!

— Вот мне сказали, что я бессмертен, а я — не совсем в это верю.

— Почему же? — спросила шепотом продавщица «Стюардессы».

— Я атеист… — ответил шепотом нос.

— Господи Боже мой… — пошевелила губами продавщица и замолчала.

Говорить было не о чем. Воцарилась жутковатая пустота. Магазин, мерцая консервными банками, стал похож на космос, несущийся с дикой скоростью неизвестно куда. Кто-то пошевелил усиками

— Ради Христа, — сказал чужим голосом нос, — дайте «Стюардессу»…

…Принес? — спросил R, нервничая. — Что такой невеселый?

— R, — сказал, хлюпая соплей нос. — Мы с тобой антихристы?

— При чем здесь антихристы? — сказал R сурово, — когда мы с тобой магометане?

И они закурили по «стюардессинке».

ПАСТОРАЛЬ

Где же вы, сосцы природы, — вы

Дарующие жизнь струею благодатной?…

Там же

Ухо отпросилось у R в отпуск. На два дня. Порыбачить рыбу.

— Езжай, сказал R. — Проветрись.

А ухо с детства было страшным рыболовом — дока на рыбу: в крючочках и червячках разбиралось, как Лютер в Библии. И в ночь с пятницы на субботу предстало оно, вооруженное до зубов, перед лицом озера.

Рыжая вечерняя зорька уж купала в нем свои загорелые груди. Целовались с комарами толстогубые карасики. Тихим ужасом циркулировала щука. Начинали тосковать без «Спокойной ночи, малыши» беспризорные малявки.

Ухо бросило им по прянику, разбило палатку, раскурило костерок, подвесило над ним закопченную кастрюльку с озерной водой, в которую проник овальный листик ряски, и забросило уду с наживкой в образе извивающегося, как чертенок, червяка.

Пошло клевать. Кто понаглей стал проситься в уху без очереди, а, напросившись, — мгновенно засопротивлялся.

Ухо наловило на уху, извлекло из рюкзака бутылку российской водки и отпраздновало рождение ночи…

Вся она — с лягушками и комарами, с луной и метеорами — в твоем распоряжении!… Основные события — начнутся с утра…

Утро пришло теплое и туманное. Это белая корова озера поила парным молоком луга… Ухо, с похмелья и очарованное бессонницей ночного костра, готовилось задумчиво к поимке большой рыбы.

Блестящий спиннинг, выгнутая блесна с острым якорьком рыбьей смерти под куриными перьями, быстрая катушка с километровым запасом лесы — готовы к бою.

Ухо раскрутило спиннинг над головой и забросило плеснувшую блесну далеко в туман.

Кто-то тотчас схватил блесну и мощно потащил на другой край озера. Ухо ахнуло — и стало выматывать добычу хитрыми рыбацкими приемами.

А добыча тоже — опытное существо: то даст леске слабинку, то — потянет и потянет! «Видно, большая села тварь!» — здравомысленно решило ухо и поклялось Нобелевской премией по литературе бороться до конца.

Но чудовищная рыбина тоже, видимо поклялась этой же самой премией — и не исключено, что совпал к тому же и год!

Долго боролись противники: вся остальная озерная мелочь давно наигралась и наелась, и пошла рыть норы на дно и плести гнезда из водорослей.

Гладь поостыла, солнце, взгромоздясь на утес, выстрелило из оранжевой пушки, закуковала птица — и непроницаемый туман поднялся над озером, как занавес…

Ухо, три часа предчувствовавшее премию, задрожало от злобы и ненависти… На том берегу, манипулируя блестящим спиннингом с ловкой катушкой, ходило туда-сюда другое (левое!) ухо R, возбужденное как у волка.

— Эй! — крикнуло надсадно правобережное ухо. — Ты кого там ловишь, негодяй!

— Так вот это кто! — закричало, как зарезанное, левобережное ухо и забило спиннингом по земле.

Крючки расцепились. Ухи в ярости смотали удочки — и пошли бить в ухо друг друга. Набили до крови — и явились в обнимку в понедельник.

ДРУГИ

Дрянная песня, тьфу,

политикой звучит!

Там же

R придумал, как и ему внести свою лепту в компанию под условным названием «Реабилитация личности». У него давно уже был припасен в чемодане цикл стихотворений про Колыму: 44 стихотворения с рисунками на полях: виселицы с веревочками (срисованные у Пушкина), небритые круглые морды в полосатых (позаимствованных в военных фильмах про немецкие лагеря) костюмчиках, решетчатое окно с чахоточной птичкой, финкорезы, аляповатые крысята с носами Микки Маусов… R сунул стишки в шляпу, купил билет и вылетел в исторические места.

«Из колымского белого ада…» — пело радио на борту самолета. — «А я простой советский заключенный…» — И т.д.

И R, используя связи, добился свидания с этими простыми советскими заключенными: Юзом Алешковским, Юрием Домбровским, Львом Разгоном, Николаем Заболоцким.

— Самогон притырил? — спросил, как брянский волк, Алешковский.

R выставил на дощатый стол бутыль кровавого самогона — на свекле.

— Ха! — выматерился Заболоцкий. — Хоть раз наклюкаемся вволю! А «Тройку» с золотым на конце ободком притянул?

R высыпал из рукава дюжину пачек «Тройки».

— Клевый ты мужик! — выматерился Разгон. — Шмонали?

— Меня бесполезно шмонать, — сказал R и, сняв шляпу, вытряхнул из нее свои 44 стихотворения.

— Что это такое? — выматерились все хором.

— Стихи про сталинские лагеря, — с достоинством сообщил R.

— На самокрутки? — выматерился хор.

— На чтение, — сказал R.

— Ты это брось в дольняк! — выматерился Разгон. — Мы не в салоне у Дягилева!

— Мы не у Дягилева! — подтвердил хор, мотая головами.

— Я сам почитаю, — сказал R.

— Не надо простудишься, — выматерился Алешковский. — Вот разве что ты нам потихонечку споешь.

— Потихонечку! — выматерился хор.

Разлили поровну, по нитке.

— За песни! — сказал Заболоцкий.

— За песни!

Выпили хором, рука к руке, как в балете.

— Начинай!

R запел; Алешковский, Разгон, Домбровский и Заболоцкий аккуратно отбивали такт руками по коленкам:

Ах, девочка — осенний хрупкий лист!

Кто дрожь твою мне лучше передаст:

Угрюмый угреватый онанист?

Иль волосатый старый педераст???

Конечно, я — не тот и не другой…

…

…

…

На миг прослезились.

— Ты вот что, — мягко сказал Домбровский. — Не засоряй и не насилуй свое воображение. Все равно лучше того, что мы здесь видели, не придумаешь.

— Если ты даже что-нибудь придумаешь, — еще мягче сказал Заболоцкий, — то

— Ну, так уж и исчерпал! — надул губы Разгон. — Современность — она дает другую окраску!

— Окраска — что! — усмехнулся Заболоцкий. Ты мне тему подай! А современность — это как свекольный самогон: выпил — и кончилось! — И он захрустел огурчиком.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЕГКОСТЬ

Ты судишь, как француз,

слегка!

Там же

— Нет! Жить и писать надо легко! — говорит R. — По-французски! Легко сказать. Но — ах! — как невыносимо трудно жить и писать легко! Ладно — писать (ведь рано или поздно всякий писака станет виртуозом своего пера), но жить…

…R родился в судорогах и слезах.

R с первого класса дрался на жизнь, на смерть и на кошелек.

R 44 раза тонул грудью на дно в омутах и морях разного ранга.

R пропадал пропадом, не помня дней недели и чисел месяца.

R голодал, грызя смоченный в слезе сухарик хлеба.

R томился по долгу жизни в обществе дураков, кретинов, графоманов, шизофреников и гомосексуалистов.

R сжигал синим огнем свои внутренности, нарабатывая талант за письменным столом и мускулы в секции бокса.

R просыпался среди ночи, убегая от мертвецов.

R матерился среди бела дня, выбрасывая в окно пишущие машинки, стулья, графоманов и лесбийствующих девушек.

R обкуривался болгарскими сигаретами до посинения ног.

R пил после сухого вина сырую микробную воду.

R страдал от редакторского гнета и от свободы без публичных домов.

R болел ветрянкой, зубной болью, лягушкой и искривлением идеалов.

R бродил по темным страшным улицам с разбитой головой и пронзенным сердцем.

R никогда не был на индонезийских островах ни в каком качестве!

R чуть не загрыз рыжий камышовый кот, выпрыгнувший как-то из камышей.

R 30 лет читал русско-советскую литературу, которой, как оказалось, грош цена.

R читал зарубежную литературу, которой цена два цента.

R читал древнюю литературу, после которой, оказывается, невозможно не только жить и писать легко, а вообще — жить и писать.

R говорит: «Надо легко…» Он сегодня начитался комиксов по-французски, вот и говорит… А

АХ!

На этот раз, насколько разумею,

Тебе могилу роют — не траншею.

Там же

Ах, пишущая машинка! Ах, жизнь! Ах, художники вечера Века, балансирующие по веревочкам тысячи — измов! Ах, несносные эклектики, исчадия антилитературы! Увы вам, универсалы и сверхчеловеки, супермены и моночеловеки пестрых, как лоскутное одеяло, кровей! Увы, увы… Лысый и близорукий бог Случай свирепствует в ваших вскруженных головах!

Так сегодня, в конце лютой зимы змеиного года, в 12 часов пополудни, в кожаном плаще с ремешком, подернутый свежей сединой, с руками, купанными в парной мякоти женского зверя, классик душистого реализма Леня Шорохов — вошел, вкрадчивый, как переднеазиатский тигр, в кабинет к R.

— Бросай все это! — сказал он задушевно. — Поедем издавать городскую газету в городе Гангрене. Если возьмешь ответственного секретаря, будет тебе 180 рэ и квартира. Понимаешь?

— Квартира? — загорелся R. — 180 рэ.

— Плюс свободное время. Служба — два раза в неделю! Понимаешь?

— Понимаю ли я? — сказал R. — Надо подумать.

— Подумай, старина, конечно, подумай! — сказал многоопытный Леня и отошел в угол, скрестил на груди руки.

R задумался.

R был похож слегка на начинающего Фауста.

Леня, прости Господи наших «Лягушек», был — бесом.

…R думал, что хорошо в расцвете лет было бы иметь свою квартиру и 180 рэ: в своей квартире и с таким богатством можно было бы устроить такой жизнь-изм!

красотки с ногами, как сугробы;

броуновское движение алкоголиков и любителей откровенной словесности гангренской газеты;

пиво — шумной рекой из ресторана, который под ногтем;

настольная лампа с нескончаемым вдохновением;

немытая холостяцкая кастрюля, возбуждающая злой аппетит;

небритое одиночество воскресенья, открывающее заоконную сферу буддизма с лотосом облака на небесах;

наркотики толстых романов с золотыми именами Вальтера Скотта, Достоевского, Рифата Гумерова, Пруста, Сережи Спирихина, после которых всю ночь показывают носы действительности вертлявые кошмары;

сигареты бессонных дум и взъерошенные волосы об оставленном королевстве большой серьезной литературы;

захлебывающиеся письма детям и жене;

считание минут до отхода автобуса в тот мир, где нас нет;

постмодернистская тоска возвращения на круги, напоминающая итонию Элиота, созерцающего Екклесиаста;

смех сквозь зубы при встречах с бывшими любовницами и сослуживцами;

ветер и запустение в подрастающих садах восточного сюрреализма…

и т.д.

и т.д.

и т.д.

и т.д.

— Я подумаю… — сказал R.

— Три дня! — сказал бес. — Жизнь-изм — это тебе не

во ржи мы с Шурочкой лежали, во ржи мы с Валечкой лежали… Это тебе — с Валечкой мы лежали на кухне, с Шурочкой — в большой комнате, с Верочкой — в маленькой, а с Гюльсары — на балконе и в кладовке!

Так-то!

УЖИН ПРИ СВЕЧАХ

Что тут дают?

Там же

— Значит, ужин при свечах? — спросил повар Мяо. — Именины сердца? Задушевный возраст? Роковой момент? Апофеоз поварского искусства? Сухарики с пивом?

— Свечей не надо, — сказал R. — Я не покойник.

— Ой-ля-ля! — сказал повар Мяо. — Хорошенькое начало! Тебе чего хочется? Запутался в жизни?

— Запутался.

— Ах, да! — сказал повар Мяо. — Ведь вы оттуда, — он показал на дверь, — с улицы. Уличная личность. Понятно. Кстати, что там: зима? весна? людей все больше? животных меньше?

— Да… — махнул рукой R. — Ходят люди по асфальту, ногами, одетые в одежду, одежду шьют нитками, нитки прядут на фабриках, из хлопка, хлопок — побит, стихийное бедствие, всеобщий траур, Арал — выпит с похмелья, заводы — с кирпичными трубами, на трубах — лесенки, чтоб смотреть в трубу, оттуда — дым неопределенного цвета: серо-буро-малиновый. Небо то серое, то голубое до глупости. Трын-трава все время зеленая, растет во дворе, на дворе — дрова, на дровах — трава, лошади едят эту траву, едят сено, собака спит на сене, собака умрет, ее зароют, из лошадей сделают мясо: буженину, конину; мясо сжуют мясоеды, макароны — макароноеды, макароноеды работают на фабриках, мыльных заводах, воруют мясо, мылятся мылом…

— Какой кошмар! — взялся за голову повар Мяо, изображая кошмар.

— И вот ходишь ногами в ботинках, в одежде пальто, с паспортом личности, по земляной земле и притворяешься, что земля — не земляная, трава — не травяная, а лошади не жуют овес и сено как скоты.

— У тебя раздвоение личности! — ткнул толстым пальцев повар Мяо в грудь R. — Говори то, что видишь, — и нет проблем!

— Реализм стареет, — сказал R. — То, что лошади едят сено и солому, известно всем.

— А ты видь то, что неизвестно.

— Легко сказать, да трудно увидеть.

— Как так? Да вон смотри, видишь лошадь в телефонной будке, прикладывает трубку к сердцу, дышит… Видишь?

— Точно! Лошадь, к сердцу…

— Вот и говори.

— А если никто не поверит? Ведь лошадь, в будке…

— Отчего же? Лошадь, в будке, обыкновенное дело: приспичило животному позвонить…

— Хорошо, поверят, но что это даст?

— Кому?

— Людям.

— В каком смысле?

— Ну, что они с этого будут иметь?

— Совершенно ничего!

— Тогда зачем это говорить?

— Мне кажется, — почему-то обиделся повар Мяо, — что литература не есть поваренная книга жизни. Если же она поваренная книга… то тогда я отказываюсь что-либо понимать!

— При чем здесь поваренная книга? — сказал R.- Литература — это книга лекарств: микстуры, рвотные, яды, наркотики, антигриппины, трихополы, оксолиновые мази…

— Ну уж, извините, — сказал повар Мяо. — Зачем мне оксолиновая мазь из слов? Я лучше пойду и куплю за 21 копейку настоящую.

— Я к примеру говорю, сказал R. — Оксолиновая литература уходит: сейчас происходит разделение на рвотную и наркотическую…

— В таком случае мне больше нравится ядовитая литература, — перебил повар Мяо. — Чтобы прочитать — и умереть на месте!

— Ну, зачем же истреблять читателя… Где гуманизм? Шокировать — нужно, но не до такой степени. Литература призвана деформировать человека, изменять его психику в более…

-… лучшую сторону! — закатил повар Мяо глаза.

— Я бы сказал: в более и н т е р е с н у ю.

— Тогда я не понимаю, сказал повар Мяо, подняв руки к небу, — чем не интересна моя лошадь в будке?

— Потому что она не лечит от всех болезней! — сказал R.

— Искусство совершенно бесполезно для тех, кто его не делает! — шмякнул кулаком о стол повар Мяо. — А ты не успел запутаться в жизни, как уже принялся запутываться в литературе!

— Для того и живу! — грохнул о стол кулаком R.

— Значит, сухарики с пивом? — сказал наконец повар Мяо, поправив колпак. — И без свечей?

— Почему же без свечей? — сказал R, поправляя манжету. — Когда ужин-то при свечах!

КОРРЕКТУРА

Мгновенье радости почую лишь душой —

Вмиг жизни критика его мне разрушает

И образы, лелеянные мной

Гримасою ужасной искажает…

Там же

— Какую, однако, абракадабру пишет молодежь! — как-то сказали R в Отделе корректуры художественных произведений. — Рифм нет, строчки все разорванные, восклицательных знаков — не дождешься; и

— Уверяю вас, — сказал тяжело R. — Это нормальные литераторы… А про лягушку — это я сам написал. (Визг!). Так что, здесь действительно нет ничего сложного: распиши ручку — и пиши. Кстати, могу научить писать заодно и драмы, это еще проще, чем все остальное: слева вы пишете, кто говорит, а справа — что говорит. Вот и все!

(Кто-то упал на пол и стал кататься, барабаня ладонями по паркету…).

КОСМОС

Мой страшный поиск дивный плод мне дал:

Весь мир мне был ничтожен непонятен…

О, красоты роскошный идеал!

Там же

Кто хоть раз побывал в космосе, тот уже будет другим человеком на всю оставшуюся жизнь. R побывал там в расцвете сил знойным летом високосного года. Стояли на Земле дубы в пыльных орденах листьев, проезжал под ними чокнутый трамвай, полный потных землян, одинокая дворничиха, опершись на метлу кусала копеечный пирожок.

R шел, смотря в землю, зачем-то, куда-то.

И вдруг он услышал легкие звуки. Это была мелодия. Мелодия по асфальту, из Вивальди! R оторвал взгляд от земли, округлил свои узкие глаза…

Перед ним стояло на черных каблучках видение.

R сразу понял, что оно мимолетное.

— Это ты? — сказал R.

— Это я!

— Вот мы и встретились, — сказал R. — Два гения.

— С каких это пор ты стал гением? — рассмеялась она прежемчужно. — Ведь ты всегда писал плохие стихи про морду кирпичом.

— Я до сих пор пишу про свою морду, — сказал R. — И, поверь мне, что она теперь вовсе не кирпичом.

— Что-то незаметно, — прищурила она звезды.

— Это на первый взгляд — незаметно, но ты приглядись ко мне подольше, и чтоб я умер, если обманываю!

— Хорошо, — сказала она. — У меня есть один день, чтобы на тебя посмотреть.

Они ходили по земле весь день, весь день стояло солнце, шумели дубы, полные людей трамваи чокались на перекрестках, милиционеры бегали, как спортсмены, вор выглядывал

R рассказывал английские анекдоты про зеленую лошадь джентльмена, кормил гения красоты с серебряной посуды черными маслинами, лазил по пожарной лестнице на крышу доставать луну и — достал: среди бела дня, кривобокую и маленькую, как древняя монета…

Она не спускала с него глаз.

— Я хочу тебя, — сказал R, когда день ушел.

— Ты шутишь? — улыбнулась она.

— Я шутил, когда писал, что морда кирпичом, что голос мой скрипуч, как стул Ильфапетрова, что я на медном лбу несу свою звезду и что желудок мой — могила (для зверей). С тех пор, как я тебя захотел, я только тем и занимаюсь, что шучу все эти шутки, потому что по сравнению с этим желанием не может быть ничего серьезного: все — смех, а буквы — смешнейшее из выдумок. Мне надоело быть клоуном пера, все эти катания в «пахнущих опилками» опилках и жонглирование «могучими словами» — ничто по сравнению с ночью с самой красивой женщиной, которую я

— И ты никогда не будешь шутить свои шутки, если переспишь со мной?

— Никогда!

И наступила космическая ночь. Луна висела над головой со шнурком выключателя. Гений чистой красоты выводил человека в космос — прочь от Земли: от орденоносных дубов и чокнутых трамваев, от милицейских и воров, от мусора за воротником железных бессмертных, от серебряной посуды, от безнадежного юмора зеленых лошадей английских джентльменов…

УТРО

Опять ты, жизнь,

живой струею льешься.

Там же

Утро в окне — тихое и холодное. Лирики в нем нет; есть грустная сказка с реалистическим воробьем на ветке. Воробей пришел на ветку, чтобы напомнить о жизни, думает R. Нет, твоя жизнь мне пока ни к чему! R берет рогатку и стреляет кусочком хлеба в воробья. Воробей, испугавшись, улетает: в суету, на воровские и бойцовские дела…

Теперь все чисто. Пусть это утро повисит в раме, думает R, а я на него полюбуюсь, грустя.

ЧИСТЫЙ ЛИСТ

Сейчас начнут

Последнее, седьмое представленье…

Там же

R вернулся из космоса другим человеком — человеком-космонавтом.

Он очнулся перед пишущей машинкой с чистым листом на каретке (маленькой карете), которая возит слова туда и сюда.

Искушение было сильным — и R посадил на лист свое имя:

Омар Рифат Бек Мансур Аль Фаргони.

Что будет дальше — он не знал: ведь он поклялся больше — никогда! Никогда — по-старому… И он начал возить свое имя туда и сюда по-новому:

Ш шаг вперед -

А два шага назад…

Г шаг влево -

шаг вправо -

П считается побегом,

И стреляем без предупреждения!

К квадрат черн -

круг бел -

Ш шаг ал -

А считается шагалом…

Г кто делает второй

шаг

П раньше первого

И (секретаря?)…

К — секрет…

ша!

Ш ми

А

Г ша

о — ша — лев!

П ша — стать!

И лев — прав

К всегда пока лев

всегда пока прав…

Космос, подумал R, есть Гармония. Космонавт — это гармонизатор. Если по-русски — гармонист. Я — гармонист! — понял R.

R выставил оконное стекло, принес пилу, перепилил раму, на которой, как оказалось, было выцарапано гвоздиком почерком R «мама мыла раму», вытащил из рамы картину «Утро в окне тихое и холодное», за картиной открылось Ничто: мрачная пустота с подвывающим ветром… И, пуская в эту ужасающую пустоту облака пара, R запел, растягивая широко Бог знает как очутившуюся в его руках гармонь:

Сиамские кошки поют о любви на своем языке…

И каракумский верблюд поет о любви на своем языке…

И бухарский ишак поет о любви на своем языке…

И летучие мыши поют о любви на своем языке,

Хоть для сереньких мышек — летучая мышь — тот же ангел, -

Но серые мышки поют о любви на своем языке…

До ресторанов Парижа — лягушки поют о любви на своем языке…

«До и после полуночи» — видеодивы и видеодевы — на видеоклипах и

в видеогипсовых видеоклипсах (это одежда на них!) —

в полуголеньком виде поют о любви на своем и чужом языке…

Я же люблю тебя на всех языках — которые были, которые есть

и которые б у д у т, —

арабское имя РИФАТ дал мне отец мой — татарин — люблю тебя именем,

что на арабском — скромное слово: ВЕЛИЧИЕ…

Фамилия мне — ГУМЕР — она же ОМАР и УМАР или УМР — что по-арабски значит: ПАЛОМНИК и ЖИЗНЬ — люблю тебя ЖИЗНЬЮ своей, я — твой ПАЛОМНИК, а ты мне МАДИНА и МЕККА (дед мой ходил туда трижды!)…

Фамилия мне ГУМЕР — по-русски звучит как ГУМЕРОВ — потому что я родом из

поэтому я люблю, продолжаю любить!

тебя на шумерском, на древнетюркском, татарском, арабском

и на французском — который я изучал с четвертого класса,

правда, всего по восьмой…

Люблю тебя на английском, т.к. люблю Элиота и Паунда Эзру и

читаю газету «Москоу ньюс» — правда, на русском…

Люблю тебя на казахском,

потому что родился в казахской пустыне,

и Олжас Сулейменов мне сам подарил свою книгу…

Люблю тебя на узбекском, потому что живу в Фергане и в Ташкенте,

даже на русском люблю — потому что пишу я на русском,

люблю я тебя на башкирском, т.к. по пятой графе я — башкир…

Ты тоже любила меня, но совсем в другом городе…

В нашей советской стране существует «СОЮЗПЕЧАТЬ» —

и я получаю кучу газет и журналов:

я живу в «Октябре», на «Неве», в «Новом мире» и «Дружбой народов»,

уважаю я «Труд», интересен мне мой «Собеседник»,

я всегда почитаю «Советский спорт» в перекурах —

хотя времени нет на зарядку…

Я не «Наш современник» — я твой современник,

я живу не в «Москве», а в Ташкенте —

каждый день с «Огоньком» я бегу на работу

и со «Знаменем» в правой руке в магазин, на базар и в аптеку…

Почтальонша-старушка приносит мне «Юность» —

а я люблю тебя, «Звезда» моих очей — «Биробиджанер штерн» —

«Звезда Востока»…

Это «Сельская правда», поверь мне, моя луноликая…

А

А женщина — тоже (не тот же!) — цветок цветет о любви на своем

языке…

Но где же летает наша пчела?

Она — бедняжка — сидит на моем левом плече -

где ноги твоей правой больше не будет…

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Конец! Нелепое словцо!

Чему конец? Что, собственно,

случилось?…

Там же

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

*Автор приводит слова Гете по памяти. Поэтому все претензии по поводу правильности цитат следует предъявлять непосредственно Гете.

(Прим.автора)

_________________________________

Художник — Алексей Дмитриев.

Источник — Журнал «Юность» №12, 1990 год.