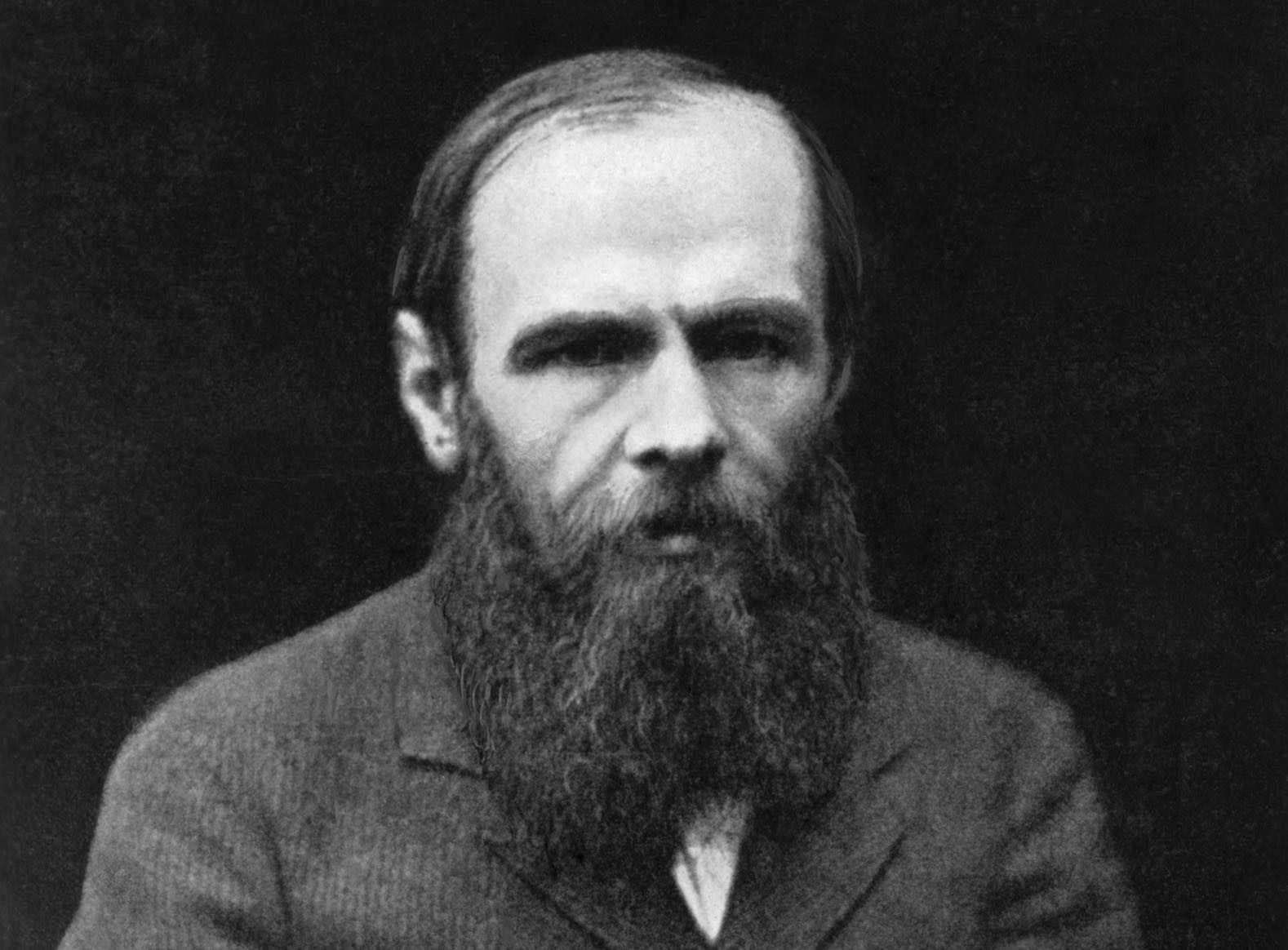

Экзистенциализм Достоевского: Человек меж проклятых вопросов

Представляю вашему вниманию текст лекции, 24 сентября 2016 года прочитанной в Библиотеке им. Гоголя. Цель лекции — разъяснить понятие «экзистенциализма» и показать его истоки в русской мысли.

Творчество Достоевского — всеобъемлюще. Его трудно ухватить, привязать к

Сам Федор Михайлович всегда прятался в своих «проклятых вопросах» в качестве фигуры «подпольного человека». В его терзаниях, в безысходных попытках решения «вопросов» мы и будем разбираться на первой части серии лекций «Философия экзистенциализма».

1. ЧТО ТАКОЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Экзистенциальное мышление царствует в умах нового поколения. Паблики самых разных направлений публикуют посты с «экзистенциальным» настроением; молодые люди определяют свое мировоззрение именно как «экзистенциальное». Стоит ли говорить, что при расчленении понятия «экзистенциализм» на вырванные из контекста цитаты Сартра и Камю его значение становится все более и более размытым.

Тут стоит оговориться, что проблема «опопсовывания» экзистенциализма, его непонимания — не нова. Еще Сартр в своем эссе «Экзистенциализм — это гуманизм» писал: «Большинству людей, употребляющих это слово, было бы очень трудно его разъяснить, ибо ныне, когда оно стало модным, экзистенциалистами стали объявлять и музыкантов, и художников. Один хроникер в «Кларте» тоже подписывается «Экзистенциалист». Слово приобрело такой широкий и пространный смысл, что, в сущности, уже ничего ровным счетом не означает. Похоже на то, что в отсутствие авангардного учения, вроде сюрреализма, люди, падкие на сенсации и жаждущие скандала, обращаются к философии экзистенциализма, которая, между тем, в этом отношении ничем не может им помочь. Ведь это исключительно строгое учение, меньше всего претендующее на скандальную известность и предназначенное прежде всего для специалистов и философов. Тем не менее можно легко дать ему определение».

Четкого определения он, однако, не дает. Для начала разберемся со словом — что такое «экзистенциализм»? Грусть, тоска, безысходность? Понятия скорее из эстетических категорий, а не философских. Экзистенция — бытие. Соответственно, будет логичным сделать вывод, что экзистенциализм изучает бытие как таковое. Но тогда в чем отличие от философии как таковой? Философия изучает очень не конкретное бытие — бытие объектов, сущностей, идей. Экзистенциализм, напротив, избирает свой предмет очень конкретно — изучается бытие личности. Именно конкретно взятой личности, а не человека.

Закрепили. Экзистенциализм есть размышление о бытии личности. Звучит достаточно обще — то есть, конкретного понимания у нас так и не появляется. Дело в том, что помимо своей «философичности», экзистенциализм будто бы выходит за рамки «академической дисциплины». Ведь академичность — объективна, тогда как размышление о личности — действие, где трудно воздержаться от субъективности. Поэтому, экзистенциализм — это скорее некий стиль размышлений на определенные темы. Стиль этот — богооставленность. Люди потеряли веру в то, что нами может двигать что-то, помимо нас самих. Идолы свержены. Поясню на конкретных примерах. XX век — век, когда экзистенциализм вошел в философский мейнстрим — разрушил две мировоззренческие институции. С одной стороны, это низвержение гуманистической парадигмы — если человек вообще такой замечательный, справедливый и добрый, и сам по себе представляет единственную ценность, то как возможны те ужасные конфликты, благодаря которым XX век нарекли не иначе как «кровавый»? В первую очередь это касается первой мировой, исковеркавшей жизни бесчисленного количества людей. Все мы знаем о так называемом «потерянном поколении» — Хемингуэе, Ремарке, Фицджеральде. Экзистенциалисты — дети того поколения. Поколения, которое поняло, что не

Итак, богооставленность. Бога здесь следует понимать как некоего идола, на которого уповало человечество. XX век не оставил места для надежд. Мышление же экзистенциалистов, окрашенное в цвета бого (идоло-)оставленности, закрутилось вокруг других тем, а именно — свобода, выбор, личность. Безысходность, отчаяние — лишь производные. Ведь убери из нашей жизни что-то из этого — либо нашу свободу, либо право выбора, либо нашу личность — вот тут и приходит и отчаяние, и безысходность, и что угодно. Если хорошенько вдуматься, они все переплетены, и на определенном уровне понимания границы между этими понятиями размываются. Ну, например, личность и выбор. Что, как не наши жизненные выборы, создают нашу личность? Какое кино нам нравится, какие книги мы читаем, какую еду едим — из всего этого, как из кусочков паззла, собирается наша личность. То есть, выбор человека и он сам — по сути одно и то же. Но действительно ли наша личность сводится только к ее внешним проявлениям? Вот мы и наткнулись на то, с чем работает экзистенциализм.

Рассмотрим понимание экзистенциализма представителями атеистического направления. Сартр в его программной статье «Экзистенциализм — это гуманизм» заостряет свое внимание на выборе, и как личность через него себя определяет. В богооставленном мире свою этику, свои поступки нельзя более списать на Бога, на «рацио» или что-либо еще — в ответе всегда личность. И через поступки, через фактические действия мы формируем себя. Умысливший убийство — еше не преступник. А вот совершивший — преступник самый настоящий.

У Сартра есть более метафоричный, общий и безусловной более красивый пример. Вы стоите перед бездной. Вы подходите к краю, нагибаетесь над ней. Кровь стынет в ваших жилах. У вас возникает мысль — а может, ну его к черту, спрыгнуть — и все тут. И вы в ужасе, в ужасе от этих мыслей. Вы в ужасе от бездны, но не от той, которая перед вами, а от той, которая разверзнулась внутри вас. Вы вольны решить, прыгать или не прыгать. Вы в ужасе от свободы, предоставленной вам. Кем — Богом, вами самими? Разные направления экзистенциализма отвечали на это по разному. Религиозный утверждал, что свободу в нас вложил Бог. Атеистический — что Бога никакого нет, и за свободу ответственность несет личность — не общество со своей навязанной моралью, не мама с папой, не начальник — личность, и только. Лишь в рамках личности решаются все, подчеркиваю — ВСЕ мировые конфликты. Так, Сартр утверждает, что делая тот или иной моральный выбор — например, вступая на путь революции — вы тем самым декларируете, что этот выбор — истинен, а значит должен быть всеобщим. Ведь верно, что каждый старается поступать в соответствии с истиной. А раз вы принимаете то или иное как истину, значит, она должна распространится на остальных. Таким образом, своими действиями мы несем ответственность за судьбу целого мира.

Так что же делать, если нас никто не контролирует, никто над нами не властен? Полная свобода обухом ударяет человека по голове, пьянит его. Не имея над собой власти, он растерян. Он переживает тот самый экзистенциальный кризис. Знаете это ощущения, когда вы только-только окончили — не важно, что, институт или школу. И перед вами открыты все двери, вы можете пойти куда угодно. Вы долго ждали этот момент, но теперь, когда настало время принимать решение, вы в растерянности. В прострации. Вы не можете сделать ни шагу, потому что боитесь ответственности за свою собственную жизнь. Если вы хоть раз испытывали нечто схожее, значит, вам знаком экзистенциальный кризис.

Камю же приходит к выводу, что жизнь — абсурдна, и смысл её именно в ее абсурде. То есть, переводя на

Русская экзистенциальная мысль, которую мы и будем рассматривать на этой серии лекций, развивалась раньше работ французских атеистов. Нам всегда было свойственно особое «экзистенциальное» мышление. Причину тут стоит искать в характере русского человека, вечно терзаемого «проклятыми вопросами»: кто виноват и что делать. То есть, нам не нужны были какие-то глобальные внешние потрясения, ведь жизнь русского человека — сплошное потрясение, причем в отрицательном, печальном смысле. Русский человек всегда противостоит внешнему миру, у нас вечный разлад нашей души с организацией всего остального. Мы очень любим страдать.

Итак, в чем особенность русского решения экзистенциального вопроса? В центр своих измышлений русские философы ставили вопрос свободы. Мы рано приняли во внимание тот факт, что человеческий разум не способен описать все проявления человеческой души, а значит, не способен ее и контролировать. Человек — не есть лишь рациональное существо, в нем много и темного, иррационального. В то же время, мы не полностью подотчетны Богу, ведь иначе он не допустил бы зла на Земле. И вот из этого ощущения собственной иррациональности, с одной стороны, и Богооставленности, с другой стороны, и рождается экзистенциализм. Человек лицом к лицу встречается с собственной ответственностью перед жизнью, и он не знает, что с этим делать. Он свободен.

Но, вводя, вас в рамки русского экзистенциализма, помимо проблематики полной, хаотичной я бы даже сказал, свободы, стоит упомянуть еще об одном остром вопросе. Мы рассматриваем христианский экзистенциализм. Почему, спросите вы? Да потому что вся русская философия — философия религиозная. Но не спешите думать о ней, как о некой зашоренной, закованной в духовные скрепы, невероятно догматической мысли. Это вовсе не так. На деле, большинство русских религиозных мыслителей находились в конфликте с Церковью, а то ее и отрицали. Мышление Достоевского — предтеча Ницще, а последний не делал ничего иного, кроме как изничтожал христианство, как выбивал почву у него

2. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ ДОСТОЕВСКОГО

Философия экзистенциализма, как я уже говорил, связана с конкретной личностью. Это не просто абстрактное восхваление идеи Человека (безусловные права человека, человек-венец творения), нет. Это восхваление Личности, того, что нас отличает от других. И логично, что дабы не впадать в очередную абстракцию, дабы не сводить лелеемую личность к абстрактному «Человеку», экзистенциальному мыслителю стоит сосредоточиться ни на чем ином, как на своей собственной личности. Бердяев даже напишет специальную книгу, первую в своем роде — «Самопознание. Опыт философской автобиографии», где он без всяких приличий будет на протяжении нескольких сотен страниц рассуждать о себе. Оставлены фантазии об объективности философии, о ее последовательности, о логике, — нет! Все, что значит — это личность. Личность — мера всех вещей, перефразируя Протагора. Но все же чаще экзистенциальная философия связана с личностью философа скорее неосознанно, то есть нехотя философ вплетает самого себя в свою философию, делая ее не замкнутой системой, как у немецких классиков, а неотрывной частью себя. И поэтому, кстати, экзистенциалисты чаще писатели, нежели философы. Они — люди творчества, ведь через философию они выражают не абстрактную и всеобщую идею, а прежде всего свою самость. А почему нам должно быть все это интересно? Вспомним Сартра — потому, что совершая выбор, человек выбирает за все человечество. А разве не интересно посмотреть, как выбирали такие великие личности, как Достоевский, Сартр, Бердяев?

Если вдуматься, все программные произведения Достоевского строятся на разгадке той или иной личности. Раскольников в «Преступлении…», Ставрогин в «Бесах», Иван Карамазов со своим великим инквизитором — в «Братьях…». Заметьте, Достоевский не описывает пейзажи, не уделяет пристального внимания обстановке или одежде, а если и уделяет, то не для того, чтобы описать быт, характер времени, нравы эпохи, как, например Толстой. Нет. Его желтые обои, грязные перегородки в комнатах Санкт-Петербурга — лишь детализация состояния души героев. Какое это состояние? Чаще всего, безумие. Достоевский писал, что творчество его сосредотачивается на нетипичных героях эпохи. На нетипичных потому, что именно в них наиболее ярко проявляются те или иные черты времени. Ведь что такое типичный человек? Это нечто усредненное, абстрактное, неяркое. Обыватель — что с него взять? Разве с мирного обывателя нарисуешь яркий, заметный портрет? Нет, скорее перед нами предстанет что-то такое умиротворенное, спокойное и совсем необязательное. Нет бездны бытия в обывателе, типичные черты эпохи в нем смягчены, сведены к «норме». А экзистенциализм интересуют крайние состояние человека. Кто же, как не Достоевский, лучше всего рисует и копается в этих «крайних, кризисных» состояниях? Кто, как не он, показывает всю чернь русской жизни? Эти грязные кабаки, нищенское существование, пьяницы, раскиданные по закоулкам, полу-сумасшедшие, дряблые, провонявшие старики, умирающие на обочине с именем проклятой ими же дочери на губах — все это ярчайшие образы русской жизни, доведенные до предела, до максимума. Пошел бы убивать Раскольников старушку, не будучи бедным студентом? Нет, смягчил бы его буржуазный жирок, и все его размышления остались бы только теорией, и был бы он очередным Обломовым. Ах, хорошо бы старушку убить! Но Раскольников доведен до предела — сюртук его прохудился, семье отчаянно не хватает денег, будущее туманно. Не только великие размышления наводят его на мысль об убийстве, но и грубая материальность. В моменте, когда он должен решить свою судьбу — убить или не убить, тварь ли я дрожащая иль право имею — сосредоточились все стороны его бытия. Ему уже не отступить, не продлить решения. Экзистенциализм весь строится на выборе.

Философия Достоевского неразрывно связана с его личностью, хоть он и отговаривается от этого, прячась за выдуманных литературных персонажей, обставляя действие в неназванном уезде и пр. Но все его персонажи, в особенности отрицательные — Ставрогин, Раскольников, Иван Карамазов — это он сам. Мы, конечно же, не будем сейчас разбирать его биографию. Укажу только вот на что. В биографии Достоевского отмечают один критический момент — ссылка на каторгу. До этого литература Достоевского хоть и была погружена в мрачные тона, но в целом была романтична и привержена определенным — ключевое слово! — идеалам — тому самому Человеку. В Бедных Людях он плакал над несчастным Макаром Девушкиным, сознавая, что «последний человек есть тоже человек и зовется Брат мой». Он был страстным приверженцем идеала гуманизма. Последнего человека на земле он боготворил, веря, что есть в нем светлое начало, что и его надо уважить, и что, быть может — он лучше всех нас. Но, смотрите, какой перелом. Страстные слезы над Макаром Девушкиным, последним человеком, в «Бедных Людях» — и убийство старушки-процентщицы в «Преступлении…». Разные люди — скажете мне вы. Никому не желающий зла Макар и злобная старуха. Но в том то и дело, что перед идеалом все равны — и бедняга Макар, и мегера старуха. Последний человек называется брат мой — так почему старуха не имеет право на место «последнего человека»? Подрасшатались идеалы гуманизма у Достоевского на каторге, поставлены они под сомнения. Если в первых его произведениях они безусловны, и над их несоответствием реальному устройству дел читателю оставалось лишь лить слезы — то в поздних Достоевский ставит их под вопрос. Более того, он кидает в них камни, он рушит, он спрашивает — тварь я дрожащая иль право имею? Он отделяет себя от последнего человека, становится судьей над ним.

А почему? Да потому что на каторге Достоевский понял, что последнему человеку нет никакого дела до его идеалистических слез. Ни теплей, ни холодней каторжникам оттого, что замшелые интеллигенты плачут над ними и «называют братом своим». Не существует в мире гармонии идеала. Идеал — выдуманная отговорка, затуманивающее зрение среднего человека, упивающегося своей философией в мягком кресле кабинета. В идеалах ищут лишь комфорт, универсальный ответ на вопрос, но не истину. А истина — вот, в суровых, жестоких трудах каторжников. Жизнь неприглядна, но она такая, какая есть. И никакие идеалы ее не приукрасят, никакая идеализированная «красота» мир не спасет вовсе.

Приведем эту цитату полностью, чтобы вы окончательно убедились в развенчанных идеалах Достоевского после каторги. «Правда, князь, — спрашивает Мышкина Ипполит, — что мир спасет «красота»? Господа, — крикнул он громко всем, — князь говорит, что мир спасет красота!». В другом месте романа во время встречи князя с Аглаей та говорит ему, как бы предупреждая: «Слушайте, раз навсегда, если вы заговорите о

Не правда ли, слова эти предстают уже в совсем другом свете? Поставленные в контекст, это уже не изумительно сильный афоризм, но нечто, подверженное сомнению. Символично, что говорит эту фразу даже не «идеалист» князь Мышкин, а Ипполит, человек, надсмехающийся над ним. Эти слова — просто общее выражение избитости, пошлости идеализма. Пока вы там веруете в свою красоту, рассуждаете об «экономическом состоянии России» (знакомо, правда?), где-то там проливается слеза измученного ребенка, которому до этой красоты — наплевать. Идеалист может оправдаться, что Вавилон не сразу был построен, что вера в красоту — залог будущего здравия человечества, а сейчас мы уже все равно не выберемся из грязи. Но Достоевский как раз и приводит тот самый образ ребенка.

«Но о детках есть у меня и еще получше, у меня очень, очень много собрано о русских детках, Алеша. Девченочку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать «почтеннейшие и чиновные люди, образованные и воспитанные»… Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за чтo, обратили всё тело ее в синяки; наконец дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься) — за это обмазывали ей всё лицо ее же калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми незлобивыми, кроткими слезками к «боженьке», чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чортово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слез ребеночка к «боженьке»».

После этой сцены фразы вроде «красота спасет мир», «экономическое благосостояние России» кажется пустословием балаболов. Вот она, реальная жизнь, где все в крайностях, где не укроешься за идеалами, где надо делать тот самый надрывный выбор. Верить в Бога — или бросить все к чертям и повеситься, воплотив тем самым идею Человекобога, как сделал Кириллов. На каторге Достоевский встал над бездной, и поразился человеку, поразился его низости, подлости, черни. Поразился той бездне, которая кроется в нем самом. Поразился, что, быть может, и готов он убить ту старуху процентщицу, что, быть может, и замучает он того самого ребенка, если только предоставится ему сакральный выбор.

Первый, пока еще как будто насмешливый, ироничный «проклятый вопрос», которым задается Достоевский: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?»

Этот вопрос встает у героя «Записок из подполья», первого произведения новой вехи творчества Достоевского. В нем впервые, еще как бы робко и саркастично, не всерьез, почти без драмы происходят низвержение идеалов, отрицание рациональности, гуманизма, законов природы, нервный смех над обществом. Какой-то забитый чиновник, безымянный «подпольный человек», кроет своих коллег, друзей и вообще все общество на чем свет стоит. Мол, он и умнее, и гениальнее их, да только слишком забит и робок, чтоб свою гениальность проявить. В конечном итоге, все это выливается в эту формулу «свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?» От фразы веет чем-то из творчества сатирика Зощенко, такая она липкая, буржуазная. Если отвлечься от утрированной, почти юмористической формулировки, мы увидим следующее — что важнее: объектная необходимость или субъектная, моя воля (пусть и выраженная в таком дурном и капризном жесте, как чаепитие)? Если я вопреки всем мировым законам, вопреки всем общественным установкам, вопреки крикам моралистов, гуманистов, социалистов и прочих « –истов» — людей, защемленных в категории — захочу, будь хоть война, хоть апокалипсис, сесть и пить чай, то кто меня может остановить? И речь идет не о физической расправе. Заставить то заставят, посмотрите на ГУЛАГ. Кто сможет по моей доброй воле убедить меня что нет, Федор Михалыч, не стоит сейчас садиться и пить чаю. А Федор Михалыч отвечает — пущай мир провалиться, а мне чтоб чаю пить. То есть, видите, Достоевский формулирует конфликт воли природной, воли вселенской и воли отдельного индивида. Он спрашивает — почему вообще так получилось, что они могут идти вразрез и на чьей стороне правда? У природы, с ее идеалами, объективными законами и пр., или у жалкого человечишки с его капризами, желаниями, и такой сложной штукой, как свобода воли? Ведь отринув возможность спонтанного чаепития, ты отрицаешь и возможность свободной воли. И вот, оказывается, в определенных условиях человеку и нельзя чая пить. А в других, тоже строго определенных условиях, человек не имеет право голоса. А в еще более строго определенных условиях, один человек может покалечить другого. И, наконец, в совсем уж железных условиях, можно из несчастного ребенка выдавить слезинку. Видите, как из глупого и смешного примера с чаепитием, под которым Достоевский подразумевает свободу воли человека (пусть и в самых смешных проявлениях, а ведь могут и быть и совсем не смешные — свобода совести, слова), раскатывается вся проблематика Достоевского. Вы скажете — нужно знать золотую середину. Чаю пить можем запретить, но вот ребенка замучать — совсем уж никак. Рассказывайте это уравновешенной Европе. В бескрайней России золотой середины никогда не найдут. Мы либо слишком слепы, либо — слишком откровенны.

Раскроем конфликт с другой стороны. Допустим, разрешил себе человек чаю попить , хоть и против всего на свете. А если чай я могу попить, то я, пожалуй, и не тварь дрожащая, и право имею!

«Тварь я дрожащая, иль право имею?»

Это тот же вопрос, сформулированный под другим углом. Вместе я со светом, или предпочту ему чаю попить? Тварь я дрожашая пред светом, или право на чай имею? Только, конечно, вопрос тут Достоевский ставит более радикально. Раскольников уже бунтует перед светом не просто возможностью попить чай, а ставя на кон человеческую жизнь — то, что этот самый гуманистический свет холит и лелеет более всего! И спрашивает Раскольников — могу ли я, студент Раскольников, переступить границы, установленные светом? Для него факт того, что преступление за эти границы вообще возможно, неоспорим — он почитает фигуру Наполеона. То есть, он уже верит, что жизнь вне общечеловеческих идеалов — возможна. Его скорее занимает вопрос — а достоин ли он переступить эти идеалы? И почти что до конца произведения Раскольников не может никак принять идею, что не только он, но никто не может преступать эти границы, пусть и выраженные в жизни старой, противной старухи-процентщицы. Весь свет против него, но Раскольников непреклонен. Только в финале он раскаивается, и путь этого раскаяния для него открывается через женскую природу — Сонечку Мармеладову — мистическую, иррациональную, акатегоричную. Ведь мысля категориями «дозволено/не дозволено», мы нехотя сами принимаем эти категории за основу. И только уйдя от них, убрав из поля зрения, мы освобождаемся.

«Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!»

На вопрос этот отвечает Алеша — нет. Вообще, в процессе их разговора брат его, Иван Карамазов, настолько сильно расшатывает мирные, светлые устои Алеши, что последний вроде как оказывается готов и на убийство, и на отвержение Бога. Действительно, вопрос ставится ребром — так, чтобы не только эксцентрик с чаем, не только эгоцентрик со своим правом, но и самый святой человек поперхнется и задумается. А в сущности, это тот же самый вопрос — моя воля — разорвать договор с Богом, спасти неизбежно умирающего ребеночка — или воля природная? И отвечая на вопрос во вроде гуманистическом, добром ключе — спасти ребеночка — ты на деле идешь против природы, против Бога с его неисповедимыми путями Господними. Подвергая же ребеночка страданиям, то есть просто бездействуя, ты смиряешься, ты признаешь право Божье на нашу жизнь, и остается тебе уповать лишь на бессмертие души того самого ребеночка. Так как же, как же можно допустить слезу ребенка? Как в таком жестоком, богооставленном, безнадежном мире, где возможно страдание безвинных, безгреховных существ, продолжать свою жизнь? Почему мы все это принимаем, почему наши руки не тянутся к самоубийству, как это делает Кириллов?

А вот вспомним Кириллова. Он провозглашал Человекобога — нового человека в безбожьем мире. Человекобога он манифестировал своим правом на самоубийство — мол, Бог властвует над нами лишь потому, что дал нам свой дар — жизнь. И если откажусь я от жизни, то не буду ничем больше обязан Богу, встану наравне с ним, ибо ничто нас больше не связывает. И как только люди поймут, как это все легко и просто — отринут они все религиозные иллюзии, и поймут, что лишь они в ответе за слезу ребенка, и не допустят больше ее. Поняли, кажется. «Бог мертв!» — вскрикнет Ницше под воздействием Достоевского. А что случится дальше? Холокост. Я не говорю, что с Богом лучше. Что с Богом, что без Бога — все равно. Человек неисправим. И богооставленны мы была задолго до того, как это осознали экзистенциалисты.

Так что же,

К сожалению, ответить на этот вопрос ни Достоевский, ни мы с вами не сможем. «Кто виноват и что делать?» — известные проклятые вопросы, мучающие русского человека, на который тщетно мы пытаемся найти ответ. Но не все так безнадежно. На вопрос «кто виноват» Достоевский

Легенда о великом инквизиторе — венец философского наследия Достоевского. Все загадки, все ниточки, связывающие проклятые вопросы воедино, уходят в «легенду». Притом, казалось — простейший рассказ с одной единственной идеей — но какой! Запутавшись в проклятых вопросах, человеку, воспринявшему эту идею, станет чуточку, но легче.

Дьявол предлагает Христу не что иное, как власть. Власть хлебами — т.е. власть материальную, ведь народ надо сначала накормить, а потом вещать о вере. Власть чуда — соверши Христос чудо на глазах у всех, всего народа, а не отдельных избранников, и тогда не будут они иметь возможности противостоять ему — вот он, Человекобог! Он выше человека. И предлагает дьявол Христу власть мирскую — наречь его царем сей земли.

Христос отказывается от слова Дьявола. Более того, когда Инквизитор надсмехается над его отказом — Христос молчит. В конце он отвечает лишь поцелуем.

Ответ Христа — это даже не любовь. Это та же самая вера. Вера в человека. Христос верит, что над человеком нельзя властвовать, нельзя насиловать его личность. Каждый должен прийти к нему сам, своей душою, без внешнего, общеобязательного принуждения. Тогда как инквизитор считает, что только то принуждение человеку и нужно. Что люди жаждут слиться воедино, потерять свою личность, отказаться от свободы выбора — лишь бы не подвергаться страданию. Вот почему для экзистенциализма так важно то самое страдание — оно есть непосредственное продолжение нашей свободы! Хотим ли мы потерять свою свободу? Готовы ли на такой выбор? Христос верит, что не готовы. Инквизитор — что готовы. А Достоевский находится где-то посередине.

Так что же с ребеночком? А то, что страдания его есть лишь последствия нашей свободы. Но и ребеночек может оправдаться — идеей бессмертия. Помните «Раз Бога нет, то все дозволено?» Звучит фраза эта на самом деле немного по другому:

«…уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено…».

Вера в бессмертие. Вера в то, что не закабалены мы в этом грязном, нищем мире, который пытается спасти великий инквизитор. Вера в то, что мы — не преходящий кусок плоти, существующий одно мгновение, но — частица вечности. Что такими, какие мы есть, нас задумал Бог. И что ребеночек пострадал лишь коротенький отрезок своей жизни в бренном мире, а после его ждет — свобода от бренного. Блажь вечности.

В конечном итоге, Достоевский задает один вопрос. Человек встает перед выбором. Выбором Человекобога, который имеет право решать судьбу другого человека; или Богочеловека — человека, который смиряется перед миром Господним, который