Уроки чтения

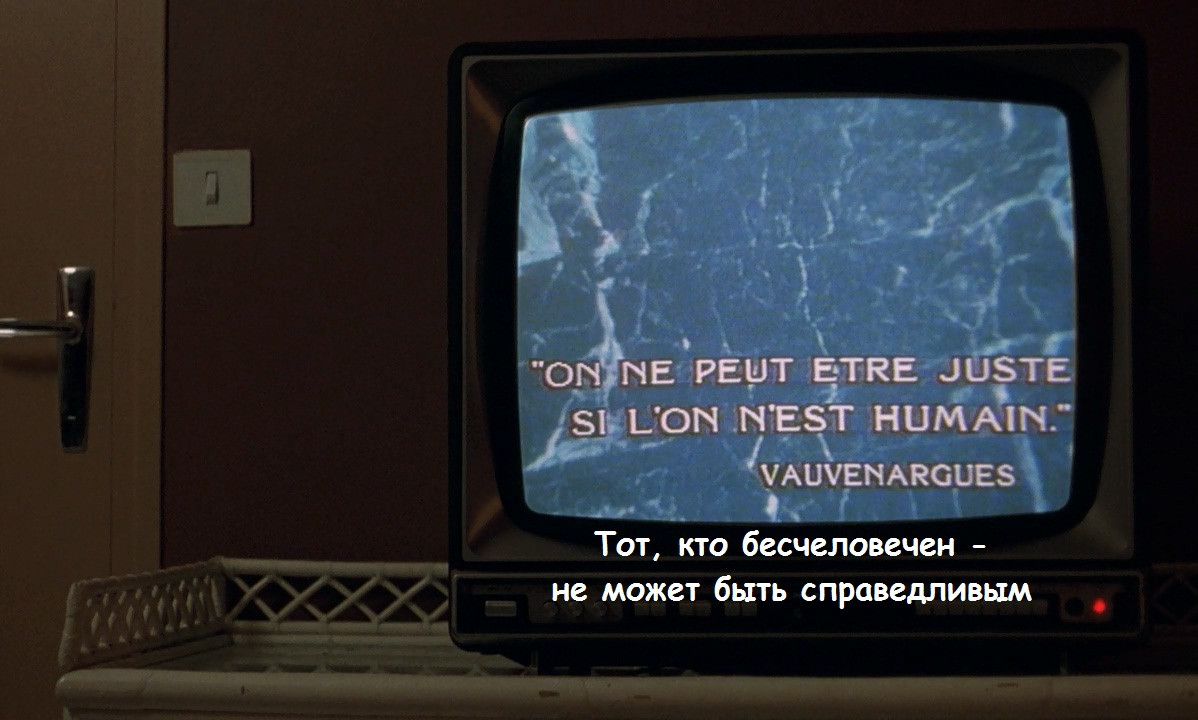

Об уроке чтения и письма, преподанного картиной Клода Шаброля — La Cérémonie/Церемония,1995.

La Cérémonie относится к тому типу кинематографа, который не терпит обкрадывающей формы отзыва, обзора или рецензии. Последние больше соответствуют режиму поточного кино и его скользящему зрителю. Собственно, этот союз и даёт жизнь короткому росчерку, который вследствие того, что стриминговый фильм зачастую лишён действительно захватывающей интриги, не испытывает особого стеснения при соблюдении закона сохранения интриги в тайне.

Отсюда — прогрессирующий невроз боязни спойлера, в лучшем случае питающийся неунывающей надеждой на непредсказуемость там, где её нет, иначе — отказом от неприятного саморазоблачения, признания самому себе, что более нет никакой опасности, повода для порчи (spoil) зрительского интереса, так как нет того, что можно раскрыть.

Дополнительно, боязнь спойлера как «прерывателя потока» (не мешай мне войти в поток и подхватиться им) питается подменой, где интрига отождествляется с простой последовательностью действий, что позволяет избегать глубинного ужаса «снятия покровов», спойлера самого спойлера. В последнем случае обзор уступает место интерпретации, которая не терпит никаких страхов порчи, она не может начаться прежде, чем выдаст все спойлеры без исключения. Но самое главное, она двигается по ту сторону формулы «кино как искусство», от киноискусства к киногнозису (кино как способ познания). Претензия La Cérémonie на апоточное прочтение вынуждает прибегнуть к некоему гибриду обзоротолкования.

Расклад вкратце следующий: интеллигентная семья Лельевров, состоящая из четырёх человек, нанимает служанку по имени Софи (Сандрин Боннер) в свой загородный дом. Софи, как позже обнаружится — страдает дислексией (не владеет чтением и письмом), факт чего всеми силами старается скрыть от окружающих. В процессе службы, она знакомится с взбалмошной почтальоншей Жанной (Изабель Юппер), по не ясным причинам озлобленной на Лельевров. По мере укрепления дружеской связи, у девушек нарастает агрессия к семейству, взрывается разгулом и приводит к кровавым последствиям.

Самым неоднозначным элементом расклада является физиологический изъян героини — дислексия, в форме, близкой к алексии, или даже асигнатизму — абсолютной неспособности распознавать знаки. Ведь Софи не ориентируется даже в элементарных маркировках, которыми размечен мир вещей. К примеру — не способна читать указательные знаки (путает перроны на вокзале), символы на бытовых приборах (не пользуется посудомойкой), аппаратуре для развлечений (не использует пульт от телевизора), дорожные знаки (отказывается от уроков вождения), даже цифры (теряется во времени, не звонит по телефону), и порядок счёта (кассиры отсчитывают оплату за неё).

Крайняя форма нарушения, которая стушёвывает однозначность левого или правого комментария и вовлекает в игру аналогий. Фильм диагностирует дислексивность зрительского чтения наиболее ироничным способом, через прямую аналогию с дефектом «главной» героини. Чем позволяет перевести недуг дислексии из клинической категории в категорию культурологическую и поставить под сомнение способность зрителя читать фильм.

Аналогия демонстрирует невозможность достижения полной адекватности в процессе интерпретации уже только потому, что это интерпретация — техника смыслопорождающего отдаления по мере попыток адекватного приближения, иначе, чем более интерпретатор старается приблизиться к своему предмету, тем более он от него отдаляется. Компенсация за принципиальную невозможность приближения — накопление маргиналий в дистанции, или, что тоже — культурное развитие (процент с инвестиций).

Однако же, как не расценивай эти «благоприобретения», они не освобождают киночтение от дислексивного порока. Если мы вернём фильму всего его Шаброля, под которым подразумеваем творческий шлейф режиссёра, его, насколько это возможно, полное досье до La Cérémonie и даже после, то ограничим себя режимом биографического прочтения, наиболее приближённого к ортодоксии соблюдения тождества между автором и его произведением.

Ортодоксия отрицает право произведения на производство смыслов, выходящих за пределы авторского замысла (Автор-Бог). Это отрицание может оправдываться только тем, что авторский замысел для адептов указанного тождества совершенно прозрачен, раскрыт до самых последних деталей без

Реконструкцию родословной La Cérémonie не раз проводили — от преступления сестёр Папен до детективного романа Рут Ренделл, которые послужили основой, от философского интереса французов к т.н. fait divers (резонансным событиям) до эксплуатации Шабролем криминально-экзистенциального жанра, от стиля новой волны до

Взамен хотелось бы предложить дислексию — несколько перестановок, проскоков, избирательных нарушений, благо фильм подыгрывает этой игре. И начать хотелось бы с конца, с мотива расправы, а точнее — с его недостаточного присутствия. Полному отсутствию мешает родословная и биография, кажется, к такому приближался только Ханеке в большинстве своих картин, но особенно близко — в Седьмом континенте (пусть это и саморасправа) и, конечно же — в Забавных играх (пусть и с элементами фарса). Это полуотсутствие мотива и позволило La Cérémonie занять особое место, как в зрительском отклике, так и в творчестве Шаброля. Клод не раз повторял, что никогда не стремился снять шедевр, иначе так бы ничего и не снял, и La Cérémonie не исключение, но благодаря полуотсутствию мотива исключительна в неисключительности.

Абсолютной исключительности помешала некоторая несбалансированность указанного полуотсутствия. Трудно не заметить чрезмерной прямолинейности в поведении героинь — нарастающую разгульность, озлобленность и предрасположенность к быстрому воспламенению на фоне спокойствия, благоразумности, достойности и даже некоторой сострадательности семьи Лельевр, которая вроде как не давала никаких поводов к ненависти. К тому же, союз девушек скрепляет общая тайна — возможно, они уже совершали убийство, пусть и непреднамеренное, важно, что они склонны к преступлению. По этой причине, абсолютное большинство зрителей прониклось сочувствием к тихим буржуа среднего достатка.

Подобная прямолинейность конструируется и в романе Ренделл, причём, в типично английском стиле, где социальная проблема, как правило, замещается клиническим случаем («она обладала ужасным практическим здравомыслием атавистической обезьяны, переодетой в женщину ХХ века… Грамотность является одним из краеугольных камней цивилизации. Быть неграмотным значит быть деформированным»).

Данный крён уходит в сторону традиции нелицеприятного изображения необразованной нищеты, наиболее эффектным образцом которой, является картина Этторе Скола — Отвратительные, грязные, злые, 1976. Скола развеял романтизм угнетённых, уличив последних в склонности к общим порокам, независимым от классовой принадлежности. Тем самым, проблема нищеты из социальной области перетекла в область антропологическую, и если осталась какая-то зависимость от класса, то суть её в том, что нищета, лишь усугубляет родовую порочность человека.

La Cérémonie подхватывает этот мотив, но с другой стороны, не оставляет без отдельного внимания и буржуазию, где Шаброль, при сбавлении характерной ранним картинам карикатурности, не обошёл специфически французскую неприязнь к классу. И это обратный, отскакивающий крён, не достигший волны однозначного осуждения и оставивший зазор того самого полуотсутствия, что позволило гораздо меньшему числу зрителей обнаружить в чинной тишине Лельевров коварную затаённость. Более того, не достигнув волны, крён снова пошёл обратно к злобности нищеты, но с отклонением в сторону клиники дислексии, что частично сняло ответственность с Софи, и ещё больше расширило зазор в полуотсутствии мотива. Удачный ход, который позволил избежать морализаторства, максимально расширить проблематику, да ещё и оставить возможность совсем не обязательного выбора стороны.

Перед попыткой заполнить пустоты мотива расправы, следует сразу же поквитаться с завораживающей властью кровавого зрелища, с тем танатическим наслаждением, которое доставляет эффектное убийство как торжественная экстатическая точка. С чего, собственно, и начинается трагедия — с кровавой кульминации Великих Дионисий, где замещающую божество жертву менады разрывали на куски. Разрывание-расправа подчиняет себе неспешное и холодное напряжение церемониальной прелюдии, которая так бы и не вышла из оцепенения, а также потеряла бы в эффектности, а, следовательно, и в зрительском резонансе — не случись дионисийской развязки. Наслаждение, или шок — не имеет значения, важно отделить эффект убийства (который искушает и автора, из чего Шаброль никогда не делал секрета) от самого убийства — это позволит не только дополнить логику полуотсутствия, но и ослабить подчинённость церемонии её кровавому торжеству.

Вслед за появлением Софи, мы тут же попадаем в деспотическое царство знаков, которые заставляют себя читать. К примеру, Софи открывает сумочку и невольно обнажает перед принуждающим взглядом камеры шоколад, с чёрной обёртки которого на

С самого начала мы сталкиваемся с трудностями чтения, с проблемой возможности «верного» прочтения, с важнейшим вопросом — а способны ли мы читать вообще. И что особо мучительно — при открытости этого вопроса, мы не можем избежать чтения, его уловок и диктата, его призыва и желания быть прочитанным. Равно как и Софи (всё по той же ироничной аналогии). Письмо (в широком смысле — как запись/кино) подступает, окружает и атакует. Оно хочет, чтобы его читали, но, в то же время, пытается утаится в троеточиях полуотсутствия мотива.

Софи не работает одна, а только в связке со вторым персонажем — Жанной. Здесь срабатывает история расправы сестёр Папен, одна из которых, не смотря на поражавшую современников безграмотность и недоразвитый почерк, всё же умела писать и много писала писем, а вторая в этой области никак себя не проявляла, будучи чистым имитантом пишущей сестры. Однако мы, эту, не раз экранизированную историю, оставим в качестве служебной основы фильма, в его необязательной биографической справке. В противном случае — история сестёр Папен присвоит себе La Cérémonie и превратит в подобие документальной реконструкции.

В фильме интересна специфическая диалектика Софи-Жанна в царстве Письма семьи Лельевр. В то время как Софи всячески избегает чтения, Жанна напротив — проявляет к чтению повышенный интерес, увлекается библиотекой Лельевров, и особенно, их частной корреспонденцией. Эта яркая оппозиция искушает выйти за рамки структурных пристрастий кинематографа к нарративным асимметриям как таковым, подталкивает к дополнительному прочтению.

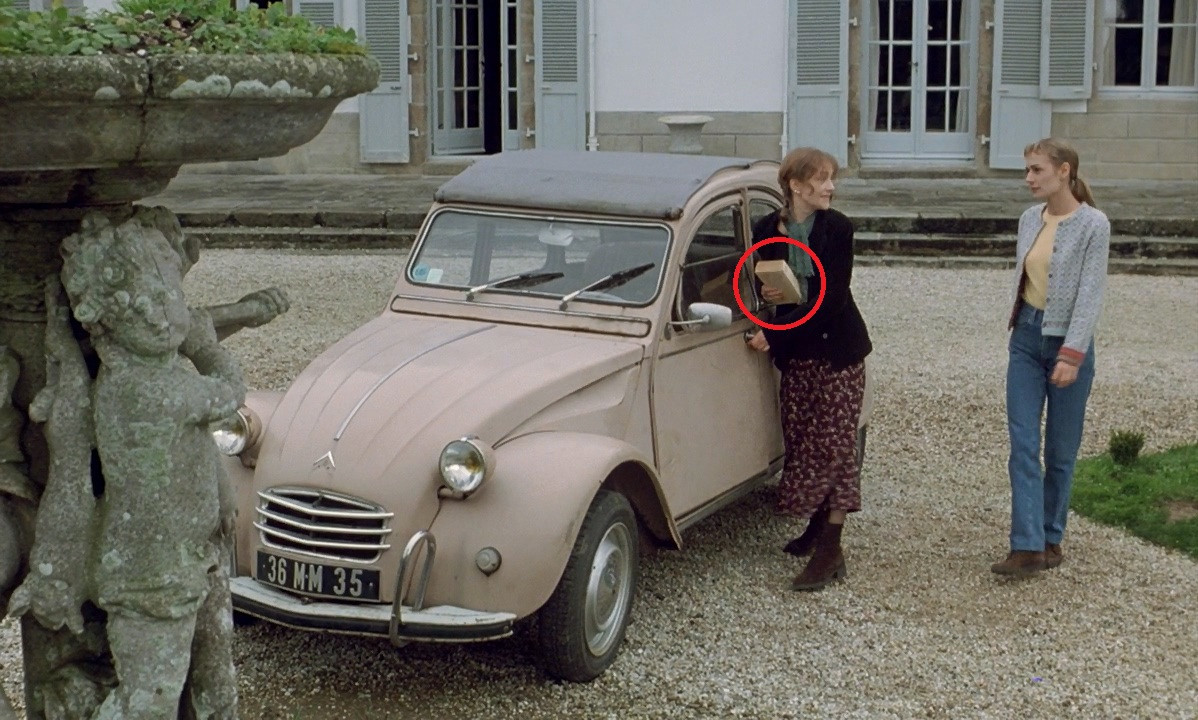

Владение Лельевров подобно дому писца, в его древнем, восточно-деспотическом, хозяйственном смысле. Как только Софи вводится в дом писца, она сразу же попадает в мир иерархий, ограничений, правил и подмен, в порядок синтаксиса господства. Катрин Лельевр (Жаклин Биссет) отводит ей специальные пространства слуги, границы которых та не имеет права нарушать (например — отдельная, задняя лестница), и довольно скоро понуждает к чтению списков задач. В процессе инкорпорации, принуждение к чтению усиливается, Катрин всё больше оставляет письменных инструкций, хозяин Жерар (Жан-Пьер Кассель) заставляет купить очки и читать названия деловых папок, а дочь Мелинда (Виржини Лидуайен) атакует журнальными тестами.

Даже структура семьи Лельевров строится как алфавитное письмо, по подобию фонетического различия гласных и согласных — мать (гласная) — не родная дочь (согласная), отец (снова гласная) — неродной сын (снова согласная), неродной брат — неродная сестра (гласная — согласная), родная мать (ж.п. гласная) — родной сын (м.п. согласная), соответственно — родной отец (гласная) — родная дочь (согласная). Эта семья пишет собой, упорядочивает мир бинарными оппозициями.

Софи в этом письме — подчинённое (прилагательное), буква, исчезающая в речи, или опускаемая при письме, что, как будет ясно впоследствии, порождало обманчивое чувство контроля, которого на самом деле не было. Софи изначально была звуком без обозначения, тем, что не принадлежало миру алфавита, что тонуло в какофонии клипов и рекламы, в антимузыке (в противовес музыке, предпо-читаемой Лельеврами — опере, либретто, структуре мизансцен, формализованных голосов, звучащих по строгим правилам, подчиняющихся ритму, рифме, букве, нотному письму). Она понимала лишь экранное письмо как запись, набор образов, который постоянно врывался в порядок и разрывал синтаксис дома писца.

Мы видим на экране лестницу, по которой восходит женщина адвокат, танцы кукол, женщину возле зеркала, некоего мага, который подносит ей священный напиток. Дислексивный поток с точки зрения письмо-логоса, представляющий иную форму порядка письма как видеозаписи. Именно к чтению таких шифров понуждает кинематограф, и при обострённом бреде интерпретации (а его вызывает семантический «беспорядок» как таковой) можно попробовать прочитать даже рандомный набор вышеперечисленных образов (не смотря на то, что Шаброль признавался в случайном подборе некоторых из них).

Набор так и просится в реконструкцию ритуальной цепочки — восхождение, танцы, песни, зеркало-самопознание, посвящение, психотропный напиток. Но его способны упорядочить те, кто страдает не дислексией, а напротив — лексоманией, в то время как для Софи — беспорядочный набор образов соответствует её нарушению, неспособности составить логическую последовательность, только так она и может воспринимать потоки, как не связанные друг с другом обрывки. Её антропоморфический склад нескладен, недоразвит, и если в качестве критерия человечности принять способность производить знаки, мир символического, то Софи — не совсем человек.

Жанна, в качестве второго лица, аккомпанирует асигнатизму Софи от противного, через карнавализацию чтения (грамотная неграмотность). Она издевается над церемониальным характером власти письма, над его культурообразуещей ролью. Её чтение сравни поведению в целом — разгульно-терзательное, менадическое, чтение как непристойная сортировка вещей для нищих, бесцеремонная перлюстрация, или порча вещей в доме Лельевров. Не случаен её статус почтальона, в служебные задачи которого входит лишь доставка письма при абсолютной индифферентности к содержимому. И «любопытство» к содержанию исходит от этой индифферентности, оно не трепетно к значению знаков, к правилу сохранения тайны, оно десакрализирует порядок корреспонденции. Превышение полномочий почтальона, которое, однако, всецело в его маленькой служебной власти.

Но можно засвидетельствовать и рождение третьего лица, проявляющегося в симбиотической игре двух способов отказа от церемониального чтения. Новое лицо доводит игру отказов до апофеоза полного обрушения порядка господства, выстроенного письмом. Ни Софи, ни Жанна, как отдельные лица, не способны перейти к прямому убийству, о чём свидетельствует их прошлый опыт — возможно, они позволили смерти сделать своё дело, скорее, не предотвратили, или подвели к ней, но не реализовали прямо. И только вместе, сливаясь в третье лицо, они решаются на прямое убийство.

Софи как асигнант, представляет собой пустое место без свойств, неактивную дикость. Только знаки могут перевести её в активную фазу, и они приходят со стороны Жанны, она помогает обозначиться дикости Софи, довести её жесты до символических значений (символизм выстрела в стеллаж с книгами как первая проба Софи произвести знак, значение и смысл). В Жанне как профанной системе знаков притушен яростный импульс, в Софи же отключены знаки, они не связывают своим порядком её импульс ярости. Взаимное трение отвязных знаков Жанны и свободного импульса Софи — высвобождает общую ярость.

До высвобождения ярости, Софи имитировала Жанну, во время ярости — Жанна начинает имитировать Софи. Классовая парадигма трещит по всем фронтам, её разрушает асигнатизм, полное выключение из отношений порядка. Это выключение не позволяет Софи распознавать знаки господства и унижения. Мы сталкиваемся не с рабами, а с дознаковой дикостью, вступившей в союз с дикостью знаков. Гремучая смесь удвоенного отрицания, которая представляет собой не просто злобствование против просвещённости, а стремится уничтожить значение как таковое. Нечто, что противится не только развитию, ход которому задаёт производство знаков, а самому движению, ход которого невозможно остановить.

С другой стороны, поскольку Лельевры допускают над собой расправу — и в этом сила урока La Cérémonie — они разоблачают свою дислексивность. Строго церемониальное отношение к письму не позволило им верно прочитать знаки, указывающее на опасность. С самого начала они пытались читать Софи, и всякий раз недочитывали, что-то упускали, ошибались, приходили к неверным умозаключениям. Ошибки при чтении были столь вопиющими, что Лельевры сами способствовали трагическому для себя концу (Жерар, занимаясь чисткой ружей на кухне, во владениях Софи, фактически показал ей, как ими пользоваться). Вопрос в том — возможно ли вообще прочитать то, что выключено из системы знаков? Если Софи есть нечто, что не производит знаки, то возможно ли избежать катастрофы, которой грозит внезнаковое в союзе с десакрализированным знаком?

В фильме Чтец, 2008 также проводится связь между неграмотностью и зверством в образе не умеющей читать работницы концлагеря, но у последней не было антропологических изъянов, она ориентировалась в мире знаков и проявляла интерес к книге. Сохраняя дистанцию между книгой и собой через посредство слушания, она берегла своё непонимание происходящего вокруг безумия. Непричастность к мыслям текста напрямую позволяла сохранять прямую непричастность к миру насилия, выстроенного, в данном случае — немецким письмом. Здесь неграмотность служила сбережению нравственного начала в его потенции, не тронутым двойной (позитивной и негативной) ролью письма. Поэтому Ханна (Кейт Уинслет) — существо не столько дикое, сколько наивное, одновременно культуробоязненное (обнаруживающее негативные последствия развития) и жаждущее культуры (интуитивно чувствующее блага просвещения).

Ничего подобного в La Cérémonie нет. Здесь заправляет абсолютная дикость, отказ не только от чтения, но и от