"Любимовка" и её "Эхо": документальный театр во время войны

Это эссе написано вовлеченным исследователем и драматургом Романом Осминкиным и — как и всякое эссе — исходит из субъективной, а не объективной перспективы. Первая часть авторская теоретическая рефлексия, вторая — интерпретативное описание нескольких пьес. В своей дальнейшей работе над монографией с рабочим названием «Театры баррикад и перформансы военного времени» автор надеется посвятить феномену документального и свидетельского театра отдельную главу.

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину театральный фестиваль «Любимовка» покинул пределы России, совершил реинкарнацию и пересобрался в «Эхо Любимовки» — фестиваль-номад, кочующий по Европе и США, странам Южного Кавказа и Центральной Азии. 10–12 октября «Эхо Любимовки» случилось в немецком Мюнхене. Уже во второй раз фестиваль был принят на площадке уникального культурного центра «GOROD», открытого в Мюнхене в 1998 году учительницей Ниной Вишневской вместе с другими выходцами из Харькова (Украина).

Я посмотрел в Мюнхене вживую семь пьес — это был интенсивный опыт. Как будто я прожил семь маленьких жизней: каждая пьеса стала концентратом человеческих чувств, боли и надежд. Я совсем не хотел говорить ничего интеллектуального. И дело не только в том, что я не владею театроведческим дискурсом — пришлось проводить рефлексию по горячим следам, используя язык теории искусства и перформанса. Сама форма театра на «Эхе Любимовки» выходит за рамки привычного театроведения. Она буквально выламывается из него. Это может быть дискурсивный перформанс, докудрама, свидетельский театр или, как я сформулировал на примере пьесы «Всё хорошо» украинского драматурга Виталия Ченского, — метасвидетельский театр.

«Эху Любимовки» удалось за счёт кочевой формы и привлечения разных языков произвести отцепление от пресловутого понятия национального театра в границах страны / школы / языка и сделать действительный выход из русскоязычного гетто. В Мюнхене было много немецкоговорящей аудитории — как немцев, так и мигрантов, и тех, кто говорит на нескольких языках.

Сценография, декорации, визуальное оформление — минималистичны. Это не театр художника и даже не постдраматический театр в эстетическом смысле. Основные средства выражения здесь — собственно сам текст пьесы и его актёрская / авторская читка, включающая в себя разные речевые регистры и языки, ритмы, жесты и другую эквилибристику артикуляционного аппарата. Главный нерв здесь — на границе между жизнью и её документацией, между документом / свидетельством / эгодокументом и его публичной репрезентацией на сцене. А до этого — ещё одна стадия: работа с документом, трансформация сырого материала жизни в текст, а затем — в драму / постановку / инсценировку.

Таким образом, получается двойная рамка: сырая материя жизни — её свидетельство и последующая документация, и, наконец, репрезентация уже не сырой материи жизни, а именно документации / свидетельства. В финале эта двойная рамка у такого театра как бы исчезает, и зритель оказывается один на один с речью — вербатимом или репликами актёра как медиатора, ретранслятора. Зрителю предлагается пройти через эту правду чужого опыта. Но благодаря «Любимовке» и методам «Театра.doc», которым она наследует и которые развивает, у него есть выбор: целый спектр дистанций — от обжигающей аффективной близости до авторской метарефлексии по поводу самого процесса превращения интервью, диалога, свидетельства в пьесу.

Именно здесь ключевое отличие такого театра от жанрового реалистического театра и искусства реализма вообще, которое как бы отражает реальность (тут всё сложнее, но сейчас не об этом). Документальный / свидетельский театр разыгрывает, инсценирует само это свидетельство, документ, посредством которого голая, безгласная, сырая жизнь (и смерть) только и способна быть поименована, зарегистрирована, означена. В мире так много смерти и трагедий. Разве можно засвидетельствовать и оплакать каждую?

Поэтому, такой театр скорее есть репетиция свидетельства в условиях его невозможности, обещание свидетельства. Он берёт эту жизнь не просто за бюрократически оформленный и статистически учтённый факт, а делает её, что называется, сопереживаемой и оплакиваемой, достойной сопереживания и оплакивания. Такой театр превращает зрителя одновременно в присяжного-наблюдателя и соучастника театральной постановки, призывая его определяться — эстетически и этически — по отношению к действию.

Помимо собственно фабулы / сюжета конкретной пьесы, зритель этически и эстетически определяется и по отношению к автору и его способу «говорить за» — представлять голос жертвы (чаще) или палача (реже). Как известно, автор неизбежно предаёт своего «донора», как только выходит за пределы их общего круга. Это неразрешимая проблема репрезентации — её апория. Здесь к месту вспоминается певица Жозефина у Кафки: пока она пищала среди своего мышиного народца во время и после работы, мышиный народец любил её посвисты. Но стоило ей захотеть публичности и сокращения работы, чтобы улучшать свой писк, она была не понята коллективом и в итоге пропала.

Поэтому эти вопросы не только авторские, актёрские, но и зрительские: как представлять другого? Как говорить за него, с ним, но не вместо него? Как наделить голосом, а не присвоить его молчание, его тихий писк и скрежет? Как не наслаждаться чужими страданиями, а позволить их разделить — пусть даже в воображаемом или символическом пространстве? У любой эмпатии есть предел, и, как мы знаем с аристотелевских времён, драма держится на балансе между страхом и состраданием. Мы сочувствуем именно потому, что сами не в эпицентре страдания, но боимся, что, слишком сблизившись, однажды можем оказаться там.

Но театр именно тем и ценен, что позволяет в ходе инсценируемого действия занимать поочерёдно — или даже одновременно — уязвимую и властную позицию, вставать на место протагонистов и видеть мир их глазами. Это делает нас более чуткими друг к другу…

Многие постановки «Любимовки» близки к перформансу, но не в его современной музейной и танцевальной формах, распространившихся повсеместно по глобальным арт-институциям, а к перформансу 1960–70-х годов, с разной степенью радикальности трансгрессировавшему границы искусства и жизни.

Но трансгрессивные методы «Любимовки» и документального театра сегодня — это не агрессивная акция или интервенция, а диалог и дискуссия, публичное собрание людей для разговора, поводом к которому становится инсценировка документа / свидетельства. Такой театр создаёт и предоставляет сцену для парресии и политической речи, а те, в свою очередь, обретают театральность (про сродство актёра и политика см. у Ханны Арендт в Vita activa).

Поэтому «Любимовка» в своём кочевом, номадическом формате — в духе европейского документального и свидетельского театра — создаёт такие пространства, где люди могут слушать друг друга и говорить на волнующие их темы. Как в романтическую эпоху театр создавал нацию, так сегодня театр создаёт — пусть призрачные и кратковременные — демократические собрания для говорения от лица отсутствующих и безгласных.

***

Ниже мои заметки о некоторых просмотренных пьесах, увы не всех, т. к. не каждая пьеса могла быть мной адекватно воспринята и описана. Видеодокументация всех пьес и дискуссий доступна на youtube канале "Эха Любимовки"

Текст пьесы: Элина Мнацян (Люнебург)

Режиссёр: Антон Сытин

Перевод: Катарина Венцль.

Авторка пьесы Элина Мнацян оказалась в лагере беженцев в Нижней Саксонии вместе с людьми из самых разных стран. В этом непредсказуемом «промежуточном мире» она начала писать историю, общаясь с людьми с помощью приложений-переводчиков. Пьеса построена как мозаика эпизодов, показывающих будни лагеря: регистрацию вновь прибывших, бытовые сцены в общежитиях, конфликты, разговоры о политике, религии и жизни на родине. Среди персонажей — мужчины и женщины разного возраста, представители разных религий и мировоззрений, но объединённые общей судьбой вынужденных мигрантов.

Элина Мнацян — драматург, режиссёр, музыкант. В 2022 году была вынуждена покинуть Россию по политическим причинам, живёт и работает в Германии. В своём творчестве исследует механизмы угнетения, социальные стигмы, опыт эмиграции, границы идентичности и проблемы неравенства.

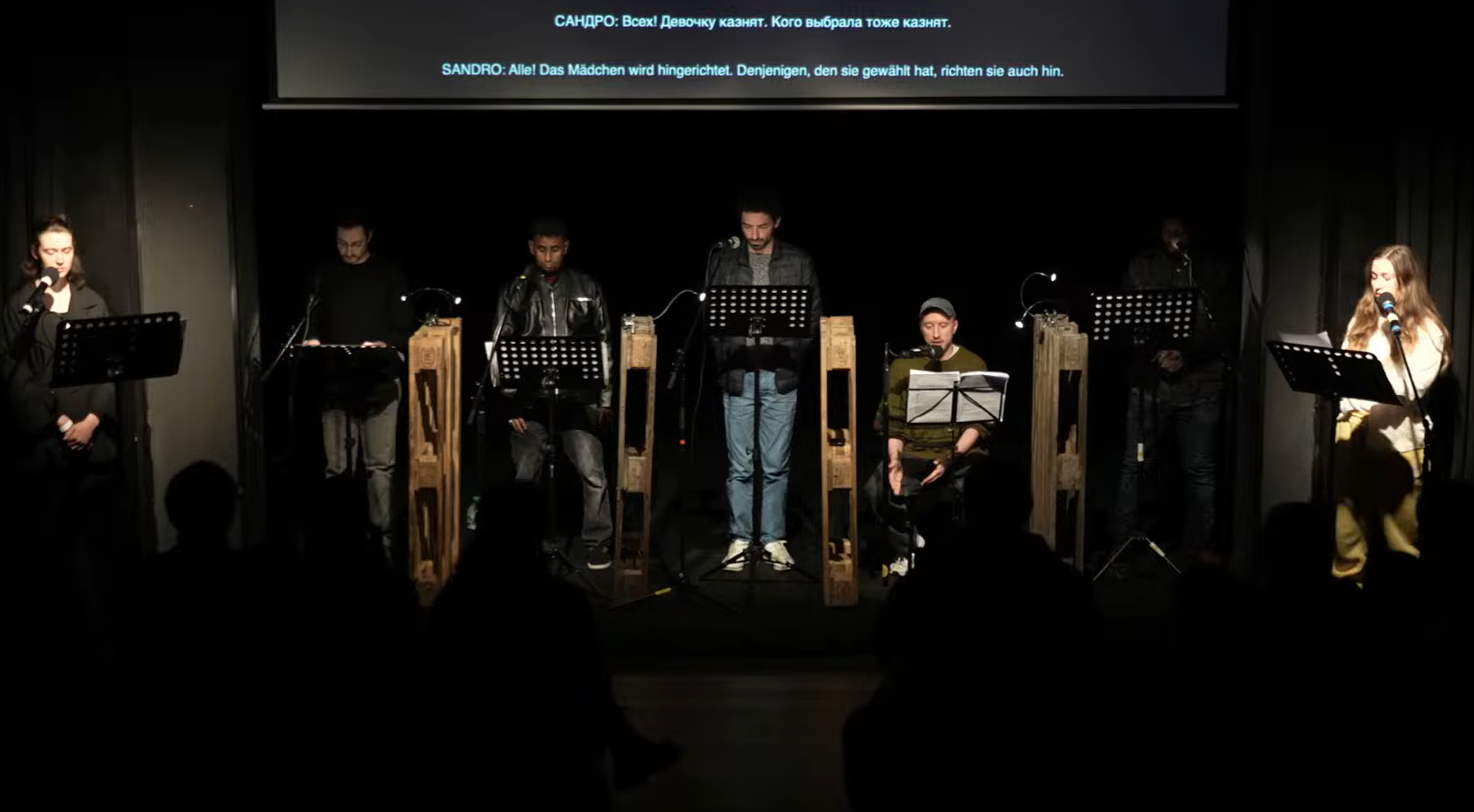

Пьеса звучит на восьми языках (немецком, английском, русском, украинском, арабском, французском, турецком, грузинском) с немецкими и русскими субтитрами.

Пьеса открытия Элины Мнацян «Мартингал» стала и пьесой-открытием.

Очень тронула. Конечно, лично я этот опыт разделяю и проецирую на себя. Впрочем, после 2022-го я стал совсем сентиментальным.

Сильное впечатление. Я читал текст пьесы до этого, но тут убедился, что текст и исполнение — всё-таки две совсем разные вещи. При чтении глазами такого эффекта многоголосицы и аутентики разных языков не было. А здесь режиссёр Антон Сытин с актёрами — профессиональными и непрофессиональными — так бережно сделали постановку, что вывели на сцену главное действующее лицо: язык во всех его различиях, формах, интонациях.

Их объединяет только временная вброшенность, общность судеб — в одном месте и времени. Здесь — полифония и — порой — какофония — языков и культурных диалектов, голосов и интонаций…

Важен тембр и звучание языка, именно голоса его носителя — и наоборот, говорение на чужих языках голосами своих акцентов: украинских, курдских, сирийских, турецких, российских.

Отсюда — конфликт, а не мелодия. Мелодия — это экзотизирующий взгляд, поиск гармонии. Здесь люди чужие, и понимания достичь трудно, если не невозможно. Опыт жестокости — разной степени: от Украины до Ирана, от Сирии до Сомали, от Венесуэлы до Афганистана.

В конце лишь возникает робкий намёк на возможность — не гармонии, а не заглушающего друг друга сосуществования разных языков, когда актёры на разных языках поют свои народные песни. Какофония будто бы становится условием нашего совместного выживания в этом мире — приятия, а не поглощения других, непохожих на нас, разных, чужих; научения согласовывать негативные аффекты, уживаться вместе, потому что другого мира у нас нет: за заборами не отгородишься.

Драматургический эффект произвело столкновение людей из разных стран и с разными языковыми бэкграундами, культурами. Такой короткий временной срез — случайная стычка в хайме, лагере для беженцев и мигрантов. Бывшей конюшне. Авторка обыгрывает метафору людей и лошадей, но не в лоб — сравнивая условия проживания людей в бывших стойлах. Мы заботимся о животных сегодня подчас куда скрупулёзнее и педантичнее, чем о живых людях — чужаках.

Что такое хайм как таковой? В пьесе «Мартингал» разноязыкое племя случайных мигрантов и беженцев со всех уголков мира, собираясь вместе, являет вовсе не чаемую гармонию языков, а какофонию выпавших в зону лишения — какофонию соседей по несчастью, ждущих своей участи. Но именно эта какофония отражает всё несовершенство и хрупкие разбалансировки этого мира, всю невозможность петь единым стройным хором и маршировать в ногу.

Никакой гармонии языков нет и быть не может. Именно за счёт сбоев, несостыковок, различий, другостей, даже чуждостей и инаковостей разноязыкие мигрантские коммьюнити являются парадигмой современного мира — как мира беженцев, людей, пересекающих границы разрезанного и разделённого мира по трансверсали, нелегально, браконьерски, партизански.

Многие люди с мигрантским прошлым разделяют этот опыт и проецируют на себя, в разной степени переживая его жестокость.

Поэтому сегодня парадигмальная фигура — во время войн и нарастания правых диктатур — это фигура беженца, мигранта, а никак не туриста, креативщика, космополита или цифрового кочевника. Именно вынужденные мигранты и беженцы пересекают границы разных стран, совершая обмен между замкнутыми на себя мирами. Мир беженца — это не мир глобального туризма и креативных космополитов, не мир цифровых кочевников и контемпорари-артистов или академиков, перелетающих с конференции на конференцию, из отеля в отель.

Это — движущийся, ищущий лучшей доли или бегущий от смерти мир людей, ищущих лазейки посреди мира закрытых границ и непроницаемых стен.

Полина Бородина в дискуссии после пьесы отметила важную вещь: институциональное насилие тоже международно. Замкнутые учреждения с контролем и насильственным удержанием — хаймы, психонаркодиспансеры, ПНИ, тюрьмы, депортационные центры и прочее. Это правда: сегодня именно они — худшие из возможных гетеротопии современности, накопители страданий и анклавы исключения, где реализуются актуальные и моделируются новые формы узаконенного насилия.

***

«Это хорошо», текст Виталий Ченский (Бамберг)

Режиссер: Анастасия Патлай

Перевод: Катарина Венцль

Документальный разговор между тремя мужчинами, пережившими осаду Мариуполя. В формате живого диалога они вспоминают фрагменты повседневности военного времени: разрушенные дома, тостер, оставшийся рабочим после обстрела, хлеб, испечённый для соседей, запах гари. Это пьеса о выживании, памяти, утрате и попытке сохранить человеческое.

Виталий Ченский

Драматург. Родился в Мариуполе (Украина). С 2005 года жил в Киеве и работал журналистом, копирайтером и сценаристом. Его пьесы неоднократно попадали в шорт-листы драматургических конкурсов и фестивалей. Стипендиат Villa Concordia (Бавария, 2023–2024). В настоящее время живет в Бамберге. На русском языке с немецкими субтитрами

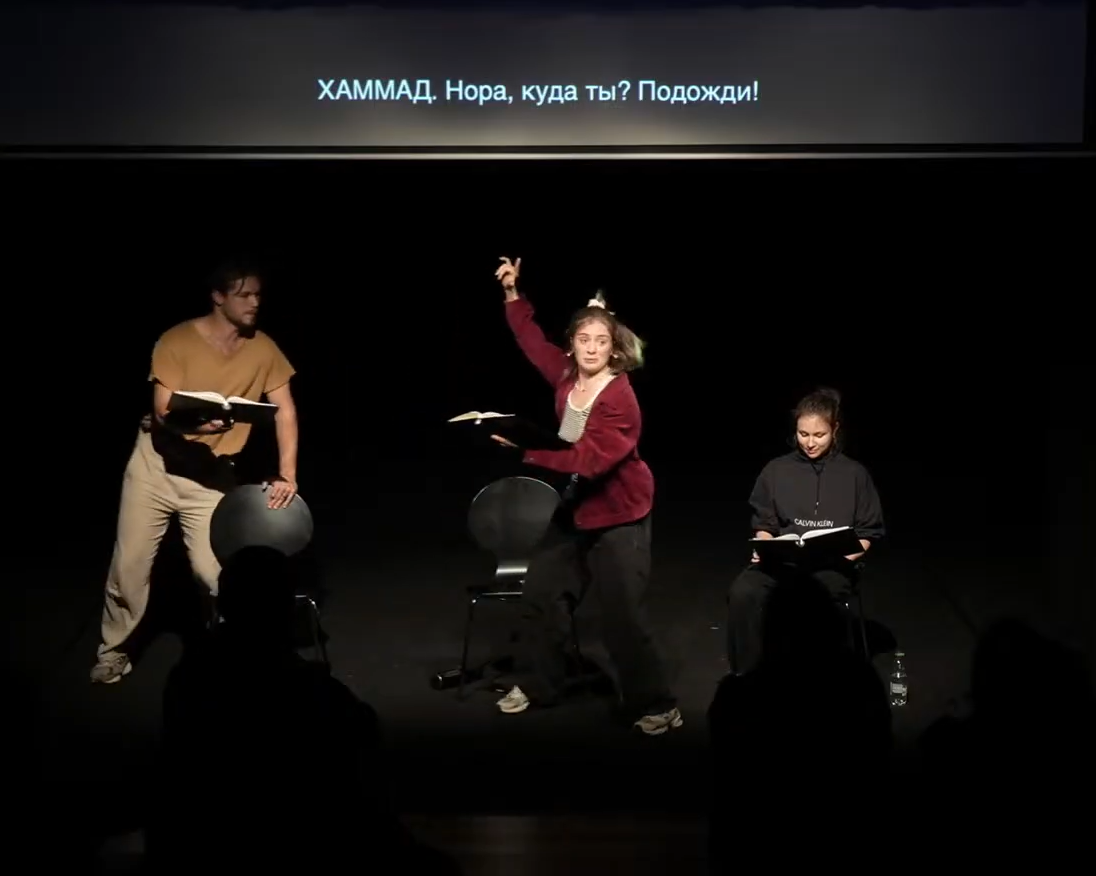

Я бы назвал этот тип сценического высказывания метадокументальным или метасвидетельским театром. За отправную точку режиссеркой взята рамочная структура Декамерона: герои рассказывают друг другу личные истории про осаду Мариуполя, которую они пережили, тут же их комментируют и ведут дневник "Хроники ада". Тостер, изрешечённый пулями, но продолжающий работать. Дыра размером с футбольный мяч над детской кроваткой. Лопатка для размешивания теста, забытая в хлебопечке. Но в устном пересказе и обмене репликами некоторые истории обретают порой трагикомичную форму, теряя одни детали и обрастая другими. Так производится работа памяти, вытесняющей плохое и цепляющейся за что-то несущественное, но обнадеживающее или даже смешное. Но есть ли место иронии и смеху при описании войны и трагедий? Автор пьесы — циник поневоле или намеренно саморазоблачает себя, так как сам пережил мариупольскую трагедию и пишет о ней пьесу?

Нарративная составляющая пьесы довольно бедна, даже минималистична, но автор умело разнес этот бедный вербатим по разным фреймам: прямая речь героев, их метакомментарий, оформление свидетельских историй в дневниковый текст. Таким образом пьеса буквально демонстрирует, как сырой аутентичный материал чужих жизней и смертей: кровь и гарь, взрывы и воронки — олитературивается, охудожествляется и превращается в сценическое произведение. Как возникает зазор между свидетельством, документом и эстетической репрезентацией. Это театр, остро поднимающий вопросы этики свидетельствования: как транспонируется документ?

как выстраивается работа с интервьюируемыми респондентами?

где проходит граница между документом и его сценическим перевоплощением?

Всю, довольно короткую, пьесу, на первом плане сидела актриса, все действие которой заключалось в опускании лоптиков хлеба в тостер и вынимании по приготовлению. Запах не свежевыпеченного, а знакомого почти каждому, готовящему по утрам себе тосты, горячего хлеба заполнил зал, став связующей обонятельной материей. По завершению пьесы этот "освященный" историями мариупольцев хлеб был аллегорически предложен зрителям к причащению.

***

«Берлинский синдром», Полина Бородина

Режиссер: Роман Лыков

Перевод: Константин Франк

Трагикомическая пьеса о «новых» и «старых» берлинцах — рожденных в столице или бежавших сюда от войн и катастроф. Deutsche Welle о пьесе: «Они ходят на свидания, загорают голышом, пьют вино и ищут любви — и не могут влюбиться. Берлинский синдром как неспособность влюбиться поражает тех, кто пережил слишком много боли».

Полина Бородина — драматург, сценарист, педагог, преподает драматургию и творческое письмо. Ее пьесы были поставлены более 50 раз по всей Европе, неоднократно получали награды «Пьеса года» и входили в шорт-лист ведущих премий. В 2022 году, после протеста против вторжения России в Украину, Полина была вынуждена покинуть страну. В изгнании она организовала международный антивоенный фестиваль драматургии, создала спектакль на тему беженцев и присоединилась к нескольким независимым театральным проектам. Сейчас она постоянно проживает в Берлине.

На немецком языке с русскими субтитрами

Документальный и свидетельский театр всегда проявлял особую чуткость к трагическим историям людей из самых разных несчастных уголков планеты. Хотя внимание распределяется неравномерно, одни трагедии высвечиваются, другие остаются в зоне "слепого пятна", но как мы знаем, проблема, кто более, а кто менее достоин оплакивания — не сугубо театральная, а зависит от множества политических и медиосоциальных условий. Однако, за последние три c лишним года полномасштабной войны между Россией и Украиной в российском антивоенном документальном театре сформировался запрос — и отложенное предложение — на пьесы не только о прямом свидетельстве жертв российской агрессии с обеих сторон, и даже не просто на пьесы о жизненных испытаниях этих людей в эмиграции, но на тексты, в которых принимающая бегущих от войны и преследований людей сторона — граждане Европы и США, могли бы взглянуть на самих себя глазами этих самых эмигрантов и беженцев, из перспективы людей с другим политическим и культурным бэкраундом.

Ведь то, что кажется нам само собой разумеющимся, помещается нами же в капсулу "здравого смысла", становясь неразличимым для нас самих. Чтобы вернуть эти автоматизированные стереотипы, чувства, практики в поле зрения, необходим некий «инсургент» — проникновенец внутрь нашего опыта, помогающий прояснить его для нас, но в остранённой, сдвинутой форме, выбитой из привычной колеи означающих.

«Берлинский синдром» Полины Бородиной — пожалуй, первая пьеса, написанная эмигранткой, но не через оптику иностранца или беженца, не от лица эмигрантов и не о взгляде на Германию извне. Пьеса написана от лица так называемой коренной немки — Норы и не просто показывает изнанку и серые зоны европейского благополучия, а говорит изнутри опыта молодой женщины, гражданки Евросоюза.

Нора утратила способность по-настоящему чувствовать: её эмоциональная сфера отчуждена от неё самой, автоматизировалась, атрофировалась. По инерции она ищет, куда направить избыточную эмпатию, загоняя себя всё глубже в кризис бесчувствия и апатии.

Можно ли считать это метафорой современного европейского субъекта — одновременно индифферентного и гиперсенситивного, утратившего способность различать собственные чувства и желания среди бесконечного думскроллинга новостных лент и потоков чужих страстей и страданий? Субъекта, забывшего, как испытывать искренние эмоции, и бегущего от самой жизни? Вопрос остаётся открытым.

Персонаж Норы — не плоская калька — Нора находится в живом становлении. Полина Бородина работает над продолжением пьесы для сериального формата, где история получит дальнейшее развитие.

***

«Запретные чувства во время войны», Нана Гринштейн, Надия Гуменюк, Фридерике Мельтендорф, Наталия Резниченко, Юлия Соловьева, Юлия Цайхенкинд, Хенрике Шмидт (Гамбург)

Режиссер: Светлана Белесова

Актриса Анастасия Костюр

Документальный проект, основанный на реальных интервью с людьми из Украины, России, Германии и других стран, пережившими или осмысляющими войну. Пьеса представляет собой серию анонимизированных монологов на разных языках, отражающих противоречивые, подавляемые, «запретные чувства». Пьеса открывает пространство для честного высказывания и попытки взаимопонимания.

Об авторах

Театральная авторка и киносценаристка Нана Гринштейн, кинематографистка Надия Гуменюк, переводчица и журналистка Фридерике Мельтендорф, журналистка Наталия Резниченко, журналистка и театральная авторка Юлия Соловьева, художница Юлия Цайхенкинд, переводчица Хенрике Шмидт — группа из украинских, русских и немецких единомышленниц, которые нашли друг друга после вторжения России в Украину. С осени 2023-го года группа начала собирать интервью с украинцами, немцами, россиянами на тему «Запретные чувства …во время войны», из которых впоследствии была создана одноименная пьеса. Все участницы группы в настоящий момент живут в Гамбурге. На немецком, украинском, русском языках с немецкими, украинскими, русскими субтитрами

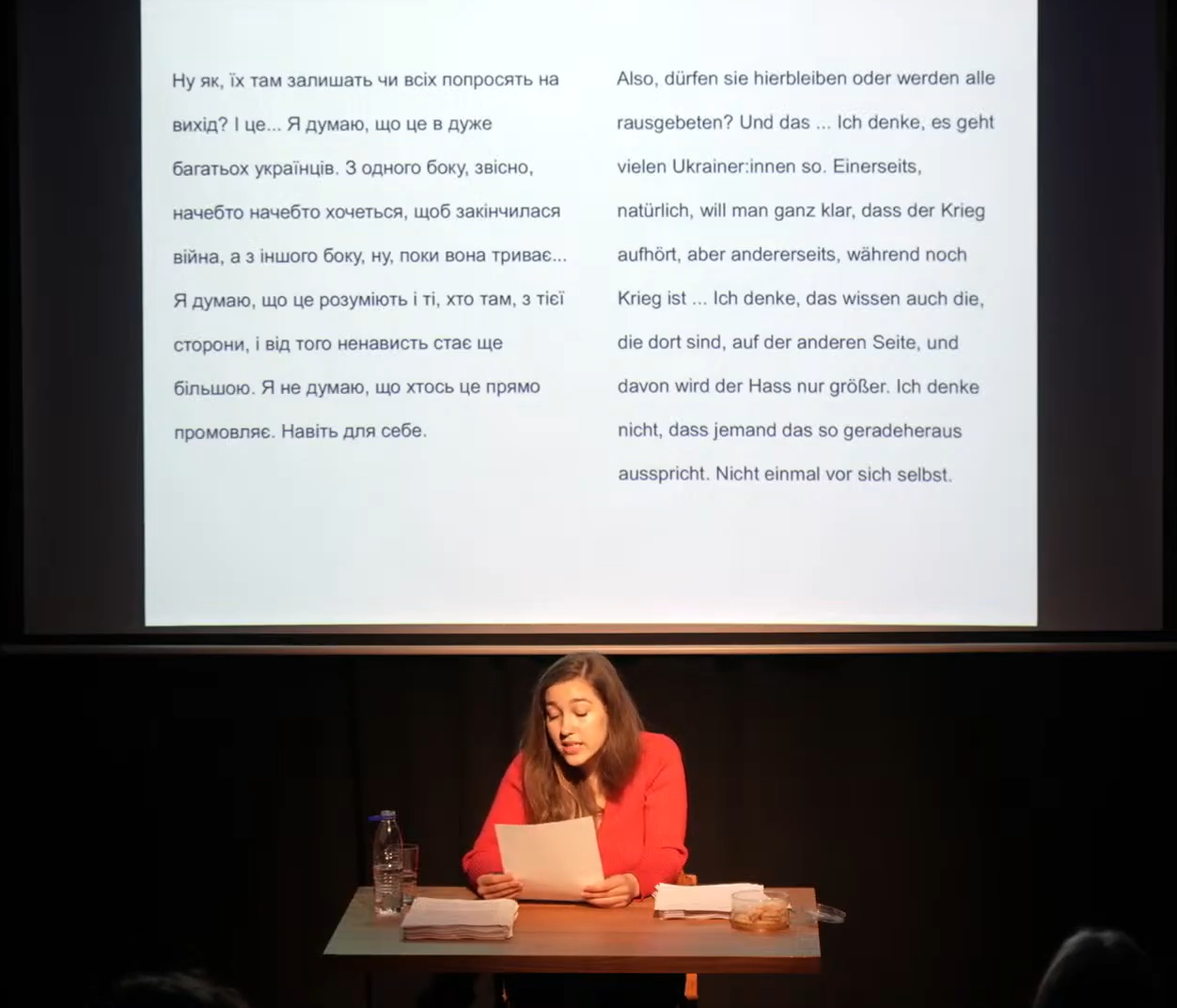

Пьеса звучит на немецком, украинском и русском языках, с субтитрами на тех же языках.

Название пьесы амбивалентно: с одной стороны, представленные исповедальные нарративы от первого лица считаются «запрещёнными», поскольку не укладываются в так называемые объективные политико-идеологические нарративы, вменяющие гражданам «правильные» чувства. С другой стороны, сами респонденты накладывают запрет на выражение своих переживаний.

В плане работы с документом "Запретные чувства" можно рассматривать как обратный пример вышеописанной пьесы «Это хорошо»:

— интервью собираются этично, анонимность соблюдается,

— редактуры практически нет, используется лишь монтаж,

— актриса Анастасия Костюр пропускает все истории через себя, буквально выступая медиатором чужих чувств, медиируя их своим телом и голосом.

Однако зазор документальности сохраняется и здесь: респонденты свидетельствуют не только о событиях своей и своих близких жизни, но и о собственных чувствах, которые они переживают, но которые им переживать как бы «не должно». Это знакомые до боли большинству из нас негативные аффекты и эмоции, стыд и вина, гнев и страх. Таким образом формируется каталог «запретных» чувств, переживаемых респондентами, и одновременно запрещённых в обществе.

Можно ли документировать чувства? Это аморфное, изменчивое, едва уловимое явление. В разные периоды жизни одни и те же события вызывают разные ощущения — или вовсе не вызывают их. Иногда текст "Запретных чувств" воспринимается как спонтанные монологи на кушетке у психоаналитика, иногда — как выдержки из «Снов Третьего рейха» немецкой журналистки Шарлотты Берадт, записывавшей сны немцев в период национал-социализма. Но что самое важное: тот факт, что люди свидетельствуют о своих чувствах, т. е. как бы о феноменах своей внутренней жизни, о жизни своих психики и сознания, не отменяет реальности переживаемых ими чувств, а расширяет само понятие реальности. Для героев их чувства также реальны, как факты и события, происходящие с ними по эту сторону жизни. Тем самым, как бы размывается граница между тем, что происходит в физическом мире, и тем, что чувственно переживается.

Авторы готовят второе издание пьесы на основе новых интервью, собранных в 2024–2025 годах. Так формируется архив «запретных» чувств периода российско-украинской войны.

***

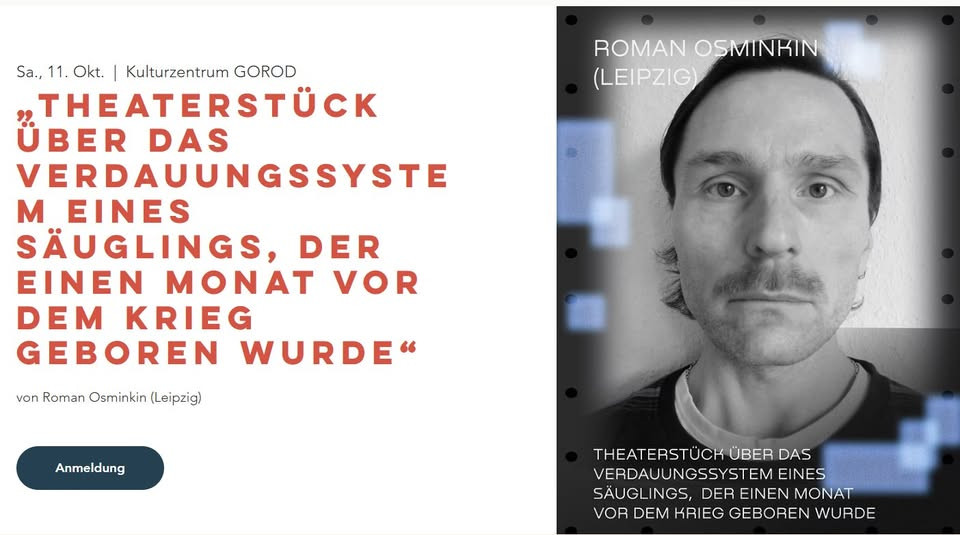

«Пьеса пищеварительного тракта одного младенца рожденного за месяц до войны», Роман Осминкин (Лейпциг)

Режиссер: Никлас Дрэге

Перевод: Розмари Титце

Антивоенное произведение, в котором телесные процессы новорождённого становятся метафорой разложившегося общественно-политического организма России. Через телесные будни малыша — колики, крики, испражнения — автор показывает абсурд, насилие и боль войны, развязанной государством, в котором он сам стал отцом. Трагикомическая хроника выживания и осмысления ответственности в условиях исторической катастрофы.

Роман Осминкин: Поэт, драматург, перформер. теоретик искусства и литературы. Родился и жил до 2022 г. в Санкт-Петербурге (Россия). С 2023 года живет в Лейпциге.

На немецком языке с русскими субтитрами

Пьеса Романа Осминкина в постановке немецкого режиссера Никласа Дрэге была разыграна биомеханически и сверхэнергично, но при этом со сложным ритмическим рисунком, сбоями и паузированием. По мне — эта постановка оказалась конгениальна перформативной форме написания пьесы и жанру трагикомедии, гротеска и сюрреалистического театра (к примеру см. "Король Убю" Жарри с его звуками пищеварения). Двое актеров (David Hirmer и Maia Frosch) из мюнхенской Theaterakademie August Everding буквально превратились в "речевые раструбы", включили язык тела, исключив попытки "вживания" в роли. Такое отчуждение и остранение почти полностью (кроме читки завершающей поэмы "Родить человека") позволили реализовать главную фабулу, заключенную в метафоре тела человека как тела государства, т. е. неустраненную до сих пор органицистскую метафору народного тела/нации. В тексте пьесы за это отвечал хор, совершающий кряхтения и попуки, отрыжки и другие звуки, т. к. ребенок лишен языка и голоса в плане символической репрезентации себя. Эти животные звуки связывают тело младенца с телом государства и в постановке это было передано на паралингвистическом уровне артикуляции.

Недавно я открыл новое нон-фикшн исследование проживающей в Берлине российской журналистки и художницы Ирины Расторгуевой "Pop-up-Propaganda. Epikrise der russischen Selbstvergiftung". (Эпикриз самоотравления пропагандой). Книга, уже начиная с самого своего названия, производит метафорическую интервенцию, схожую с драматургическим приемом "Пьесы пищеварительного тракта…": поглощение пропаганды отождествляется с биологическим процессом интоксикации организма.