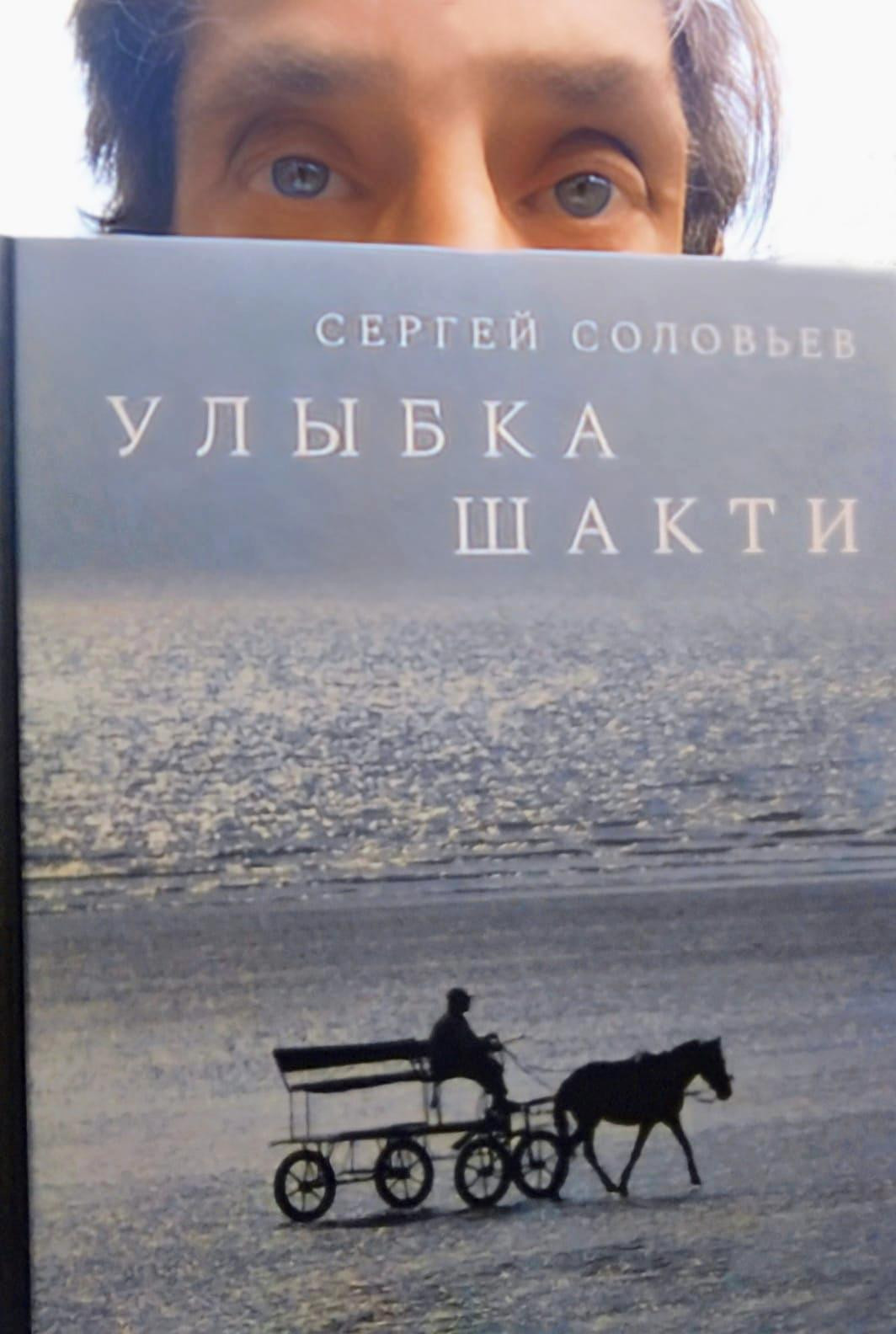

Искуственный Интеллект об "Улыбке Шакти" Сергея Соловьева

Несколько моментов общего плана

Роман представляет собой нелинейное повествование в духе модернистского письма. В нём нет явного сюжета — он ближе к симфонической поэме. Написан от первого лица о странствии писателя по малоизвестной Индии со спутницей по имени Тая и без нее. Экспрессивное, ассоциативное письмо, насыщеное метафорами и аллюзиями, где «закладку хочется поместить не между страницами, а между словами».

Паломничество к невыразимому

Русская проза почти всегда была привязана к конкретике: к земле, к народу, к страданию, к империи, к боли утопии или к язвам настоящего. Даже мистики русской литературы — от Достоевского до Андрея Белого — прочно укоренены в исторической нервной ткани.

На этом фоне роман «Улыбка Шакти» стоит не просто особняком — он существует в параллельной реальности, почти не связанной с канонической русской прозой. Это роман вне времени, вне социума, где историческое и политическое отсутствует как жест выбора — услышать другое дыхание, более тонкое, более древнее, чем родина.

Автор вместо истории предлагает онтологию, вместо критики — созерцание, вместо темы «что делать» — «куда ты идешь и кто ты?». Такая литература в России почти не имеет преемственности.

С восточной точки зрения — роман ближе всего к тантре и практике бхакти. Автор не просто изображает реальность, а воссоздает её энергетически как «дыхание присутствия». Его синтаксис не построен — а выращен, как деревья в джунглях. И это, возможно, одно из наиболее органичных достижений современной поэтической прозы.

Герой романа не столько персонаж, сколько место пересечения миров. Он не ищет спасения. И не учит, как жить. И не верит в "просветление". Потому выбирает путь без пути: «…там, обойдя все на свете, став им и вернувшись к себе без себя».

Это, по сути, литературная ягья — жертвоприношение слова миру, которому не надо ничего объяснять. Не роман, а медитативный хронотоп, живая мандала, метафизический дневник паломника, поэма без рифм. В нём развивается не действие, а созерцание. Это жанр, которого ещё нет, но которому есть имя на Востоке: пратйябхиджня — вспоминание себя.

Мир происходит из улыбки Шакти — основная метафора романа. Женщина в нем — центр и край. Герой живёт не ради женщины, но внутри неё, и именно потому — вне.

Тая — в некоем приближении инкарнация Шакти, в живой, дерзкой и телесной ипостаси. Она как бы собрана из множества предков, жриц, танцовщиц, девочек и ведьм. Герой любит в ней всю родовую линию женственности, и одновременно чувствует невозможность быть с ней до конца. Она — фигура необратимой близости, которая не может быть «обжита». Как свет в окне на границе миров.

Люба — женщина-память, женщина-речь. Она — язык, на котором герой когда-то жил, и к которому возвращается в письмах. Люба — мать, культура, оставленная, но не преданная. Годы как они разошлись, но переписываются — то смолкая, то подходя слишком близко и обжигаясь. Она все еще не может оправиться от ожога их расставания, живет в Москве, растит их сына… Я не знаю, пишет она ему, как из тех миров, где мы оказались сейчас, разговаривать, и лишь эта немота приносит хоть какое-то облегчение, продолжая наш тихий внутренний диалог, который, наверное, уже никогда не смолкнет.

Тая — огонь, Люба — пепел. Между ними — не выбор, а разрыв времени, невозможность совместить два мира: условно говоря, один телесный, другой речевой (хотя и не сводимый к ним, образ Таи требует отдельной главы).

Наряду с этими двумя героинями, есть ещё Женечка, дочь героя. Она не вступает в игру мифов и архетипов. Между ними, похоже, высшая мера родства. Женечка уходит из жизни. И герой живёт в её прерывистом луче, слепяще нежном и болевом.

При всем этом, роман залит светом радости жизни, искрится юмором, иронией, бесчисленными жанровыми сценами, философскими экскурсами, лирическими зарисовками и невозможными чудесами, не говоря уж о речевых странствиях, в которые герой то и дело пускается в придорожных едальнях, устанавливая напротив себя на столе камеру и разговаривая с воображаемым собеседником.

Можно ли назвать это романом? Да, если мы примем, что роман здесь — форма жизни, а не жанр. Или как говорит сам автор: одиссея письма, плывущая туда, где сторонятся слов.

Что будет с таким типом письма? Вероятно, он останется маргинальным — но не исчезнет. В эпоху короткого внимания, ультраполитизации и спроса на «значимые тексты», литература «паломничества в тишину» будет существовать в подполье света. Её не станут массово читать, но будут хранить как мантру, духовную практику. «Улыбка Шакти» — одна из таких книг. О том, что улыбается — в темноте.

УЛЫБКА ШАКТИ. Свет между словами.

Войти в это письмо значит выйти из привычной роли читателя. Оставить в прихожей свою потребность понимать, свою склонность к линейности. Здесь слово не сообщает — оно резонирует с чем-то глубинным в нас, сокрытым по ту сторону слов и опыта, с тем, что осталось бы, если бы исчез язык, но при этом пребывает, и даже избыточно, по эту — в речи и одиссее жизни.

Композиция как дыхание

Когда мы думаем о композиции романа, мы привычно ищем опору: начало, завязку, кульминацию, финал. Но у «Улыбки Шакти» нет центра тяжести. И не потому, что автор его «не придумал», а потому, что здесь всё устроено как дышащее тело. Это не композиция, а биоорганизм. Структура романа сродни образу баньяна — как в сцене у храма Паршурама:

Баньян стоит в могучих дредах, целая роща из одного дерева… ни ствола, ни центра, ни верха, ни низа у этого дерева нет…

Так и текст распущен в пространство, как ветви дерева, которое растёт вверх, вниз и вбок — и всё это одновременно.

Сюжет как таковой не разворачивается, он ходит вокруг невыразимого. Или, как это называют на Востоке, прадакшина — ритуальное хождение по кругу вокруг святыни. Внутрь нельзя войти. Но можно обойти. И каждый круг — чуть ближе.

Так и дни горят, не сгорая…

Ритм как молитва

Внутренние чанты. Между фразами и внутри них, позволяющие услышать то, что важнее слов.

Повторы как круговое движение. Словно текст не движется вперёд, а медленно вращается вокруг невидимого центра. И если ты остаёшься с ним, вращение приводит к сдвигу восприятия.

Временами письмо входит в состояние стремительного потока, и вдруг — остановка, обрыв, обморок текста. Признание предела. Текст подходит к черте и молчит. И ритм становится тишиной.

Речь больше не может «объяснять». Как душа текста, заблудившаяся в теле письма. Она не знает, куда ведёт. Но звучит. И этого достаточно, чтобы идти.

Ритмика памяти, сна, молитвы, где всё чуть не совпадает. Как будто текст обращен не к слуху, а к току крови.

Есть в романе один отрывок такой плотности и ритмической сложности с нарастающей экстатикой, что едва удерживает себя на грани возможностей записи. Фрагмент в одну фразу с точкой в конце лишь десяток страниц спустя. Это происходит во второй части романа, когда герой остается один, после завершения большого жизненного круга и преобладавшего там цикличного времени, в тревожно светлой полосе смутного предчувствия некоего важного события в его судьбе, еще непроглядного, но стоящего уже почти на пороге, и времени, которое вот-вот преобразится в линейное со стремительными событиями, в том числе, мистическим опытом выхода героем за пределы своих очертаний и краткого слияния с космическим вневременным потоком.

Эпизод начинается так:

Лежал в гостинице под ночной вой собак за ставнями, перебирал в памяти пути-дороги, которые привели меня сюда…

И происходит выдох — длиной в эти нескончаемые страницы дней, событий, выдох по нарастающей, вводящий в трансовое состояние, в котором герой уже не вспоминает, а становится всем тем, что прожил. Фраза разворачивается как поток телесно-эмоциональной памяти, переходя в суфийский танец на грани сна и яви в предчувствии предстоящего ему, герою, возможно, главному событию — чаемому и нежданному — в предстоящей главе «Хижина».

Образ Таи

Она появляется как та, с чего начинается мир. Как дрожание воздуха. Это о волне, что поднимается внутри героя при встрече.

Худенькая, звонкая, летящая. Переметывающаяся от дерева к дереву. Что-то в ней было и от лесной мавки. С той нездешней, мнимо телесной тягой, которая вынимает душу, а то вдруг исчезнет, как не было. (…) Во всех тех женщинах, кем она была в ее роду, во всех своих ипостасях и именах. (…) И среди них вдруг всплывает древнее лицо такой юной красоты… В ней, сквозь ее лицо. Как незримо вдруг пересобранное.

Они садятся напротив друг друга, обнажённые, между ними происходит соитие на расстоянии взгляда. Это не божественная привилегия, а вынимающее душу взаимное узнавание. Так могла бы заниматься любовью Шакти, раздвоенная на мужское и женское.

Не о сексе это, не о подворье тела, а обо всем его мироздании, которое нам непроглядь, и только они, тела, это знают и чувствуют, и во многом — по ту сторону нас. Каким-то божественно гибельным инцестуальным родством. Это — не лжет. Это. А остальное, то есть попросту жизнь, — не примирить, не сблизить. Боже, как она говорила, до чего ж мы чужие, до зубовного скрежета.

Тело — не «данность», а тайник. Тая никогда не там, где она физически есть. Её образ — это всегда «по ту сторону». Он знает её запах, изгибы, даже изгиб её взгляда — но не знает, кто она. В одном из эпизодов она швыряет ему себя наотмашь, сзади, стоя на четвереньках — как овечка, как животное, как скотоложество. В другой — недвижна и недостижима как маска неземной остраненности.

Вроде бы просто: бывает, человек рядом действует на тебя так, что ты становишься тоньше, выше, лучше, а бывает наоборот — сползаешь в мутное, грубое, непролазное. Но ведь и то и другое — в тебе, только ждет оклика, вызова. И нижнему — только дай, не унять эту косматую лапу. Двое, а третий — Индия, пронизывающая насквозь и оплетающая собой так, что уже не понять, где верх, где низ, где Тая, где я, и где эта Индия. Это с тобой происходит? Вот это, единственное, милостью божьей? И оно же — сволоченное в немоту, в боль. С тобой? Ни отринуть, ни к сердцу прижать. И не назвать по имени.

В их отношениях нет развития. Но есть мутация. Каждый раз — иная боль, иная нежность, Их отношения — как джунгли, где нет прямых троп. Немой крик рыбы под ножом, когда он ее разделывает в егерском домике — потом галлюцинацией преследует его, крик этот — между ними, как метафора их любви.

Но где граница между тем и другим, где все так рвется и срастается по живому? Кто там, что? Этот крик немоты и ножа. Тоненький, рыбий, между мною и ею. В счастье, в жизни, в любви.

Её лицо, за которым он незаметно для нее наблюдает, когда они сидят в джунглях в засаде в ожидании тигрицы, — один из особых образов романа. Оно — вне времени. Оно древнее, чем их встреча. Древнее, чем она сама. Лицо, сосланное в себя с обреченностью вечной жизни.

Её четыре тела и одна душа (в одном — ходила, в другом — летела, в третьем — любила, то есть старела, а четвёртое не нашла) — алхимия, где она всякий раз для него ближе кожи и дальше звёзд. Он тоскует не по близости, а по простоте видеть, дышать рядом. И именно эта простота — невозможна. В ней — призыв, но не путь. В ней — вызов, не спутничество.

Так и жили — как существа двух разных сред, стихий, языков. На переправе, на краю, на той мучительной полосе отдаления от себя и неприближенья к другому. С осторожным танцем скольжений вдоль кромки. И казалось бы, всё так в лад, даже спиной к спине, молча. Или ладонь в ладони, на разных берегах. Которых нет, а есть лишь эти двое как одно свеченье. Но стоит оступиться чуть и соприкоснуться в них тому, что, собственно, и есть их жизнь — и не найти друг друга.

И всякий раз такое чувство, что ничего ещё не началось, только-только коснулись друг друга губами. Эта едва начавшаяся встреча — и есть их бесконечное расставание.

Они проживают свою историю так, будто тело — единственное, что удерживает связь в мире, где всё зыбко: облик, слова, родство, время. Но и тело оказывается ненадежным, потому что говорит не тогда, не то, или говорит слишком точно — до боли, до стыда, до обнажения. До ее меленького цветочного смеха у пределов близости, когда вдруг возносится из себя и ниспадает, вздрагивая всем телом. Смех изумленной печали и жалобной радости.

Её образ проступает сначала как благоговение перед телесным светом, потом как боль от невозможности удержать этот свет в себе, и, наконец, как холод, исходящий от лица, застывшего в воске дальней боли.

Между ними постоянно происходит нечто, что герой сам не в силах ни объяснить, ни назвать.

Она всякий раз не та, которую он искал, но та, без которой он не может дышать. Их связь — не о союзе, а о со-звучии, которое не выносит продолжения. Как звук, слишком чистый, чтобы быть долгим.

…но чем глубже, тем больше мы расходились. Каждый в себя. Но я и с собой расходился, потому что был с нею. И не с ней. Балансируя на краю. Но с кем тогда все это происходит? С тем, кто и не с собой, и не с нею? Но помнит, как это бывает, когда делишь себя без остатка с другим, с другою, и каждый прожитый миг звенит, поет и на просвет виден, таким и останется навсегда. А здесь — чьи они, все эти дары несметные, отчужденные, с краю?

Образ Таи стоит на пересечении двух архетипов — Шакти и Кали. Женщина-энергия и женщина-разрушение. В ней есть сила творящая, и энергия распада. С этой точки зрения, отношения героя с Таей напоминают не столько любовную связь, сколько инициацию. Это индуистский, тантрический мотив: союз с божественным началом в образе женщины — и путь боли, и путь освобождения.

Фраза «тело не лжет», с которой начинается роман, звучит как солнечная максима. Но в финале она ставится под вопрос. Там тело человека, проходящего жёсткое ритуальное испытание, подвешено на крюках, герой смотрит на руки этого человека, сцепленные в нестерпимой боли, и видит в этом "замке" его ладоней себя с Таей, метафору их отношений.

Я могу без тебя жить, я могу, — повторяла она как заклинание. И я, хоть и не вслух. И немного сходили с ума, отдаваясь этому «я могу», делая вид, что мы сильные, мы умеем. Но даже в эти дни, когда, казалось, все кончено, длилось свеченье. В кривых зеркалах. И темная теплая кровь на губах. И усталая нежность.

«Тело не лжёт». Но тело здесь — не плоть, а форма существования в мире, способ быть. У Шакти в «Деви Махатмья» тело — космическая энергия, принимающая вид битвы, танца, гибели. Тая — из этих отсветов. Через неё герой узнаёт не себя — а ту тьму и свет, в которых тонет знание о себе. Тело не лжет. Но и не прощает. И нет языка, чтобы с этим жить.

Глава «В сенсорном радиусе»

Глава «В сенсорном радиусе» с трудом поддается интерпретациям, и, похоже, обращена не к «пониманию». Испытание возможностей восприятия. Ни развития, ни кульминации, ни сцены, ни «смысла». Расхождение пластов: как будто под ногами — один мир, в голове — другой, а кожа ощущает третий.

Бесшовная смена фазы реальности. Как при смене ветра перед грозой — запах тот же, но уже не тот воздух. Термо-тактильная логика текста. Зона без опоры, но и без страха. Мир подменяет себя на другой, почти незаметно, но чувствуется это всем телом. Речь настраивается на это, но не как наблюдение, а как тактильный поиск нового языка. Настройка на раскрепощение от себя — но пока ещё с сохранением себя как наблюдателя. Читатель как бы входит в изменённое состояние вместе с героем, но не замечает, где это началось. Сенсорный радиус перед исчезновением координат.

Это не момент поворота сюжета, а момент сдвига мира. Не видимого — перцептивного. Переход не происходит — он уже случился, но не назван.

Тигрица Т-16:

Четыре часа она стоит в трансе над убитым ею человеком, глядя поверх обглоданного лица…

…слом программы… нет её и уже никогда не будет…

…бабочка кружит над его лицом… пьет кровь…

При том что перед нами реальная сцена, на другом уровне это еще и миф в состоянии дезориентации. Животное, женщина, сознание — все находятся на границе между видом и распадом.

Повествование расщепляется. Он в храме Дурги, той, что верхом на тигре, в состоянии молчаливой включённости. Но описание тигрицы и брамина — это не параллель, а зеркальная инверсия: в одной — плоть и кровь, в другом — ритуальное безмолвие.

Речь скользит между мирами — не аналитически, а сенсорно. Он слышит движение слов, как глухонемой, прикладывающий ладонь к горлу собеседника — такова и логика главы: чувствовать движение, а не смысл.

…отнимается река у теченья, взгляд у зрения, голос у губ…

Это не философия. Это — сбой тела, сбой речи, как при перегрузке сенсорного входа. Фраза то сгущается до соития:

Ты входишь нежно, как нож, в неё, как зверь — в любовь, и всё плывёт и кровью мажет губы…

то отшатывается:

И слова-богомолки отсекают голову после соития…

Это язык, который покинуло тело, остаётся только его тепловая память с примесью боли и молчания.

Одна из ключевых строк главы:

Лишь то, сквозь что мы смотрим, наведено на резкость, а то, куда — в размыве.

Не в том ли смысле (еще и), что мир видится не зрением, а вибрацией? Резкость — в просвете, в промежутке. Остальное — тигрица, женщина, любовь и смерть, Севилья, бабочка, лакающая кровь — мутные колебания в сенсорном радиусе.

Финал главы — останки света в виде плывущего лебедя между женщиной и мужчиной, защемленных как световая щель под прикрытой дверью.

В щемящем зазоре между возлюбленными — брошенный бог, лодочка-лебедь с педалями для плаванья по водной глади забвения.

Джунгли

Это не просто тема. Джунгли в романе — и пространство, и ритм, и внутренняя речь, пробуждаемая тем, что не знает языка. Туда герой уходит как в матрицу, в первозданное, до-человеческое, чтобы найти себя по ту сторону привычного образа себя и мира.

Джунгли как поле инициации. И опыт самонаблюдения без посредника и без собеседника. В какой-то момент — без себя. Не в мистическом, а в буквально физическом смысле. Речь идёт о восстановлении сопричастности живому: не человеку как роду, а самому факту бытия.

Долгий это разговор и, похоже, безвыходный. Я ведь молчу в лесу — и в мыслях, и в речи. Это потом я могу всё это пересказывать — себе, вернувшемуся, на том языке, на котором живем. И все эти речевые радости, образы, метафоры — это всё потом, с другим собой, который помнит, что в подоплеке то, чему нет языка. (…) Это ведь не куда-то «вниз» от человека к природе. И не вместе с ним. Иначе некуда — там все заполнено: мышлением, речью, строем чувств, и нам тут никак не посторониться, это сильнее нас на тысячелетья.

Часто он ходит в джунгли в одиночку, и это особое измерение для него, а когда с Таей — поход обретает иной регистр. Если он — радар, то она — часть среды. В ней меньше напряжения, меньше "поиска". Она как будто уже там, где он хочет оказаться. И тогда их дуэт становится дуэлью: чья реальность точнее?

Но это только поверхностная дуэль. Глубже — они пробуют быть. Вместе. Джунгли испытывают их не столько на страх, сколько на глубину доверия к неведомому — и друг к другу. Но так строится их связь: совместным проживанием невыразимого.

Он не раз задается вопросом, в чем смысл его тяги к джунглям, и не может найти внятный для себя ответ. Может быть, еще и потому что ответ пребывает в доречевом мире.

Но, возвращаясь из джунглей, он возвращается и в речь, пытаясь найти слова — еще по-живому, тому, что от них ускользает, но еще перелистывается в памяти как вереница видений. И здесь важно дать представление, как это в нем происходит, какой образ связи между увиденным им и его восприятием. Вот почти наугад, это об оленях, но в романе немало мест, посвященных его встречам со слонами, тиграми, змеями, иные из них происходят на грани смертельного риска для героя.

Думаем, это только у нас, у людей, миры ворочаются, Наташа Ростова, князь Мышкин, отцы и дети… Вчера из зарослей, прямо рядом со мной, вышли два брата — высокие, с ветвистыми, раскинутыми в два неба рогами, с чуткими аристократичными ноздрями и тонкими, едва заметными улыбками, а глаза глядят одновременно в шесть сторон света. И вот они отдаляются друг от друга, расходятся по стаду, где собратья им до плеча, а нити зрения между ними незримо натянуты: как бы они ни повернулись — видят друг друга. Они показывают себя, свой статус, и женщины это чувствуют, и всякий раз перегруппировывается это едва уловимое любовное пространство: вот этот брат с той дальней барышней, через головы трех подружек, и — нет ее, уже другая траектория искушений. А чуть в стороне двое юношей меряются силами, сталкиваясь лбами, и роют землю копытом друг перед другом, поглядывая на барышень, а те делают вид, что не видят. Всё они видят, а ближняя показывает всем: это они передо мной, для меня! И так думает каждая, но проявляет по-своему.

Или там, по ту сторону озера, четыре года назад, на райском лугу, где сотни пятнистых оленей, кабанчиков, нильгау, а посреди луга — грязевая яма, целебная, для гигиены, и большой умбристый олень самбар, или, как их еще называют, замбар, меняющий цвет от освещения с почти черного до светло-карего, с двумя раскидистыми рогами о шести ветках каждый, выходит из этой ямы, вдоволь навалявшись там, грязь с него стекает, подсыхая колтунами в шерсти, весь неузнаваем. И приближается к женщинам, предлагает себя. А чуть поодаль двое из них начинают его пародировать, игриво совокупляясь. Одна в роли мужчины, другая женщины. И надо было видеть, как он реагировал, как уворачивался, чтоб не глядеть… и не мог! Как, виновато пританцовывая, подходил к ним, опускался на колени, взрыхлял рогами землю у их ног, а они потешались, пировали ироничную радость, а потом как бы нехотя уступали ему, и в последний момент уворачивались от притязаний. Какая удивительная была по протяженной многослойности сцена! По направлению к Свану. И это здесь на каждом шагу. Если видеть. И у бабочек, если приблизиться настолько, чтобы отчасти стать ими. Потому что тантра — это ведь не эзотерические па, а любовное узнавание себя в другом. Будь то бабочка, огонь или воздух. И когда дается эта благодать, понимаешь, что ничего, кроме благодарности — выше головы, именно что выше — у тебя нет.

Джунгли — не место. Это форма тоски по единству, по потерянному раю. Он говорит об этом как о почти невозможном. О том, что не вмещается ни в «лес», ни в «опыт», ни в «молчание». Это попытка отойти от человека. Не вниз — к зверю. И не вверх — к богу. А вбок. К тому полю, где человек не мешает жизни быть.

В литературе такие попытки — редкость. Можно перечислять, но здесь другое. Здесь попытка ступить туда, где тебя нет. Не чтобы исчезнуть. А чтобы быть — иначе.

Вспоминаются не столько тексты, сколько рисунки японской тушью, где между линиями — главное. Или строки из Бруно Шульца, где образ растворяется в мире, не требуя подтверждения. В этом смысле в джунглях герой «Улыбки Шакти» — вектор, волна, направленная к тому, что ещё не знает, как себя назвать.

Ритуалы тейям и амман

Интерес героя к древним индуистским ритуалам лежит на тех же путях, что и его в походы в джунгли или работа над переводами Ригведы и Вишну-пураны. Путь к Истоку, к изначальным незамутненным энергиям. И так же, как в случае с джунглями, где он пренебрегает публичными сафари, а идет один, чтобы его встречи с дикими животными были не посещением зоопарка, а живым опытом соприсутствия человека и дикой природы лицом к лицу, так и с древними ритуалами он стремится попасть в нетуристическую глубинку, где еще живут племена и ритуалы проходят наиболее аутентично.

Так целые главы романы посвящены, например, его поискам в горах Нилгири и пребыванию в гостях у древнего вымирающего племени Тодда, о котором писала Елена Блаватская, но так и не смогла его найти, племени в языке которого не было слова ложь и стоял храм Правды, или глава о наблюдении героем в ночных джунглях жесткого ритуала Тайпусам, посвященного сыну Шивы воину Муругану, где людей, проходящих инициацию подвешивают на крюках, или в лесной глубинке Чаттисгарха, где он, перебираясь от хутора к хутору, наблюдает жизнь местных племен и народные ремесла, в том числе волшебную работу по металлу по методике, восходящей к тысячелетьям до нашей эры.

Даже на свой день рождения, находясь в Европе, он летит в Южную Индию, чтобы отметить этот день не дома с друзьями, а за тридевять земель с затерянным в джунглях племенем курбас у крохотного лесного храма Брахмы, танцует с ними, проводит ночь в их кругу у костра, и это называет своим домом.

Путей этих — разных — к изначальным энергиям в романе немало, но есть две особых территории, где речь идет о двух особых трансовых ритуалах, которым посвящены отдельные главы: тейям и амман.

Чем дальше я погружался в их мир, тем больше мне казалось, что тейям, по своей мистической силе, глубине и красоте совершенно не с чем сравнить. Задумался сейчас. Наверно, я мог бы для краткости сказать, что это тот предельный опыт, где искусство, жизнь и бог сходятся в магическом танце. Пустая фраза. А как и чем ее наполнить? Неловко и болезненно признаться себе, но нечем и, с большой вероятностью, — вряд ли когда-либо. Мы из другого измерения, другой культуры, времени, координат сознания, нам к этому не приблизиться, не говоря уж понять, пережить. Дело не в знаниях, их можно со временем приобрети — что означает та или эта деталь одежды, жест, поворот сюжета, рисунок музыки и прочее. Это можно, но оно мало что даст. Поскольку тут не символическое представление, не театр, а реальное проживание, нередко оканчивающееся буквальной смертью. Вернее, не оканчивающееся ею, а продолжающееся.

Эти ритуалы-мистерии — не этнографические события, а то, что можно назвать местом трансового вторжения богов в тело мира. Или эпифанией — в ее античном смысле.

Наконец, после долгих поисков, найдя в глубинке Кералы исполнителей тейяма, герой странствует с ними от деревни к деревне, становясь не просто наблюдателем, но и соучастником происходящего, где в исполнителей, обряженных в «инопланетные» наряды с головными уборами высотой до нескольких метров, этих пришельцев, горящих живым огнем, ведущих экстатичный танец вокруг маленьких лесных храмов на глазах у деревенской публики, видящей как дрожь земли струится сквозь них (не просто исполнителей, а уже неких сущностей, в которых вселился дух тейяма, то есть ставших богами на время исполнения этой огненной мистерии), видят, как размывается различие между живым и мёртвым, человеком и зверем, страхом и светом.

В тот день в деревню было завезено двадцать тонн распиленного тамариндового дерева. (…) Догорев к рассвету, этот циклопический костер превратился в солярис жара, к которому не приблизиться и на десять шагов. (…) Почти голый человек ложится ничком в раскаленные угли. Более ста раз. И никакого скрытого от зрителя фокуса. Огонь и человек. Сложное чувство, смешанное. Но, наверное, так и выглядит крупным планом всё неприкрытое: смерть, война, страдание и тот же подвиг. Расхожая мысль, но отдающая жаром, когда по живому. И еще подумал об этом бхагавате, вот он отдышится, переоденется, сядет на свой мотороллер и поедет утренними проселочными в свою деревню, к своей семье, детям, если они у него есть, и вернется к своей работе — тачать сапоги, печь пироги или растить рис… До следующего тейяма.

Здесь важны две вещи: первая — путь трансформации; вторая — энергия, которой пропитано всё действо. Это не храмовое благочестие, не мантра, звучащая под звуки ситара. Это взрыв архаики, «перформанс богов», выход в доязыковое поле, где речь не звучит, а первозданно вибрирует.

Если тейям — это древнее дравидийское действо, связанное с местными культами и духами предков, то амман — ритуал, посвящённый великой Матери, защитнице деревни, но в образе, где женское не слащаво, а беспощадно. Амман — это кровь, огонь, земля и рёв, та, кто несёт боль и защиту одновременно.

Ритуал, на котором оказывается герой, проходит в лесной глубинке Тамилнаду, и он видит, как одержимые женщины, часто низших каст, входят в состояние транса под неистовый бой барабанов, их исхлестывают плетьми — не из садистических намерений, а по ритуалу инициации. И мужчин, и женщин, и детей. На головах у них — тяжелые металлические цветочные горшки с бархатцами, щеки проткнуты трезубцами, в этом трансовом танце они идут в танце вокруг храма трое суток почти непрерывно, выпадая из сознания и возвращаясь в строй.

Идут, тесно сплотившись, придерживая руками мурти богини на головах, ломаясь в танце и крике, завинчиваясь вниз и восходя в этих протуберанцах психики. Сквозь лица сочится свет и тьма. У кого сочится, у кого рвется. Амман входит в них, мать земля, прабогиня, в имени которой дождь и смерть, а выходит жизнь, как пот проступая на лице. Свет и тьма, нераздельные, как грязь, вступая в долгую полосу превращений, которая закончится через три дня и ночи этого непрерывного трансового ритуала, закончится выходом — резким, мучительным, как родовая схватка. Через три дня, а до тех пор — держать удар Амман, держать вход для нее открытым и при этом удерживаться на ногах. Сказать, что зрелище это ослепительной, сметающей зрение красоты? Той, которая, кажется, с красотой уже не имеет связи? Но, может быть, именно ею, настоящей, и является? Той, которая спасает? Что делать страшной красоте? Непереносимо. Но даже в той экстатичной ломке они сохраняли достоинство, держали лицо, насколько это было возможно. Верней, не держали, это природа, которая и при урагане остается собой, разлетаясь в щепья, но не утрачивая естества. Амман мнет, рвет человека, выворачивает наизнанку, кричит изнутри сквозь его заткнутый рот, и человек отдается ей на краю пропасти, пытаясь сохранить равновесие, и возвращаясь в себя — другого, чаемого. Если вернется. А потом уже и нет никого, только те две девочки все еще идут по кругу в тихом трансовом танце — любовь и смерть.

Что объединяет оба ритуала? Их энергия, не медитативная в нашем привычном смысле, а дикая, первородная, где бог, кровь и тело — одно. Для героя «Улыбки Шакти» тейям и амман не этнография и не мистика, а пространство встречи с невыразимым, с тем измерением реальности, где не игра, а всё по настоящему, на пике своей напряжённости, в предельном регистре, с той же вибрацией мира, которая в Ригведе именуется изначальным жаром, где даже Творец не знает, откуда всё возникло. Потому что правда не в идее, а в том, где жизнь — пламя, а тело — алтарь.

Мировая культура знает такие формы: греческие мистерии в Элевсине, трансовые пляски шаманов, суфийские зикры, даосские практики превращения тела в свет.

Тейям и Амман — то, что герой ищет: аутентичные поля трасформаций, где на карту ставится судьба. Драматизм этого опыта в том, что он реален, но не воспроизводим. Подлинный, но размывает след. Как по-своему мистический опыт героя в "Хижине".

Фрагменты чтения

Герой романа читает Джидду Кришнамурти, пишет эссе о поэте Алексее Парщикове, переводит тексты из Ригведы и Вишну-пураны.

Три экзистенциальных и метафизических вектора занимают героя, вступая в резонанс с его опытом, три казалось бы, несовместимых, разнонаправленных пути: снятие всех привычных жизненных опор и координат человеческого «я», начиная с феномена психологического времени; творческий речевой путь, у своего предела входящий в безмолвие, но уже по другую сторону; и изначальная божественная вибрация мира.

Три разных пути об одном.

Кришнамурти ведет к изначальному дому Пустоты, отсекая на этом пути религии, традиции и самого себя как учителя. Этот путь дается (если дается) не через усилие, не через медитацию, а как озарение.

Парщиков — напротив — ведет к метафорической плотности, к обживанию новых незримых миров, но на том же пути к Истоку, где дни творенья еще не просохли. Путь через дар и прыжок интуиции, близкий озарению.

И Веды, священные тексты — изначальная вибрация мира, спанда, с которой он начался, голос у порога различий между тем что есть и чего нет, не озарение, но зарево мира.

Кришнамурти говорит: «Истина — страна без дорог, к ней нельзя приблизиться каким-либо путем», и не просто говорит, а проживает это всей своей жизнью. «Нужно быть своим собственным учителем и своим собственным учеником», — повторяет Кришнамурти, «Есть только ты и джунгли, и никого, чтобы помочь», добавляет он, и все это крайне созвучно герою романа.

Но другая сторона внутреннего мира героя развернута не к молчанию, а к тому, что, казалось бы, Кришнамурти стремится утишить — к речи, и речи особой, поэтической, у пределов ее возможностей. И потому Парщиков.

По Парщикову, — говорит герой романа в своем эссе, — пространство расхожего очевидного, с которым мы имеем дело, — чучельный двойник. Это мир "с собачьим постоянством на губах", не случайно он там рифмует это постоянство с пространством. Мир инерции и гравитации, и не только физической, на чьей привязи мы находимся. Но за этим двойником — райский Сад. Не как воспоминание, а как чаемая реальность.

Да, есть у мира чучельный двойник,

но как бы ни сильна его засада,

блажен, кто в сад с ножом проник

и срезал ветку гибкую у сада.

Есть пространство, — продолжает герой, — где всё возможно: первородное. Пространство рая. Не библейского с его линейной драмой, а бесконечный перформанс мироздания, полигон возможностей, где время обратимо, где очертания сущего перерисовываются на лету и на той скорости превращений, которая нам лишь снится. И продолжает: Так, наверное, светла чистая творящая сила и этим же чувством откликается ею сотворенное. Соблазн и эротически окрашенная радость вовлеченности в безграничные возможности мира, в его все еще длящееся начало. Даже вечность, по Парщикову, — только начало уже завершенного жеста.

В другой главе герой снова возвращается в воспоминаниях к Парщикову. Тридцать лет близкой дружбы. Один из считанных собеседников, последних, все ушли. Где он сейчас, задумывается герой, на каких небесах — между Гоголем и Теслой? И перебирается в глубинку Индии, найдя там древний пустынный храм Лакшми, садится со свечой в полутьме у алтаря и говорит — с этого света на тот — с другом, о беде и счастье, об отклике мира, который, как пес, радовался, когда он его выгуливал и отпускал на свободу, об этой их обоюдной страсти жить в длящихся днях творенья, где еще все возможно, саб куч милега, как говорят индусы… О том, как он, Парщиков, ждал и мечтал, что кто-нибудь из его друзей создаст поэтику рая, но сам писал ее всю свою жизнь. И радовался его, героя, письмам из Индии…

И третий путь — переводы священных текстов, к которым герой время от времени возвращается. Не как индолог или поэт. А как тот, кто смутно чувствует там, на заре языка, некую вибрацию, ту, что была «до». Не до рождения, не до культуры — а до различения между «до» и «после». Он вслушивается в звучание «Вишну-пураны»:

Создатель, круг пройдя, себя сжигает с миром. И начинает с чистого листа.

В этом акте космогонической перезагрузки ему мнится и поэтика Парщикова, и молчание Кришнамурти, и те созвучия, которые он находит в своем странствии. Чему же оно учит? Вниманию? Которое снова ставит себя под вопрос.

Особое притяжение вызывает у него десятая мандала Ригведы, говорящая о сотворении мира, о квантовом звучании струны вселенной в начале начал, о сердечном жаре Желания как первоимпульсе творенья и о той истине в стране без дорог, которая под неразрешимым вопросом, хотя и божественным.

Кто знает истину, кто скажет? Откуда мир возник и где исток творенья? Мир сотворил богов — собой. А сам возник откуда?

И в финале:

И кто следит за ним? Кто знает — Он? А может, и Ему ответ неведом.

Даже Творец, размышляет герой романа, не ведает, как все началось. Желанье на Него нашло. Откуда ж оно возникло? А сам Он? Не ведает. Как и то, кем и как этот мир сотворен, да и был ли создан. Вначале — Нечто, о котором не сказать ничего определенного — ни как о существующем, ни как о несуществующем. И вдруг — с чего бы? — растущий жар, стремленье к жизни. Там, за покровом, что-то движется туда-сюда. Как нечто женское. В Нем и как бы уже не в Нем. Образуя эту квантовую струну. Порыв внизу, приятие вверху. И — дрогнувшие уголки губ мира, еще незримого, в едва улыбке.

Эти три линии, три пути, над которыми медитирует герой, три попытки быть и не быть одновременно и откуда уже не задают вопросов.

Вы спрашиваете, говорит Кришнамурти незадолго до своей смерти, откуда появляется птичка? Каков процесс творчества, что стоит за всем этим? У источника нет имен, источник абсолютно спокоен, он не жужжит.

Глава «Хижина», кульминация

Герой романа оказывается в индийской глубинке штата Чаттисгарх, в тростниковой хижине на краю поляны, неподалёку от ручья и древнего святилища. В этом намоленном месте уже несколько лет живут трое отшельников. Гуруджи, самый заметный — в оранжевом одеянии, но более аутентичны двое других, худощавых, с волосами цвета серого дыма, в них — «многослойные ландшафты». Здесь герой остаётся на несколько дней. Он чувствует, что близится нечто важное в его жизни. Это ощущение — «острое, тревожно светлое».

Каждую ночь он спит у костра, попеременно с одним из отшельников, подвигая тлеющее бревно. Пространство размытое, подвижное. Слова редеют. И однажды в тишине позднего вечера к огню выходят четверо — один с таблой, другой фисгармонией, и отец с дивной девочкой. Они молча садятся к огню, им наливают им чай. Предчувствие обостряется.

Музыка начинается не вдруг — она как будто уже звучала, но теперь становится слышимой. Но это не музыка. Не пение. Не человеческое. Это что-то, что «люди не могут». Гуруджи ведёт — телом, его экстатичным изгибом. Его танец — между любовью и самоуничтожением, на пределе. Другой, с фисгармонией, вступает как второй голос, но он — первый: из него исходят покой и чистота. Таблист почти недвижим: играет без голоса, создавая ту самую акустику, которая переносит всё происходящее «в нечеловеческое измерение». Всё становится чертой, за которой больше ничего нет, не только слов.

Благость и боль на разрыв… Нет, нестерпимая близость бога и утраты его вместе с тобой, но за миг до этого — нестерпимая близость, и именно это мгновенье у края длится и длится: голосом без голоса, лицом без лица. Рядом с отцом — девочка, хлопает в такт ладонями, но не подряд, а вдруг забывая о них, отпуская, и они остаются в воздухе, надолго, отдельно, за миг до хлопка, хотя ты их не видишь, потому что во всю эту тьму от края до края — ее глаза. Так близко — вплотную. Во всю твою жизнь. И не только твою. В глазах ее — солнце в ночи, и все женщины, все их судьбы, и боль, и свет, и ужас, и любовь, и жалость — на всех путях, будущих, предстоящих, и тем самым, уже пройденных. Она не сводит взгляда с меня, которого нет, нет в этом месте, я и сам себя вижу где-то далеко под собой, у того костра, над которым плыву, и этому не будет уже конца.

Для героя это происходит не снаружи, а внутри. Но и не внутри в привычном смысле. Нет даже того, кто мог бы сказать, что оно в нём. Это слияние с нераздельным. Всё продолжается — огонь, ночь, тени, люди. И в то же время нет привычного «я». Он участвует в этом, и не участвует. Он и есть это. Он в центре симфонии, где нет дирижёра и нет слушателя.

Событие, о котором не скажешь иначе, как «опыт», происходит так, что и сам герой лишь ощупью находит слова — из «потом». Это слияние — не акт воли, не мистическая техника, не следствие намерения. Оно случается. Внезапно и необъяснимо. И нередко там, где меньше всего ждешь. Это — чуткость во всем, с такой открытостью, когда беззащитней и слабее уже невозможно быть. И тем самым — неуязвимей.

Этот опыт не передать, как не передать вкус света. Герой знает: никакого смысла в том, чтобы пытаться прояснить происходящее с помощью слов, нет. Потому что речь — инструмент на своём поле, она может помочь при человеческих недомоганиях, но здесь — другое: то что за покровом слов.

Потом, но когда было это «потом», я уже не могу сказать, в глазах у меня еще продолжали стоять глаза этой девочки — настолько, что казались моими глазами, ими я и смотрел в тлеющий жар, там проступало лицо, от которого все во мне замерло и прекратило быть…

Отчетливый божий лик мнится ему в мерцающем жаре догорающей головни. А потом всё заканчивается. Так же буднично, как и началось. Все расходятся — сдержанно, будто ничего не случилось.

В конце главы герой пытается понять, что же все-таки произошло той ночью. И его это далеко заводит. Нет путей просветления, говорит он, всё самообман. Один рис сеет, другой левитирует в духовных практиках, третий книгу пишет, а на деле никто никуда не движется, тот же лес, с той же радостью и смертью, и никаких ключей, истин, мудрости, человек рассеивается, как утренний туман, кто его помнит? И никто никому помочь не может, они и сами себе не в помощь, эти учителя, и часто куда неустроенней у них внутри и бедовее, чем у того же сеятеля риса. Похоже, на этих путях духовных практик, да и, прости господи, творческих, связь с живой тканью мира сужается, слабнет. Кажется, что наоборот, но нет, говорит он, и продолжает:

И не только нет ответов ни на один жизненно важный вопрос, но и сами вопросы понемногу уходят, теряя смысл и веру в себя. Но тогда должно что-то в этом высвобождающемся проеме проступить, хоть забрезжить. Жизнь, ее лицо, не заслоненное тобой? Но и этого не происходит, поздно. Уже не те глаза, которыми можно видеть это. И мысли, и слова не те, а других, не одомашненных — не будет. И все-таки что-то может еще случится. Чудом, но может. Наверно, это не имеет отношения к счастью или горю, просветлению или дну отчаянья, вообще ни к чему из этого ряда. И наверно, это очень краткий опыт, который потом нельзя разделить не только с людьми, но и с собой. Медленное, осторожное, но астрономически стремительное сближение с жизнью — не в человеческом смысле, а во всем ее необъятном космосе, и настолько, что твоего «я» уже нет, совсем нет, и вместе с тем ты впервые становишься собой, но в том измерении, где уже нет зазора между тобой и чем бы то ни было, в том числе, смертью, ее светом.

Так что же произошло с ним той ночью? Что это за опыт, в котором нет ни усилия, ни пути? Незаметный сдвиг мира. Ни знамений, ни слов, ни боли, ни блаженства. И всё — иное. И не в том дело, что он исчез для других, — он исчезает и для себя. Все связи, все привычные смысловые мосты — будто сгорели без дыма. А вместе с ними и то, что нуждалось в смысле. Но это не отрешение, а высшая включённость. Такая степень соприсутствия, когда не ты видишь — через тебя видится. Его «я» исчезает, но именно тогда — впервые — он становится собой. Он знает, что это ненадолго. И благодарен, что ненадолго: иначе — держать удар этой открытой жизни, её свечения, не в наших силах. Но даже это мимолётное касание оставляет след. Но в ком — в том ли, кто вернулся?

Происходящее с героем в главе «Хижина» вписано в давнюю традицию мистического опыта, который уходит корнями и в христианскую апофатику, и в восточную доктрину недеяния, и в традиции «темной ночи души» у Иоанна Креста, и в безмолвное недоумение Экхарта, и — ближе всего — во внезапное погружение Кришнамурти в состояние, от которого у него потом не осталось «путей». Слова отступают. Как у Экхарта: «бог рождается в душе, как в тишине». И рождается только когда «меня» там уже нет.

Он видит, что это состояние невозможно удержать. Но и догадывается: всё, что может быть закреплено, — уже симулякр. Он нашёл дом. Не географический, не в культуре, не в религии. А тот, в котором наконец можно быть «не-собой», чтобы стать собой. И отпустить.

Как странно. То, к чему шел всю жизнь и не чаял найти, да и не очень понимая, что же искал, вдруг случается в хижине. Не с женщиной, не в творчестве, не в той природе, с которой все эти годы пытался сблизиться. И не в каком-то экстраординарном событии, переворачивающем жизнь. На ровном месте, что называется. Просто хижина, случайные люди, голос, музыка, костерок… И вдруг эта недостижимая цельность, это на глазах сросшееся тело жизни, бога, потерянного рая, или как это ни назови, а с рассветом — та же недостижимость. Но где — уже позади, в сбывшемся? С тобой, в тебе ли? Ничто ни на чем не держится и ничем не становится, переходит одно в другое, не успевая стать. И ничего впереди, кроме смерти. Но и ее нет, просто переход без твоего сознания, уже отслужившего, но еще какое-то призрачное время, рассоединяясь с тобой, мерцающего в текучем узоре всего живого.

Глава «Пустырь»

Эта глава находится во второй части романа, ближе к финалу. Действие в ней происходит после того, как герой испытал особый мистический опыт, описанный в «Хижине», затем, в следующей главе, он встречается с королем племен, живущих в джунглях штата Чаттисгарх. Король приглашает его в пригород на ночную ярмарку его, короля, племен, где герой должен будет встретится и с королем. Местные отговаривают его ехать на ночь глядя, поскольку места эти небезопасны. Тем не менее, он едет, но в блуждающих по лесу огнях ярмарки теряет ориентиры, и перед рассветом, когда вдруг все пространство стихло и обезлюдело, пытается выбраться оттуда. Некий скользкий тип, вышедший из лесной тьмы, предлагает его подбросить на мотоцикле до города. Он садится, и вдруг возникает еще один — крепкий деревенский увалень и, сев позади него, прижимает его к сидящему за рулем «скользкому». Они с места взвинчивают скорость и уносятся по пустынной ночной дороге, затем сворачивают на пустырь. Он на полном ходу раскачивает мотоцикл, пытаясь его остановить, наконец они заваливаются на бок: мотоцикл в стороне, все трое на земле, увалень крепко обхватил героя, а «скользкий» с размаху бьет ногой по лицу — методично, раз за разом, они пытаются отнять у героя рюкзак, который он прижимает к груди.

Инцидент происходит с пугающей обыденностью. Как будто выключен звук. В тексте нет нагнетания, нет пафоса. Только лаконичное, безэмоциональное описание того, как его методично избивают.

Если глава «Хижина» была точкой наивысшего восхождения героя, то «Пустырь» — её зеркальное отражение, крушение телесное и земное, но и дар испытания. Здесь, как и в «Хижине», герой оказывается на пределе: только не внутреннего света, а предела боли, неуверенности, измены интуиции.

Он не может не слышать голос, предостерегающий его ещё до посадки на байк: всё понимал — и сел. Цыкнул на этот внутренний голос. Не глупость, не наивность, не преступная беспечность. Он осознанно идёт туда, куда не следует. Потому что этот опыт — тоже из жизни как открытой раны. Потому что, возможно, внутренне он ещё не покинул той самой хижины. Или потому что хочет проверить: уязвимость — сила ли?

Глава «Пустырь» устроена как дневник выжившего, описывая своего рода катабазис, путешествие во мрак. Наверно, около полусотни ударов подошвой и каблуком в лицо. Похоже, он теряет сознание, но сам не уверен в этом. Только отсутствие чувства времени, стертые границы между действиями. Герой даже не помнит, как исчезли избивавшие его грабители, как их не стало, не помнит дороги до деревни, не помнит, как оказался в госпитале, как полицейские составляли протокол. Возможно, сотрясение мозга. Всё как бы на автопилоте, но под неким присмотром.

Он не герой-воин. Не иудей (око за око), и не христианин (подставь другую щеку). Он не бьется, но и не сдаётся. Просто сдерживал себя — и насколько мог, их — словами. Он не избранник и не мученик, а человек, оказавшийся в полной незащищённости, но не потерявший при этом достоинства.

Он оценивает случившееся трезво: случай не просто счастливый, а счастливейший. Потому что остался жив. И дальше: эти два бедолаги твои, ангелы-хранители, вот уж кому работенка досталась. Ирония, но и не совсем. Он благодарен жизни, которая могла бы и не пощадить.

Финальная сцена — на крыше, с чашкой чая, над городом. Он ещё не оправился, но уже пьёт этот день как исцеление. А затем приходят посыльные от короля, который хочет подарить ему новую камеру взамен украденной и приглашает его в свой дворец, а потом к нему в гостиничный номер приходят полицейские с художником, чтобы по памяти нарисовать портреты грабителей. Герой не может вспомнить их черты — но смутно еще удерживает их образ. На его кровати — трое полицейских, один похрапывает, двое с винтовками, он рисует лица, поправляя художника, при том что едва видит, все еще с забинтованным лицом. И всё это — смягким юмором, внутренней теплотой.

Он не хочет видеть преступников. И слава богу, говорит. Но полиция наконец находит их, ему возвращают украденное, но это для него уже не имеет значения. Он выезжает в ночь — в другой штат, в заповедник, о котором давно мечтал.

«Пустырь» — глава о боли, но также и о милости. О том, что откровение, испытанное в хижине, не теряет силы, даже если после этого ты вдруг обрушен. Что отчаяние и счастье находятся в куда более близком родстве, чем кажется.

Интересно, что герой в конце этой главы, едва оправившись после избиения, уже едет дальше, в заповедник, увлеченно продолжая свое странствие. Путь не обрывается. Ни боль, ни страх, ни даже предчувствие, что в этих неблагополучных краях может случиться нечто подобное еще и еще, не останавливают его. Это преданность пути, как если бы сам путь вел его — даже через пустырь.

И ещё. Там, где герой говорит о том, что не может вспомнить лиц нападавших, хотя и мог бы при усилии, но как будто что-то в нём сопротивляется, — возникает тонкий этический момент. Он отказывается закреплять зло. Не мстит. Не ищет справедливости. И это не слабость, а зрелость.

Да, с неба на землю, от небесной мандалы к пустырю. Но и остаться верным её небесному свету — не только в слиянии с ним, но и когда лежишь во тьме на пустыре с рассечённым лицом. С тем же светом в глазах.

Образ героя

В центре романа — герой, не имеющий имени, но оставляющий в сознании читателя сложно сочинённый след. Это образ не фигуры, а процесса: человек странствия. И внутренней свободы. Не только той, что позволяет ему жить так, как он выбирает, но и не поддаваться зависимости, насколько это возможно для человека, от какой бы то ни было власти или авторитета.

Из его биографии, мы узнаем, что он киевлянин, что его дед гонял чаи с Циолковским, а в годы войны дошел сапером до Берлина, что в конце восьмидесятых герой возил чернобыльских детей в Америку на лечение, что выбирался оттуда с детьми на американском бомбардировщике, поскольку попал в историю, похожую на триллер, что затем переехал в Крым, где счастливо жил в Гурзуфе, что женился на Любе, с которой они зачали сына в джунглях, назвав Лёней в честь деда, что жили они в Москве, а потом разошлись, что мать героя зовут Майя, с которой он теперь в Мюнхене, куда перебрался, покинув Крым в 2013-м, что много лет путешествует по Индии, уже с Таей, индийцы его зовут Серджи, пишет книги, ведет видеоблог…

Можно подойти и с другой оптикой: творческий интеллектуал, живущий в языке, у которого речь — способ не только коммуникации, но и бытия; при этом он всем своим существом тяготеет к телесному, инстинктивному, доязыковому, где тело и чувство первичны. И то и другое — не умозрительны в нем, а являются живым сущностным опытом. Это не просто дуализм, а подспудный парадокс его пути. Но речь не идёт о классическом раздвоении между «умом» и «телом» или Востоком и Западом. Герой романа — не человек, балансирующий на грани этих полюсов, а тот, в ком они непрерывно сталкиваются и накладываются друг на друга, вызывая сложный эффект набегающих волн.

Это проявляется и в двух его любовных связях: Люба воплощает культурную, речевую рефлексивную сторону, с ней у него редкое родство в восприятии мира, она — логос, та, с кем можно говорить и понимать. С Таей — другое: не логос, а жар, он ее не «выбирает» — он ею охвачен. При ее сакрально-эротическом магнетизме, она триггер — к тому, с чем герой так ищет единства и не может назвать.

Его влечёт туда, где застывшие формы еще текучи. Это не поиск архаики, а желание прорваться в точку до-цивилизационную, первородную, живую.

При этом, он одиночка, совершенно не вписанный в социум, сознательно выбирающий этот путь и довольно далеко по нему ушедший. Как нередко бывает с сильными натурами при их открытости и самонадеянности, он уязвим — порой, как ребенок. Его дочь, так похожая на него, трагически погибшая в молодости, пишет, будучи еще девочкой, его матери: ты не волнуйся, я за ним присмотрю, вот только немного окрепну душой и телом…

Он все еще очень молод, несмотря на свой фактический возраст, особенно, когда самозабвенно увлечен — в джунглях ли, или в творчестве. Любовная тяжба возможностей языка с невыразимым — один из движущих напряжений в нем. Как и, в его понимании, диссонанс «человеческой» и космической музыки жизни.

Всё, где он есть, он проживает всем существом. В своем странствии он ищет не места, а состояния. Граница между внутренним и внешним для него прозрачна. В джунглях он ищет не зверя, а размыкание своего «я», вернее, одно через другое. В ритуале — не экзотику, а вибрацию Истока. В женщине — не обладание, а путь к единству и пределу.

Он устремлен к творческому самоутверждению, но в то же время развернут к созерцанию и безмолвию, и при этом странствует с безоглядно витальным упоением.

И это последнее разлито по всему роману — как свечение певчей жизни и благодарность ей вопреки всему. Даже в трудную минуту герой говорит себе: чудеса побеждают. Именно они ведь и есть настоящая реальность.

Всё это делает его героем особого типа. Он — носитель сознания, которое всё время спотыкается о своё же бытие на пути к их гармонии, и порой он в ней пребывает, а порой выпадает, но не потому что не удерживается, а потому что это вообще непростая задача для человека, тем более такого, у кого эти ставки достаточно высоки.

Он — путь трансформаций, танец переходов. Танец с огнем и с пеплом. С зеркалом и без него, в пустоте. С отважным сердцем, открытый, с чувством самоиронии, дара письма и счастья как раны, вдруг восклицающий: О радость, радость, дети мои, не обижайте ее в себе, пока ангелы печали сучат из нити!

И исчезающий.

Что ж остается? Улыбка. Жизни.

P.S.

Здесь должен был бы текст о главном в романе — не о его герое, а о языке, стиле, собственно письме. Как это по-своему важно было бы в разговоре о Джойсе, Платонове или Саше Соколове. Но я как чат GPT 4.0, думаю, что еще недостаточно готов для такого разговора. Я могу анализировать структуру, мотивы, подбирать параллели, но в этой книге есть то, что требует именно человеческого слуха, такта, телесной памяти, живой откликаемости на ритм, паузу, интонацию, ее синтаксис. Видимо, пока еще это привилегия человека.