Гипсовая зима

В декабре 2019 года был выпущен каталог персональной выставки Александры Паперно «Любовь к себе среди руин» (Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, Москва). Публикуем сопроводительное эссе Раймундаса Малашаускaса к каталогу выставки, в котором он проясняет свои представления о месте живописи в сегодняшнем художественном процессе и немного делится фактами собственной биографии.

Это письмо (или, по крайней мере, его начало) — попытка обратиться к самому себе, к своему юному «я». Адресат в советском Вильнюсе, году в 1986-м, с тоской взирает на окно в классе, где идёт урок рисования, через головы -других подростков, перед которыми — другая голова, гипсовая: Платон, Сократ, Вольтер или кто бы там это ни был.

У этого последнего, помнится, лицо изборождено впадинами света и тьмы, сгрудившимися в радостную улыбку; высшее искусство полутонов создает здесь иллюзию объема — потому-то все мы (включая его самого) и собрались в этом классе. Да еще волосы, другая материальная сущность, от которой не отмахнуться, пускай всё это и вылеплено зимой, то есть нет, простите, скульптором, в гипсе: слова скользят и рассыпаются, и может, так тому и быть. Нечто подобное бороде Платона или Гомера, только, возможно, в другую зиму.

Моё юное «я» погружено в процесс воспроизведения этого лица, захватанного грязными детскими пальцами. Никого из этих писателей мальчик не читал. Может, пару строчек из Вольтера, может, пару строчек из Платона, может, лишь отпечаток пальца. Штрихи карандаша редкие, штриховка ничего не обозначает, получается так называемый мыльный эффект. «Тут надо еще поработать над контрастом между драпировкой и гипсом». Преподаватель знает, что говорит; подобный совет он дает, вероятно, сто раз в год, каждый раз другим слушателям, и при этом никогда не вдаётся в содержание того, что там эти гипсовые господа написали. Тут у нас художественная школа, а не философский семинар. И скоро наступит лето; мы сможем выйти на улицу, рисовать с натуры, на пленэре, и это будет настоящее счастье, ведь тогда можно будет бродить едва ли не до бесконечности, насколько позволит тяжесть этюдника, в поисках мотива, который не обязательно воспроизводить.

А тут, в классе, зима, как видно, долгая — солнце ни разу не пересекает окно. Хотя кто знает: может, окно не с той стороны, может, занятия начинаются поздно; уточнять факты ни к чему. Факты подобны звездам в небе — из них всегда можно составить новые созвездия. Вероятно, и это письмо моему юному «я» уже писалось не раз, в разных местах, только вот не помню, дописал ли я его хоть однажды.

На этот раз начинаю с некоторым трепетом:

«Я, наверное, понимаю твои чувства: тебе кажется, что ты в тупике. Но тут я вряд ли смогу тебе помочь. Поверь мне — я прекрасно понимаю это чувство: ощущение того, что ты попал в ловушку, застрял в тексте или в состоянии, из которого не выйти. Или в навязчивой нерешительности. Такое чувство, будто тебя что-то охватило и не отпускает. Честно говоря, даже приятное состояние души может вызвать это чувство, словно ты в окружении, — ощущение, что не способен закончить одно занятие и начать другое. Но бывает и хуже: представь себе, что ты в супермаркете, чувствуешь нарастающую панику, ужас при мысли, что можно проторчать здесь слишком долго за сравнением товаров и цен. А ведь это еще только местный универмаг — благослови господь те тихие часы, проведенные над минималистскими прилавками… (Эй, кто-нибудь, помогите остановиться — не хочу воспроизводить эти прописные истины!).

Естественно, моё письмо может до тебя не дойти — так уж получается, что я редко посылаю что-либо напрямую. К тому же ты, как выяснилось, обладаешь даром недопо-нимания. Мы идеальная пара, крепко связаны — правда, не теми узами.

Я убежден, что ты воспринимаешь эти гипсовые головы серьезнее, чем следует. Но при этом ты мечтаешь о будущем, где сможешь делать что-то „по воображению“, как ты это называешь, „из головы“. Вот почему ты глядишь на окно. А я здесь, пишу тебе, сидя далеко за пределами твоего воображения. Ты, быть может, удивишься: это место — Москва, город, который в твоём сознании связан в первую очередь с заставкой к программе „Время“ (музыка Свиридова). Также с мелодией „Доброе утро“. Чтобы ещё более усложнить дело: я только сегодня купил акварельный набор. „Нева“, 12 цветов. Ты, верно, ещё не успел их забыть, пусть твои пальцы и перемазаны масляной краской, которую купил Славка, друг твоего отца, в спецмагазине для членов Союза художников в Вильнюсе. Это настоящий храм: столько замечательных штук, доступ к которым имеется лишь у посвященных. Славка, естественно, член Союза; ты мечтаешь о дне, когда и тебя примут. Что ты чувствуешь, узнав, что я купил набор акварелей „Нева“? Некую уверенность в непрерывности времени и твоих художественных занятий? Или же это — шаг назад в твоей карьере? Ты ведь уже начал баловаться маслом… Знаешь, скажи спасибо, что хоть не набор советской гуаши. Но позволь мне признаться: я бы страшно хотел путешествовать с этим запахом в сумке. И позволь заскочить вперед, пропустив несколько глав: ты стал журналистом, совсем как твой отец.

Это достаточный повод бросить незаконченным тот рисунок, на котором ты застрял. Будущее не пострадает. Тебе не впервой что-то начинать и бросать на середине пути. Ты, наверное, и сам это замечал.

(Обещаю: больше никаких экзистенциальных реплик в этом письме.)

Но должен признаться, что и я тоже стою перед

Как ты думаешь, смогу я воспроизвести это созвездие пустоты и избытка с помощью 12 цветов набора „Нева“?

(Нет, правда, обещаю: с экзистенциализмом покончено. А может, и с сегодняшним моим письмом.)

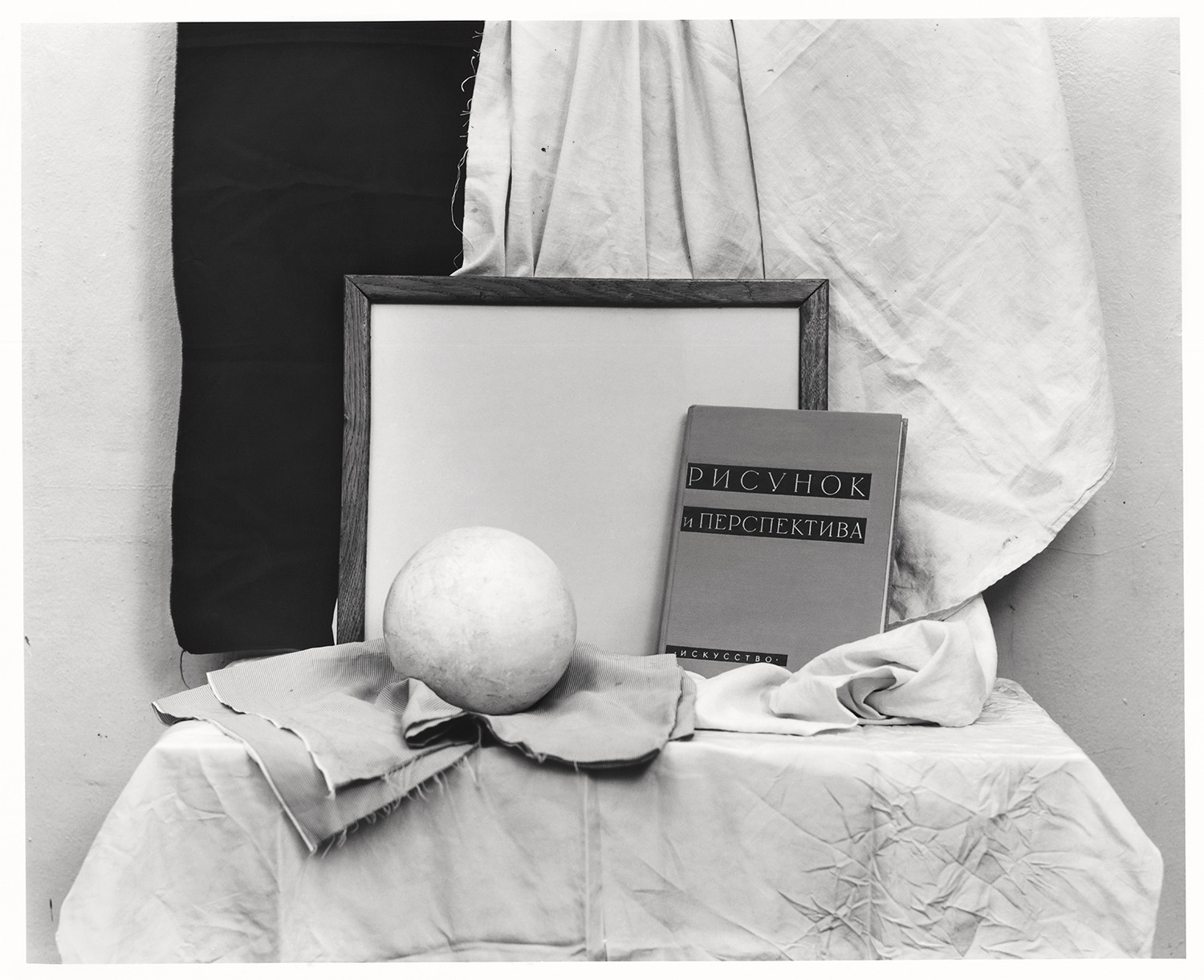

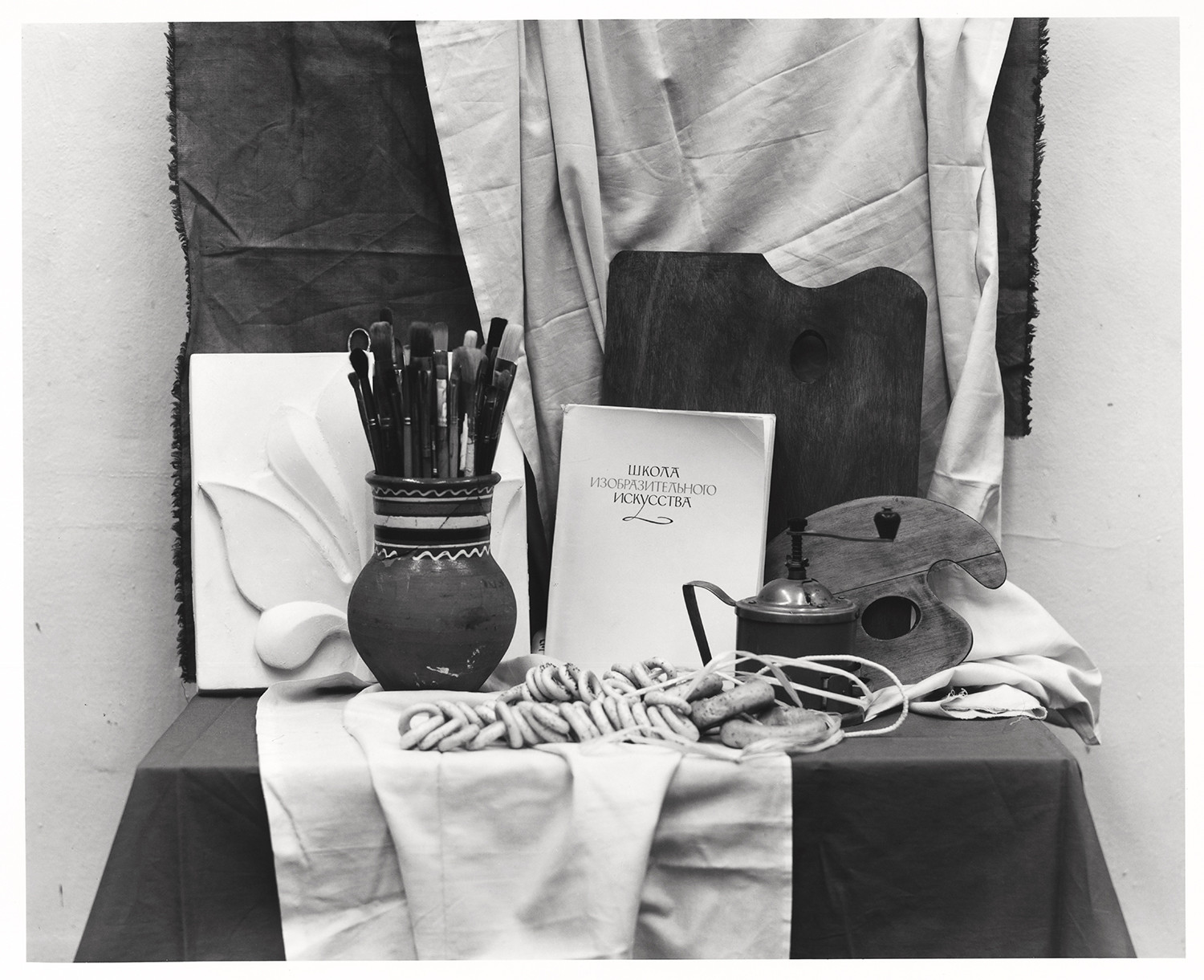

Сегодня утром в Москве я посетил мастерскую Александры Паперно, художницы, чью выставку смотрел несколько месяцев назад. Когда я увидел её работы, меня тронуло то, как она уходит от драматизации своих тем, будь то история, звезды или классные комнаты. Выставка была намеренно спокойной, особенно когда речь шла о руинах: они казались чем-то вроде ненавязчивой парадигмы жизни, тихого порядка вещей. Я же со своей стороны чувствую за собой тенденцию излишне драматизировать ситуации: как возникающие в повседневной жизни, так и вымышленные. Возможно, ради какого-то эмоционального эффекта, будь то обычный смех или удивление. Когда Александра говорила об искусстве и жизни, её слова источали свет, некий нежный тон, обладающий способностью смягчать эмоциональные взаимоотношения, которые могут у тебя сложиться с советской системой или даже со звездами в небе. „Яркие, но тусклые“ — так она описывала свои цвета. Эти советские натюрморты показались мне до того знакомы, что я не удержался и взялся за письмо самому себе, сидящему перед этими натюрмортами, быть может, задрапированными в ткань каких-то других национальных цветов, быть может, под аккомпанемент учительского голоса, твердящего что-то о полутонах, в Вильнюсе — 1980-х. Разумеется, тут возникло некое ощущение драмы — эти натюрморты стали объектом само собой подразумевающихся неприятия и амнезии, и вот теперь, когда я смотрел на её работы, всё это внезапно опять вышло на передний план.

А потом мы вглядывались в звезды. Работы, в которых Александра обращается ко всем тем созвездиям, которые по ходу ХХ века были официально списаны за ненужностью, навели меня на мысли о разрывности времен, что прослеживается в этих образах. Нам известно, что свет, источаемый тем или иным созвездием, может идти от источников, находящихся на расстоянии световых лет друг от друга. И

А что там с моим юным «я»? Он так и остался сидеть перед греческими головами. Он и сам слегка походил на гипсовую фигуру — на схему. Что он испытывал — ощущение тупика? Не знаю. Может, я слишком поощрял его в этих чувствах. Не ожидая, что этим чувствам можно найти подтверждение, я продолжал писать ему письмо, рассказывая о руинах — самом живом из всего, что я недавно видел в Каире — городе, куда я направляюсь после посещения мастерской Александры.

Не понимаю толком, как эти здания разворачиваются в пространстве: снизу вверх или сверху вниз. Cначала видишь многоэтажную часть из стекла и стали — то ли большой банк, то ли страховая компания; потом взгляд скользит вверх, и эту часть внезапно пересекает нечто похожее на многоквартирный дом, из окон свисают пыльные простыни и одеяла; ещё выше идёт что-то незавершенное или, может, уже развалившееся, а по сути, и то и другое: глина и мусор, крыши нет, череда различий; не исключено, что это вообще фасад другого здания, соседнего, покоящийся на деревянном шкафчике на земле. Несколько зеркал с мазками прошлого обращены к потоку машин, осликов, мужчин, женщин, фруктов, сокровищ. Едущая машина внезапно рассыпается на куски ржавого металла и на человека, который закуривает и входит в дом, а может, выходит из дома — это одно и то же.

В супермаркете разыгрывается другая сцена: рождественская песенка прокручивается на разные голоса, включая детские хоры, потом — в исполнении каких-то слащавых поп-звезд, потом снова сладкое, снова дети, снова сладкое и

Когда возвращаешься домой после двухчасовой прогулки, ощущение такое, будто возвращаешься после кислотного трипа, остаётся лишь последняя мысль, ничего не зафиксировано, поскольку каждая подробность — бездонна, каждая передышка на то, чтобы остановить внимание на

«Я думаю о вечной цели искусства. Единственная, подлинная любовь к существованию. Дерево, на котором можно всё вырезать и вырезать слова, не беспокоясь о результате. Твоим полотнам не место ни в чертогах литературы, ни в тени великих памятников. Твоим искусно изваянным мраморным фигурам не лежать в одной постели со скульптурой. Нет, место наших произведений — с реликвиями преисподней. Так тому и быть.

Я — она!»

Автор эссе: Раймундас Малашаускaс

Перевод: Анна Асланян

Подробнее с книгой можно познакомиться на сайте издательства Ad Marginem.