Об анархистском взгляде на проблему национализма

Вопрос, которым могут задаваться многие анархисты, состоит в следующем: если национализм противоречит анархизму, то почему национальное освобождение как таковое — нет? Не должны ли анархисты в принципе отстаивать точку зрения, что наций как таковых не существует, а потому мы не можем и не должны поддерживать национальное освобождение?

Это довольно сложный теоретический вопрос, и он на самом деле при близком рассмотрении не содержит в себе противоречия. Казалось бы, действительно, отрицание национализма должно приводить к идее, что не может существовать наций, а потому никакого «национального освобождения» быть, по определению, не может. На мой взгляд, здесь некоторые анархисты впадают в определённое заблуждение, потому что мы рассматриваем понятие нации в принципе не так, как рассматривают националисты.

Наиболее явно эта проблематика прослеживается в анархо-индивидуалистической школе.

С позиции анархо-индивидуализма, который помещает независимую личность выше коллективистских конструкций, национализм подвергается тотальному отрицанию и критике как одна из наиболее коварных и репрессивных форм внешнего авторитета. Национализм, по своей сути, представляет собой идеологию, требующую подчинения личности мифическому коллективному целому — нации, которая провозглашается высшей ценностью и источником легитимности. Подобное требование есть не что иное, как форма духовного порабощения, навязывание индивиду набора абстракций, которые используются для подавления его воли и отчуждения его свободы. Нация, в этом ключе, интерпретируется как очередной «призрак», то есть навязчивая идея, возведённая в ранг сакральной, но не имеющая под собой реального онтологического основания, отличная от государства или религии лишь своим специфическим содержанием, но не репрессивной функцией.

Анархо-индивидуализм усматривает в национализме инструмент двойного отчуждения: во-первых, он отчуждает индивида от него самого, принуждая его соответствовать не уникальному «Я», а безликой массе, чьи интересы и «дух» всегда превозносятся над интересами живого человека. Во-вторых, национализм отчуждает индивидов друг от друга, возводя искусственные барьеры на основе происхождения, языка или культуры, создавая почву для вражды, ксенофобии и иррациональной ненависти, которые лишь маскируют истинные отношения господства и подчинения, выгодные правящим элитам. Таким образом, национализм служит мощнейшим средством легитимации государства, ибо именно государство провозглашает себя единственным представителем и защитником этой самой нации, используя националистический дискурс для мобилизации населения на службу своим интересам, будь то через механизмы милитаризма, протекционизма или подавления внутреннего инакомыслия под предлогом национального единства.

Критика с данной позиции простирается далее, затрагивая и культурный национализм, который, несмотря на кажущуюся мягкость, также рассматривается как форма принуждения. Требование следовать культурным традициям, говорить на определённом языке или исповедовать определённые ценности в качестве «национальных» есть не что иное, как посягательство на интеллектуальную и экзистенциальную автономию индивида, попытка навязать ему готовые шаблоны мышления и поведения. Для эгоиста, сознающего свое «Я», подобные требования лишены какой-либо обязательности; его связь с культурой может быть лишь добровольным и осознанным актом присвоения тех её элементов, которые он сочтёт для себя полезными, без малейшего пиетета перед их «сакральным» национальным статусом. Таким образом, анархо-индивидуализм занимает последовательно интернационалистическую (а иногда и вовсе космополитическую) позицию, однако этот интернационализм основан не на солидарности абстрактных коллективов (пролетариата, человечества), а на добровольном и осознанном союзе суверенных личностей, свободно вступающих в ассоциации для взаимной выгоды и взаимного обслуживания своих интересов, без оглядки на национальные границы. Национализм же, в своем ядре, признаётся фундаментально враждебным проекту индивидуального освобождения, ибо его логика всегда требует принесения конкретного, живого человека в жертву химере коллективной идентичности.

Однако ошибкой было бы думать, что в связи с этим анархисты в принципе не признают существование какой-либо коллективной идентичности. Они признают существование идендичностей, однако выступают против той идеи, что идентичность определяет действия и поступки конкретных людей. По этой причине вы никогда не услышите от последовательных анархистов призывы считать одну нацию выше другой нации, или убедительных речей в пользу дискриминации по национальному признаку. Унификация людей, их сведение к какому-то общему знаменателю — это самая государственническая практика, которая может существовать.

Признание же факта существования коллективных идентичностей для анархиста является не утверждением их онтологического примата, а констатацией того, что данные конструкты, будучи продуктом исторического развития и социального взаимодействия, приобретают для множества индивидов характер значимых символических рамок, через которые опосредуется их восприятие мира и самих себя; однако важным остается то, что эти идентичности не являются ни застывшими, ни данными свыше, а потому не могут и не должны служить основанием для принудительного разделения по категориям, слоям, иерархиям, или же давать право лишать личность её автономии. Наша позиция, таким образом, заключается не в слепом отрицании каких-либо форм общности, а в последовательном сопротивлении их превращению в инструмент власти, будь то власть национального государства, диктующего критерии «подлинной» принадлежности, или власть реакционных общественных норм, требующих от индивида тотального подчинения групповым догмам. Солидарность, с этой точки зрения, возможна лишь как добровольный и осознанный союз независимых личностей, объединяющихся на основе общих интересов или взаимного уважения к индивидуальному выбору, а не как следование предписанной извне идентичности, которая всегда выступает как механизм исключения иного и подавления внутреннего разнообразия. Именно поэтому поддержка любых движений, направленных против угнетения по признаку идентичности, будь то национальному, культурному или иному, для анархиста обусловлена не признанием правомочности самой этой идентичности, а борьбой против системы принуждения, использующей идентичность как повод для установления господства, и стремлением создать условия, при которых личность сможет свободно определять степень и форму своей связи с любой общностью, не опасаясь насилия или дискриминации.

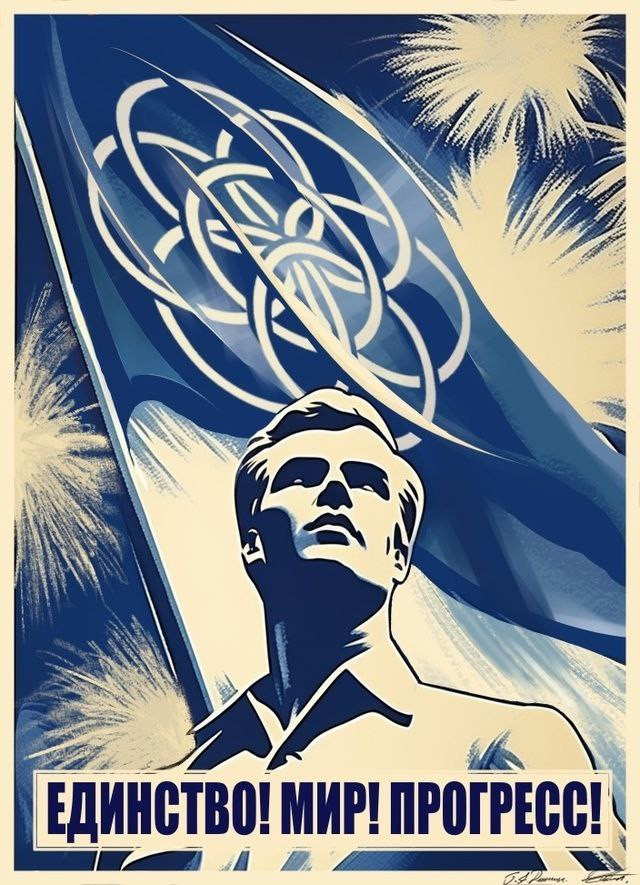

Таким образом, поддерживая борьбу за «национальное освобождение», анархист поддерживает отнюдь не пробуждение некоего коллективного духа или утверждение новой национальной государственности, что было бы лишь сменой тюремщиков, а сугубо негативный процесс разрушения внешней власти, навязанной извне. Это поддержка борьбы против конкретного угнетателя — имперского государства или колониальной администрации, — которая, с данной точки зрения, является частным случаем более универсальной борьбы индивида против любого внешнего принуждения. Следовательно, потенциальная поддержка направлена не на «освобождение нации», а на деколонизацию — устранение внешней власти, которая использует национальную риторику как инструмент угнетения, тем самым создавая условия, при которых индивиды из числа угнетённой группы получат возможность сами, свободно и без внешнего диктата, определять формы своей социальности, культуры и солидарности. Иными словами, это поддержка не созидательного проекта по строительству новой нации-государства, а сугубо разрушительного акта против уже существующей имперской государственности, который расчищает поле для подлинно добровольных ассоциаций, уже не отягощенных отношениями колониального подчинения. В этом акте отрицания имперской власти и заключается принципиальное различие: для националиста цель — обрести собственное государство, новую машину доминирования, когда как анархист желает уничтожить уже существующую машину, видя в её крушении не более чем необходимое условие для последующего освобождения индивида от всех форм коллективного гнета, включая и тот, что может попытаться возникнуть под новым «национальным» знаменем.

Строго говоря, невозможно «освободить нацию». Это в каком-то смысле очень популистские речи. Освободиться могут только люди, индивиды, которые осознали свою субъектность и право на достоинство. Эти люди могут себя ассоциировать с какой угодно нацией, но если они растворяют себя и свою самость в этой идентичности, они не принадлежат сами себе и, следовательно, они несвободны. Подлинно свободная федерация зиждится на признании каждой личностью, что она является в первую очередь гражданином этой федерации, а потом уже частью какой-либо национальной и культурной группы. Мы не будем призывать к совершенно фашистской идее привести культуры и языки к какой-то одной конкретной форме, потому что в текущий момент это невозможно (и на вряд ли когда-либо будет возможно) без уничтожения этих самобытных культур и этих языков, однако мы призываем рассматривать людей в первую очередь как субъектов, которые принимают обособленные и обусловленные личными интересами решения, какими бы хорошими или плохими, с нашей точки зрения, они бы ни были. Одна личность добровольно отчуждает свою субъектность в пользу государства, потому что она свято убеждена в необходимости этого — и перестаёт быть личностью в привычном понимании, сливаясь с массой, другая же личность сохраняет свою самость и готова к самоосвобождению и освобождению других. Если несвободные личности хотят называть себя, к примеру, американцами, пусть называют себя так, это не помешает нашей миссии, а наоборот, возможно, общность интересов этого союза позволит быстрее достигать ряда политических компромиссов.

В этом заключается диалектическое понимание освобождения: оно не навязывается силой, но возникает изнутри, как акт воли индивида, отказывающегося подчиняться любому коллективному обобщению, будь то нация, раса или класс. Задача анархиста, таким образом, состоит не в том, чтобы предложить новую универсальную идентичность на смену старой, а в том, чтобы создать такие условия — через взаимопомощь, прямое действие и построение горизонтальных сетей солидарности, — при которых каждый человек получил бы возможность и инструменты для критического пересмотра навязанных ему идентичностей и сознательного конструирования собственной самости, не ограниченной догмами групповой принадлежности. Свободная федерация, о которой мы говорим, есть не застывшая структура, а перманентный процесс непрерывного диалога и договорённостей между суверенными индивидами, которые добровольно координируют свои действия для достижения общих целей, не утрачивая при этом права на несогласие и выход из ассоциации. В этом пространстве добровольного сотрудничества культурные и национальные различия перестают быть политическими ярлыками, разделяющими людей на категории, и превращаются в личный выбор, в ресурс для обогащения собственного опыта, который можно свободно присваивать или отвергать, не опасаясь остракизма или насилия. Таким образом, конечной целью является не ассимиляция или мультикультурализм, а возникновение подлинного плюриверсума, где множественность индивидуальностей и их ассоциаций существует поверх и помимо любых искусственных границ, а единственным императивом остается принцип добровольности и ненанесения ущерба независимости другого.

Отсюда следует, что наше национальное освобождение не равносильно национальному освобождению националистов, которые просто хотят взять некогда порабощённых людей людей под свой контроль, объявив их своей собственностью. Человек всегда должен иметь право выбора, и тот, кто ограничивает это право, навязывая свои законы, на деле является узурпатором. Для анархиста не имеет большого значения, большое это государство или маленькое, основано оно на «естественных законах» или «искусственных догмах», придуманная это нация или исторически обусловленная. Пока диктаторы рисуют карты и пытаются оправдывать свои политические амбиции исторической преемственностью, ответ анархистов однозначно гласит в пользу освобождения личности, и пусть эта личность считает себя кем угодно — хоть лягушкой на болоте — мы не имеем права указывать! И мы будем выступать против тех, кто запрещает людям проявлять их самовыражение и присваивает их идентичность ради власти и личной выгоды. Таким образом, подлинное освобождение мыслится не как замена одного коллективного субъекта другим, а как радикальная децентрализация и детерриториализация человеческой свободы. Именно поэтому финальным аккордом любой освободительной борьбы должен стать не триумф нового флага над старым дворцом, а тихий, но неумолимый росток индивидуального неповиновения, прорастающий сквозь асфальт любой, даже самой «справедливой» государственности, и провозглашающий своим единственным лозунгом абсолютное и ничем не ограниченное право на самоопределение — вплоть до права не принадлежать ни к чему и ни к кому, кроме самого себя.