Сила и слабость дивергентного общества

8 августа 2022-го

Возвращаясь снова к вопросу о национализме и так называемом росте национального самосознания в субъектах нашей необъятной федерации, нельзя не отметить ту особенность, что этот вопрос является обоюдоострым, так как многим известно, как часто разного рода общинно коренящиеся идентичности подвержены заражению авторитарными идеями. И хотя я понимаю суть этой критики, я, пожалуй, обосную соображения, которые явно или косвенно говорят о необходимости её обновления, потому как сегодняшние шовинистические посылы войны, порождённые национализмом, и сегодняшние настроения в среде этноактивистов, которые также коренятся в национализме, — это вещи однозначно различные, и необходимо понимать, с чем связано это различие, а также как можно его использовать для расширения практик свободы.

Сразу хочу отметить тот факт, что я не тотальный сторонник позиций «наций нет», потому что нация — это искусственно придуманный концепт. Эта точка зрения отсылается к той же аргументации, к какой отсылается атеистическая критика религии. Но, как я писала в одном другом своё эссе, который не входит в цикл «Хроники третьей мировой», атеисты, несмотря на своё явное «отрицание бога», к этой идее с удовольствием апеллируют, словно он действительно существует. Но, как справедливо подытожил Людвиг Витгенштейн в «Логико-философском трактате», о чём невозможно говорить, о том следует молчать, пытаясь тем самым показать, что говорить о несуществующем равносильно бессмыслице. Для того, чтоб плавно перейти к тому, чем я считаю нацию, я дам небольшую интерпретацию религии с позиции игностицизма (той, которой также придерживаюсь):

"Проблема состоит в том, что ни оголтелые атеисты, ни столь же одиозные верующие фанатики не могут уйти от дихотомии «чёрное-белое» и не могут подвергнуть деконструкции ортодоксальные учения. И тем, и другим кажется, что бог — это что-то абсолютное, что бог, как и раньше, обладает субъектностью, и чтобы побороть тех, кто за (в случае атеистов) или против (в случае верующих) него выступает, нужно облачить этот концепт в некую телесную форму: бог что-то обязательно говорит и делает, действия его истинны, а истинны божьи действия потому, что исходят от бога. На этот порочный круг соглашаются атеисты, отрицая его: бог не говорит и не делает того, что предписывают ему верующие, потому что его истинность отсылается к нему же.

Но стоит в таком случае задать вопрос: а с чего вообще мы взяли, что бог что-то говорит или делает? Что такое бог? Совпадает ли представление о боге у представителей одного и того же учения? Почему атеисты соглашаются на дискурс, навязанный священными писаниями, как будто бы то, что в них описано, в принципе может быть правдой и лишь ожидает опровержения?

…

[В]сякий человек, причисляющий себя к ортодоксальным учениям, верит не в абсолют, а в некую собственную интерпретацию: не существует ни одного института, выражающего интересы всех верующих, но наличие конфессий обусловлено компромиссом — люди в среднем верят в существование одной и той же сущности. При внимательном рассмотрении можно прийти к выводу, что каждый человек — относительный атеист, каждый человек верит в то представление, которое выстроил сам, и не верит в чужие".

Теперь немного комментариев к этой выжимке. Религия с позиции игностика, — это допущение, которое существует в обществе с целью обрисовать теистическое (или, что реже, деистическое) мировоззрение. Что такое «теизм»? Это комплексная система убеждений, основным звеном которой служит метафизическая сущность (или метафизические сущности) на различных уровнях обоснования: онтологическое (собственно признание концепта), аксиологическое, деонтологическое и этическое в широком смысле (долженствование, выражающееся в служении, и религиозные предписания в целом, а также их соотношение с объективным этическим и субъективным моральным/аморальным), эстетическое (идеал), гносеологическое и прочее. Что такое «атеизм»? Это буквально теизм с приставкой «не». Уходит ли атеизм от теизма? Нет, он просто отрицает описательную систему, которой пользуется теизм, при этом не переставая использовать его логику. Это вполне объяснимо. Можно сколько угодно отрицать концепт бога, но его отрицание не равнозначно отрицанию референта. С ним приходится считаться, поскольку существует само явление, равно как существует явление «воображения», или равно как существует тот белый стол у меня в углу. Игностик, прежде чем утверждать или опровергать божественное метафизическое, стремится понять, о чём ему предстоит говорить. Никто не будет спорить, что трактовок воображения существует очень много, как и белых столов, но чтобы понять, о каком типе воображения идёт речь, равно как и о том, какой белый стол имеется в виду, мы вносим эти понятия в контекст. Со столом и воображением всё относительно просто, поскольку стол — это конкретный предмет, и на него можно показать рукой, а воображение, хоть и будучи абстрактным понятием, также имеет вполне очерченное значение (если не вдаваться слишком глубоко), покуда это продукт сознания, а следовательно, его значение легко вычленить, проецируя его на уровень субъективного.

С богом всё иначе. Этот концепт вытекает из объективного идеализма, а следовательно, подразумевается, что это мысленное и абстрактное понятие находится вне сознания, а значит, ничего, что он подразумевает, нельзя перенести в область субъективного (впрочем, рассматривая эссе, на которое я отсылаюсь выше, я поясняю, почему это на самом деле не совсем так, и предлагаю рассматривать это общее представление открыто с позиций субъективного, чтобы очертить контуры постсекулярного общества).

Бог, как и нация, как и раса, как и гендер, как и многие другие вещи, относятся к категории floating signifier — термин, который ввёл философ-постмарксист Эрнесто Лакло для обозначения знака без референта в конкретном контексте. Именно этим floating signifier пользуются политические популисты, прозелитисты, да и вообще все мы, когда общо говорим о вещах без конкретно очерченных значений, объективно идеалистических, особенно в тех случаях, когда выбранная нами категория с «плавающим значением» необходима нам для обоснования правильности нашей политической идеологии, так как она достаточно конкретна, чтобы быть общо понятой, но недостаточно конкретна, чтобы быть специфически понятой. Когда кто-то говорит: «Аллах», — все мусульмане по умолчанию понимают, что речь идёт о метафизическом концепте, описанном в Коране, но если вы спросите каждого мусульманина по отдельности, как он трактует Коран и как воспринимает Аллаха, то получите абсолютно разные трактовки. Однако это расхождение никак не мешает теократическим государствам существовать, несмотря на то, что их политический базис буквально зиждется на такой зыбкой почве.

Нация в

Итак, а теперь раскрутим спираль в обратную сторону — со стороны авторитарно-иерархических институтов. И хотя может показаться, что моё примечание и пункт а) вступают в некое противоречие (нация существует, пока есть национальное государство, но в то же время нация может существовать как идентичность вне государства), я попытаюсь объяснить тонкости. Нация — это действительно продукт национального государства. Однако концепт безнационализма — это продукт постнационального общества. А постнационалистическое общество — это общество, которое уходит от ярко представительных институтов, то есть общество, в котором, так или иначе, власть в худшем случае децентрализована, в лучшем случае децентрализована и исходит от отдельных субъектов (анархия). Безнационализм не возникает сразу после национального государства, так как не преодолевает глобализацию, порождающую его, но постнациональное общество выстраивает альтерглобалистские социальные связи на основе институтов, которые не подвержены жёсткому иерархическому управлению, а являются как бы сетевой структурой с равноправными субъектами.

Именно поэтому, к примеру, для России я пишу о конфедерации как способа организации автономных субъектов. И хотя это то, что можно назвать «программой минимум», её можно весьма развить до идеи полной децентрализации и нисходящей власти, о чём я тоже пишу в эссе о распаде. Национальность — это хорошее подспорье для идейного объединения, но всё очень сильно зависит от того, какие идеи обрисовываются в этом «плавающем означающем». К примеру, курдское революционное движение использовало floating signifier для продвижения тех самых децентрализованных идей. Многие деколонизаторские движения также по сути несли в себе зёрна эгалитаризма, а потому неудивительно, что все они вызревали под знаменем интернационализма и взаимоуважения наций.

Но почему же тогда часто происходит так, что, неся зерно эгалитаризма, многие национально-освободительные движения зачастую могут вступить в конфронтацию с остальным миром? Что заставляет их делать это?

Суть и проблема заключается в том, что даже несмотря на объединение бывших доминионов и их приверженность взаимоуважению по отношению друг к другу, разъединение происходит по двум мотивам, и они жёстко иерархические.

Первое. Это мировое разделение труда и неравное распределение благ, порождённое глобализацией. Глобализация, будучи в современно мире явлением буржуазным, разделяет общество искусственно, заставляя использовать национальную идентичность в духе борьбы с угрозой поглощения, а не в духе совместного хозяйствования на Земле, покуда заинтересованные в этом финансовые элиты находят в этом выгоду (например, африканские страны могут начать отмежёвываться от европейцев, посчитав их враждебными ввиду неравного распределения благ). Лечение — это построение альтерглобалистского общества с альтернативной экономикой, основанной на взаимопомощи, солидарности и равном распределении благ. Дивергентное общество содержит в себе как потенциал для собственного погребения (борьба национализмов ведёт к уничтожению одних культур и доминированию других — приницип антиразнообразия), так и потенциал для рассвета (сотрудничество наций и признание языковых и культурных различий, а следовательно, разнообразие).

Второе. Это стремление власть имущих отдельных государств направить энергию всего народа, вверенного им в управление, на удовлетворение их личных амбиций, неэффективность управленческих институтов и их неподконтрольность. Не стоит на этом подробно останавливаться, сегодня император российский ведёт себя именно в подобном ключе, да и не только он, к сожалению. Здесь дивергентное общество становится конвергентным, но только в отношении конкретной угрозы, здесь нет прямого глобалистского фактора. Лечение — построение сетевых институтов управления с целью ослабить централизованные государства и стремление к построению сетевых институтов на основе нисходящей власти (анархии). Сетевые институты также можно построить на национальной основе, так как она наиболее пригодна как объединяющий фактор отдельных её узлов, однако в дальнейшем, по мере построения постнационалистического общества и альтерглобалистской модели национальный фактор перестаёт быть значимым и отмирает как рудимент.

Теперь вернёмся к вопросу о триаде и о выхолащивании идентичности. Может показаться, что если у тех же татар вдруг ослабнет языковая и культурная составляющая, то они потеряют идентичность. Я хотела бы несколько обнадёжить (а, может, и расстроить) вас, потому как язык и культура хоть и важнейшая часть идентичности, идентичность может сохраняться довольно долгое время, покуда присутствует другая, более крепкая территориальная привязка. Пока существует общность тех, кто идентифицирует себя как татары, проживая на определённой территории, мало будет значить то, знают ли они татарский или не знают, приобщены они к татарской культуре или нет. Пока существует эта общность, и она не расползлась по планете, не рассосалась (без образования диаспор и «филиалов» национальных групп в других странах), языковую и культурную составляющую можно возродить. Таким образом, в триаде идентичности очень многое играет территориальный аспект, и именно поэтому нация — это во многом продукт национального государства. Именно по этой причине мы часто склонны говорить, что ребёнок, который родился от китайцев — китаец, даже если он не знает китайский и не приобщён к китайской культуре. Пока есть прочная территориальная привязка родителей, а следовательно, и этого ребёнка к национальной общности через генетический материал, такая ассоциация будет возникать. Однако, стоит подметить, что генетический аспект — далеко не первостепенный, как я говорила ранее, и он имеет свойство вымываться, а потому внуки и правнуки этих китайцев — это уже не китайцы, так как они прочно связаны с другой территориальной, культурной и языковой общностью, независимо от расовой структуры лица и прочих внешних атрибутов.

У каждого человека есть право как сохранять свою национальную идентичность, так и отказываться от неё. Однако мы должны предоставить равные стартовые позиции. Легко отказаться от идентичности неосознанно, если есть нация-доминант, которая её стирает и, следовательно, выступает адептом унификации общества и становления его конвергентным, унифицированным. Но куда сложнее это сделать неосознанно, когда не существует доминанта, когда каждая личность может в равной степени объявить себя представителем той национальности, какой хочет, или вообще отказаться от ассоцииации с любой. И хотя сегодня такая опция тоже присутствует, надо сказать, что она редко кем практикуется осознанно, а в период войны, кажется, люди склонны себя ассоциировать по принципу «лишь бы снять с себя ответственность» или «лишь бы почувствовать единение перед лицом внешней угрозы», не впитывая в себя компоненты «триады идентичности» и просто перекрашивая себя в те цвета, какие удобно

***

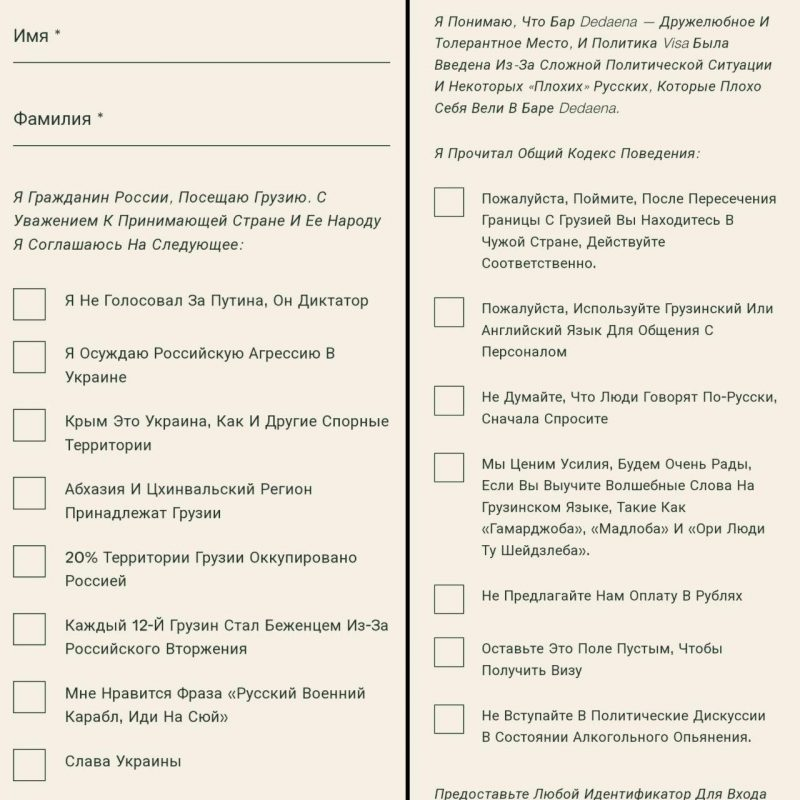

Разнообразие очень сильно зависит от того, в каком ключе его практикуют. Поэтому я не против разнообразия, я против того, чтобы разнообразие использовалось в неправильном, злостном ключе. Равно как я не против религий, но против религиозного фундаментализма, и я очень готова принять религиозные воззрения многих людей, если они удовлетворяют гуманистическим критериям. И хотя сегодня часто используют выражение «хороший русский» и «плохой русский» для описания людей русской национальности, я всё ещё считаю, что такие категории имеют мало смысла и всё ещё floating signifier. Для меня существует только «русский», а все прочие эпитеты, которыми наделяют подкатегории этого множества, слишком неопределены: для одних «хороший русский» — это сторонник консерватизма, для других — поборник гендерных свобод. Они-то все могут быть антивоенно настроенными, но всё же иметь разные взгляды по многим другим вопросам. Поэтому я смеюсь над теми, кто предлагает выдавать всякие паспорта и удостоверения «хороший русских» или же весьма удивляюсь частной дискриманации какого-нибудь грузинского бара, который вводит «визы», содержание коих, наверное, содержит больше щепетильных и неоднозначных вопросов, чем допросы пограничной службы страны, куда въезжаешь.

Вот, допустим, я, как анархист, не хочу ставить галочку напротив «Слава Украине», потому что я не вижу смысла прославлять государство, которое является институтом, подавляющим свободу. Получается, я «плохой руссский», если я не соглашаюсь со мнением этого заведения, несмотря на то, что я против российской агрессии. Или, к примеру, я голосовала за Путина когда-то (на самом деле, нет, но допустим), а потом осознала, что он диктатор. Я — «плохой русский», и в том, что власть узурпировал диктатор, виновата я, хотя известно, что демократические институты в стране изначально не работали, и можно было вообще не ходить на выборы, всё равно власть находилась бы в руках этого человека. Или мне не нравится фраза «русский военный корабль, *** *****», потому что она матерная (хотя мне всё равно, но допустим). Я тогда тоже «плохой русский». Но нет. Я просто русский. Потому что я говорю на русском языке и являюсь носителем русской культуры, а вокруг меня находится общность людей, которая так же приобщена к определённой культуре и так же говорит на определённом языке. И хотя можно деконструировать язык и культуру, чтобы сказать, что они «пусты», я не буду этого делать, потому что под русской культурой я не подразумеваю, что все, кто причастен к её созданию, этнически русские (это не играет роли), играет роль исключительно преемственность (социальный контекст общества, в котором культура «вызревала»), а также не подразумеваю, что русская культура закрыта для представителей прочих национальностей — опять-таки, национальность определяет именно триада, а не отдельный компонент.

Дабы очередной постструктуралист не кинул в меня тапком за то, что я жонглирую абстрактными понятиями, обосновывая свою точку зрения, в целях определённости, я всё же, наверное, сделаю ремарку и обозначу, что такое «культура». С языком обычно вопросов возникает меньше, всем известно, что это такое — система знаков для коммуникации. Однако культура — это всё же нечто более широко трактуемое, чем язык. Стоит сказать, что 100% точного определения культуры не существует, и этому есть объективная причина. Дело в том, что культура очень тесно связана с такой областью философии, как эстетика, а эстетика, в свою очередь, определяет, что считать красивым, а что не считать, что считать искусством, а что не считать. И не будет преуменьшением сказать, что эстетика, будучи отдана на рассмотрение преимущественно континентальной философии, не оперерирует в своей доказательной базе категориями, представления о которых консенсуальны, в отличие от аналитической философии, использующей для целей своих изысканий дискретную математику (и всё равно, используя такой точный инструмент, она много чего не в состоянии обозначить). Таким образом, моё представление о культуре будет немного отходить от эстетики и субъективного восприятия, я лишь скажу, что объективно культура — это то, что признано искусством в данном обществе в целом, будучи отражено в образовательных программах, в СМИ, в прочих произведениях искусства (опять-таки, с большими оговорками), то, что знакомо каждому человеку, проживающему на определённой территории. И, конечно, культуру как компонент триады нельзя отделить от языка и территории в первую очередь: в конце концов, я уверена, что все эрзя знают про «Капитанскую дочку» Пушкина, но это ли их национальная культура? Нет, покуда «Капитанская дочка» написана на русском языке, а не на эрзянском, и она всё же отражает эпизод из русской истории, а не истории народа эрзя. То же самое с кухней. Мы не можем, конечно, налепить на блюда национальные ярлыки чисто объективно, потому что блюда состоят из обычных пищевых компонентов, и их комбинация может вообще не считаться изобретением данного народа, но почему, например, мы можем сказать «вьетнамский суп Том Ям», но не можем сказать «вьетнамский борщ»? Наверное, потому, что Том Ям едят преимущественно во Вьетнаме, где этот рецепт получил распространение, а вот борщ там не едят. И хотя нет прямого запрета называть борщ вьетнамским, это было бы несколько странно, потому как проще сказать просто «борщ», ибо «национальная идентичность» супа — это скорее происхождение рецепта и обозначение его распространённости в определённом «ареале», нежели что-то ещё.

Для меня важность имеют взгляды отдельных людей, и определять, кто «хороший» русский, а кто — «плохой», я могу только основываясь на личных соображениях. Приписывать «русскости» что-то помимо языка, культуры и территориального единства было бы несколько опрометчиво, потому как «хороший русский» и «плохой русский» — это не две разных нации, а лишь глупое необдуманное разделение, идущее на поводу у злостного применения floating signifier. И хотя прослеживается попытка тех, кто использует эту демаркацию, уйти от этого злостного применения, по факту они просто множат ненужные сущности.

А

«Распад как конечная цель не помогает нам вообразить более справедливого и принимающего, чуткого к разности политического устройства: его еще требуется изобрести».