О патриотизме в поэзии Николая Рубцова и Александра Башлачева

Слово «патриотизм» звучит в наше время даже слишком часто, но практически всегда как-то грубо и неискренне. И сложность разговора о патриотизме в сегодняшней школе определяется именно этим обстоятельством. Наша эпоха сама выстроила стену между адекватным школьником и насаждением «любви к Родине», но искренний и чуткий преподаватель через эту стену сможет перемахнуть. Важен только чистый и честный взгляд.

В этом кратком вступлении нельзя избежать самого определения слова патриотизм, которым принято называть «любовь к Отечеству». В таком случае хорошо бы вспомнить, что любовью не нужно кичиться и выставлять ее на показ. Любовью нельзя назвать нетерпимость к другим и внешнюю агрессию. Так же глупо называть любовью игнорирование проблем собственной страны. Ведь если все это будет представлено под личиной патриотизма, то у нас не останется ничего, помимо ненависти, гордыни и равнодушия. Под «любовью к отечеству» в данном тексте я буду понимать «глубокое чувствование Родины как внутреннее состояние человека». Искать патриотизм буду не в тяжелой поэзии военных лет, но в тихой лирике, в образах русской истории и культуры. Таким образом, я попытаюсь не только поговорить о текстах, которые могут быть рассмотрены на уроке по данной теме, но и попробую, как бы вслед за учеником, понять патриотизм как глубокое чувствование России.

Тема Родины широко представлена в творчестве «тихого лирика» Николая Рубцова. Вместе с тем поэт создает цельный и многослойный образ страны. Россия Рубцова — сложное переживание, сотканное из глубокого понимания и чувствования национальной истории, культуры, природы. Попробуем рассмотреть эту тему на конкретных примерах. И начнем со стихотворения «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», в котором прекрасно выписан образ поэта и его родной земли.

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,

Неведомый сын удивительных вольных племен!

Как прежде скакали на голос удачи капризный,

Я буду скакать по следам миновавших времен…»

С этих слов начинается стихотворение, и уже в первом четверостишии Рубцов, словно бы вдохновляясь «Фантазией» Петрова-Водкина, переносит действие как бы во временную плоскость истории России на всем ее протяжении, вырываясь из какой бы то ни было конкретной эпохи и в образе всадника словно отправляясь в путешествие сквозь века. В следующих четверостишиях Рубцов пишет жизнерадостные бытовые сцены, а следом печальные, тонкие, красочные образы природы. В этом же стихотворении отражается духовная жизнь страны с ее трагическим сломом в XX веке:

«И храм старины, удивительный, белоколонный,

Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, -

Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,

Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!…»

В продолжении стихотворения чувствование Родины обретает еще одно новое, совершенно интимное звучание, в котором ощущается единство личной судьбы поэта с судьбой страны.

«Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,

Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,

Что, все понимая, без грусти пойду до могилы…

Отчизна и воля — останься, мое божество!…»

Стихотворение «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…» замечательно, как мне кажется, этим многоуровневым и разнообразным и в то же время тонким переживанием природы, истории, культуры страны и самого себя как частицы этого. Богатая гамма чувств — оттенки радостные, ностальгические, печальные, размышления, полные тихой надежды — все создает неповторимый мир этого стихотворения. Интересными для рассмотрения на уроке могут быть и некоторые другие произведения Рубцова — «Видения на холме», «Душа хранит», «Зимняя песня» и т.д.

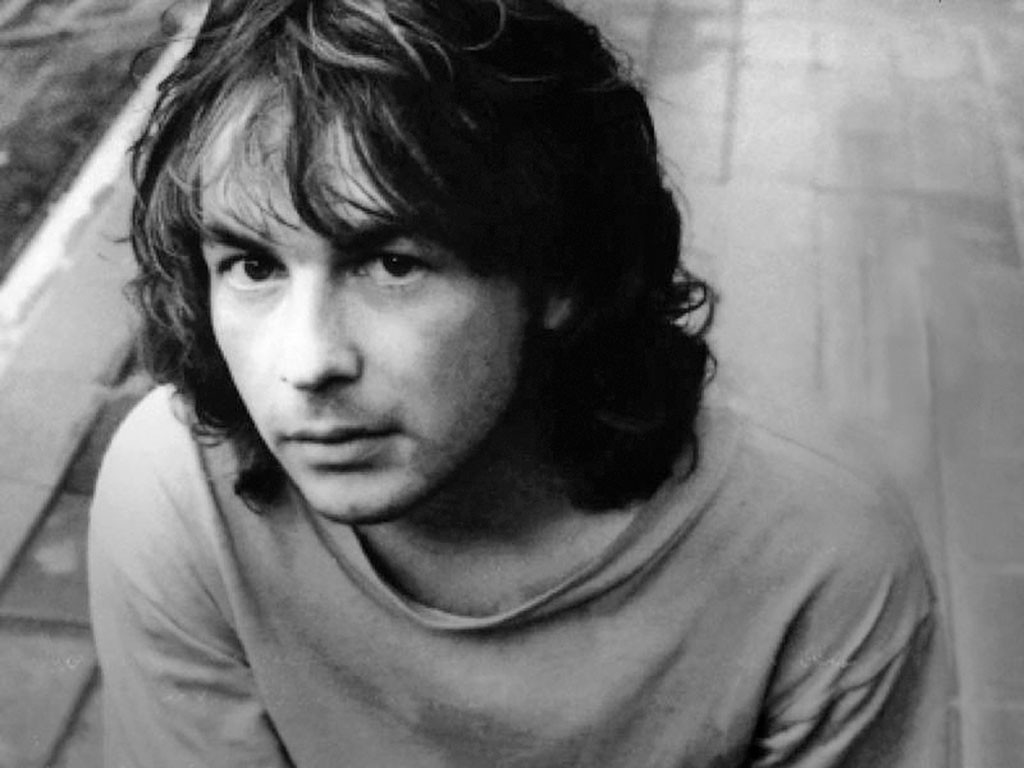

Подробно хотелось бы остановиться на стихотворении другого поэта — «Петербургской свадьбе» Александра Башлачева. Часто бывает, что человек ощущает Родиной в первую очередь свой город или край, а уже потом всю страну. «Петербургская свадьба» примечательна тем, что соединяет в себе две такие «Родины». Башлачеву удалось через историю города показать историю страны в XX веке и сделать все это личным переживанием. Уже в первых строчках видна эта временная панорамность:

«Звенели бубенцы, и кони в жарком мыле

Тачанку понесли навстречу целине…»

Таким образом Башлачев рисует промежуток от революции до 1950 — 60-х годов, в дальнейшем раскрывая его и выходя за его пределы ближе к финалу стихотворения. Кроме того, исторический Петербург сливается здесь с символическим и литературным. Архитектурные памятники и особенности ландшафта то и дело вплетаются в текст в виде метафор. Это особенно заметно в четверостишии:

«Ты сводишь мост зубов под рыхлой штукатуркой,

Но купол лба трещит от гробовой тоски.

Гроза, салют и мы! — и мы летим над Петербургом,

В решетку страшных снов врезая шпиль строки».

Что же касается литературных отсылок, само стихотворение строится внутри традиции мифического, как бы дьявольского Петербурга, знакомого нам по рассказам Гоголя и поэме Пушкина «Медный всадник». При этом именно «Медный всадник» имеет здесь ключевое значение. Бешеный ритм «Петербургской свадьбы» подобен наводнению. Раскрывается в стихотворении и тема противостояния государственной машины и маленького человека, который в башлачевском тексте, кроме своего собственного, приобретает и другое, общероссийское значение. Башлачев очевидно опирается на пушкинскую поэму. Кроме того, в тексте есть и прямые отсылки, самой очевидной из которых является обращение к «бедному другу» (образ бедного Евгения) в последнем четверостишии.

Символическую роль обретает красный, кровавый цвет (как метафора крови и перенесенных страданий), который проходит через все стихотворение. Читаются и религиозные образы:

«Подставь дождю щеку в следах былых пощечин.

Хранила б нас беда, как мы ее храним.

Но память рвется в бой и крутится, как счетчик,

Снижаясь над тобой и превращаясь в нимб.

Вот так скрутило нас и крепко завязало

Красивый алый бант окровленным бинтом.

А свадьба в воронках летела на вокзалы.

И дрогнули пути. И разошлись крестом.»

Ярче же всего звучат исторические метафоры, вспыхивающие по всему стихотворению, точно и болезненно отображающие произошедшее с Петербургом и через него со всей Россией в XX веке.

«Усатое «ура» чужой, недоброй воли

Вертело бот Петра, как белку в колесе.

Искали ветер Невского да в Елисейском поле

И привыкали звать Фонтанкой — Енисей…»

«Летим сквозь времена, которые согнули

Страну в бараний рог и пили из него.

Все пили за него — и мы с тобой хлебнули

За совесть и за страх. За всех за тех, кого

Слизнула языком шершавая блокада.

За тех, кто не успел проститься, уходя.

Мой друг, спусти штаны и голым Летним садом

Прими свою вину под розгами дождя.

В одном из последних четверостиший через слова: «Мой друг “Отечество» твердит, как «Отче наш”, но

В этой статье я хотел показать всего лишь два варианта раскрытия весьма широкой темы патриотизма. Я не стремился проанализировать каждый текст подробно, но, скорее, хотел именно рассмотреть патриотизм как глубокое чувствование родной страны во всем многообразии ее культурных, духовных, исторических и природных особенностей. Такое понимание патриотизма не допускает довлеющей догматики. Наоборот, оно способствует уникальному восприятию и осмыслению своей страны каждой личностью. И столь разные по форме и содержанию, но родственные по силе переживания стихи, как мне кажется, подтверждают это.

(данная статья была написана для журнала «Литература», но опубликована не была в связи с сокращением финансирования и закрытием журнала)