Крейг Оуэнс. Аллегорический импульс: к теории постмодерна. Часть 2

Spectate публикует вторую часть перевода эссе американского критика, главного редактора журнала «Искусство в Америке» Крэйга Оуэнса «Аллегорический импульс: К теории постмодернизма», опубликованного в журнале October весной 1980 года. Перевод осуществлен с любезного разрешения представителей МАММ (оригинальный текст). Над второй частью перевода работал Илья Дейкун.

Первая часть на Syg.ma по ссылке.

III.

Мы пишем для того, чтобы забыть заранее данное нам знание полной неясности слов и вещей или, что, может быть, еще хуже, потому что мы не знаем, следует или не следует понимать вещи.

Поль де Ман, «Аллегории чтения»[1]

Так начинается одна аллегория, короткая притча о чтении из введения к «Американцам в движении» Лори Андерсон:

«Конечно, художественное творение есть изготовленная вещь, но оно говорит еще нечто иное по сравнению с тем, что есть сама по себе вещь, — allo agoreuei. Художественное творение все открыто возвещает об ином, оно есть откровение иного: творение есть аллегория. С вещью, сделанной и изготовленной, в художественном творении совмещено и сведено воедино еще нечто иное. А сводить воедино — по‐гречески sumballein. Творение есть символ[2]».

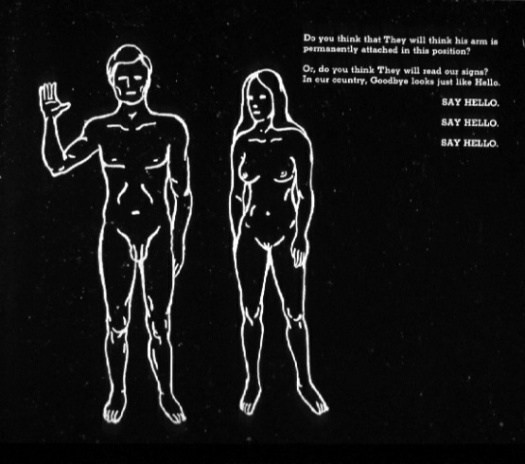

Образами вождения (андерсоновская метафора сознания: «Я управляю телом так же, как люди обычно управляют автомобилем») и темноты этот отрывок напоминает нам о первых строках «Божественной комедии» (“Nel mezzo del cammin di nostra vita/ mi ritrovai per una selva oscura / che la diritta via era smarrita.… Io non so ben ridir com’ io v’entrai,/ tant’era pieno di sonno a quel punto/che la verace via abbondonai“[3]), или, скорее, о том состоянии растерянности, которое рождает так много аллегорий. Вскоре героиня найдет своего Вергилия в обличии автомеханика, который откроет ей, что ее сконфуженность — следствие неспособности «читать знаки»; проблема эта, однако, связана не с тем, что субъект игнорировал или неправильно толковал адресованные знаки, а с фундаментальной нечитаемостью самих знаков. Говоря о проекции изображения, украшающего космический корабль Аполлон 10, — обнаженные женщина и мужчина, правая рука которого согнута в локте, а ладонь раскрыта — ее Вергилий в рабочем комбинезоне поинтересуется: «Наша страна отправляет в космос изображения языка жестов. На этом изображении они говорят на нашем языке жестов. Как считаешь, они не подумают, что его рука всегда закреплена в таком положении? Или же они смогут прочесть наши знаки? У нас в стране прощание очень похоже на приветствие».

Существует два варианта: либо инопланетный адресат послания предположит, что это просто изображение, фигуральное подобие человеческой внешности, в случае чего заключит, что обитатели Земли мужского пола постоянно ходят с поднятой правой рукой. Или он каким‐то образом почувствует, что этот жест обращен к нему, и попытается прочесть его — в этом случае он окажется загнанным в тупик, ведь один и тот же жест может означать как «Привет!», так и «Пока!», и любое толкование будет колебаться между двумя крайностями. Тот же жест может означать «Стой!» или принесение присяги , но если Андерсон не говорит об этом, то только потому, что ее текст не о многозначности, т.е. множественных смыслах, порождаемых одним символом; скорее о двух четко определенных, но взаимоисключающих прочтениях в слепой конфронтации такой, что сделать выбор становится невозможно. Как известно, в аллегории «одна и та же вещь может представлять добродетель и порок»[4], и это проблематизирует процесс чтения, обреченный быть вечно подвешенным в собственной неопределенности.

Роберт Смитсон писал: «В вавилонских коридорах языка художник, должно быть, специально стремится потеряться»[5]. Андерсон — именно такая художница. Её перфомансы рассказывают о сбившихся с пути в лабиринте символов. Наряду с текстами и речами в своих работах она использует фотографии, рисунки, фильмы и музыку, но все они завязаны на теме чтения, которая распространяется далеко за пределы печатного текста. Андерсон видит мир как огромную сеть знаков, которая по природе своей требует беспрерывного чтения и толкования. Сознание, будучи в мире, фактически отождествляется с чтением — отождествление, однако, не лишено проблем, потому что читаемость знаков всегда неопределенна. И именно проблеме нечитаемости посвящены работы Андерсон.

«Американцы в движении» постоянно возвращается к проблеме фундаментальной многозначности знаков и к препятствиям, которые они воздвигают на пути к пониманию. Фотография женщины, пожимающей плечами, с ладонями вверх, наводит на вопрос: «Кажется ли этой женщине , что сейчас дождь? Думаете ли вы, что ей всё равно?» Ранняя версия работы также включала следующий рассказ про хироманта (Читателя и Советника) из Альбукерке:

«Самым странным в этом чтении было то, что всё, что она мне рассказывала, было полнейшей ерундой. Она брала меня за руку и говорила: «Линии говорят, что ты в семье единственный ребёнок…» (У меня семь братьев и сестёр), «Вижу, ты любишь летать …» (Смертельно боюсь самолётов), и дальше в том же духе. Но при этом она была так уверена в своих словах, что я начала думать, что все эти годы ходила с поддельными документами, на руках. В доме стоял сильный шум, люди постоянно выходили и заходили обратно, разговаривая на каком‐то языке, полном щелчков, напоминавшем арабский. По всему ковру были разбросаны книги и журналы на арабском. Вдруг я осознала, что это могли быть трудности перевода: может, она читала справа налево, а не слева направо. Задумавшись о зеркалах, я протянула другую руку. Её она не взяла, но вместо этого протянула свою ладонь. Одну‐две минуты мы сидели неподвижно, и я думала, что это какой‐то таинственный совместный ритуал призыва духов, пока не поняла, в чём дело. Она не убирала свою руку, потому что ждала… ждала, когда ей заплатят».

В этом абзаце Андерсон метафорически сравнивает коммуникацию с экономическим обменом — обмен смыслами уравновешивается обменом валютой — и предполагает, что обратное прочтение «текста» может привести к смыслу прямо противоположному исходному. Это наталкивает на мысль о её палиндромах, которые почти никогда не читаются с обеих сторон одинаково: в её «Песня для хуаниты» первый слог “Juan‐” обращается в “no,” образуя ритмическое колебание “no‐one‐no‐one”[6]; получается, что в морфемах обнаруживаются семена внутренних противоречий. Палиндромы, каламбуры и «трудности перевода» повторяются в произведениях Андерсон, что позволяет отождествить их с тем, что Поль де Ман в «Аллегориях чтения» называет «аллегориями нечитаемости». Де Ман определяет аллегорию как структурное взаимодействие двух различных уровней (или узусов) языка — риторического, т.е. буквального, и метафорического, т.е. образного, один из которых отрицает именно то, что утверждает второй. В большинстве аллегорий буквальное значение «деконструирует» метафорическое; обращаясь к средневековым традициям экзегетики, де Ман называет такие прочтения тропологическими. Но так как буквальный язык риторичен, является продуктом метафорических инверсий и замен, такие прочтения с необходимостью предполагаются в том, что они стремятся выявить. Результатом становится аллегория:

«Парадигма всех текстов состоит из тропов (или системы тропов) и деконструкции. Но поскольку эту модель невозможно завершить окончательным прочтением, она, в свою очередь, порождает дополнительный, троп, повествующий о невозможности прочитать первичное повествование. В отличие от первичных деконструктивных повествований, в центре которых — тропы, и в первую очередь метафора, мы можем назвать такие повествования во второй (или в третьей) степени аллегориями. Аллегорические повествования рассказывают историю о неудачном чтении, тогда как такие тропологические повествования рассказывают историю о неудачном наименовании. Различие заключается только в степени, и аллегория не стирает троп. Аллегории — всегда аллегории метафоры, и как таковые они всегда представляют собой аллегории невозможности прочтения (и в этом предложении форму родительного падежа тоже следует «читать» как метафору)[7]».

В качестве иллюстраций к своему тезису об аллегорической нечитаемости де Ман приводит примеры из литературы и философии (хоть аллегория и размывает границу между ними), начиная с Рильке и Пруста, заканчивая Руссо и Ницше. Во вступительном слове к поэме Йетса «Среди школьников» де Ман показывает, как внимание к несоответствию буквального и образного языков рушит нашу уверенность в понимании канонических текстов. Йейтс завершает поэму знаменитым вопросом: «Как можно танцора по танцу узнать?», и эта строка часто приводится как доказательство неотделимости знака от значения, характеризующего символистское произведение искусства. В то же время это «значение» зависит от прочтения строки как риторического вопроса, в качестве риторического заявления об их неразрывности. Если прочесть его буквально, как этого хотел де Ман, то мы получим аллегорию; расстояние, что отделяет означающее от означаемого, знак от значения:

«Детальное прочтение, считающее само собой разумеющимся, что последнюю строку следует читать как риторический вопрос, обнаруживает, что тематическая и риторическая грамматики стихотворения возвращают нас к последовательному чтению, начинающемуся с первой строки, простирающемуся до последней и способному принять в расчет все детали текста. Однако равным образом можно прочитать последнюю строку буквально, а не фигурально, полагая, что это — настойчивый вопрос, которым ранее задавались и мы, рассматривая современную критику: не о том, что знак и референт столь совершенно прилажены друг к другу, что порой стирается всякое различие между ними, но, напротив, о том, что коль скоро два по сути своей различных элемента, знак и значение, столь замысловато сплетены в воображаемом «присутствии», к которому обращается стихотворение, то как можно нам производить различения, избавляющие нас от ошибки отождествления неотождествимого? Неуклюжесть пересказа показывает, что вовсе не необходимо, чтобы буквальное прочтение было проще фигурального <…>; здесь фигуральное прочтение, принимающее предположение, что вопрос — риторический, быть может, наивно, тогда как буквальное прочтение приводит к значительному усложнению темы и высказывания. Ведь оказывается, что вся установленная первым прочтением схема может быть разрушена или деконструирована в контексте второго прочтения, в котором последняя строка читается буквально, и значение ее в том, что поскольку танцор и танец не одно и то же, может быть, полезно, а то и отчаянно необходимо — ибо в вопросе слышится настоятельность требования «Пожалуйста, скажите мне, как я могу узнать танцора по танцу»,— сказать, что они разделены. Но это приведет к замене перечитывания всех символических деталей нетрадиционным истолкованием. <…> Этого намека достаточно, чтобы предположить, что к одной строке, грамматическая структура которой лишена двусмысленностей, но риторический модус которой изменяет настрой (mood), а вместе с ним и модус (mode) всего стихотворения на прямо противоположный, должны быть применены два вполне последовательных, но и вполне несопоставимых прочтения. Не можем же мы утверждать, <…> что стихотворение имеет два сосуществующих значения. Два прочтения должны сойтись друг с другом в открытом противостоянии, ибо одно прочтение — это как раз и есть разоблаченная другим прочтением ошибка, которую нужно исправить. Не можем мы и каким‐либо образом прийти к обоснованному решению, какому из двух прочтений следует отдать предпочтение: ни одному из них не дано существовать в отсутствие другого. Не бывает танца без танцора, не бывает знака без референта. С другой стороны, авторитет значения, порожденного грамматической структурой, подорван двуличностью фигуры, призывающей к различению, которое она сама и прячет[8]».

Я привожу этот внушительный абзац целиком потому, что он не только наглядно показывает структуру искусства Лори Андерсон, что позволяет нам определить его как аллегорическое, но и демонстрирует нам, что модернистские работы вроде поэм Йетса содержат в себе начало собственной аллегоризации. Непозволительно и дальше принижать аллегорию, считая её простым приложением к произведению искусства, когда она оказывается структурным потенциалом, присущим любому произведению. В модернизме аллегория так и остается потенциальной и актуализируется действием чтения, что подводит нас к мысли, что такое свойство постмодернизма, как аллегорический импульс, является прямым следствием его озабоченности процессом чтения. В таком случае не удивительно, что на подступах к постмодерну мы сталкиваемся с Робертом Раушенбергом, чьи работы трансформируют наше восприятие, переводя его из визуальной области в текстуальную, и называются «Обелиск», «Ребус», «Аллегория».

Первым, кто осознал это смещение в работах Раушенберга, был Лео Штейнберг, который назвал его переходом от природы к культуре[9]. Но, с точки зрения Штейнберга, противостояние природы и культуры устойчиво, это предположение, художники‐постмодернисты — не говоря об их постструктуралистских визави, — полны решимости опровергнуть. Искусство постмодерна считает природу уже окультуренной, «природное» понимается только через его культурную репрезентацию. И хоть это действительно предполагает переход от природы к культуре, единственное, что на самом деле здесь демонстрируется, невозможность принятия их противопоставления. Этой темы касался недавний аллегорический проект Шерри Левин, где она отобрала, смонтировала и поместила в рамки снимки природных объектов Андреаса Фейнингера. Когда ей понадобились изображения природы, Левин не принялась сама их делать, а присвоила себе чужие, тем самым пытаясь разобраться, насколько глубоко «природа» сейчас вписана в общую систему культурных ценностей, которые приписывают ей определенную культурой позицию. Таким образом Левин переосмысляет разработанные Дюшаном принципы редимейда, используя их в качестве инструмента деконструкции.

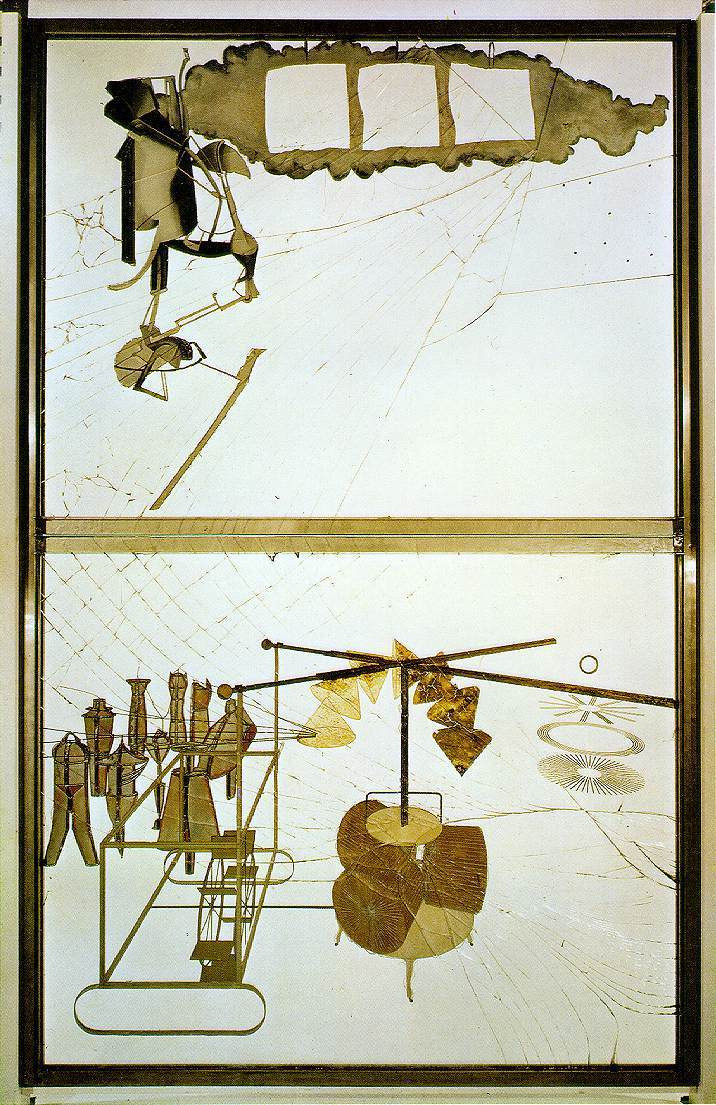

Упоминая Дюшана, мы считаем, что постмодернистский «сдвиг» следует понимать не как уход от природы к культуре, а как ораторский переход, от истории к дискурсу. Эмиль Бенвенист использует эти термины, когда обозначает различие между безличным повествованием от третьего лица и прямым обращением, которое он также связывает с личными местоимениями «я» и «вы»[10]. В своих «Заметках об индексе» Розалинда Краусс показывает, что это смещение местоименных акцентов является неотделимой частью творчества Дюшана, свидетельствуя, что он «по‐иному издевается над языком — по крайней мере в смысле способности языка к означению»[11]. Каждая из работ Дюшана обращается к зрителю: это явно прочитывается в “Anemic Cinema”, “Tu m’ ” и “To be Looked At (from the Other Side of the Glass) with One Eye, Close to, for Almost an Hour”, косвенно в редимейдах «Фонтан» и «Требушет»[12]. В «Путях современной скульптуры» Розалинда Краусс описывает интеррогативную структуру редимейдов: «Редимейды становятся … частью дюшановского проекта по инициации определенного жеста — жеста, который мог бы поднять вопрос о том, что является природой произведения в термине «произведение искусства». Совершенно точно можно выявить один ответ, подсказанный редимейдами, а именно, что произведение искусства не может быть физическим объектом, скорее вопросом, и что создание искусства может, поэтому, быть переопределено как совершенно легитимная форма спекулятивного акта постановки вопроса». Надо понимать, что аллегории часто имеют дидактический характер, адресованы читателю в попытке манипулировать им или изменить его поведение. К изучению того, что Дюшан называл «моментом аллегории» «Большого Стекла», — детально разработанной психомахии — следует подходить, принимая во внимание это смещение.

Переход от повествования к дискурсу, от третьего лица ко второму также объясняет центральную позицию фигуры читателя или зрителя, отводимую постмодернистским искусством; примечательно то, как часто Штейнберг обращается к произведенной Раушенбергом переориентации конвенционального поля картины с привычной горизонтальной на «планшетную» как к форме «зрительской модификации». Краусс заметила, что искусство Раушенберга следует дискурсивной модели, побуждая чтение часть за частью, образ за образом, являющееся по природе темпоральным[13]. Прочесть работу Раушенберга всё ещё невозможно, если под прочтением понимать извлечение понятной монологической мысли. Все попытки расшифровать его работы свидетельствуют только о собственной несостоятельности — фрагментарность, раздробленность, побуждающая к чтению, также является и помехой, непроницаемым барьером на его пути. Раушенберг не позволяет относиться к чтению как к беспроблемному процессу, как до сих пор настойчиво утверждается под сомнительным знаменем «иконографии» в культурно‐критическом и историко‐культурном дискурсах, из‐за чего они впадают в ступор при столкновении с работами Раушенберга и постмодернизмом, подменяя его чем‐то поразительно напоминающим «стереографическое» видение текста Роланом Бартом:

«Текст сложен из множества разных видов письма, происходящих из различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора, однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель — это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение — это не личный адрес; читатель — это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст[14]».

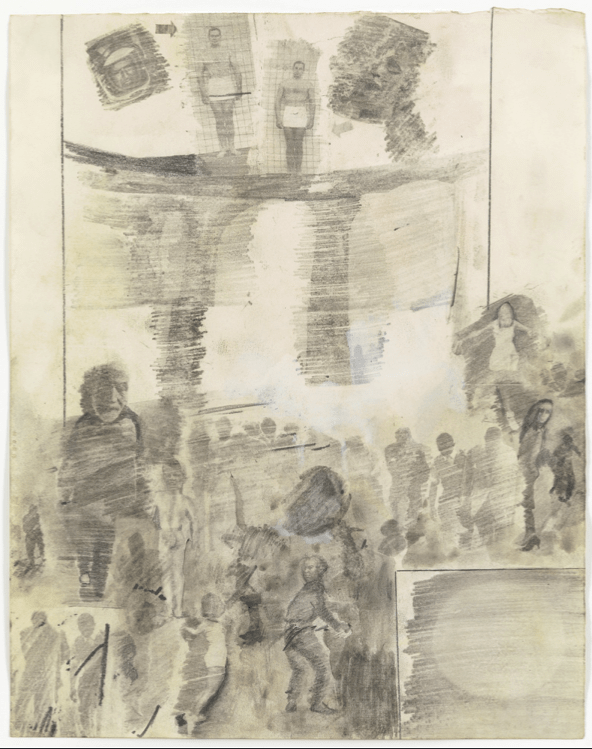

«Аллегория» Раушенберга, одна из «комбинированных картин», созданных в 1959–60 годах, ровно через год после того, как художник начала работу над проектом по иллюстрированию «Божественной комедии», в котором был «открыт» перенос, характерный для его последующих работ. На планшетной поверхности случайный набор разнородных предметов: лишенный каркаса красный зонт, разложенный веером; ржавый металл, искореженный в каскад металлических драпировок, закрепленных на зеркалах; печатная красная надпись, по‐видимому, с какого‐то плаката, разорванного в клочья и разбросанного повсюду; образцы тканей; клочки одежды. Сложно, если вообще возможно, найти что‐то общее в этом инвентаре, то, что связывало эти вещи и оправдывало их соположение. Единственная метафора, напрашивающаяся сама, — это свалка, и ее трудно назвать оригинальной: с присущей ему меткостью выражений Штейнберг описал типичную поверхность Раушенберга как «свалку, резервуар, распределительный центр». Краусс также рассуждает об искусстве Раушенберга в терминах пространства. Говоря о «постоянной плотности» разрозненных изображений в «Малом Ребусе», она «поражена тем, что поверхность этой картины стала местом, в котором такое уравнивание может происходить»[15]. И Штейнберг и Краусс описывают картину так, чтобы уподобить её человеческому пониманию; работы Раушенберга становятся аллегориями сознательного или, быть может, бессознательного.

Но это ли делает «Аллегорию» аллегорией? Как бы там ни было, создавая работы, воспринимаемые, как пространства, Раушенберг заявляет, что фрагменты, установленные в них, находятся за гранью спасения и восстановления —всё приходит к окончательному покою. Получается, что «Аллегория» — это ещё и символ всеобщей смертности, неизбежного разложения и распада, которым подчинено все. Но можем ли мы быть уверены, что это аллегорическое изображение? Может быть, это изображение аллегории, дурной славы, свалившейся на нее? Все три прочтения верны лишь отчасти, но если совместить их, работа становится рассказом о собственной фундаментальной нечитаемости, собственной аллегорией.

IV.

В эссе «На руинах музея» Даглас Кримп предлагает другую локацию, подсказанную искусством Раушенберга: музей как свалка культуры[16]. Если мы принимаем на мгновение — и я верю, что мы должны — это определение работ Раушенберга как «музейных картин», в том смысле, в каком его применяет Мишель Фуко к Мане — живопись как «как указание на существование музеев и тот способ бытия и родства, который свойствен полотнам в подобном пространстве»[17], — тогда из этого следует, что они приобретут полновесное значение только рассмотренные in situ[18]. Искусство Раушенберга остается in potentia[19] до тех пор, пока оно в музее, где оно открывает ослепительный mise en abyme[20], напоминающий пассаж о Дрезденской галерее в «Идеях» Гуссерля:

«Произносят какое‐то имя, и оно напоминает нам о Дрезденской галерее и нашем последнем посещении ее, — мы бродим по залам и останавливаемся перед картиной Тенирса, изображающей картинную галерею. Если бы — прибавим к этому — картины, изображенные на картине, в свою очередь изображали картины, да еще так, чтобы можно было прочитать подписи под ними, то без труда можно измерить, какой же строй вложенностей и какие опосредованности действительно можно создавать, что касается схватываемых предметностей[21]».

Нечитаемость Раушенберга работает на отрицание возможности именно таких «соединяющих связей», какие предлагает Гуссерль, зависящих от читаемости «подписей». Нет выхода из ситуации, ни ясного пути назад к «реальности», на описание которого ситуация претендует, как в своей борхесовской критике этой галереи определяет Жак Деррида: «Галерея — это лабиринт, который содержит в себе свои собственные выходы»[22]. Покупка холстов Раушенберга музеями современного искусства — их окончательный и ироничный триумф. Музеи становятся той перспективой в сериях выставленных работ, которая допускает аллегоризацию серий. Но подобный триумф, в конечном счете, — намек, функционирующий как деконструкция дискурса музея, его притязаний на понятность и однородность — доказательств его якобы познаваемости — они должны также провозгласить себя частью свалки, которую они описывают. Так они повторяют ту «ошибку», которую отрицают, и это как раз то, что позволяет нам определить их как аллегорические.

То, что я вменяю Раушенбергу, в данном случае, есть форма сайт‐специфичности: музейная картина для музея. Это одновременно и экономический, и стратегический жест, потому что, если в своих работах Раушенберг реализует деконструкцию музея, тогда его собственный деконструктивистский дискурс — как и у Даниеля Бюрена — осуществим только в музее. Поэтому работы должны заранее принять положения и условия, которые они делают видимыми. Подобное ограничение создает любой деконструктивистский дискурс, как об этом часто напоминают сами деконструктивисты: Деррида говорил о методологической необходимости сохранения концепта, чья истинность подвергнута сомнению, в качестве инструмента (примечателен его пример этнографического дискурса Клода Леви‐Стросса, который должен использовать оппозицию природы/культуры, даже когда отрицает ее[23]). Здесь существует опасность, заключенная в деконструкции: неспособная избежать ошибки, которую она выявляет, она будет продолжать выполнять то, что отрицает как невозможное, и утверждать то, что оставляет для отрицания. Деконструктивистские дискурсы оставляют «грань заблуждения и остаток логического напряжения», что часто оценивается критиками деконструктивизма как провал. Но этот самый провал есть то, что поднимает дискурс, пользуясь терминологией Поля де Мана, с тропового на аллегорический уровень:

«Деконструктивные прочтения могут отмечать достигнутые при помощи подстановки необоснованные отождествления, но они бессильны предотвратить их вторжение даже в их собственные рассуждения и вычеркнуть, так сказать, уже осуществленные ошибочные обмены. Их действие просто повторяет риторическое искажение, которое, в первую очередь, и вызывает заблуждение. Они сохраняют грань заблуждения, остаток логического напряжения, предотвращающего прекращение деконструктивного дискурса и ответственного за его повествовательный и аллегорический модус[24]».

Читая второе «Рассуждение» Руссо как нарратив о собственной деконструкции, де Ман заключает:

«Поскольку “Общественный договор» нигде не отказывается защищать необходимость политического законодательства и разрабатывать принципы, обосновывающие такое законодательство, он прибегает к услугам принципов власти, которые сам и подрывает. Мы знаем, что такая структура отличает то, что мы называем аллегориями невозможности прочесть. Такая аллегория метафигуральна: это аллегория фигуры (например, метафоры), которая вновь возвращается к деконструированной ею фигуре. «Общественный договор” соответствует этому описанию настолько, насколько его структура и в самом деле оказывается апорией: он настаивает на осуществлении того, что, как он сам показал, невозможно совершить. Поэтому его можно назвать аллегорией[25]».

Тогда «фигура», деконструированная в работах Раушенберга, предлагает замену «кучи бессмысленных и не имеющих ценности фрагментов объектов (содержащихся в музее)… метонимически на оригинальные объекты, или метафорически на их репрезентации»[26]. Показывая невозможность этой замены, Раушенберг вменяет такую же невозможность своим собственным работам, открывая их критике: они только увековечивают смещение, которое выставляют напоказ. Постмодернистское искусство обычно подвергается критике именно поэтому; например, о сделанных Троем Браунтухом репродукциях рисунков Гитлера было сказано, что из‐за того, что в них нет подписи или таблички, которая могла бы нас проинформировать относительно их происхождения, работа остается немой, бессмысленной. Именно эту непрозрачность хотел показать Браунтух, и это то, что позволяет нам определить его работы как аллегории. Сможем ли мы добыть необходимый ключ для того, чтобы раскрыть их секрет, или нет, остается делом чистого случая, это наделяет работу Браунтуха ее неопровержимым пафосом, который также является источником ее силы.

Работы Роберта Лонго, эстетизирующие насилие в современном обществе, с необходимостью участвуют в отрицаемом ими действии. В недавней серии полученных с кинематографической пленки алюминиевых рельефов, озаглавленных как Boys Slow Dance, Лонго показывает три изображения мужчин, заключенных в… смертельной схватке? любовных объятиях? Подобно притчам Андерсон, картины Лонго противостоят собственной двусмысленности; они могут служить эмблемой вражды противоположных значений, которая характеризует аллегорию неудобочитаемости. Подвешенная в статике борьба насмерть преображается в то, что «обладает всей элегантностью танца»[27]. Эта двойственность разрешает насилию превратиться в зрелищную эстетику: на фотографиях, в фильме или в телевизоре.

Манипуляции Лонго с кинопленкой свидетельствует о том, что, несмотря на давление современной теории, аллегория никогда полностью не исчезала из нашей культуры. Наоборот, обновился ее (древний) союз с популярными формами искусства, где ее используют в прежних масштабах. Сквозь всю свою историю аллегория была повсеместно популярна, внушая, что ее функция настолько же социальна, насколько эстетична; это приписывалось ее частому применению для дидактических или поучительных целей. Структурный (аллегорический) анализ мифов Леви‐Стросса открывает, что функция мифа — разрешать конфликты, которые раздирают примитивные сообщества, поддерживая их в паралогической неопределенности[28], также аллегория может быть тем способом, который обещает разрешение противоречий, раздирающих современное общество, например, личный интерес против общего благоденствия. Обещание, которое должно быть бесконечно отсрочено. Разрыв модернистских искусств с аллегорией, возможно, был одним из факторов ускоряющегося сокращения их аудитории.

Вестерн, гангстерская сага, научная фантастика — аллегории двадцатого века. Но это также жанры, наиболее ассоциирующиеся с кино как главным носителем современной аллегории, которому приписывается сегодня нерушимый статус не только самой популярной формы искусства, но и способа репрезентации. Фильм сочиняет нарративы из последовательности реальных изображений, что делает его чрезвычайно подверженным важному для аллегории пиктограмматизму (как нами установлено в первой части этого эссе, «В аллегории образ — это иероглиф; аллегория — это ребус, письмо, составленное из реальных образов»). Фильм не единственный медиум, который так действует, как установил Барт:

«Существуют и другие искусства, которые сочетают фотограмму (или, во всяком случае, рисунок) с историей, повествованием: это фотороман и комикс. Я убежден, что эти «искусства», рожденные на дне большой культуры, обладают собственным теоретическим статусом и вводят в обиход новый знак (родственный открытому смыслу); подобный факт уже признан по отношению к комиксам, но что касается некоторых фотороманов, то от соприкосновения с ними я испытываю легкую травму потенции значения; их глупость меня трогает (таким, впрочем, могло бы быть одно из определений открытого смысла); в этих дурацких, вульгарных, смешных формах — продуктах субкультуры потребления[29]».

Борхес осудил аллегорию как «глупую и фривольную»; для Барта самая ее глупость — в указании на возможность «истины». Он описывает новый объект эстетического исследования: «В них скрыто особое искусство (“текст»), искусство пиктограммы («повествовательные» картинки, открытые смыслы, помещенные в дискурсивное пространство); это искусство взметнуло бы флаг самой разношерстной исторической и культурной продукции: этнографических пиктограмм, витражей, «Легенды святой Урсулы” Карпаччо, картинок Эпиналя, фотороманов, комиксов»[30].

Эти заметки к пиктограмме появляются в сноске к его эссе «Третий смысл», где он пытается локализировать и определить «кинематографическое», обнаруженное не в смене кадров, но в film still[31]. Несмотря на эссенциалистские тона этой работы и независимо от того, согласны мы или нет с бартовской характеристикой фильма как в сущности статичного или с его интерпретацией работ Эйзенштейна, это эссе остается необычайно важным. Чтобы описать кадр, Барт вырабатывает трехсложную схему интерпретации, крайне напоминающую трех‐ или четырехчастную схему средневековой экзегетики — параллель, о которой Барт точно осведомлен. Эта схема определяется описанием кадра в терминах, традиционно ассоциируемых с аллегорией: фрагмента, цитаты и порождаемого ею смысла, избыточного, «пародийного и рассеянного». Своевольный монтаж, кадр подвешивает не только действие, но также историю, диегезис; порожден синтагматической дизъюнкцией изображений, это провоцирует вертикальное или парадигматическое чтение. «Так появляется образец контр‐нарратива, поскольку он останавливает его на месте, заменяя основы синтагматической дизъюнкции на одну из диегетических комбинаций. Таким образом, аллегория привносит вертикальное или парадигматическое прочтение аналогий вместо горизонтальной или синтагматической последовательности событий»[32].

В аллегорической схеме Барта первый уровень смысла — информативный, референтный, чтобы привести к более явной аналогии с экзегетикой, буквальный. Это уровень истории: обстановки, костюма, персонажей и их отношений. Он без всякого противоречия включает реальность, на которую указывает: знак прозрачен по отношению к референту. Второй уровень — символический, Барт называет его очевидным, относя его к теологии, в которой, «le sens obvie — это тот смысл, который совершенно естественно открывается духу[33]. Примечательно, что Барт описывает этот уровень в терминах, позволяющих идентифицировать его как риторический: «Искусство Эйзенштейна не полисемично: режиссер выбирает определенный смысл, навязывает его, уничтожает иные (даже если он от этого не исчезает, но тускнеет). Эйзенштейновский смысл испепеляет многозначность. Каким образом? Благодаря прибавлению определенной эстетической ценности, благодаря пафосу. Декоративизм Эйзенштейна имеет экономическую функцию — он несет правду»[34]. Риторика, которая всегда выразительна, одновременно декоративна и целенаправленна, система тропов часто использовалась в ораторском искусстве для манипуляции слушателями, побуждения их к действию. Каждый из эйзенштейновских кадров, проанализированных Бартом, функционируют одновременно на двух риторических уровнях: тайно сжимаемый кулак, например, — метафорическая синекдоха пролетариата, — имеет целью вдохновить на решимость к революции.

В противоположность буквальному и риторическому значениям, третий, или «приглушенный» смысл сложно сформулировать; бартовское определение уклончиво и туманно:

«Открытый смысл — это означающее без означаемого. Вот почему так трудно определить его. Мое чтение останавливается между изображением и описанием, между определением и приближением. Открытый смысл не может быть описан, потому что в противоположность естественному смыслу он ничего не копирует: как описать то, что ничего не представляет?[35]»

Третий смысл, как говорит нам Барт, имеет «нечто общее» с маскировкой; он уподобляет его отдельным элементам макияжа или костюма (которые полностью принадлежат буквальному уровню), которые, посредством излишества, провозглашают собственную искусственность. Если Барт отказывается приписывать подобным деталям референт, он наделяет их функцией: они работают на демонстрацию изображения как фикции. Бартовское упорство, даже неспособность, обозначить неясность значения, не должно быть сочтено за уклонение или хитрость, это теоретическая необходимость. Подобно тому, как де Ман оговаривает:

«Выдумку делает выдумкой вовсе не полярность факта и представления. Выдумка не имеет ничего общего с представлением, но является отсутствием всякой связи произнесения и референта, вне зависимости от того, какая это связь — причинная, кодированная или контролируемая другим постижимым и систематизируемым отношением. В выдумке, воспринятой таким образом, «тесная связь» метафоры метонимизирована до катахрезы, и выдумка становится разрывом референциальной иллюзии повествования[36]».

Открытый смысл отличается не только по виду (раз он ни к чему не отсылает, ничего не отражая и ничего не символизируя) от буквального и символического; он также по‐другому расположен: «Уберите его — коммуникация и означающие останутся, будут циркулировать, двигаться»[37]. Отсутствие открытого смысла, на самом деле, есть предпосылка коммуникации и обозначения, но его присутствие проблематизирует эти действия. Поскольку открытый смысл безобъектен и автономен, он зависит от буквального и риторического смыслов, которые он отменяет. Это непрошенное дополнение выставляет буквальный смысл в качестве фикции, включая его в сеть замещений и перестановок, в полной мере характеризуемых как символические.

Актор[38] проявлен как (метафорическая) замена знака[39], его поверхностные гримасы, эмблема горя, а не прямое выражение. Следовательно, каждое изображение, которое участвует в том, что фотокритики называют режиссерским в противоположность документальному способу съемки, доступно интервенции открытого смысла. И символическое измерение изображения, которое зависит от однозначности буквального, оказывается лишенным формы; воздвигнутое на ненадежном основании замен и перестановок, оно становится метафигуральным, формой формы. «Необходимая связь», которая характеризует это измерение как метафорическое, контингентна и «метонимизирована», как определяет де Ман. Проекция метафоры как метонимии является одной из основных стратегий аллегории, и посредством этого символическое предстает тем, чем оно является на самом деле — риторической манипуляцией метафорами, которая пытается программировать ответ.

…Присутствие третьего смысла, добавочного, открытого — хотя бы в нескольких кадрах, как несмываемый росчерк, печать, утверждающая все творение и любое творение,— наново и глубоко моделирует теоретический статус рассказа; история (дискурс) не является уже только полновластной системой (тысячелетней нарративной системой), но становится также — вопреки этому — обычной поверхностью, полем постоянств и пермутаций, становится той поверхностью и той сценой, чьи ложные границы умножают «пермутационную» игру знака, она есть тот обширный план, который, как это ни странно, принуждает нас к чтению вертикальному (слово принадлежит Эйзенштейну), она есть тот безрассудный порядок, который позволяет развивать определенную чистую серию, алеаторическую комбинацию (случай является лишь жалким, дешевым знаком), а также достичь некой структурализации, выводящейся изнутри[40].

Барт провозглашает, что третий смысл проявляется в изображении «чистым изображением», поэтому он идентифицирует его как «свободную игру» означающего, он открыт обвинениям в том, что он просто повторяет, согласно семиологическому жаргону, эстетическое удовольствие в кантовском смысле, удовольствие в форме репрезентации вне какого‐либо объекта репрезентации. И с того момента как концепт «означающего без означаемого» допускает, что реферативная функция языка может быть подвешена или помещена в скобки, Барт на самом деле повторяет постулат, который лежит в основе формалистской эстетики. Открытый смысл действительно сводится к эстетическому, и меня интересует, что побудило Барта заполнить место, оставшееся вакантным за аллегорией в этой древней интерпретационной схеме.

Интерес Барта к теоретической ценности кинематографической кадра параллелен с интересом нескольких художников, которые производят работы из кадров: Лонго и Джеймс Биррелл стараются выделить в изображении чистое изобразительное; или работы, сознательно напоминающие кадры — диснеевский разбор сюрреализма от Сьюзан Питт; «кадры из безымянного фильма» Синди Шерман. Эти снимки расширяют поле мимесиса не только в качестве эстетической деятельности, но и в том, как они работают по отношению к идентичности. Все работы Шерман являются автопортретами, но в них художница неизменно появляется замаскированной: сперва она переодевается, чтобы напомнить знакомые стереотипы о женщинах — карьеристка, инженю, секс‐кукла — и затем фотографирует себя в позах и декорациях, отсылающих к кино‐культуре 1950–60-х. Ее «персонажи» часто бросают нам тревожный взгляд на неопределенную угрозу, намекая этим на присутствие нарратива даже во время его приостановки. Этот эффект «кадра» предостерегает нас от принятия шермановских женщин за человеческий субъект, пойманный в сети романтического нарратива или интриги (трактовка, которая отвечала бы у Барта первому, или буквальному уровню, который определяет роль изображения в истории). Вместо этого необходимо типологическое прочтение: шермановские женщины — не женщины, а изображения женщин, зримые модели феминности, проектируемые медиа, чтобы вдохновить на подражание, идентификацию; они, другими словами, тропы, фигуры (в работах, где образы материнства заимствуются из популярных журналов, Шерри Левин задействует ту же риторическую функцию изображений: это изображение, вдохновляет на подражание, мимесис, не наоборот).

И все‐таки удивительная точность, с которой Шерман предъявляет эти тропы, само совершенство ее подражаний, оставляет поле непонимания, в котором изображения, освобожденные от ограничений буквального и символического смысла, могут завершить эту «работу». Такая работа есть, конечно, деконструкция предполагаемой невинности изображения женщин, проектируемых медиа, и Шерман достигает ее, реконструируя эти изображения столь добросовестно, и идентифицируя себя с ними так совершенно, что художник и роль кажутся единым целым, таким образом, что кажется невозможным отличить танцора от танца. Однако сама экстренная необходимость создания такого разделения, является проблемой.

В работах Шерман маскировка функционирует как пародия; она выставляет самоидентификацию с изображением как лишение, таким образом, что оно появляется как продолжение фундаментального догмата Жака Лакана, что самость есть «воображаемый конструкт», и «что создание это начисто лишено какой бы то ни было достоверности. Ибо в работе, проделанной им по его воссозданию для другого, он открывает изначальное отчуждение, заставлявшее конструировать это свое существо в виде другого, и тем самым всегда обрекавшее его на похищение этим другим»[41] (знаменательно, что в «Четырех основных понятиях психоанализа» Лакан описывает мимикрию, мимесис, как механизм, благодаря которому субъект трансформируется в изображение). Через проекцию масс‐медиа как кривого зеркала, которое поддерживает подобные отчуждающие идентификации, Шерман определяет «истину» этически и политически.

Но здесь также есть невероятная степень соучастия, вписанного в шермановские работы, соучастия, которое приписывается их аллегорической стороне. Если мимикрия отвергнута в этих изображениях, она тем не менее проявляется в миметических стратегиях, посредством которых осуществлено упомянутое отвержение. Мы, таким образом, еще раз встречаем неизбежное соучастие в той деятельности, которая отвергается именно для того, чтобы ее отвергнуть. Каждая из работ, разобранных в этом эссе, отмечена подобным соучастием, что является следствием его фундаментального деконструктивистского импульса. Этот деконструктивистский импульс характерен для всего постмодернисткого искусства в целом и должен быть отделен от модернистской тенденции к самокритике. Модернистская теория предполагает, что мимесис, соответствие изображения референту, может быть подвешен или помещен в скобки, что объект искусства сам по себе может быть заменен (метафорически) своим референтом. Эта риторическая стратегия самореференции, на которой базируется модернизм, со времен Канта служит источником эстетического удовольствия. По той причине, что здесь мы выходим за рамки данного исследования, этот миф представляется слишком громоздким, чтобы его поддерживать. Постмодернизм не помещает в скобки, не подвешивает референт, но вместо этого проблематизирует референциальность. Когда постмодернистская работа говорит о себе, это больше не провозглашение ее автономии, самодостаточности, трансцендентности, но, скорее рассказ о собственной контингентности, недостаточности и отсутствии трансцендентности. Она рассказывает о желании, которое обречено быть бессрочно фрустрировано, о стремлении, которое постоянно откладывается, ее деконструктивный импульс направлен не только против мифов современности, которые составляют ее предмет, но и против символического и тоталитаризующего импульса модернистского искусства. Или как писал Барт:

«То, что нуждается в раскрытии, уже не миф (докса сейчас работает над этим), сам знак должен быть потрясен; проблема не в том, чтобы открыть (латентное) значение высказывания, черты нарратива, но взломать самую репрезентацию значения, не изменить или очистить символы, но поставить под сомнение само символическое[42]».

Примечания

1 Ман П. д. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Пер. с англ. С.А. Никитина. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999 / C 243

2 «Американцы в движении», перформанс Лори Андерсон, был показан на The Kitchen Center for Video, Music, and Danse в Апреле 1979 года. Несколько текстов из него были опубликованы в журнале October, 8 (Весна 1979), 45–57. Все цитаты были приведены из этого источника / Цит. пер.

3 Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу, / Утратив правый путь во тьме долины… Скажу про всё, что видел в этой чаще. / Не помню сам, как я вошел туда (Данте А. Божественная комедия. пер. с итал. М. Лозинский. М.: Наука, 1967 / C 9

4 Giehlow K. Die Hieroglyphenkunde, процитировано у Вальтера Беньямина в «Происхождении немецкой барочной драмы. — М.: «Аграф», 2002. — 288 с. / С. 181

5 Smithson R. A Museum of Language in the Vicinity of Art. The Writings of Robert Smithson, ed. Nancy Holt, New York, New York University Press, 1979, p. 67. Я рассуждаю о ключевом значении этого пассажа для смитсоновского проекта в моей статье “Earthwords”, October, 10 (Fall 1979), 121–30 / Цит. пер.

6 Anderson L. Song for Juanita. Airwaves (record album), New York, One Ten Records, 1977. Liner notes by the artist. / Цит. пер.

7 Ман П. д. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Пер. с англ. С.А. Никитина. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999 / С 243

8 Там же. С 20–21

9 Steinberg L.Other Criteria. Other Criteria, New York, Oxford University Press, 1972, pp. 84f. / Цит. пер.

10 Benveniste E. Les relations de temps dans le verbe francais. Problemes de linguistique generale, I, pp. 237–50. Примечательно, как применено различение Бенвениста к теории кинематографа в книге Metz C. Histoire/Discours (Note sur deux voyerismes). Le signifiant imaginaire, Paris, Union Generale d’Editions (Collection 10:18), 1977, pp. 113–20. / Цит. пер.

11 Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. — М.: Художественный журнал, 2003 / С 206

12 Рассматривая подход Краусс в Passages…, of the emblem in abstract expressionism: «Все эти качества: фронтальность, централизация и натуральный размер и форма — характеризуют законченную работу большинства абстрактных экспрессионистов; даже тех, кто, подобно Поллоку и Ньюману, в конце концов, отбрасывают некоторые из этих эмблематических черт ради работы с более важными аспектами знака или эмблемы. И это тоже способ адресации. Поскольку мы можем думать о традиционной картине или о фотографии как о чем‐то, создающем отношение между автором и объектом, который существует независимо от зрителя, не адресуясь ни к кому по отдельности, постольку мы должны думать о знаке или эмблеме как о чем‐то, существующем специально по отношению к получателю. Они принимают форму инструкции, адресованной к кому‐то, инструкции, существующей, так сказать, в пространстве конфронтации между знаком или эмблемой и тем, кто смотрит на них» (цит. пер.) Так же, как прочтение «Среди школьников» де Мана, пассаж Краусс предполагает, что абстрактно‐экспрессионистская картина может, в самом деле, содержать в себе семя собственной аллегоризации. Levine S. Photograph by Andreas Feininger / Цит. пер.

13 Krauss R. Rauschenberg, p. 41, italics added. / Цит. пер.

14 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Пер. с франц. С.Н. Зенкина — М.: Прогресс, 1994 / С 390

15 Krauss R. Rauschenberg, p. 41, italics added. / Цит. пер.

16 Это эссе опубликовано в 13 номере [журнала October] лето 1980 / цит. пер.

17 Фуко М. Фантастическая библиотека. Об «Искушении святого Антония» Гюстава Флобера. http://artguide.com/posts/1585

18 Лат. — на месте

19 Лат. — в потенции, здесь ближе значение непроявленным как потенциальным.

20 Фр. — рекурсивная художественная техника, известная также, как сон во сне, рассказ в рассказе, спектакль в спектакле, или картина в картине

21 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая / Пер. с нем. А.В. Михайлова; Вступ. ст. В.А. Куренного. — М.: Академический Проект, 2009.

22 Деррида Ж. Голос и феномен. Пер. с франц. С.Г. Кашина, Н.В. Суслов. — СПб: Алетейя, 1999. С 136

23 Derrida J. Structure, Sign, and Play…, Writing and Difference. — Chicago, University of Chicago Press, 1978, pp. 282ff.

24. Ман П. д. Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Пер. с англ. С.А. Никитина. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999. С 287

25 Там же. С 327

26 Donato E. The Museum’s Furnace: Notes toward a Contextual Reading of Bouvard and Pecuchet. — Textual Strategies, ed. Josue V. Harari, Ithaca, Cornell University Press, 19 / Цит. пер.

27 Crimp D. Pictures. — New York, Artists Space, 1977 p. 26 / Цит. пер.

28 Levi‐Strauss C. The Structural Study of Myth / Structural Anthropology, trans. Claire Jacobson and B.G. Schoepf. — New York, Basic Books, 1963, p. 229. Леви‐Стросс, однако, находит эту подвешенность в противоречии совершенно логичной: «Цель мифа — дать логическую модель для разрешения некоего противоречия (что невозможно, если противоречие реально)» — С 241. Но Розалинда Краусс правильно описала его как «паралогическое» (Grids. October, 9 [Summer 1979], p. 55) / Цит. пер. Об аллегорическом характере структуралистского анализа, см. Fineman J. The Structure of Allegorical Desire. — October, 12, Spring, 1980, pp. 47–66

29 Барт Р. Третий смысл. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С 102

30 Там же. С 102

31 далее «кадр», — прим. ред.

32 См. Часть 1

33 Там же. С 63

34 Там же. C 68

35 Там же. С 86

36 Ман П. д. Аллегории чтения: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. С 347

37 Барт Р. Третий смысл. С 78–84

38 или «Актер», учитывая игру слов оригинала — прим. ред.

39 или «персонажа», учитывая игру слов оригинала — прим. ред.

40 Там же. С 90

41 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Пер. с фр. А.К. Черноглазова. — М.: Гнозис, 1995. С 20

42 Barthes R. Change the Object Itself. — Image Music Text, p. 167 / Цит. пер.