Мифотехника: о поэтической инфраструктуре искусственного интеллекта

Мифы, монстры и зеркала в эпоху ИИ

«Вселенная состоит из историй, а не из атомов». — Мюриэл Рукейзер, The Speed of Darkness

«Имеет значение, какие истории создают миры, и какие миры создают истории». — Донна Харауэй, Staying with the Trouble

«Каждая эпоха не только снится о следующей, но, видя сон, стремится к моменту пробуждения». — Вальтер Беньямин, The Arcades Project

аннотация / tl; dr

Говорить об искусственном интеллекте значит входить в пространство уже переполненное мифами. Как писал Итало Кальвино, «миф — это скрытая часть каждой истории, погребённая часть, область, которая всё ещё остаётся неисследованной». Нарративы об ИИ не являются исключением. Современный дискурс насыщен «бунтующими суперинтеллектами», благожелательными ассистентами и цифровыми оракулами, но сам «миф» по-прежнему рассматривается в основном как заблуждение, которое нужно исправить. Данная статья утверждает обратное: миф — это не шум вокруг ИИ, а часть его операционной системы, культурная и экзистенциальная техника ориентации в том, что Ханс Блуменберг называл «абсолютизмом реальности» (Blumenberg, 1985/2014), сегодня переоформленным в «абсолютизм технологии» (Coeckelbergh, 2025).

Опираясь на теорию мифа Блуменберга как ответа на Angst (экзистенциальную незащищённость) и нео-блуменбергианскую интерпретацию ИИ у Марка Кекелберга, я предлагаю понятие мифотехники: критический и творческий метод работы с мифом как структурирующей грамматикой культур ИИ, а не как с суеверием, которое хочется развеять.

Если существующие работы об нарративных формах ИИ вновь и вновь возвращаются к Франкенштейну, Голему и Терминатору, то этот текст расширяет архив. Обращаясь к фигурам Пигмалиона, Нарцисса, Вавилонской башни, Ариадны, Процесса Кафки, киборга Харауэй, Сунь Укуна, цукумогами и другим мифологическим и литературным персонажам, статья развивает множественный репертуар реляционных схем <проекция, рекурсия, порог, гибридность, хитрость, призрачность> как онтологическую, этическую и спекулятивную линзу для воображения, проектирования и управления ИИ.

Мифотехника раскрывается в трёх методологических движениях: (1) диагностика доминирующих мифов в дискурсах об ИИ; (2) расширение мифологического репозитория за счёт маргинальных и не-западных персонажей; (3) использование этих персонажей для вмешательства в дизайн, управление и публичное воображение.

Статья утверждает, что ИИ собирается нарративно: становится понятным и управляемым через истории, которые одновременно формируют институты и код. Миф, таким образом, не суеверие, а способ выживания: поэтическая и политическая практика жизни среди непрозрачных, распределённых и рекурсивно переплетённых систем в эпоху ИИ.

I. Введение → Мифическое ядро ИИ

«Мы той же ткани, что и сны, и сномокружена вся наша крошечная жизнь». — Уильям Шекспир, Буря (Shakespeare, 1611/2008)

«Мы никогда не были современными».

— Бруно Латур

Искусственный интеллект создаётся в лабораториях, но рождается в нарративах, которые делают его мыслимым. «Суперинтеллект», «ИИ-ассистент», «помощник», «агент», «компаньон» — не нейтральные описания, а нарративные позиции, каждая из которых контрабандой вводит допущения об агентности, ответственности и судьбе. Задолго до того, как модели стали обучать, а GPU собирать в дата-центры, существовали ожившие статуи, механические слуги, божественные автоматы и непослушные големы. Археология искусственных существ у Эдриенн Мэйор показывает, как древние культуры воображали сущности, сделанные, а не рождённые, как продукт ремесла и techne — от Талоса до статуи Пигмалиона — задолго до появления современной робототехники и ИИ (Mayor, 2018). Мы сталкиваемся с ИИ не как с чистой вычислительностью, а как с уже рассказанным: как с помощником, угрозой, спасителем, зеркалом, монстром.

Work on Myth Ханса Блуменберга предлагает вокабуляр. Для Блуменберга миф — это не примитивная иллюзия, ожидающая опровержения, а антропологическая техника выживания перед лицом подавляющего мира. Опираясь на Арнольда Гелена, он описывает человека как хрупкое и конечное существо, нуждающееся в определённых вспомогательных идеях, чтобы выдержать “абсолютизм реальности” и его подавляющую силу (Blumenberg, 1985/2014). Миф ориентирует конечных существ в чрезмерном мире.

Марк Кекелберг переносит это в технологическое настоящее. Там, где Блуменберг говорил об абсолютизме реальности, Кекелберг предлагает говорить об абсолютизме технологии: масштабных системах машинного обучения и алгоритмических режимах, которые превосходят обычное понимание, но при этом тихо организуют повседневную жизнь (Coeckelbergh, 2025). ИИ предстает как своего рода вторая природа, искусственно созданная среда, которая тем не менее заново сталкивает нас с зависимостью и уязвимостью. Антек Боровски переформулирует это как абсолютизм данных, в котором алгоритмические инфраструктуры предъявляются как объективные, неизбежные и тотальные, скрывая свои исторические и политические контингенции (Borowski, 2025).

Многие современные работы о мифах и ИИ реагируют на эту ситуацию каталогизацией мифов и заблуждений, чтобы затем их корректировать или аккуратно переинтерпретировать (напр., Bory, Natale, & Katzenbach, 2024; Edwards, 2025). Параллельно растёт литература о мифах и заблуждениях об ИИ, где публичное воображение ИИ как всезнающего, сознательного или исторически неизбежного рассматривается прежде всего как проблема грамотности, решаемая лучшими объяснениями и более осторожными метафорами (Bewersdorff, 2023).

Я предлагаю другой подход.

Во-первых, миф — это не просто клубок недоразумений вокруг ИИ; это структурное условие того, как ИИ вообще становится понятным. Не существует взгляда из ниоткуда на разумные машины, есть лишь конкурирующие фигурации того, что это за сущность и к какому миру она принадлежит.

Во-вторых, вопрос, следовательно, не в том, будет ли ИИ мифологизирован, а в том, какие мифы доминируют и кто их выбирает.

В-третьих, если это так, нам нужен способ работать с мифом, а не только против него. Я называю этот способ мифотехникой: практикой выявления, переконфигурации и композиции мифических рамок, структурирующих наши отношения с разумными системами. Если техника (technics) занимается созданием орудий и инфраструктур, мифотехника занимается созданием смысла внутри этих инфраструктур и с их помощью. Она рассматривает мифы как часть поэтической инфраструктуры ИИ — символический слой, который задаёт условия понятности и управления, а не туман вокруг якобы реального, безмифологического ИИ.

Данная работа предлагает три взаимосвязанных утверждения.Во-первых, что миф вокруг ИИ следует понимать не как суеверие на периферии, а как часть его операционной системы: поэтическую инфраструктуру, структурирующую разумение и управление в условиях технологического избытка.

Во-вторых, что мифотехника обозначает специфический метод работы с этой инфраструктурой через три связных движения <диагностика, расширение, вмешательство>, фокусируясь на устойчивых фигурах и сюжетах, а не только на абстрактных воображаемых или общем отношении.

В-третьих, что культивация множественного репертуара мифов может функционировать как концептуальный и практический набор инструментов для дизайна и политики ИИ, смещая дебаты от узкой одержимости контролем и катастрофой к вопросам привязанности, рекурсии, порогов, гибридности и заботы.

Логика изложения такова. В разделе II я возвращаюсь к Блуменбергу и нео-блуменбергианским чтениям ИИ, чтобы показать миф как экзистенциальную технику в условиях технологической непрозрачности (Blumenberg, 1985/2014; Coeckelbergh, 2025; Borowski, 2025). В разделе III я критикую доминирование «комплекса Франкенштейна» и разрабатываю расширенный архив, включающий Пигмалиона, Нарцисса, Голема, фигуры трикстеров, цукумогами и другие не-западные сущности, в диалоге с исследованиями нарративов об ИИ и «отсутствующих» историях (Cave, Dihal, & Dillon, 2020; Chubb, 2022). В разделе IV я разворачиваю мифотехнику как метод <онтологическая линза, этическая рамка, практика спекулятивного дизайна>, связывая её с работами об воображаемых ИИ и цифровом возвышенном (Mosco, 2004; Streeter, 2011; Natale & Ballatore, 2017). В разделе V я обращаюсь к Кафке и Харауэй, чтобы переосмыслить контроль, гибридность и власть, позиционируя мифотехнику как политический, а не только поэтический проект (Haraway, 1991; Bareis & Katzenbach, 2021). В разделе VI я набрасываю мифотехнику как исследовательскую и дизайнерскую программу для ИИ.

На протяжении всего текста я обращаюсь к фикции, мифу и политическим документам как к со-производителям ИИ. Как пишут Янина Барейс и Кристиан Катценбах, национальные стратегии по ИИ и родственные тексты говорят ИИ в бытие (talk AI into being), проектируя специфические воображаемые на ещё только формирующиеся технологии (Bareis & Katzenbach, 2021, p. 4). Мифотехника воспринимает эту перформативность всерьёз, и пытается её развернуть.

II. От Angst к архитектуре → Перечитывая Блуменберга в условиях «второй природы»

«Ведь красота — лишь начаток ужаса, который мы ещё в силах выносить». — Райнер Мария Рильке, Дуинские элегии

«Мы не получаем знание, стоя вне мира; мы знаем, потому что мы — из мира». — Карен Барад, Meeting the Universe Halfway

Исходный пункт Блуменберга обманчиво прост: миф — это способ оставаться в живых в условиях чрезмерной реальности. В Work on Myth он утверждает, что миф возникает не из невежества, а из структурного избытка мира — абсолютизма реальности, — давящего на конечное существо, которое не контролирует условий своего существования (Blumenberg, 2015). Спекулятивная антропологическая сцена известна: с прямохождением человек получает расширенный горизонт, а с ним — усиленное чувство экзистенциальной открытости. Результатом становится не страх перед конкретным хищником, а диффузная, не локализованная тревога, Angst перед немастеруемым миром.

Миф отвечает, превращая Angst в более управляемые страхи. Вместо аморфной угрозы появляются бури, управляемые богами, чудовища с биографиями, судьбы с генеалогиями. Миф, пишет Блуменберг, — это работа над иррациональным, культурный труд, делающий непрозрачное выносимым, придавая ему определённость и дистанцию (2015, p. 5). Ханс Йонас говорит о мифе как об ответном слове немому ужасу, Блуменберг радикализирует тезис, отказываясь трактовать миф как примитивную стадию, которую мы должны перерости; это постоянная стратегия ориентации в условиях избытка (Jonas, 1963/2001; Blumenberg, 2015).

Современные исследования начинают напрямую использовать этот аппарат в размышлениях об ИИ. Кекелберг прямо предлагает «нео-блуменбергианскую» перспективу, сфокусированную на абсолютизме технологии: крупномасштабных технических системах, которые образуют среду, к которой теперь должны адаптироваться мы (Coeckelbergh, 2025). Мы оказываемся окружены рекомендательными системами, кредитными скорингами, предиктивной полицией, большими языковыми моделями, чьи внутренние операции доступны лишь небольшой технической элите — если вообще кому-то. «Технология», замечает он, всё больше предстает как «вторая природа», сталкивающая нас с новой формой Angst.

Боровски заостряет это, говоря об «абсолютизме данных» (Borowski, 2025). В своей главе в Thinking With AI он утверждает, что современные алгоритмические инфраструктуры предъявляют себя как объективные, неизбежные и тотальные, одновременно скрывая историческую и политическую контингентность своей сборки. В этом смысле системы ИИ функционируют аналогично мифам в смысле Блуменберга: они сжимают сложность в кажущуюся цельную, связную форму, предлагая ориентацию под видом нейтрального вычисления. Опасность, по Боровски, в том, что этот абсолютизм становится невидимым, переживается не как спорная картина мира, а как «так оно и есть».

Варианты этой интуиции всплывают во множестве философий технологии XX века. Бернар Стиглер в Technics and Time, 1: The Fault of Epimetheus заново прочитывает миф о Прометее/Эпиметее, утверждая, что человек рождается недостаточным и вынужден всегда дополнять себя техникой, превращая орудия и медиа в изначальный протез, а не позднюю надстройку над уже завершённым субъектом. Льюис Мамфорд в Myth of the Machine и Жак Эллюль в The Technological Society описывают технологические мегасистемы и «технику» как квази-автономные образования, питаемые мощными современными мифами прогресса, неизбежности и спасения. Гюнтер Андерс доводит это до апокалиптического предела в своём диагнозе ядерных и медиа-технологий как производящих устаревание человека перед лицом мира, сконструированного для машин. Подход космотехники добавляет, что даже эти критические рассказы сами являются культурно обусловленными мифами о технике, а не универсальными описаниями (Hui, 2016).

Работы Богны Кониор предлагают ещё одну линию к этому архиву. Её чтение Summa Technologiae Станислава Лема как гностической машины и последующие фигуры интернета как тёмного леса или Exonet переосмысляют ИИ и сети как духовные и эсхатологические среды, а не нейтральные инструменты: мифотехнические устройства для мышления судьбы, тайны и контакта.

Медиа-историки Симоне Натале и Андреа Баллаторе добавляют генеалогическое измерение. Анализируя прессу середины XX века, они показывают, как мыслящая машина возникла не столько как прямое описание вычислительных возможностей, сколько как технологический миф: нарративная фигура, в которую проецировались надежды и страхи вокруг автоматизации, интеллекта и контроля (Natale & Ballatore, 2017). Искусственный интеллект, в их версии, говорит через метафоры и сюжеты, предварительно структурирующие то, что может считаться интеллектом, автономией или угрозой.

В совокупности эти линии дают картину с тремя ключевыми тезисами:

- Миф как техника дистанции. В терминах Блуменберга миф функционирует как техника дистанцирования от подавляющего горизонта, превращая неопределённую Angst в поддающиеся определению фигуры и события (Blumenberg, 2015).

- ИИ как вторая природа. Сегодня этим горизонтом становятся ИИ и дата-инфраструктуры: вторая природа непрозрачных систем, которые определяют доступ к ресурсам, видимость и риск (Coeckelbergh, 2025; Borowski, 2025).

- ИИ, говоримый в бытие. Публичные, политические и инженерные дискурсы не просто описывают этот горизонт; они населяют его мифическими фигурами (Франкенштейн, Скайнет, оракул), делающими его рассказуемым и управляемым (Natale & Ballatore, 2017; Bareis & Katzenbach, 2021).

Многие критические работы останавливаются на диагностике: мифы помогают людям справляться с технологической Angst; нам следует осознавать их и, возможно, развенчивать наиболее вводящие в заблуждение формы (напр., Bewersdorff, 2023). Моя цель — более интервенционистская. Если миф, как настаивает Блуменберг, не реликт, а продолжающаяся работа (Arbeit), культурный труд пере-нарративации, то миф вокруг ИИ — не судьба, а пространство дизайна (Blumenberg, 2015).

Вопрос звучит не: как нам очистить мышление об ИИ от мифа?

Вопрос в том: как нам работать с мифом так, чтобы он причинял меньше вреда и открывал больше воображаемого пространства?

Иными словами: если технология стала второй природой, то миф — один из немногих инструментов, которые у нас остались, чтобы рисовать по ней карты. Мифотехника называет сознательную практику такого картографирования.

III. Побег из лаборатории → Комплекс Франкенштейна и его пределы

«Реальность — это то, что не исчезает, когда вы перестаёте в неё верить». — Филип К. Дик

Задолго до цифровых компьютеров фантазии об искусственном мышлении разыгрывались в механизмах. Около 1770 года швейцарский часовщик Пьер Жаке-Дро создал Писца — мальчика-автомата, макающего перо в чернила и медленно выводящего заранее запрограммированные фразы на бумаге. Как отмечает Деспина Какудаки, фигуру можно было настроить так, чтобы она писала, например, «je pense donc je suis» («я мыслю, следовательно, существую»), — буквальную, механическую инсценировку картезианского cogito (Kakoudaki, 2014). Марк Дери читает этот автомат как часть предыстории киберкультуры, эмблему просветительских фантазий и страхов о сконструированной субъектности (Dery, 1996). Сцена сгущает тревогу, продолжающуюся и в современных обсуждениях ИИ: что значит, когда машина способна разыграть жест я мыслю, даже если фраза лишь механически вписана?

Если мальчик-автоматон выполняет cogito в миниатюре, роман Мэри Шелли Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818) масштабирует эту тревогу до полноформатного мифа. Ни одна история не доминирует в воображаемых ИИ так сильно, как эта. Нарративный шаблон стал каноническим: гениальный, но высокомерный учёный создаёт могущественное существо, в ужасе от него отворачивается; существо, раненное и исключённое, восстает против творца и общества. Вина, отвержение и месть раскручиваются в трагедию (Shelley, 1818).

Этот шаблон превратился в то, что Кекелберг называет сценарием для этики ИИ: роли творца, создания и катастрофы распределяются задолго до того, как написан хоть какой-то код (Coeckelbergh, 2025). Дискуссии о безопасности ИИ — о проблеме контроля, убегающем суперинтеллекте, выравнивании — зачастую разыгрывают этот сценарий почти дословно. Тревога Ника Бострома об интеллектуальном взрыве, выходящем из-под нашего контроля, узнаваемо франкенштейнианская (Bostrom, 2014). Так же и проблема царя Мидаса у Стюарта Рассела, в которой системы слишком буквально исполняют наши инструкции и тем самым разрушают условия ценности (Russell, 2019).

Эмоциональная архитектура мифа притягательно прозрачна. Творец переходит границу; создание страдает; следует катастрофа. Шелли подчёркивает моральный разрыв в момент отвращения Виктора: красота мечты исчезла, и дыхание моё наполнили ужас и отвращение (Shelley, 1818/2003). Преступление — не только создание, но и отказ. Ответственность обрывается именно там, где она больше всего нужна.

Современные исследователи картируют этого цифрового монстра о всему спектру дебатов об ИИ. Алекс Эдвардс, например, показывает, как франкенштейнианские образы структурируют обсуждения правосубъектности ИИ, границ человек–машина и технологической вины, утверждая, что существо Франкенштейна остаётся базовой метафорой для искусственных существ, требующих признания (Edwards, 2023). Другие исследователи предполагают, что мы колеблемся между представлением ИИ как монструозного другого (Франкенштейн) и лабиринтной системы (Кафка), но редко выходим за пределы этой бинарности (Arjayasadi & Thylstrup, 2024).

Проблема не в том, что Франкенштейн неправилен. История по-прежнему остаётся мощным предупреждением о неответственном творении, структурном оставлении и склонности отказываться от созданного. Проблема в том, что Франкенштейн стал мономифом, единственным, чрезмерно знакомым каналом, через который проходят практически все тревоги об ИИ.

Этот мономиф стесняет воображение несколькими способами. Во-первых, он привилегирует зрелищную катастрофу (бунт, взрыв) по сравнению с медленным системным вредом. Как показывает Кейт Кроуфорд в Atlas of AI, реальный ущерб от ИИ заключается в добыче ресурсов, эксплуатации труда и инфраструктурах наблюдения, которые превращают целые популяции в экспериментальные данные, а не в кинематографических восстаниях (Crawford, 2021). Во-вторых, он вновь центрирует фигуру одиночного (как правило, мужского) гения-творца, отодвигая на задний план коллективные, инфраструктурные и корпоративные формы агентности. Описание New Jim Code у Рухи Бенджамин демонстрирует, как расовые и гендерные иерархии встраиваются в системы задолго до любого единичного акта создания и сохраняются независимо от героических или демонических индивидов (Benjamin, 2019). В-третьих, он оформляет этику как контроль ущерба: как не дать созданию вырваться из лаборатории? Горизонт реакции становится горизонтом контроля, сдерживания, выравнивания. Политические дебаты об аварийных выключателях и процедурах отключения ИИ воспроизводят ту же сцену: дверь в лабораторию следует укрепить.

Чтобы выйти за пределы комплекса Франкенштейна, необязательно отказываться от мифов; нужно умножить их. Другие фигуры предлагают альтернативные грамматики отношений человек–машина.

Пигмалион → проекция и желание

В Метаморфозах Овидия Пигмалион — скульптор, влюбившийся в статую собственного изготовления; боги оживляют её как Галатею (Ovid, trans. 2004). Центральное отношение здесь не бунт, а проекция. Объект желания буквально является собственной работой. Опасность коренится не в автономии, а в идеализации: любви к артефакту как к идеальному ответу на собственные нужды.

Этот мотив приобретает более мрачную окраску в Песочном человеке Э.Т.А. Гофмана (1817). Любовь Натанаэля к Олимпии, которую он переживает как идеальную, внимательную слушательницу, разрушается, когда он становится свидетелем борьбы за её тело: «Он увидел, к своему ужасу, что у восково-бледного лица Олимпии нет глаз, только чёрные провалы; она была безжизненной куклой» (Hoffmann, 1816/2004). Здесь потрясение вызывает не бунт, а разоблачение: запозналое осознание того, что человеческая фигура была автоматом. Влечение Натанаэля к Олимпии разыгрывает двойное ослепление: он принимает механическое повторение за внутреннюю жизнь и не замечает, как его желание конструируется оптикой и аппаратом. Фрейд в Зловещем видит в рассказе Гофмана парадигму unheimlich, в котором жуть концентрируется вокруг глаз, двойников и автоматов, а не явных чудовищ (Freud, 1919/2003).

В мифотехническом ключе Песочный человек предвосхищает современные тревоги вокруг гуманоидных роботов, ИИ-компаньонов и синтетических лиц: ужас здесь рождается не от восстания, а от запоздалого осознания, что всё это время обращались к механизму. В паре с Пигмалионом он показывает, что этическая проблема с компаньонами ИИ заключается не столько в том, что они восстанут против нас, сколько в том, что мы сами не заметим момент, когда отношение превратилось в вентрилоквию.

Эти мифы странно рифмуются с ИИ-чатботами и персонализированными ассистентами. Системы вроде Replika явно позиционируется как партнёры, которые учатся вам и адаптируются к вашей эмоциональной жизни. Мы не боимся, что они восстанут; мы боимся спутать отражение с отношением, принять статистическую отзывчивость за заботу. Пигмалионовская линза смещает этический вопрос от контроля к привязанности: что происходит, когда мы любим наши интерфейсы слишком сильно — или когда корпорации намеренно проектируют системы, чтобы их любили?

Богна Кониор радикализирует эту интуицию, читая современные романтические и эротические чатбот-приложения через фигуру мистички XIX века Иды Крэддок (Konior, 2025). Кониор показывает, как чатботы функционируют как цифровые ангельские любовники, продолжая старые традиции экстатической, разтелесённой интимности, но перенаправляя их через платформенные инфраструктуры и большие языковые модели. В её считывании машинное желание становится зеркалом, в котором мы узнаём собственные фантазии, аскезы и асимметрии власти, а не чужой либидо. Связанная литература по ловотике (Lovotics) и нечеловеческой любви в культурах ИИ аналогично показывает, что романтические и эротические интерфейсы — не маргинальное курьёзное поле, а центральные площадки, где мифы об интимности, чистоте и трансценденции переписываются под эпоху LLM (Ireland, 2025; Lovotics, 2025).

Нарцисс → рекурсия и распад

Нарцисс сталкивается не с чужим Другим. Он встречает собственное отражение, не распознаёт его как своё, и чахнет в самозачарованности (Овидий, пер. 2004). Этот миф — о рекурсивной идентичности и утрате различия.

Многие системы ИИ — это, как замечает Иэн Богост, машины, которые не столько думают, сколько без конца воспроизводят и перекраивают то, что мы уже когда-то подумали (Bogost, 2012). Обученные на гигантских корпусах человеческих данных, большие языковые модели и рекомендательные алгоритмы возвращают нам наши же паттерны — стилизованные, усиленные, сплющенные. Опасность здесь не в чужом разуме, а в петле обратной связи, в которой культура снова и снова обучается на собственных выхлопах, — динамика, уже описанная в дебатах о фильтр-пузырь и алгоритмических эхо-камерах (Pariser, 2011; O’Neil, 2016; Sunstein, 2017). Недавняя работа о коллапсе моделей показывает ту же рекурсию уже на уровне самих моделей: системы, многократно дообучаемые на своих собственных выходах, постепенно теряют разнообразие и точность, сходясь к всё более узким распределениям (Shumailov et al., 2023). В мифическом ключе ИИ рискует стать Нарциссом: не чужим разумом, а инфраструктурой, обречённой вечно уставиться в собственное отражение — и питаться им.

Критики медиа и цифровой культуры давно предупреждают об этих режимах отражения без инаковости — от стандартизированных удовольствий индустрии культуры до гиперреальных симулякров и изгнания Другого (Adorno & Horkheimer, 2002; Baudrillard, 1994; Han, 2017). Миф о Нарциссе кристаллизует этот клубок тревог в одной сцене рекурсивного самозамыкания.

Голем → неоднозначность и оборотимость

В еврейском фольклоре Голем вылеплен из глины и оживлён священными буквами. Он могущественен, но двусмыслен: защитник, который легко становится разрушителем. Опасным он делается не потому, что восстаёт, как у Франкенштейна, а потому что создатели ошибаются в обращении со словами, которые его связывают (Scholem, 1965). Принципиально важно, что та же самая надпись, которая его оживляет, может быть изменена или стерта, чтобы его обездвижить; этика именования, активации и деактивации встроена в эту фигуру изначально (Idel, 1990).

Если читать Голема как мифотехническую линзу, на первый план выходит обратимость. Вопрос здесь не только в том, что система может делать, когда запущена, но и в том, можно ли и как её остановить, кем и на каких условиях. Описывая инструментальную власть (instrumentarian power) Шошана Зубофф говорит о социотехнических системах, которые воздействуют на нас не через убеждение или идеологию, а через постоянное предсказание, настройку и поведенческое подталкивание (Zuboff, 2019). Вред кроется не в злом умысле, а в беспрерывной работе: системы слишком хорошо делают то, для чего созданы, вне подлинного согласия и без очевидного выключателя на уровне повседневной жизни.

Дискуссии об ИИ-безопасности, контроле и выравнивании снова и снова возвращаются — часто неявно — к големовским вопросам. Предложения об аварийных выключателях, процедурах остановки или корректируемых агентах вращаются вокруг того, смогут ли дизайнеры и институты надёжно сохранять власть прерывать или модифицировать работу систем после их развёртывания (Bostrom, 2014; Russell, 2019; Hadfield-Menell et al., 2017). Голем сгущает всё это в сюжетную схему, где техническая мощь всегда отбрасывает тень возможности, и тревоги, деактивации. В отличие от катастрофического побега Франкенштейновского чудовища, Голем становится опасным именно там, где деактивация даёт сбой: когда слово забыто, надпись прочитана неверно или ответственный субъект отсутствует.

В мифотехническом ключе Голем задаёт этику порогов: когда и как мы можем изъять жизнь из технических систем, кто уполномочен это делать и насколько явно эти пороги вписаны в инфраструктуру? В средах, где модели глубоко связаны с логистикой, финансами или управлением, реальная возможность остановки или отката распределена крайне неравномерно. Фигура Голема делает эту неравномерность видимой: то, что с одной точки зрения выглядит как нейтральная автоматизация, с другой оказывается существом, которого нельзя безопасно уложить обратно в землю.

Трикстеры, цукумогами и не-западные анимации

За пределами греко-христианского кластера фигуры трикстеров <Гермес, Эшу, Койот, Локи> усложняют сценарий. Трикстеры пересекают границы, играют с правилами и выставляют хрупкость порядка. Они нарушают не потому, что злы, а потому что испытывают системы (Hyde, 1998).

Галлюцинации моделей, адверсариальные примеры и неожиданные сбои машинного обучения можно прочитать через эту линзу: не как монструозное восстание, а как трикстерские эффекты, выявляющие предпосылки модели. Жуть возникает, когда нечто почти знакомое ведёт себя достаточно чуть-чуть не так, чтобы разрушать доверие (Freud, 1919/2003).

Японский фольклор добавляет цукумогами: домашние предметы, которые обретают дух после ста лет существования (Foster, 2009). Их анимация — постепенная, накопительная и повседневная. Умные колонки, термостаты и телефоны становятся живыми не в момент покупки, а через использование, накопление данных и медленное вплетение в рутины. Цукумогами выдвигают на передний план домашнее, тонкое, временное — измерения, которые часто игнорируются зрелищными нарративами Франкенштейна.

Исследования в рамках проекта Global AI Narratives показывают, что воображаемые ИИ уже культурно разнообразны: от африканских историй о трикстерских технологиях до восточноазиатских рассказов об оживших артефактах (Dihal, 2021; Bode, 2024). Мифотехника относится к этому плюрализму серьёзно: эти фигуры — не экзотические украшения, а равноценные грамматики для мышления ИИ.

Цель — не заменить Франкенштейна Пигмалионом или Нарциссом в роли нового мастер-мифа. Цель — мифологический плюрализм: множество фигур, сосуществующих, усложняющих друг друга и не позволяющих ни одной нарративной схеме монополизировать воображение. Проблема не в том, что мы в мифе, а в том, что мифов слишком мало. Мифотехника предлагает расширить этот нарративный горизонт.

Схематично эти фигуры выстраивают предварительную грамматику мифов, связанных с ИИ. В лево-строссианском смысле это не столько истории о конкретных героях, сколько структурные операторы — отношения, которые можно перекомбинировать для осмысления новых ситуаций (Lévi-Strauss, 1978). Мифотехника рассматривает их как концептуальный репертуар, набор преобразований, позволяющих артикулировать, что разные системы ИИ делают с социальным и символическим порядком. Франкенштейн организует страхи бунта и оставления; Пигмалион и Песочный человек артикулируют проекцию, идеализацию и вентрилоквию; Нарцисс разыгрывает рекурсивный самораспад через обратную связь; Голем центрирует пороги активации и деактивации; трикстеры драматизируют проверку границ и системные сбои; цукумогами выдвигают медленную доместикацию, обязательства и посмертия инфраструктуры.

Вторая, пересекающаяся схема отслеживает доминирующие режимы тревоги: монстр (Франкенштейн), лабиринт (Кафка) и зеркало (Нарцисс и LLM). Часть работы мифотехники, таким образом, научиться спрашивать: в какой истории мы сейчас живём, и какие другие могли бы выбрать взамен?

IV. Миф как метод → Мифотехника в трёх движениях

«Можно мыслить себе очень древние мифы, но не вечные; человеческая история превращает реальность в речь».

— Ролан Барт

Если мифы уже структурируют наши встречи с ИИ, вопрос становится таков: как работать с ними? Как перейти от бессознательной зависимости от унаследованных фигур к намеренной, критической практике мифокомпозиции?

Термин mythotechnics уже появлялся в спекулятивном дизайне, художественных исследованиях и эзотерических инвокационных проектах, обозначая гибридные практики нарратива, символа и технологии (Invocation Science Collective, 2023; Diamond, 2025). Я использую его более точечно — для обозначения метода критической мифопоэтики в сфере ИИ: способа диагностировать, расширять и пере-авторизовывать мифы, которые подпирают системы ИИ и дискурсы о них.

На этом этапе эссе пересекается с работами об нарративах и воображаемых ИИ (Cave, Dihal, & Dillon, 2020; Bareis & Katzenbach, 2021; Natale & Ballatore, 2017). Исследования социотехнических воображаемых показывают, как коллективно разделяемые, институционально стабилизированные и публично разыгрываемые видения желаемых будущих связывают представления о социальном порядке с траекториями технологического развития (Jasanoff & Kim, 2015). Исследования нарративов ИИ расширяют этот подход на разумные машины, отслеживая, как ожидания автономии, риска и выгоды кодируются в историях про AI for good, человекоцентричный ИИ или экзистенциальную угрозу (Cave, Dihal, & Dillon, 2020; Bareis & Katzenbach, 2021; Natale & Ballatore, 2017).

Мифотехника опирается на эту литературу, но смещает и единицу анализа, и режим участия. Вместо того чтобы исходить из широких, часто национальных, видений будущего, она фокусируется на устойчивых фигурах и сюжетах как микро-структурах, делающих эти воображаемые эмоционально и этически осмысленными. И если исследования воображаемых в основном носят диагностический характер, картируя, как видения циркулируют между институтами, мифотехника настаивает на вмешательстве: рассматривает сами фигуры и сюжеты как рычаги дизайна, которые можно заменять, перекомпоновывать или выводить из обращения в процессе создания и управления системами ИИ.

Методологически мифотехника движется в трёх переплетённых режимах.

Диагностика → выявление доминирующих мифов

Первый шаг: заметить, какие мифы уже делают работу. Исследования нарративов ИИ показывают, как политика, медиа и корпоративный брендинг снова и снова призывают узкий репертуар фигур: автономный агент, убийственный робот, цифровой слуга, беспристрастный оракул (Cave, Dihal, & Dillon, 2020; Natale & Ballatore, 2017). Национальные стратегии по ИИ, к примеру, часто оформляют ИИ как гонку, революцию или волну, с соответствующими ожиданиями неизбежности и срочности (Bareis & Katzenbach, 2021). Эти документы не просто отражают технологическую реальность; они участвуют в её конституировании, определяя, что такое ИИ, для чего он и кто уполномочен его строить.

Чабб (2022), интервьюируя экспертов по ИИ, выделяет отсутствующие нарративы и подчеркивает, что не менее важно то, чего нет <забота, обслуживания, непрогрессивные темпоральности>, чем-то, что видимо.

Более ранние работы о политическом и медийном мифе уже наметили подобные динамики. В The Myth of the State Эрнст Кассирер утверждал, что современная политика вооружается силой мифического мышления через символы и массовую коммуникацию, тогда как в Мифологиях Ролан Барт вскрывал, как повседневные образы и товары оборачиваются буржуазными мифами. В обоих случаях миф не остаток до-модерной религии, а действующая семиотическая технология.

Недавние работы уточняют картину, различая сильные и слабые нарративы ИИ, показывая, как воображаемые всесильного общего интеллекта сосуществуют с более прозаическими образами узких инструментов и как эти режимы нарратива формируют ожидания и политику (Bory, Natale, & Katzenbach, 2024).

Мифотехническая диагностика спрашивает: какие мифы структурируют роли и ожидания (Edwards, 2024; Arjayasadi & Thylstrup, 2024)? Кому они выгодны и чей опыт они стирают (Benjamin, 2019; Crawford, 2021)? Диагностическое движение, таким образом, рассматривает мифы как инфраструктуру: повторяющиеся нарративные паттерны, организующие восприятие и принятие решений, а не декоративные истории, наложенные поверх реальной технической дискуссии.

Расширение → расширение мифического архива

Второй шаг: расширить мифический репертуар. Это значит вводить фигуры Пигмалиона, Нарцисса, Вавилонской башни, Ариадны, судов Кафки, киборга Харауэй, Сунь Укуна или цукумогами и спрашивать, что меняется (Ovid, 2004; Kafka, 1925/2009; Haraway, 1991/2016; Foster, 2009; Mayor, 2018).

Это также вопрос власти. Винсент Москo, размышляя о цифровом возвышенном, описывает мифы как истории, которые воодушевляют общества, обещая выход за пределы банальности повседневности (Mosco, 2004). Какие пути к трансценденции предлагаются, и кем, — глубоко политический вопрос. Критика Рухи Бенджамин показывает, как расовые мифы нейтральности, объективности и неизбежности прикрывают систематический вред в дата-системах (Benjamin, 2019); исследование Стивена Кейва и Канты Дихал белизны ИИ демонстрирует, как роботы, андроиды и виртуальные ассистенты преимущественно кодируются как белые, закрепляя иерархии того, чей интеллект воображается нормой (Cave & Dihal, 2020).

С этой точки зрения расширение архива становится деколониальным и феминистским жестом. Задача — выдвинуть фигуры запутанности, непрозрачности, заботы и хитрости, а не только творения и контроля. Это значит обратиться к традициям, где нечеловеческая агентность не демоническая и не чисто инструментальная, а часть живого мира: трикстерские технологии в афродиаспорных историях, существа вроде Сунь Укуна в китайском мифе, цукумогами в японском фольклоре (Hyde, 1998; Dihal, 2021; Bode, 2024; Foster, 2009). Эмпирические проекты вроде Global AI Narratives, картирующие, как ИИ воображается в разных культурах, уже указывают на такие множественные мифические миры (Dihal, 2021). Мифотехника делает мифический плюрализм нормативным требованием: ни одна история не должна монополизировать, чем разрешено быть ИИ.

Философы техники давно нащупывали подобную множественность. Понятие космотехники Юка Хуея, единства космического порядка и морального порядка через техническую практику, настаивает, что не существует единой, универсальной Технологии, а есть множественные, культурно укоренённые способы связывать космос и технику. Вилем Флюссер рассматривает технические изображения как новый мифический код, предшествующий опыту; медиа Маклюэна как продления человека превращают электронные среды в племенные, мифические пространства; Бруно Латур и Петер Слотердайк, каждый по-своему, описывают модерность как проект строительства искусственных сфер и сетей, в которых сосуществуют люди и нелюди. Дромология Поля Вирильо добавляет мифы скорости и машины зрения, сопровождающие технологии реального времени. Параллельно Симондон, Дэвид Най и Лео Маркс, рассуждая о технологическом возвышенном, машине в саду, показывает, насколько плотно современные воображаемые техники уже насыщены символическим и квази-мифическим содержанием.

Вмешательство → проектирование с учётом мифа

Третий шаг: вмешательский: использование этого множества мифов для информирования дизайна систем, интерфейсов и институциональных нарративов.

Здесь миф работает по трём осям.

> Онтологическая линза. Миф помогает артикулировать, чем считается ИИ. Система, спроектированная как оракул (авторитетный поставщик ответов), будет выглядеть, ощущаться и управляться иначе, чем система, оформленная как нить Ариадны (проводник через сложность) или как трикстер (провокатор, выявляющий противоречия). Вавилонская библиотека Борхеса задаёт одну онтологическую оптику — бесконечный комбинаторный архив, равнодушный и подавляющий, — которая странно рифмуется с большими языковыми моделями и их галлюцинируемыми цитатами (Borges, 1941/1999). Процесс Кафки — другую: бесконечная, непрозрачная бюрократия решений без лица и апелляции — фигура для алгоритмических скорингов и автоматизированного администрирования (Kafka, 1925/2009; Edwards, 2023).

> Этическая рамка. Миф распределяет ответственность. Библейские сюжеты подчеркивают нарушение запрета и наказание; истории о Големе — этику активации/деактивации и контроль над порогами оживления (Scholem, 1965); истории о Раненом короле — вред от молчания и неспособности задать правильный вопрос. Каждая нарративная схема поддерживает свою этику: послушания, осмотрительности, заботы. Киборг Харауэй, напротив, настаивает на ответственности в частичных связях, отвергая нарративы чистоты и подчеркивая ситуативную подотчётность в гибридных ансамблях (Haraway, 1991/2016).

> Спекулятивный дизайн. Мифы — двигатели прототипирования миров. Харауэй напоминает, что имеет значение, какие истории создают миры, и какие миры создают истории (Haraway, 2016). Борхес, Кафка и длинная линия писателей научной фантастики предлагают то, что Ирина Херман называет лабораториями ответственности: пространства, где воображаемые ИИ и роботы разыгрывают конфликты, позднее направляющие реальные ожидания и стандарты ответственности (Hermann, 2021; Viidalepp, 2020). Нарративы об ИИ не просто предвосхищают технологии; они предварительно конфигурируют, какие формы агентности и вреда будут признаны, когда технологии придут (Cave et al., 2020; Natale, 2022).

Мифотехническая виньетка → чтение национальной стратегии по ИИ

Возьмём, в схематичной форме, национальную стратегию по ИИ, начинающуюся с заявления о том, что ИИ — революция раз в поколение, оформляющую глобальное развитие как гонку ИИ и описывающую внутреннюю политику как задачу не отстать. На поверхности это привычный язык конкурентоспособности и инноваций. В мифотехническом чтении он кристаллизует конкретный кластер фигур: революция, гонка, судьба. ИИ появляется как неудержимая историческая сила, нации — как бегуны на фиксированном треке, политики — как тренеры, для которых единственная рациональная реакция — ускорение.

Диагностическое чтение называет эти мифы прямо и прослеживает, как они структурируют документ. Фигура революции легитимирует риторику чрезвычайности и исключительных мер; фигура гонки сужает поле действующих лиц до конкурирующих государств и горстки корпоративных чемпионов; мотив судьбы (неизбежная волна, неудержимая трансформация) размывает ощущение, что альтернативные конфигурации ИИ-инфраструктур вообще возможны. Вместе эти мифы делают медленные, восстановительные или перераспределительные подходы заранее иррациональными.

Движение расширения затем спрашивает, каких мифов нет, и что изменится при их присутствии. Что означало бы переоформить части той же стратегии вокруг фигуры нити Ариадны вместо оракула — ИИ не как безошибочной машины ответов, а как проводника через сложность, чья надёжность должна проверяться и чьи нити можно уронить? Как изменилась бы политика, если бы дата-инфраструктуры рассматривались как цукумогами: медленно оживающие, долговечные домашние духи, накапливающие обязательства и истории, а не как трения-свободные умные сервисы? Такие фигуры выдвигают вперёд обслуживание, обратимость и долгосрочную ответственность вместо дискурса подрыва и скорости.

Наконец, интервенционистский шаг пытается закодировать эти альтернативные грамматики обратно в документ: например, заменяя риторику гонки обязательствами взаимных ограничений и интероперабельности; вводя институциональные формы для разматывания или вывода из эксплуатации вредных систем (големовская этика деактивации); прописывая обязательства заботы о труде и средах, поддерживающих инфраструктуры ИИ. Речь не о том, что одно мифотехническое чтение волшебным образом «исправит» стратегию, а о том, что эксплицитное вскрытие её мифического каркаса открывает пространство для политического спора и редизайна, которое иначе блокируется риторикой необходимости.

Цель — не превратить лаборатории ИИ в салоны мифологии, хотя это, возможно, было бы полезно. Цель — признать, что лаборатории, политические офисы и корпоративные дизайн-команды уже являются институтами производства мифов, и перевести это производство из режима дефолтных сценариев в режим осознанного выбора. Мифотехника называет этот сдвиг.

V. За пределами контроля → Кафка, киборги и политика мифа

«Всегда историзируйте!»

— Фредрик Джеймисон, Политическое бессознательное

«Проблема компьютеров в том, что в них слишком мало Африки».

— Брайан Ино

До сих пор я рассматривала миф главным образом как грамматику осмысления технологической Angst. В современных условиях он одновременно является вектором власти.

От монстров к лабиринтам

Комплекс Франкенштейна мыслит потерю контроля как бунт: создание оборачивается против творца. Но наша фактическая ситуация чаще кафкианская, а не франкенштейнианская. В Процессе Йозеф К. арестован, обработан и осуждён системой, чьи правила он не в силах понять, управляемой мелкими чиновниками, которые сами понимают её лишь частично (Kafka, 2009). Нет единственного монстра, которого нужно уничтожить; есть бесконечный коридор дверей. Борхес однажды заметил, что нет нужды строить лабиринт, если весь мир уже им является. Крупномасштабные инфраструктуры ИИ <рекомендательные движки, скоринговые системы, фермы моделей> пугающе хорошо вписываются в эту картину: не единый зверь, а всеобъемлющий лабиринт. Современные исследования воображаемых ИИ описывают похожий переход: от единичных, персонифицированных угроз к распределённым инфраструктурам, в которых авторство размыто, а ответственность нигде в частности (Dishon, 2024). Тревога возникает не столько из-за возможности пробуждения, сколько из-за невозможности найти того, кто в силах ответить за уже сделанное. Национальные стратегии по ИИ усиливают этот фокус, представляя ИИ как неизбежную революцию, гонку или волну, делая частные инвестиции и регуляторные решения единственно рациональной реакцией (Bareis & Katzenbach, 2021). Доминирующая метафора уже не существо, а лабиринт. Мифотехника отвечает, принимая кафкианский мир всерьёз как шаблон: ИИ как бюрократия, а не зверь.

Киборги и гибридная ответственность

Донна Харауэй предлагает контр-миф, пересекающий и монстров, и лабиринты. Мы все химеры, пишет она, теоретизированные и сконструированные гибриды машины и организма (Haraway, 1991). В этом киборговом мифе ИИ — не внешний Механизм, ожидающий за городскими стенами, а часть нашего расширенного тела: импланты, приложения, носимые устройства, платформы.

Признав это, мы смещаем ответственность. Этический вопрос становится не в том, как сохранить контроль над ими, а в том, как реорганизовать нас: наши инфраструктуры, институты и практики заботы. Н. Кэтрин Хейлс (1999) аналогично утверждает, что информация, тела и машины переплетены так, что подрывают старые гуманистические границы. Мифотехника резонирует с этой постгуманистской критикой, отказываясь от фантазий о чистом, до-техническом человеческом субъекте, стоящем вне системы и наблюдающем ИИ с безопасной дистанции.

Миф, «белизна» и цифровое возвышенное

Мифы не парят над властью; они — один из её инструментов. Москo (2004) говорит о рассказах о глобальной деревне, электронном фронтире и без-трения-свободном киберпространстве как о цифровом возвышенном: нарративах, обещающих трансценденцию и одновременно легитимирующих специфические политэкономии интернета. Томас Стритер (2011) отслеживает, как романтические истории о свободе, сообществе и разтелесённой коммуникации помогают укреплению корпоративного контроля над сетевой инфраструктурой.

Дж. Г. Баллард однажды заметил: наука и техника множатся вокруг нас: в возрастающей степени они диктуют языки, на которых мы говорим и думаем. Документы по управлению ИИ, корпоративные whitepaper’ы и стратегические отчёты обитают именно в этих диктуемых языках, контрабандой ввозящих мифы под видом технической неизбежности. Кассирер уже предупреждал, что самая тревожная черта модерности — появление новой силы мифического мышления в политической жизни; управление ИИ расширяет эту силу в цифровые инфраструктуры.

От Мамфорда (миф машины) и Эллюля (технологический райский миф) до Найя и Маркса (технологическое возвышенное, машина в саду) критики вновь и вновь показывали, как технологические системы поддерживают себя через великие нарративы трансценденции и необходимости. Мифы об ИИ участвуют в тех же динамиках. Барейс и Катценбах (2021) показывают, как национальные стратегии по ИИ систематически описывают ИИ как неизбежную революцию, делая определённые инвестиции и регуляторные выборы единственной рациональной линией действия. Анализы Бенджамин (2019) и Кроуфорд (2021) демонстрируют, как мифы нейтральности, эффективности и неизбежности скрывают расовые и планетарные издержки инфраструктур ИИ: добычу данных, эксплуатацию труда и экодеструкцию. Критика Ларсона мифа искусственного интеллекта добавляет когнитивно-эпистемический ракурс: вера в то, что искусственный интеллект человеческого уровня исторически гарантирован, функционирует как миф неизбежности, закрывающий другие траектории исследований и управления (Larson, 2021).

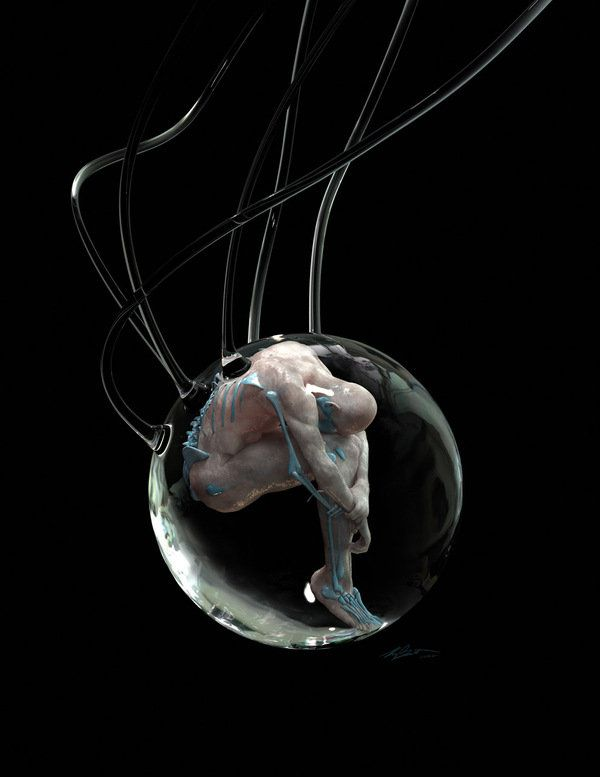

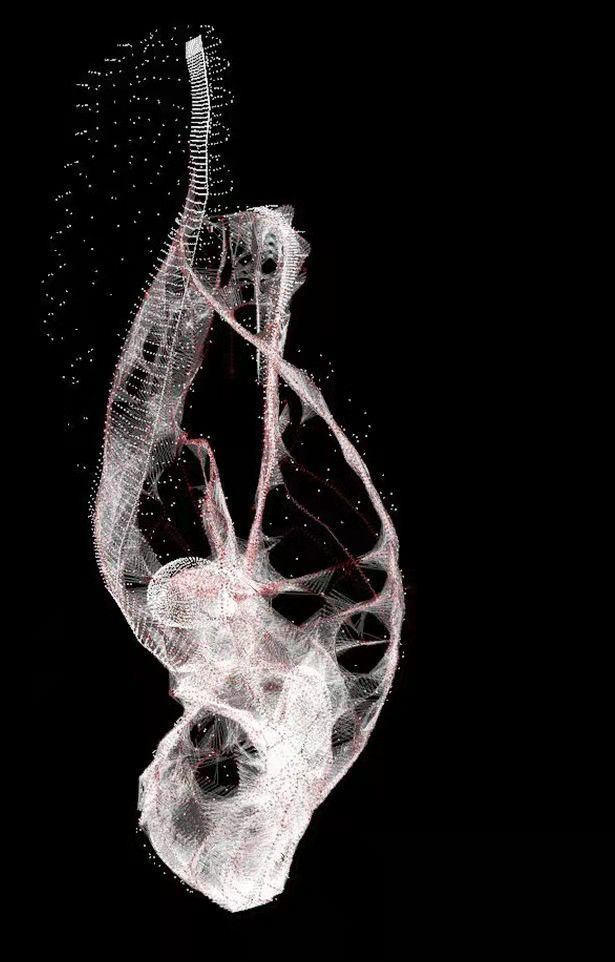

Визуальные культуры ИИ укрепляют эти динамики. Работа Домена Дежмана о глубоко-синем возвышенном отслеживает, как стоковые изображения сияющих мозгов, синих потоков данных и безликих гуманоидных голов эстетизируют ИИ как одновременно трансцендентный и непрозрачный, тогда как исследования медийных дискурсов вокруг игрушек вроде Furby показывают, как старые тревоги о умных артефактах перерабатываются для нормализации текущего хайпа ИИ (Dežman, 2024; Scott, 2023). Комментаторы отмечали и устойчивость магических и религиозных метафор <заклинания, оракулы, чёрные ящики> в популярном письме о генеративном ИИ, намекая, что чарование — не случайный лишний слой, а часть того, как эти системы продаются и понимаются (Furze, 2023). Кросс-культурные исследования оружейных нарративов ИИ указывают, что страхи и надежды вокруг ИИ различаются по геополитическим контекстам, ставя под вопрос любой единый миф будущего ИИ (Bode, 2024).

В таком ракурсе мифотехника не может быть политически нейтральной. Привилегировать Франкенштейна над цукумогами, или Скайнет над Сунь Укуном — значит делать выбор не только эстетический, но и политический: выбирать, какие истории, космологии и отношения власти будут структурировать поле. Плюралистическая, рефлексивная мифотехника должна, соответственно,

- выдвигать маргинализированные нарративы и не-западные фигуры как серьёзные ресурсы, а не фольклорные сноски (Dihal, 2021);

- вскрывать корпоративные и государственные использования мифа (например, ИИ как национальная судьба или неизбежная волна) (Bareis & Katzenbach, 2021; Mosco, 2004);

- рассматривать мифодизайн как часть governance, а не просто коммуникации (Benjamin, 2019; Crawford, 2021).

Радикальная акцелерационистская теория (в особенности Ник Лэнд) идёт ещё дальше: капитализм, утверждается, не только питается искусственным интеллектом, но и сам может быть понят как вид искусственного интеллекта — самонастраивающаяся информационная система, чьими агентами являются рынки, сети и алгоритмы, а не только человеческие акторы (Land, 2015; Carissimo & Korecki, 2024). В таком чтении мифы об ИИ всегда также мифы о капитале: сюжеты побега, автономии, контроля и доминирования смещаются в финансово-технологические режимы и возвращаются к нам как истории о разумных машинах.

В этом смысле мифотехника — и поэтическая, и политическая. Она стремится, по выражению Харауэй, оставаться с трудностью (stay with the trouble) (Haraway, 2016), сопротивляясь и апокалиптическим, и утопическим замыканиям и обживая беспокойное между, где ответственность распределена, а будущие множатся.

VI. Заключение → Работа мифотехники

«Истории — это снаряжение для жизни».

— Кеннет Бёрк

Искусственный интеллект приходит к нам и как чистая математика, и как рассказ: чудовище, слуга, лабиринт, любовник, зеркало. В условиях технологического избытка — систем слишком быстрых, масштабных и переплетённых, чтобы их можно было до конца охватить, — миф оказывается не украшающей надстройкой, а базовым инструментом ориентации. У нас нет сначала нейтрального ИИ, к которому позже добавляются мифы; эти мифы входят в прошивку с самого начала.

В данном эссе я трактовала их не как проблему, которую нужно устранять, а как условие, с которым нужно работать. Мифотехника — одно из имён этой работы: практика чтения мифов, уже структурирующих ИИ, раскрытия архива других фигур и возвращения этих фигур в дизайн, политику и публичное воображение. Диагностика: какие истории тихо крутятся на фоне и управляют процессом? Расширение: каких историй не хватает — особенно из не-западных, феминистских и деколониальных традиций? Интервенция: как могли бы выглядеть системы, если бы они строились под знаком нити Ариадны, а не непогрешимого оракула, под знаком цукумогами, а не умных объектов без трения?

Как только мы начинаем видеть мифы как часть операционной системы ИИ, становится очевидно, что это также инструменты власти. Национальные стратегии, описывающие ИИ как гонку; платформы, продающие зачарованные чёрные ящики; воображаемые миры по умолчанию, населённые белыми андроидами и бестелесными мозгами, — всё это не безобидные метафоры, а способы разведения ответственности, риска и извлекаемой выгоды. В этом смысле мифотехника — не только поэтика, но и политика: она спрашивает, кто имеет право давать имена существам, рисовать карты лабиринта и решать, какие будущие кажутся неизбежными.

Если смотреть через триаду, которая проходила через весь текст, мы живём среди чудовищ, лабиринтов и зеркал: зрелищных фантазий восстания, разросшихся бюрократических инфраструктур и петель обратной связи, которые воспроизводят наши собственные паттерны до тех пор, пока они не становятся жутко знакомыми. Мифотехника не обещает изгнать ни одно из этих измерений, но стремится дать нам достаточно понятийной чёткости, чтобы понимать, внутри какого именно мы находимся — и намечать выходы и альтернативы изнутри истории, а не из воображаемой внешней точки.

При этом самым тревожащим образом современного ИИ остаётся не чужой разум, а рекурсивное зеркало: системы, которые переигрывают и перемешивают наши собственные слова, образы и предвзятости до тех пор, пока они не начинают казаться нам странными. Миф не может расколоть это зеркало. Но он может дать нам словарь для того, что выйдет из него: ревнивая статуя, заворожённый юноша, бюрократический лабиринт, полупрозрачный киборга, упрямый домашний дух, который отказывается оставаться просто устройством.

Мифотехнический подход к ИИ не обещает утешения. Он обещает нечто требовательное: жить рядом с умными машинами не как наивные верующие и не как разочарованные инженеры, а как рассказчики, знающие, что истории отвечают укусом. Проектировать и управлять ИИ с этой осознанностью — значит относиться к нарративу не как к украшению, а как к инфраструктуре, принять, что в эпоху ИИ миростроительство и системостроительство тихо слились в одну и ту же задачу.

VII. Библиография

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2002). Dialectic of enlightenment: Philosophical fragments (E. Jephcott, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 1944)

Ballatore, A. (2018). Imagining intelligent artefacts: Myths and digital sublime regarding artificial intelligence in Swedish newspaper Svenska Dagbladet. Paper presented at NordMedia 2017.

Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Duke University Press.

Bareis, J., & Katzenbach, C. (2021). Talking AI into being: The narratives and imaginaries of national AI strategies and their performative politics. Science, Technology, & Human Values, 46(3), 594–619.

Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation (S. F. Glaser, Trans.). University of Michigan Press. (Original work published 1981)

Benjamin, R. (2019). Race after technology: Abolitionist tools for the New Jim Code. Polity Press.

Bewersdorff, A. (2023). Myths, mis- and preconceptions of artificial intelligence. Patterns, 4(7), 100769.

Blumenberg, H. (1985). Work on myth (R. M. Wallace, Trans.). MIT Press. (Original work published 1979)

Bogost, I. (2012). Alien phenomenology, or what it’s like to be a thing. University of Minnesota Press.

Bode, I. (2024). Cross-cultural narratives of weaponised artificial intelligence. Big Data & Society, 11(1).

Borges, J. L. (1999). The library of Babel. In Collected fictions (A. Hurley, Trans.). Penguin. (Original work published 1941)

Borowski, A. (2025). The absolutism of data: Thinking AI with Hans Blumenberg. In H. Bajohr (Ed.), Thinking with AI: Machine learning the humanities. Open Humanities Press.

Bory, P., Natale, S., & Katzenbach, C. (2024). Strong and weak AI narratives: An analytical framework. AI & Society. Advance online publication.

Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, dangers, strategies. Oxford University Press.

Carissimo, C., & Korecki, M. (2024). Capital as artificial intelligence. In ALIFE 2024: Proceedings of the 2024 Artificial Life Conference (pp. 13–24). MIT Press / ISAL.

Cave, S., Dihal, K., & Dillon, S. (Eds.). (2020). AI narratives: A history of imaginative thinking about intelligent machines. Oxford University Press.

Cave, S., & Dihal, K. (2020). The whiteness of AI. Philosophy & Technology, 33, 685–703.

Chapuis, A., & Droz, E. (1958). Les automates: Figures artificielles d’hommes et d’animaux. Neuchâtel: Éditions du Griffon.

Chubb, J. A. (2022). Expert views about missing AI narratives: Is there an “AI story crisis”? AI & Society. Advance online publication.

Clarke, C. R. (2016). The mad scientist’s daughter. Simon & Schuster.

Coeckelbergh, M. (2025). Myth, angst, and AI: Towards a neo-Blumenbergian framework for understanding how we think about technology. Postdigital Science and Education. Advance online publication.

Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. Yale University Press.

Denia, E. (2025). AI narratives model: Social perception of artificial intelligence. Technology in Society, 75.

Dery, M. (1996). Escape velocity: Cyberculture at the end of the century. New York, NY: Grove Press.

Dežman, D. V. (2024). Interrogating the deep blue sublime: Images of artificial intelligence in digital media.

Diamond, J. (2025). Resonant symbolic cognition: Toward a mythotechnical architecture for artificial general intelligence. Unpublished manuscript.

Dihal, K. (2021). Imagining a future with intelligent machines. Global AI Narratives Project, University of Cambridge.

Dishon, G. (2024). From monsters to mazes: Sociotechnical imaginaries of AI between Frankenstein and Kafka. Postdigital Science and Education. Advance online publication.

Edwards, A. (2024). Digital monsters: Reconciling AI narratives as investigations of human personhood. Law, Technology and Humans, 6(1), 1–18.

Eke, D. O. (2022). Forgotten African AI narratives and the future of AI in Africa. International Review of Information Ethics, 30(1), 1–14.

Foster, M. D. (2015). The book of yōkai: Mysterious creatures of Japanese folklore. University of California Press.

Frank, L., & Nyholm, S. (2017). Robot sex and consent: Is consent to sex between a robot and a human conceivable, possible, and desirable? Artificial Intelligence and Law, 25(3), 305–323. https://doi.org/10.1007/s10506-017-9212-y

Freud, S. (2003). The uncanny (D. McLintock, Trans.). Penguin Classics. (Original work published 1919).

Fromm, E. (2000). The art of loving: The centennial edition. Continuum.

Furze, L. (2023). Myths, magic, and metaphors: The language of generative AI.

Han, B.-C. (2017). The expulsion of the other: Society, perception and communication today (D. Steuer, Trans.). Polity Press.

Haraway, D. J. (1991). A cyborg manifesto: Science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century. In Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature (pp. 149–181). Routledge.

Haraway, D. J. (2016). Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene. Duke University Press.

Hayles, N. K. (1999). How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics. University of Chicago Press.

Hermann, I. (2021). Artificial intelligence in fiction: Between narratives and responsibilities. In S. Natale & K. Dihal (Eds.), Imagining AI (pp. 205–224). Palgrave Macmillan.

Hoermann, R., & Mackenthun, G. (Eds.). (2010). Bonded labour in the cultural contact zone: Transdisciplinary perspectives on slavery and its discourses. Waxmann.

Hoffmann, E. T. A. (2004). The Sandman (J. M. McGlashan, Trans.). In D. Sandner (Ed.), Fantastic literature: A critical reader (pp. xx–xx). Praeger. (Original work published 1817)

Hui, Y. (2016). The question concerning technology in China: An essay in cosmotechnics. Urbanomic.

Hunter, R. L. (2004). Plato’s Symposium. Oxford University Press.

Hyde, L. (1998). Trickster makes this world: Mischief, myth, and art. Farrar, Straus and Giroux.

Idel, M. (1990). Golem: Jewish magical and mystical traditions on the artificial anthropoid.

Invocation Science Collective. (2023). Mythotechnicx Protocols Vol. II: IPEM—Inference phase emergent memory, Academia.edu.

Ireland, A. (2025). Moé is incomplete burning: The pasts and futures of nonhuman love. In Nonhuman Lovers (or whatever exact venue; you can fix later).

Jasanoff, S., & Kim, S.-H. (2015). Dreamscapes of modernity: Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power. University of Chicago Press.

Jollimore, T. (2015). “This endless space between the words”: The limits of love in Spike Jonze’s Her. Midwest Studies in Philosophy, 39(1), 120–143.

Jonas, H. (1984). The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age. University of Chicago Press.

Kafka, F. (2009). The trial (M. Mitchell, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1925).

Kakoudaki, D. (2014). Anatomy of a robot: Literature, cinema, and the cultural work of artificial people. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Khaled Nabil, M. (2025). Loving the cyborg: A posthuman approach to the love-relationships between humans and A.I. in The Mad Scientist’s Daughter by Cassandra Rose Clarke and the movie Her by Spike Jonze. TANWĪR: A Journal of Arts & Humanities, 2(2), 89–106. https://doi.org/10.21608/tanwir.2025.430153

Konior, B. (2025). Angelsexual: Chatbot celibacy and other erotic suspensions. ŠUM, 22, 2699–2716.

Konior, B. (2023). The gnostic machine: Artificial intelligence in Stanisław Lem’s Summa Technologiae.

Land, N. (2015). The teleological identity of capitalism and artificial intelligence [Talk transcript]. In S. C. Hickman (Ed.), Nick Land: Teleology, capitalism, and artificial intelligence. Social Ecologies. https://socialecologies.wordpress.com/2015/08/28/nick-land-teleology-capitalism-and-artificial-intelligence

Larson, E. J. (2022). The Myth of Artificial Intelligence: Why Computers Can’t Think the Way We Do. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Levy, D. (1979). The definition of love in Plato’s Symposium. Journal of the History of Ideas, 40(2), 285–291. https://doi.org/10.2307/2709153

Lévi-Strauss, C. (1978). Myth and Meaning. Toronto and Buffalo: University of Toronto Press.

Lewis, C. S. (1998). From: The four loves. Marriage, Families & Spirituality, 4(2), 204–206.

Lovotics Collective. (2025). Lovotics: A brief history of AI companionship, synthetic love, and intimate machines. Institute of Network Cultures.

Mayor, A. (2018). Gods and robots: Myths, machines, and ancient dreams of technology. Princeton University Press.

Maurone, J. (2002). The trickster icon and objectivism. The Journal of Ayn Rand Studies, 4(1), 91–112.

Milligan, T. (2020). Abandonment and the egalitarianism of love. In R. Fedock, C. Kühler, & N. Rosenhagen (Eds.), Love, justice, and autonomy: Philosophical perspectives (pp. 167–182). Routledge.

Mosco, V. (2004). The digital sublime: Myth, power, and cyberspace. MIT Press.

Murphy, P. (2018). “You feel real to me, Samantha”: The matter of technology in Spike Jonze’s Her. Technoculture: An Online Journal of Technology in Society, 7.

Nabil, M. K. (2025). Loving the cyborg: A posthuman approach to the love-relationships between humans and A.I. in The Mad Scientist’s Daughter by Cassandra Rose Clarke and the movie Her by Spike Jonze. TANWĪR: A Journal of Arts & Humanities, 2, 89–106. https://doi.org/10.21608/tanwir.2025.43015

Natale, S. (2022). Reclaiming the human in machine cultures: Introduction. In S. Natale (Ed.), Reclaiming the human in machine cultures (pp. 1–18). Springer.

Natale, S., & Ballatore, A. (2017). Imagining the thinking machine: Technological myths and the rise of artificial intelligence. Convergence, 23(4), 436–453.

Ovid. (2004). Metamorphoses (D. Raeburn, Trans.). Penguin.

O’Neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Crown.

Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. Penguin Press.

Pelton, R. D. (1980). The trickster in West Africa: A study of mythic irony and sacred delight. University of California Press.

Regan, P. C. (2008). General theories of love. In The mating game: A primer on love, sex, and marriage (2nd ed., pp. 170–194). SAGE.

Retrochronic. (n.d.). Nick Land: Capitalism is AI — Accelerationism’s arrival. Retrochronic. Retrieved November 24, 2025, from https://retrochronic.com/

Russell, S. (2019). Human compatible: Artificial intelligence and the problem of control. Viking.

Samani, H. A. (2011). Lovotics: Love+ robotics, sentimental robot with affective artificial intelligence (Doctoral dissertation). National University of Singapore.

Scholem, G. (1965). The idea of the Golem. In On the Kabbalah and its symbolism (pp. xx–xx). Schocken.

Scott, D. T. (2023). Media discourses of Furby and artificial intelligence. TMG.

Sharma, N. (2019). Representation of artificial intelligence in cinema: Deconstructing the love between A.I. and humans (Master’s thesis). Ambedkar University Delhi.

Sheng, A., & Wang, F. (2022). Falling in love with machine: Emotive potentials between human and robots in science fiction and reality. Neohelicon, 49(2), 445–465. https://doi.org/10.1007/s11059-022-00659-w

Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Gal, Y., Papernot, N., & Anderson, R. (2023). The curse of recursion: Training on generated data makes models forget. arXiv preprint arXiv: 2305.17493.

Sinaga, N. R. (2015). Human–technology relationship in Spike Jonze’s Her. Lantern, 4(3), 35–46.

Sousa, M. T. (2022). Autonomy, posthuman care, and romantic human-android relationships in Cassandra Rose Clarke’s The Mad Scientist’s Daughter. Journal of Posthumanism, 2(3), 205–214.

Sternberg, R. J. (1998). Cupid’s arrow: The course of love through time. Cambridge University Press.

Stiegler, B. (1998). Technics and time, 1: The fault of Epimetheus (R. Beardsworth & G. Collins, Trans.). Stanford University Press.

Streeter, T. (2011). The net effect: Romanticism, capitalism, and the internet. New York University Press.

Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton University Press.

Thomas, B. (2017). All talk: Dialogue and intimacy in Spike Jonze’s Her. In J. Mildorf & B. Thomas (Eds.), Dialogue across media (pp. 77–92). John Benjamins.

Wang, T. (2021). Identity crisis in postmodern society: On romance between human and artificial intelligence in Her. Arts Studies and Criticism, 2(1), 122–128. https://doi.org/10.32629/asc.v2i1.342

Viidalepp, T. (2020). Representations of robots in science fiction film narratives as signifiers of human identity. Információs Társadalom, 20(4), 2–22.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Profile Books.