Темпоральная политика для устаревших

Текст Павла Юшина о политике времени как практике старости, несинхронизме нечеловека по имени 6230i и обязательствах перед его диалектикой.

Следующие замечания, посвященные некоторым соответствиям между «временем», «политикой» и «старостью», удобно начать с двух относительно недавних тематических высказываний: предлагая контрастные конфигурации известного противостояния Древних и Новых, они, по существу, описывают эффекты одного и того же процесса — затянувшегося падения темпорального режима Модерна. В лекции «о старости в эпоху инфантилизма», эпиграфом к которой послужило название фильма «Старикам тут не место», Виталий Куренной определил современную ситуацию как воплощенную (и извращенную) грезу Троцкого о перманентной революции: машина рыночных инноваций генерирует «жуткую, невозможную динамику, которая настолько высока, что входит в противоречие с базовыми антропологическими характеристиками человека». «Люди не просто не стареют, они не взрослеют» — те же, с кем это

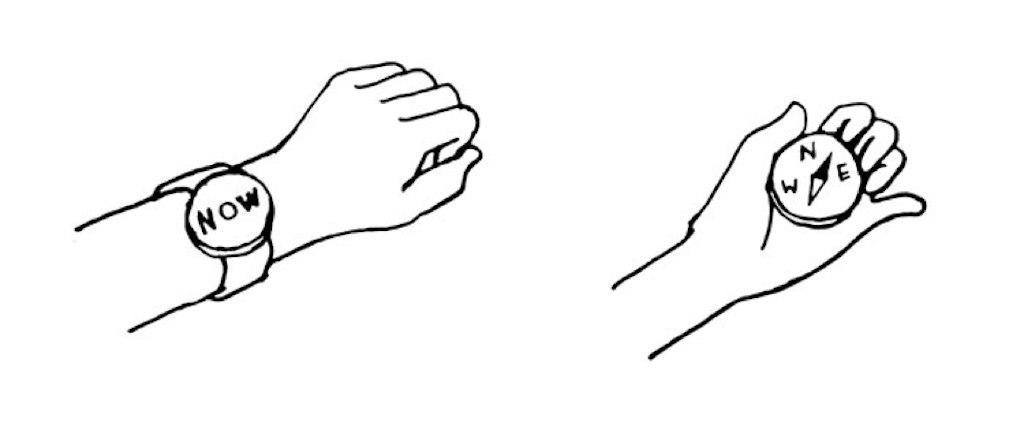

Нетрудно заметить, что разница между ускоряющимися молодыми Куренного и отсутствующими молодыми Фишера (при всем различии национальных контекстов) состоит лишь в том, что первые работают в технологической компании, последнем прибежище модернизации, тогда как вторые слушают лекции по философии в further education college (от депрессии не застрахованы, конечно, ни те, ни другие). Интереснее дело обстоит со стариками. Как известно, одна из основных проблем старости — усугубляющаяся, чему и посвящена отчасти лекция Куренного, в описанной Фишером постфордистской ситуации[2] — это дефицит мобильности. Однако помимо затрудняющейся пространственной мобильности, что, как говорит поэт, не взыскует никакого спрашивания, речь идет также о мобильности темпоральной[3]. И здесь внимательный куароновский старик предлагает рассеянным и отстающим простую, но ценную интуицию: «Там, где вы проходите, я останавливаюсь»[4]. Неспособность старости угнаться за уходящим временем, критическое несовпадение с ним, нередко описываемое посредством хитроумного политтехнологического изобретения под названием «анахронизм»[5], заставляет обратить внимание на то, что Питер Осборн именовал политикой времени[6]. «Современность» — фикциональная конструкция, регулирующая «разделение между настоящим и прошлым внутри настоящего»[7] — пронизана политическими логиками, которые деактуализируют, вытесняют и обесценивают «несовременное». Однако те, кто устарел, способны мобилизовать свою несовременность или — пользуясь другим переводом термина Ungleichzeitigkeit — несинхроничность. Будучи понят должным образом, несинхронизм становится инструментом взлома и перекалибровки времен, и с этой точки зрения темпоральная политика представляется важнейшей практикой старости.

Не притязая на

Так, взятая в качестве глубинного интервью, совокупность речи о 6230i свидетельствует о том, что большинство информантов воспринимают его как двояко понятый анахронизм. С одной стороны, это «пережиток» в том безобидном смысле слова survival, что ему изначально придавал Эдвард Тайлор — «живое свидетельство или памятник прошлого»[9], которое в силу привычки переносится на современную «стадию» исторического развития. Ясной становится часто выказываемая реакция удивленного умиления: артефакт далекой древности, 6230i возбуждает у владельца смартфона искренний этнографический интерес, а в иных случаях действует не хуже печенья Мадлен, провоцируя каскад воспоминаний юности, безошибочно облачаемых в романную речь (о подобном поэтическом подъеме, который сопровождает моральное, то есть чисто экономическое, устаревание технических объектов, говорил Жильбер Симондон). С другой стороны, это «пережиток» в чуть более позднем марксистском[10], а далее советском, смысле — застрявшее в настоящем прошлое, явно или неявно грозящее будущему. Рефреном звучит ma jeunesse est finie, и организованный темпоральным порядком модернизации sensus communis делает практически немыслимым добровольный отказ от условного iPhone X в пользу Nokia 6230i, который лишь по ряду цивилизационных недоразумений продолжает бытовать за пределами технологической кунсткамеры. Отсюда вопрос, чаще всего следующий за сентиментальным флешбеком: почему бы, «если есть возможность…», не обзавестись чем-нибудь более современным?

Поле напряжения между двумя указанными значениями понятия «пережиток»[11] могло бы, как кажется, пригодиться для компаративных исследований дискурса о старости. Однако последний вопрос возвращает нас, и каждый раз — меня, к проблеме определения современности. Что значит быть — более или менее — «современным»? В некотором смысле, наиболее эксплицитно сформулированном в размышлениях Мишеля Фуко о Просвещении, ответом становится сам по себе акт проблематизации, полагаемый основой определенного (Фуко называет его, конечно, «философским») этоса. Тогда несинхроничный гаджет — или, скорее, несинхронизм как гаджет, на манер анахронизма у Джорджо Агамбена[12] — оказывается инструментом подключения к современности, которая требует удержания рефлексивной дистанции по отношению к собственному времени («современное несвоевременно») и постоянного археологического (в интересном[13] смысле слова) усилия. Современность, подобно истории, конституируется выходом из себя самой — и важна здесь, опять же, не столько несинхроничная техника (хотя к советам Симондона стоило бы прислушаться), сколько техника несинхроничности.

Такая парадоксальная диалектика, конечно, подрывает ходячие представления о современности, но вместе с тем порождает совершенно политически беспомощное ощущение её ускользания. В одной из наиболее интересных статей тематического номера «Социологии власти» Игорь Кобылин пишет, что «сегодня неуловимость “современного» уже стала массовым переживанием: о том, что актуально, с чем необходимо синхронизировать свою жизнь, мы узнаем только через специальные инстанции — в новостях, на выставках contemporary art или в модных журналах»[14]. Таким образом, согласно Кобылину, «вся современная ситуация с “современностью» может быть описана в духе лакановской теории взгляда. Современность смотрит на нас откуда-то извне, из некоей недостижимой точки. Но именно этот «взгляд” мы перехватываем, именно в этой оптике присвоенного чужого взгляда смотрим на окружающий мир и самих себя”[15]. Как нередко случается, сказанное в примечании удивительным образом не соответствует основному содержанию статьи, где обсуждается «вопрос о совместимости критического потенциала анахронизма с перспективой политемпоральной онтологии, которая возникает в ходе критики линейного времени модерна»[16].

Проблема инструментализации анахронизма заключается в том, что его критический потенциал разбивается о привычную стрелу линейного времени прогресса и в известном смысле ею переприсваивается. Наглядной иллюстрацией этой проблемы может послужить фильм Кристофера Рота и Армена Аванесяна «Hyperstition», герои которого занимаются неустанной пересборкой координат прошлого-настоящего-будущего, в результате регистрируя неудачу всего предприятия — безуспешного постольку, поскольку оно осуществляется в рамках «базового» или, как его называет Бербер Бевернаж, «референциального времени»[17]. Это заставляет думать о том, что по-настоящему насущной задачей критической мысли о времени является не уничтожение, например, будущего (что предлагается некоторыми современными теоретиками), но отказ от «прошлого», «настоящего» и «будущего» вместе взятых и изобретение иных, неизбежно[18] пространственных темпоральных моделей. Таких, например, где время будет пониматься как определенная форма пространственной конфигурации или, пользуясь терминами Луи Альтюссера, как эффект и даже идеологическая проекция внутрисистемного динамизма[19]. Пролиферация и усвоение подобных моделей позволили бы, с другой стороны, «[о]ценить [саму] местность как бесконечное, но сладостное усилие»[20] по производству времени.

В рамках этого небольшого текста, как водится, нет никакой возможности подробно обсуждать плоды направленного в соответствующую сторону воображения, будь то (компромиссный, по мнению Бевернажа[21]) гиперсистематизм Альтюссера, ритмичные атомные вихри Мишеля Серра или постделезианская топология Мануэля Деланды, которую комментирует Кобылин. Укажу лишь на одно желательное терминологическое смещение: дефективному «анахронизму», теряющему всякий смысл вне линейной хронологии, следовало бы, как кажется, предпочесть «несинхронизм», с помощью которого Эрнст Блох пытался представить иcторию как многомерное, мультитемпоральное и полиритмичное пространство, открытое для политического действия[22]. Как и Альтюссер, Блох не удержался от соблазна, питаемого модернистской верой в возможность революции, редуцировать множественность времен к утопическому communistische Sprache. Однако в нынешней ситуации, когда неудачный опыт Нового Времени едва ли позволяет всерьез говорить как о модернизации, так и о революции, намеченная им диалектика несинхронизма остается перспективным инструментом темпоральной (пере)ориентации.

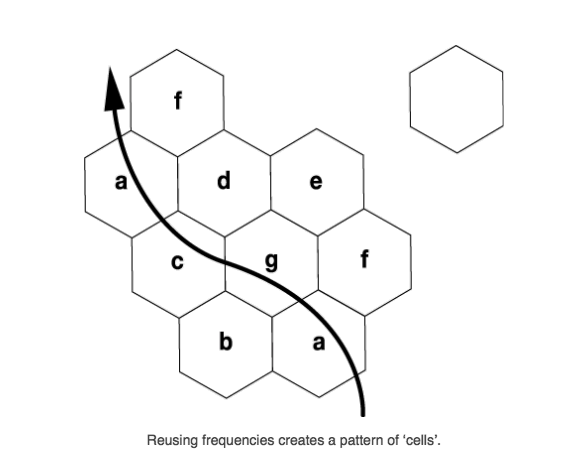

Стоит ли говорить, что для лакановского «взгляда» тут не остается никакого места. Мы, действительно, постоянно синхронизируем свою жизнь с тем, «что современно», посредством тех или иных инстанций (упомянутые новости, выставки, журналы), однако они настолько же не «специальны», насколько не трансцендентны (список можно запросто продолжить, например, предельно демократичными каналами Youtube и т. д.) Пользуясь привычными метафорами, можно сказать, что отдельно взятая «современность» разлита в разного рода сетях — не в последнюю очередь социальных — кристаллизуясь в результате той или иной цепочки устойчивых синхронизирующих (ся) практик, которые и обеспечивают структуры темпоральной мобильности. Á propos: вероятно, некоторое представление об устройстве подобных структур можно было бы получить, обратившись к тому же 6230i, точнее — к использующейся им «сотовой» технологии сетей подвижной радиотелефонной связи.

Согласно типологии «настоящего», которую предлагает Алейда Ассман, в такой перспективе время будет пониматься «архаически» — как время, которое «наполнено действиями… задающими качественную множественность темпоральности и различные её ритмы»[23]. Так, например, «день складывается из череды отрезков настоящего, протяженность которых измеряется совершающимися в них действиями и состоит из них»[24]. Говоря о таком времени в диапазоне дня, Ассман полагает составляющие его действия исключительно рутинными и шаблонными, не требующими сфокусировнного внимания — «время принимать душ, время утреннего кофе, поездки на автобусе, время сигареты, совещания, беседы, ужина, время для игры в карты и бутылки вина»[25] — что заставляет её перейти к различию между «содержательным» и «пустым» временем, хрестоматийной иллюстрацией которого служат сетования (не) прибиравшегося в комнате Льва Толстого, с легкой руки Виктора Шкловского сыгравшие непомерно важную роль в становлении современной теории литературы и, возможно, эстетики вообще. Последняя же убедительно показывает, что на деле «предметом пристального внимания может оказаться все, что регистрируется нашими органами чувств и вызывает у нас интерес: люди, животные, ландшафты, знаки случайности»[26], а спортивное соревнование (и потенциально любая ситуация вообще) «предъявляет, моделирует и тематизирует восприятие времени за счет приемов ускорения или замедления… концентрации событий или их разреженности»[27] не хуже театрального спектакля.

Таким образом, дискретные действия «настоящего» всегда образуют сложные мультитемпоральные и полиритмичные конфигурации, синхронизирующиеся в ту или иную «фикцию современности»[28] — и механизмы её политизации, коль скоро границы между политикой и эстетикой давным-давно проницаемы, могут работать посредством расширения диапазонов эстетического внимания, за которое и разворачивается настоящая борьба. Сам акт синхронизации — дизъюнктивый синтез, учреждающий со-временность одного и

***

В заключение вернусь к оброненному Фишером замечанию о том, что нынешнюю «долгую темную ночь конца истории» — пресловутый «презентизм»[29] — характеризует утрата «слабой мессианской» надежды, что вполне прозрачным образом отсылает к мессианизму Вальтера Беньямина и его знаменитым тезисам «О понятии истории». Мне, однако, в том числе по случаю издания книги «Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам», хотелось бы упомянуть агамбеновскую интерпретацию мессианического времени, которое он толковал при помощи предложенного Гюставом Гийомом времени «оперативного» (temps opératif). В одном из ключевых пассажей Агамбен суммировал различие между хронологической и мессианической темпоральностями следующим образом:

«Мы можем дать первое определение мессианического времени: это время, которое требуется времени, чтобы прийти к концу, — или, точнее, время, которое мы задействуем, чтобы довести до конца, завершить наше представление о времени. <…> Оно есть оперативное время, подгоняющее время хронологии, прорабатывающее и трансформирующее его изнутри, время, требующееся нам, чтобы довести время до конца, — и в этом смысле: время, которое нам остается. И если наше представление о хронологическом времени как времени, в котором мы существуем, отделяет нас от нас самих, превращая, так сказать, в бессильных зрителей самих себя, безвременно взирающих на убегающее время, в вечной нехватке самих себя, — то мессианическое время, как оперативное время, в котором мы схватываем и завершаем наше представление о времени, — это время, которым мы сами являемся, а значит, это единственное реальное время, единственное время, которым мы располагаем».[30]

При этом важно, что мессианическое время — пульсирующее внутри времени хронологии, готовое вырваться в любой момент и произвести неуловимое смещение, являющееся «во всех смыслах решающим»[31] — это результат трансформации последнего, которую оно испытывает, оказавшись в позиции остатка. Иными словами, опыт мессианического времени, времени действия par excellence, открывается нам буквально в модальности deadline’а (тут следует лишить это словечко негативных институциональных коннотаций) — в «последний момент», длительностью которого запускается известный подъем душевных сил, когда «время сжимается и начинает кончаться»[32]. И кому, казалось бы, подобная модальность ближе — подобная технология синхроничности[33] доступнее — чем старикам?

__________________________________________________________________________________

[1] К этому эпитету, как бы невзначай брошенному Фишером, я обращусь далее.

[2] См. Фишера про double bind постфордизма: «Работа и жизнь становятся нераздельными. Капитал преследует вас во снах. Время перестает быть линейным, становится хаотичным, разбивается на пунктирные отрезки. Нервные системы перестраиваются точно так же, как производство и распределение. Чтобы эффективно функционировать в качестве компонента точного производственного графика, вы должны развить способность реагировать на непредвиденные события, вы должны научиться жить в условиях того, что теперь обозначают неуклюжим неологизмом «прекаритет». Периоды труда чередуются с периодами безработицы. Обычно вы оказываетесь заняты в нескольких краткосрочных работах, лишаясь возможности планировать что-то на будущее. И Марацци, и Сеннет указывают на то, что дезинтеграция устойчивых трудовых паттернов отчасти следовала желаниям самих рабочих — именно они не хотели, что вполне понятно, работать на одной и той же фабрике по сорок лет. Во многих отношениях левые так и не смогли оправиться от того, как их провел Капитал, мобилизовав и поглотив желание освободиться от фордистской рутины. <…> Следствием, как указывает Марацци, является то, что постфордистские рабочие стали напоминать евреев из Ветхого Завета, после того как те оставили свой «дом рабства»: они освобождены от уз, к которым они не хотят возвращаться, но в то же время они брошены, оставлены в пустыне и не понимают, куда держать свой путь».

[3] Старики оказываются темпорально иммобилизованы — тут, конечно, не избежать некоторой путаницы метафор — в прямом смысле: им просто-напросто отказано в возможности свободного исторического движения. В свете дальнейшего изложения, однако, следует иметь в виду, что «подавление свободы в современной культуре осуществляется в форме мнимого, как бы слишком легко преодолимого запрета на свободное пространство и действительного запрета на свободное время. Мобильность, отождествляемая с пространственной свободой, в действительности является превращенной формой темпоральной несвободы» (Ганжа А.Г. Модальности принудительного в современной культуре // Философия свободы. Отв. ред.: Д.Э. Гаспарян. СПб.: Алетейя, 2011. С. 235.) — и, по-видимому, vice versa.

[4] Парафраза витгенштейновского афоризма из посмертно изданных заметок «О достоверности». «Подобная остановка для размышлений, — пишет Алейда Ассман, — позволяет войти в новое настоящее» (Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 30.)

[5] Как показал Константин Фазолт, «анахронизм является политическим изобретением, сделанным религиозными реформаторами и гуманистами в их борьбе с папством и Священной Римской империей. С его помощью они могли, в частности, оспаривать знаменитый принцип translatio imperii. А вместе с анахронизмом на свет появилась идея онтологической несовместимости порядков прошлого и настоящего…» (Олейников А. Политика времени // Социология власти. №2. 2016. С. 12.)

[6] См.: Osborn P. Politics of Time: Modernity and Avant-Garde. L.: Verso, 1995.

[7] Цит. по материалам круглого стола «Политика времени: анахронизм и современность» (Нижний Новгород, ГЦСИ «Арсенал», 14 мая 2015 года): http://gefter.ru/archive/16924

[8] См.: Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. Пер. с фр. Д.Я. Калугина; науч. ред. О.В. Хархордин. СПб.: Издательство Европейского университета в

[9] Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. С. 13.

[10] Кое-что о рецепции тайлоровского понятия Льюисом Морганом, Марксом и Энгельсом см. в работе: Маслов Б. Эволюционизм как проблема революционного сознания // Русская интеллектуальная революция 1910–1930-х годов: Материалы международной конференции (Москва, РАНХиГС, 30–31 октября 2014 г.). М.: Новое литературное обозрение, 2016. C. 34-35.

[11] Ветер из «Windy City» приносит имя Александра Веселовского. О нем см.: https://lucian.uchicago.edu/blogs/historicalpoetics/

[12] Агамбен Дж. Что современно? К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. С. 46.

[13] Там же. С. 55-56.

[14] Кобылин И. История и топология: падение и взлет анахронизма // Социология власти. №2. 2016. С. 18.

[15] Там же.

[16] Олейников А. Цит. соч. С. 12-13.

[17] Бевернаж Б. Аллохронизм, равенство во времени и современность. Критика проекта радикальной современности Йоханнеса Фабиана и доводы в пользу новой политики времени // Социология власти. №2. 2016. С. 193.

[18] Как замечает Илья Клигер, чаще всего «отказ от осмысления времени в пространственных категориях приводит к умножению именно пространственных метафор для описания альтернативного видения истории» (Клигер И. Археология движения и система систем. О несинхронных моделях истории в работах формальной школы // Русская интеллектуальная революция 1910–1930-х годов: Материалы международной конференции (Москва, РАНХиГС, 30–31 октября 2014 г.). М.: Новое литературное обозрение, 2016. C. 52.)

[19] Там же. С. 45.

[20] Драгомощенко А. Тавтология. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 216.

[21] Бевернаж Б. Цит. соч., с. 193.

[22] См.: Bloch E. Nonsynchronism and the Obligation to its Dialectics // New German Critique. 1977. № 11. Pp. 22-38. Судя по всему, эти интуиции были подсказаны искусствоведческими построениями Вильгельма Пиндера, изложенными в книге «Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas» (1926). Ср.: «To a notion of the one-dimensional movement of historical time, Pinder opposes a three-dimensional historical space in which each “point of time” is a plumb line through a broad band encompassing various generations, rhythmically staggered and unfolding at different stages. (Compare Bloch: “History is not an essence advancing linearly, in which capitalism, for instance, as the final stage, has resolved all previous stages, but is rather a polyrhythmic and multi-spatial entity with enough unmastered and as yet by no means revealed and resolved corners.”) Just as Bloch“s notion of nonsimultaneity is a challenge to institutionalized Marxism”s traditional tendency to fall into historical determinism and its belief in an unproblematic progress, Pinder“s book represents a challenge to art history”s traditionally unilinear sense of historical time; and where Bloch raises the “problem of a multi-layered dialectic,” Pinder had already written of art history’s need to address the “multi-levelled reality” of history.» (F.J. Schwartz. Ernst Bloch and Wilhelm Pinder: Out of Sync // Grey Room. № 3. 2001. P. 63-64). Чрезвычайно занимательную поколенческую проблематику в настоящем тексте обсуждать, увы, не приходится.

[23] Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 26.

[24] Там же.

[25] Там же.

[26] Там же. С. 30.

[27] Там же. С. 29.

[28] Термин Осборна, см.: Osborne P. Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art. London: Verso, 2013. Это можно сравнить, например, с тем, как «первичные» речевые жанры, по Бахтину, включаются в сложные конфигурации интегральных «вторичных» жанров. С этой точки зрения темпоральные конструкции, которые мы обнаруживаем в тех или иных художественных текстах, оказываются, в самом деле, продуктами лабораторий конструирования новой (темпоральной) политики.

[29] Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности. Пер. с фр. А. Беляк // Неприкосновенный запас. 2008. № 3(59).

[30] Агамбен Дж. Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам. Пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 92.

[31] Там же. С. 94.

[32] Там же. С. 93.

[33] Поостережемся аналогий с юнгианским Synchronizität…

В статье использованы иллюстрации Андреаса Тёпфера из книг «Speculative Drawing» и «Поэтика настоящего времени».

Больше обновлений от «Стенограммы» можно найти здесь.