Ориенталистская Большая игра: кому принадлежит Дальний Восток?

An English version of this text is available here.

Политическая борьба за восточные земли, известная как Большая игра, привела к многочисленным колонизациям, изменившим лицо Северо-Восточной Азии. История российского Дальнего Востока тесно связана с колониальными амбициями Российской империи и насильственным изменением идентичности региона.

Новый текст проекта Atlas посвящен ревизии ориентализма на тихоокеанском побережье России. От колониальных практик завоевания, выселения местного населения и пополнения коллекций западных музеев предметами из Севера-Восточной Азии, до возникновения современных художественных стратегий, в которых художники, пользуясь своей географической отдаленностью от центра, рекартографируют регион, высвобождая подавленные голоса и выстраивая альтернативные нарративы прошлого и настоящего.

Илллюстрации для текста сделала Соня Уманская. Перевод на русский Саши Зубрицкой.

- «Желтая угроза» и опиумные войны

- Проблема реституции

- Рекартографируя Восток: взгляд художников

«Желтая угроза» и опиумные войны

Это эссе — приглашение к ревизии ориентализма на тихоокеанском побережье России и того, как на этот ориентализм отвечали художественный и музейный контексты. Политическая борьба за восточные земли (преимущественно Центральную Азию), развернувшаяся в середине XIX века между Британской и Российской империями, также известная как Большая игра (или Война теней), привела к множественным колонизациям, в числе которых значатся изменения и на востоке Азии: установление контроля Британской империи в Гонконге и Российской — на территории современного Приморского края. Территория России с тех пор представляется горизонтальной осью, соединяющей Москву и Владивосток протяженной Транссибирской магистралью. По всей видимости, именно неудача царизма в Крымской войне (1853–1856) подтолкнула Российскую империю к колонизации юго-восточных берегов континента. Основание Владивостока в качестве военной морской гавани в 1860 году было важным шагом к установлению здесь собственного «нового Ближнего Востока» и возможностью получить выход к Тихому океану через незамерзающий залив Петра Великого. Эта ориентальная жажда привела к уничтожению культуры народов, населявших территорию, впоследствии названную российским Дальним Востоком. До этого его столица — Владивосток — была частью Внешней Маньчжурии и носила название Hǎishēnwǎi (дословно с китайского — «бухта трепанга (или морского огурца)».

Предпосылкой к присоединению к России Дальнего Востока было подписание неравноправного для Китая Айгунского (1858), а затем Пекинского (1860) договоров в момент, когда династия Цин была ослаблена британской Опиумной войной, в китайской истории также известной как «Век унижений». Одной из причин обеих Опиумных войн, развязанных британцами, стал международный торговый дисбаланс. В этот период спрос Британии и в целом Европы на китайский шелк, фарфор и чай был гораздо выше, чем спрос китайской стороны на европейские товары (за исключением серебра). Британцы нашли решение, начав массово импортировать опиум из своих колоний Индийского субконтинента в Китай, что вскоре стало серьезной проблемой для китайской нации. Опиум, продававшийся в Китае, производился и на территории российского Дальнего Востока в конце XIX — начале XX вв. Этим занимались китайские наркоторговцы, которые затем контрабандой переправляли опиум на родину для продажи. К тому же в Приморском крае выращивали опиум для дальнейшего экспорта в западные и южные районы Российской империи. Как писал этнограф Илья Левитов, «наркотики — это первый авангард желтой расы в России».

Но кто же в действительности эта «владеющая востоком» фигура?

Само русскоязычное название Владивостока — буквальное выражение империалистических амбиций. Но кто же в действительности эта «владеющая востоком» фигура? До прихода советской власти во Владивостоке преобладало китайское население. В основном они были подсобными рабочими, но также были заняты в сельском и лесном хозяйстве и горнодобывающей промышленности. Они же открыли множество опиумных курилен и игорных залов, что можно ретроспективно отнести к последствиям Опиумных войн. Район Владивостока, где проживали китайцы, назывался (и до сих пор называется) Миллионкой (будто бы их там жили миллионы). Расистская метафора «желтой опасности» (ксенофобского представления об угрозе, якобы исходящей от китайцев, японцев и корейцев) закрепилась в истории как предлог, который впоследствии использовали для депортации целых этнических групп из этого региона. В Государственном архиве Приморского края хранятся подробные и порой предвзятые фотодокументы, изображающие китайцев, живущих в тесноте, употребляющих морфий и курящих опиум, — их можно трактовать как изображения угрожающей (вновь прибывшему славянскому населению) жизни «Других», что впоследствии было использовано для оправдания массовой этнической чистки города силами НКВД.

Другая «Желтая опасность» — предполагаемая военная угроза со стороны Японии — стала основанием для постройки Владивостокской крепости: огромного военного объекта, рассредоточенного по всему Приморскому краю. Крепость, возведенная в конце XIX века для обороны Российской империи на Японском море, сейчас оказалась под крылом местного музея, названного в честь «первооткрывателя» края Владимира Арсеньева. За последние несколько лет около 50 объектов крепости, числившиеся военными, получили музейный статус и были официально переданы в музей-заповедник «Владивостокская крепость». Музей преподносит это как своего рода реституцию — возвращение наследия города владивостокцам. Проводя на территории крепости публичные мероприятия — рассчитанные на семейную аудиторию концерты и фестивали, — музей, таким образом, невольно эстетизирует военное наследие.

Проблема реституции

Стремление зафиксировать и рекартографировать Восток привело множество западных музеев к пополнению спорным образом своих собраний предметами из Северо-Восточной Азии. Детали быта и обихода, личные вещи первоначальных этнических групп (или коренных жителей) современного Приморья (тунгусов, нанайцев, удэге, орочей, нивхов), а также исконно китайских этнических диаспор, населявших эти территории, хранятся сегодня во многих европейских коллекциях и продолжают воспроизводить нескончаемую экзотизацию Востока западным взглядом. Эти предметы — лишь часть более широкого проблематичного дискурса, к которому относятся как «переселенческие миссии» российских этнографов, ставивших перед собой задачу по исследованию народов на окраинах континента, так и христианские миссии европейцев в Китае, «просвещавшие» буддистов с помощью католицизма (как, например, Маттео Риччи).

На фотографиях, хранящихся в коллекции Венского университета, запечатлена реакция семьи гиляков (одной из дальневосточных народностей) на визит белого человека. Эти снимки — свидетельство амбивалентного отношения местных жителей к тому снисходительному любопытству, с которым их жизнь наблюдали и документировали. В Вельтмузее — еще одной венской этнологической коллекции — хранятся предметы из Приамурья, по-видимому, завезенные тюрингским предпринимателем Адольфом Даттаном из поездок по Владивостоку и окрестностям. Другая часть вывезенных из региона предметов находится в противоречивом Гумбольдт-форуме, где содержатся многие этнографические коллекции Берлина. Глобализация моментально повлекла за собой экзотизацию «отдаленных» мест и фиксацию найденных предметов в «домашних» архивах.

Что движет решением вернуть объект «домой»: раскаяние в былом ориентализме или чистая дипломатия?

Одной из наиболее противоречивых историй вывоза культурных ценностей среди тех, что происходили в Китае в контексте опиумных войн, служит разграбление Летнего дворца Юаньмин Юань (Yuanmingyuan) в Пекине. Во время Второй опиумной войны в 1860 году французские и британские войска захватили дворец и в последующие дни разграбили и уничтожили императорские коллекции, «осевшие» в итоге во многих европейских музеях и хранящиеся там по сей день. Как объясняет Ву Хунг в своей книге «История руин: присутствие и отсутствие в китайском искусстве и визуальной культуре», развалины Юаньмин Юань и Старого летнего дворца были сохранены пекинскими властями в руинированном состоянии даже в период Культурной революции, чтобы оставаться «немым укором» Западу и напоминать о «Веке унижений».

Спорный сегодня вопрос реституции культурных ценностей выводит узкопрофессиональный музейный контекст на глобальный политический уровень и рискует стать инструментом мягкой силы в руках европейских держав. Что движет решением вернуть объект «домой»: раскаяние в былом ориентализме или чистая дипломатия? Не является ли снисходительный жест возврата очередным синдромом европоцентристского превосходства? А если музей продолжает владеть предметами других культур, до какой степени он владеет смыслами, заложенными в них? Все эти вопросы наталкивают на главный: не являются ли многочисленные коллекции «восточных департаментов» европейских музеев наследниками и продолжателями той самой непрекращающейся Большой Игры за Восток?

Рекартографируя Восток: взгляд художников

Дальневосточные территории кажутся идеально подходящей зоной для рождения самостоятельных художественных практик. В советское время Владивосток, в силу своего закрытого статуса порта и географической отдаленности от Москвы, стал местом для появления художественных позиций, отвечающих на сложившиеся изоляционизм и автономность. Важными для понимания эпохи до закрытия города являются работы художественного коллектива «Зеленая кошка», активность Давида Бурлюка в Приморье в революционные годы, а также публикация влиятельного в те годы журнала «Творчество». Условная «тихая гавань» имперского Дальнего Востока уже тогда сыграла значительную роль для появления контркультурных движений.

Исследуя многообразие практик приморских художников, можно проследить влияние советской изоляции на их художественные методы. В данном случае самоархивирование выделяется как художественный метод, остающийся ключевым как для советских, так и для современных приморских художников, уходивших во «внутреннюю миграцию», работая на островах и в деревнях Приморья. Такими пространствами могут стать не только реально существующие географические точки: например, спекулятивная практика молодого владивостокского художника Виктуара — это вымышленное издательство, несуществующее сообщество печати, представляющее из себя в том числе политический жест создания воображаемого пространства со своими порядками и условиями. Абсурд и ирония — еще один частый мотив, встречающийся в работах приморцев. Примером служит серия Ильи З. «План эвакуации», которую можно интерпретировать как ответ на вопрос о принадлежности земли, исходя из того, что территория, скорее всего, не принадлежит никому, поскольку она всегда была временным пристанищем для потоков людей, приходящих и уходящих.

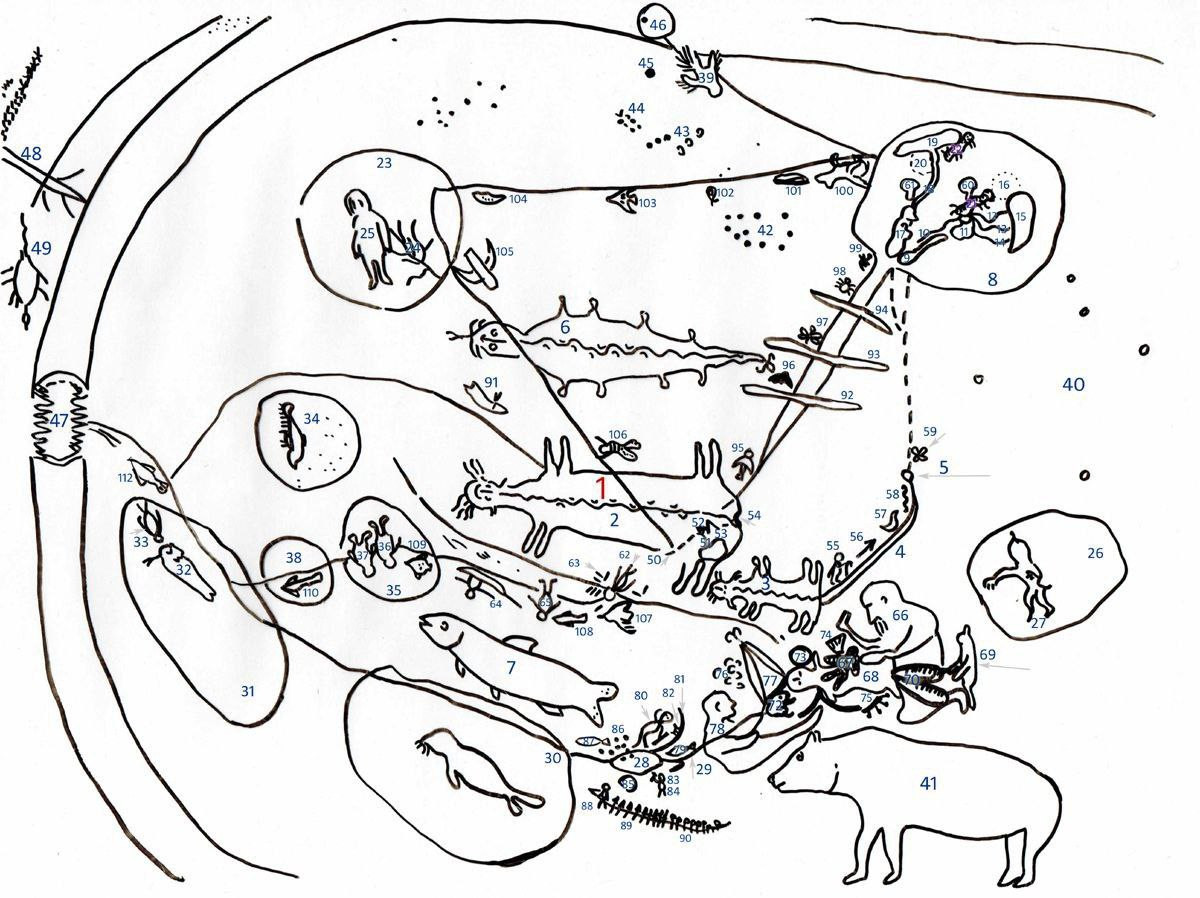

Деколониальное рекартографирование пространства реализуется художниками в том числе через обращение к неочевидным или забытым нарративам места. Во время своего визита в Приморье несколько лет назад художник Константин Г. обратился к тому, как сегодня выстраивается нарратив в рамках местной этнографической коллекции. Референсом послужил музейный экспонат — карта, составленная столетие назад орочским шаманом Сиану Хутунка, на которой изображено путешествие и перевоплощение (предположительно человеческой) души в загробном мире. Об этой карте была написана этнографическая статья путешествовавших в том году к орочам сотрудников ленинградского Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Академии наук СССР В. А. Аврорина и И. И. Козьминского. Они встретились с шаманом и зафиксировали его карту и ее расшифровку в публикации 1949 года, вышедшей от имени Музея антропологии и этнографии.

Карты как навигационный медиум и инструмент доминирующего научного знания о географии и структуре пространства, казалось бы, претендуют на роль объективного документа, хотя их композиция или отдельные детали зачастую показывают довольно субъективные время и место, а также условия собственного появления. Художник Константин Г. сознательно дистанцировался от роли карт как модернистского пережитка и подчеркнул важность цикличности на карте как способа взаимосвязи всех живых и неживых существ через сомнение в стабильности их положения. Теоретик географии Борис Родоман называл карты, изображенные не по правилам научной картографии, «картоидами». Практика рекартографирования и у Сиану Хутунки, и у К. Г. — непосредственный пример их создания.

Деколониальное рекартографирование пространства реализуется художниками в том числе через обращение к неочевидным или забытым нарративам места

В своем эссе «Агентность и коллекции» Клементин Делисс предлагает называть художественную позицию, имеющую дело с музейной этнографической коллекцией, «ремедиаторской»: «Собирая новую констелляцию, художник как (ре)медиатор ассоциаций, подталкивает объект к избыточной интерпретации, подпитывая нестыковки, поощряя отрицания и разоблачения, вместо того чтобы позволить эстетическим и семантическим измерениям уложиться в преобладающее остенсивное определение». Такой пересборочный подход к музейной коллекции (как и жест Константина Г. в отношении шаманского картоида в Музее истории Дальнего Востока) — это сопротивление этнографическим канонам через преодоление смысловой неподвижности объекта и его фиксированности на репрезентации минувших времен. К. Г. повторил карту в своей оригинальной технике, придав ей новое значение. Приписывание конкретной карты, хранящейся в музее, в действительности существовавшему автору из числа коренных жителей через ее переработку в другие образы — это не проявление синдрома белого спасателя, а оживление хранящегося объекта, приводящее его в новое отношение к месту в истории проблематичных этнографических миссий.

Рекартографирование как стратегия косвенно реализуется Александром К., владивостокским художником, который регулярно удаляется на преимущественно необитаемые острова, окружающие Владивосток, чтобы пожить там в изоляции. Отправляясь туда, он составляет карту, зарисовывая каждую географическую точку, которая помогла бы заново описать эти острова. При этом художник даже имитирует научную эстетику морских навигационных карт, но сопровождает рисунки своим собственным, выдуманным шифром. А. К. практикует письмо, шифрование и визуальную запись как методы пересборки географических координат. Он переписывает устные истории других людей, добавляя их в дневники своих островных зарисовок. Его карты предельно функциональны и при этом сохраняют эстетику гетеротопного пространства.