Портрет экспериментального фильма: Йонас Мекас

Это интервью, взятое у Йонаса Мекаса в

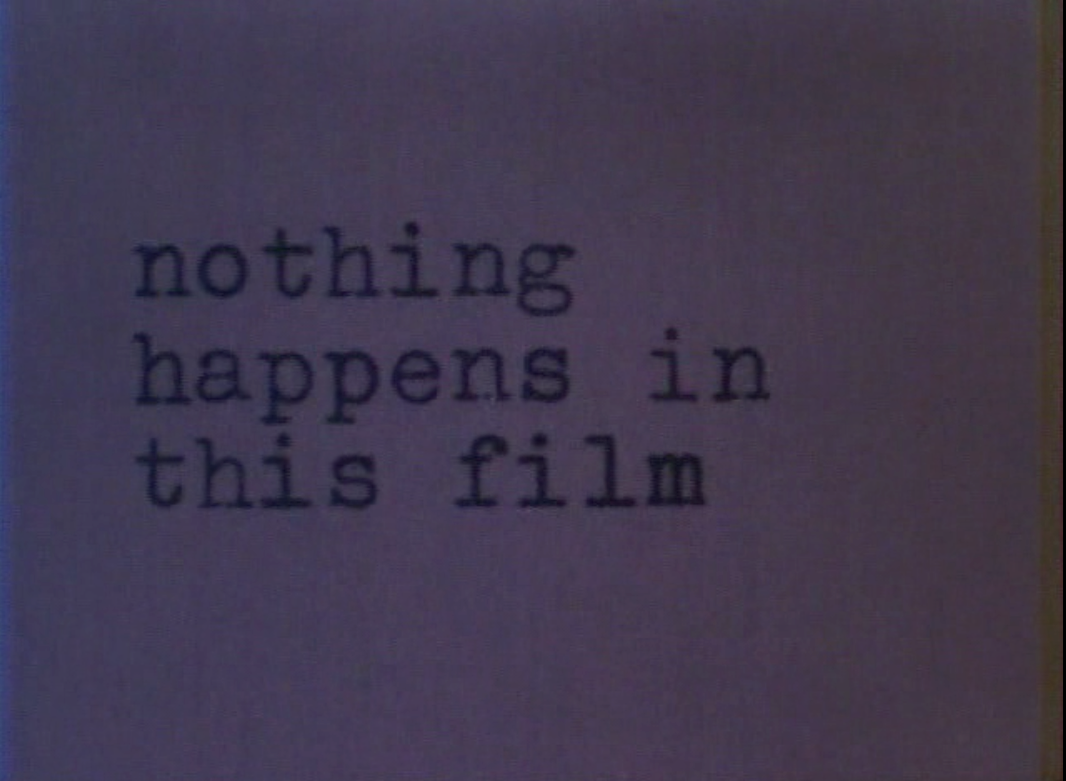

Литовско-американский режиссер Йонас Мекас снимает фильмы уже больше полувека. Его часто называют крестным отцом экспериментального кино — хотя сам он и регалий, и термина «экспериментальный» сторонится, предлагая ограничиться словом «кино». Его фильмы — наблюдения автора за жизнью вокруг, поэтическая хроника Нью-Йорка второй половины XX века. Впрочем, не только Нью-Йорка и, возможно, не столько. В первую очередь это эссе о процессе визуального переживания момента, достойного стать фильмом. Многолетний эксперимент Мекаса — проверка гипотезы о том, что снимать кино значит всего лишь добавить в свою жизнь камеру.

Олег Баранов: Вы писали у себя на сайте про книгу «Звуковой ландшафт», о повседневных звуках.

Йонас Мекас: О, да, отличная книга.

О.Б: У вас есть любимый звук?

Й.М: Нет, нет, любимых нет. Мне нравятся все. Точнее, это зависит от того, где находишься, и от того, что делаешь. Если ты, например, в Париже и тебе нравится Париж, то ты оказываешься погружен в парижские звуки. Или вот в

О.Б: Но это если сами места нравятся?

Й.М: А места мне тоже все нравятся. Любое место мне интересно. Вы смотрели мой фильм «Уолден»? Я там использовал очень много городского шума — метро, все что угодно. И я очень часто так делаю. Звук ведь тоже часть города — нематериальная, не как здания, но все равно часть того, чем он является.

О.Б: Вы ведь давно в этом районе живете (прим. — Мекас живет в студии в бруклинском районе Клинтон-Хилл)?

Й.М: Шесть или семь лет.

О.Б: Дело ведь еще и в том, что когда живешь в большом городе — у

Й.М: Скорее наоборот — постепенно начинаешь его забывать, перестаешь его слышать. Он просто становится твоей средой. Люди часто говорят: «На

О.Б: Вы снимали «Эмпайр» с Уорхолом — насколько я понимаю, съемка велась из помещения, откуда даже при желании нельзя было услышать всего этого шума. Это не было попыткой создать какой-то параллельный Нью-Йорк, обратный настоящему в смысле звука?

Й.М: Ой, нет, это просто картинка из мира Энди Уорхола. Он интересовался поп-иконами, вот и все. Образами, вроде как отражающими его поколение, жизнь вокруг. А когда ты оказываешься в

О.Б: В своих фильмах вы ведь стараетесь избегать таких, не знаю…

Й.М: Да, но я говорю об Энди Уорхоле. Это его волновали все эти вещи, не меня. Меня интересует совершенно обратное. Не вещи, которые видны изо всех концов Нью-Йорка, а реальность, которую не замечаешь даже когда она прямо рядом с тобой. Невидимое, неважное, обыденное, не знаю, маленькие моменты наших жизней. То есть да, ровно обратное.

О.Б: Но ваши фильмы, грубо говоря, тоже можно считать фильмами со звездами. Кришнаиты на

Й.М: Такой идеи я в голове не держу. Да и вообще нет какой-то особенной идеи в том, почему я снимаю то, что снимаю. Это просто мои друзья или окружающая меня реальность. Я не снимаю известных людей. Просто, по сути, записываю за людьми, когда они что-то делают. Не потому, что они кто-то там, для меня это просто люди. Ну нет, в моих фильмах можно найти много известных людей, но далеко не все там такие. Да и те, что есть — в основном, они стали знаменитыми уже после того, как я их снимал. Тогда это была просто реальность, в которой я жил. Ничего особенного (смеется).

О.Б: Но это должно довольно сильно влиять на вас самого — раз вы так много наблюдаете, вы скорее всего много и подстраиваетесь под то, что вас окружает.

Й.М: Нет, нет. Я не меняю реальность, которую снимаю, а она не меняет меня. Если это происходит, то это, как бы это сказать, это и есть жизнь. То, что я делаю, не влияет на то, кем я являюсь, это просто и есть то, кто я такой. Я снимаю, я… пью воду. Конечно, когда я выпиваю стакан воды, он на меня влияет (смеется). И когда я снимаю, что-то такое тоже происходит, но это не так важно. Ну опять предположим, я

Я бы сказал, что люди, которых я снимал — вот они меня изменили. Потому что между нами возникли отношения. Момент из моего фильма — это момент из реальной жизни, из реальных отношений. То есть, сам процесс съемки меня не меняет, а вот люди — очень может быть.

О.Б: Но процесс съемки ведь отчасти и позволяет этим отношениям возникнуть.

Й.М: Не в моем случае. Обычно я снимаю незаметно и никто не обращает на меня внимания. Все знают, что я всегда снимаю и поэтому им все равно. Ситуация от этого не меняется.

О.Б: А как вы сами преодолели этот страх — поначалу явно неизбежный — просто брать и снимать людей?

Й.М: Сначала я все еще был под сильным влиянием, скажем так, конвенционального кино. Классической документалистики. И поэтому я пытался снимать так, как все снимали. Ну то есть всегда спрашивал «А можно я буду снимать?» Выставлял свет и вообще всячески вмешивался в ситуацию и отвлекал людей. А потом понял, что это все глупости, что это вообще не то, чем я хочу заниматься. Люди ведь до сих пор это делают — весь материал для телевидения, документального кино — приезжают со своими лампами, с чемоданами оборудования и все такое — и точно так же себя ведут. Я просто снимаю на свою маленькую камеру — и все.

И сейчас это как раз очень просто, а раньше я все равно мешал людям. Помню, в 1957-м или около того, Аллен Гинсберг устраивал поэтические чтения, и я пришел с камерой — у меня тогда был «Болекс» (прим. — швейцарская марка видеокамер, в 1957-м году были доступны только варианты для работы с 8-миллиметровой пленкой), а это, сами понимаете, — довольно шумная камера. И вот они начинают читать стихи, а тут я с этим «тра-та-та-та». Аллен услышал и сразу: «Что это такое?! Прекратите этот шум!». Ну и я прекратил, конечно (смеется). Только потом — уже через много лет, Аллен увидел тот кусок, что я успел заснять, и очень удивился: «А чего ты так мало снял? Надо было больше!». Я говорю: «Так ты же сам мне сказал выключить!». А он: «Надо было продолжать! Надо было все равно снимать!»

О.Б: Ну и вы тогда были одним из немногих людей с камерой, еще и шумной. А сейчас все снимают на телефоны или просто цифровые камеры, совершенно беззвучно. Разве что экран светится.

Й.М: Вот именно! Они не умеют снимать так, чтобы было незаметно. Вытягивают камеру вперед — и конечно все видят. Одного такого еще можно проигнорировать, но когда таких пять, семь! (смеется) А ведь всегда можно как-то, не знаю, попроще, поскрытнее.

О.Б: Это часто происходит на концертах и многих, понятное дело, раздражает. Поэтому я вспоминаю еще одну вашу короткометражку, «Элвис». Она ведь такая современная по своей сути — человек снимает концерт на трясущуюся ручную камеру. Только там таких как вы, наверное, и пяти не набралось бы.

Й.М: Да, и ведь это было его последнее выступление в

О.Б: С интернетом в этом смысле лучше, чем с телевидением. Много людей снимает, много где потом все это хранится.

Й.М: Да, но через десять лет все равно все пропадет. Кроме одного процента — того, что люди захотят сохранить или чем захотят поделиться с друзьями. 99 процентов того, что есть в интернете, или на YouTube, — просто исчезнет. Но этот самый один процент все же останется. Если в видео происходит что-то важное, заряженное — люди хотят это сохранить, скопировать, переслать кому-то.

О.Б: А вы в архиве (прим. — Мекас вместе с еще несколькими режиссерами в 1970-м году основал организацию Anthology Film Archives) работаете с этим одним процентом содержимого YouTube?

Й.М: Нет, это придется спасать кому-то другому. Просто потому что все сразу сделать нельзя. Мы даже с тем, что было сделано на пленке, справиться не можем. И храним только часть той части, которую следовало бы, по-нашему, сохранить. Приходится ведь делать копии — а пленку, на которой будет храниться эта копия, все сложнее найти. Интернет, цифровое видео, — этим пусть занимается кто-то другой. Моя ответственность, если позволите, сохранить, насколько возможно, идею кино моего поколения. Или просто одного небольшого периода — 50-е, 60-е, 70-е.

О.Б: При этом свои фильмы вы довольно давно снимаете на цифровую камеру. Как вы относитесь к тем, кто продолжает снимать на пленку?

Й.М: Ну, пленки хоть и немного, но она все еще есть, так что почему бы что-то с ней не сделать. Другой вопрос, что современность — реальность, которая существует здесь и сейчас, — включает в себя современные технологии. И они наиболее, на мой взгляд, подходят для работы с ней в искусстве.

Любая технология производится, да и придумывается, имея в виду определенный период времени. Ну кроме, может быть, бутылок или ножей (смеется) — повседневных инструментов. Что же касается искусства, то его материалы меняются с течением времени. Компании, которые раньше производили киноматериалы — целлулоид, на который можно снять фильм — больше этих материалов не производят. Так что мы можем использовать только то, что осталось с прошлых времен. И использовать — это нормально. Но еще через, не знаю, пять лет, вообще ничего не останется. Если только министерства культуры во всех странах, или ЮНЕСКО, не наладят производство инструментов для создания пленочных фильмов, а заодно и производства проекторов. А если наладят, то — что ж, история классического кино продолжится. До сих пор ведь производят музыкальные инструменты для исполнения музыки 400-летней давности.

О.Б: Вы в одном интервью говорили, что не любите истории.

Й.М: Нет, истории я очень люблю. Просто сам их не пишу. Только читаю или смотрю. Ну и тут смотря что понимать под историями. Есть «Тысяча и одна ночь» или «Дон Кихот» Сервантеса, или Достоевский — великие, великие рассказчики. Или «Одиссея» Гомера, все эти эпические поэмы — настоящие истории, но есть также и журналистика, к примеру. Поэзия. Пушкин, Уитмен и так далее. Появилось кино, и там тоже с одной стороны Гриффит, Эйзенштейн, а с другой — Брэкидж, Мари Менкен, Майя Дерен.

Есть в кино и поэзия. Есть дневники — точно также, как в литературе. Мемуары. Ну и так далее. В кино есть все формы историй. Как и любая форма искусства, кино — это дерево со множеством ветвей. Есть ветви большие и маленькие. И в кино, как и везде, есть свои романы — это большая ветвь. Поэзия — поменьше. Журналистика, дневники — все это ветви. Письма, открытки — ветви совсем небольшие. В дереве кино ветвей очень и очень много. Так же, как и дерево музыки — это оперы, симфонии, квартеты, песни и так далее, и так далее, и так далее.

Лично я практикую поэтическое кино. Точнее, меня тянет в поэзию и дневники. А если я знаю, что плох в больших историях, то зачем же мне за них браться? Это мне неинтересно. Оставим это другим. Оставим это Хичкоку. Или кому мы это оставим. Тем, кто знает, как рассказывать эти истории.

О.Б: Но вы бы хотели, чтобы киноиндустрия обращала больше внимания на эти маленькие ветви?

Й.М: Я не уверен, что понимаю о чем вы, когда вы говорите «киноиндустрия». Если вы собираетесь рассказывать большую историю и вам нужно много актеров, много площадок, тогда да, имеет смысл строить компанию и все это проворачивать — это производственная необходимость. А мне, для того что я делаю, никто не нужен. Мое кино — это кино одного человека.

О.Б: Интересно еще, что когда вы писали о кино, вы как раз много внимания уделяли широкому контексту — индустрии, если позволите. Делали прямые заявления о том, в каком состоянии находится кино как часть политики государства.

Й.М: Тексты о кино — это журналистика, эссеистика. Предполагается размышление или заявление, или комментарии — все зависит от ветви, опять же, журналистики и ветви того, о чем ты пишешь. Так или иначе, приходится делать заявления. А мы — я и другие — выбрали форму дневника, что-то в сторону поэтической записи, а то и просто записи. Заявления тут необязательны. Ты просто записываешь. Рефлексируешь. Реагируешь. Когда ты занимаешься журналистикой, пишешь о кино, пишешь о политике — тогда ты делаешь заявления. Хотя заявления — это такое дело… В журналистике заявления бессмысленны. Политики — вот кто делает заявления. Журналисты этим заниматься не должны (смеется).

О.Б: Вы очень много говорите о форме, о жанре того, чем человек занимается. Для многих художников жанр — это чуть ли не враг, лишнее ограничение. По крайней мере, не любой может сказать, в каком жанре работает.

Й.М: Да, но это и необязательно. Просто все, кто бы что ни делал, попадает в ту или иную категорию. Не так важно об этом задумываться. Когда пишешь стихотворение, то не думаешь «Так, а работаю ли я в жанре поэзии?», просто пишешь стихотворение. То же самое и с кино — если я снимаю фильм, то я просто снимаю фильм. А если рассказываю историю — не думаю о том, что работаю в форме нарратива. Но я все равно в ней работаю, ведь я не пишу эссе. Хотя иногда и эссе. Некоторые фильмы — как раз что-то среднее между нарративом и эссе. Форма может быть смешанной, но это очень редкое явление. Ну или взять ту же поэзию Гомера. О ней можно рассуждать как о нарративе — говорить о сюжете, персонажах. А можно о самом Гомере. Понимаете?

О.Б: Да. Только интересно, что вы часто употребляете слово «работа». Искусство и работа часто разделяются в пользу некоторой неопределенности искусства. У вас был момент этого осознания — того, что ваша деятельность — это работа. А значит поддается категоризации.

Й.М: Что бы ты не делал, тебе нужно двигать руками, двигать телом. Это называется работой. Действие, понимаете? Любое действие — это работа, будь то размышление, выпечка хлеба, или съемка фильма. Это вещи, которые нужно делать. Без действия ничего не произойдет. Вот вы и работаете.

О.Б: А расписание у вас есть?

Й.М: Расписание тоже необязательно. То есть, если вы руководите работой пятидесяти человек и тратите на это пятьдесят миллионов долларов, тогда расписание необходимо. Кто вам нужен сегодня, для какой сцены, когда и где она снимается — это и составит расписание. Но поскольку я не занимаюсь такого рода кино, то расписание мне и не нужно. Я ведь просто делаю заметки по ходу своей жизни. И я никогда не знаю наперед, что увижу или когда мне захочется достать камеру и записать конкретный момент. Конечно, всякое бывает — я могу сидеть и думать «Так, я никогда не снимал концертов, а

О.Б: А как вы вообще воспринимаете ваши старые фильмы? Как воспоминания?

Й.М: Нет, нет. От воспоминаний у меня в голове нет дистанции. А когда я вижу фильм, я вижу изображение.

Конечно, благодаря ним я вспоминаю какие-то моменты, переношусь в них у себя в голове. Но сами фильмы не похожи на воспоминания. Это что-то другое. Отрезки времени, на которые можно посмотреть с новой точки зрения.

О.Б: То есть вы не ставили себе цели — с помощью съемки или монтажа — цели сфотографировать свою память, когда она еще не стала памятью? Если так можно сказать.

Й.М: Нет, нет, никаких целей не было. Когда я берусь за монтаж, то просто убираю скучные куски — те, которые, как мне кажется, никому не будут интересны. Или уже не интересны мне. Но я не думаю о том, как это будет восприниматься через сто лет. Потому что через сто лет все, что выжило, будет интересным, так или иначе. Так что я просто, не знаю, руководствуюсь моментом. При монтаже я забываю, как бы это сказать, жизнь, забываю момент съемки — просто работаю с изображениями, которые находятся передо мной. Воспринимаю их как отдельную реальность и пытаюсь что-то с ней сделать.

О.Б: Если сравнить ваши ранние работы и нынешние, первое что бросается в глаза — это длинные планы. Этому есть какое-то объяснение, кроме того ритм вашей жизни поменялся?

Й.М: Цифровая камера. Мне стало интересно, что я могу сделать одним планом, потому что появилась сама возможность — «Болекс» предполагал работу, по сути, с одиночными кадрами. Сейчас с ними тоже можно работать, но в процессе съемки усилилось ощущение того, что ты снимаешь некий продолжительный процесс, жизнь. Камера вроде как срастается с глазом и это осложняет последующий монтаж — поэтому приходится исхитряться прямо в процессе съемки. Сделать фильм одним планом сложнее, и мне от этого становится интереснее.

О.Б: А

Й.М: Пожалуй, нет. То есть, вряд ли этому есть внятное объяснение. Хочется поймать суть того или иного момента. А вот почему хочется — неизвестно. Может, десять поколений назад и был какой-то ответ, но я просто чувствую единение с тем, что делаю. Просто это делает меня мной. Иначе нужно разбираться с тем, в каких условиях я родился, что унаследовал от родителей или бабушек с дедушками (смеется).

О.Б: Но есть же еще своего рода диалог с другими художниками.

Й.М: Да, определенно. Например, в моменты трудностей — даже мелких, ты постоянно думаешь: «Может, я

О.Б: Кто сейчас для вас эти люди?

Й.М: Те, кто, как и я, исследуют дневниковую форму, но

О.Б: Вы еще как-то говорили, что ничего не знаете об Америке — только о

Й.М: А я действительно не знаю. Просто многое же можно получить через книги и вообще через искусство. Необязательно везде бывать и на все смотреть. Даже когда я приехал в

О.Б: А любимые районы у вас есть?

Й.М: Не уверен насчет районов, но, например, Бруклин мне нравится больше, чем Манхэттен. Но в Манхэттене есть вещи, которых нет в Бруклине. Вот я две недели назад был там на выставке Роберта Франка. Какие-то такие вещи (смеется). Или, предположим, мне хочется посмотреть Вермеера или сходить в галерею «Фрик» (прим. — имеется в виду музей The Frick Collection) — это все в Манхэттене. Зависит, в общем, от того, что мне нужно. Так что мне сложно сказать, что какой-то из районов — любимый. То есть, если меня, например, спросить «А где ты предпочитаешь есть?», я скажу, что в Бруклине, но это потому что итальянская тут лучше. Или, скажем, африканская и китайская еда — тоже, потому что Квинс в Бруклине. А вот японская еда точно лучше в Манхэттене.

О.Б: И туристов там больше.

Й.М: Да, но когда я еду в Манхэттен, я не еду туда же, куда туристы — я еду во «Фрик». И я просто там хожу, сам по себе, а когда спускаюсь в метро — туристов тоже довольно просто не замечать. Потому что у них есть функция. Они, как бы это сказать, как муравьи. Просто носят вещи (смеется).

О.Б: Вы очень четко разделяете все между собой. Хотя казалось бы — Нью-Йорк, искусство — вещи так или иначе хаотичные. Вы как-то осознанно к этому пришли?

Й.М: Нет, нет. Я не знаю, как к этому пришел. Просто живешь и

О.Б: От этих деталей же устаешь в

Й.М: Да, конечно. Вы читали мою книгу, «Мне некуда было идти»? Я там говорю в том числе и о таких моментах — не самых простых. Но что с того? Все равно как-то выпутываешься. Сначала думаешь: «О, нет, это просто ужас, просто кошмар». А потом оглядываешься назад и понимаешь, что что-то приобрел в процессе. Мне пришлось уехать из родного дома, из Литвы (прим. — Мекас выпускал в Литве подпольную газету и после немецкой оккупации уехал вместе с братом Адольфасом, чтобы избежать ареста, и оказался в немецком трудовом лагере для для беженцев). Но сейчас я бы сказал, что мне повезло. Очень повезло и я очень благодарен, что мне пришлось уехать. Потому что иначе я бы был там фермером или вроде того. Во время войны я был к этому очень близок. В итоге оказался бы в Сибири где-нибудь (смеется).

Не знаю. Но я точно не имел бы тех шансов, которые мне выпали после того, как я оказался выброшен в Западную Европу, а потом в

О.Б: Я понимаю, что во многом вы занимаетесь искусством для себя, но вот желание поделиться им с другими людьми — оно как-то отделено от этого?

Й.М: Знаете, я не сказал бы, что занимаюсь искусством. Я делаю какие-то вещи — может, пишу что-то, — потом обмениваюсь этим с другими людьми и все, что я делаю — отражение того, кем я в данный момент являюсь. То, что кто-то потом увидит мои работы — это в

О.Б: Просто мне все казалось, что в кругах, близким к вам — Уорхол, The Velvet Underground, — слово «искусство» имело чуть ли не сакральный смысл: искусство то, искусство это, мы занимаемся искусством.

Й.М: Нет, нет, нет, нет! Это абсолютная неправда. Работы Энди и

О.Б:В основном, из альбома Songs for Drella(прим. — совместный альбом бывших участников The Velvet Underground Лу Рида и Джона Кейла, посвященный Энди Уорхолу). "I take a Brillo box and say it’s art", ну и так далее.

Й.М: Эти формулировки, это все