Ухудшая плохую картинку

C 2 февраля по 18 марта в Музее Сидура проходит выставка «½» (одна вторая) — проект Максима Спивакова, посвященный проблеме образа, практикам его отрицания, политике видимости и противоречиям, раскрывающимся в истории и современных проявлениях иконоборчества.

Историк искусства и куратор Екатерина Лазарева примеряет к искусству Спивакова шкалу художественной истории. Она сопоставляет новые и предыдущие произведения художника, помещая их в контексты, с одной стороны, иконоборчества в историческом авангарде и неоавангарде, с другой, фотографического перепроизводства и цифрового шума.

Все опубликованные на нашем сайте в рамках «½» тексты наряду с некоторыми другими вошли в специальное издание, доступное для скачивания на сайте ММСИ.

Мы живем в мире осуществившейся фотографической грамотности, которую предвидел в 1926 году Луначарский, который писал: «Но как каждый передовой товарищ должен иметь часы, так он должен уметь владеть фотографической камерой. И это со временем будет»[1]. Контуры этой «новой грамотности» были различимы уже в 1970-е, когда Сьюзан Сонтаг заметила, что фотография стала «таким же популярным развлечением, как секс или танцы», отметив, что большинство людей занимается ею не в художественных целях: «Она главным образом — социальный ритуал, защита от тревоги и инструмент самоутверждения»[2]. Настоящая революция образов стала возможной благодаря цифровой фотографии — теперь повсюду ежесекундно создается непредставимое число jpeg-картинок, большинство из которых ждет цифровое забвение. Однако производство этих эфемерных памятников текущему моменту настолько встроено в наши жизненные привычки, что практика съемки уже кажется необходимым подтверждением того, что мы живы.

Бесконечно разрастающиеся личные фотоархивы, которые едва ли просматриваются даже их создателями, сегодня почти утратили освободительный творческий потенциал, некогда приписанный фотографии, — Сонтаг называет ее обратной стороной чуждую свободе «фотозависимость»[3]. В этом смысле сознательный отказ от фотографии — радикальная и освободительная жизненная позиция. В эпоху навязчиво-одержимой саморепрезентации всеми доступными средствами стратегия ускользания может прочитываться в духе неолуддизма, и вместе с тем выявляет иконоборческое основание в самой жизненной практике художника[4].

Если «капиталистическому обществу, — как пишет Сонтаг, — требуется культура, основанная на изображениях»[5], то отказ от изображения, репрезентации, сетевого присутствия выступает как практика сопротивления.

«Иконоборчество» составляет одну из основополагающих стратегий модернистского и затем современного искусства, — и, несмотря на ряд исключений[6], — речь идет не о религиозном контексте понятия, а о борьбе со светскими изображениями действительности, «кризисе репрезентации». Общую для многих ранних направлений абстрактного искусства идею ухода живописи от стремления к подобию и даже радикальный отказ от представления зримого мира выразил Малевич: «Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных венер, тогда только увидим чисто живописное произведение». И далее: «Вещи исчезли как дым, для новой культуры искусства и искусство идет к самоцели — творчества, к господству над формами натуры»[7]. Собственно, творчество, приходящее на замену искусству как искусному копированию форм натуры, открывает дорогу амбициозному жизнестроительному проекту авангарда как операции по «снятию искусства в жизненной практике»[8]. Упразднение искусства как автономной сферы в теории производственного искусства связано с иконоборческими миграциями — «от мольберта к машине» (Николай Тарабукин) и «от картины к ситцу» (Осип Брик).

Другой вариант (пост)модернистского иконоборчества — L.H.O.O.Q. Дюшана — представляет не отказ от репрезентации, а насилие над «иконой искусства», точнее ее дешевой репродукцией. Хулигански прибавленные к портрету Джоконды на открытке усы с бородкой и скабрезная анаграмма составляют ироничный иконоборческий жест, адресованный не только классическому искусству, но и эпохе технической воспроизводимости. Жертвой насилия над образом впоследствии становится искусство высокого модернизма — «Стертый де Кунинг» Раушенберга, провокационный жест молодого художника в отношении мэтра абстрактного экспрессионизма, прочитывается как символическое отцеубийство. Барнетт Ньюман ниспровергает авторитет иконоборческого триптиха Родченко «Красный. Желтый. Синий» в серии работ «Кто боится красного, желтого и синего?», которые, в свою очередь, оказываются жертвами реального вандализма[9]. В этом смысле в пространстве музея абстрактная живопись обнаруживает ту же уязвимость, что и классическая, фигуративная, а протестный жест Бренера в отношении картины Малевича стирает границы между художником и зрителем как агентами иконоборчества.

Недавний кейс с нападением «православных активистов» на работы Вадима Сидура концептуально сложно отличим от иконоборческих жестов на территории искусства — в наши дни иконоборчество как художественная стратегия смыкается с религиозным фанатизмом и его политикой репрезентации. Противоречивое заявление крупнейшего новатора музыки, композитора Карлхайнца Штокхаузена об атаке 11 сентября как «величайшем произведении искусства» со всей очевидностью подрывает саму автономию территории искусства.

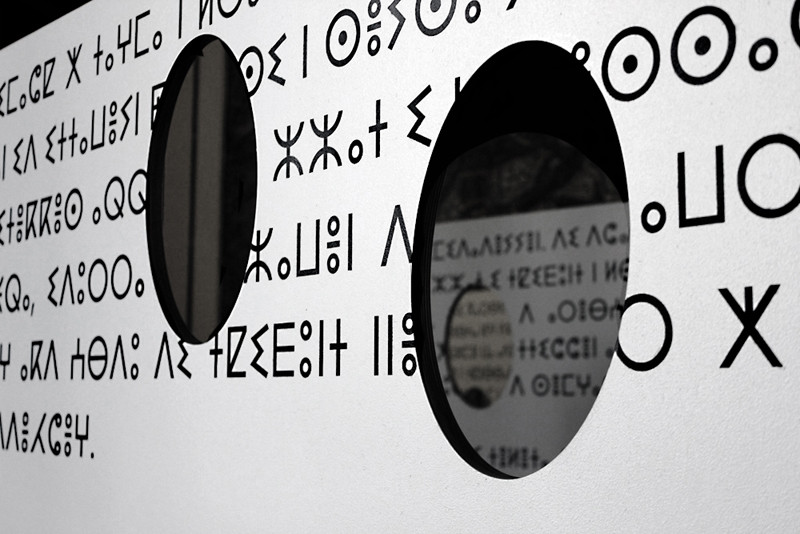

В проекте «½» Максима Спивакова изобразительный ряд складывается из найденной фотографии плохого качества и двух готовых кинофрагментов. Все они представляют «плохую картинку» по выражению Хито Штейерль: «Незаконный, пятого поколения бастард имиджа с законно оформленными авторскими правами»[10]. Многократно увеличенная до неразличимости в «цифровом шуме» и повторенная фотография напечатана на баннере, который драпирует музейные белые стены, словно намекая на уничтожение автономного «белого куба». Ухудшенная плохая картинка искажается складками драпировки, превращаясь в фоновый орнамент, где с трудом угадывается изображение застигнутой в уличной битве пары мужских фигур в момент атаки на невидимого врага, орудием которой выступают бетонные блоки.

В свою очередь два коротких кинофрагмента зациклены друг на друга и помещены не на уровне глаз, а в нижней части стены, тем самым как бы «унижены» иерархией выставочного пространства. Один из них представляет орнамент протестных масс из «Взятия Зимнего дворца» Николая Евреинова, знаменитой реконструкции революционных событий, которая в последующих медиациркуляциях подменяет собой документальную съемку. Другой фрагмент взят из финальной сцены игрового фильма «Золотой ключик», где герои за нарисованным камином обнаруживают заветную дверцу. Однако этот скрытый за живописным фасадом выход в иной мир возвращает зрителя на Дворцовую площадь, где, как на сказочной сцене кукольного театра, толпы рабочих, матросов и солдат возобновляют свое очищающее революционное насилие.

Отвергая или усложняя возможность чистого созерцания, эти изображения выступают триггерами интеллектуальной интерпретации концептуального замысла выставки, разворачивающегося вокруг диалектики образов насилия и насилия над образами.

В терминах семиотики образы разрушения составляют синтаксис выставки, тогда как разрушение образов — ее семантику.

Проект наследует идущей от Дюшана, по-своему иконоборческой традиции «церебрального искусства», сформулированной в американском концептуализме как запрет на эмоциональное, эстетическое восприятие и понимание искусства как «аналитического высказывания» (Джозеф Кошут).

Вместе с тем, как заметил Сол Левитт, «все промежуточные этапы — заметки, наброски, чертежи, неудачные работы, модели, эскизы, мысли обсуждения — представляют интерес», поскольку они «показывают мыслительный процесс художника»[11]. В этом смысле любопытна трансформация проекта «½» от стадии эскиза к конечной инсталляции. Первое различие заключается как раз в упразднении нейтральных белых стен, на фоне которых по первоначальному замыслу располагались объекты художника. В конечном варианте закрывающий их баннерный занавес сообщает пространству качество «иммерсивности», помещая зрителя в подобие театральной среды, наполненной цифровым шумом новостной картинки из гущи событий. Секретное отверстие в баннере попутно позволяет увидеть городские окраины за пределами музея, тем самым как бы обеспечивая связь этого пространства с реальным миром.

Отдельные объекты также претерпели эволюцию — отодвинулись от стен, к которым были прислонены, и заняли строго вертикальное, несмотря на свою хрупкость, автономное положение. Главный текстовый элемент выставки — фраза "Ni dieu ni nature" («Ни бога, ни природы»), которая отсылала к знаменитому лозунгу Парижской коммуны «Ни бога, ни господина», трансформировалась в более абстрактное послание «Ни того ни другого ни другого». Но если в первоначальной редакции просматривались аллюзии на отрицание природы в новейшей философии (например, у Тимоти Мортона), то итоговый вариант подрывает монополию на исключительно теологическую или философскую интерпретацию, поскольку в нем также просматривается дадаистская абсурдизация любых утверждений и отрицаний.

Можно заметить, что ряд предыдущих работ Максима Спивакова вписывается в стратегию иконоборчества — например, перевернутый (и ниспровергаемый) готовый образ «Пирамиды капиталистической системы» на выставке «Президиум ложных калькуляций» («Пакет “Пирамида». Проект мерчандайзинга», 2012). Или текстовая работа, представляющая комментарий к работам других участников выставки «Больше десяти» («Работы, представленные на выставке», 2013). Или переведенный на тамазигхт отрывок из дневника Делакруа, помещенный вместо изображения в качестве деколониального протеста против экзотизации на выставке «Десять тысяч уловок и сто тысяч хитростей” («Делакруа в Марокко», 2014).

Вместе с тем обращенная к экономии образов «½» сама становится образом, в котором наряду с концептуальным замыслом вступают в работу пространственные, пластические и визуальные параметры. Непрозрачности образа, скрывающего от нас подлинное событие, противопоставлена прозрачность хрупких объектов-конструкций — стеклянных панелей, зафиксированных с помощью бетонных блоков и аскетично дополненных то абстрактными росчерками зеленого спрея, то вырезанными овалами для лиц в духе фотографической тантамарески. Как заметила Сонтаг, «это неизбежно, что все больше и больше искусства будет создаваться таким образом, чтобы конечным результатом стала фотография»[12]. Впрочем, прозрачная тантамареска препятствует главному симптому современных выставок — тому, чтобы сделать в ней селфи, как бы намекая на необходимость другого (второго) для производства образа и, стало быть, потребления искусства. И вместе с тем, упраздняя оппозицию видимого изображения и скрытой за ним реальности, она с предельной ясностью обнажает наши собственные условия существования, в которых стерильное выставочное пространство способно превратиться в подмостки истории.

Другие тексты, приуроченные к выставке:

Монотеизм à la mode: немецкий критик Свен Люттикен о возвращении религии и диалектике профанации и (ре)сакрализации современного искусства.

0:2: психоаналитик и теоретик искусства Глеб Напреенко об отношениях между образом, буквой и фетишем.

К критике насилия над образом: беседа художника Максима Спивакова и искусствоведа Егора Софронова о современном иконоборчестве, искусстве, вере и торжестве реакции.

Примечания

1 Луначарский А. За советскую фотографию // Советское фото № 1 (1926).

2 Сонтаг С. О фотографии. Перевод с английского Виктора Голышева. М.: Музей «Гараж» и Ад Маргинем, 2013. С. 18–19.

3 Сонтаг С. О фотографии. С. 40.

4 Насколько мне известно, Максим Спиваков практически не занимается фотографией в повседневной жизни. В этом смысле нельзя не усмотреть определенную связь между его жизненной и художественной практиками, хотя, по мысли Барта, произведение «создается и читается таким образом, что автор на всех его уровнях устраняется». Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 387.

5 Сонтаг С. О фотографии. С. 232.

6 К примеру, Матисс в эскизах для Капеллы Четок в Вансе изображает Марию и Христа с пустыми овалами лиц и контурами фигур, намекающими на невозможность представить их и одновременно открытость любому представлению.

7 Малевич К. От кубизма и футуризма к супрематизму: новый живописный реализм. М., 1916. С. 3.

8 Бюргер П. Теория авангарда. Перевод с немецкого Сергея Ташкенова. М.: v—a-c press, 2014. С. 79.

9 Картина Ньюмана «Кто боится красного, желтого и синего IV» (1969–1970) из собрания Национальной галереи в Берлине в 1982 году подверглась нападению 29-летнего студента, увидевшего в ней «искажение флага Германии». В 1986 году от многочисленных порезов ножом пострадал другой вариант — «Кто боится красного, желтого и синего III» (1967) из собрания Городского музея Амстердама.

10 Штейерль Х. В защиту плохой картинки // 1-я Уральская индустриальная биеннале. Ударники мобильных образов. Сост. Екатерина Деготь, Космин Костинас, Давид Рифф. Каталог выставки. Екатеринбург: ГЦСИ, 2010. С. 84.

11 Левитт С. Параграфы о концептуальном искусстве // Художественный журнал № 69 (2008). С. 18.

12 Сонтаг С. О фотографии. С. 198.