О синтезе фотографии и живописи

Уже само по себе появление масштабной выставки фотографии в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, её выход из специализированных пространств, привлекающих лишь знатоков и ценителей фотоискусства — напоминание о манифесте, который провозгласила фотография в момент своего рождения. Вступая в пространство изобразительного, «отпечаток реальности» заявил о своём притязании на место среди искусств.

Англичанин Уильям Генри Фокс Тальбот (1800–1877), homo universalis, учёный-энтузиаст, исследователь в области оптики и химии, стоял у истоков фотографического процесса. Практически одновременно с французами Жозефом Нисефором Ньепсом (1765—1833) и Луи Дагером (1787—1851) он экспериментировал со свойствами солей серебра, высокая светочувствительность которых, обнаруженная еще в предшествующие века, давала возможность получать фотоизображение. Камера-обскура, принцип которой лег в основу современного фотоаппарата, была известна давно, и уже в эпоху Ренессанса художники использовали её в качестве вспомогательного инструмента для построения масштаба и перспективных сокращений. С её помощью можно получить перевернутую проекцию изображения, но единственным способом его фиксации на тот момент была обрисовка его контуров на поверхности. Только XIX век окончательно дал возможность завладеть «подтверждением реальности» видимого мира.

Жозеф Ньепс — автор самого раннего из дошедших до наших дней фотоизображений, сделанных с натуры («Вид из окна в Ле Гра», 1826). Его метод был впоследствии усовершенствован Дагером, и результатом совместных опытов учёных стали знаменитые дагеротипы — фотоизображения на полированных медных пластинах, покрытых серебряным слоем. Процесс изготовления такой пластины был трудоёмким, а само изображение имело ряд специфических качеств: оно получалось зеркально отраженным и его «позитивный» вариант был виден только под определённым углом. «Зеркала с памятью», как называли дагеротипы, с портретами родных и возлюбленных были дорогой и хрупкой вещицей, способной осыпаться, как крылья мотылька, от любого неосторожного прикосновения. Зачастую дагеротипы помещались под стекло в футляры, обитые черным бархатом, встраивались в медальоны или карманные часы. Генри Тальбот сделал шаг, сравнимый с появлением печатной гравюры: благодаря запатентованному им негативно-позитивному процессу — калотипии (от др.-греч. καλός «красивый» и τύπος «отпечаток») — стало возможным не только сохранение отдельных снимков, но и их тиражирование на бумажной основе. Благодаря доступности и значительному удешевлению процесса фотография теперь получила широкое распространение и различные возможности применения — от прикладных до художественных.

На протяжении многих веков наивысшей точкой соприкосновения художника с тайнами природы было искусство подражания действительности. Чем в большей степени мастер достигал правдоподобия, тем выше был эстетический градус его творения. Упоминаемая Плинием Старшим легенда о состязании древнегреческих живописцев Зевксиса и Паррасия, согласно которой Зевксис настолько искусно написал гроздь винограда, что на неё слетелись птицы, а Паррасий, в свою очередь, изобразил прикрывающую картину драпировку настолько похожей на настоящую, что Зевксис попытался ее отодвинуть — искусствоведческий анекдот, отражающий парадигму творческой деятельности античного художника. Понятие мимесиса (др.-греч. μίμησις — подобие, воспроизведение), введенное Демокритом, Платоном и разработанное в отношении искусства Аристотелем («Искусство подражает природе…»), было ключевым аспектом теории эстетики, однако его сущность трансформировалась от эпохи к эпохе. Античность стремилась к сходству не просто с природой, но с её наиболее совершенными проявлениями. Средние века посвятили себя выражению «незримой истины», обращаясь к образным символическим формам. Эпоха Ренессанса вновь настроилась на звучание античных гармоний, подражая теперь не столько природе, сколько познавшим её мастерам Древней Греции. И только с середины XIX столетия реализм как течение в искусстве отражает — протестуя против академизма и романтизма — объективную, неидеализированную действительность.

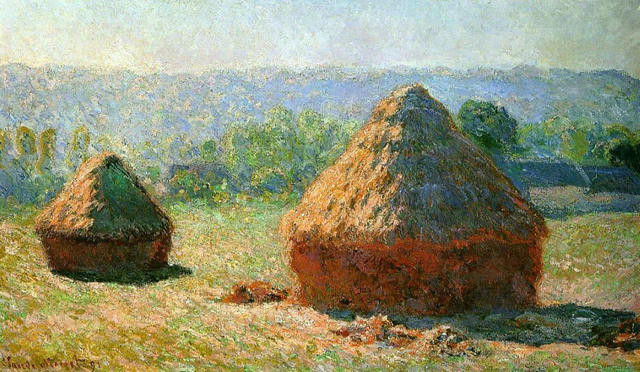

Фотография как будто вторгается в эти давние отношения художественного образа и окружающего мира. Художник-подражатель уступил место художнику-исследователю взаимодействий изображения с реальностью. Фотография открыла для живописи жизненную свободу, утвердила право видеть красоту и поэзию в «незначительной» повседневности. Импрессионисты пишут на полотнах свет во всём его многообразии и великолепии. Композиция в живописи теперь напоминает случайно выхваченный из реальности кадр, моментальный снимок жизни. Глаз художника будто фотокамера подглядывает за кулисы театров и публичных домов, проникает к завсегдатаям баров и в будуары. Упростив и значительно ускорив путь изображения к заветному правдоподобию, фотография проложит дорогу совсем другим отношениям между художником, объектом искусства и зрителем — модернизму.

Робер Демаши: «Мы просочились в Храм Искусства через боковую дверь и оказались в толпе тех, кто уже принадлежит этой религии»

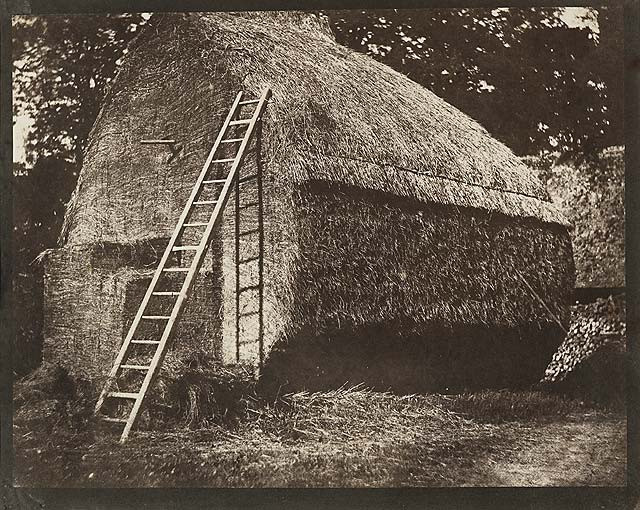

Молодая фотография и маститые виды изобразительного искусства — живопись и графика — приглядываются друг к другу, и процесс влияния оказывается обоюдным. Тальбот вплотную подошел к одному важному свойству фотографического изображения: несущественные, на первый взгляд, предметы при переносе фотографическим способом на изобразительную плоскость приобретают все свойства графики и живописи. Полученное изображение объекта стало восприниматься не только как фиксация, но и как художественное осмысление окружающего мира. Узоры кружева или крыльев бабочек, фрагменты растений, выхваченные из контекста, тут же вступали в особое взаимодействие с плоскостью и формой бумаги, раскрывали зрителю свою пластичность и ритмичность. Тальбот предчувствовал критику возможностей, которые давала фотография: «Любители уже отложили карандаши и вооружились химическими растворами и

Тем не менее, оправдывая новый метод, Тальбот описывал сложности и множество задач, с которыми мог столкнуться «художник с фотокамерой»: «Статуи, бюсты и прочие виды скульптуры в целом выгодно отображаются на фотографии <…>. Их очертания чувствительны к бесчисленному количеству нюансов. Сначала бюст можно поставить в любое положение по отношению к солнцу, даже против солнца, или под любым углом к нему. В зависимости от того, как направлен свет — прямо или под углом — эффект существенно отличается. Затем, когда выбор сделан, скульптуру можно повернуть на пьедестале, и это даст совсем другой вариант, не менее значительный, чем первый. А если к этому добавить изменение размера, которое достигается приближением или удалением камеры-обскуры от объекта, то становится очевидным, какого разнообразия эффектов можно достичь с одним единственным экземпляром скульптуры» [H. Fox Talbot «The pencil of nature», 1844].

Тальбот тем самым подчеркивал, что при кажущейся простоте получения снимка мышление фотографа в момент съёмки сродни мышлению художника. Фотограф создает изображение по тем же художественным принципам, однако в его инструментарии — свет, ведь в переводе с древнегреческого «фотография» не что иное, как «светопись». Фотография дала практические возможности (одним из них стала наглядная инвентаризация музейных и частных коллекций предметов искусства), но именно её самостоятельные художественные качества позволяют рассматривать Тальбота в контексте изобразительного искусства.

Процесс Тальбота не был совершенным, и, в отличие от дагеротипии, не давал большой четкости изображения. Но именно эти «дефекты» — мягкий фокус, дымка и виньетированность — в сочетании с фактурой и зернистостью бумаги стали новым художественным средством, сблизившим фотографию с живописью. Эти «побочные эффекты» привлекли к фотографии Братство прерафаэлитов и, в особенности, Джулию Маргарет Кэмерон, чьи фотопортреты неземных беатриче, кажется, взывают к самому чистому духу Раннего Возрождения. Возникшее особое течение в фотографии — пикториализм — задалось целью окончательно размыть контуры между фотографическим и живописным изображением. Используя всё те же несовершенства в качестве поэтики языка, пикториалисты заявляли о высоких эстетических свойствах нового вида изобразительного искусства. Фотограф Робер Демаши в статье «В чем разница между хорошей и художественной фотографией» отмечал, что снимок подвержен тем же законам, которым подчинялась живопись на протяжении столетий: «Мы приобщились к правилам гораздо более древним, нежели даже самые старые формулы нашего химического ремесла. Мы просочились в Храм Искусства через боковую дверь и оказались в толпе тех, кто уже принадлежит этой религии».

Тальбот был среди тех, кто выдал ключи от этой «боковой двери» не только как изобретатель, но и как поэт, рассказавший миру об очаровании, заключенном в фотографии. Он с восторгом первооткрывателя обнаруживал на снимках циферблат на башне, ненароком сохранивший для истории время снимка, или надписи и ветхие афиши на стенах домов, незамеченные при съемке. Как художник, он умел увидеть музыку во фракталах упавшего листа и крон деревьев. В первом в истории опубликованном альбоме фотографий «Карандаш природы» (1844) Тальбот, боясь, что зритель не заметит и не оценит найденного им сокровища, написал: «Представленные в этом издании отпечатки сделаны одним лишь Светом, без какого либо вмешательства карандаша художника. Это отнюдь не имитации гравюр, как вы могли бы подумать — это сам солнечный свет запечатлел себя».

Библиография:

1. Talbot H. Fox. The Pencil of Nature. [The Project Gutenberg EBook 33447], 2010.

2. Demachy Robert. Des différentes manières de juger une photographie. Bulletin du Photo-Club de Paris, vol. 8 (4), 1er avril 1898, p. 113-116.