Текстильные эскизы Поповой и Степановой. Сопоставление

Отрывок из главы книги «Текстиль авангарда. Рисунки для ткани» (автор — Юлия Туловская)

Текстильные эскизы Поповой и Степановой, несомненно, близки по стилю, но различаются по художественному почерку и эмоциональному впечатлению. Как видно из их анализа, Степанову в основном занимало конструирование форм на листе с помощью линейки и циркуля, в то время как Попова была увлечена поиском универсального метода и разработкой различных вариантов внутри избранных ограничений. Характерно, что рисунки Степановой значительно больше по размеру, чем рисунки Поповой. Это не случайно, так как конструирование форм на листе требовало большего формата, а воплощать услышанные ритмы было быстрее и удобнее на маленьких листочках, которые выглядели не готовыми эскизами, а скорее набросками орнаментальных мотивов.

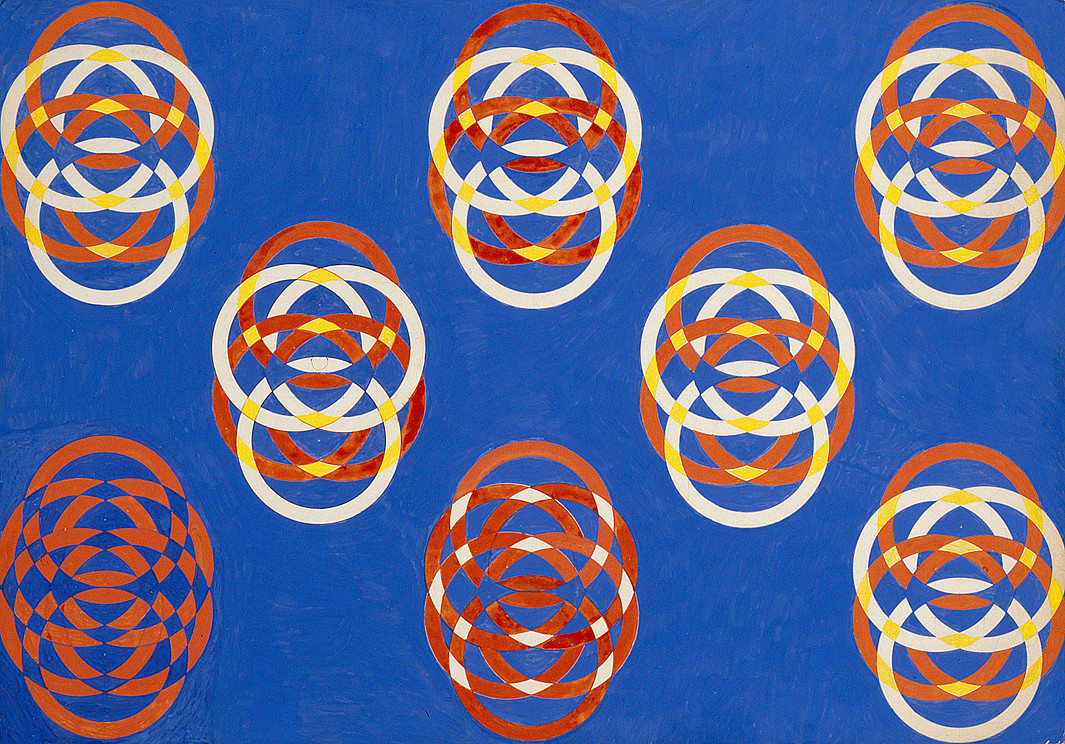

Интересны также различия в понимании художницами категорий пространства и движения. В литературе часто встречается мнение, что эскизы Степановой более плоскостны и графичны. С другой стороны, Александр Лаврентьев сравнивает их с «кристаллическими построениями, похожими на архитектурную планировку города». Попробуем разрешить это противоречие. По-видимому, большинство эскизов действительно является плоским графическим узором, наложенным на ткань. Но как уже говорилось, некоторые рисунки Степановой состоят из нескольких систем, совмещенных друг с другом, в некоторых эскизах применен так называемый эффект прозрачности. Эти системы благодаря своим цветовым характеристикам действительно лежат в разных пространственных слоях, но при этом остаются плоскими структурами, наложенными друг на друга. В результате образуется «слоистое» пространство. В других случаях, например, в описанных композициях, сделанных циркулем, действительно создается иллюзия объемных фигур, глубину которых можно представить исходя из диаметра составляющих окружностей. Но все эти случаи объединяет одно: элементы, составляющие орнамент, накладываются на плоскость, на фон. Таким образом, эскизы представляют собой либо плоский чертеж, либо чертеж, в котором предпринята попытка создать иллюзию физического пространства.

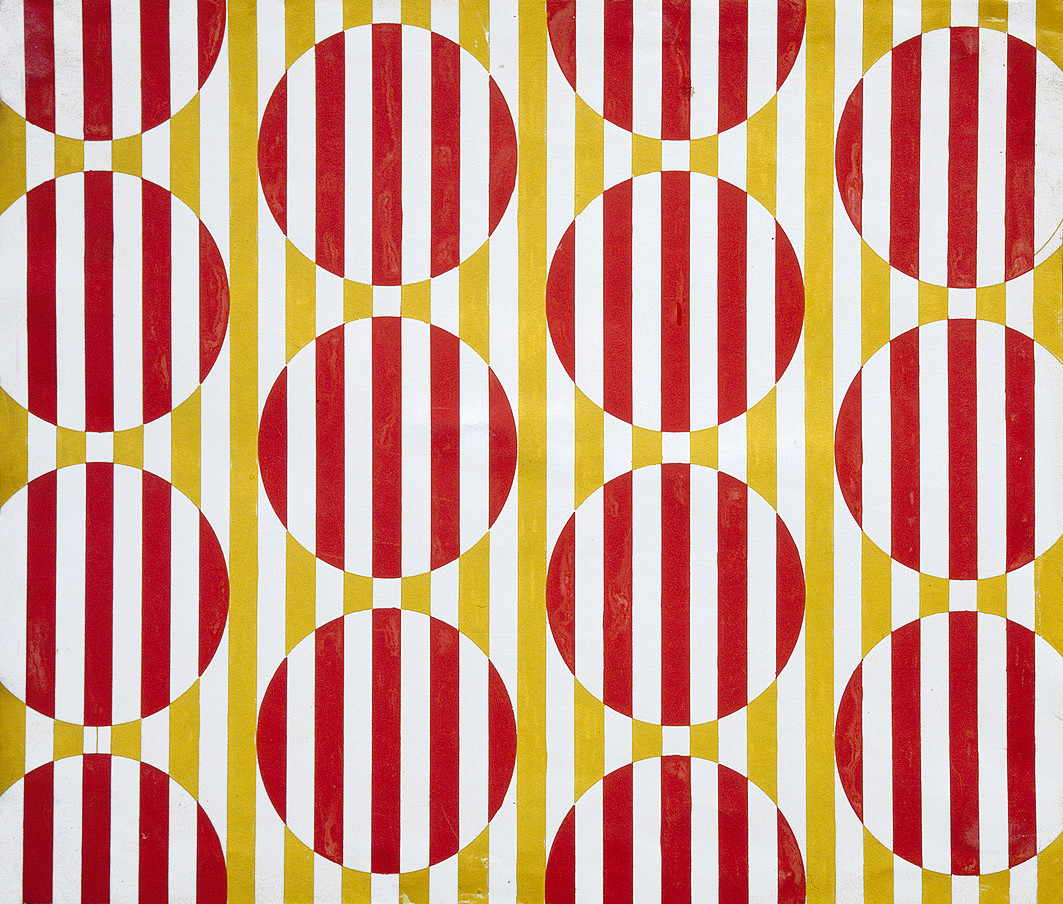

Исключение составляют некоторые рисунки «оптической» группы. В этих эскизах формы находятся в постоянном превращении, они кажутся то ближе, то дальше, то они объединяются с другими фигурами, то отделяются от них. Поэтому в этих проектах фактически отсутствует фон, да и сами очертания фигур и их отношения находятся в непрерывной игре друг с другом. Все это делает разговор о пространстве и плоскостности в этих эскизах неактуальным.

Совершенно другое понимание пространства мы видим в эскизах Поповой. С точки зрения реального мира ее эскизы для текстиля представляются скорее плоскими структурами, не обладающими физической глубиной, какой обладали ее кубистические вещи и «Пространственно-силовые построения». Тем не менее многие исследователи, затрагивая эту тему, говорят о «пространственности» этих рисунков. И здесь представляется важным уточнить, о каком именно пространстве идет речь. Вероятно, мнение исследователей основано на том, что, разрабатывая орнаментальные структуры, Попова создает новое, другое пространство, совершает, по выражению Галины Ельшевской, «прорыв в мировое зазеркалье». Это ощущение создается благодаря тому, что узор дематериализует поверхность ткани. Попова понимала ткань не как поверхность, на которую наносится рисунок.

<…>

Итак, эскизы Степановой в сравнении с эскизами Поповой более плоскостны и графичны. С этим фактом соотносится еще одно их существенное различие. Речь идет о динамизме рисунков. У Поповой орнаменты уравновешенны, но отсутствие явного движения компенсируется напряжением каждой линии. Структуры Поповой способны тотально распространяться во все стороны, подчиняя любые поверхности своему жесткому закону. При этом в целом система остается устойчивой и гармоничной. Сочетание вертикальных и горизонтальных линий стремится к стабильности. Даже в тех эскизах, где есть движение, оно, как правило, уравновешивается другим, направленным в противоположную сторону. С другой же стороны, богатство внутренних ритмов в каждом маленьком фрагменте бесконечной структуры делает его вполне самодостаточным. Как раз такими фрагментами являются собственно эскизы. И не случайно сейчас, в начале ХХI века, их вполне можно принять за станковые вещи.

У Степановой же гораздо больше внешней динамики. У нее чаще можно видеть более сложные и неустойчивые формы, например, треугольники или шестиугольники, которые у Поповой встречаются крайне редко. Вообще надо заметить, что Степанова больше любит острые углы, чем прямые, и диагонали, нежели ортогональные формы, к которым была пристрастна Попова в своих эскизах для тканей. А диагональ и острый угол — формы гораздо менее спокойные и устойчивые, чем прямые углы и вертикали с горизонталями. Также во многих эскизах Степановой общим местом являются диагональные ритмы, направленные из левого верхнего угла в правый нижний, то есть по направлению взгляда. Если в орнаментах Поповой тенденция распространения планомерно подчиняла пространство своим жестким законам, то орнаменты Степановой динамично и сильно вырываются за границы рисунка. В этом как бы отражаются характеры самих художниц: темпераментная, «неистовая», по выражению Маяковского, Степанова и обстоятельная, целеустремленная, полная внутреннего напряжения и вместе с тем стремления к гармонии Попова.

Отмеченные художественные черты эскизов для тканей Поповой и Степановой, такие как упорядоченность и жесткость композиционной структуры, оптические эффекты, приемы прозрачности, синкопации, понимание пространства, движения и т. д., — все это явилось безусловным новшеством для текстильной области. Напомним, что основная масса текстильной продукции тех лет представляла собой растительные орнаменты, элементы которых были «раскиданы» по поверхности полотна. Диапазон и разнообразие этих цветочных орнаментов были очень широки — от скромных ситчиков с мелким плоскостным узором до массивных гирлянд, букетов и роз со сложными светотеневыми и цветовыми переходами. В последних «объемных» орнаментах, безусловно, присутствовала категория пространства, но это пространство, представлявшее собой сферические иллюзорные ячейки, никогда не нарушало общей декоративности и плоскостности орнамента. Как пишет Т. Гурьева, «цветок… представлял всегда узорный по силуэту мотив… Тональные соотношения фона и цветочных мотивов были таковы, что даже в рисунках с ярко выраженной объемной трактовкой цветов и листьев всегда отчетливо воспринималась их орнаментальность и узорность». Эта декоративность узора и свободное, ковровое расположение его элементов приводили к общей нейтральности ткани в визуальном и композиционном отношении.

На этом фоне конструктивистский текстиль выглядел совершенно непривычно. Конструктивистские орнаменты зрительно очень активны. Этот факт уже отмечался исследователями. Так, Наталья Адаскина писала: «В настоящее время мы, привыкшие к динамизму и цветовым опытам ХХ века, видимо, не можем оценить в полной мере ошеломляющую необычность текстильных рисунков Поповой (и Степановой — Ю. Т.). Но для современников их новизна была несомненна».

Впечатление от конструктивистских орнаментов на фоне тогдашней жизни можно представить себе по кадрам из фильма «Папиросница из Моссельпрома», вышедшего в прокат 2 декабря 1924 года. Одна из героинь этого фильма носит платье из ткани с орнаментом Степановой. Динамичные и зрительно активные формы орнамента составляют разительный контраст с убогой обстановкой и пошлыми обоями в цветочек. Платье из ткани Степановой выглядит как предмет из другого мира. В то же время полноватая комплекция дамы и ее абсолютное соответствие обстановке придает ее фигуре в платье из ткани Степановой гротескность, а платью — экстравагантность и «шик», сродни произведениям авангардных художников, работавших на элитарную клиентуру на Западе, как, например, Соня Делоне в Париже.

<…>

Так же хорошо подходят для ткани рисунки, сделанные по традиционной системе с отдельными раппортными ядрами, и те эскизы «коллажной» группы, где наименее четко прослеживается структура орнамента. Что же касается эскизов «инженерной» группы и «коллажных» орнаментов с эффектом слоистости пространства, эффектом прозрачности и т. д., то они несколько проигрывают от перенесения на ткань. Это происходит, во-первых, потому, что на ткани рисунки теряют кристальную жесткость линий, которая в самих эскизах создает почти музыкальную чистоту графического звучания. Во-вторых, крупный раппорт рисунка на пластичной и изменчивой поверхности приводит к тому, что орнамент рассыпается на составляющие элементы, теряет свою выстроенность, а с ней многие эффекты, в том числе эффект пространственных планов. Большой шаг раппорта не позволяет глазу воссоздать всю систему по маленькому фрагменту.

У Поповой, напротив, орнаменты сохраняют свою жесткость и конструктивность на поверхности ткани. Происходит это и

текст и иллюстрации © Юлия Туловская © Tatlin Publishers © «Текстиль авангарда. Рисунки для ткани»