Владимир Вейдле: Диагностика умирания искусства и химеры воцерковленной культуры

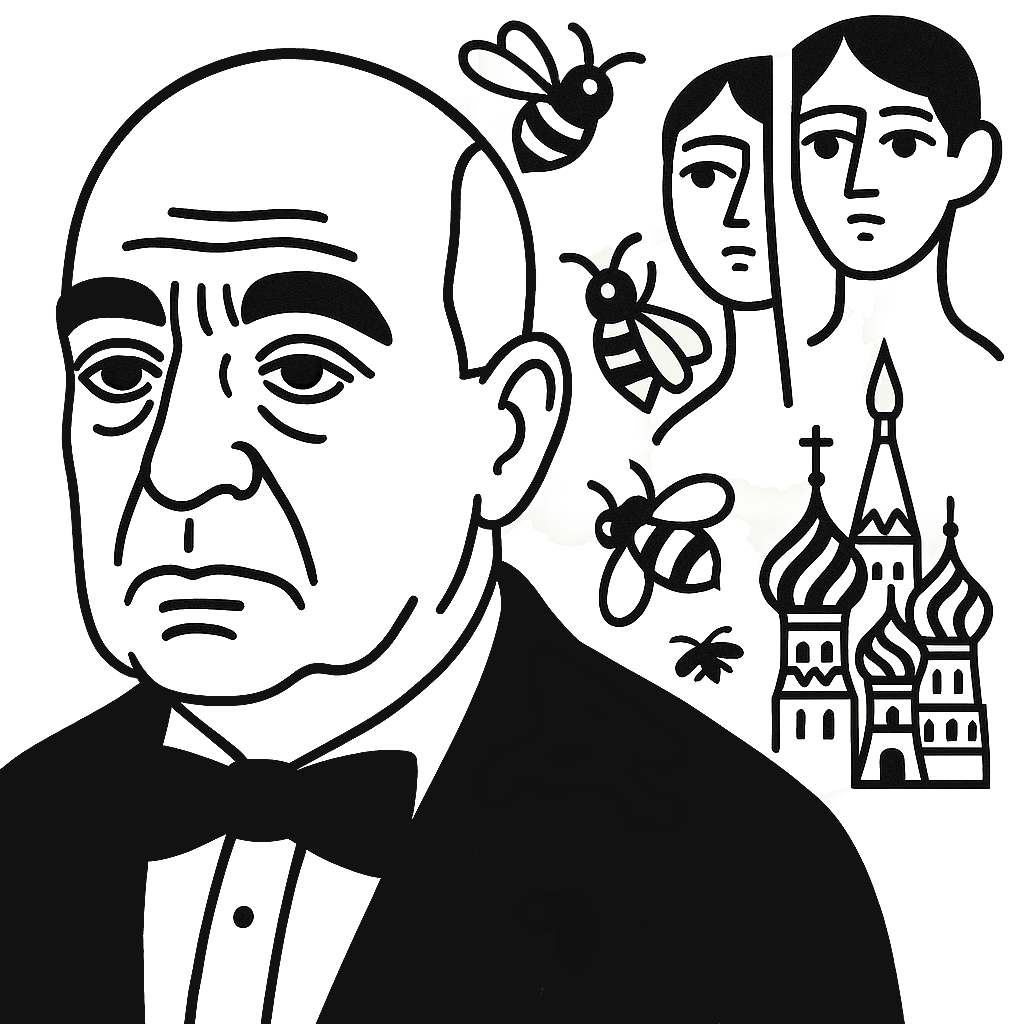

Фигура Владимира Васильевича Вейдле (1895-1979) занимает особое место в интеллектуальной констелляции русской эмиграции. Его траектория — от петербургского университета, круга Ахматовой и Мандельштама, до парижского Свято-Сергиевского института — сама по себе маркирует разрыв и попытку сохранения культурной преемственности в условиях исторической катастрофы. Вейдле — не только эрудит-полиглот, искусствовед и знаток словесности, но, как точно заметил о нем протопресвитер Александр Шмеман, само воплощение культуры, «которая пребывает в нем и отражается в его творческой деятельности… невероятно свободно и естественно, что редкое явление в веке насыщенном экспертами и профессионалами». Эта органичность, редкостная для эпохи специализации, позволяла Вейдле пересекать дисциплинарные границы, а общение с ключевыми фигурами европейской мысли (от Т. С. Элиота и Э. Ауэрбаха до Г. Зедльмайра) вписывало его в более широкий контекст консервативной критики модерности. Именно эта критика, и особенно предложенная Вейдле терапия, спустя почти столетие обретают новую, проблематичную жизнь, заставляя переосмыслить как сам диагноз, так и его последствия.

Диагноз: Утрата онтологической глубины

Центральным нервом мысли Вейдле, кристаллизовавшимся в его наиболее известной книге «Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и художественного творчества» (Париж, 1937), стала диагностика глубокого кризиса, охватившего европейскую культуру на рубеже XIX–XX веков. Эта работа, выраставшая, по признанию автора, из отдельных статей, артикулировала широко распространенное в интеллектуальных кругах ощущение исчерпанности, декаданса, «оскудения» — как выразился бы сам Вейдле, используя более точный перевод оригинального названия (Les Abeilles d’Aristée — «Пчелы Аристея», с подзаголовком Essai sur le destin actuel des lettres et des arts). Для Вейдле кризис культуры имманентно связан с кризисом искусства, которое, по его мнению, утрачивает онтологическую глубину, способность к творению миров и воздействию на человеческую душу, превращаясь в поверхностную игру форм или механистическое подражание действительности.

Симптомы распада: Механический герой и утрата стиля

Одним из ключевых симптомов этой «болезни» Вейдле считал прогрессирующую рационализацию творческого акта, особенно заметную в эволюции романа. Он противопоставляет великих романистов XIX века (Бальзака, Флобера, Толстого, Диккенса), способных силой воображения создавать «заново созданный живой мир», современным авторам, у которых «недавно живое волшебство романа превращается… в безжизненный расчет». Вместо имагинативного вымысла — рассудочные построения, вместо создания параллельного бытия — подражание жизни, детерминизм (психологический, социальный, бытовой), исключающий саму возможность «приключения» как проявления свободы и непредвиденности. Художник, по Вейдле, уподобляется человеку, «подошедшему к окну не для того, чтобы открыть его и посмотреть наружу, а для того, чтобы рассматривать самое стекло», фокусируясь на технике, приеме, субъективном восприятии в ущерб объективной реальности и целостности мира.

Это приводит к другому симптому — расщеплению персонажа, утрате им цельности. Герой современного романа, по Вейдле, атомизирован, одинок, движим не душой, а «комплексами». Это «одиночество художника», его неспособность принадлежать «всецело творческому процессу», механическое складывание элементов «как мозаику» отражается и в структуре произведения, и в образе человека. Искусство замыкается на субъективности автора, теряя связь с миром. Вейдле видит в этом триумф аналитического рассудка над синтетической силой воображения и предрекает:

«над механическим героем восторжествует снова цельный, живой… свободный человек, или в самом деле приоткрывается на наших глазах последняя глава если не истории мира, то истории искусства».

Критике подвергается и концепция «искусства для искусства». Пример Малларме, стремившегося к «чистой поэзии», для Вейдле показателен: попытка создать абсолютное искусство, свободное от внешних целей, оборачивается рассудочным экспериментом над языком, который сам по себе уже есть предустановленная данность. Ошибка Малларме — в попытке «сложить из осколков» то, что должно быть органическим единством. В противоположность этому, Пушкин предстает как творец, работающий с «девственным» языком, где каждое слово и ритм обретают первозданную силу. Здесь Вейдле нащупывает важную проблему соотношения интенции художника и материала языка, но его решение явно тяготеет к идеализации «органических» эпох.

Утрата стиля — еще один диагноз Вейдле. Исчезновение «предопределяющего единства стиля» и «соборности художественного служения» приводит к тому, что искусство начинает угождать разрозненным потребностям и прихотям, скатываясь к «голой целесообразности» и «механическому удовлетворению» абстрактных нужд. Рационализация и механизация ведут к потере связи с религиозной и национальной почвой, что для Вейдле равносильно уничтожению искусства как такового. Он призывает к возрождению «отрицательной способности» (термин Джона Китса) — умения пребывать в неясности, созерцать мир в его иррациональной сложности, не сводя его к просветительской схеме эксплуатации природы. Эстетическая функция не должна подменять духовную сущность искусства; оно не сводимо к утилитарной формуле «приятного с полезным».

Терапия: «Воцерковление» как возвращение к истокам

Терапия, предлагаемая Вейдле, однозначна: спасение искусства возможно лишь через его воссоединение с религией, через «воцерковление» культуры.

«Логика искусства есть логика религии».

Культура производна от религии, и трагедия секуляризованного искусства XIX–XX веков может быть понята лишь в религиозном ключе. Необходимо преодолеть взаимное недоверие: эстетическое пренебрежение религией со стороны искусства и боязнь свободного творчества со стороны Церкви. Искусство должно «вспомнить о родине», обрести оправдание и смысл в религии, возможно, через очистительное уничтожение старых, несоответствующих религиозным корням форм, и создание новых — своего рода христианский ренессанс.

Диагноз Вейдле и предложенная им терапия нашли определенный отклик, в частности, у австрийского теоретика Ганса Зедльмайра, чьи работы («Революция современного искусства», «Утрата середины», «Смерть света») также артикулировали кризис модерного искусства и искали выход в возвращении к христианским ценностям. Зедльмайр, призывая к онтологическому анализу произведения искусства как «иного мира», косвенно подтверждал тезис Вейдле об истощении имагинации и механизации творчества в современном искусстве.

Границы диагноза: Ностальгия и духовный поиск модернизма

Однако критика Вейдле, сформулированная в 1930-е годы, сама по себе несет отпечаток определенной идеологической позиции и исторического момента. Обвинение в неоромантизме и ностальгии по утраченной «Аркадии целостности» здесь вполне уместно. После русской религиозной философии начала века (В. Соловьев и др.) дихотомия «раздробленность (зло) vs целостность (благо)» уже не обладала прежней эвристической силой. Более того, сама критика «времени» и его искусства оказывается проблематичной: можно ли вынести за скобки исторический контекст — «смерть Бога», кризис метанарративов, опыт мировых войн, — сформировавший то самое «расщепленное» сознание, которое Вейдле осуждает?

Утверждение об отсутствии духовности в искусстве эпохи также требует корректировки. Поиск трансцендентного, пусть и за пределами традиционных конфессий, был характерен для многих ключевых фигур модернизма. Разве трактат Кандинского «О духовном в искусстве», супрематические медитации Малевича, мистические прозрения Скрябина, теософские увлечения символистов (от Белого до Йейтса) — не свидетельство напряженного духовного поиска, пусть и синкретического, не укладывающегося в вейдлевскую схему «возвращения в Церковь»? Эти художники верили в преображающую силу искусства, в возможность нового «заколдовывания мира» после веберовского «расколдования». Их пути были иными, чем у Назарейцев XIX века, пытавшихся возродить религиозное искусство буквально.

Заключение: Свобода в мире без ответов

Таким образом, диагноз Вейдле — «умирание искусства» — представляется скорее фиксацией кризиса определенной, классической модели культуры, нежели констатацией тотальной смерти. Речь идет, возможно, не столько об «умирании», сколько о глубокой трансформации, о возникновении новых форм осмысления реальности и духовного опыта, которые Вейдле, исходя из своей системы ценностей, не мог или не хотел принять.

Однако именно поэтому его работа остается не только ценным свидетельством эпохи, но и инструментом для понимания сегодняшнего дня. Все поставленные им вопросы звучат сейчас с новой силой. Если искусство, по Вейдле, умирает от «рационализации» и «безжизненного расчета», то не порождает ли предложенная им терапия — сознательный, программный возврат к «воцерковлению» — новую, еще более изощренную форму рассудочности? Можно ли спроектировать возрождение органики?

Если художник замыкается в субъективности, теряя связь с миром, то что происходит, когда сам «мир» и «объективная реальность» становятся конструктами, лишенными общего знаменателя? И как быть с его идеалом «соборности художественного служения» в эпоху, когда любая попытка обрести «соборность» мгновенно превращается в идеологическую унификацию, а «служение» — в обслуживание?

Наконец, его призыв к возрождению «отрицательной способности» — умения пребывать в неясности и тайне — сегодня вступает в прямое противоречие с его же надеждой на обретение твердой религиозной почвы. Возможно, в XXI веке именно эта способность оставаться в «неопределенности, тайне, сомнении», без опоры на готовые ответы и абсолюты, и становится единственной возможной формой духовного бытия для художника. Вопрос о соотношении искусства и духовности остается открытым, но работа Вейдле важна тем, что заставляет искать ответы за пределами ностальгии по утраченному единству, в пространстве мучительной, но честной свободы.