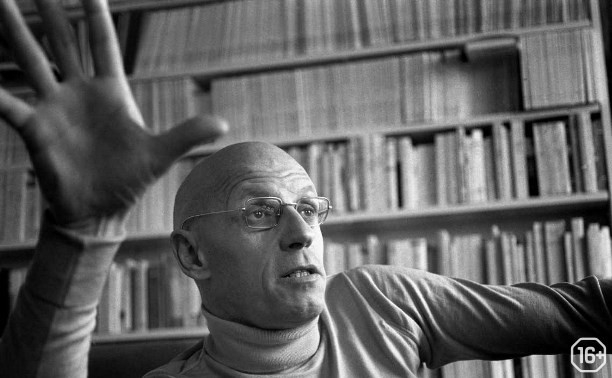

Мишель Фуко. Приложение №2 из книги "Признания плоти"

От переводчика

Предлагаю вашему вниманию перевод отрывка из книги М.Фуко «История сексуальности 4. Признания плоти» (Les Aveux de la Chair), посмертно изданной издательством Gallimard в 2018 году. Редактором выступил Фредерик Гро (Frédéric Gros). Как можно судить по её названию, книга представляет собой заключительную часть в серии исследований, посвященных истории сексуальности. Русскоязычному читателю хорошо известны тексты первых трех частей с подзаголовками «Воля к знанию», «Использование удовольствий», «Забота о себе».

Положение этой последней части примечательно по той причине, что она выходит через 24 года после смерти Фуко. Но и при жизни Фуко судьба книги не была простой. Период подготовки материалов, составивших её основу, охватывает промежуток с 1975 года — к которому относятся ранние упоминания о замысле написать историю пастырских институтов католической церкви и таинства покаяния после Тридентского собора — до 1981/1982 года, когда подготовка текста в своих основных чертах была закончена. К лету 1982 года рукопись поступила в издательство Gallimard с просьбой Фуко отложить издание, поскольку по совету Поля Вэна им было принято решение предпослать исследованию раннехристианских практик изучение предшествовавшего им греко-латинского периода с особыми, характерными только ему способами субъективации. Именно это смещение интересов в промежутке между 1982 и 1984 гг. затянуло работу над «Признаниями плоти» и вылилось в самостоятельное исследование, получившее законченное выражение во втором и третьем томах «Истории сексуальности». К работе над решающей корректурой текста «Признаний» Фуко вернулся лишь в марте 1984 года и осуществлял ее параллельно с правкой текстов второй и третьей частей, то есть уже будучи серьезно больным. Она не была закончена, а подготовка окончательного варианта текста осуществлялась через сравнение рукописного и машинописного текстов, с учетом тех правок, которые Фуко успел внести в машинописный текст перед своей смертью.

Предлагаемый отрывок — обозначенный в тексте как «Приложение 2» — по сути представляет собой законченное эссе, в котором главной темой взято различие двух форм раннехристианской «алетургии». Алетургия — это накладываемое на индивида обязательство проявлять истину своей греховности, исполнение которого влечёт за собой очищение от греха. Две главные формы алетургии — «экзагоресис» и «экзамологеза». Памятуя об

Несколько технический замечаний касательно перевода. Текст «Признаний плоти» достаточно труден для чтения и перевода. Он изобилует цитатами и ссылками на раннехристианские источники, поэтому, строго говоря, он ориентирован на специалистов и подчас принимает вид детального комментария в ущерб ясности изложения основной линии. Те цитаты из первоисточников, перевод на русский которых нам отыскать удалось, мы давали по существующему переводу, а остальные переводили с французского, давая в квадратных скобках ссылку на оригинальный текст. Латинские выражения, использованные Фуко в тексте и не переведённые им самим, не переводим и мы. Круглые скобки в тексте — скобки Фуко. Квадратные скобки — переводчика. Угловые скобки — ссылка на концевую сноску. Текст «Признаний плоти» содержит примечания редактора — Фредерика Гро. Его примечания не обозначены отдельным видом скобок и приводятся в конце с соответствующей пометкой.

Приятного чтения!

-I-

Поэтому можно считать, что христианство первых пяти столетий задало две упорядоченные и самостоятельные модальности, сообразно с которыми индивид должен был манифестировать себя в истине, чтобы суметь избавиться от зла: с одной стороны большой ритуал покаяния: единственный, глобальный, затрагивающий всё его существование целиком и порой необратимо меняющий всю его жизнь; с другой стороны практика постоянного самонаблюдения и бдительности, направленная на то, чтобы ухватить и высказать глубинные движения души. С одной стороны алетургия, в которой «истина действия» [faire-vrai], выражаемая в жестах, позах, стенаниях, умерщвлении плоти во многом преобладает над формулировкой в речи; с другой стороны алетургия, в которой «истина речи» [dire-vrai] словно вынуждает подвергать секреты души максимально исчерпывающей вербализации. «Экзомологезе», понятой как манифестация греховного бытия, можно противопоставить «экзагоресис» как выражение движений самой мысли. Оппозиция, оправданная как с точки зрения технологии, свойственной каждой из этих практик, так и с точки зрения их институционального контекста.

Техника покаянной экзомологезы опирается на размещение, резкую интенсификацию и выведение на свет целого ряда прерывностей: разрыв с прежней жизнью, когда отказываются от её характерных форм и признаков; дистанцирование от общины, на глазах у которой подвергают себя уничижению, чтобы показать, до какой степени считают себя недостойными принадлежать к её членам; разрыв с собственным телом, которое истязают голодом, нищетой, за которым перестают ухаживать; столкновение жизни со смертью, когда, помещая себя подобно Лазарю на порог усыпальницы, тем самым противопоставляют добровольно принимаемую смерть тела — вечной жизни души, получаемой в награду. В ходе этой игры прерывностей, разрывов и взаимных столкновений истинное выходит на свет в форме манифестации. При этом обнаруживаются отнюдь не подробности совершённых проступков с обстоятельствами их совершения и определением меры ответственности в адрес совершившего их; обнаруживается само тело грешника, грешащее тело с характерными отметинами первородного греха: обречённое на смерть, запятнанное нечистотами, одолеваемое нуждой, которую оно не в состоянии преодолеть. Подобная манифестация не является попросту обнаружением скрытого: она является испытанием для субъекта, или скорее испытанием самого субъекта. Испытанием в двух смыслах: потому что, подвергая себя столь суровой практике, упражняясь неукоснительно в течение максимально длительного периода времени (или по крайней мере вплоть до определённого момента времени), грешник зарабатывает право вернуться в лоно церкви [réconciliation]; и подобно тому, как металл испытывают огнём, рвение, с которым грешник направляется против себя самого, позволяет посредством обжига отделить нечистоты, примешавшиеся к его душе. Экзомологеза кающегося есть двойная манифестация (манифестация отречения от себя в своем бытии и манифестация нечистого, отмеченного смертью бытия, от которого отрекаются), манифестация, понятая как очистительное испытание самого себя.

В ходе длительной работы над собственной жизнью, работы, понимаемой как особое «искусство», которому можно научиться и которое можно практиковать, монах тоже подвергает себя испытанию самоотречения. Но в ином смысле и другими средствами. В той мере, в которой он уже удалился от мира, монах должен заставить истину зла проявиться не в форме прерывности и разрыва, а скорее в виде троякой непрерывности: неусыпная бдительность взгляда, направленного на себя, на свои мысли в их спонтанном течении, в их коварной изменчивости; культивация послушания как такого отношения, при котором он вынужден одновременно говорить и слушать, признаваться и подчиняться; смирение перед всеми и беспрекословное следование правилам общины. Манифестация, свойственная экзагоресису, осуществляется в языке; она представляет собой дискурс как обязательство, исполняемое настолько часто и настолько исчерпывающе, насколько возможно, и обращённое к тому, на кого возложена задача руководить поведением признающегося: своим главным объектом она берёт то, что скрыто в глубинах души, и что скрыто как по причине того, что речь идёт о малейших движениях души, ещё настолько тонких, что взгляду грозит опасность просмотреть их, не будь он достаточно острым, так и по той причине, что речь идёт о подстрекательстве со стороны Искусителя, который прячется за обманчивыми формами. Экзагоресис поэтому имеет целью говорить истину, но именно в результате актов познания, которые проливают свет на неприметное и очерчивают присутствие Другого. Отречение от себя принимает тут совершенно особую форму: нужно подвергнуть себя самому пристальному, детальному и углубленному наблюдению. Однако вовсе не для того, чтобы узнать, кем являешься в глубине, и не для того, чтобы выявить подлинную, простейшую и чистую форму субъективности, но для того, чтобы вычитать в самых потаённых глубинах души козни Лукавого, а тем самым отречься от добровольного участия во всех тех душевных движениях, которые суть искушения, и суметь наконец отказаться от всякой личной воли в пользу велений Господа и поучений наставника [directeur].

Невероятно упрощая, скажем, что присущая покаянию [statut pénitentiel] экзомологеза отсылает к «больше не быть», которое на границе между жизнью и смертью дарует надежду на иной мир на пути отречения от мира реального; и что самонаблюдение-признание в рамках монастырской жизни имеет целью «перестать не хотеть», так что другой окажется изгнан из самых глубин души посредством выраженной в слове истины.

Более того, обе практики по всей видимости имеют каждая своё обособленное институциональное место. Драматургия покаяния обнаруживается в общине верующих, когда становится необходимым протянуть руку помощи повторно оступившемуся, но так, чтобы на зов человеческой немощи откликалась надежда искупления, а публичный характер покаяния становился отчётливым отголоском позорного проступка. Что же касается наблюдения-признания, оно скорее находит своё место в монастырской жизни, где задача созерцания требует контроля над помыслами, где общинное сожительство считает упражнения в послушании формой аскезы, и где практика наставничества призвана указать умеренные и надлежащие пути аскезы.

Дальше мы покажем, как следует ограничить предложенную оппозицию, и каких корректив она требует. При всей её условности, даже соотнося её с превосходящим её целым, которое способно охватить составляющие её элементы , следует всё же помнить о ней. Существующий в христианских обществах диморфизм мирской жизни и монастырского уклада оказался слишком устойчивым и важным феноменом, чтобы можно было отрицать за ним решающее влияние по этому и ряду других вопросов. И фактически многие важные изменения, коснувшиеся процедур покаяния в XVI и XVII веках, проистекают из практик, бывших в ходу прежде всего в монастырской среде: из монастырей в XVII веке распространяется тарифицированная практика личного покаяния; в монастырях на регулярной основе и в систематической форме практиковалось самонаблюдение, распространившееся затем в среде мирян благодаря devotio moderna; точно также именно монашеские ордены были главными посредниками в деле распространения духовничества [direction des consciences] — столь знаменательного феномена, которым были отмечены XVI и XVII века. Монастырские институты сыграли решающую роль в усилении роли техник наблюдения (за собой и другими) и процедур вербализации проступка, и в соответствующем снижении роли «истины действия» по сравнению с «истиной речи». Более тысячелетия, если и не всегда, то зачастую, они были очагом искусства искусств, regimen animarum; они совершенствовали его, распространяли, иногда преувеличивали его значение; случилось так, что оно было заимствовано у них, а затем стало инструментом борьбы против них в попытках ограничить их влияние. В глазах многих они достигли высот с точки зрения той естественной наклонности к дискурсивному выражению и той воли к знанию, которые характеризуют опыт себя и опыт другого в наших обществах. И когда в XVII веке будут раздаваться возгласы — несколько сомнительные с догматической точки зрения -, что исповедь есть форма духовничества, мы можем утверждать, что экзагоресис одержал верх над экзомологезой, или по крайней мере в значительной степени вытеснил её <01>.

В любом случае, история отношений между «причинять зло» [mal-faire] и «говорить истину» не могла бы быть написана, если бы не принимали во внимание существование двух указанных нами форм вместе с возникавшими между ними различиями, конфликтами, если бы не учитывали и тот длительный процесс, в результате которого одна из них вышла вперёд за счёт другой, когда в XVI веке и особенно в течение XVII века вопрос управления индивидами стал главным как с точки зрения политики, так и с точки зрения религии.

-II-

Но ошибочно представлять ситуацию так, будто перед нами две не соотносящиеся друг с другом практики, принадлежащие к двум различным институциональным системам [ensembles institutionels]. Всё обстоит сложнее: прежде всего, потому что изучение институтов показывает, как накладывались друг на друга и смешивались обе практики; а кроме того, если приглядеться к самим практикам, можно обнаружить, что они обладают не только общими элементами, но и общей основой.

1. Ясно, что статус послушника исключал статус кающегося, тем более, что за монахом и так всё больше закреплялся образ того, кто в подлинном смысле ведёт покаянную жизнь. «Когда речь идёт о монахе, отрёкшемся от мира и от служения ему, который навсегда поклялся служить Богу, зачем требовать от него покаяния? […] Для монаха публичное покаяние является бессмысленным, поскольку отступив [revenu] от своих прегрешений, он оплакивает их, ведь он заключил вечный договор с Богом» <02>.

И однако если став монахом человек не обязан сверх того еще и каяться, элементы покаянных ритуалов всё же имеют хождение в рамках монастырской жизни. Тексты Кассиана, где рассматриваются практики монастырской жизни, прежде всего «О правилах общежительных монастырей» [Institutions], дают по этому вопросу однозначное свидетельство: свойственные публичному покаянию формы получают в них своё описание, а выражение «publice penitere» появляется неоднократно, что конечно не означает, будто речь идёт о принятии cтатуса кающегося. Так, авва Пафнутий, из смирения признающий вину по ложному обвинению в тяжком преступлении, подвергается обхождению, точь в точь воспроизводящему описания публичного покаяния, которые мы могли бы найти у Тертуллиана, Амвросия или Иеронима (Стридонского): «Когда он ушел из церкви, не падая духом… то стал постоянно молиться со слезами, утроил пост и с крайним смирением духа повергался перед людьми. Но когда он почти две недели подвергал себя такому сокрушению плоти и духа, в день субботний или воскресный поутру пришел в церковь не для принятия святого причастия, а, повергшись у порога, просить прощения» <03>. Однако по сю сторону столь внушительной демонстрации [grandes manifestations], призванной искупить тяжкие прегрешения, мы обнаруживаем свидетельство иных практик, занимающих промежуточное положение между исповедью в искушениях с одной стороны и торжественной, длительной экзомологезой — с другой. Кроме того, Кассиан перечисляет ряд прегрешений, которые требуют точно просчитанного и заранее определённого покаянного акта: случайно разбить глиняный сосуд, допустить даже малейшую ошибку при пении псалма, ответить грубо, не по делу, проявляя упрямство, не быть старательным в послушании, предпочесть чтение работе, задержаться после общей молитвы [synaxe], вместо того, чтобы сразу вернуться в келью, разговаривать с мирянином в отсутствие старца, и т.д <04>. Для обозначения налагаемого наказания, Кассиан использует выражение «публичное покаяние», хотя по всей видимости речь идёт только лишь о некоторых элементах, заимствованных из большой драматургии канонического покаяния: дистанцирование, жестуальные выражения мольбы, смиренные позы <05> («во время общего собрания братьев на молитву, повергшись на землю, он должен просить прощения у всех; получает же его только после окончания богослужения, когда игумен велит ему встать с земли» <06>).

Здесь мы обнаруживаем зачатки целой монастырской дисциплины, в которой остаточные проявления покаянных ритуалов соединяются с контролем над действиями и помыслами в рамках отношений безусловного и постоянного подчинения. Это взаимоналожение важно по двум причинам.

Через него обнаруживается тот «покаянный» смысл, который всё настойчивее придают монастырским институтам. Упорядочить искусство созерцания, сделав из него дисциплину, которая опирается на смирение, подчинение другому и очищение сердца — в этом состоит задача, которую по всей видимости возлагали на киновию с момента её появления <07>. И Кассиан не говорит, будто финалом (finis) или целью (destinatio) монашеского существования является жизнь в покаянии. Однако мы видим, как в его текстах обретает очертания принцип совпадения [coincidence]. Действительно, с одной стороны он придаёт понятию покаяния узкий смысл, когда говорит о нём как о наборе процедур, применение которых ведёт к отпущению грехов Богом <08>. Но он также даёт ему очень широкое определение, которое отсылает к результатам не только этих практик, но к результатам любых духовных упражнений монашества. И тогда покаяние характеризуется как состояние, к которому монах должен стремиться прийти: «оно (покаяние) состоит в том, чтобы впредь не совершать грехов» <09>. У такого состояния есть ряд характерных отметин — а именно, что сердце освободилось от всего, что склоняло его ко греху — , и сама эта отметина (indicium) обладает признаками, по которым её можно распознать: сам образ греха был изгнан из глубин души, и под «образом» следует понимать не только наслаждение при мыслях о грехе, но также и само воспоминание о нём <10>. И тогда покаяние — это чистота сердца, которую с Божьей помощью могут произвести в душе (само)наблюдение, смирение, терпение, послушание, сдержанность, доверие к старцам, стремление ничего от них не утаивать. И раз созерцание — цель монашеской жизни — становится возможным только благодаря чистоте сердца, мы видим, что покаяние, понятое не просто как процедура отпущения, но как непрерывно поддерживаемое состояние чистоты, в конце концов начинает отождествляться с самой монашеской жизнью.

Последняя должна всегда стремиться к признанию в совершённых грехах, покаянной манифестации, раскрытию души и обнаружению её тайных глубин. Неумолкающая речь: « ибо пока еще мы каемся и уязвляемся воспоминанием о порочных делах, необходимо, чтобы слезы раскаяния, происходящие от исповедания вины, гасили мучительный огонь совести» <11>. Но тем самым помыслы, даже самые потаённые, очищаются от всего, что может вызывать искушение, насаждать его первые ростки или оставлять не изглаженными его последние следы. Следовательно: забвение и безмолвие сердца. В этой мощной пульсации, образуемой чередой признаний и забвений, монашеская жизнь обнаруживает, что на самом деле она есть: подлинная жизнь в покаянии; покаяние (как упражнение) ради покаяния (как состояния) — при условии, что само это состояние понято именно как стойкость в битве, требующей непрерывного упражнения.

Итак, тенденция понимать монашество именно как практику жизни в покаянии сопровождала важную с исторической точки зрения эволюцию институтов. Киновиальная дисциплина, отношения иерархии и подчинения, правила общинной жизни и индивидуального поведения постепенно отводили всё больше места практикам, которые можно было бы назвать промежуточными (между большими покаянным ритуалами с одной стороны и неотрывным наблюдением за помыслами — с другой); речь идёт о практиках, к тому же регламентированных практиках юридического типа, которые стремятся придать соответствию между нарушением и санкцией точную и кодифицированную форму. По правде говоря, это развитие в лучшем случае лишь намечено в книгах Кассиана, где главная задача показать, как даже самым незначительным проступкам ставятся в соответствие акты искупления — весьма суровые, публичные и унизительные. Так, мы видим, что дежурный монах подвергается публичному покаянию за то, что допустил пропажу трёх зёрнышек чечевицы <12>; и схожим образом св. Иероним сообщает, что в трёх женских монастырях под управлением Паулы [Paula] за чрезмерную разговорчивость наказывали или недопущением до общего стола, или стоянием в дверях столовой <13>. Однако сравнение «О правилах общежительных монастырей» с «Уставом владыки» [Règle du Maître — анонимный латинский текст] или с «Уставом» святого Бенедикта показывает, что постепенно всё большее значение приобретают кодификации карательного типа, задающие новое соотношение между проступком и покаянием. Это соотношение прежде всего предполагает оценку проступка: сначала со стороны прево, который может ограничиться выговором, но может и передать вопрос в ведение аббата, который в свою очередь обязан реализовать суверенное право судьи. Оно также предполагает принцип пропорциональности: «Отлучение и наказание должны соизмеряться с тяжестью проступка; а определение последней вверено суждению аббата». Оно предполагает строгое разведение публичных проступков и тех проступков, «разбирательство по которым должно быть тайным»: о последних известно лишь аббату и нескольким старцам, которые способны «врачевать свои собственные раны и раны других». Наконец, оно опирается на принцип прогрессивного исправления (наказание разнится в зависимости от возраста виновного, от того, моложе он или старше 15 лет; рецидив меняет наказание; аббат занимается перевоспитанием делинквента и должен пристально наблюдать за его поведением) <14>.

Одним словом, монастырский институт — в той мере, в которой он представлял собой место, где живут в непрестанном покаянии — развернул целый ансамбль процедур, призванных постепенно искоренять зло: изгоняя его, исправляя или врачуя. На одном конце мы обнаруживаем ритуализированные формы экзомологезы напоказ; на другом — техники наблюдения и признания в рамках того особого дискурса, которым стал экзагоресис; а посередине располагаются методы наказывать в соответствии с кодифицированными правилами соответствия тяжести проступка тяжести наказания. Между манифестацией истины через «поступки и жесты» как особенностью покаянного статуса (своего рода вери-фикацией) и высказыванием истины в рамках перманентного отношения духовного наставничества (вери-дикцией), монастырский устав создаёт нечто такое, что позднее в западном христианстве станет наиважнейшей формой отношения между злом и истиной, между «злым действием» и «истинной речью» — а именно: юрисдикцию.

2. С другой стороны, было бы большой неточностью подмечать в среде мирян только торжественный церемониал публичных покаяний. И у них, как у монахов, существовала целая градация разнообразных практик, начиная с канонических форм, знаменовавших приобщение к категории кающихся [l’ordre des pénitents], и заканчивая утонченными разновидностями духовного наставничества.

Прежде всего следует отметить разницу, на которую указывали с самого начала, между тяжелыми проступками, ставящими под вопрос очистительное действие крещения, и небольшими повседневными слабостями, которые показывают, насколько ещё далеко человеку до полного совершенства. Идолопоклонство, убийство и адюльтер были тремя главным формами «грехопадения», породившими во втором веке обширные дискуссии о покаянии. Впоследствии систематика грехов, отличающая те, которые требуют канонического покаяния, от тех, которые такового не требовали, существенным образом усложнилась. Наметились две оси, по которым их стали разводить: ось публичного и тайного, с одной стороны; ось тяжести и легкости, с другой стороны. С одной стороны, мы видим, как постепенно утверждается идея, что публичный характер покаяния, помимо присущих ему функций уничижения и манифестации грешника, кроме того призван стать ответом на публичный характер самого проступка; пример призван компенсировать возмутительный факт греха. Но с другой стороны, если проступок остаётся тайным, и если факт его совершения ни для кого не стал ни соблазном, ни дурным примером, зрелищное представление экзомологезы может возыметь пагубный эффект. Отсюда мысль, что тайному проступку должно скорее соответствовать «личное» покаяние. «Следует» — говорит Августин Блаженный — «перед всеми повиниться в грехах, совершённых у всех на виду; и более тайно повиниться в грехах, оставшихся незамеченными» <15>. И в том же духе св. Леонтий позднее подвергнет критике обычай (вероятно, лишь местного значения) публично зачитывать списки совершённых грешниками проступков <16>, рекомендуя уточнять обстоятельства и детали совершенного греха лишь в ходе тайной исповеди. Приводившиеся в

Складывается иное противопоставление тяжелых и лёгких проступков. Первые, изначально исчерпывавшиеся триадой идолопоклонство-убийство-прелюбодеяние, были постепенно, более или менее приблизительно расширены и систематизированы как преступления против Декалога <19>. Целый ряд проповедей Цезария Арелатского позволяет составить следующий их список: кощунство, вероотступничество и суеверие; убийство; прелюбодеяние, конкубинат (внебрачное сожительство), блуд; кровавые или возбуждающие похоть зрелища; воровство; лжесвидетельство, клятвопреступление и клевета <20>. От этих тяжких грехов отличают грехи незначительные или повседневные, опасность которых состоит в том, что они почти незаметны для совершающего их, или, по меньшей мере, в том, что, замечая их, им не придают большого значения. Именно после совершения незначительных грехов, советовал св. Киприан, следует найти священника, чтобы исповедоваться перед ним «со всей кротостью и послушанием», чтобы избавиться от угрызений совести и получить врачевание <21>. Итак, в случае незначительных проступков прибегать к покаянию не требуется; вместо этого можно прибегнуть к иным средствам. И в связи с этим ссылаются на знаменитый список путей избавления, который Кассиан упоминает в двадцатом собеседовании: милосердие, милостыня, слёзы, признание, душевная скорбь, исправление нравов, заступничество святых , содействие обращению других, прощение обид. Однако главным образом считается, что именно на священнике как на врачевателе лежит задача определить, какой способ загладить вину является подходящим, учитывая обстоятельства совершения греха и личность самого грешника: «И раз людские прегрешения столь разнообразны, как не уразуметь, что каждое из них нужно врачевать особо, некоторые — обучением, иные — увещеванием, иные — терпением, другие же — выговором» <22>.

Таким образом внутри общины верующих мирян вырисовывается роль священника как поводыря на жизненном пути и как духовного наставника. Ars artium, которое именно в монастырской среде получило наиболее интенсивное, осмысленное и теоретически завершённое развитие, стало влиять и на те функции, которые епископ (или священник) исполнял по отношению к своим подопечным. Основой тому два принципа. Первый принцип состоит в том, что вся жизнь христианина целиком должна быть жизнью в покаянии; метанойя, т.е. сопровождающее крещение преображение, не является одномоментным актом: нужно, чтобы она стала сопротяженной всей жизни, делая из последней «бесконечное смирение в мольбе» <23>. Поэтому епископ должен тревожиться о совершенном зле, стремиться узнать его, пытаться искоренить его не только будучи тем, кто «согласует» покаяние, накладывает руки, принимает решение о возвращении в лоно церкви, но и будучи тем, кто должен в каждый момент заботливо следить за существованием и повседневной жизнью всех вверенных ему. Отсюда второй принцип: тот, кто возглавляет общину — называют ли его епископом или священником — должен быть словно пастырем для своей паствы, который заботится о всех и о каждом в отдельности и стремится узнать каждого вплоть до самых глубин души. Как говорит св. Григорий в начале VI века, важны отнюдь не те грехи, которые видны и известны всем, но те, которые скрыты; существуют стены, которые необходимо обрушить и потайные двери, которые нужно открыть <24>, и если от пастыря ожидают, что он будет тщательно следить за внешним поведением верующих, то именно для того, чтобы тем самым обнаружить всё отвратительное и преступное, что таит в себе их сердце <25>.

Отношения наставничества и практика наблюдения-признания поэтому не ограничивались только рамками монастырского института, даже если мы согласны, что наиболее детальную разработку в III веке они получили именно там; и в условиях гонений, св. Киприан особо настаивал, с одной стороны, на общих задачах вероучения, а с другой — на помощи, надзоре и содействии в адрес отступников <26>. Св. Амвросий также недвусмысленно отводит обязанностям вероучения первое место среди всех возложенных на епископа задач служения: «episcopi proprium unus docere populum» <27>. Но показательно, что в начале VI века Григорий Великий открывает свою Regula pastoralis явной ссылкой на Григория Великого, чем по всей видимости подчёркивает, что задача епископа или священника, равно как настоятеля или старца в случае с монастырём, состоит в руководстве душами: «Искусство направления [conduire] душ есть искусство искусств, наука наук. Кто не знает, что врачевать раны душевные несравнимо труднее, чем врачевать раны телесные!» <28>; никто не может назвать себя врачом, если не смыслит в лекарствах; «и однако есть такие, кто безбоязненно становятся врачевателями душ, совершенно не зная правил сей божественной науки» <29>.

Таким образом, покаянные практики, или, точнее сказать, отношения между злым деянием и истинной речью, можно анализировать двояко: в перспективе «техники» или «праксиологии» , и тогда обнаруживаются две самостоятельные процедуры: экзомологеза и экгазоресис; в институциональной перспективе, которая разворачивает перед нами континуум практик, в котором обе указанные схемы накладываются друг на друга, комбинируются и намечают промежуточные формы. Отсюда двойственность процедур истины, двойственность форм алетургии, то есть тех способов, которыми христианин делает из самого себя — своего тела и своей души, своей жизни и своей речи — место проявления истины того зла, от которого он намерен очиститься. И кроме того: градация институционализированных практик и ритуалов, градация форм поведения, которые навязываются индивиду и которые призваны дать отпор злу через применение целого набора различных действий: от публичных и торжественных форм умерщвления плоти вплоть до тайного и почти беспрерывного признания.

Две великие формы алетургии приводятся в действие, поддерживаются и сближаются друг с другом благодаря такому институциональному полю, которое несмотря на разницу в статусе, существующую между мирской и монашеской жизнью, представляет собой известное единство. Таковое единство задано существованием совершенно особого типа власти. Власти, свойственной именно христианским церквям и едва ли имеющей эквиваленты в других обществах и религиях. Власти, одна из важнейших функций которой состоит в том, чтобы руководить жизнью верующих как жизнью в покаянии, и в том, чтобы непрерывно требовать развёртывания процедур истины — экзомологезы и экзагоресиса.

-III-

Идея власти, которая оказывает на людей то же действие, какое на стадо (паству) оказывает власть пастуха (пастыря), зародилась задолго до христианства. Целый ряд очень древних текстов и ритуалов упоминают пастуха и его стадо, чтобы воскресить в памяти образ той власти, которой наделены цари, боги и пророки как поводыри народов.

Представляется, что в Египте, в Месопотамии тема пастырства (божественного или царского) была обозначена уже со всей ясностью, хотя и оставалась ещё довольно рудиментарной. В ходе церемонии коронации королям вручали знаки отличия, символически отсылавшие к пастушеству <30>. Термин «пастух» входил в титул вавилонских и ассирийских царей, чем подчёркивались одновременно и их роль божественных наместников, и возложенная на них обязанность от имени богов заботиться о благополучии стада <31>. Однако у иудеев тематика пастырства — гораздо более развитая и сложная. Ею пропитаны многие сферы отношений между Всевышним и его народом. Яхве правит, ведя за собой: он идёт впереди иудеев, когда те покидают город, и своим всемогуществом «ведёт их к пастбищам своей святости» [le dirige vers les pâturages de sa sainteté] <32>. Всевышний — пастырь по преимуществу. Ссылками на пастушество характеризуется царство Давида, поскольку его легитимность зиждется на том, что забота о пастве была доверена ему Богом <33>; ими описывается миссия тех, кто, стоя во главе народа, доносили ему волю Яхве, но и сами были ведомы Им, дабы научиться быть умелыми поводырями своих стад: «Ты вёл мой народ за собой как паству (стадо)рукой Моисея и Аарона» <34>. Ими отмечено пророческое обетование; тот, кто придёт, будет новым Давидом: в отличие от тех неумелых пастухов, которые рассеяли овец, тот, кто придёт, будет единственным пастухом, кому Господь наречёт воссоединить стадо.

В классической Греции тема пастырской власти по всей видимости занимала не столь важное место. Суверенов гомеровской эпохи, конечно, описывали как «пастухов народа», но в этом скорее следует видеть остатки древних ритуальных титулов. Однако впоследствии, как кажется, греки вовсе не были склонны рассматривать отношения пастуха к стаду как модель отношений, связывающих граждан и тех, кто ими управляет. Термин пастух не являются частью политического словаря ни у Исократа, ни у Демосфена <35>. Исключение составляют пифагорейцы, которые по мнению некоторых испытали влияние восточных народов и конкретнее: древних евреев [ébraique], тогда как другие усматривают тут лишь случайное совпадение <36>. И конечно, Платон: «Республика», «Законы» и «Политика». В двух первых текстах тема пастушества играет сравнительно второстепенную роль: она используется либо для того, чтобы подвергнуть моральной критике тезисы Тразимаха <37>, либо же для того, чтобы дать точное описание функций должностных лиц, занимающих подчинённое положение <38>. В то же время она занимает центральное место в «Политике». Как только появляется задача дать определение «царскому» искусству править, обращаются именно к этой теме: не является ли правитель пастухом людей? Известно, что попытки собеседников решить этот вопрос методом разделения оказываются провальными. И проваливаются они от того, что та забота о стаде, которой посвящает себя пастух — кормить, оберегать, вести на звуки музыки, создавать благоприятные условия для приплода — может описывать также обязанности пекаря, врача или гимнаста, она не может быть исключительной характеристикой тех, кто отправляет политическую власть. Или лучше сказать, как то выражено в мифе: следует учитывать мировые фазы. Когда мир был в состоянии круговращения, у каждого вида был свой даймон-пастух [génie-pasteur] ; что до человеческого стада, поводырем людей был «сам Бог»: люди были обеспечены пищей и возвращались к жизни после смерти. Показательное место: «Поскольку их пастухом был сам Бог, политическое устройство им было не нужно» <39>. Когда же космос повернул своё движение вспять, а кормчий Вселенной [dieu-pasteur] отстранился, люди стали нуждаться в руководстве: однако не со стороны пастуха из числа людей, но со стороны кого-то, кто был бы способен связать воедино разрозненные элементы, составляющие город, подобно тому как в ткани многочисленные нити связаны между собой. Он должен соткать прочное полотно из очень разных людей. Человек политический — не пастух, он — ткач. Поэтому Платон не исключает полностью пастуха как персонажа, но разводит присущие ему роли: с одной стороны, он помещает его в далёкое прошлое мифической истории, а с другой — сближает его с вспомогательными профессиями врача и гимназиарха. Но когда речь заходит об анализе настоящего города и роли тех, кто отправляет власть, в его услугах больше нет нужды. Политика в Греции — не пастушеское занятие.

Лишь после распространения в эллинистической и римской культуре тем, характерных для востока, пастырство становится тем образом, в котором адекватное выражение получаются наиболее высокие формы власти: «призвание пастуха возвышенно» — говорит Филон Александрийский, — «справедливо считают, что оно достойно не только царей, мудрецов, душ совершенной чистоты, но даже самого Всевышнего Бога» <40>. В политической литературе имперской эпохи, власть государя время от времени уподобляется пастушьей: тем самым подчёркивают либо взаимную преданность, которая должна связывать государя и его народ <41>, либо превосходство того, кто во всем опережает своих подданных, также как пастух превосходит своих овец <42>.

*

Забудем на мгновение о географии и хронологии. Не будем пытаться узнать, какое место занимал и каким смыслом наделялся образ пастуха в тех непохожих друг на друга культурах, где мы его обнаруживаем. Взглянем на него как на тему, циркулировавшую в эллинистическом и римском мире в тот момент, когда им овладело христианство, сумевшее впервые за всю историю Запада придать теме пастушества институциональную форму. Какой тип власти представлял образ пастуха?

1. Собирать. Его власть принципиально характеризуется через отношение к множеству; она скорее действует на число (даже если оно неисчислимо велико), чем распространяется по поверхности. Иные стремятся возводить государства, города, дворцы на твёрдом фундаменте. Он же сплачивает толпу: «Кто рассеял Израиль, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое» <43>. Такое собирание осуществляется посредством двух операторов. Единственности [l’unicité], поскольку лишь будучи одним и единственным пастух сможет придать стаду единство, «подчиняя народы» своей единственной воле; царственный пастух склоняет «верных подданных шагать в ногу друг с другом» <44>. И моментальности действия: именно призывом его голоса, его жестами в каждый момент времени из разрозненного множества возникает стадо: «Я свистну им и созову их всех вместе» <45>. Но стоит ему отлучиться, как овцы тотчас рассеются. В отличие от основателя империи или законодателя, его деяния исчезают вместе с ним.

2. Вести. Подлинная задача пастуха не в том, чтобы фиксировать границы родных земель, и не в том, чтобы завоёвывать новые. Место его жительства определяется маршрутом, по которому он движется; он пересекает луга, ведёт за собой к источникам, его путь пролегает через пустыни. Амон, бог-пастырь египетского народа, «вёл за собой людей по всем дорогам», он «в любое время направлял царя в каждом из его великолепных начинаний» <46>. Пастух — хозяин перегонов. Иные, отправляя власть, чаще всего держатся «над»; он же шагает «впереди»: «Боже! Когда ты выходил перед народом Твоим…» <47>. Здесь намечены существенные различия: смысл его власти определяется не тем местом, где он находится; она обретает целеустремлённость благодаря существованию иных мест и благодаря чему-то такому, чему ещё только предстоит совершиться [il est finalisé par un ailleurs et un plus tard]. Власть, которая имеет форму миссии. Она состоит не в том, чтобы провозгласить закон, единый на все времена, но в том, чтобы решительно наметить цель и в каждый момент времени, в зависимости от обстоятельств, выбирать наилучший путь к ней. Власть, которая указывает. Наконец, вместо того, чтобы склонять народы под гнётом собственной воли, пастух показывает им дорогу, по которой идёт и сам; он подаёт пример и подчиняет не столько своей мощью, при виде которой каждого бросает в дрожь, сколько некой особенной и немного загадочной силой. Власть, которая увлекает за собой.

3. Вскармливать. «Блистательный спутник, помощник божественного пастыря, заботливо пекущийся о своей стране и вскармливающий её, пастух изобилия» <48>. Пастырь не тот, кто взимает налоги или скапливает богатства. Его задача — печься о благополучии вверенных ему животных, щедро снабжать их пропитанием и питьём. Он даёт жить, но не в широком смысле, согласно которому хорошие правители делают государство процветающим, но в точном смысле, согласно которому он обеспечивает сохранность всех и каждого по отдельности: «О мой пастырь, благодаря твоим милостивым устам все люди беспокойно тянутся к тебе» <49>. Он представляет собой кормящий принцип. Софисты, а вместе с ними и Трасимах, заблуждались, считая власть пастуха, как и любую другую, эгоистичной, только и стремящейся «день и ночь» использовать овец в своих корыстных целях — заклав их ради праздничного стола или выгодно продав; «тот, в ком они видели пастуха, не был им», поскольку (настоящий) пастух не имеет заботы иной, кроме как обеспечить своей пастве по возможности наилучшие условия существования <50>. Несчастье правителей Израиля в том, что их собственный народ не был первоочерёдным и единственным предметом их дум: «горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри?» <51>. Поэтому отношение пастыря к пастве характеризуется тремя особенностями: с точки зрения преследуемых целей, оно должно производить изобилие — или по крайней мере обеспечивать жизнь или выживание; с точки зрения своей формы, оно понимается как усердие, прилежание, иногда как забота и труд <52>; наконец, своим эффектом оно имеет своего рода глобальное отождествление дородности стада, у которого ничего не отнимают, и богатства пастуха, который печётся лишь о своих стадах. «Власть над» по всей видимости уступает место «внимательности к», которой в конце концов исчерпываются все результаты её отправления <53>.

4. Присматривать [Veiller]. Внимание пастыря распространяется на всех; однако его искусство состоит в том, что он умеет разглядеть каждого. Там, где царь видит лишь недифференцированную массу подданных, а градоначальник — равных граждан, пасторальный кратизм стремится ухватить индивидуальность каждого. А значит ему важно насколько возможно принимать во внимание малейшие различия: пастух человеков должен всегда помнить о «несходстве, существующим между людьми и между делами людей, а также и о том, что ничто человеческое, так сказать, никогда не находится в покое». Это значит также, что закон, как общий императив, дающий всем и каждому одинаковое предписание, вовсе не является для пастуха масс «наиболее верным способом управлять». Наконец, это значит, что он способен выступать пастухом только при условии, что сумеет вплотную подойти к каждой овце; поняв возраст, природу, силу или слабость, характер и потребности каждой, он должен «давать указания, что полезно» ей и только ей <54>. Именно таковы наиболее характерные черты пасторального типа власти: она берёт ответственность за всё стадо целиком, но при этом приспосабливает своё действие, поскольку заботится о нуждах каждого животного в стаде по-отдельности. Власть над массой, которая придаёт единство, и в то же время расчленяющая сила, которая индивидуализирует. Omnes et singulatim, согласно формуле, которая на долгое время — и в этом можно видеть «парадокс пастыря» — станет главным вызовом, стоящим перед пасторальной властью.

5. Спасать. Конечной целью пастуха является возвращение стада в целости и сохранности. Спасение в таком случае предполагает четыре принципиальных задачи: увести стадо от грозящих ему опасностей, которые вынуждают перемещаться в другие места в поисках убежища, а значит точно определить подходящее время отправления, разбудить спящих животных, короче говоря — зазывать: «И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас» <55>. Отвести врагов, которые могут встретиться в пути, держать их на расстоянии как это делают охраняющие стадо собаки, защищать <56>. Уметь избежать опасностей дороги, её тягот, голода, болезней, врачевать раны и помогать самым обессилившим, одним словом, ухаживать <57>; наконец, отыскивая верную дорогу, обеспечить возвращение всех животных в стойло [bercail, др.значение: лоно церкви], привести их обратно. Хороший пастырь должен спасти всех вместе, но кроме того и каждое попавшее в беду животное по-отдельности. Именно в этот момент парадокс пастыря становится решающим испытанием. Поскольку бывают случаи, когда для спасения всего стада в целом, нужно прогнать больное животное, которое может заразить остальных — «всякий пастух, волопас, конюх и другие такие же люди не раньше берутся за дело, чем очистят с помощью соответствующего подбора стада, отделив здоровых животных от нездоровых, породистых от непородистых», нужно заботиться об одних и отослать других, оставляя лишь «здоровых и не зараженных» <58>. Но есть и обратный случай, и возможно именно он демонстрирует особенность пастырской власти в сравнении с ролью градоначальника или умелого правителя: эти последние знают, что всегда нужно стремиться к спасению города, государства, империи, даже если ради благополучия всех придётся пожертвовать некоторыми. Пастух же готов ради одного, которому грозит опасность, поступать так, будто остального стада не существует. Для пастуха, каждое животное бесценно, его ценность не может быть относительной. Моисею в бытность пастухом у Иофора случилось потерять одну из его овец, он отправился на её поиски и отыскал близ источника («а я и не ведал, что ты убежала, испытывая жажду; ты, верно, устала»); и он вернулся, положив её на плечи, и Яхве, видя это, сказал ему: «Раз сжалился ты над стадом одного человека, ты станешь пастухом моего стада, пастухом Израиля» <59>. Между спасением всех и спасением каждого, этими абсолютными императивами, пастырская власть множит взаимоисключающие обязательства.

6. Отчитываться. В отношениях между пастырем и животными угроза голода и смерти, необходимость в постоянной защите и забота о спасении имеют решающее значение; поэтому пастырь не может избежать ответственности за несчастья, которые могут обрушиться на стадо; малейшая его ошибка — халатность, жадность, эгоизм, чрезмерная строгость — увеличивает риск гибели животных: «если погнать его (скот) один день, то помрет весь скот» <60>. За эту ошибку пастух расплатится в тот же миг, ведь если по его вине стадо собьётся с пути, пропадёт и он сам; позволив голодать стаду, голодать будет и он сам: «ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно». Но он также должен держать отчёт перед тем, кто доверил ему своё стадо. Двойственность пастырской власти: она тотальна, она должна ведать всем, и при том — в деталях; пастух берёт безраздельную ответственность за всё, что касается стада, и единственной мерой и законом ей становится исключительно благо самих животных. Но приходит время, когда нужно держать отчёт за всё. Пастырство — это такая власть, которая рождается с наступлением утра, и умирает с наступлением сумерек: «переходная» власть не только с точки зрения её объекта, но также с точки зрения формы её делегирования и реституции. Пастух получает власть только для того, чтобы вернуть её. Даже если пастухом является царь, он властен над стадом лишь потому, что он был избран: «Ты настиг меня посреди гор, ты призвал меня быть пастырем человекам, ты доверил мне жезл справедливости» <61>. С него будет спрошено по всем совершенным им промахам, и если его стадо рассеется, его ждёт наказание. Яхве спросит его: «где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое?» <62>. Видя, что стаду недостает овец, он скажет им: «вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши» <63>. Пастырская власть опутана сетью обязанностей, так что ошибки влекут как немедленные взыскания, так и отложенные формы наказания; она в каждый момент «подотчётна»: перепись поголовья, вверенного и возвращенного, подсчёт живых и мёртвых, дача разъяснений в случае, если были допущены ошибки, если с животными обращались неправильно, если пастух был небрежным.

Я понимаю, что, вопреки всякому методу, я смешал множество несоизмеримых вещей: Платон и Библия, египетские боги и ассирийские цари. В сущности, задача была лишь показать, что говоря о богах, царях, пророках или даже градоначальниках как о пастухах во главе стада, не просто прославляют их силу или их милость, прибегая к расхожей метафоре, но в то же время обрисовывают особый способ отправления власти. Или по крайней мере очерчивают лишенный систематичности, но не лишённый связности набор функций, свойственных определенному типу власти. Даже вне

*

Двойное событие сыграло значительную роль для античного мира: христианство становится первой религией, организованной как церковь. А сама эта церковь определяет власть, данную ей над верующими — над каждым в отдельности и всеми вместе -, как власть пастырскую.

Неверно, будто фигура пастуха в христианстве выражает лишь один из аспектов власти, напротив, она покрывает все формы церковного управления: все они получают свое оправдание тем, что по примеру Христа-пастыря и под его руководством исполняют обязательство вести людское стадо (включая самую последнюю овцу) к вечным пастбищам. И речь не о простой метафоре, а о создании институтов и техник, призванных в масштабах всего общества регулировать «поведение» <64> людей; этот термин следует понимать в двояком смысле: как руководство людьми и как поведение людей. Христианство, будучи церковью, учредило общую власть, которая умеет «руководить поведением» людей [conduire la conduite]: власть, сильно отличающуюся от той, которую мог знать античный мир, будь то власть государя над Империей, градоначальника над городом, отца над «семьёй», патрона над теми, кому он покровительствует, хозяина над своими слугами или рабами, главы школы над его последователями. И если христианству удалось сравнительно быстро стать частью той организации, что именовалась «romanitas», то отчасти это объяснялось тем, что оно принесло с собой особые властные техники: достаточно новые и необычные, чтобы не быть напрямую несовместимыми с предшествовавшими, достаточно полезные с точки зрения целого ряда новых запросов, появившихся в то время. Пастырская власть стала институтом одновременно глобальным (который в сущности затрагивает всех членов сообщества), специализированным (поскольку у него есть собственные задачи и методы) и сравнительно автономным (даже если он связан с другими институтами, с которыми ему приходится взаимодействовать или на которые он опирается).

Здесь не место даже для беглого подведения итогов процесса интересующей нас институционализации. Задача просто указать на ряд изменений, привнесённых христианством в унаследованную им тематику пастырства: они помогут понять, почему признаниям плоти отводилась столь важная роль. Речь идёт об изменениях, которые делают пастырство способом управлять людьми через манифестацию их индивидуальной истины. Им присуще два принципиальных аспекта, получающих ясное выражение в латинской патристике.

1. Первый касается природы и формы связей, которые прикрепляют пастуха к стаду целиком и к каждому животному в отдельности.

a. Согласно прежней тематике пастырства пастух был тем, кто должен был относиться к стаду с рвением, вниманием, бдительностью и неусыпностью, самоотверженностью: отношение, в котором благодеяние является необходимым условием выживания стада. В христианстве, сама жизнь пастыря должна быть предложена стаду и для стада: он защищает его от волков, ради него он жертвует жизнью; и именно его жертвой овцы достигают вечной жизни <65>. По примеру Христа, смерть пастуха, или по крайней мере его смерть в этом мире, является условием спасения стада. Жертвенное отношение, при котором пастух обменивает себя на всех и на каждого, возвышая собственное достоинство поступком, которым спасаются другие <66>.

b. До христианства взаимность отношений пастуха и стада подчинялась принципу глобальной причинности: дородность стада — благополучие пастуха; нищета стада — бедность пастуха. В христианской форме пастырства взаимность отношений перестает относиться к простому порядку причинности, но становится отождествлением; и оно постепенно крепнет; каждая невзгода, понесённая каждым животным, становится болью, которая терзает пастуха; их успехами измеряется его совершенство. Сострадание пастыря есть тождество в прямом смысле: он чувствует «в глубине сердца недуги немощных душ»; он радуется «успехам своих братьев также, как свои собственным» <67>.

c. Христианский пастырь несёт ответственность не только за каждую овцу, но также за каждый её проступок, каждое падение, каждый шаг. В страшный день суда прегрешения овец будут вменены именно ему, если ему не удалось уберечь их своим учением, своей бдительностью, своей строгостью или милостью. Даже те, кто отрёкся, «lapsi», смогут поставить на вид пастырю, что тот не поддерживал, не ободрял, не вооружил их своим учением и спасительными наставлениями <68>.

d. Грех пастыря лежит в центре отношения, связывающего его со стадом: его собственные проступки влекут за собой проступки овец (и оттого становятся тяжелее); в то время как грехи стада накапливаются и усугубляют вину пастыря. Поэтому для пастыря важно быть настолько чистым и совершенным, насколько возможно: «Ибо никакая греховная нечистота не должна осквернять того, кто принял на себя обязанность очищать и врачевать души подобных себе существ» <69>. Но важно также не пасть жертвой греха гордыни, и, ослепнув от мнимого познания собственных слабостей, не ставить себя выше остальных, и даже наоборот, следует всегда помнить о собственных изъянах <70>: слуга всем, грешник среди грешников, и даже более грешный, чем все остальные, ведь в грехах стада он должен признать свои изъяны.

e. Это означает, что приняв служение, пастырь не должен видеть в нём ни предмета для гордости, ни мотива для господства (potestas <71>). По примеру св. Григория, его бросает в дрожь от понимания, что ему вверили заботу о душах, что он не имеет права на ошибку, если он по-настоящему вознамерился изгнать «гордыню, недозволенные мысли, мысли навязчивые и неправедные». И в то же время, грехом было бы и уклоняться от этой обязанности, оставляя овец без пастыря <72>.

Особая экономия греха и спасения, заразительность греха и его приумножение, жертвенные обмены, бдительность к себе, неотделимая от заботы о других, — всё это устанавливает между христианским пастырем и его стадом гораздо более многочисленные, сложные и прочные связи, чем то было свойственно прежней тематике пастушества. И прежде всего существенную роль играет индивидуальный характер такой связи: и это — так по причине прямой коммуникации, которая устанавливается между каждым отдельным действием каждого верующего и заслугами пастыря, и также

2. Христианство требует от пастыря знания, существенно превосходящего те мастерство и опыт, которыми традиционно должен был располагать пастух людей. В сердцевину пастырской деятельности церковь встроила императив истины, или скорее целый набор императивов.

Императив доктринальной строгости. Не зная истины и не будучи безусловно приверженным ей, пастырь приведёт стадо к гибели: «Не может быть так, чтобы священники как первые среди поводырей утратили бы свет науки, а те, кто следуют за ними, не оказались бы согбенны под тяжестью изнуряющего их греха» <73>. И во всякое время он должен следить, чтобы члены общины оставались связаны с этой истиной и самой этой истиной; ибо истина объединяет их, заблуждение — разделяет, рассеивает их вдали от дороги, и в конце концов ведёт к их потере; на плечах пастыря лежит задача собрать «блеющих и блуждающих овец», рассеиваемых ересью и непримиримость во взглядах [l’esprit de secte] <74>.

Императив обучения. Будучи пастухом истины, пастырь должен каждому дать духовную пищу в виде правильной доктрины. «Episcopi proprium munus docere», говорил св. Амвросий в самом начале De officiis ministrorum. Но под учением тут понимается нечто большее, чем простое наставление. Прежде всего потому, что пастырь, чья наука никогда не имеет законченный вид, должен обучаться по мере обучения других: истина открывается ему благодаря рвению и милосердию в речах <75>. И кроме того дело не может ограничиваться лишь распространением доктрины: то, чему он учит, должно проявляться и подтверждаться самой его жизнью, его поведением, его добродетелью; он должен быть словно живым ликом той истины, которую он проповедует <76>. Наконец, он не может обучать всех людей одинаково: умы слушателей словно струны кифара, имеют разную степень натяжения: прикасаться к ним нужно по-разному; зачастую то, что одному принесёт пользу, для другого будет источником вреда: мужчин следует наставлять иначе, чем женщин, богатых — не так, как бедных, весёлых не так, как печальных <77>.

Императив познания индивидов. Поводырь общины должен поэтому знать каждого, и каждый должен иметь возможность довериться ему: в моменты искушения, немощные должны искать прибежища на груди у пастыря, «как дети на груди у матери» <78>. Но пастырь также должен уметь обнаружить то, что они прячут и что спрятано от них самих, даже если они противятся. Согласно Иезекииль — подкопать стену и отворить потайные двери <79>: то есть «быть внимательным к поступкам» грешников, с тем чтобы «по ним обнаружить то, что прячут они в своём сердце из наиболее преступного и наиболее отвратительного» <80>. Вымогательство намеренно или ненамеренно скрываемой истины [extorsion des vérités] входит составной частью в отношения пастыря и паствы.

Императив осмотрительности. Сколь бы не стремился пастырь к небесному, он должен ничего не просмотреть и ничего не упустить в делах мира реального: он должен «стараться ничего не упустить из виду, точно и справедливо различать между благом и злом, изучать времена, места, нравы и характеры, когда наступает момент сказать или сделать что-либо» <81>. Он должен стремиться не бросать «слов на ветер» <82>, не быть ни слишком снисходительным, ни слишком требовательным <83>, не уподобляться в наказании тем неумелым лесорубам, у которых топор вылетает из рук и ранит товарищей <84>. Ни в чём не преуменьшая своей веры в чистую доктрину, не «отрываясь от созерцания наиболее возвышенных предметов», пастор должен помнить о «нуждах ближнего» и «проявлять снисхождение к немощам плотским своих братьев» <85>.

Пастырское служение является связью, благодаря которой формируется и передаётся истина. Сноровка пастуха — умение справляться с такими задачами, которые требуют одновременно и предусмотрительности, и бдительности — становится в христианской церкви предметом гораздо более точного и сложного знания, предполагающего особые правила и методы; дело в том, что в рамках отношения пастора и паствы, истина стала решающим оператором в двух смыслах: как с точки зрения доктринального соответствия, которое необходимо знать и которому необходимо обучать, так и с точки зрения тех тайн, которые скрывает индивид и которые нужно раскрыть, а затем подвергнуть наказанию и исправлению, которые в любом случае должны быть учтены.

Примечания

<01> Игра противопоставления и дополнения, разворачивающаяся между экзмологезой и экзагоресисом, явным образом проявилась в движениях Кающихся, игравших большую роль и широко распространенных на юге Европы начиная с XIV века (см. I.Magli, Gli uomini della penitenzia, Bologne, 1967). Публичные формы покаяния в остаточной форме сочетались там с интенсивной практикой устной исповеди и духовного наставничества. То же у французских кающихся конца XVI века и в различных течениях Контр-Реформации, где параллельное развитие получили техники духовничества и публичные проявления аскетизма.

<02> Прим. Ф.Гро: Fauste de Riez, Discours aux moines sur la pénitence (P.L., t. 58, col. 875-876), цит. по C.Vogel, Le pécheur et la pénitence dans l’Eglise ancienne, Paris, 1996, p. 131.

<03> J.Cassien, Conférence, texte établi et traduit en français par G. Mathieu, C.U.F., 1942 ; XVIII, 15. Обратите внимание на выражение «locum paenitentiae suppilciter postulavit», которым передана просьба о покаянии со стороны Пафнутия. Это традиционная формула, с помощью которой запрашивали статус, место кающегося.

<04> J.Cassien, Institutions, IV, 16.

<05> В приводимой св. Иеронимом латинской версии уложений [règles] Пахомия (Великого) можно обнаружить также выражение «aget paenitentiam publice in collecta, stabitque in vescendi loco», Praecepta et Instituta, IV, in Dom. A. Boon, Pachomiana Latina, Louvain, 1932.

<06> J.Cassien, Institutions, IV, 16

<07> В то же время представляется, что сирийское монашество делало акцент на покаянном аспекте монашеской жизни (см. A. Voöbus, History of Asceticism in the Syrian Orient, Louvain, 1958).

<08> Именно в этом смысле Кассиан понимает покаянные акты, когда пишет: «Dum ergo agimus paenitentiam, et adhuc vitiosorum actuum recoradtione mordemur» (Conférences, XX, 7). Ф.Гро: «Tout le temps, donc, que dure la pénitence et que nous sentons le remords de nos actes vicieux».

<09> Там же, XX, 5 («elle consiste à ne plus commetre dorénavant les péchés dont nous avons du repentir ou dont notre conscience éprovue le remords»).

<10> Там же.

<11> Там же, XX , 7.

<12> J.Cassien, Institutions, IV, 20.

<13> Saint Jérôme, lettre 107, 19.

<14> Règle de saint Benoît, XXIV, XLIV, XLVI; ср. с Règle du Maître, XIV.

<15> «Corripienda sunt secretius quae peccantur secretius», sait Augustin, sermon 72 (P.L., t.38, col.11).

<16> Saint Léon, lettre 168.

<17> Там же.

<18> Pomère, De vita contemplativa, II, 7 (P.L., t. 59, col. 451-452).

<19> Перечисляя три формы покаяния — то, которое предшествует крещению, то, которое характеризует жизнь во всём её протяжении, и то, которое должно наступать после совершения тяжких преступлений — св. Августин, в 351 (7) проповеди говорит о последней, что она должна применяться «pro illis peeccatis […] quae legis decalogus continent» (Ф.Гро:«к грехам, содержащимся в Декалоге»). В проповеди 352 (8), продолжая рассуждать об этой третьей форме покаяния, он заявляет, что она предназначена для тяжких грехов: «Быть может, прелюбодеяние, или убийство или святотатство; в любом случае, какое-нибудь серьезное дело и опасная, смертельная рана [blessure], ставящая под угрозу само спасение».

<20> Ср.: C.Vogel, La discipline pénitentielle en Gaule, Paris, 1952, p. 91. Приведённый список грехов смертных разумеется не следует путать с грехами главными, поскольку эти последние являются продуктом иного аналитического подхода, когда необходимо отыскать источник, «дух» [esprit], влекущий ко греху. Перечисление восьми «злых духов» изначально принадлежит монастырской традиции. Его можно обнаружить у Евагрия и Кассиана. Ср. A.Guillaumont, «Введение» в Traité pratique Евагрия Понтийского.

<21> St.Cyprien, De lapsis, XXVIII (P.L., t.4, col. 488). Следует однако отметить, что даже в случае незначительных прегрешений св. Киприан как кажется рекомендует на время принять статус кающегося, в согласии с каноническим ритуалом (письма XVI,2 и XVII, 2).

<22> Pomère, De vita contemplativa, II, 1.

<23> St.Augustin, Sermon 351.

<24> Григорий Великий ссылается здесь на текст Иезекииль, который впоследствии будет широко цитироваться в связи с духовничеством и методами самонаблюдения: «и я прокопал стену, и вот какая-то дверь» (8:8)

<25> Grégoire le Grand, Le pastoral, кн.1, гл. 9.

<26> Так в saint Cyprien, lettres VIII, XXX, XLIII. Или же, на этот раз касательно возвращения отступников в лоно церкви: «Наблюдать за поступками, делами и достоинствами каждого; принимать во внимание природу и качество прегрешений… Сообразовывать удовлетворение адресованных нам просьб с внимательным наблюдением за верой» (перевод мой). [«Examiner la conduite, les oeuvres et les mérites de chacun ; faire entrer en ligne de compte la nature et les qualités des fautes…Régler sur un examen religieusement attentif l’octroi des demandes qui nous sont adressées»]. Письмо XV.

<27> Saint Ambroise, De officiis ministorum, I, 1.

<28> Прим. Ф.Гро: Grégoire Nazianze, Discours II, 16.

<29> Grégoire le Grand, Le Pastoral, livre I, chap. 1.

<30> H.Frankfort, La Royauté et les Dieux, Paris, 1951, p. 161.

<31> C.J. Gadd, Ideas of Divine Rule in Ancient East, Londres, 1948.

<32> Исход, 15, 13. Прим. переводчика: упоминания пастбища нет ни в синодальном переводе РПЦ «…сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей»; ни в King James: «…thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation»; ни в Louis Seconde: «…par ta puissance tu le diriges Vers la demeure de ta sainteté»; ни в Jubiläums Bibel: «und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung».

<33> Ph. de Robert считает, что Давид пользовался титулом пастуха как привилегией, в то время как другие цари получали этот титул лишь коллективно и в значении «плохих пастухов». Les Berges d’Israel, Genève, 1968, p. 44-47.

<34> Прим. переводчика: Фуко даёт ссылку на Псалом 77, 21. В синодальном переводе Псалтыря там вообще другой текст, а нужный стих — в 76 псалме: «Как стадо, вел Ты народ твой рукою Моисея и Аарона».

<35> В случае с Исократом этот факт тем более шокирует, что описание хорошего правителя [magistrat] в Ареопагитике наделяет его многими функциями и добродетелями из тех, которые в иных текстах появляются в связи с темой пастушества.

<36> Первого мнения придерживается Грюб [Grube] в своем издании Fragments Архита. Второго мнения придерживается А. Делат [A.Delatte] в Essai sur la politique pythagoricienne, Paris et Liège, 1922. Приводимые Стобеем тексты Псевдо-Архита сближают nomos и nomeus, а также называют Зевса Nomios.

<37> Платон, «Республика», книга 1, 343-345.

<38> Платон, «Законы», книга 10: пастухи противопоставлены «хищным животным» [bêtes de proie], но отличаются от правителей.

<39> Платон, «Политика», 271е. Прим. переводчика: в русском переводе «Политики» это место звучит так: «Бог сам пестовал их и ими руководил, подобно тому как сейчас люди, будучи существами, более прочих причастными божественному началу, пасут другие, низшие породы. Под управлением бога не существовало государств». У Фуко: «Puisque la divinité était leur Pasteur, ils n’avaient pas besoin de constitution politique».

<40> Филон Александрийский, De agricultura, 50.

<41> Dion Chrysostom, Discours, I.

<42> Филон Александрийский сообщает, что для Калигулы «пастыри зверей не принадлежат к числу быков, козлов или баранов», а сам он, пастырь рода человеческого, на самом деле есть представитель иного рода, ещё более высокого, а значит — божественного и не человеческого (цит. по P.Veyne, Le pain et le Cirque, Paris, 1976, p. 738). О метафоре, которая делает из принца не погонщика, а быка, вокруг которого как вожака собирается стадо, см. Dion Chrysostom, Discours, II.

<43> Иеремия, 31:10.

<44> C.J. Gadd, Ideas of Divine Rule in the Ancient East, p.39.

<45> Захария, 10:8.

<46> Цит. по: S. Morenz, La Religion des Egyptiens, Paris, 1962, p.94.

<47> Псалтирь, 68:8.

<48> L.Rabat, Le Caractère religieux de la royauté assyro-babylonienne, Paris, 1939, p.352.

<49> Там же, стр. 232.

<50> Платон, «Республика», кн.1. Ср. «Критий», 109 б: в Атлантиде боги подобно пастухам выступали «кормильцами» людского стада.

<51> Иезекииль, 32:2.

<52> «О Ре, который бодрствуешь, когда все люди спят, и ищешь того, что принесёт пользу твоему поголовью» [перевод наш]. Египетский гимн, приведённый в S.Morenz, La Religion des Egyptiens, p. 224.

<53> Дион Хризостом [Dion de Pruse], рассуждая о

<54> Платон, «Политик», 294а-295с.

<55> Иезекииль, 20:34

<56> О пастухе, который охраняет стадо вместе со своими собаками, см. Платон, «Республика», III, 416a и IV, 440d.

<57> Благодаря пастуху овцы не знают ни голода, ни жажды: «и не поразит их зной и солнце», [Исаия, 49:10].

<58> Платон, «Законы», 735а-736с.

<59> Раввинский комментарий к Исходу, цит. в Ph. de Robert, Les Bergers d’Israel, стр. 47.

<60> Бытие, 33:13.

<61> Молитва Ассурбанипала Второго богине Иштар, цит. по Ph. de Robert, loc.cit., стр. 14.

<62> Иеремия, 13:20.

<63> Иеремия, 23:2.

<64> Прим. переводчика: Фуко обыгрывает значения фр. conduite: (1) ведение, управление, руководство; (2) образ действий, поведение.

<65> Евангелие от Иоанна, 10:11-18.

<66> Св. Иероним, письмо 58: «Aliorum salutem fac lucrum animae tuae».

<67> Grégoire le Grand, Le pastoral, кн. 1, гл. 49. См. также кн.2, гл. 3: «считать своим собственным благом и своим собственным преимуществом благо и преимущество ближнего».

<68> Св. Киприан, письмо XLIII, ср. также письмо VIII.

<69> Grégoire le Grand, Le pastoral, кн.2, гл. 2.

<70> Св. Амвросий [Saint Ambroise], De officiis ministorum, livre II, chap. 24. К счастью, Господь всегда оставляет изъяны даже в праведных «дабы в блеске добродетелей, приносящих почитание со стороны ближних, причиняемое изъянами беспокойство держало их в приниженном положении» [перевод с фр. наш].

<71> Там же. Амвросий ссылается тут на первое послание св. Петра, 5:3.

<72> Grégoire le Grand, Le pastoral, кн.2, гл. 2; а также кн.1, гл. 6: «Но таковое смирение, и то соединенное с другими добродетелями, тогда только бывает действительно в очах Божиих, когда оно не упорствует непокорным противлением принятию на себя общеполезных обязанностей, возлагаемых на нас свыше».

<73> Прим. переводчика: перевод этого пассажа с французского — наш. В русскоязычном тексте « мы этого места не нашли [«Il ne peut se faire que les prêtres, étant les primiers guides, perdent les lumières de la science sans que ceux qui les suivent demeurent courbés sous le poid du péché qui les accable»]. Фуко ссылается на: Grégoire le Grand, Le pastoral, там же, кн.1, гл. 10.

<74> Киприан Карфагенский, письмо XLV; ср. также письмо Дионисия, епископа Лидды: «привести род человеческий, порабощенный во множестве грехов, к его настоящему пастырю, рассеявшееся стадо христово» [Перевод с фр. — наш] (См.: Lettres de saint Jérôme, t.IV, p.159, lettre 94).

<75> Св. Амвросий, De officiis ministorum, I, 1.

<76> Те, кто не практикует того, чему они учат, «ниспровергают своими делами то, что проповедуют они словами»; они как те пастухи, что пьют из незамутненного родника, но затем наступают в него грязными ногами и вынуждают овец пить замутненную воду. Grégoire le Grand, Le pastoral, кн.2, гл. 9.

<77> Григорий Великий в «Правиле пастырском» приводит тридцать шесть оппозиций, которые следует учитывать при наставлении верующих.

<78> Перевод пассажа с фр. — наш. Прим. Ф.Гро: [Там же, кн.1, гл. 4].

<79> Иезекииль, 8:8.

<80>Прим. переводчика: перевод этого пассажа с французского — наш. В русскоязычном тексте этого места мы не обнаружили [«examiner la conduite extérieure», «découvrir par elle ce qu’ils cachent dans leur coeur de plus criminel et de plus détestable»]. Grégoire le Grand, Le pastoral, кн.2, гл. 9.

<81> Прим. переводчика: перевод цитаты с фр. — наш. В русскоязычном тексте этого места мы не обнаружили. «s’appliquer toujours à examiner toutes choses, à faire un discernement juste et exact du bien et du mal, savoir étudier les temps, les lieux, les manières et les personnes, lorsqu’il s’agit de dire ou de faire quelque chose»].

<82> Св.Амвросий, De officiis ministorum, I, 1.

<83> Там же, II, 24

<84> Прим. переводчика: в русском переводе сравнения с дровосеком мы не обнаружили. Grégoire le Grand, Le pastoral, кн.2, гл. 9.

<85> Прим. переводчика: перевод пассажей с французского — наш.Grégoire le Grand, Le pastoral, кн.2, гл. 1; кн.2, гл. 9