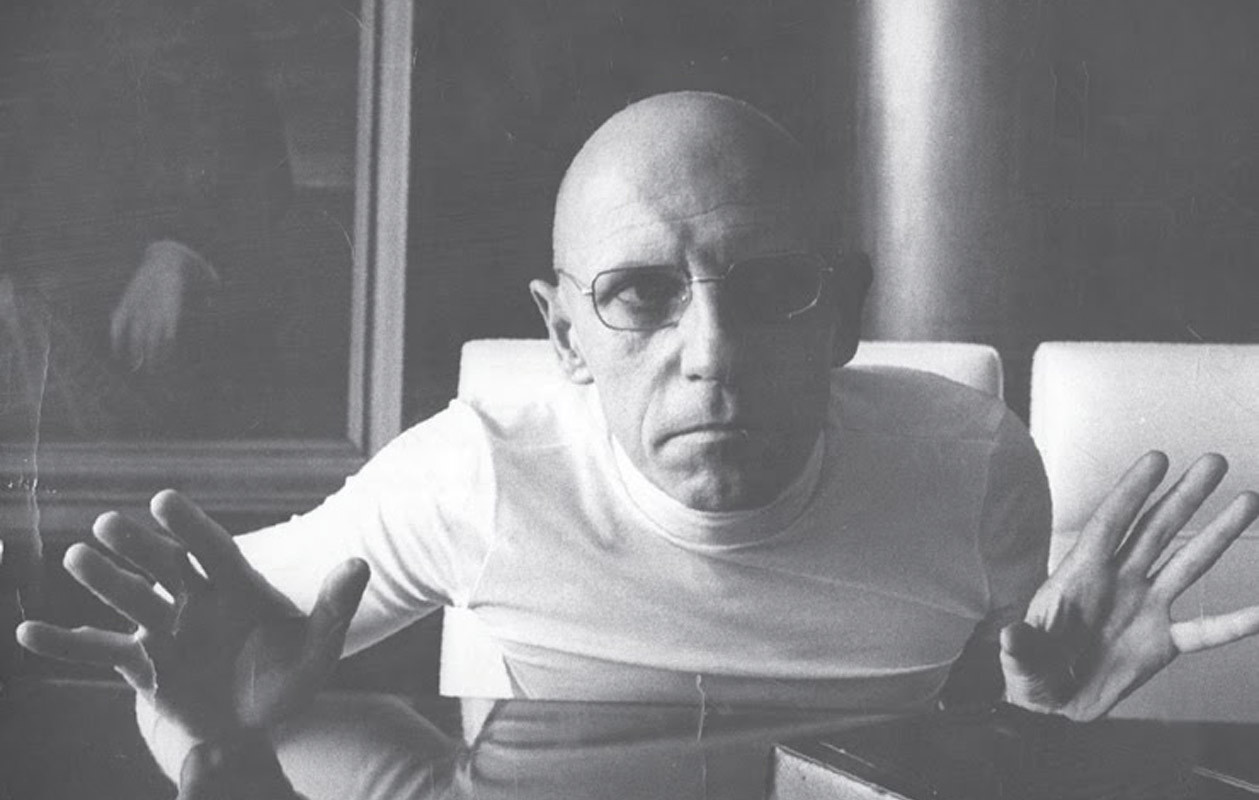

Мишель Фуко. Признания плоти: второе покаяние

Предлагаю вашему вниманию перевод главы из книги М.Фуко «История сексуальности 4. Признания плоти» (Les Aveux de la Chair), посмертно изданной издательством Gallimard в 2018 году. Название предлагаемой главы — «Второе покаяние» (“La seconde pénitence”) — предложено редактором Ф.Гро, поскольку Фуко успел дать названия не всем главам книги.

В настоящей главе Фуко прослеживает особенности так называемого «второго покаяния» — практики, которая развилась из ключевого ритуала крещения и по существу представляла собой возможность повторного отпущения грехов, однако на сей раз понимаемого не как

Несколько технических замечаний касательно перевода. Тексты раннехристианских авторов, на французские переводы которых ссылается в своём тексте Фуко, мы сверяли с русскоязычными, найденными в основном в интернете, переводами. В том случае, если французский и русский переводы первоисточников не отличались существенно друг от друга и не перечили толкованию Фуко, мы не вносили своей правки и использовали русскоязычный перевод. Если обстояло иначе, мы переводили с французского, минуя русскоязычный перевод. Все эти случаи оговорены в примечаниях. Квадратные скобки в тексте — примечания переводчика. Треугольные скобки — концевые сноски Фуко и редактора Ф. Гро.

Приятного чтения!

Известна четвертая Заповедь из «Пастыря» Ермы: «Господин, я слышал от некоторых учителей, что нет иного покаяния, кроме того, когда сходим в воду». На что ангел покаяния отвечает: «Справедливо ты слышал. Ибо получившему отпущение грехов не должно более грешить, но жить в чистоте. И так как ты обо всем расспрашиваешь, объясню тебе это, не давая повода к заблуждению тем, которые собираются уверовать или только что уверовали в Господа. Они не имеют покаяния во грехах, но имеют отпущение прежних грехов своих. Тем же, которые призваны прежде, положил Господь покаяние, ибо Он сердцеведец, провидящий все, знал слабость людей и великое коварство дьявола, который будет сеять вред и злобу среди рабов Божиих. Поэтому милосердный Господь сжалился над своим созданием и положил покаяние, над которым и дана мне власть. Итак, я говорю тебе, после этого великого и святого призвания, если кто, будучи искушен дьяволом, согрешил, — пусть покается. Если же часто он будет грешить и творить покаяние, — не принесет ему покаяние пользы, ибо с трудом он будет жить с Богом» <01>.

Долгое время этот текст считался доказательством, что изначально в христианстве не было иного покаяния, кроме как при крещении, но также свидетельством, что в середине второго века уже крещёным грешникам была дана возможность прибегнуть к покаянию снова: на это раз покаянию единственному, торжественному, не повторимому, из которого позднее в результате череды преобразований возникнет покаяние как институт. Я не намерен даже бегло касаться дискуссий, подводом для которых послужили слова Ермы: можно ли расслышать в них свидетельство первых существенных послаблений изначального ригоризма? Можно ли считать их критикой в адрес слишком уж суровых наставлений «некоторых учителей», про которых ещё нужно понять, кто имелся ввиду? Сказаны ли они с учётом различия двух типов наставления: одного, которое дают до крещения, и другого, ориентированного на крещёных, которым может быть предложено второе покаяние? Было ли второе покаяние, с точки зрения Ермы, Ликованием [Jubilé], которое случается лишь раз, либо же прибежищем, которое ввиду грядущего пришествия Христа становилось столь настоятельным, необходимым и неизбежно единственным в своём роде ?<02>

Запомним лишь, что призывы к metanoia, раскаянию-покаянию, как возлагаемому на христианина обязательству встречаются в текстах апостольского периода очень часто. Разумеется, в Послании к Евреям сказано: «Ибо невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века, и отпавших, опять обновлять покаянием» <03>. Но текст ссылается на единственность крещения как события полного «обновления» индивида. Он не учитывает ни того, что уже крещёные могут почувствовать отвращение перед своим грехом, ни того, что им может вновь понадобиться прощение: «Итак, в чем мы согрешили по

Поэтому раскаяние и мольба о прощении составляли неотъемлемую часть жизни верующих и общины ещё до того, как ангел доверил Ерму возвестить об учреждении другого покаяния. Не следует упускать из виду, что metanoia не является простой переменой в установках, необходимой для крещения, она не является только обращением души под действием Святого Духа в момент, когда последний нисходит в неё. Через крещение человек призван к «metanoia» <11>, которая является одновременно точкой отсчёта и общей формой, в которой протекат христианская жизнь. Раскаяние, к которому тексты «Дидахе», Климента и Варнавы призывают христиан, есть то же самое раскаяние, которым сопровождалось крещение: оно есть его продолжение, его непрерванное движение. Проблема, которую ставит «Пастырь», состоит не в переходе от Церкви совершенных к общине верующих, признающей, что среди её членов есть грешники и оттого вынужденной к этому факту приспосабливаться. И не в отказе от ригоризма, допускающего лишь то покаяние, которое совершалось при крещении, с переходом к более снисходительной практике. Вопрос, скорее, в том, в каких институциональных формах осуществлялось раскаяние при крещении и реализовывалась возможность прибегнуть вновь — полностью или частично — к процедуре очищения (и даже искупления), которая единожды уже была использована при крещении. Фактически, речь идёт, не больше и не меньше, о проблеме повторяемости — в рамках экономии спасения — события просвещения и доступа к истинной жизни, жизни, которой по определению известна лишь ось необратимого времени, разделенная надвое решающим и единственным событием.

Я не буду касаться ни самой истории этой институционализации, ни порождённых ею теологических и пастырских дебатов. Ограничусь теми «каноническими» формами, которые начиная с III века приняло покаяние, т.е. лишь теми ритуалами, которые были организованы церковной властью и предназначались всем совершившим тяжкие грехи, когда прощения нельзя заслужить самостоятельно через раскаяние и молитву. Как может крещёный вновь рассчитывать на избавление, если он уже нарушил взятые на себя обязательства и отвернулся от дарованной ему милости?

Примирение определяли с оглядкой на крещение. Нельзя сказать, что оно было повторением крещения, поскольку крещение не может быть повторено. Дарованная единожды, милость дарована раз и навсегда, равно как и отпущенные грехи были отпущены окончательно, переродиться мы можем лишь раз <12>. Но «покаяние», которым крещение сопровождается и к которому крещение приобщает, движение души, отстраняющейся от своих грехов и умирающей для смерти, равно как и прощение со стороны милосердного Бога могут быть возобновлены. Значит: никакого второго крещения <13>; и всё же, как говорил уже Тертуллиан, есть «вторая надежда», «другая дверь», в которую грешник может постучаться после того, как Господь закрыл дверь крещения, «благодеяние повторительное» или скорее «умноженное», ибо «вновь давать — дело большее, нежели просто давать» — paenitentia secunda <14>. Новоначальным её необходимость будут объяснять тем, что тем, кто уже отпал, нужно дать надежду, а тех, кто ещё не стали христианами, нужно призвать не откладывать момент крещения <15>.

Связь второго покаяния с крещением проявляется по-разному. Во-первых, она отмечена принципом, согласно которому в обоих случаях отпущение грехов совершается Святым Духом: «Человек просит и Божество прощает, […] милосердие даровано высшей Силой» <16>. Одно таинство [mystère], одна служба [ministère], ведь отправляемая священником власть остаётся одинаковой как в случае с крещением, так и в случае с примирением: «В крещении подается прощение всех грехов: то какое различие в том, через покаяние ли, или через крещение священники присваивают себе это право?» <17>. Как вода крещения смывала прежние грехи, так и слёзы покаяния должны смыть прегрешения, совершённые после крещения <18>. И несмотря на то, что силу давать новое рождение стремятся закрепить за крещением, мы встречаем представление, согласно которому и покаяние даёт возможность перейти от смерти к жизни <19>. Трактат Амвросия «О покаянии» показателен в этом отношении. Прежде всего покаяние отсылает к эпизоду с Самаритянином из Евангелия от Луки: как и раненого по дороге в Иерихон человека, «полумёртвого» грешника можно спасти; ведь если бы он умер, чем ему можно было бы помочь? Следует ли прибегать к покаянию тем, кого уже нельзя излечить <20>? Однако во второй книге того же трактата, покаяние соотнесено с воскрешением Лазаря: «По исповедании твоем разрушатся все узы и прервутся все оковы, хотя бы от повредившегося тела и тяжкий смрад был […].Итак, ты видишь, что в Церкви мёртвые возвращаются к жизни и восстают, ибо им даровано отпущение грехов» <21>.

В целом, спасение, которое не христианами может быть достигнуто лишь через крещение, христианину даётся вновь через покаяние, если ему случилось впасть во грех уже после крещения <22>. Поэтому есть два пути спасения, именно это после Амвросия повторит папа Лев I <23>.

Столь ярко обозначенная аналогия с крещением позволяет объяснить тот парадокс, что, будучи в известном смысле «повторением» крещения (или, по меньшей мере, повторением ряда присущих ему эффектов), покаяние тем не менее не может быть повторено. Как и крещение, покаяние является единственным: «Ибо как есть одно крещение, так одно и покаяние» <24>. Поэтому нечего удивляться, что оно было организовано, по крайней мере отчасти, по модели крещения и подготовки к нему.

Каноническое покаяние постепенно принимает форму «второго новициата» <25>. Выражение «paenitentiam agere», в общем случае употребляемое для обозначения любого раскаяния (даже внутреннего), которому грешник предаётся дабы заслужить прощение грехов (даже самых незначительных), также используется для обозначения регулярной формы, в которой должна разворачиваться процедура покаяния: под контролем священника, с использованием ряда определённых практик, в тот момент, когда она необходима, и в течение заданного промежутка времени <26>. Так понимаемая практика покаяния не является просто отдельным действием или набором действий, она представляет собой статус <27>. Кающимся «становятся» в согласии с правилами, которые распространяются не только на грешников, но и на священников, контролирующих само покаяние <28>.

Церковное покаяние «запрашивают», «благословляют» и «получают». Совершивший тяжкий грех христианин — в том числе, разумеется, и отступник, принёсший жертву или подписавший свидетельство о жертвоприношении — просит у епископа разрешения стать кающимся; либо же он идёт на этот шаг по требованию священника, осведомлённого о грехе своего подопечного. В ответ на просьбу епископ «благословляет» на покаяние, которое поэтому следует понимать, в самом фундаментальном смысле, не столько как наложенное наказание, сколько как средство, к которому прибегают с надеждой, при том что доступ к нему и само его применение являются тщательно регламентированными. Покаяние открывается ритуалом, составной частью которого является наложение рук, что отсылает к экзорцизму и представляет собой адресованную Богу мольбу благословить на покаяние. Оно длится долго: месяцы, годы. И когда оно подходит к концу, кающемуся разрешают вернуться в лоно церкви в ходе церемонии, которая почти копирует исходную: епископ снова накладывает руки и кающийся вновь допускается до «communicatio». Покуда он длится, статус кающегося предполагает ряд аскетических упражнений (посты, бдения, многочисленные молитвы) и добродеяние (милостыня, уход за больными); он содержит также запреты (например, касающиеся сексуальных отношений между супругами) и частичное исключение из церемоний в рамках общины (в частности, удаление от евхаристии) <29>. И вместе с тем, даже после примирения бывший кающийся оказывается в статусе ином, нежели прежде. В некотором смысле на нём остаются отметины: ему не позволено быть священником, он не может взять на себя выполнение общественных функций, равно как и освивать некоторые профессии: ему рекомендуют избегать любых судебных тяжб <30>.

Будучи «вторым» покаянием, наступающим вслед за тем, которое имело место при крещении, эта тщательно регламентированная практика оттого не становится менее строгой. Напротив. Поскольку при этом вновь испрашивают то, что некогда имели, а значит хотят получить в виде исключения то, что по милости уже было даровано всем крещёным. Путь покаяния теснее, чем путь крещения. Крещение Господь предлагает всякому, кто признает Его, и тем самым отпущение грехов даруется Им как «gratuita donatio»; тогда как прощение Он предоставляет кающемуся лишь по результатам длительного труда, который тот совершал над самим собой <31>. Авторы III-V веков не упоминают принцип, согласно которому крещение требует дисциплины, однако они ясно указывают, что в покаянии грешнику, которому уже однажды была дарована милость, следует взять на себя заботу о совершённых грехах. Такого принципа придерживался и Ориген: «apolambanein tas hamaritas» <32>. Но случалось и так, что несмотря на принцип невозможности повторного крещения, о покаянии велась речь как о «трудном крещении» <33>.

Не вдаваясь в проблемы и историю богословия таинств, мы можем сказать, что начиная с III века становится ощутимой иная расстановка акцентов при описании metanoia как в рамках крещения, так и в рамках церковного покаяния. Разумеется, в обоих случаях по-прежнему речь идёт о раскаянии, через которое душа отстраняется от запятнавшего её греха. Но в случае с крещением подчёркивается, прежде всего, освобождение, aphesis; в случае же с metanoia как условием примирения, вперёд выступает та работа, которую душа проделывает над самой собой, а также над совершёнными ею грехами.

*

В ходе канонического покаяния для манифестации истины кающейся души применяются многочисленные процедуры. Они обнаруживают немаловажные отличия от тех, которые применялись при крещении и подготовке к нему.

-А-

В этой связи мы можем поставить особняком процедуры свидетельства и дознания, к которым прибегали с целью удостоверить подлинность раскаяния и убедиться в благих намерениях тех, кто стремился вернуться в лоно церкви. Письма Киприана, которые относят к периоду, последовавшему сразу за эпохой гонений, дают свидетельство, насколько важной была эта проблема, насколько трудно было отыскать равновесие между строгостью и снисходительностью, насколько упорно стремились некоторые из lapsi вновь примириться с церковью, и вместе с тем насколько упрямо подчас им в этом отказывали — одним словом, на этот счёт велись жаркие дискуссии. Киприан не раз возвращался к этому вопросу: выбирая между риском приобщить слишком поспешно и риском лишить грешника надежды, решение, в некотром смысле, всегда будет приниматься вслепую: «Мы же, покуда дано нам видеть и судить, видим лишь внешнюю сторону каждого; что же до ведения сердец и проникновения в души, этого мы не можем» <34>. Аргумент, склоняющий его к тому, чтобы строгости предпочесть скорее снисходительность, за которую он, впрочем, временами сам себя упрекает <35>. Но если он, как и остальные, опасается, что «умы неисправимые», «люди , запятнавшие себя прелюбодеянием и жервтоприношением» по своём возвращении развратят достойных душою, он всё же видит задачу не столько в том, чтобы исключить тех, в чьей искренности есть сомнения, сколько в том, чтобы позаботиться об их выздоровлении <36>. Кроме того, примирение, до которого допускают здесь, не связывает Бога никакими обязательствами. Тот, который видит всё, вплоть до ускользающих от нас самих тайн нашего сердца, не обязан прощать, если мы вознамерились обманывать Его, пользуясь снисходительностью наших братьев: «Господь сам будет судить о том, чего не постигло наше разумение, и Он исправит суждение рабов своих» <37>.

Это не значит, что можно неосмотрительно принимать любого; следует прежде подумать и понаблюдать. Положительной характеристики со стороны принявших мученичество в пользу «отпавших» — либо совершавших жертвоприношения, либо подписавших свидетельство их совершения — ещё не достаточно, особенно если они принимают форму какого-нибудь коллективного ходатайства разом за всю семью и домочадцев. Более или менее спонтанно, хотя и оставаясь принципиально на стороне снисходительности, Киприан отстаивает вынужденную и, по всей видимости, кодифицированную отдельным постановлением практику, предписывавшую ответственным лицам определённый образ действий <38>: изучать по-отдельности ситуацию каждого человека, который просит быть принятым в качестве кающегося с целью достичь примирения; учитывать намерения и обстоятельства поступка (causae, voluntates, necessitates); отличать «того, кто по своей воле сразу же предался отвратительным жертвоприношениям от того, кто после длительного сопротивления и борьбы был принуждён к совершению прискорбных действий; того, кто предал и себя, и своих, от того, кто взял опасность на себя, а тем самым уберёг свою жену, своих детей и весь свой дом» <39>. По всей видимости, предметом изучения становились не только обстоятельства совершения греховного поступка, но и поведение грешника начиная с того самого момента <40>, когда он, либо самостоятельно, либо согласно канонизированным формам, приступает к покаянию, демонстрирует раскаяние и обнаруживает стремление жить в вере: «У врат лагеря Господнего пускай встанут на стражу, вооружившись смиренным осознанием, что были дезертирами» <41>; тому, кто не выразит открыто [professer] своей скорби, следует отказать в надежде восстановиться в общении и примириться <42>.

Учитывая сложности проведения подобных расследований, противодействие возвращению lapsi со стороны общин и враждебный отклик, который порой вызывали лично принятые решения, такие решения зачастую должны были приниматься коллективно под руководством епископа и в присутствии верующих. Об этом свидетельствует письмо Киприану от римского клира: «Тяжела ноша и легко снискать людское негодование тем, кто не будучи в числе, должен исследовать преступления многих и в одиночку выносить суждение […]; мало силы за тем решением, которое не сумело снискать всеобщего одобрения среди совещающихся» <43>.

Важность перечисленных практик дознания [examen] была обусловлена рядом особых исторических обстоятельств: этим объясняется тот факт, что в определённый момент времени они получили столь широкое распространение. Разумеется, они не исчезли после окончания гонений. Однако внешний контроль за кающимися — который до известной степени отсылает к контролю над катухеменами посредством опросов, дознаний и свидетельств — имел второстепенное значение, если сравнивать его с другой процедурой истины, игравшей гораздо большую роль в ходе покаяния: той, посредством которой грешник сам признаётся в своих грехах.

-B-

С этими «рефлексивными» процедурами соотносятся термины confessio и exomologesis, зачастую употребляемые в латинских текстах II-IV веков как эквивалентные <44>. В любом случае, остаётся предметом дискуссии, что в точности обозначалось каждым из них. Ссылаясь на ряд избранных свидетельств, некоторые историки настаивают на существовании особого действия, совершая которое кающийся осуществлял признание в совершённых грехах <45>; другие подчёркивают, что зачастую эти термины, и в особенности термин экзомологеза, используются для описания всего множества покаянных действий, возложенных на грешника <46>. Представляется, что на самом деле можно различить три элемента.

1. Сначала излагалась просьба. Просивший покаяния грешник рассказывал епископу или пресвитеру, которые должны были дать своё благословение, как о своём желании стать кающимся, так и о мотивах этого шага. Было ли изложение детальным? На примере отступничества и практики examenatio мы видели, что под час дело обстояло именно так. Мы даже могли бы сослаться на использование свидетельств и разного рода расследований: именно на это указывает юридический оборот, который мы находим у Киприана: expositia causa apud episcopum <47>. Однако если не принимать в расчёт эти частные случаи, запрос на покаяние должен был иметь гораздо более скромный вид. Шла ли речь об устной исповеди с использованием самых общих формулировок, и, возможно, ограничивавшейся лишь чтением покаянного псалма <48>? Можно предположить, что изложение в краткой форме всё же требовалось для определения природы греха, оценки его тяжести, и вероятно, определения срока, «justum tempus», который должен истечь, прежде чем будет поднят вопрос о примирении <49>. Без сомнения, в этот момент решался вопрос, требовал ли грех покаяния, или же он мог быть искуплен менее строгими способами. Вероятно, на эту практику ссылается Киприан в сочинении «О падших», когда различает тех, кто принёс жертвоприношение или поставил свою подпись на бумаге и тех, кто всего лишь подумал об этом: последние «с болезнью и искренностью исповедуются перед священниками Божиими» <50>. Её же имеет ввиду биограф Амвросия, хваля его за снисходительность и готовность выслушать грешника: часто, вместо того, чтобы разыгрывать роль общественного обвинителя, он предпочитал не придавать вопрос огласке и оплакивал грехи вместе с провинившимся, ходатайствуя перед Богом об избавлении <51>. Поэтому между грешником и тем, кто благословлял его на покаяние, могла иметь место личная беседа — что не означает, будто она имела место всегда и непременно. Вербальная процедура с признаками юридического признания, к которой прибегали для оценки тяжести проступка. Разумеется, тут мы до известной степени сближаемся с более поздней формой confessio oris, вошедшей в ядро покаянного ритуала как один из его ключевых элементов. Однако с той принципиальной разницей, что пока вербализованное признание в грехах является всего лишь предварительным условием для покаяния, да к тому же и не строго обязательным. Оно не является ни неотъемлемой, ни самой существенной частью покаяния.

2. На другом конце покаянной процедуры, в момент примирения, по всей видимости имел место отдельный, точно определённый эпизод экзомологезы. По крайней мере, об этом, как представляется, свидетельствуют многие места из переписки Киприана, где, упоминая необходимые для примирения lapsi условия, он периодически ссылается на серию: paenitentiam agere, exomologesim facere и impositio manus <52>. Проведя необходимое время на покаянии, но перед участием в ритуале наложения рук, обозначающем примирение, грешник должен был совершить экзомологезу. Идёт ли речь о вербализованном признании в грехах? Вряд ли. В действительности, у Киприана мы не найдём описаний этого эпизода покаянного ритуала: самое большее, да к тому же до известной степени символически, он упоминает лишь о том, что кающийся стоит у порога, стучит в дверь и просит впустить его. Однако мы можем составить более детальное представление об экзамологезе на примере других, более ранних и более поздних текстов.

В сочинении «О стыдливости», став монтанистом, Тертуллиан положительно описывает грешника, который до конца своих дней ведёт покаянный образ жизни и не получает примирения: «он стоит перед дверьми; его позор служит примером для остальных; он призывает в помощь слёзы братьев своих» <53>. С другой стороны, он критически отзывается о кающемся, которого ведут в церковь для примирения: его тело покрыто власяницей и испачкано золой; он одет в лохмотья; его за руку приводят в церковь; он падает на землю перед вдовами и священниками, он цепляется за подолы одежды, он целует следы их ног; он обхватывает их колени <54>. Здесь мы сталкиваемся с кратким описанием той фазы экзомологезы, которой венчалась жизнь в покаянии и которая предшествовала возвращению в лоно церкви. Пафос описания может объясняться враждебностью Тертуллиана. Но его враждебность вызвана фактом примирения, а не унизительным положением, в которое поставлен кающийся. И гораздо более поздние тексты схожим образом рисуют картину момента, когда грешник, прежде чем получить примирение, призван публично признать свой грех. «Перед глазами всего Рима», рассказывает Иероним историю Фавиолы, которая развелась, но вновь вышла замуж до того, как её прежний муж скончался, «многие дни в преддверии Пасхи ходила она в числе кающихся, и плакали с нею епископ, священники и народ, с растрёпанными волосами, бледная лицом, грязная руками, с покрытой пеплом, смиренно склонённой головой […]. Свою обнажённую грудь и лицо, которыми прельстила второго мужа , истязала она, на всеобщее обозрение выставила она свои раны и своё увядшее тело, а Рим в слезах созерцал рубцы на теле её» <55>. Хотя и не столь откровенно, не употребляя термин «exomologesis», всё же именно на этот ритуал, должно быть, ссылается и Амвросий, когда упоминает, что кающийся должен молить Бога в церкви и на глазах у остальных верующих, причём мольба эта напоминает по своей форме прежние обычаи: «Ты не желаешь, чтобы свидетели и осведомлённые присоединились к мольбе твоей, когда нужно утешить человека, и отрицаешь, что нужно потрудиться привести многих, умоляя их об участии, и это в то время, когда должно тебе упасть и обхватить колени сего человека, расцеловать ноги его, привести к нему детей твоих, не ведающих ещё о твоём преступлении, дабы взмолились о прощении отца их? И всего этого не желаешь ты делать в Церкви?» <56>. Или когда он упоминает, вслед за Евангелием от Луки, грешницу, целовавшую ноги Христа и вытеравшую их своими волосами: «Для чего же ещё упомянуты волосы, если не для того, чтобы ты узнал, что лишь умаляя всякое достоинство, выказываемое недостойными мира сего, можешь молить о милосердии: ты сам должен броситься в слезах на землю; ты должен, распростёртый по земле, вызвать жалость к себе» <57>.

3. Но терминами «экзомологеза» и confessio обозначали не только этот завершающий эпизод покаяния. Часто они относятся ко всему прохождению покаянной процедуры целиком. Именно в этом смысле Иреней рассказывал о женщине, которая некоторое время исповедовала гностические воззрения, но затем вернулась в Церковь и провела остаток своих дней «совершая экзомологезу», а также о еретике, который попеременно то распространял своё ложное учение, то предавался экзомологезе <58>.

Взятое целиком, покаяние потому может быть названо экзомологезой, что публичные и подчёркнутые формы выражения раскаяния, которые особенно востребованы торжественным и очень напряжённым моментом накануне скорого примирения, являются в то же время составной частью покаяния на протяжении всего времени его действия. Одна из существенных черт покаяния состоит в том, что оно должно представлять собой своего рода манифестацию, обновлённую «исповедь», посредством которой человек подтверждает, что он совершил грех, что он осознаёт себя грешником, что он раскаивается. Именно такой смысл в главах IX и X трактата «О покаянии» Тертуллиан придаёт экзомологезе, понимаемой как перманентое измерение покаяния. Следует совершать покаяние так, «чтобы оно не в совести только открывалось, но приводилось в исполнение чрез какое-либо внешнее действие». Действие — это не столько один из эпизодов покаяния, сколько его внешняя сторона, видимая и открытая поверхность, именно такое действие обозначается словом «экзомологеза». И тем самым получает своё выражение «дисциплина», способ существования и образ жизни, особый режим, которому подчинены «habitus atque victus»: «Относительно одеяния и внешнего вида оно [покаяние] заповедует лежать в рубище и пепле, лишить тело обычной чистоты, погрузить дух в сетование, с горечью поразмыслить о том, в чем согрешил; вкушать только простой хлеб и воду, — не для чрева, а для поддержания жизни; творить чаще, во время поста, молитвы, стенать, плакать, вопиять к Господу, Богу твоему, день и нощь, повергаться пред пресвитерами, преклонять колена пред возлюбленными Божиими (caris Dei), пред всеми братьями стяжать ходатайство об исполнении нашего прощения. Все это совершает публичное исповедание, чтобы сделать угодным покаяние» <59>.

Обязательство покаяния и тот статус, в котором обязательство получает свою форму, на всём протяжении покаяния влекут за собой ряд актов экзомологезы, посредством которых принятое на себя обязательство манифестируется и подтверждается: более поздние чем «О покаянии» и «О стыдливости» трактаты Тертуллиана служат тому свидетельством. В них подчёркивается показательная ценность таких практик. Дело не только в том, чтобы осуществить покаяние, но и в том, чтобы его обнаружить. Один из служителей Римской церкви писал Киприану об отступниках следующее: «Наступило время им совершить покаяние (paenitentiam agere), пускай покажут мучения, которые принесло им их грехопадение, пускай дадут увидеть угрызения совести, пускай обнаружат своё унижение, пускай выставят напоказ свою скромность» <60>. И сам Киприан, призывая отступников к покаянию, предлагает им совершить такие показательные акты, в которых стенания согрешивших смешаются со слезами верующих <61>. К концу IV века жизнь в покаянии по-прежнему характеризуется через действия, призыванные испытывать и подтверждать: стоны и слёзы, говорит Амвросий в начале трактата «О покаянии» <62>; стон, плач и слёзы, добавляет он далее и подчёркивает, что речь идёт о действиях добровольных, о свободной исповеди — разумеется, в смысле исповедания веры -, посредством которой отступники искупают своё вынужденное отречение, к которому их могли принудить под пытками <63>. Также и Пасиан в «Наставлениях» отмечает, что подлинная жизнь в покаянии, та, что является ею не только номинально, использует в качестве орудий власяницу, золу, пост, скорбь и участие в большом количестве молитв о прощении грешника <64>.

Историки, оспаривавшие существование экзомологезы как отдельного ритуала, применявшегося после совершения череды покаянных действий накануне примирения, без сомнения ошибались, если обратить внимание на свидетельства вроде тех, что приводит Киприан. Но они не ошибались, когда подчёркивали, что жизнь кающегося целиком должна была в той же мере играть роль признания, учитывая те обязательства, которым она была подчинена. Кающийся должен «исповедовать» [faire profession] своё покаяние. Покаяние не состоится без действий, чьей двойной функцией является подвергнуть кающегося добровольно взятым на себя тяготам и манифестировать истину самого покаяния. Тертуллиан использовал очень показательное выражение для обозначения экзомологезы, неотделимой от покаяния в его протекании: publicatio sui <65>.

Мы видим поэтому, что прощение тяжких, совершённых после крещения грехов, равно как и восстановление в общении тех, кто отпал от церкви, могут состояться лишь в результате применения целой системы процедур получения истины. Процедур более многочисленных и более сложных в сравнении с теми, что применялись при крещении. Их набор обширен, начиная с показаний, которые грешник даёт для получения разрешения на покаяние, и заканчивая чрезвычайно выразительными формами самоунижения и мольбы у порога церкви накануне окончательного примирения. Все эти процедуры могут быть сгруппированы вдоль нескольких осей.

— Ось частного и публичного: к частным процедурам следует отнести откровенность грешника перед епископом и священником, которые благословляют на получение покаянного статуса; к публичным следует отнести все действия, посредством которых кающийся предстаёт перед остальными, одетый в рубище и посыпанный золой, повергаясь на землю, стеная, умоляя о заступничестве, призывая верующих, клир, священников плакать и стенать вместе с ним. Поэтому покаяние в этом смысле представляет собой коллективный и публично совершаемый ритуал.

— Ось вербального и невербального: с одной стороны, мы имеем строго устное изложение, которое претендент на покаяние должен предоставить тому, кто допустит его к покаянию; с другой стороны — череда действий, позы, плач, одежда, стенания, которыми согрешивший обнаруживает своё раскаяние. Возможно он и провозглашал, в чём состоял его грех, однако словесное высказывание было лишь одним из способов выражения наряду с многими другим, принципиальным носителем которых было тело, взятое целиком.

— Ось юридического и драматического: с одной стороны, покаяние открывается, пускай и в сжатом виде, изложением обстоятельств и особенностей совершённого греха, с учётом которых варьировалась его тяжесть: таким способом устанавливали, стоит ли прибегать к покаянию, и какой срок должен истечь, прежде чем будет разрешено примирение. Но с другой стороны, мы имеем впечатляющие, драматические формы манифестации, которые совершенно не подчиняются соображениям экономии и не стремятся к достижению максимальной точности при определении меры соответствия между ними и тяжестью проступка; напротив, они подчиняются принципу эмфазы, они должны производить сильнейшее впечатление именно своей выразительностью.

— Ось объективного и субъективного. С одной стороны имеет место указание на совершённый грех, по крайней мере с точки зрения его наиболее существенных черт; с другой стороны, большие практики экзомологезы были призваны обнаружить не столько само преступление с его конкретными обстоятельствами, сколько состояние самого грешника, или скорее, состояния, которые накладываются в нём друг на друга, пересекаются друг с другом и вступают в борьбу. На самом деле, он должен был показать себягрешником, испачканным грязью, которая символически передаёт запятнанность грехом, погрязшим в греховной жизни, которая есть путь смерти. Но впечатляющий характер видных со стороны покаянных действий также имел целью убедить, что он уже отвернулся от прежней жизни и отрекается от неё; проливаемые им слёзы смывают грязь, покрывающую его; унижаясь, он показывает, что готов подняться и достоин того, чтобы быть поднятым <66>. В ходе экзомологезы манифестируются не действительно совершённые грехи, она выводит на свет самого кающегося как он есть: поистине грешный, поистине переставший быть таковым.

Поэтому можно утверждать, что процедуры истины, которые мы находим в церковном покаянии первых веков, группируются вблизи двух полюсов: во-первых, полюса вербальной формулировки и личной беседы — главной его задачей является понять, в чём состоит грех и каковы его особенности, а затем дать его оценку и определить способы его искупления; во-вторых, полюса глобального и публичного выражения, призванного манифестировать с максимально возможной драматичностью как греховное бытие кающегося, так и само движение, в ходе которого он освобождается от своего греха. Разумеется, речь идёт именно о двух полюсах, между которыми распределяются разные способы манифестировать в ходе покаяния истину грешника и его греха. Речь не идёт ни о двух самостоятельных институтах, ни о совершенно чуждых друг другу практиках; они соседствуют, взаимодействуют и подчас смешиваются друг с другом: не было недостатка ни в тайных умерщвлениях плоти, ни в частных формах экзомологезы <67>; кроме того, у нас есть свидетельства, что имели место публичные и словесные формы сообщения о грехах, совершённых тем или иным членом общины <68>. Но мы по-прежнему вольны усматривать два вида практик, два способа выявления истины: через рассказ об истине свершившегося греха и через манифестацию истины бытия грешником.

Удельный вес этих практик не равнозначен: словесный рассказ о грехе требуется исключительно в те моменты, когда нужно определить уместность покаяния, когда нужно убедиться, может ли грешник быть до него допущен и заслуживает ли он примирения в дальнейшем. «Рассказать о преступлении», развернуть в самой стихии речи игру между признанием и разбирательством, требовать от грешника «веридикции» греха — всё это оказывается необходимым лишь до начала покаянной процедуры, а значит, до известной степени, за её пределами. Зато показная, жестуальная, телесная, экспрессивная демонстрация того, кем является грешник, является внутренней составляющей покаяния. Она составляет его существенное и постоянное измерение. Кающийся обязан не столько «высказывать истину» содеянного, сколько обнаруживать истину своего бытия в действии, «делать истинно».

Пытаясь разобраться, почему покаянная практика по необходимости осуществляется через ряд манифестаций, направленных на то, чтобы вывести на свет истину кающегося, мы сталкиваемся с трудностью: почему, согрешив, нельзя ограничиться только раскаянием, строгим режимом и умерщвлением плоти, но следует также показать свой грех и показать себя в своём бытии? Почему манифестация истины составляет внутреннюю часть процедуры искупления греха? Почему, «учинив зло», следует явить истину в её блеске, не только истину содеянного, но также истину того, кто ты есть? Ответ очевиден: с тех пор, как христианская религия приняла организованную форму церкви с крепкой общинной структурой, с иерархическим порядком подчинения, ни одно серьёзное нарушение не могло получить прощения без ряда испытаний и гарантий. Как оглашенный не мог быть допущен до крещения, не пройдя проверку катехуменатом — probatio animae -, так не мог быть примирён и тот, кто не обнаружил со всей однозначностью раскаяния посредством такой дисциплины и таких упражнений, которые относительно прошлого выступали наказанием, а относительно будущего — принятым на себя обязательством. Необходимо на практике осуществить publicatio sui.

Однако что с точки зрения истории опыта себя представляло загадку посложнее, так это способ осмысления и оправдания возлагаемого на грешника обязательства высказывать истину, — или скорее, обязательства манифестировать себя в своей истине –, которое выступает условием прощения грехов. Это обязательство постоянно упоминается. Никакого прощения, если прежде не было экзомологезы, если грешник не осознал свой грех, если он не обнаружил это осознание внешним, явным и видимым образом: «Кто исповедует себя Господу — тот перестал быть рабом. […] Не только свободен он, но и справедлив; однако справедливость зиждется на свободе, а свобода зиждется на исповеди; кто исповедовался, в тот же миг освободился от наказания» <69>. То же кратко сформулировано у Иоанна Златоуста: «скажи грех, чтобы разрешить грех» <70>. На этот общий принцип опираются экзегетические толкования истории о Каиновом проклятии, которые попеременно дают Амвросий и Златоуст. Каким бы тяжким ни было его преступление, оно не было непростительным. Когда Господь спросил, что он сделал своему брату, разумеется Он знал о произошедшем и хотел лишь дать Каину возможность признаться. Непростительным же был последовавший ответ: я не знаю. Здесь кроется принцип вечного проклятия. Тяжелее убийства оказалась эта ложь, про которую Авмросий сказал: «кощунство» <71>. Произнесённое преступником: «Я не знаю», есть отречение от истины и является самым тяжким преступлением со стороны грешника: оно не может быть искуплено. В отличие от Каина, Давид, признающийся в грехах, он, который был праведником, является прообразом кающегося: истина, исповеданная им, спасла его <72>. И если Адам и Ева не прокляты в Вечности, то только потому, что и они сознались: согласно Златоусту, они даже дважды сознались в своих преступлениях: словесно, отвечая на вопрос Бога; жестами и самим телом, попытавшись прикрыть свою наготу <73>.

Задолго до учреждения таинства покаяния и организации тайной исповеди [confession auriculaire — т.е. исповеди, которую, дословно, шепчут на ухо; см. выше: confessio oris], христианская церковь утвердила фундаментальный характер обязательства истины, накладываемого на всякого, кто согрешил, и выступающего условием разрешения от греха. Высказать истину своего греха, или скорее: обнаружить бытие грешником в присущей этому бытию истине, необходимо всякому, кто желает избавления от содеянных грехов. Манифестация того, что истинно, является условием, чтобы то, что истинно, перестало быть. Пытаясь осмыслить это отношение и объяснить его настоятельность, раннее христианство прибегало к разным моделям.

1. Часто прибегают к медицинской модели: тогда грехи представляют как раны или язвы, а покаяние — как врачевание. Тема тем более распространённая, что она могла опереться и на древнееврейскую традицию греха как раны, и на древнегреческую концепцию болезней души. Идея врачевания покаянием — общее место пастырской теологии в христианстве первых веков <74>, таковым она останется и впредь. Однако следует принять во внимание одно отличие. Когда институт покаяния наконец примет форму таинства, окончательно сложившуюся в XII веке, место врача займёт священник, поскольку именно за ним будет закреплена власть отпускать грехи. Обязанность исповедоваться в ходе личного, тайного и подробного признания будут обосновывать тем принципом, что больному следует не прятать, но показать врачующему больные места, поведать о боли, которая терзает его, рассказать о болезнях, мучивших его. С этой точки зрения обнаружение истины бытия грешником и тайн его души является технической необходимостью <75>. Однако в раннем христианстве врачеванием ран занимался отнюдь не священник. Единственным врачевателем в ходе покаяния признают Христа, т.е. самого Бога: «Что касается прежних грехов […], то есть Бог, который может дать исцеление, ибо Он имеет власть над всем» <76>. Однако будет ли этот врачеватель требовать, чтобы грешник открыл свои язвы и поведал о своих тайных страданиях? Зачем рассказывать тому, кто и так знает обо всём? От него невозможно скрыть даже те грехи, которые были совершены в сокровенных тайниках сердца <77>. Перед нами поэтому парадокс покаянного врачевания: оно требует обнаружить в ходе открытой и строгой экзомологезы те грехи, которые в то же время известны врачевателю. Перед ним нужно выложить все, что и без того от него никак не спрятать. Истина требуется ему не потому, что без неё он не сумеет применить свою власть и не подберёт подходящих лекарств, но потому что она является обязательством, возложенным на того, кто хочет исцелиться. Дело не в том, что больной сообщает врачу нужные сведения и тем самым делает терапию возможной: он удостаивается исцеления в обмен на истину.

2. Использование судебной модели, не менее распространённое <78>, по существу обнаруживает тот же парадокс. Когда таинство покаяния будет устроено точно и строго по модели суда, где на священника возлагается роль судьи (решения которого, хотя он и является представителем Бога, возымеют последствия на небесах), детальное признание в содеянном со стороны грешника становится важным компонентом процедуры: именно от грешника зависит — с риском, что ложь или пропуск деталей с его стороны обесценят таинство целиком -, сможет ли исповедник вынести своё суждение и определить способы возмещения. В раннем христианстве священник не выступал судьёй: кающийся имел дело напрямую с Богом — следовательно, с таким судьёй, которому невозможно поведать ничего, чего бы он ещё не знал, поскольку он всеведущ <79>. И однако грешнику следует открыться в содеянном, ничего не утаив <80>. Авторы III-IV веков аргументируют это обязательство по-разному. Один из аргументов является совершенно обычным: добровольное и честное признание настраивает судью в пользу обвиняемого <81>. Другой зиждется на идее, что однажды дьявол станет перед лицом Господа обвинять человека; последний окажется в более выгодном положении, если предупредит разоблачения врага и заговорит прежде, открывшись в тех преступлениях, которые могут быть ему вменены <82>. Кроме того, поскольку Христос является адвокатом и заступником человека перед Богом, как правило от грешника ожидают, что он поведует Христу о своём деле, признавшись в своих пригрешениях <83>. Наконец, ещё один аргумент, вероятно самый странный из всех: кто признаётся в грехах, тот не только оправдывает себя перед Богом, но и самого Бога с его гневом, вызванным человеческой слабостью: отрицать свои грехи означало бы выставлять Бога лжецом <84>.

3. По правде говоря, обе эти модели — медицинская и судебная -, сыгравшие впоследствии важную роль при возникновении организованных форм покаянного признания, с точки зрения экзомологезы имели, как представляется, лишь второстепенное значение. Возлагаемое на грешника обязательство манифестировать себя в истине своей греховности и в подлинности своего покаяния, гораздо глубже связано с темой мученичества. Есть две причины, по которым покаяние соотносят с мученичеством. Прежде всего, мученик есть тот, кому обещано искупление грехов: пролитая им кровь смывает грех. И если он не отречётся от веры, которую впервые исповедовал при крещении, и в тот момент, когда подвергнется мукам, пытки сами станут вторым крещением, приносящим, как и в первый раз, отпущение грехов <85>. С другой стороны, к помощи покаяния — своего рода «второму крещению» — не без долгих дискуссий допускались и те, кто отпал, предпочтя избежать пыток ценой отречения от веры: для таких покаяние было способом принять мученичество, которого они пытались избежать, однако на этот раз с целью вновь утвердить силу своей веры. Эта тема, возникающая вскоре после окончания периода гонений, не исчезнет и в дальнейшем. Покаяние тут выступает как эквивалент мученичества для того поколения, которому не представилось возможности испытать свою веру опасностью. «Убиты мученики, но кто, если не мы, чада убиенных? И как иначе обретём мы избавление, если не сказав Господу: вы разорвали узы, связывавшие меня, за это принесу вам жертву похвалой?» — вопрошает Августин <86>.

Однако известно, что мученичество — это истинное поведение: подтверждение крепости веры,за которую готовы умереть, манифестация того факта, что земная жизнь есть лишь смерть, тогда как смерть открывает путь к истинной жизни, является свидетельством того, что эта истина даёт силы стойко претерпеть мучения. Мученик, не говоря ни слова, самим своим поведением даёт истине предстать во всём своём блеске, той истине, которая, разрушая жизнь, дарует при этом жизнь по ту сторону смерти. Внутри сложной экономии мученичества истина утверждается верой, предстаёт в глазах других людей силой и переворачивает ценность жизни и смерти. Являясь «испытанием» в тройственном смысле, что оно выражает подлинность человеческой веры, свидетельствует о всемогущей силе того, во что веруют, рассеивает иллюзии сего мира, приоткрывая завесы потусторонней реальности. Если экзомологеза столь важна при покаянии, если она составляет с ним единое целое в ходе публичных и показных ритуалов, то это потому что кающийся должен свидетельствовать подобно мученику: выражать своё раскаяние, показывать, какую силу даёт ему вера, и обнаруживать, что унижаемое тело есть лишь прах и смерть, что подлинная жизнь — в ином. Воспроизводя мученичество, претерпеть которое ему не хватило мужества (или не представилась возможность), кающийся помещает себя на порог, разделяющий смерть, которая спрятана за обманчивыми кажимостями жизни, и подлинную жизнь, наступление которой обещано смертью. Этим порогом и является metanoia, или обращение, когда душа полностью оборачивается вокруг самой себя, переворачивает все свои ценности и разменивает всё на всё. Экзомологеза как манифестация самим кающимся той смерти, каковой была его жизнь, и той жизни, доступ к которой будет дарован ему смертью, представляет собой показательное и удостоверяющее выражение, испытание подлинности его metanoia.

Можно утверждать, что роль «признания» в ранней практике покаяния является настолько же туманной, насколько и существенной. Туманной, поскольку речь не идёт о

Примечания

<01> Ерм, «Пастырь»: заповедь IV, 31, 1-6.

<02> Положение о Юбиляции, принятое в начале XX века, подверглось критике со стороны A. d’Alès («L’Edit de Calliste. Etude sur les origines de la pénitence chrétienne», Paris, 1914), а затем со стороны B. Poschmann («Paenitentia secunda», Bonn, 1940); к его обсуждению возврашается R. Joly, в частности, в его версии «Пастыря» (1958).

<03> Ап. Павел, Послание к Евреям, 6, 4-6.

<04> Климент Римский, «Первое послание к коринфянам», L1, 1.

<05> Дидахе», IV, 14. В «Послании Псевдо-Варнавы», XIX, 12, использовано то же выражение, а затем добавляется: «таков путь света».

<06> «Дидахе», XIV, 1.

<07> Климент Римский, «Первое послание к коринфянам», LV1, 2. Ср.также «Дидахе», XV, 3: «Обличайте друг друга».

<08> Климент Римский, «Первое послание к коринфянам», LV1, 1.

<09> Там же, II, 4-6.

<10> Поликарп, «Послание к Филлипийцам», VI, 1.

<11> Ср. с выражениями вроде: «Господь в каждом поколении милостиво принимал покаяние (metanoias topon) желавших обратиться к Нему», «metanoias metaskhein» (Климент Римский, «Первое послание к коринфянам», VII, 5; VIII, 5).

<12> Эта идея, упоминавшаяся в связи с отступниками и с крещением еретиков, недвусмысленно отвергалась: «iterandi baptismatis opinio vana», Амвросий, «О покаянии II», II, 7.

<13> Следует заметить, что иногда такое выражение употребляют, однако лишь метафорически и без отсылок к ритуалу: Климент Александжрийский, «Кто из богатых спасётся», XLII, 14.

<14> Тертуллиан, «О покаянии», VII.

<15> Так у Амвросия, см. «О покаянии», II, II.

<16> Перевод наш, в русскоязычном переводе трактата Амвросия «О святом духе», III, 13 мы этого места не нашли.

<17> Амвросий, «О покаянии», I, VIII, 36.

<18> Часто используемое сравнение. Так, у Амвросия в письме XLI, 2; или в «Толкования на избранные псалмы» [Enarratio in Psalmum] 37, 10-11.

<19> Прим. Ф. Гро: в рукописи стоит «от жизни к смерти».

<20> Амвросий, «О покаянии», I, XI, 52; см. схожее замечание в письме LV Киприана, гл. 16 и 20.

<21> Амвросий, «О покаянии», II, VII, 58-59. Прим. переводчика: это место мы частично перевели с французского.

<22> Амвросий, письмо XXV.

<23> Лев I Великий, письмо 108.

<24> Амвросий, «О покаянии», II, X, 95.

<25> Пустая сноска в тексте.

<26> «Sacerdotibus Dei obtemperans», «operibus justis» говорит Киприан в письме XIX, 1; «justo tempore», письмо IV, 4. Об общем и частном смысле выражения «paenitentia agere» см. J.Grotz, «Die Entwicklung des Busstufenwesens in der vornicänischen Kirche», Fribourg, 1955, p. 75-77.

<27> Пасиан разделяет катехуменов, кающихся и полноценных христиан.

<28> Ср., например, письма XV и XVI Киприана.

<29> Касательно перечисленных моментов, см. R. Gryson, «Введение» к «О покаянии» Амвросия (Paris, 1971, p. 37 sq.) и «Le Prêtre selon saint Ambroise Louvain», 1968.

<30> См. письмо 167 Льва Великого.

<31> Пасиан, письмо III, 18: «Baptismus enim sacramentum est dominicae passionis: paenitentium enia meritum confitentis. Illud omnes adipisci possunt, quia gratiae Dei donum est; id est, gratuita donatio; labor vero iste paucorum est qui post casum resurgunt, qui post vulnera convalescunt, qui lacrymosis vocibus adjuvantur, qui carnis interitu reviviscunt» [«Крещение, стало быть, есть таинство страстей Христовых: прощение кающимся, награда за признание. То каждый может обрести, поскольку оно есть свободный дар Господа, стало быть дарованное прощение; это же есть плод усилий тех немногих, кто сумели оправиться после грехопадения, кто восполнили силы после понесённых увечий, кто помогли самим себе слёзными стенаниями, кто оживают через умерщвление плоти» — перевод с фр. наш].

<32> На этот счёт ср. K. Rahner «La doctrine d’Origène sur la pénitence», in «Recherches de science religieuse» (t. 38, 1950), p.86.

<33> Григорий Богослов, «Слова», XXXIX.

<34> «Cor scrutari et mentem perspicere non possumus», Киприан, письмо LVII, 3. Прим.переводчика: перевод с французского цитат из писем Киприана здесь и далее — наш.

<35> Киприан, письмо LIX, 15 и 16.

<36> Там же.

<37> Киприан, письмо LV, 18; ср. также письмо LVII, 3.

<38> «Libellus ubi singula placitorum capita conscripta sunt», Киприан, письмо LV, 6.

<39> Киприан, письмо VI, 13.

<40> В письме XXVII, Киприан ссылается послание Лукиану, где говорится о «тех, чьё поведение после падения станет предметом наблюдения». Это же наблюдение упоминается в письме LXVI, 5: «communicatio nostra examinatione concessa».

<41> Киприан, письмо XXX, 6, адресованное Киприану римским клиром.

<42> Киприан, письмо LV, 23.

<43> Киприан, письмо XXX, 6, адресованное Киприану.

<44> «In actus, qui magis graeco vocabulo exprimitur et frequentatur, exomologesis est» [«Это действие, чаще выражаемое и обозначаемое греческим словом, есть «публичное исповедание» (exomologesis)»], Тертуллиан, «О покаянии», IX, 2. Этот термин встречается уже у Иринея (шесть раз в глагольной форме в «Против ересей»), очень часто у Киприана; встречается он также у Пасиана в конце IV века.

<45> Так у A. d’Alès, L’Edit de Calliste, p. 440 и далее.

<46> Статья «Pénitence» E. Amman в «Dictionnaire de théologie catholique», t.XII (1933): словом «экзомологеза» обозначали «систему практик, готовивших к возвращению в лоно церкви»; B. Poschmann в «Paenitentia secunda», Bonn, 1940: «… den ganzen Komplex der vom Sünder und von der Kirche zu erfüllenden Bussakte» [«целый комплекс покаянных действий, которые должны быть выполнены грешником и церковью»](с. 419). Такого же толкования придерживался J. Morinus: «exomologesis est actio exterior paenitentiae» (в «Commentarius historicus de desciplina in administratione sacramenti paenitantiae», 1682).

<47> Киприан, письмо XXII, 2. Ср. J. Grotz, «Die Entwicklung des Busstufenwesens in der vornicänischen Kirche», p.82.

<48> Грубо говоря, именно этого тезиса придерживается E. Göller в «Analekten zur Bussgeschichte des 4. Jahrhunderts», Römische Quartalschrift, t.XXXVI, 1928. Ср. с тем, что сказано у R. Gryson касательно покаянной практики в Милане IV века в «Le Prêtre selon saint Ambroise», p. 277 и далее.

<49> Киприан, письмо IV, 4.

<50> Киприан, «О падших», XXVII-XXVIII. Толкование этого места см. у J. Grotz, с. 59.

<51> Paulinus, «Vita Ambrosii», Patrologiae cursus completus, Series Graeca, sous la direction de J.P. Migne, Paris, 1857-1866, t.14, col. 27-50.

<52> Киприан, письмо XV, 1: «Ante actam paenitentiam, acte exomologesim gravissimi atque extremi delicti factam ante manum ab episcopo et clero in paenitentiam impositam» [«Прежде всякого покаяния, прежде исповеди в самом тяжком и великом из грехов, прежде наложения рук епископом и клиром»]; XVI, 2: «Cum in minoribus peccatis agant peccatores paenitentiam justo tempore, et secundum disciplinae ordinem ad exomologesim veniant, et per manus impositionem episcopi et cleri jus communnicationis accipiant» [«Когда не велики грехи, согрешивший каится в течении назначенного времени, и в порядке дисциплины допускается до исповеди, а затем наложением рук епископа или кого из клира восстанавливается в общении »]. Ср. также письма IV, 4 ; XVII, 2.

<53> Тертуллиан, «О стыдливости», III, 5. Прим. переводчика: этот отрывок из Тертуллиана мы перевели с французского.

<54> Там же, XIII, 7.

<55> Иероним Стридонский, письмо 77, 4-5. Прим. переводчика: мы перевели этот отрывок с французского.

<56> Прим. переводчика: этот отрывок из Амвросия мы перевели с французского. Найденный нами русскоязычный перевод сильно отличается от процитированного Фуко отрывка: «Похвально ли стыдиться молить Бога, когда не стыдишься просить человека? Стыдишься молить Бога, от Которого ничто не сокрыто, а не стыдишься исповедовать грехи свои человеку, которому они не известны? Или не желаешь быть свидетелем молитвы, когда и для удовлетворения человеку многих просишь, чтобы удостоили заступиться за тебя? Преклоняешь тогда свои колена, лобызаешь следы, представляешь просителями невинных детей. Но этого не любишь делать в Церкви». У Фуко: «Refuses-tu que des témoins et les gens au courant s’associent à ta prière quand il s’agit d’apaiser un homme et qu’il te faut aller trouver beacoup de gens et les supplier de bien vouloir intervenir, quand il faut que tu t’attaches aux genoux de cet homme, que tu lui baises les pieds, que tu lui présentes tes enfants encore ignorant de la faute, pour que eux aussi implorent le pardon de leur père ? Et cela, tu répugnes donc à le faire dans l’église». Амвросий, «О покаянии», II, X.

<57> Прим. переводчика: как и предыдущий, этот отрывок из Амвросия мы перевели с французского. Найденный нами русскоязычный перевод отличается от процитированного Фуко отрывка: «Волосы означают не что другое, как что ты должен, оставив все достоинство, просить прощения, повергнуть себя на землю да подвигнешь через то милосердие Божие». У Фуко: «Que signifient les cheveux, sinon que tu saches que c’est en inclinant toute dignité manifestée par les indignes de ce monde qu’il te faut implorer le pardon : tu dois te prosterner toi-même au sol en pleurant ; tu dois, gisant à terre, provoquer la miséricorde». Амвросий, «О покаянии», II, 8.

<58> Ириней, «Против ересей», I, 6, 3; III, 4, 3.

<59> Тертуллиан, «О покаянии», IX, 3-6. Прим. переводчика: использованный Мишелем Фуко французский перевод этого места из Тертуллиана несколько отличается от русскоязычного перевода: «Il faut coucher sous le sac et la cendre, s’envelopper le corps de sombre haillons, abandonner son âme à la tristesse, corriger par de rudes traitements les membres fautifs. […] Le pénitent alimente d’ordinaire les prières par les jeûnes. Il gémit, il pleure, il mugit jour et nuit vers le Seigneur son Dieu. Il se roule aux pieds des prêtres. Il s’agenouille devant ceux qui sont chers à Dieu, il charge tous les frères d’être intercesseur pour obtenir son pardon. Tout cela, l’exomologèse pour donner du crédit à la pénitence». В частности, в русскоязычном переводе отсутствует упоминание «срамных частей тела».

<60> «[…] ut probent lapsus sui dolorem, ut ostendant verecundiam, ut monstrent humilitatem, ut exhibeant modestiam», письмо Киприану, XXXVI, 3.

<61> «Quaes vos, fratres, aequiescite salubribus remediis, consiliis obedite melioribus; cum lacrymis nostris vestras lacrymas jungite, cum nostro gemitu vestros gemitus copulate» [«Умоляю вас, братия, поступить по советам нашим: прибегните к спасительному врачеванию. Соедините ваши слёзы с нашими слезами, ваши стенания с нашими стенаниями»], Киприан, «Об отступниках», XXXII, 2.

<62> Амвросий, «О покаянии», I, v, 22.

<63> «Confitentur gemitibus, confitentur ejulationibus, confitentur fletibus, confitentur liberis, non coactis vocibus», там же, I, V, 24.

<64> «Sacco corpus involvere, cinere perfundere, macerare rejunio, moerore conficere, multorum precibus adjuvari» [«покрыть тело власяницей, посыпать золой, истощить постами, угнетать скорбью и сыскать помощь молитвами многих»], Пасиан, «Наставления» [Parénèse], XXIV.

<65> Тертуллиан, «О покаянии», X, 1.

<66> О двойственном смысле покаянной манифестации, см. у Тертуллиана: «Таким образом, повергая человека, оно тем более его возвышает; делая его нечистым (squalidum), оно тем более возвращает ему чистоту; обвиняя, осуждая, оно делает его свободным от осуждения», «О покаянии», IX, 6. У Киприана: «пускай эти глаза, провинившиеся созерцанием мирских статуй, исторгнут угодный Богу слёзы и смоют своё преступление», письмо XXXI, 7. У Иеронима: «Что это за грехи, которые не смыть слезами? Что это за старые пятна, которые не смыть скорбными стенаниями?», письмо 77, 4.

<67> Когда Киприан упоминает тех, кто лишь «в помыслах» совершил жертвоприношение, он указывает, что им следует признаться в этом священнику, а затем совершить «exomologesis conscientiae» («О падших», XXVIII). Вероятно, здесь речь идёт о признании, а также о таком обнаружении раскаяния, которые в частном и тайном порядке адресованы напрямую Богу.

<68> В середине V века Лев Великий подвергнет осуждению обычая публичного чтения списков совершённых верующими грехов (письмо 168).

<69> Амвросий, письмо XXXVII, 44.

<70> Иоанн Златоуст, «Беседы о покаянии», беседа II, 1.

<71> Амвросий, «De Paradiso», XIV, 71: «non tam majori crimine parricidi […] quam sacrilegi». Ср. с XIX беседой Иоанна Златоуста на книгу Бытия.

<72> Амвросий, «Apologia de propheta David», VIII, 36-39.

<73> Иоанн Златоуст, XVII беседа на книгу Бытия.

<74> Ср. для примера: Ерм, «Пастырь», Видение I, 1, 9 и 3, 1; Заповедь IV, 1, 11; Заповедь XII, 6, 2; Подобия V, 7, 4; Подобия VIII, 11, 3; Подобия IX, 23, 5 и 28, 5; Тертуллиан, «О покаянии», VII, x, 12; Киприан, письма XXX, 7 ; XXXI ; XXXVI ; LV, 7 и 15-17; «Об отступниках», XXVIII; Амвросий, «Expositio Evangelii secundum Lucam», V, 2; X, 66; Толкование на псалом 36, 14; «О рае», XIV, 70; Касательно трактата «О покаянии» см. индекс издания Gryson («Христианские первоисточники»).

<75> Разумеется, это не единственное, а одно из наиболее частых оправданий покаянного признания.

<76> Ерм, «Пастырь», Заповедь IV, 1, 11.

<77> Этот мотив встречается постоянно. Так, см. Тертуллиан, «О покаянии», X.

<78> Представлена у Тертуллиана, имеет большой вес у Амвросия и Августина.

<79> «Frustra autem velis occulere auem nihil fallas: et sine periculo prodas, auod scias esse jam cognitum» [«Тщетны попытки скрывать от Того, которого вы ни в чём не обманете: не бойтесь же изоблечить то, о чём уже знаете, что известно Ему»], Амвросий, Expositio Evangelii secundum Lucam, VII, 225.

<80> «Mora ergo absolutionis in confitendo est, confessionem sequitur peccatorum remissio», Амвросий, письмо XXXVII, 45.

<81> «In judiciis saecularibus […] quaedam tangit judicem miseratio confitentis», Амвросий, «О Каине и Авеле», II, 9.

<82> Так у Амвросия в «О покаянии», II, VII, 53: «Si te ipse accusaveris, accusatorem nullum timebis». Ср. также: «О рае», XIV, 71.

<83> Амвросий, «Expositio Evangelii secundum Lucam», VII, 225: «Confitere magis, ut interveniat pro te Christus, quem advocatum habemus aput Patrem»; ср. также Августин, «Толкование на Псалом 66», 7.

<84> Амвросий, «Apologia de propheta David», X, 53: «si autem dixerimus quia non peccavimus, mendacem facimus Deum».

<85> Ориген упоминает «крещение в мученичестве», которое обретают, подвергшись гонениям («Exhortatio ad martyrium», 30); в этом же тексте (39) он утверждает, что кровь мученика способна смыть грех. Тертуллиан говорит о мученике как о secundum lavacrum («О крещении», 16) или как о aluid baptisma («О стыдливости», 22). На эту тему см. E.E. Malone, «Martyrdom and Monastic Profession as a Second Baptism», Düsseldorf, 1951.

<86> Августин, «Толкования на избранные псалмы», псалом 101, 3. Позднее, Григорий будет писать: «Ибо, хотя ныне нет гонений, однако же и в мире есть место мученичеству, потому что, хотя мы не подклоняем выи плоти под меч, однако же духовным мечом должны посекать в сердце плотские пожелания», «Сорок бесед на Евангелия», III, 4. Прим. переводчика: цитата из Августина переведена нами с французского.