Текстура, жизнь поверхности

Одним из важнейших свойств современного капитализма является когнитивный разрыв между процессами и их результатами: даже когда мы представляем себе, какой (как правило, огромный и сложный) набор процессов влияет на ту или иную ситуацию, мы лишены возможности связывать детали этих процессов с частями результатов и, таким образом, объяснять или предсказывать эффект от тех или иных изменений. На любую ситуацию влияет практически всё, но непонятно как — текстура ее воспринимаемого образа крайне, но непредсказуемо чувствительна к любым изменениям в организующих ее процессах. Эту сильную связь, которая при этом характеризуется взаимонепониманием, невозможностью перевода, Рей Брассье называет шиздукцией. Ее можно было бы обозвать “диалектикой”, медиирующим элементом которой являлась бы эта невозможность, Ничто. Мы уже приспосабливаемся к таким процессам, мы учимся ориентироваться в мире исключительно по текстуре — и это можно проследить в определенных научных, технологических и эстетических явлениях, из которых я рассмотрю нейронные сети, noise-музыку и работы Ансельма Кифера.

Стартап-капитализм

Если, вслед за Джеймсоном, предположить, что постмодернистский субъект был создан с целью его подчинения корпоративной бюрократии — и что именно бюрократия была прослойкой между рабочей силой и властью в соответствующий, постиндустриальный период — то ясно, что такой субъект уже устарел и скоро будет уволен, а его бесконечные тексты и диссоциативные номенклатурные шутки будут забыты. Новый субъект, как мы постоянно об этом слышим, вынужден превращаться в сам себе стартап, воспринимать мир всей бесчисленностью своих нервных окончаний, держать руку на пульсе, глаз на ленте, ухо востро, смеяться над вещью и не верить в событие, но чувствовать тренды и воспринимать мир с его поверхности, ориентируясь исключительно на его текстуру — лишенную центра и

Эти изменения связаны с рядом структурных изменений в производственных отношениях. Мы видим, как капитал перестраивается вокруг стартапов и посевных инвестиций: стремясь не пропустить ни одну возможность диспропорционального успеха, венчурная организация вкладывается во все начинания подряд, используя в качестве критерия оценки жизненную силу основателей; сам же стартап, всегда готовый к “pivot”, т.е. способный в одночасье поменять название, идею, работников и все соответствующие тексты, в итоге по своей сущности совпадает с телом его основателей, которые должны, таким образом, довести себя до “голой жизни” (эта идеология сполна описана, если не придумана, в текстах Пола Грэма). Инвестор не ищет контроля и эффективности, но ожидает “черных лебедей”, а потому от стартапа инвесторы не требуют никакой серьезной документации, отчетов и

На глобальном, интернациональном уровне мы могли бы предположить похожую модель, по мере того, как мультинациональные корпорации дают больше автономии менеджерам на местах, а сама мировая экономика определяется не столько спецификой бюрократического вмешательства запада в конкретные страны, но, скорее, ростом абстрактного долга стран третьего мира по отношению к странам первого за счет неограниченной печати долларов. Попытки же конкретного вмешательства в дела этих стран приводит к всё более и более сложным и непредсказуемым результатам, которые невозможно даже однозначно оценить (ни по прибыльности, ни по улучшению политической ситуации, ни по победоносности войн), но приходится рассматривать как сложный рисунок, текстуру на поверхности того или иного государства, все больше, как это лучше всего видно прямо сейчас в Сирии, заполняющуюся непредсказуемым образом самыми разными акторами, вещами и эффектами. При этом сомнительно считать, что знания об этих акторах (уже давно более-менее доступные) как-то бы помогли выживанию (в Сирии, да и где угодно), скорее наоборот, любые попытки принимать решения на основе внешних по отношению к ситуации предположениях о целях и свойствах участников конфликта были бы глупы и даже смертельно опасны.

Речь не идет о мистике или каком-то продуктивном росте сложности. Скорее наоборот, считать, что сами процессы сложные, довольно наивно — это означало бы намекать на

Нейронные сети

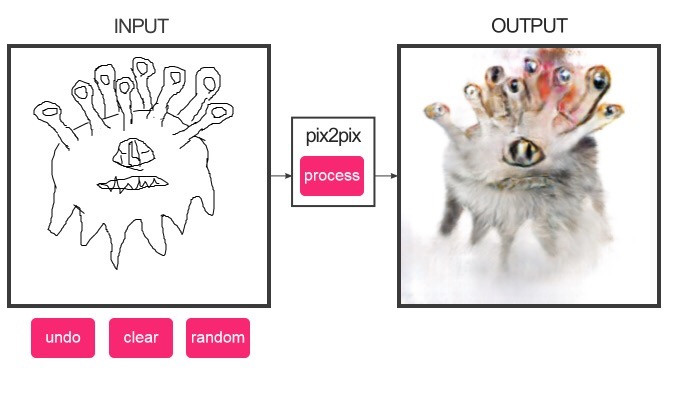

Нейронные сети претендуют на парадигматический пример познания в описываемом мною мире: невероятно эффективные, они умудряются решать проблемы, не производя новое знание. Нейронная сеть это набор чисел, который невозможно проанализировать с тем, чтобы понять, как сеть решает поставленные задачи: все, что мы можем сказать о структуре и содержании сети, не имеет своих концептуальных аналогов в проблеме, которую она решает.

Нейронная сеть расщепляет входные данные на информацию в

Learning to see: Gloomy Sunday, Memo Akten

Не стоит забывать, что корпус изображений, на котором, например, тренируют нейросеть, был кем-то гуманоидным изначально протеган (распознан и помечен). Можно даже предложить определенную параноидально-марксистскую гиперболизацию — нейросети для того и существуют, чтобы как можно лучше скрыть труд тех несчастных индусов, которые, скорее всего, этим и занимались — их вклад запутывается в лабиринтах из чисел и делается максимально неузнаваемым. (Крупнейшая платформа для дешевого труда такого рода называется Mechanical Turk, в честь машины для игры в шахматы, которая скрывала человека внутри, который играл на самом деле — вы читали об этом у Беньямина). В конце концов, не может ли быть так, что погоня за скоростью компьютерных процессов и уменьшения latency является попыткой скрыть труд, который за ними стоит? Если эти устремления кажутся естественными, надо вспомнить, что были времена, когда солидная программа для компьютера должна была использовать прогресс-бар — показывать, что что-то серьезное происходит, производить настоящую бюрократическую иллюзию выполняемой работы. Цель бюрократа — показать, что он тоже потрудился (и скрыть, таким образом, настоящий труд): он пишет инсталлятор, отчет о работе отдела, предисловие, кураторский текст — сейчас это уже никому не нужно и неинтересно, потому что все и так прекрасно “знают”, что на самом деле работают только где-то там, за пределами первого мира или за

Возможно, именно нейросети оказываются в науке терминальной точкой познания, хотя бы в некоторых направлениях. Шопенгауэр предполагал, что познание никогда не достигает абсолютной объективности, поскольку движущая его воля достигает своей цели раньше, ей эта объективность просто не нужна — в таком случае нейросеть, как символ эффективности далеко обогнавшей знание, указывает на практически непреодолимый когнитивный разрыв. При этом выращивание нейросетей и уход за ними оказывается одной из важнейших профессий, требующих сноровки и интуиции не в меньшей степени, чем довольно-таки скудных знаний об их достаточно простом устройстве; в отсутствие возможности концептуализации работы нейросети интуиция о ней оказывается нередуцируемой к знанию и языку.

Как несколько тысяч лет назад мы узнали в хаосе ночного темно-синего неба хаос своих душ и своих судеб, начав читать свою жизнь в движениях звезд, так и сейчас мы узнаем себя в хаосе нейронных сетей. Чем бы ни была нейропсихология “на самом деле”, в популярной культуре она используется как гаруспиция (гадание по отделам мозга, количествам нейронных связей и т.п.) и дримимантия (по телесным жидкостям, ныне — гормонам). Редукция всего подряд к эндорфину сочетается с

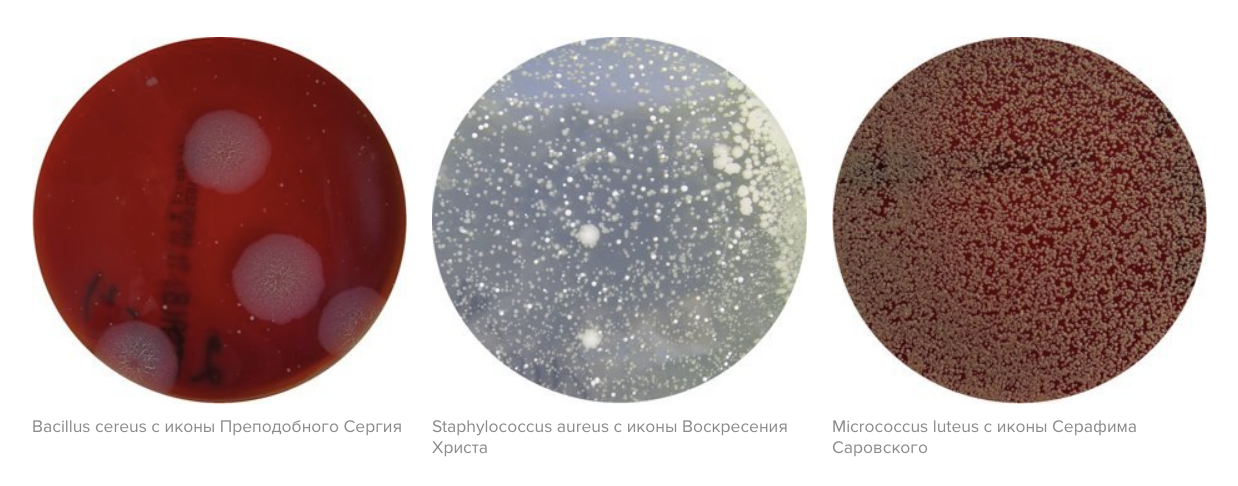

Сообщество и его бактерии

Экологическое искусство вообще прилипло к поверхности; от, скажем, проблемы производства пластика оно перешло на вопрос включения его в текстуры планеты. Мой любимый биопроект не совсем связан с экологической катастрофой: художница Дарья Федорова собирает бактерии с икон московских храмов. В православной традиции принято целовать иконы при каждой возможности; вслед за причастием — изначально понимавшемся как создание сообщества, производимом в православии при помощи ложки, одной на всех — это еще один способ объединить людей при помощи прикосновений губ. У этого создаваемого сообщества Дарья находит материальное выражение: бактериальный слой на иконах это отпечаток того общего набора микробов, который в результате ритуалов причастия населяет прихожан одного и того же храма.

Эти бактерии представляют из себя определенную текстуру на поверхности иконы. Ее распределение зависит от структуры изображения, интенсивность — от почитаемости святого, набор бактерий — от прихожан, виды бактерий — от эволюции, которая в случае бактерий является фактом повседневным и реагирующим на множество медицинских и экологических факторов (и те и те в конечном итоге политические). Таким образом, бактериальная пленка оказывается порождена сразу всем, что кажется порой трансцендентным: богом, обществом, субъектом, культурой, государством, природой, путинской культурной политикой… Однако сами бактерии не говорят ни на одном из языков, связанных с этими понятиями, как и понятия далеки от языка бактерий. Бактерии и трансцендентное связаны крепко, но шиздуктивно.

Эта био-материальная пленка является подтверждением того, что православные иконы в храмах избежали коммодификации и пережили постмодернизм. Романтический бог аутентичности или глубины был изгнан постмодернизмом, но вернулся, сигнализируя о себе таинственной, кишащей, живой пленкой на поверхности иконы божественным аналогом того текстуропорождающего месива, которое пришло действовать на смену субъекту. Бактериальный слой лишен многих апорий: он ни един, ни разделен, ни тождествен своим источникам, ни отделим от них. Поцелуй иконы, при котором наши губы касаются так многого и так многих — это непосредственный, не метафорический (единственный доступный текстуре троп это аллитерация) поцелуй с Гайей.

Noise

Великий Рей Брассье, говоря про нойз, выделяет его как важнейший музыкальный феномен современности, фокусируясь при этом на определенных работах, чья неупотребляемость приводит к желанию потреблять еще и еще. Нойз как музыкальный процесс, уничтожающий различимость своих входных сигналов, сохраняя их энергию это важный пример его концепции шиздукции; однако Рей, описывая его, все же остается в рамках эстетического, поскольку относится к соответствующим произведениям как к произведениям — и, таким образом, не замечает, что современный субъект приспособился к нойзу и научился его использовать, а не только потреблять.

Нойз начинался как политический жест — музыка которую невозможно слушать, которая сопротивляется своей музыкальности — ведь у нее нет ни ритма, ни гармонии, ни

Интересный современный нойз это постколониальная музыка. Странный западный “постколониальный” жест — запрет на “культурную аппроприацию” — демонстрирует страх перед любым различимым влиянием эксплуатируемых на тела эксплуататоров, это влияние должно быть максимально отрицаемым, стертым в шум, хотя эксплуатация никуда не девается. Так нойз был использован пост-панком, где он был включен в эстетическую систему, использовался как замена или уничтожение гармоний и хоров, для стирания криков в неразличимость. Но нойз для, например, хип-хопа не является панковской негацией красоты — но оказывается возможностью текстуры, в которой участвуют все голоса: это возможно после того, даже благодаря тому, что любая претензия на гармоничность их сочетания оказалось ничтожной. Та толпа продюсеров, исполнителей и технических сотрудников, тот набор отсылок, семплов, цитат и обращений, что производят каждый трек современного хип-хопа очень далека от мифа об авторе, но и не является ничтожным продуктом постмодернистской бюрократии: они все участвуют, это видно (слышно), хотя трек и сложно поделить на вклад каждого из них.

В этом смысле нойз как эстетический феномен, как феномен восприятия, оказался, в первую очередь, просто существующим как таковой, возможным для использования и для употребления. Его старая бюрократическая политическая программа (“преодолеть” музыку, “преодолеть” жанр, преодолеть то и сё) сейчас легко приводит к рассуждениям очень знакомого и надоевшего жанра — обо всех этих неизбежных и трагических неудачах, которые в то же время немножко победы… По-видимому, сама эта лексика устарела, смешно размышлять в таких категориях в наш век, в который олицетворением успеха является Марк Цукерберг. Мы живем в слишком интересное время для такой ерунды.

Ансельм Кифер

Я обращаюсь к Киферу не просто потому, что он позволяет ввести в описываемую мною перспективу “континентальные” проблемы, ускользающие при рассмотрении технологических сторон происходящего, проблемы эстетической репрезентации и истории — Кифер был первооткрывателем текстур как способа борьбы с господствующей в то время эстетической парадигмой (для которой совпадение текстуры булочки гамбургера с текстурой кожи женщины являлось фундаментальной коммодифицирующей практикой). Текстура была для него главным ответом на вопрос о том, как быть художником (“при постмодернизме”, “после холокоста” и т.п.): в ранней книге Du bist Mahler (Ты — художник, 1969), которая начинается с фотографий его студии, постоянно меняя ракурс и в этом головокружительном движении постепенно вбирая все больше и больше от жизни Кифера, ответ на вопрос находится резким движением, бросающим взгляд на пол, на скомканную бумажку, озаглавленную “Мрамор”: через их общую текстуру происходит трансмутация материи — задача художника.

Трасмутация материи, в первую очередь, огнём (как в недвусмысленной работе Mahlen = Verbrennen (Рисовать = Сжигать), 1975) изображается Кифером снова и снова, в его впечатляющих выжженых пейзажах, в использовании и изображении горелого дерева и других материалов. При этом работа с текстурой постоянно не совпадает ни с изображаемыми формами, ни с используемыми материалами — т.е., картина может содержать элементы из железа; изображающие железо по текстуре; изображающие железный объект (скажем, железную дорогу) — и это все будет в разных точках плоскости, обычно с нечеткими границами, блестящим образом переходящими из одного материала в другой, из масла в акрил в дерево в бумагу. При этом значение этих экспериментов не в создании иллюзий, а в осмыслении самой трансмутации — события, которое Кифер однозначно ассоциирует с холокостом (Athanor, 1983-1984 — атанор это алхимическая печь, постоянно поставляющая энергию). Работа с текстурами у Кифера позволяет эму, таким образом, схватить алхимический (то есть, для него — исторический) процесс в самый момент его происхождения, и показать, как одни исторические силы, фигуры, предметы превращаются в другие без того, чтобы абстрагироваться от содержания. Главная сила, которую Кифер пытается трансмутировать без полного ее отрицания это сила фашизма; попытки его переинтерпретировать, сменить его направление, перераспределить по поверхности без притворных, бюрократических заверений в его окончании это основная тема его работ — леваки ему, конечно, этого не простят, а зря.

Агабмен пользуется той же метафорой, но его опасливый интерес к бюрократии выдает некую ослепляющую тенденциозность. Не пытается ли он представить концлагерь в качестве своего рода бюрократической мистерии, указывая тем самым на опасности, исходящие от документации, языка и закона? Однако нам вообще никак не сравнить то насилие с недокументируемым насилием современным, о котором мы вообще ничего не знаем, кроме его наличия; мы тщетно пытаемся его задокументировать, но сопоставление с ним, на которое надеются так многие художники, не вызывает у зрителя ничего ясного, кроме грусти и тревоги…

Когда Агамбен говорит об алхимии, он пытается объяснить ее при помощи бюрократии: его тезис заключается в том, что, описывая иносказательно превращения металлов в алхимическом аллегорическом повествовании, алхимик связывает трансформацию металла с трансформацией себя как субъекта. Это очень важное и потерянное, к сожалению, с приходом Нового Времени наблюдение — что материя и субъект трансформируются параллельно; однако то предположение, что опосредование этих трансформаций происходит через текст отдает определенной постмодернистской хитростью. Создается впечатление, что, согласно Агамбену, настоящее превращение тут чисто бюрократическое: ну разумеется, мол, металл остается тем, чем он был, и золотом он становится лишь на бумаге — однако сам субъект всё же меняется в момент документации; это известная бюрократическая уловка, как чиновнику записать машину на племянницу, не упомянув себя ни в одном из документов, но стать, при этом, богатым и мобильным самому.

Это представление стоит обвинить ни в чем ином, как во

Текстура как режим восприятия

Итак, новый способ организации производства порождает новое восприятие, сфокусированное на текстуре в противовес анализу производящих ее процессов. Текстуру, о которой я говорю, нужно понимать в ее новом значении — это больше не узнаваемый вид какого-то материала, но именно результат множества самостоятельных, но взаимозависимых, разнообразных и повторяющихся процессов, обрабатывающих какую-то поверхность. Тактильная по преимуществу, текстура воспринимается и глазом, но как подчиненным кожи: мрамор холодный, песок шершавый. Возможно, стоит говорить о локальности ее восприятия — мы водим пальцем по

При увеличении сложности и набора действующих сил мы приходим к разрыву между текстурой и процессом ее производства — да, мы можем говорить о процессе, мы можем описывать получающуюся текстуру, но получившиеся языки далеки друг от друга и совершенно не переводимы один в другой: в пределе нет никаких совпадений между элементами процесса и качествами текстуры. При этом связь невозможно отрицать: малейшие изменения в процессе резко меняют результаты и их распределение, но понять логику этих перемен становится все сложнее и сложнее. Субъект не просто обязан теперь воспринимать текстуры — но и терпеть каким-то образом тот факт, что связь процессов производства мира с их результатами абсолютно не поддается познанию, учиться воспринимать и реагировать на изменения мира без обладания знанием.

Валя Голев, roguelike theory, The New Centre for Research & Practice