Лотос/ Аннигиляция/

11 января. Ночь.

Я ищу новые смыслы. Театр в этот момент не был частью этого поиска.

Спектакль «Единственные самые высокие деревья на земле», просмотренный в тот же день, не стал его причиной, но стал местом, где этот поиск продолжился и родился данный текст*

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

В основе — восприятие двух постановок, которые сегодня кажутся частями единого пути. Первая — «Иранская конференция» (реж. И. Сергеев, В. Кузнецов, 2020). Это была крепкая постановка с отличным составом, но сегодня кажется, что актерская подача не вполне совпала с вырыпаевским принципом игры. А сам смысл пьесы считался как противостояние: рациональные монологи ораторов в финале полностью обнуляются живым откровением.

Вторая — «Единственные самые высокие деревья на земле» (реж. И. Вырыпаев, М. Мишин, 2025). «Деревья» ощущаются инструкцией для современников: «Как жить в этом "трясущемся желе"». Персонажи здесь не характеры, а состояния, а само действие напоминает формат стендапа.

Первая версия пьесы «Деревья» была написана в 2021 году, но премьера так и не состоялась. После полномасштабной войны Вырыпаев сделал новую редакцию: суть пьесы осталась прежней, но темы и структура были приведены в порядок согласно текущему времени. По мнению автора, возвращаться к старой версии теперь нет смысла.

Эти две работы разделены началом полномасштабной войны. Я смотрела их в разное время и в разных реальностях. Здесь постараюсь разложить эти опыты.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Часть I. «Иранская конференция». Пир в Копенгагене

Сюжет пьесы формально строится вокруг симпозиума в Копенгагене. Десять интеллектуалов собираются, чтобы обсудить «иранскую проблему», но разговор о правах и свободах быстро терпит крах, срываясь в личные исповеди. За фасадом блестящих знаний о гуманизме обнаруживается пустота, а весь интеллектуальный багаж оказывается лишь шумом. Этот тупик разрешается только в финале, монологом иранской поэтессы Ширин Ширази, которая обнуляет спор, возвращая присутствующих к тишине.

Перед нами знакомый жанр: конференц-зал, микрофоны, дискуссия. Формат, проверенный временем. Впрочем, корни его уходят гораздо глубже — в вечность. В китайской мифологии «Пир у Си-ван-му» (Пир Бессмертных) был устроен по схожему принципу: собрание избранных, демонстрация символических ресурсов и обмен взглядами на устройство мира. Разница лишь в том, что миф не притворялся практическим инструментом. В «Иранской конференции» этот древний ритуал возвращается в виде академического совета, где элита обсуждает хаос так, будто сам факт обсуждения уже является действием.

Само число участников здесь работает как знак. В китайской символике 10 (十) — символизирует полноту, завершенность и совершенство. Медиатор здесь выполняет функцию «Оси», пока девять спикеров создают вихрь смыслов.

Внутри этой девятки расклад сил выстроен по классической китайской пропорции: восемь представителей активного Ян и одна фигура Инь.

Эти восемь рационалистов — политологи, журналисты, священники — ведут себя в точности как герои легенды о Восьми Бессмертных, стоящие на берегу Восточного моря. Ведь и те, прежде чем обрести вечность, были обычными людьми самых разных сословий — от придворных ученых до нищих и хромых лекарей. Они уверены в силе своих магических артефактов. Они не строят лодку, а бросают в бушующее море реальности (ту самую «иранскую проблему») свои инструменты: закон, догму, права человека, свободу слова. Это тяжёлые, активные конструкции ума. Они создают шум, движение и напряжение, пытаясь подчинить стихию силой.

И им противостоит девятая — Ширин Ширази. В этом мифологическом ряду она занимает место Хэ Сянь-гу — единственной женщины среди Бессмертных.

Здесь начинает работать ещё один слой символики, связанный с языком. В китайском 10 произносится как shi — тот же слог, что звучит в имени Ширин. Он же совпадает с иероглифом 诗 (shī), обозначающим Поэзию. И это не просто фонетическая игра, а прямое указание на суть героини: Ширин Ширази — поэтесса. Если классическая китайская поэзия была способом сонастройки с реальностью вне дискурса, то появление Ширин читается как сдвиг регистра. В пространстве, где звучали сухие аргументы прозы, возникает язык поэзии, который не убеждает и не доказывает, а изменяет само поле разговора.

Согласно легенде, Хэ Сянь-гу обрела бессмертие в 14 лет, вкусив чудесный плод. Для Ширин этот возраст тоже становится точкой необратимого перехода: в 14 лет она впервые познаёт Любовь. Это её инициация. Дальнейшие годы изоляции (уход от мира у Хэ Сянь-гу и домашний арест у Ширин) лишь закрепляют это состояние чистоты.

Главный атрибут Хэ Сянь-гу — цветок лотоса. Пока восемь «Ян-спикеров» пытаются переплыть море на «железных мечах» логики, Ширин ничего не бросает в воду. Она просто держит свой цветок — знание о Любви. Она не борется со стихией, она сама становится водой. Это чистая энергия Инь — принимающая, тихая, глубокая.

Финал пьесы выстроен как связь двух предельно сгущённых сил. С одной стороны — насыщенный Ян (аргументы восьми ораторов). С другой — абсолютный Инь (молчание Ширин). В китайской философии их встреча — не конфликт, а момент смены состояния.

«Поэтому бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, высокое и низкое взаимно определяются, звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее следуют друг за другом.»

Традиционно приписывается Лао-цзы, Дао дэ цзин, Мавандуйские списки (168 г. до н.э.)

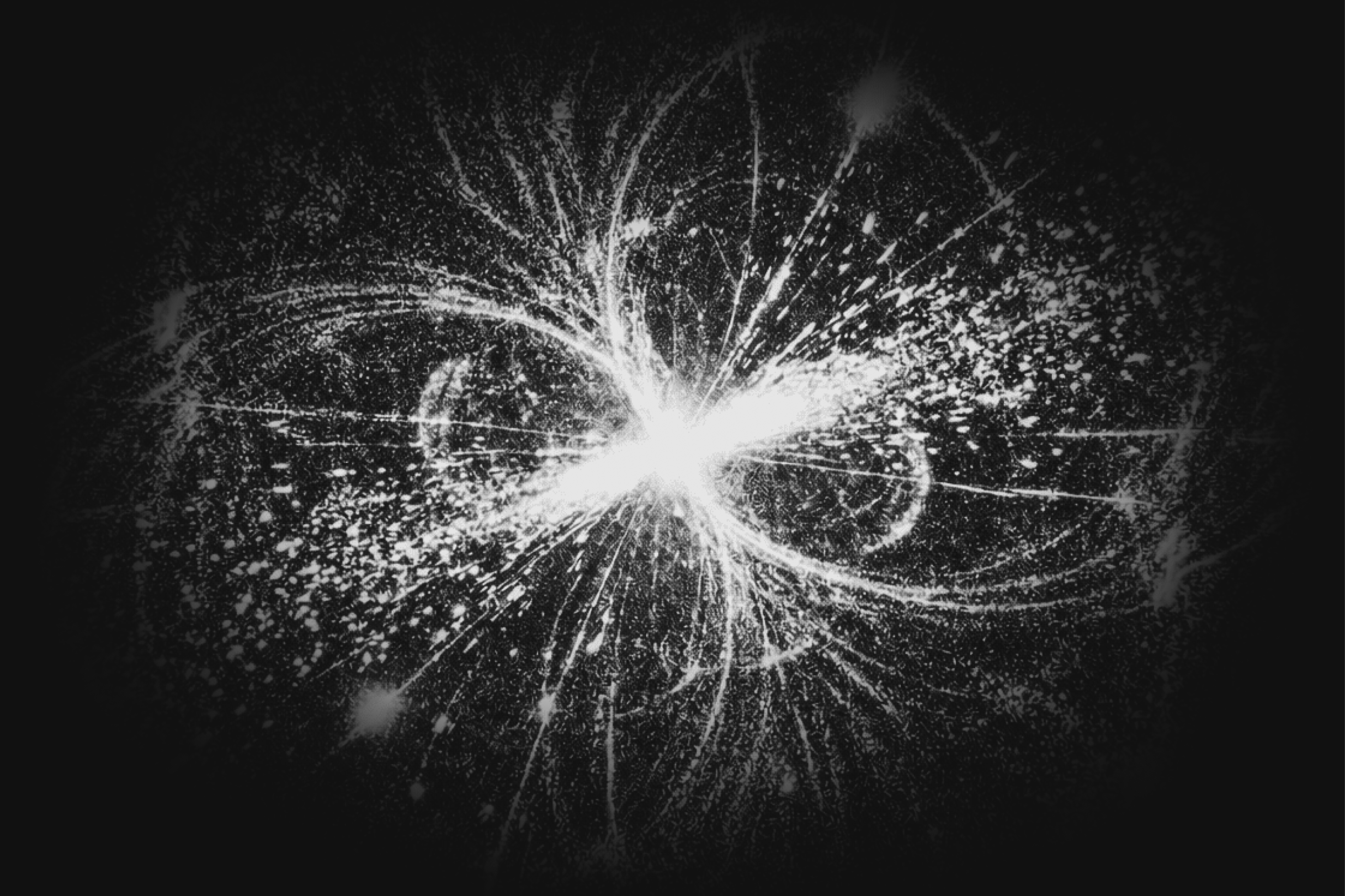

Именно в этой точке мифологическая логика смещается в язык современной физики. В квантовой теории поля аннигиляция — это не катастрофа, а утрата устойчивости: частица и античастица, встретившись, переходят в фундаментальное состояние энергии. В финале спектакля происходит то же самое. «Иранская проблема» не решается — она теряет онтологическую необходимость. Аргументы не побеждают друг друга — они утрачивают статус рабочих состояний.

Исчезает само поле, в котором конференция вообще могла происходить. Но это исчезновение — не пустота. Это рождение нового способа быть. Человек, для которого деление мира на «я» и «других», Восток и Запад теряет смысл. Он ощущает себя одновременно отдельной личностью и частью общего потока — как частица и как волна в одном и том же океане.

«Иранская конференция» — это не дискуссия и не поиск решения. Это открытый ритуал перехода. И зритель здесь — не пассивный свидетель, а необходимый элемент реакции. Как в квантовом эксперименте наблюдатель влияет на исход события, так и здесь зал становится соучастником аннигиляции. Смыслы распадаются на сцене, но «сборка» нового состояния происходит внутри каждого сидящего. Мы не просто смотрим на трансформацию — мы получаем возможность самим пройти через нее.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Часть II. «Единственные самые высокие деревья на земле». Эффект Бонча

Сюжет пьесы разворачивается в пространстве повседневной инерции. Главный герой Бонч, пережив немыслимую трагедию потери сына, оказывается в точке обнуления, где привычная социальная реальность больше не работает. Его окружение — подруги Сэнди и Дороти — продолжают существовать в понятном, ироничном и безопасном пространстве. Но для Бонча этот мир рухнул, обнажив иную, вертикальную структуру опыта. Конфликт здесь происходит не между идеями, а между способами восприятия: между теми, кто «выключен» и живет по инерции, и тем, кто обнаружил свет там, где остальные видят лишь безумие.

Отправной точкой для Бонча становится потеря сына, выбрасывающая героя из привычной социальной инерции. Когда привычный мир рушится, Бонч не пытается склеить его осколки, а уходит в изоляцию, к дереву Сэма в Вашингтон-парке. Этот еженедельный ритуал — попытка принести извинения мертвому сыну — становится для него порталом в иное измерение.

В выборе имени дерева — Самуил — считывается, возможно, намеренная отсылка к Самуэлю Беккету. В пьесе «В ожидании Годо» дерево было единственным элементом пейзажа — сухим, почти мертвым символом бессмысленного ожидания. У Беккета герои стоят у дерева, надеясь на приход «Годо», который должен дать их жизни смысл, но тот никогда не является. Бонч же совершает радикальный жест: он перестает «ждать Годо». Его хождение к дереву — это переход от пассивного ожидания спасения к активному проживанию вины и любви.

Там, где дерево Беккета оставалось немым свидетелем экзистенциального тупика, дерево Бонча становится источником ответа. Для Бонча Самуил — это не декорация, а «терминал», через который он получает сигнал от «Самых высоких деревьев». Если Беккет зафиксировал момент, когда старый Бог умер, а новый не пришел, то Бонч через свою боль находит способ дотянуться до структуры того Света, о котором он говорит.

Через это обретенное состояние Бонч начинает видеть своих подруг иначе. В своем монологе он фактически проводит деконструкцию их жизней: Сэнди и Дороти предстают персонажами, запертыми в горизонтальном срезе бытия. Их уютный мир, наполненный правильным кофе, иронией и социальной адекватностью, оказывается герметичной капсулой. Ирония здесь перестает быть признаком интеллекта и становится формой страха — защитной реакцией, позволяющей держать дистанцию от пугающей, неконтролируемой глубины реальности.

В интегральной теории Кена Уилбера Сэнди и Дороти существуют в режиме Флатландии — мира, где признаётся только то, что можно рационально объяснить, и отрицается любое вертикальное различие опыта. Поэтому происходящее с Бончем они воспринимают как сбой или психологическую поломку, требующую исправления. Парадокс, однако, заключается в обратном: в этом пространстве именно Бонч оказывается единственным «исправным» элементом.

Центральный образ «Самых высоких деревьев» функционирует в пьесе не как объект веры («я верю, что там что-то есть»), а как объект прямого Знания («я вижу, как это устроено»). Здесь дерево выступает как восточный архетип Лотоса: его корни глубоко погружены в грязь человеческого страдания и личной трагедии, но стебель пронзает толщу воды, а цветок раскрывается в чистом небе, оставаясь незапятнанным. Для Бонча его боль стала не тупиком, а тем илом, из которого проросла вертикаль Знания.

Знание открывает герою мир как холархию — эта логика, описанная Артуром Кестлером и развитая Кеном Уилбером, позволяет увидеть реальность не как набор изолированных объектов, а как связный процесс. В постановке этот принцип получает визуальное воплощение в образах молекул — нелинейных, пульсирующих структур, не претендующих на научную точность, но ясно указывающих на всеобщую связность.

Смысловой переворот происходит в момент, когда Бонч объясняет технологию доступа к этому состоянию. Его можно «включать и выключать». Здесь фамилия героя начинает работать как дополнительный смысловой слой. Ассоциация с пионером радиофизики Михаилом Бонч-Бруевичем позволяет увидеть Бонча как проводник — не источник света, а устройство, способное пропускать через себя сигнал высокой интенсивности.

Однако, сообщая о возможности контроля, автор совершает акт десакрализации истины. Знание перестает быть торжественным религиозным откровением и становится «режимом доступа» или технической настройкой. В «Иранской конференции» истина ещё является как Откровение — внезапное, неконтролируемое, ускользающее. В «Деревьях» она становится Знанием — состоянием, за которое приходится нести ответственность. Тон Бонча — «ой, вы меня простите, что сразу не сказал... забыл» — намеренно снижает пафос. Этим жестом автор показывает: любое тотальное объяснение мира бесполезно, если оно забывает, что истина — это не фундамент, на котором можно пассивно лежать, а состояние, которое нужно активно поддерживать. Любовь, свет и целостность — это не то, что «есть», а то, что «включено».

Фраза Бонча «Вы это полностью контролируете» звучит в финале почти угрожающе. Она переводит разговор из плоскости «чуда» в плоскость персональной ответственности. Сразу после этого Бонч совершает свой главный поступок — он уходит. «Ну, ладно. Раз я это сказал… то я пошёл».

Это не просто уход персонажа, это уход Авторитета. Бонч не остается рядом, чтобы быть гарантом истины, он не становится гуру или наставником. Он оставляет Сэнди и Дороти (и зрителя) в точке абсолютной экзистенциальной наготы. После его ухода: нет того, кто подтвердит, что ты на «правильном пути», нет того, кто «включит» свет за тебя, истина дана, затем — десакрализована, и в итоге — передана как личная ответственность.

Персонажи остаются в финале с тем, с чем пришли, но теперь их «нормальность» и «выключенность» — это уже не случайность, а ежесекундный выбор. Финал не дает утешения, он фиксирует новое положение дел: мир больше не навязывает смыслы, но и не страхует от пустоты. Человек остаётся наедине с тумблером в руках. Любой фундамент оказывается условным, и единственный способ не провалиться в бессмысленность — продолжать осознанно «включать» свои деревья каждый день.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Часть III. Квантовый человек: внутри интегрального постгуманизма

«В любви вообще заключается весь смысл — жизни, бытия. Это и любовь к семье, детям, Родине...»

Всё начинается с «желе». С того самого места, где мы родились.

«Это место, где я родилась. В желе. В трясущемся желе. […] я отчетливо помню свою первую мысль […] «Если я зацеплюсь рукой за край этой тарелки с ебаной серой кашей […] то я смогу пододвинуть ее поближе к себе […]» Но я тогда еще не понимала, что это может стать тенденцией. И теперь я всю свою ебаную жизнь, буду только тем, одним и заниматься, что пытаться подвинуть эту тарелку с кашей поближе к себе. Не задавая себе главного вопроса – а эта каша то, вообще стоит того?»

Иван Вырыпаев, Единственные самые высокие деревья на земле

Этот поиск «воли к истине», о которой писал Ницше, сталкивает нас с криком о неспособности остановить систему насилия.

«Разве в этой вселенной есть хоть кто-нибудь кто мог бы простить нас? […] Простить нас за то, как мы поступили друг с другом […] за эту чудовищную бойню […] за этих выползших из своего мерзкого фашистского ада русских […] Кто простит нас за Китай, который насилует тибетцев и уйгуров, а ебаные эти американские айти фирмы заказывают им изготовление своих ебаных айфонов […]»

Иван Вырыпаев, Единственные самые высокие деревья на земле

Насилие здесь — это не только пушки или политический гнёт. Это принуждение к совпадению.

В «Иранской конференции» насилие упаковано в интеллектуальную экспансию: восемь ораторов пытаются навязать реальности свою волю, используя логику как оружие.

В «Деревьях» насилие проявляется как агрессивная нормальность, стремящаяся «починить» любого, кто выпадает из строя.

Ранее Вальтер Беньямин диагностировал состояние цивилизации, где насилие — это структура прогресса:

«Там, где перед нами является цепь событий, он видит единственно катастрофу, которая беспрестанно городит обломки на обломки и с силой швыряет их к его ногам. […] Эта буря неудержимо гонит его в будущее, к которому он обратился спиной, тогда как нагромождение обломков перед ним вырастает до неба. То, что мы называем прогрессом, и есть эта буря.»

Вальтер Беньямин, О понятии истории

И после Вырыпаев ставит вопрос: как существовать внутри этой бури, но перестать быть её ветром.

Субъект, который становится возможным в театре Вырыпаева, видит мир не как набор столкнувшихся бильярдных шаров, а как единое поле вероятностей — холархию. Для такого сознания насилие не исчезает из мира, но теряет статус возможного действия. Причинение вреда “другому” переживается как форма саморазрушения. Ширин и Бонч — проявления этого состояния: пережив разрушение старой формы, они приходят к самотрансценденции, где старое эгоистическое «я», двигающее тарелку с кашей, перестаёт быть центром и ощущает себя частью большего целого.

Сам Вырыпаев не даёт определения тому, что происходит с его героями и зрителем. Но в пространстве, которое открывается между «Иранской конференцией» и «Деревьями», для меня этот опыт — Любовь.

Почему старый мир не может принять этого?

Потому что он мыслит через идентичности и пытается сделать Любовь управляемой. Она оформляется как государственный проект:

«В любви вообще заключается весь смысл — жизни, бытия. Это и любовь к семье, детям, Родине. […] Если мы с вами сможем в совместной работе возродить и укрепить любовь к Отечеству — это та сфера задач, к которой мы должны стремиться.»

Владимир Путин

Здесь любовь — это бетон, «сфера задач».

Но пьеса «Иранская конференция» фиксирует момент, когда этот бетон трескается. Героиня Эмма Шмидт-Паулсен говорит откровенно:

«Я посмотрела себе вовнутрь и там не было ничего, кроме огромного культурного багажа. Там внутри меня была любовь к моим детям, забота о родителях, преданность своей стране, но там внутри меня не было той подлинной, какой-то совсем не земной радости, какая была у этих людей.»

Государство заполнило человека «правильными» объектами любви, но эта заполненность стала формой насилия.

В древнем учении был иной принцип:

«Отринь мудрость, отбрось споры — народ получит стократную выгоду. Отринь мастерство, отбрось выгоду — воры и разбойники исчезнут. Отринь притворство, отбрось расчеты — и народ снова станет как малые дети.»

Традиционно приписывается Лао-цзы, Дао дэ цзин, Годяньские списки (ок. 300 г. до н.э.)

Ответ на насилие дает не бунт, а Тишина. Путь Квантового человека — это путь Беженца: кто потерял всё, очистился от «сферы задач» и стал пустым сосудом для настоящей Любви.

Every heart to love will come But like a refugee.

Leonard Cohen, Anthem

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Если попытаться зафиксировать то, что открылось мне между этими двумя пьесами:

Интегральный постгуманизм — это способ работы с реальностью: не через одну систему координат, а через их наложение.

Квантовый человек возникает внутри этого наложения — не как позиция автора, а как возможный субъект.

А Любовь здесь не выглядит способом спасти мир — скорее способом не превращаться в механизм его разрушения. И она не гарантирована.

В моей жизни было мало любви. Приходится этому учиться. В 2023 году я купила кольцо с надписью Люби — как личный манифест.

Сегодня, 11 января 2026 года, я всё еще иду туда.

Я остаюсь.

В «трясущемся желе», кажется, и нет иного фундамента, кроме того, который мы генерируем сами.

«Одного раза полюбить вполне себе достаточно, чтобы полюбить навсегда.»

Иван Вырыпаев, Единственные самые высокие деревья на земле

Посвящается интерференции.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

*При прочтении важно учитывать, что текст не опирается на биографию или авторские комментарии Ивана Вырыпаева и не претендует на реконструкцию его намерений. Анализ выстраивается исключительно из опыта восприятия двух спектаклей — «Иранской конференции» (2020) и «Единственных самых высоких деревьев на земле» (2026) — и фиксирует интерпретацию, возникшую в пространстве между сценой и зрителем.