«Чаадский»: премьера в Геликон-опере

Интерес к опере «Чаадский» в

Автор идеи спектакля — Павел Каплевич, в последнее время активно занимающийся продюсированием новой оперной продукции. Он же вместе с композитором Александром Маноцковым выступил автором либретто. В основу текста они положили сильно сокращённую комедию «Горе от ума», разбавив её по своему усмотрению фрагментами из Чаадаева, Гоголя, Тынянова и даже персидской поэзии.

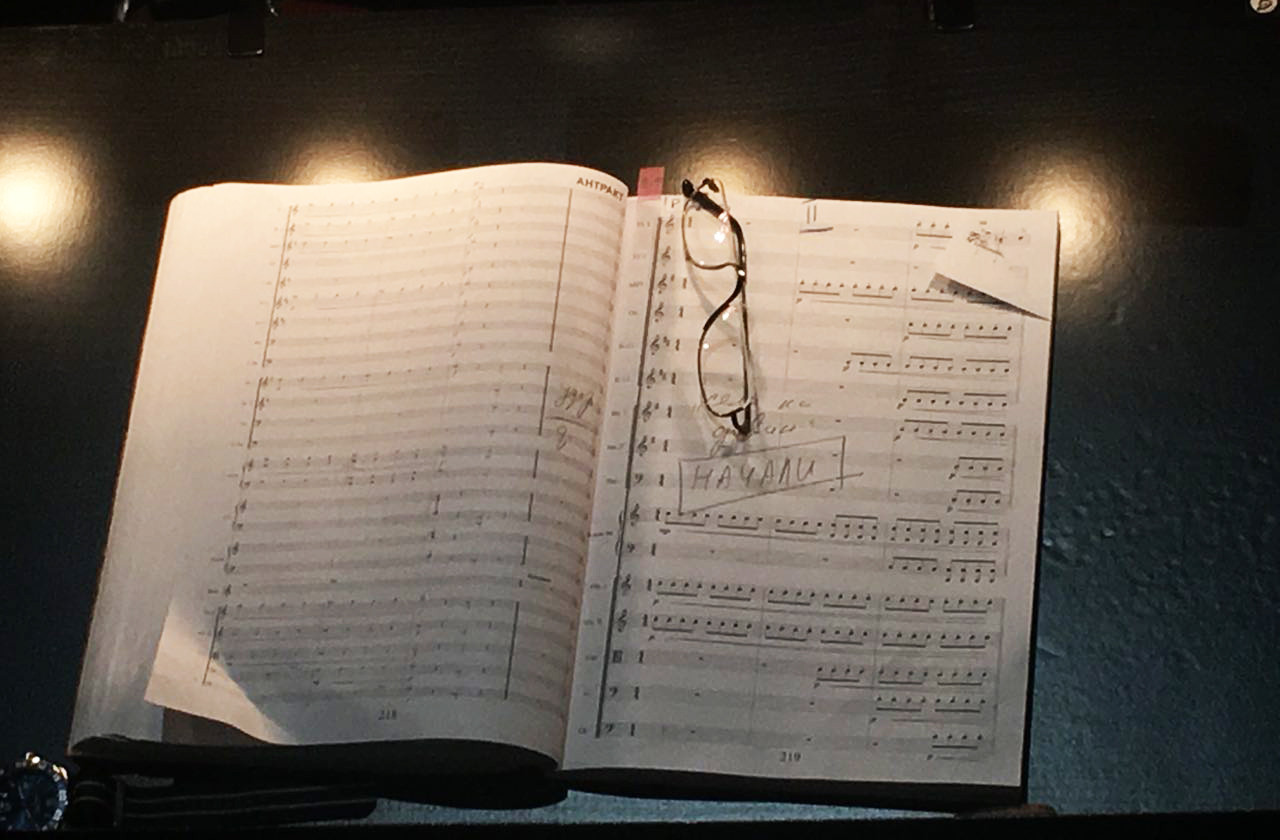

Маноцков в прямом смысле начал с Грибоедова, а именно с его вальса ми минор — вокруг него он выстроил полиритмическое, притом очень ритмичное кружево оркестрового вступления (у дирижёра Феликса Коробова оно получилось весьма энергичным и собранным). А после вступления всё сломалось.

Первый акт оперы соответствует первым двум грибоедовской комедии. Маноцков пробежался по ним минут за сорок. Всё это время звучит невыразительный и очень скорый речитатив (сопровождаемый более или менее случайной последовательностью аккордов), рядом с которым самые скучные фрагменты из поздних опер Рихарда Штрауса кажутся чудом мелодизма и изобретательности. Дирижёр и певцы так торопились поспеть за темпом партитуры, что про дикцию можно было забыть. К счастью, русский текст вывели субтитрами на экран. Это было мудрое решение: заскучавшие зрители принялись внимательно читать либретто, даже посмеялись и похлопали пару раз там, где у Грибоедова увидели что-то весьма актуальное — будто бы намекающее на собянинскую Москву.

А что же Серебренников? Маловдохновенная музыка и стремительно несущееся действие не оставили ему никаких шансов развернуться, даром что он мастер выстраивать сочные, нарочито растянутые мизансцены. Первый эпизод, поставленный им с изюминкой, — Лизы (сопрано Анна Гречишкина) и Петрушки — пришёлся на последние такты перед антрактом, как раз когда музыка закончилась. Всё остальное время некие гоповатые «атланты» в майках и трениках (художник по костюмам — сам режиссёр) носили на

В антракте почти все именитые гости — от Абрамовича до Хазанова — потянулись к выходу; из випов на второй акт осталась лишь бесстрашная и терпимая к современному искусству Алла Демидова.

Во второй части оперы не сказать чтобы произошло чудо, но показался какой-то просвет и в плане музыки, и в плане сценического действия. Ансамбль шести княжон Маноцков написал с юмором и в минималистической манере — получилась вполне симпатичная сценка. Серебренников одел княжон в сарафаны и

Коротко о других задумках авторов. Главный герой соединяет в себе черты грибоедовского персонажа и Петра Чаадаева. В опере два Репетилова: когда Чаадский не произносит мысль напрямую, они допевают её — будто два его внутренних голоса. Молчалин (Дмитрий Янковский) большую часть нот поёт фальцетом и только соблазняя Лизу переходит на брутальный баритон. Неоновые украшения на балу — ещё одна отсылка Серебренникова к собянинской Москве, а именно к безвкусице уличных украшений. В финале Чацкий не просто сходит с ума (вооружась текстом Гоголя), но и слезает с платформы к людям, в зрительный зал. По отдельности и то, и другое, и третье, и пятое неплохо, однако в единое целое части не складываются, спектакль разваливается на глазах. Текст Грибоедова, музыка Маноцкова, актуальная режиссура Серебренникова, минималистичная сценография Алексея Трегубова существуют в разных плоскостях и почти не пересекаются друг с другом.

С другой стороны, чтобы появился один оперный шедевр, нужно пережить десяток неудач. Стало быть, Каплевич знает что делает. А хорошую современную оперу ждём, ждём.