Хотя бы попытались: «Ариадна на Наксосе» в Камерном театре имени Бориса Покровского

Оперы Рихарда Штрауса для российских театров — репертуар неосвоенный, а потому трудный и опасный. Был «Кавалер розы» в Большом театре времён Василия Синайского, быстро сошедший на нет; есть интересная «Саломея» в «Новой опере». В Мариинке за «Ариадну на Наксосе» дважды брался Гергиев, и обе постановки были небесспорными.

На первый взгляд «Ариадна на Наксосе» — вариант для камерной оперы самый подходящий. Оркестр — непривычно маленький; сцена предназначена исключительно для солистов, хор отсутствует. Когда-нибудь эта опера должна была появиться в репертуаре одного из небольших оперных театров Москвы.

На постановку «Ариадны» Камерный театр имени Покровского пригласил немецкого режиссёра и продюсера Ханса-Йоахима Фрая, президента Дрезденского оперного бала и директора Международного конкурса вокалистов Competizione dell’Opera. Он свёл сюжет оперы к незлой публицистике и комиксу. Смысловой объём сюжета (в котором Гуго фон Гофмансталь иронически осмыслил театральные традиции Вены, а заодно свёл воедино противоположности: серьёзная опера — комедианты, искусство — быт, верность — распутство, мужское — женское), его роскошные интерпретационные возможности предельно упростились. Главным манком для публики стала безмолвная супружеская пара, наблюдающая за действом через объектив айфона.

Пролог — скандал в доме разбогатевшего мещанина — актёры играют в современных костюмах и на русском языке. Это оправдано, поскольку большая часть слов пролога проговаривается или пропевается речитативом; оригинальный вариант за пределами германоязычных стран смотрится с трудом (в Мариинке, кстати, речитативы тоже давали в переводе). Оригинальный немецкий язык и псевдобарочные костюмы появляются непосредственно в самой опере об Ариадне, где речитативы сменяются длинными ариями и сложными ансамблями.

Режиссёр старательно воспроизвёл суету подготовки к оперному спектаклю и драму Композитора, вынужденного мириться с прихотями заказчика. Впрочем, суетой в прологе всё и исчерпывается. Весомую и изрядно помятую партитуру оперы несколько раз разбрасывают по сцене, а потом

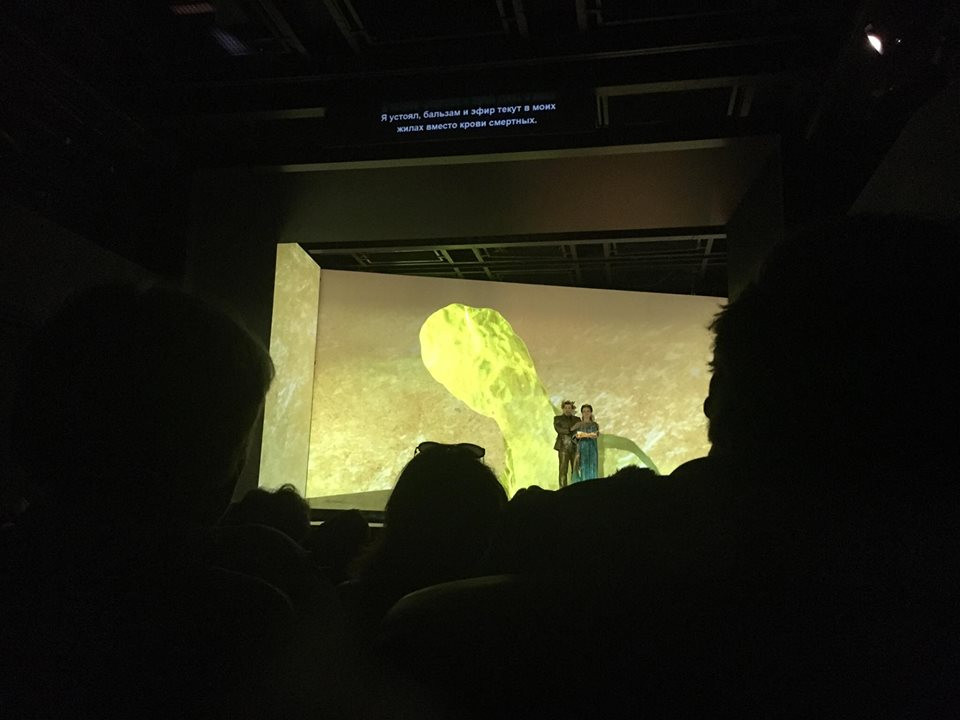

Аналогичное метафорическое бессилие царит и в сцене «театра в театре» — в самой опере об Ариадне. Вот первая платформа, на ней страдающая героиня, а вокруг неё — то Наяда, Дриада и Эхо, то Цербинетта с товарищами, нелепо топающими и сучащими по-заячьи сложенными лапками; вот вторая платформа — на ней гордо стоит Бахус, едва обращающий внимание на Ариандну, внезапно проникшуюся к нему нежными чувствами. Вот первый ряд зала, в котором сидят заказчик оперы и его супруга, периодически выскакивающая на сцену, чтобы сфотографироваться с актёрами. В финале пространство раскрашено сначала голубыми волнами, а потом пышным салютом. Право же, это самое изящное решение во всём спектакле — жаль, что только в визуальном смысле.

Труднейшие вокальные партии оперы, позволяющие солистам показать все технические возможности своего голоса, так же легко выявляют и вокальное бессилие. Ирина Курманова (Композитор) показала больше куража, чем богатого травестийного звука. То же самое можно сказать и об Александре Мартыновой (Цербинетта), легко заменявшей колоратурные сложности своей партии их

Для молодого дирижёра Алексея Верещагина «Ариадна» стала практически дебютом (если не считать детского «Маленького трубочиста»). Оркестр «Ариадны» — не столько оркестр, сколько большой ансамбль с необычайно интенсивным использованием возможностей каждого инструмента — требует от дирижёра филигранной работы с деталями при хорошем ощущении формы. Работу оркестрантов Камерного театра не назовёшь ни сбалансированной, ни виртуозной, ни гармоничной; желание преодолеть титанические сложности партитуры явно превалировало над её осмыслением; о внятной интерпретации партитуры говорить не приходится. Сыграли — и хорошо.

Рихард Штраус оказался театру не по зубам во всех смыслах. Впрочем, публика кричала «браво» и дирижёру, и режиссёру, и всем солистам без разбора. Московская оперная публика добрая — любит выражать восторги. Даже если спектакль таков, что забудется через полчаса, а музыка воспринимается как хаос звуков, которые надо перетерпеть, чтобы потом всласть похлопать тем, кто попытался с этими звуками что-то сделать.