Петер Штайн в Большом: премьера «Осуждения Фауста» Гектора Берлиоза

Большой театр, историческая сцена, 24 июля, 12:00. Фауст — Нажмиддин Мавлянов, Маргарита — Ксения Дудникова, Мефистофель — Николай Казанский, Брандер — Александр Рославец. Дирижёр — Туган Сохиев.

В наши дни у драматической легенды «Осуждение Фауста» ― внушительная сценическая история, хотя поначалу Гектор Берлиоз сомневался, возможно ли поставить его сочинение в театре. Препятствием казались и частая смена декораций (хотя ставили же театры «Волшебную флейту»), и финальная скачка Мефистофеля и Фауста в преисподнюю (хотя ещё совсем недавно с такими задачами легко справлялась барочная театральная машинерия). Многочисленные постановки «Осуждения Фауста» (в XXI веке за него брались Робер Лепаж, Терри Гиллиам, Алвис Херманис) показывают: театральная культура вполне догнала мысль Берлиоза. «Осуждение Фауста» ставят в театрах даже чаще, чем другие, куда более сценичные оперы композитора.

В Москве за постановку «Осуждения Фауста» взялись впервые, ранее были лишь концертные исполнения. Буквально на год столицу обогнала Астрахань: в 2015 году премьера берлиозовского «Фауста» состоялась в тамошнем театре оперы и балета в постановке Константина Балакина.

Для работы над московским спектаклем был привлечён немец Петер Штайн, пару лет назад осчастлививший своей «Аидой» Музыкальный театр Станиславского и

В интервью, предшествовавшем премьере, Штайн заявлял о внимательном и бережном отношении к авторскому замыслу композитора (никакой черняковщины), а ещё о ненависти к балету и видеопроекциям, без которых, к сожалению, в данном случае — никак.

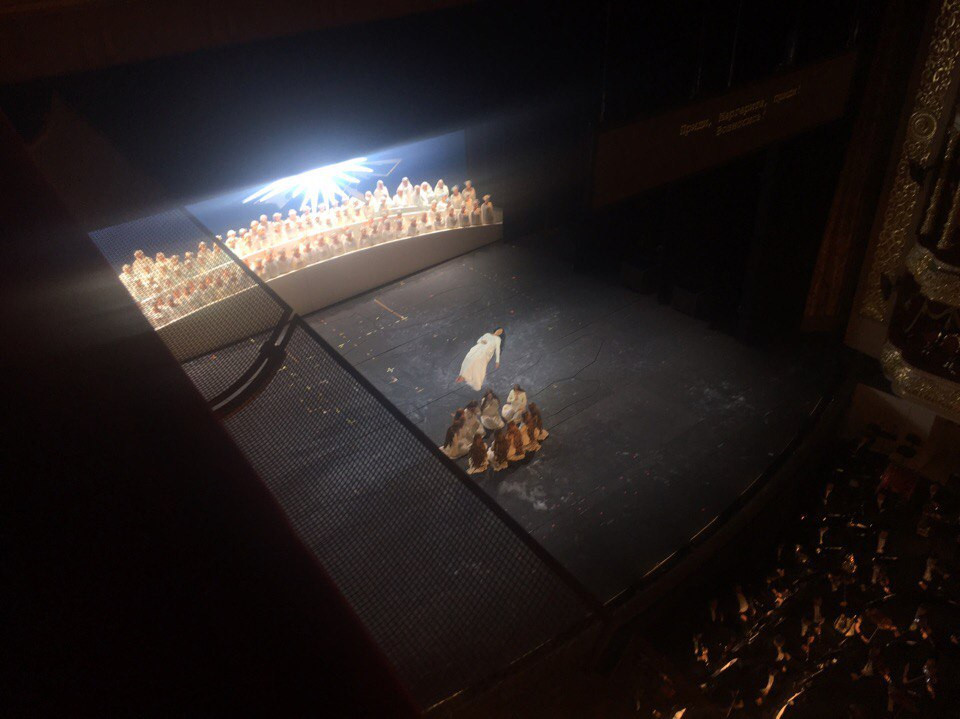

Балет сильфов и Менуэт блуждающих огней, конечно, невозможно ни поставить без привлечения миманса, ни выкинуть из партитуры, как балет в «Аиде» (Штайн его безжалостно купировал). Танцы в спектакле (режиссёр мимического ансамбля — Наталия Красноярская) были решены так, чтобы ассоциаций с классическим балетом возникало как можно меньше: ясно, что режиссёр не хочет, чтобы соответствующие сцены перетягивали на себя внимание зрителей, отвлекали от оперы, от драмы. В балете сильфов перед зрителями, прежде всего, большие бутафорские цветы и Маргарита, впервые явившаяся перед Фаустом, но ещё не поющая, — и уж потом извивающиеся сильфы. В Менуэте блуждающих огней на сцене — только сверкающие фонари в руках чёрных фигур, едва видных в темноте.

В то же время неясно, зачем Штайну видеопроекция. Она сопровождает обращение Фауста к природе, банально иллюстрируя всё то, что он упоминает в своём монологе. Сказано про бури — вот вам молнии, сказано про потоки воды — полился водопад. Наглядная презентация, не более.

Есть и другие странные режиссёрские решения. Зачем в финале Ракоци-марша изображать войско, павшее от вражеских пуль, если этот мотив не получает дальнейшего развития? Почему все гуляки в погребке Ауэрбаха одеты в одинаковые голубые костюмы? Чуть позже, благодаря хору студентов в следующей сцене, мы находим ответ: в погребке Ауэрбаха, согласно Штайну, сидели тоже они. Одежда другого цвета была только у Брандера. А он кто тогда? Единственный не-студент в компании студентов?

В конце концов, неясно, что же хотел сказать режиссёр своей постановкой. Солдаты, марширующие крест-накрест в

В любом случае, внятного режиссёрского высказывания не случилось. Как не получилось и трагедии Фауста, по Берлиозу пожертвовавшего собой ради спасения Маргариты. Не считать же трагедией полёт на люльке и лубочных чертей в

Не стала откровением и музыкальная сторона постановки. Туган Сохиев продемонстрировал на удивление скучное и вялое управление оркестром — сгладил динамические, тембровые, жанровые контрасты, которыми так богата партитура; приземлённо прочитал фрагменты с ажурным, прозрачным, протоимпрессионистическим звучанием оркестра, вроде романса Маргариты «Любви волшебный пламень» и тихого, светлого финала «На небесах».

Что ещё более обидно, оркестр показал банальную несыгранность, неготовность к премьере. Музыканты неудачно начали: в первых же тактах духовые откровенно не поспевали за струнными — и дирижёр далеко не сразу собрал звучание оркестра воедино. Это можно было бы списать на досадную оплошность, если б уже через несколько минут оркестр не разошёлся с хором пляшущих крестьян.

Далее очень не повезло песне Брандера (Александр Рославец — Молодёжная оперная программа Большого театра). Солист смотрел прямо на дирижёра и всё же не попадал в такт; несмотря на то что к финишу они пришли вместе, небольшую партию этого персонажа можно считать полностью проваленной.

Партия Фауста не стала удачей для Нажмиддина Мавлянова (ранее он был Радамесом в штайновской «Аиде»). Потуги на драматическую выразительность выглядели именно потугами, а в дуэте Фауста и Маргариты солист явно не справлялся с верхними нотами. Особенно бледно Фауст смотрелся рядом с Мефистофелем (Николай Казанский), который не только показал сильный, характерный бас-баритон, но и нашёл нужные краски для создания саркастического, шутовского, инфернального образа. В буклете, выпущенном к спектаклю, Казанский обозначен лишь как один из исполнителей партии Брандера (предположим, что на более выигрышную роль Мефистофеля он был привлечён в последний момент) — и нет сомнений, что он был бы отличным Брандером.

Ксения Дудникова (ранее — Амнерис из той же «Аиды» Штайна) в партии Маргариты порадовала красивым, богатым вокалом. У неё получился полновесный, зрелый образ, каким его задумал композитор (в пику гётевской инженю — партия Маргариты вовсе не случайно написана Берлиозом для меццо-сопрано). Глубина этого характера контрастирует с лубочной условностью сценографии и режиссёрских решений.

По многим параметрам «Осуждение Фауста» не стало удачей для Большого театра, и вряд ли этот спектакль долго продержится в афише. Вместе с тем, хочется надеяться, что музыкальная сторона спектакля со временем претерпит изменения в положительную сторону.