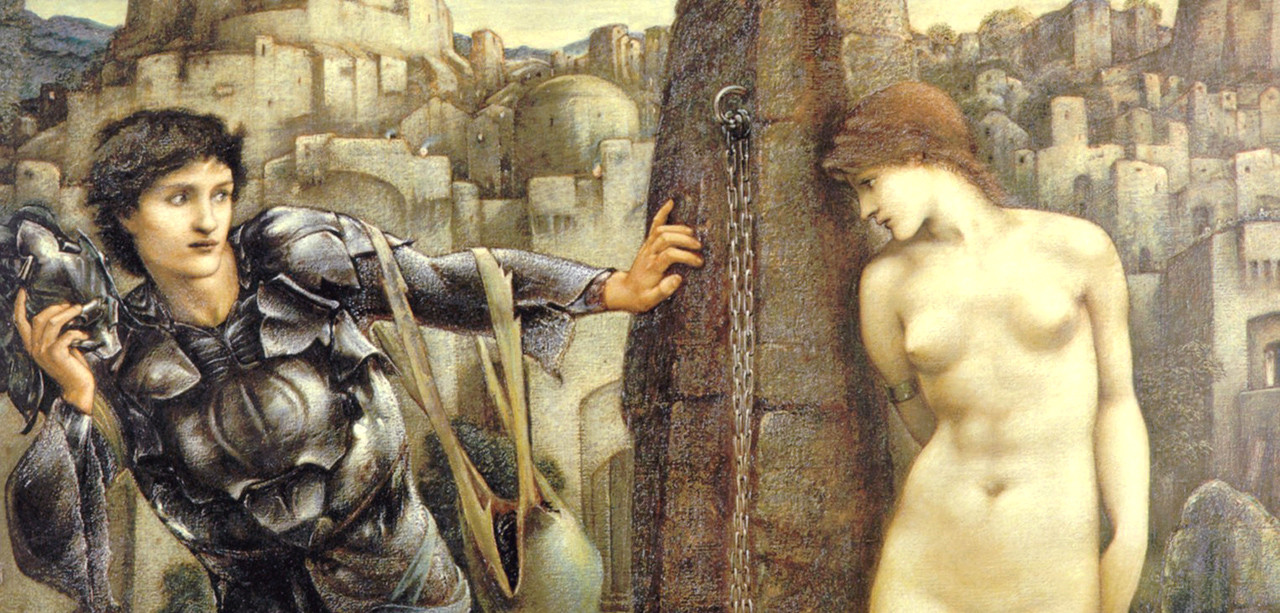

Знакомство на фоне дракона.

На заднем плане наблюдатель (если таковой имеется) может видеть пустой, или производящий впечатление пустого, город песочного цвета, напоминающий выветренную раковину аммонита или монастырь, вырубленный в скале из непрочного песчаника, неуклонно рассыпающегося в песок. Можно представить, как этот песок медленно заносит мостовые и трамвайные пути с провисшими до земли проводами. Все слепые окна обращены на гавань, где и разворачивается действо. Дома-скорлупки подходят к самой воде, но ни одна лодка не нарушает однообразного рисунка волн. Пространство беспрекословно подчиняется законам сценографии, правилам прямой перспективы.

Перед этими декорациями, больше всего похожими на фантазию Де Кирико по мотивам палладиевского Театра Олимпико (но без прорывов в глубину), и происходит занимающее художника событие. Персей и Андромеда всегда были только поводом для того, чтобы художник мог изобразить обнаженную девушку, да еще прикованную к скале: невинная жертва в

Стоит задаться вопросом: возможно ли аллегорическое толкование спасения Андромеды? Иконографическую параллель к этому сюжету составляет эпизод с Руджьеро и Анжеликой из «Неистового Роланда». Кстати, нет ничего пошлее, чем картина Энгра «Руджьеро, спасающий Анжелику» (разве что его же «Паоло и Франческа», но здесь еще можно поспорить). Видимо, это и не случайно, поскольку Ариосто осуществляет то, что обычно эвфемистически именуют снижением сюжета. Руджьеро не удается победить дракона, но он сражается с ним до тех пор, пока Анжелика не напоминает ему (не дракону) о своем существовании:

…«О, развяжи меня, — рыдает дева, –

Покуда не очнулся лютый гад!

Чем страшной рыбине попасть во чрево,

Лежать на дне морском милей стократ».

Руджер ее прекрасно понимает

И, отвязав, на воздух поднимает.

Мгновенье — и галопом в вышине

Отважного Руджера с девой вкупе

Уносит конь: Руджера — на спине,

Спасенную красавицу — на крупе.

Так яство ускользнуло на коне,

Что ждало тварь на каменном уступе.

(Лудовико Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь Х, 111-112. пер. Е.М. Солоновича — «Новый мир», 2011, №6)

Герой уносит девушку в безопасное место, и уже готовится ею овладеть, но Анжелика исчезает, воспользовавшись волшебным перстнем.

Напрашивается параллель с еще одним убийцей драконов — св. Георгием — но она здесь выглядит слишком уж кощунственной. Сам Берн-Джонс изобразил погруженного в себя св. Георгия в тот момент, когда дракон, отражающийся в зеркальной полировке щита, уже обвивает кольцами прекрасную пленницу. От традиции здесь осталось немного, хотя и старым мастерам случалось изображать битву с драконом более чем загадочным образом. Так, известная картина Паоло Уччелло (1460) на эту тему как будто подразумевает ироническую трактовку священного сюжета. Конь у святого воина — словно гипсовый (впрочем, как и в «Битве при

Сверкающая поверхность доспехов — Персея ли, святого ли Георгия — означает именно поверхность, не позволяющую проникнуть в глубину. Стальное облачение здесь выступает и как причина антипсихологичности героя, и как ее следствие, и даже как символ. «Скорее, — с улыбкой замечает Итало Кальвино («Таверна скрестившихся судеб»), — можно говорить о психологии дракона с его яростными корчами: побежденному, врагу, чудовищу свойствен пафос, и не снившийся герою-победителю (или последний очень постарался его скрыть). Отсюда недалеко до утверждения, что дракон есть олицетворение психологии, более того, что борется св. Георгий со своею психикой, с темными глубинами собственного “я”, с врагом, немало погубившим уже юношей и девушек, — внутренним врагом, ставшим ненавистным чужаком. История ли это извержения человеческой энергии во внешний мир, дневник ли интроверта?».

Коль скоро был упомянут Жан-Огюст-Доминик Энгр, возможно, было бы уместно сказать несколько слов о том, что по сравнению с его академизмом академизм Альма-Тадемы, не говоря уже о первоклассном художнике Лейтоне, кажется глотком свежего воздуха. Художник Джон Бидлейк из «Контрапункта» Олдоса Хаксли, издеваясь над

Как пишет в «Новом Ренессансе» В.В. Бибихин, излагая взгляды Ханса Зедльмайра на развитие европейской живописи, «углубляющееся сомнение искусства XIX в. в человеке еще как-то уравновешивалось отдельными всплесками веры в его достоинство, пока наконец в “чистом видении” Сезанна изображаемый человек вообще в принципе не перестал быть духовно-нравственным /…/ существом и сделался предметом безучастного оптического наблюдения. В своих полотнах Сезанн смотрит на мир глазами полупроснувшегося человека, когда разум еще дремлет и привычный мир предстает хаосом цветовых пятен и неустоявшихся форм. /…/ Культивируя ту же непричастность к изображаемому и то же нежелание вчувствоваться в него, Жорж Сера делает своих людей похожими на деревянных кукол, манекенов и автоматов. Матисс придает людям не больше значения чем ковровому узору. Наконец кубисты ХХ века низводят человека до статуса конституируемой модели. Вместе с человеком затуманивается и связность мира. Какими бы идеалами самовыражения, свободной фантазии, смелого искания ни прикрывался модернизм ХХ века, в его основе действуют развязанные стихии хаоса, смерти и ада…».

И если это действительно так, то Персей, готовый сразиться с чудовищем, тем более необходим.

Заметим, однако, что обвинение в расчеловечивании человека можно предъявить и Энгру, жившему несколько раньше, чем Сезанн и персонажи Хаксли, и любившему выстраивать помпезные натюрморты из людей или («ужели слово найдено?») человекоподобных манекенов. Его моделям удается не выглядеть марионетками или куклами из витрины модного пассажа только на нескольких — самых лучших — портретах. Что же касается персонажей его исторических или мифологических композиций, то о них лучше было бы тактично промолчать. Похоже, прославленный Энгр знает только два регистра: слащавость и почти пародийную экспрессию. И

У Энгра получается чистейшей воды комикс, а вот берн-джонсовские Персей и Андромеда взывают к парадоксальной психологии в духе Лидии Гинзбург: «…Когда герой собирался жениться на любимой девушке, он радовался, когда умирали его близкие, он плакал и т.д. Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась психология». Спаситель, закованный в блестящие доспехи, и обнаженная спасаемая, кокетливо переглядывающиеся, словно на вечеринке, настолько не соответствуют нашим ожиданиям, что просто обязаны объясниться. И совсем невероятно, чтобы сам художник не понимал и не пытался пояснить странность той сцены, что сам регулярно изображал.

Возможно, ключ к разгадке изображенного заключен в рассуждениях Михаила Ямпольского (из книги «Ткач и визионер»), посвященных репрезентации. Вкратце они сводятся к следующему. «Классическая репрезентация, — пишет Ямпольский, — … основана на замещении некоего объекта его иллюзионным изображением. При этом иллюзия почти никогда не достигает такой интенсивности, чтобы буквально обмануть зрителя… Иллюзия почти всегда не скрывает того, что она не обладает истинным бытием. Моделью для такого рода представления реальности является сновидение, греза или видение». Сцены, изображаемые, например Рафаэлем, одним из главных героев книги Ямпольского, есть не воспроизведение реальных событий, но лишь попытка зафиксировать некое видение. Видение же вовсе не обязано подчиняться законам логики нашего мира и его каузальным связям. Так, рафаэлевское «Преображение» фиксирует две сцены, никак не связанные между собою: возносящегося на небеса Христа (видение) и апостолов, сгрудившихся вокруг бесноватого в безуспешных, по-видимому, попытках его исцелить (реальность).

Принять эту соблазнительную гипотезу как объяснение изображенному у

Если же считать картину изображением событий в

Поэтому не только рыцарь без страха и упрека, знающий о действенности своего Wunderwaffe, но и Андромеда с элегантно наброшенной цепью не чувствует опасности положения.

О соблазнительности и двусмысленности сведения вместе рыцаря и женщины в костюме Евы изящно и вместе с тем обстоятельно написал Роже Кайюа в книге «В глубь фантастического». «Уже в картине Матиаса Герунга (1500-1568) “Аллегория любви”, — писал он, — … эти персонажи сближены и противопоставлены, с той редкой особенностью, что воин здесь изображен спящим. Чаще всего художник ищет эпизод, историю, которые так или иначе оправдали бы их встречу. Так на картине Лукаса Кранаха, где представлен “Суд Париса” (1530), троянский царевич, стоящий между тремя обнаженными богинями, облачен в богатые черные доспехи с инкрустацией. На полотне Тинторетто “Спасение” у подножия башни в лодке, куда спускаются по веревочной лестнице прекрасные нагие пленницы, рядом с ними изображен их спаситель, закованный в железо. Сюжет “Руджьеро, спасающий Анжелику”, вновь использованный Энгром, или “Марфиза” Делакруа дают повод для той же антитезы. В пражском Старом городе, по соседству с Карловым университетом, обнаженная женщина подносит розу облаченному в железные латы рыцарю, упрямо не поднимающему забрала… Сюжет “Странствующего рыцаря” Дж.-Э. Миллеса из Галереи Тейт, где безымянная пленница привязана к стволу дерева, также, кажется, не связан с

Итак, контраст между обнаженной плотью и доспехами используется слишком часто, разнообразно и настойчиво, чтобы принять его за случайность. Здесь показаны, с одной стороны, крайняя хрупкость и соблазн, с другой могучая сила и невозможность поддаться предложенному искушению именно

К этому можно добавить весьма немногое. Говоря о невозможности поддаться соблазну

Желанию была подчинена

Мысль рыцаря, исполненного пыла,

Настал черед другого скакуна,

Которого желанье окрылило,

Но, рыцарским доспехом стеснена,

Поднявшаяся пребывала сила:

Необходимо было снять доспех,

Чтоб не осталось никаких помех.

Но пальцы торопливые дрожали –

И не снимался боевой убор.

Такими непослушными едва ли

Он находил застежки до сих пор…

(Лудовико Ариосто. Неистовый Роланд. Песнь Х, 114-115.)

Истолкованная в подобном ключе Андромеда Берн-Джонса превращается в «Андромеду» Тамары Лемпицкой (1929) — но здесь девушка выглядит совершенно гипсовой, а посему, вероятно, и несъедобна. В остальном же, все мотивы воспроизведены и, хочется сказать, опошлены: от

И

Еще интереснее образ киборга или робота — соответственно, механизированного человека или полностью механического симулякра человеческого существа, как в знаменитом «Метрополисе» Фрица Ланга. Любопытно, что Филиппо Маринетти заговаривает о «металлизации человеческого тела» в связи с захватом Италией Абиссинии (1936), а младший футурист Эрнесто Микаэллес, выступавший под псевдонимом Тайят, пишет картину «Великий кормчий» (“Il Grande Nocchiere”), где изображает Муссолини в виде некоего Голема или киборга, как раз в год начала Второй мировой войны. Механизированным оказывается не безымянный винтик системы, но напротив — всесильный диктатор и демиург.

Вполне человеческие руки крепко держат штурвал корабля, но на этом сходство Кормчего с человеком заканчивается. На груди с рельефными мускулами проходит некий гребень, намекающий на некую металлическую оболочку. Но никакой видимой границы между несомненно живым и столь же несомненно металлизированным нет. Латы, оказавшие медвежью услугу герою Ариосто, здесь отделяют вождя от всех человеческих побуждений. К тому же и голова Муссолини закрыта глухим обтекаемым шлемом, отгораживающим его органы чувств от внешнего мира и скрывающим, подобно железной маске черты лица, подчеркивая функциональность позиции Dux’а, не имеющую ничего общего с личностным началом. (Точно так же была функциональна должность византийского императора, о чем писал С.С. Аверинцев). Подобные символические изображения Муссолини встречаются у Тайята не раз, но только здесь образ рыцаря, сросшегося со своими доспехами, переходит в развернутую программу.

Все эти изображения лишний раз подтверждают тот факт, что символическая граница живого и неживого (а также жизни и смерти) передвигалась в европейской культуре не единожды. Если верить построениям Джессики Рискин, американского историка науки, исследующей автоматы Вокансона и его последователей, получается, что определенность и неподвижность этой границы соответствует усилившемуся в общественном сознании чувству времени. Историзм XIX века, только оформившись, уже дал ясный ответ на вопрос, есть ли здесь кто-нибудь живой. Больше того, в XIX веке явно предпочитали заниматься мертвыми. К 1930-м же годам область «мертвого», подлежащего научному изучению и технологическому регулированию, значительно расширилась, вобрав в себя и общество, и индивида, и его несовершенный, слишком человеческий, организм.

Берн-Джонс из своего, более гармоничного, века предлагает нам другой путь. Сцена, изображенная в «Скале судьбы», кажется разыгранной на манер фаулзовского “Magus’a”. Художник показывает нам, что все аллюзии, касающиеся со- и противопоставления металла и живой плоти давно им осознаны и, более того, иронично просчитаны. Металл и плоть разведены по разным краям полотна, что делает невозможным их романтический и противоестественный симбиоз в духе Тайята.

«Скала судьбы» показывает близость Берн-Джонса к честертоновской этике (и эстетике), сформулированной значительно позже. Металл и плоть существуют неслиянно и нераздельно, испытывая необходимость друг в друге, но без намека на смешение. Здесь напрашивается геральдическая метафора, наподобие тех, которыми любил пользоваться Честертон: металл накладывается на эмаль или эмаль на металл, но они четко разделены.

Кажется странным, что Берн-Джонсу осталась совершенно чуждой морская тематика — и это в эпоху “Rule, Britannia!” и фантазий, подобных жюль-верновским «Наутилусу» и «Плавучему острову». Видимо, здесь также сказался его антитехницизм в духе знаменитой фразы: «На каждый паровоз, что они построят, я нарисую еще одного ангела». Кроме «Скалы судьбы», можно вспомнить еще «Сирену» и «В глубинах моря» (картину, больше похожую на карикатуру) и это, кажется, все. У Россетти подобных сюжетов еще меньше: одна лишь «Сирена», в высшей степени декоративная. Берн-Джонс, насколько можно судить, старался изображать только ограниченное пространство, поэтому неудивительно, что широкие морские горизонты оставляли его равнодушным. Что же касается Россетти, то он либо не владел перспективой в достаточной степени, либо страдал некоей агорафобией, а посему изображения открытого пространства и вовсе избегал.

Андромеда греческого мифа — эфиопская царевна, однако у

Объяснить, что такое англосаксонская образность, трудно, можно лишь намекнуть, да и то — с помощью сомнительных примеров. Так, у Честертона в «Вечном человеке» есть странная фраза, как бы цитата из сказки или легенды: «И когда король погасил свечу, его корабли погибли далеко у Гебридских островов». Он приводит эту фразу, как пример того, что большое зависит от малого, хотя она, скорее, вызывает другие, гораздо более странные мысли — например, о том, что таинственное постоянно вторгается в нашу жизнь.

В сущности, вся эта проблематика сводится к шпенглеровской классификации культур: античность-де знала только «здесь и сейчас», а современная европейская цивилизация легко оперирует и временем и пространством — вплоть до фантазий о машине времени и межпланетных полетах. И, добавим уже от себя, тоска по утраченному некогда раю смешивается с естественной охотой к перемене мест, а если получится, то и времен. Однако само время, кажется, было открыто намного позднее, чем это представлялось Шпенглеру, за несколько поколений до него, почти при

Великий романтик Джон Китс, бывший, наряду с Блейком, «открытием» прерафаэлитов, хоть и принадлежит по хронологии эпохе Байрона и Шелли, но связан тысячью нитей с новым, викторианским, романтизмом. Честертон дважды, в «Вечном человеке» и в «Перелетном кабаке» — с некоторой неловкостью, как более чем хрестоматийные строки — цитирует фрагмент из «Оды соловью», где говорится о его песни, что

“… oft-times hath

Charmed magic casements, opening on the foam

Of perilous seas, in faery lands forlorn”

(Будила тишину

Волшебных окон, над скалой морской,

В забытом, очарованном краю — Пер. Григория Кружкова).

Сразу перед этим Китс говорит о Руфи в чужом краю — и тут же молниеносным прыжком оказывается среди брызг соленой пены на скалах Северного моря. Святая земля и Британские острова — здесь открывается не только пространственная перспектива, но и временная, как и в картине Берн-Джонса. Античность в исполнении Альма-Тадемы — вся на поверхности и положение зрителя там никак не обозначено. Античность Берн-Джонса, напротив, состоит из множества слоев и совершенно явным образом рассматривается из другой эпохи, к тому же — из эпохи перемен.

Фраза «Бог умер», произнесенная Ницше, означала, что из европейской культуры непоправимым образом ушло сакральное. Но пока ощущалось присутствие христианского Бога, были живы и боги античности. К концу же XIX столетия стало ясно, что классического Средиземноморья, этого почти неиспорченного рая, уже нет. Наступил прозрачный сентябрь, за которым — только гниение и распад.

Средиземноморье, не знало меланхолии, пока было живо. И