витя вилисов: НОВЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ

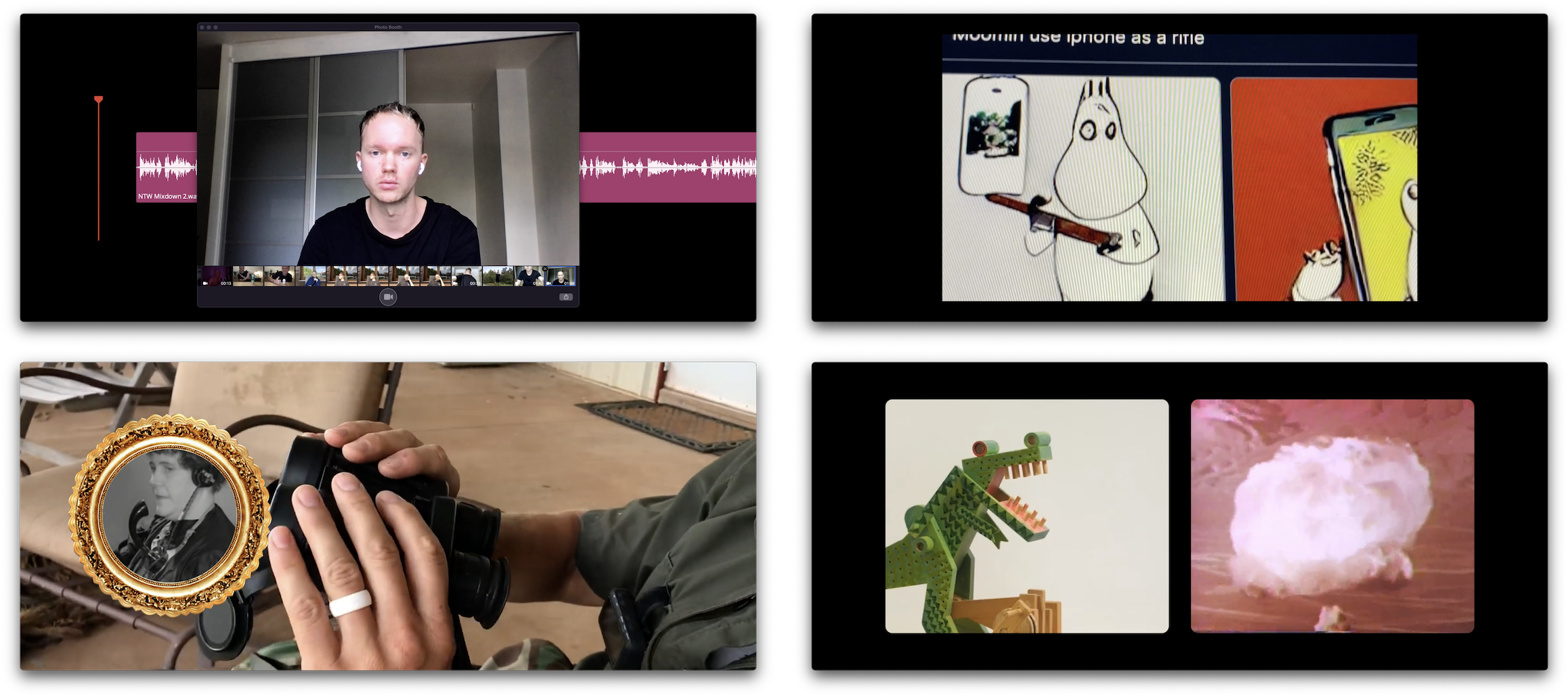

привет, меня зовут витя вилисов, я художник-исследователь; в августе 2022 года я выпустил видеоэссе «НОВЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ», описывающее ландшафт критической теории современных войн и некоторых вещей вокруг; ниже — полный текст этого проекта; описание проекта — тут (en), а сам фильм можно посмотреть здесь.

текст состоит из четырёх частей:

(1) пацификация

первая рассказывает о процессе т. н. “либеральной пацификации”, — когда форма и эффекты насилия меняются так, что оно размазывается по повседневности, становится менее заметным; о краткой истории войн в пяти поколениях и о том, как после WW2 государства начали превращать в оружие то, что должно было их связывать; о том, как стирается граница между военным и мирным временем, о децентрализации и изменении финансирования войн.

(2) how to kill people with a phone

вторая часть — про то, как военная сфера давно подмяла под себя научную и технологическую, как она сделала возможным процессы автоматизации; как в 20-м веке на фоне идеальных машин в военной сфере формируется особый тип антропофобии; про то, какой тип биополитики приносят с собой новые виды автономного оружия типа дронов, как военные отдают гражданским лицам на аутсорс часть цепочек убийств и какую роль в этом играют мобильные устройства; как эволюция человеческого взгляда на мир всегда была тесно спаяна с поиском и вычленением врагов.

(3) будущее нанотеррора

третья — о культурах страха, которые делают войны возможными; о том новом типе общественного управления, который приносит с собой неконкретный, обобщённый страх и постоянную потенциальность смерти; о ещё более растворённой власти, в которой некого призвать к ответу; о гендерном аспекте ведения и развязывания войн; о том, как государства понимают границы, безопасность и суверенитет, и почему это понимание приводит к критической уязвимости людей; о том, какие новые виды страха приносит с собой нанотеррор.

(4) что остаётся

последняя часть посвящена тому, какие следы война оставляет на городах и телах людей: попыткам модифицировать тела солдат, чтобы сделать их более выносливыми, появлении военной медицины; как война становится одновременно конвейером по производству ран и диагнозов, исследовательского материала; она рассказывает о тех грудах мёртвых тел, которые оставлют после себя войны, и как в 20-м веке возникает т. н. “невидимая смерть”, как армии скрывают мёртвые тела; как призраки прошедших войн влияют на социальные изменения в настоящем; о том, как смотреть на образы экстремального насилия; наконец — об антропологии войны: обречено ли человечество на войны, была ли война с нами всегда, и как подменить военные динамики мирными.

Привет, меня зовут витя вилисов, это перфолекция «Новые виды оружия». Я улетел из России за день до войны, уверенный, что вернусь недели через две, и узнал новости рано утром в армянском городе Гюмри. Следующие два месяца я не мог делать ничего вообще, просто менял локации. А затем война меня поманила. Я начал делать то, что умею лучше всего, — рисёрч этого явления; я просто взял слово «война» и двинул туда, куда оно меня повело. Я начал смотреть десятки часов разных видео, читать сотни разных академических текстов, свежих книг, — не про текущую войну, а про современные войны вообще, про войну, как социальное явление (но и про текущую, конечно, тоже). Я в общем представлял, что война сегодня — это не просто танки и заход войск на чужую территорию, но я не представлял, насколько война в действительности больше этого, насколько так называемое мирное время пронизано войной уже очень-очень давно. Я узнал оч много того, чего я бы предпочёл не знать вообще. Но теперь это знание кажется мне бесконечно полезным, поэтому я делаю эту лекцию.

Люди на протяжении всей своей истории обращались к технологиям, чтобы расширить свои возможности, а технологии меняли человека в ответ. Многие исследователи обращают внимание на то, как с наступлением эпохи массового производства и автоматизации человек по сути превращается в придаток к огромным машинам. Войны и изобретение огнестрельного оружия сыграли в этом огромную роль — в настройке людей специально под технологию. В Афганистане, раздираемом войнами, самое большое в мире число людей, живущих с разного рода протезами: ног, рук, членов, глаз. У меня ещё с раннего детства логоневроз, который естественно усилился после начала войны, мне непросто озвучивать крупные объёмы текста, поэтому дальше я обращаюсь за помощью к технологии, к алгоритму, переводящему текст в речь; это будет мой такой речевой протез; хотя уже не очень понятно, — возможно это я просто протез к этой гигантской самообучающейся машине. Но я ей благодарен так или иначе за разделение труда, потому что я понял, когда взялся эту лекцию делать, что — — я не хочу рассказывать о войне —— своим голосом.

часть первая: пацификация

Для начала давайте попробуем приблизиться к пониманию того, что такое война. В случае с такими феноменами любое определение будет неисчерпывающим, поэтому можно попробовать потанцевать вокруг этого слова, чтобы прикинуть его ландшафт. Начнём с подлежащего; какое существительное подходит для описания войны? Философ Брайан Массуми в книге The Politics of Affect спорит с теми, кто определяет капитализм как структуру или систему (ему кажется, что это слишком статичные концепты, чтобы описывать такую текучую вещь, как капитализм); поэтому он определяет его как процесс — самоизменяемый и расширяющийся. Война — это тоже процесс, но есть нюанс. Говоря о конфликтах, мы обычно представляем течение времени как чередование войны и мира; если война — процесс, то нам кажется, что этот процесс заканчивается, сменяясь другим — мирным. Но, как мы поймём из этой лекции, война не заканчивается, особенно в наше время; она меняет свою интенсивность и форму, продолжая расширять свою географию.

Человечество до сих пор живёт внутри бинарного понимания войны слэш мира. Первая часть этой лекции посвящена тому, почему это понимание давно не отражает действительность. Тому, как война начиная с середины двадцатого века всё глубже опускалась с очевидного уровня на неочевидный, растворяясь в повседневности. Тому, как государства научились превращать в оружие то, что должно было их связывать. Это всё то, что условно называют «новыми войнами». Прежде чем перейти к ним, сделаем несколько шагов назад и обсудим старые.

Существует несколько категоризаций войн, одна из них делит войны на поколения: считается, что на сегодняшний день их пять, но мы сразу хотим сказать, что такое разделение очень условно; на примере войны в Украине видно, как ключевые признаки последних трёх поколений войн находят себя в одном нападении. Так или иначе, первое поколение войн — это войны античной и постклассической эпохи. Тогда крупные вооруженные формирования типа фаланг, линий или колонн сталкивались друг с другом в контактном бою; смелые мужчины с угрожающими лицами сливались в экстазе переплетения ручного оружия: разного рода топоров, копий, ножей, мечей, либо дальномерного или осадного оружия. Затем появляется огнестрельное оружие — и это первая революция в военном деле (которая перепахала и общественное устройство). Китайские алхимики в девятом веке трудились над эликсиром бессмертия, но изобрели ровно противоположное — порох. Огнестрельное оружие сделало бессмысленным тактики широкого контактного боя — слишком много смелых мужчин оставались без черепа. Поэтому со вторым поколением войн между противниками начинает расти дистанция, манёвренность постепенно становится важнее масштаба. Первая Мировая — один из примеров таких войн; использование стен артиллерийского огня вынудило войска скрываться в многокилометровых траншеях; необходимость выкуривать их оттуда обусловила первое масштабное использование химического оружия Германией. Масштаб конфликта и беспрецедентная численность войск обращают внимание на важность ускорения коммуникации и поддержки войны небоевыми операциями типа разведки или введения противника в заблуждение. Стратегия становится ещё важнее в третьем поколении, как и связность военной машины, — масштабные блицкриги с участием танков, механизированных войск и поддержки с воздуха сменяют статичные артиллерийские позиции и траншейные фронты. Во Второй Мировой или Корейской войне начала пятидесятых явно обозначается тренд на увеличение мобильности войск. Четвёртое поколение приносит большую часть того, что сегодня называют новыми войнами. Война начинает децентрализоваться, увеличивается число гибридных и прокси конфликтов, когда большие государства воздерживаются от прямого включения в боевые действия, но используют парамилитаристские прокладки или военизируют оппозиционные группы других стран. Огромное значение приобретают небоевые военные операции: психологический террор, информационные войны, так называемая мягкая сила. Всё больше стирается грань между военными и гражданскими, в том числе поэтому мирное население страдает ещё больше, чем раньше — от прямых эффектов типа бомбёжек и урбицида, или от косвенных — голода, разрушения экономики, разрывов в критической инфраструктуре. Запускается процесс приватизации войны — распространение частных военных компаний. Наконец, пятое поколение: подразумевается, что это прекрасные войны будущего, в котором вообще не будет использоваться кинетическое оружие, а значит (как подразумевается) не будут погибать люди. Воевать страны будут только в цифровом пространстве: кибероружием, дезинформацией, социальным инжинирингом, а также автономными роботами.

Это был ответ на вопрос «как менялись способы войны». Теперь про то, «как менялись акторы войны». Арсений Куманьков в книге «Война в двадцать первом веке» рассказывает, как война превратилась из священной в политическую. Многие сегодня думают, что в целом человечество становится более и более мирным; что раньше все воевали со всеми, а потом нации цивилизовались. Мы обратимся к мифу о мирном времени чуть позже, но да, раньше все воевали со всеми в том смысле, что в средние века в западном мире власть была децентрализована и сразу много акторов претендовали на независимость в вопросе объявления и ведения войн: крупные феодалы, императоры, религиозные лидеры, князья, республики и свободные города. Война могла объявляться за ересь или за оскорбление священных объектов. При этом армии были небольшие и нерегулярные, даже в огромной империи франков военных собирали весной и распускали на зиму. А затем во Франции зарождается понятие о территориальном суверенитете, власть начинает централизоваться и сосредотачивается в руках монархов. А главной характеристикой этого нового субъекта — суверенного государства — становится монополия на любые виды насилия, в том числе, военного. Те, кому Средние века кажутся разгулом кровавого варварства, а модерность — примером умеренности, должны понимать, что в девятнадцатом веке на войнах погибло 19 миллионов человек, а в двадцатом — 111 миллионов, и эти две цифры вместе больше, чем число жертв войн за предыдущие девять веков. Конечно, раньше и население земли было существенно меньше, но именно суверенные государства, индустриальная революция и войны последних двухсот лет приносят с собой этот адский конвейер уничтожения мирного населения, гигантские регулярные армии и общественные сферы, полностью подчиненные целям войны.

Суммируя то, что пишет Куманьков, опираясь на других исследователей: современное государство возникает в результате войны и в единоличной возможности ведения воин черпает свою легитимность, война становится определяющей сферой политической жизни и, по сути, главной обязанностью государства, потому что понятие о безопасности подданных и защите суверенных интересов напрямую связано с войной. Многие знают формулировку влиятельного военного теоретика девятнадцатого века Карла фон Клаузевица «война есть продолжение политики другими средствами». Этой фразой он описывал подчинение войны государству и политике. Но действительные отношения войны и государств, кажется, противоположные. У Джулиана Райда есть статья «Делёзовская машина войны: номадизм против государства». В ней он обращается к тому, как философ Жиль Делёз понимал войну. И там такой важный момент: Делёз проводит различие между машиной войны и государственными военными структурами. Он признаёт роль войны в формировании государства и поддержании его существования, но пишет, что война на самом деле всегда оставалась внешней по отношению к государству. Опираясь на этнологические исследования Пьера Кластра, он пишет, что до-государственные номадические сообщества воевали именно для того, чтобы не допустить централизации власти и формирования государств, — понимали они это или нет. Целью этих сообществ были не сами по себе военные действия или поражение врага, они вообще не преследовали политически рациональных целей, а следовали особому этосу, препятствующему седентаризации (то есть оседанию на месте) и централизации. Сегодня мы снова оказываемся в ситуации, когда государства не являются единственными акторами войны, когда война децентрализуется. Те, кто начинает войну и те, против кого она ведётся, сегодня дисперсны и часто неопределимы. Практики ассиметричных, гибридных и прокси-войн, частных военных компаний и аутсорсинга большой части военной машины в частные руки значит потерю государством монополии на насилие. По сути это означает начало конца государства. Что для нас важно здесь в понятии Делёза о войне, — то что война была и остаётся внешней по отношению к государству, что война больше государства. На самом деле политика — это продолжение войны другими средствами. Мы уже можем разглядеть конец государств в транснациональном гиперкапитализме, но мы не видим конца войны.

Кому-то кажется, что это не так, что общества гарантированно становятся более «мирными», потому что сокращается число межгосударственных столкновений. В 2011 году у Стивена Пинкера вышла книга «Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше». Он убеждён, что мы живём в золотой век мирного времени, что наконец-то настал так называемый «длинный мир» — концепция, которую он заимствует у историка холодной войны Джона Гэддиса. Пинкер приводит возбуждающую статистику: количество смертей в результатах вообще всех войн двадцатого и начала двадцать первого века, стабильно снижающееся последние 70 лет. Довольно быстро Пинкеру прилетел ответ от профессоров Нассима Талеба и Паскуале Чирилло; если коротко, им кажется, что, во-первых, учитывать только чистые цифры смертей от войн некорректно для такого исследования, во-вторых, что крупные войны случаются раз в столетие, а Пинкер смотрит только на 70 лет, так что третья мировая ещё может быть впереди, и в-третьих, что он просто неправильно посчитал и на самом деле количество жертв раза в три выше. Это существенная критика, но ни она, ни работа Пинкера не дают однозначного ответа на вопрос: становится ли мир более мирным или нет.

Идея соблазнительная. Если понимать войну, как боевые действия с танками и автоматами, — в неё легко поверить. Войн действительно как будто бы становится меньше; в так называемых либеральных демократиях точно; Европа не воюет между собой, разве не круто? До 2014 года в России все думали: ну, вряд ли мы уже увидим в деле большие машины, которые делают «бум», тем более на наших границах; до две тысячи двадцать второго года все думали: ну да, прокси-войны это ужасно, но не так ужасно, как полномасштабное вторжение; сейчас все думают: всё, полный пиздец, но это потому что бункерный дед сошёл с ума и мы живём в авторитарном режиме, а вот жили бы в либеральной демократии и ничего такого не было бы. Естественно, Пинкер тоже называет в качестве основных факторов, способствующих демилитаризации, — демократию, свободный рынок и либеральные институты, в том числе, межгосударственные. Но дело в том, что либерализм — это тоже война. Просто другая. И далеко не факт, что от неё погибает меньше людей.

После Первой и особенно после Второй Мировой в западном мире стали думать, как бы сделать так, чтобы этот ужас больше не повторился. И либеральным мыслителям пришло в голову, что если объединить рынки и финансовые структуры, то люди будут всё время заняты торговлей и им некогда будет воевать. Формирование Евросоюза началось с объединения шести стран в Европейское объединение угля и стали, а затем основания Европейского экономического сообщества. В 1992 году ЕС становится единой экономической зоной, в этом же году появляется зона НАФТА, торговое объединение североамериканских государств, а через три года появляется Всемирная торговая организация, куда сегодня входит 164 государства. Интеграция экономик запустила процесс формирования наднациональных институтов и более крепких связей между государствами. Глобализация идёт полным ходом, появляется стабильная международная телефония, цена за перевозку тонны груза радикально снижается, усложняются цепочки поставок: теперь компоненты для производства разных сложных штук довозят из разнесённых по земле регионов. В 1973 году в Бельгии появляется система SWIFT, ставшая позже крупнейшим хабом для финансовых транзакций. Увеличивается мобильность населения, становятся нормой транслокальные браки и семьи, появляется доступный интернет и мобильная сеть. На интернет в девяностые и нулевые возлагалось ещё больше надежд, чем на глобальный рынок: подразумевалось, что граждане разных стран смогут общаться друг с другом напрямую, увидят, что по ту сторону границы такие же люди, и человечество сольётся в экстазе взаимной эмпатии. Кончается холодная война, Фукуяма пишет «Конец истории», провозглашая победу либерального режима как безальтернативного и ещё не зная, что через 30 лет попадёт под российские санкции, страны по всему миру в последнее десятилетие двадцатого века сокращают численность военных сил больше чем на 6 миллионов человек (кстати, как думаете, куда эти сокращённые военные растворились?); только в России между 1991 и 1999 годом численность войск сократилась с трёх с половиной миллионов до одного. В нулевые страны развитых и развивающихся демократий входят в ситуации ещё никогда в истории не существовавшей переплетённости, беспрецедентной взаимной связности друг с другом. Казалось бы — вот оно, главное условие для мира: если мы держимся за руки, нечем будет жать на курок. Всё оказалось ровно наоборот.

Про то, что начало происходить дальше, написано несколько книг; все источники лежат в описании к этой лекции, но мы назовём несколько, на которые мы опираемся: The Age of Unpeace Марка Леонарда, The Weaponisation of Everything Марка Галеотти, War from the Ground Up Эмиль Симпсон, How Everything Became War, and the Military Became Everything Розы Брукс, Radical War Мэтью Форда и Эндрю Хоскинса и Killer Apps Джереми Пакера и Джошуа Ривза.

Были запущены два довольно жутких процесса. Первый — милитаризация тех мирных вещей, которые должны были связывать государства между собой. Любая связь формирует взаимную уязвимость, и государства начали эксплуатировать эти уязвимости для насильственного насаждения своей воли. Общие границы, общие рынки, коммуникационные сети, дипломатические представительства, миграция, — всё это стало вэпонизироваться, превращаться в оружие. Политические манипуляции такими базовыми для выживания элементами, как вода, еда, здравоохранение (например, вакцины), энергетика или транспорт тоже превращаются в смертельное оружие. Марк Леонард пишет, что гиперсвязность создаёт «эпидемию зависти», поляризуя общества в конкурирующие между собой фильтр-пузыри: интернет изменил то, с кем люди сравнивают свои жизни — это больше не соседи или родственники, а наиболее привилегированные граждане западного мира.

А второй процесс — исчезновение разницы между войной и миром. Форд и Хоскинс пишут о появлении глобальной партиципаторной арены, которая милитаризует само наше внимание. Они объясняют, как в 21 веке происходит размытие границы между наблюдателями и участниками войны, а значит, и между военным и мирным временем. Как восприятие реальности становится важнейшим объектом конфликта, а смартфон превращается в оружие (о чём мы ещё поговорим дальше). Об этом же пишут Роза Брукс и Эмиль Симпсон — как разница между миром и войной перестаёт быть различимой и из-за этого сложнее препятствовать насилию; как стираются различия между комбатантами и мирными жителями; как современная война превращается в войну за тотальный нарратив, и поэтому задевает вообще всех. Эти и другие книги объединяет идея о том, что мы живём во время перманентного низкоуровневого конфликта, часто незамечаемого, необъявленного и нескончаемого.

Почему это возможно? Дело в том, что взаимозависимость не означает равенство. У Генри Фаррелла и Абрахама Ньюмана в 2019 году вышла большая статья о том, как глобальная экономика позволяет государства принуждать друг друга к чему-либо. Она интересна тем, что авторы опираются на социологические и вычислительные исследования больших сетей, которые демонстрируют тенденцию сложных систем к производству ассиметричных сетевых структур, где некоторые узлы превращаются в хабы, становятся крупнее, чем другие и проводят через себя большее количество соединений. По мере появления новых узлов, они имеют предрасположенность чуть чаще подсоединяться к узлам с большим количеством соединений. Сетевой эффект, выражающийся в том, что чем больше участников в хабе, тем больше пользы для них, также приводит к ассиметричному росту соединений. Наконец, более крупные узлы обычно имеют доступ к большему количеству информации и опыта, поэтому новые узлы стремятся присоединиться к ним, чтобы получить доступ к обучающему процессу. Такая топология имеет свойство воспроизводить саму себя: новые узлы скорее поддерживают текущий паттерн подключения, чем будут стремиться подорвать его. Эта ситуация создаёт известный эффект «богатые богатеют», который сопротивляется усилиям индивидуальных участников изменить ситуацию. Это то, что произошло с биткоином и криптовалютами, которые появились как инструмент сопротивления финансовым институциям, как пример децентрализованных денег. Создатели и адепты блокчейна были уверены, что децентрализованная сеть будет балансировать сама себя, но уже через несколько лет после появления основная часть крипты оказалась в руках десятой доли процента от всех пользователей. В этих условиях, когда внутри крупной сети переплетений одни хабы больше других, становится возможным военизация соединений: крупные хабы в погоне за ещё большими ресурсами или реализацией других своих интересов получают возможность оказывать давление на более мелкие, часто — насильственными действиями. Все знают, как Россия уже давно превратила своё ископаемое топливо в оружие, манипулируя и шантажируя тех, кто от него зависит. То же самое делают США и европейские страны, пользуясь положением своей валюты, производств или коммуникационных инфраструктур, чтобы давить на других.

Распространение глобального либерализма изменило ещё и то, как войны финансируются. Когда монополия на насилие оставалось в руках государства, источник военных бюджетов был понятен. Но в гибридных войнах, когда на неопределённых границах воюют неопределённые формирования, а разные невоенные участники стремятся их всячески поддерживать ради своей пользы, — в таких условиях ясность финансирования войны размывается. Про это пишет профессорка Ви Спайк Питерсон в статье ‘new wars’ and gendered economies. Она объясняет, как формирование серых зон неформальных экономик, а также увеличение транснациональных финансовых потоков, приводит к тому, что финансировать войны начинают не только государства, но и криминал, корпорации и другие лица. Государства, ослабленные развитием неподконтрольных децентрализованных рынков, могут не иметь достаточно ресурсов, чтобы пресекать такие потоки финансирования, а могут быть напрямую заинтересованы в этом.

Наверняка у кого-то всё это время пульсирует вопрос: окей, это всё понятно, но что значит «стирается граница между войной и миром», она же интуитивно различима: когда я иду в кофейню, это мир, когда кофейню разбомбили — это война. Во-первых, сегодня люди в Киеве и не только в Киеве ходят в кофейни. Прямо во время военных действий многие продолжают заниматься вещами, которые представляются избыточными; например, делать театр или перформансы, как делали и делают жертвы войн в Косово, Ливане, Бурунди, Конго, Руанде, Северной Ирландии, Шри-Ланке, Судане, Палестине и куче других мест. Во-вторых, здесь мы упираемся в понятие о том, что такое война. И определять войну как кинетические боевые действия сегодня уже недостаточно. Мы все согласны с тем, что война — это насилие. Но понимаем ли мы, как на самом деле выглядит насилие сегодня?

Здесь нам поможет статья группы авторов Liberal Pacification and the Phenomenology of Violence, написанная в 2019 году. Разбираясь с феноменом насилия в международных отношениях, они предлагают к уже известным двум типам насилия — прямому и косвенному — третий тип, либеральную пацификацию. Мы сегодня понимаем войну, в основном, как прямое насилие: когда есть агент, наносящий видимый ущерб жизням или материальному миру, и зазор между действием и разрушением минимальный. Мы видим, как падает застреленный человек, мы видим, как разрушается дом под артиллерией, — это прямое насилие, его сложно не заметить. Косвенное насилие помогли разглядеть в жизненном мире феминистские, марксистские, постколониальные и постпозитивистские исследователи. Это такой способ действия социальных групп, который наносит структурный ущерб другим социальным группам. Косвенное насилие тоже убивает, но делает это медленнее и не так драматично, как прямое. Такое насилие можно высчитать, обращая внимание на те смерти, которых можно было бы избежать, если бы общество было устроено иначе: более эгалитарно, более инклюзивно. Например, смертей множества мигрантов можно было бы избежать, если бы не предубеждение к ним в обществе и жестокая правая политика; насильственных смертей многих женщин можно было бы избежать, если бы не система патриархального фемицида, и так далее. Наконец, третий тип насилия — либеральная пацификация. Авторы пишут, что он появляется ещё в девятнадцатом веке, но набирает силу во второй половине двадцатого; они приводят график, на котором видно существенное снижение уровня политического прямого насилия в США от шестидесятых к восьмидесятым: в семидесятые, когда начинает набирать силу неолиберальный режим, стало радикально меньше бунтов, нападений, политических убийств, партизанских войн; также во второй половине двадцатого века стало сильно меньше межгосударственных войн. Но ключевая кривая на этом графике обозначает экономическое неравенство, которое начинает бешено расти тогда же, когда падает уровень прямого насилия. Авторы пишут, что либеральным режимам удалось таким образом реструктурировать общественные отношения, что прямое насилие идёт на спад и подменяется пацификацией — невидимым насилием с почти незаметными эффектами. Один из их аргументов в том, что распространение либеральных институций не снижает уровень насилия, а трансформирует его, делая насилие гораздо менее заметным и более легитимным для целей самого либерального порядка. Либеральный мир гораздо больше пронизан принуждением — которое часто упаковано в форму мотивации или соблазнения; насилие размазывается по обществу, его эффекты становятся диффузными. Практики пацификации включают в себя угрозы, принуждение, запугивание, постоянный контроль и наблюдение, нацеленные на реструктурирование социальных и политических отношений. Когда такой тип насилия действует эффективно, он представляется как отсутствие насилия; но это в лучшем случае так называемый «негативный мир», который оперирует через на самом деле жестокую и принудительную переделку общества.

Семью, погибшую от ракетного удара мы без сомнения называем жертвами войны. Но является ли жертвой войны человек, вынужденный покинуть свою страну, которую бомбят, оставшийся за границей без медицинской помощи и умерший от чего-угодно; или на фоне психологической травмы покончивший с собой. Является ли жертвой войны человек, умерший от лучевой болезни через 8-10 лет после сброшенных на японские города атомных бомб? Эффекты насилия не всегда видны мгновенно, но оно не перестаёт быть насилием. Мы возвращаемся к началу этой части — что такое война? Про войну важно понимать, что она насильственными действиями радикально меняет пространство возможностей вокруг человека. Если бы не война в Украине, мы бы сейчас сидели в Петербурге и писали третью книгу; вместо этого мы сидим в Афинах и делаем эту лекцию. А у кого-то война отобрала возможность жить. Экономическое неравенство, расизм, сексизм и либеральная пацификация делают то же самое — они насильственно меняют вокруг человека пространство возможного. Это тоже насилие и это тоже война.

Авторы статьи про пацификацию, как и многие другие исследователи, которых мы читали в последние 5 месяцев, пишут о том, что насилие является основополагающим для либерального проекта. Что проект мира, который предлагает неолиберализм, заключается в насильственном поглощении всего жизненного пространства под флагом либерализма. Пока остаются зоны, свободные от свободного рынка, либерализм не будет ощущать себя в безопасности. Войны, которые он ведёт — представляются как спасительные, либеральные демократии воюют, чтобы войн не было. Мы понимаем, как это звучит сегодня на русском языке, — как махровая ватная пропаганда; но важно это понимать, чтобы не лелеять надежд на то, что если авторитарный режим сменится либеральным, в обществе станет радикально меньше принуждения, жестокости и страдания. Кто-то думает, что новые войны не убивают, что санкции просто ограничивают экономику, а кибероружие делает неприятно сисадминам, но сегодня известно, что санкции США против Ирака и Венесуэлы ответственны, как минимум, за десятки тысяч смертей; а когда Россия в 2016 году при помощи кибератаки оставила без света на полдня почти триста тысяч украинцев, — подумайте, что произойдёт, если без энергии в результате такой атаки останутся объекты критической инфраструктуры, которые поддерживают жизнь людей — типа медицинских систем или коммуникационных сетей, отвечающих за доставку экстренной помощи? Вопрос летальности новых войн отпадает сам собой.

часть вторая: how to kill people with a phone

Если вы смотрите эту лекцию со смартфона или планшета, и особенно если вы сейчас на улице, поднимите своё устройство перед собой. У вас в руках рамка, задающая ваш взгляд на окружающую реальность. Эта рамка может производить изображения и видео, которые будут ограничены углом обзора камеры и тем, куда вам покажется правильным её направить. От фрейминга вашего взгляда зависит, видите ли вы войну вокруг себя, распознаёте ли её как таковую; от фрейминга, то есть выбора рамки и оптики, зависит, как вы интерпретируете происходящее и насколько впускаете его в себя. Джудит Батлер в книге Frames of War задаются вопросом — какую роль камера играет в машине войны? Может ли производство изображений использоваться для убийства людей?

Текущая война в Украине показывает, что может. Если вы ещё держите устройство перед собой, можете опустить его, потому что это небезопасно. Сейчас мы покажем вам пример, как на этой войне российские солдаты реагируют на телефон в руках как на оружие — в держащего начинают стрелять.

Выше мы упоминали, как в книге Radical War авторы рассказывают, как телефон превращается в оружие современных войн. Об этом же подробно пишут авторы книги Killer Apps. Но многие до сих пор воспринимают это метафорично — ну, телефоном ведь нельзя убить буквально. Но соавтор книги Radical War по следам войны в Украине написал три статьи, в которых описывает, как смартфон буквально, а не метафорически, превращается в оружие убийства. Основная идея в том, что телефоны гражданских лиц и военных, являясь по сути мультифункциональными сенсорами, включаются в targeting cycle, цикл наведения. С самого начала войны граждане Украины — сначала через боты обратной связи, а затем через более интегрированные с военными каналы — начали сообщать украинским военным данные о местоположении российских войск и техники, отправляя и координаты, и фото или видеозаписи. На следующем видео можно видеть, как о такой своей помощи рассказывает совсем юный мальчик.

То же самое граждане Украины делают при помощи гражданских дронов, которыми до войны снимали свадьбы или рыбалку. В сущности это означает, что военные силы Украины — сознательно или нет — отдают часть цепи убийств на аутсорсинг гражданскому населению. В контексте истории партизанских движений и того, насколько экстремально несправедлива эта война, участие гражданских понятно и объяснимо. Но всё равно это выглядит очень жутко. И это ещё одно, совсем свежее свидетельство того, что сегодня невозможно провести чёткую границу между гражданскими и военными, между войной и миром.

Как вы думаете, почему почти сразу после появления смартфонов ключевой технологией в них стала камера? И почему для современных мобильных устройств так важны сенсоры: акселерометр, гироскоп, компас, GPS, измеритель пульса или детектор падения в умных часах? Многие до сих пор думают, что технологии нейтральны и их этичность зависит от того, как мы их используем. Это большое заблуждение, как можно понять из критической теории технологий Эндрю Финберга и феминистких исследований технологий. Любой артефакт или алгоритм появляется в процессе совершения ряда выборов определёнными людьми. Важно то, кто придумывает дизайн, кем придумывающий является и из каких установок исходит. Необходим совершенно особый уклад мира, в котором возможно появление и постоянное совершенствование летального оружия — предметов, которые созданы людьми для убийства других людей. Это очень хорошо понимал режиссёр Харун Фароки, который снимал, в том числе, фильмы о войнах и об оружии, обращая внимание на то, кто и как принимает участие в их разработке: какие выборы совершают инженеры, дизайнеры, студенты. В фильме «Негасимый огонь» он через реперформанс производственной деятельности показывает, как разрабатывался и улучшался напалм — чудовищное, людоедское оружие, — и что думали и на какие компромиссы шли люди, ответственные за это: не какие-то страшные вампиры с клыками, а обычные учёные, лаборанты, получавшие зарплату от военно-промышленного комплекса.

Так вот — зачем смартфону камера с кучей сенсоров и как это связано с войной? Многие социальные исследователи и антропологи многократно отмечали роль зрения и взгляда в развитии человеческого общества. А феминистские теоретикессы дополнили это понятием о том, насколько взгляд гендеризован. Многие слышали про male gaze, мужской взгляд, — в принципе вся история визуальной культуры до середины прошлого века за редкими исключениями представлена мужским взглядом. Как справедливо отмечали активистки Gorilla Girls, в секции Modern Art в музее Метрополитан 85% картин с обнажёнными телами изображают женщин, но всего 5% работ написаны женщинами. В традиционном наборе гендерных дихотомий визуальное всегда отдавалось мужчине, женщине оставалось аудиальное. Донна Харауэй пишет, как отточенный взгляд привязан к капитализму и милитаризму, непрерывно сканируя окружающую среду в поисках чего бы ещё сожрать или захватить. Для мужчины-воина, мужчины-охотника критически важен взгляд — глазами он оценивает окружающую среду и вычленяет в ней врага.

Авторы книги Killer Apps описывают историю развития медиатехнологий именно как непрерывное расширение взгляда. Человек улучшал технологии, чтобы лучше чувствовать окружающую среду, чтобы заглядывать глубже и дальше, — а базовый импульс к этому — необходимость распознать и уничтожить врага. Авторы выделяют две операции — эпистемология врага и производство врага. Они пишут, как даже изобретение микроскопа стало таким открытием врага: люди заглянули на новый уровень реальности, узнали про новых врагов (микробы и бактерии) и это позволило им изобрести новые виды оружия (антисептики и антибиотики). В этой довольно грустной книге описывается, как большинство важнейших технологий коммуникации и сенсоринга разрабатывались исходя из военных потребностей. Многие смеются над фразой бункерного деда про то, что интернет появился как проект ЦРУ, но появление интернета — это действительно результат запроса американских военных на увеличение дальности своего влияния — им необходимо было, чтобы солдаты прямо из зоны конфликта дистанционно могли выполнять определённые операции и обмениваться информацией. Спутниковое наблюдение, радиолокационные сенсоры, метеорологические станции, — всё это возникло из неудержимого мужского драйва как можно лучше и глубже пронизывать мир вокруг в поисках врагов. То, что сегодня куча современных технологий находит себя в карманном мобильном мультисенсорном устройстве с якобы абсолютно мирными целями — результат действий военизированной технической машины.

Ещё более подробно переплетение технологий и науки с военными нуждами описывает Сьюзан Линди в книге «Разум в тумане войны». Мы бы хотели поделиться большой печалью, которая накрывает при чтении этой книги, как и в случае с Killer Apps. Собственно, сама авторка пишет, что это книга о том, какое гигантское количество усилий, таланта, изобретательности и воображения было вложено в производство машин для убийства других людей.

(Даже технология преобразования текста в речь, которую мы используем для этой лекции, прямо сейчас увеличивает эффективность войны: украинские военные, используя алгоритмы машинного обучения компании Primer, в автоматическом режиме расшифровывают и анализируют перехваченные по незащищённой связи переговоры российских военных. Это помогает им из огромного корпуса аудио получать выжимку самого важного: названий локаций, численности подразделений, состояние войск, имена и планы противника.)

Сьюзан Линди начинает с базовой вещи — появления огнестрельного оружия, которое долгое время было ремесленным и различалось между собой. Затем появляется необходимость в стандартизации оружия и боеприпасов — армии становятся больше, производство и ремонт оружия нужно ставить на поток. Это запускает процесс демократизации насилия (которое позже трансформируется в насилие демократизации). Теперь любой идиот может сходу убить человека движением пальца. Когда только огнестрелы появились, настоящие воины из аристократии относились к ним с ужасным презрением, ружья раздавали, в основном крестьянам, потому что, ну, ружьём не покажешь собственное мастерство и военную доблесть. Со временем доблесть сменяется нерефлексивной работой на конвейере по производству увечий и смертей. Линди показывает, как вокруг одного только огнестрельного оружия формируется целая социотехническая система — ассамбляж технологий, людей и занятий, призванных обслуживать производство и использование огнестрельного оружия, встраивать его в процессы войны.

Вся эта книга — история того, как эта социотехническая система захватывала всё больше пространства, как наука оказалась подчинена военной отрасли. Как организованное насилие является результатом применения знаний и исследований, а исследования, в свою очередь, черпают материал из зон экстремальной жестокости. Так, например, города Хиросима и Нагасаки стали ценнейшим плацдармом для медиков, инженеров и других учёных. Метеорологические исследования получили мощное развитие, потому что нужно было предсказывать погоду на поле боя, а немцам в Первую мировую нужно было знать скорость и направление ветра, чтобы устраивать газовые атаки. Линди рассказывает про раневую баллистику — комплекс исследований, в рамках которых ученые, по сути, находят способы более эффективно поражать людей: работают над формами и материалом пуль, стреляют кошкам в головы и конечности и решают, как изменить снаряд, чтобы он обладал лучшей поражающей силой. Дизайнер Джордж Нельсон в 1963 году выпустил короткий фильм «Как убивать людей: проблема дизайна». От этой ироничной работы вообще не весело: он ставит проблему разработки более эффективного оружия в один ряд с проблемами моды или производства мебели. И ведь ровно так всё и происходит на самом деле — обычные люди, отучившиеся по специальности, сидят в лабораториях или на производствах, конечно, чуть более секретных, чем мебельные, но, по сути, решают технологические и дизайнерские задачи — как более эффективно убивать людей. Всё это вообще не удивительно, если помнить, что насилие и война являются основополагающими для государств, но это всё равно предельно жутко.

Один из самых далеко идущих эффектов войны на технологии — процесс автоматизации. Вы наверняка уже это поняли, но мы скажем прямо: главным оружием в новых войнах являются данные. Это не метафора и не преувеличение. А успех военных операций зависит от того, как быстро эти данные могут собираться, обрабатываться, передаваться между устройствами и частями, и возвращаться обратно в виде команд. Авторы книги Killer Apps рассказывают, как в двадцатом веке живой человек начинает мешать военной машине. Люди в цепочках работы с информацией начинают видеться как неидеальные солдаты — как источники помех, шума и ошибок. Промышленная революция и массовое производство поселили в воображении западной цивилизации идею об идеальных машинах, которые точно выполняют команды, которые идеально обрабатывают информацию и передают её с высокой скоростью. В военной индустрии (а затем и во всём остальном технологическом мире) к концу двадцатого века это развилось в особую антропофобию. Социальная сложность стала подменяться сложностью технологической, и к людям в сложных системах стали относиться с огромным подозрением. Так запустился процесс автоматизации: вытеснение человека из процессов производства и принятия промежуточных решений. Похожие процессы подчинения человека технологии уже были раньше — когда стало распространяться огнестрельное оружие, заряжание фитильного ружья, например, включало в себя до сорока действий. Чтобы солдаты не терялись под огнём, их стали муштровать — надрачивать на автоматическое выполнение конкретных действий. Конечно, в этом несложно увидеть прообраз биополитики и обществ контроля, о которых писали философы прошлого века.

Последние 30 лет точно вся военная индустрия США работает на сокращение присутствия человека в цепочках обработки информации и принятия решений, передавая все возможные задачи на автоматизированное выполнение. Армия США, как и многие другие, сегодня в зонах конфликта реализует концепции deep sensing и unblinking eye — создание такой системы наблюдения, которая непрерывно может наблюдать и собирать информацию с как можно большей площади и на как можно больших уровнях: со спутников, земных и водных радаров, с дронов и так далее. И чем меньше в этой системе будет принимать участие людей, чем больше возможности этой объединённой системы выдавать не просто чистые данные, а пригодную для принятия решений информацию, — тем лучше. К слову, такая автоматизация позволяет не только бороться с внешним врагом, но и вести милую классовую войну у себя дома, как это получалось в США во время борьбы с коммунизмом, да и сейчас тоже. Автоматизация и компьютеризация резко сократили роль продуктивной рабочей силы в генерировании прибыли, поэтому можно было славно надавить на пролетариат; с другой стороны, весь тот массив данных от слежки, которая проводится сегодня военными, государством и корпорациями, также используется для регулирования, принуждения и наказания рабочей силы. Иронично, что военная машина, призванная убивать людей, даже внутри себя создала ситуацию антропофобии; военные аналитики фантазируют, что войны будущего будут вестись исключительно между роботами-убийцами, но совершенно неясно, почему эти аналитики уверены, что человека оставят за этим мирно наблюдать.

Роботы-убийцы или полностью автономное оружие — кульминация этого процесса автоматизации. Появление оружия, управляемого так называемым искусственным интеллектом — это третья революция в войнах после появления огнестрела и изобретения атомной бомбы. Надо понимать, что это не далёкое будущее, а уже настоящее. Ещё в 2016 году американские военно-морские силы пустили в эксплуатацию несколько беспилотных лодок, которые объединены в так называемый рой, swarm. Эти лодки призваны защищать крупные военные корабли, они оснащены радарами и системой визуального таргетинга, которые позволяют автоматически, не сверяясь с оператором, отделять свои судна от вражеских и — при необходимости — наносить урон. То же самое с дронами — уже были сообщения не просто о тестировании, а об использовании в операциях полностью автономных, независимых от GPS и удалённого управления дронов, которые могут самостоятельно оценивать обстановку в зоне конфликта, выделять врагов и поражать цель. Военные дроны также теоретически могут объединяться в полчища, как уже объединяются гражданские квадрокоптеры. Ещё во времена Буша и Обамы в США существовала практика так называемых signature strike, когда удары дрона наносились не по опознанному человеку, точно вовлечённому в террористическую деятельность, а по анонимному индивиду, поведение которого попадает в некий подозрительный паттерн, который военные связывают с возможным вовлечением в террор. Неизвестно, сколько невиновных было убито в таких атаках, но НКО Airwars сообщало, что за двадцать лет войны с террором США в целом совершили более девяносто одной тысячи ударов с дронов в семи крупных конфликтных зонах, в результате которых погибло от двадцати двух до сорока восьми тысяч мирных жителей.

Идея о том, что дроны — это точное и более гуманное оружие — идиотская и циничная, про это подробно пишет Грегуар Шамаю в книге «Теория Дрона». Использование дронов на войне укладывается в паттерн либеральной пацификации: насилия как будто бы меньше, но на самом деле больше, оно незаметнее и его эффекты ужаснее, потому что дроны впервые в истории позволяют проецировать на жертву власть, не проецируя уязвимость. Распространение дронов связано с так называемой войной с террором, которую США объявило после 9 сентября, но американцы также вдохновлялись действиями израильской армии на оккупированной палестинской территории: там Израиль устроил настоящую лабораторию смерти. Война с террором окончательно знаменовала наступление новых войн: совершенно непонятно, кто в ней является противником и на каком основании. Механизмы определения целей ударов дронами засекречены, государства предлагают доверять им с закрытыми глазами. Ещё в семидесятые, до войны с террором, в США велась так называемая война с наркотиками; совсем недавно мы стали свидетелями того, что справедливо назвать войной с миграцией. Война чекистского режима против мифических «украинских нацистов» — это не такая бесконечная война, как с террором, но такая же виртуальная, в которой враг заведомо неопределим, а критерии его опасности меняются по настроению военного руководства.

Эти бесконечные войны хорошо дают понять то, о чём мы говорили в первой части, — либеральная пацификация приносит с собой возможность неограниченного, размазанного по повседневности военного конфликта. Насилие вплетается в ткань социального мира. Написано очень много книг и текстов о том, как изменилась жизнь в западных демократиях после объявления войны с террором: как государство под предлогом защиты безопасности по сути объявило войну собственному населению, напичкав города и коммуникационные сети регуляционными и проверочными хабами, камерами наблюдения и другими датчиками сбора информации. И над всем этим кружит совершенное оружие — дрон. Сегодня он применяется только по внешнюю сторону границ. Но исследователи нового вооружения не видят причин, по которым взгляд гладких беспилотных машин не может обернуться на собственное население. Дроны тоже свидетельствуют о размытии военной и гражданской сферы: в их управлении и обслуживании задействованы тысячи гражданских лиц, которые, желая того или нет, включаются в цепочку убийств или смертельного наблюдения техновзглядом.

Шамаю выделяет следующие особенности этой революции взгляда: этот взгляд постоянный, он не нуждается в человеке, чтобы сохранять бдительность; это так называемый синоптический или тотальный взгляд: дроны уже сейчас оборудуют несколькими камерами, которые по принципу фасетки объединяют множество картинок в одну тотальную; этот взгляд не просто видит, он архивирует, а значит предлагает возможность последовательно обратиться к записи каждой записанной жизни по очереди; дроны не просто смотрят, но могут и слышать, объединять звук с видео и другими сенсорными данными; этот взгляд предлагает принцип схематизации жизней: он не просто выискивает известную цель, а проводит особого рода анализ жизненного ритма, паттернов поведения, находя в них аномалии и через это определяя подозрительных субъектов; наконец, этот взгляд предиктивный, на основе алгоритмов машинного обучения он до известной степени обладает возможностью предсказывать возможные краткосрочные развития ситуации, которую он наблюдает. И если кто-то думает, что дроны до сих пор это просто секси игрушка, редкий зверь в конфликтах, то хотим сообщить, что 85% пилотов в воздушных силах США сегодня — именно операторы дронов. К слову, в Великобритании только 4% операторов дронов — женщины, такая же цифра в США. А в продажах гражданских дронов в 2016 году доля женщин была около одного процента. У людей с комплексом бога, которые хотят наблюдать за миром с высоты, есть гендер, давайте про это не забывать.

часть третья: будущее нанотеррора

Это свидетельства людей из Пакистана, живущих под постоянной угрозой атаки дроном. И тот новый тип психологического террора, который приносят с собой дроны, — видимо, один из самых жутких их эффектов. Все помнят про концепцию паноптикона, которую использовал Фуко в разговоре об обществах контроля, — это такая круглая тюрьма, где в центре находится надзиратель, но его не видно, поэтому заключённые в страхе подозревают, что в любой конкретный момент он может смотреть на них. У любого надзирателя ограниченное поле обзора, он не может одновременно смотреть в несколько точек. Дрон — может. Как становится понятно по свидетельствам людей из контролируемых дронами регионов, и как становится понятно из Стэнфордского отчёта Living Under Drones про использование дронов в Пакистане, эта машина превращает в тюрьму неограниченно широкую открытую зону. Люди в Пакистане, Йемене, Сирии, Афганистане боятся выходить из домов, боятся ехать получать медицинскую помощь, потому что они буквально слышат постоянный гул моторов над ними, любая атака может стать внезапной. Шамаю пишет, что дроны трансформируют формулу «надзирать и наказывать» в «надзирать и уничтожать», они превращаются в средства смертельного наблюдения, а через это — в инструменты контроля. Это отчётливо колониальный жест демонстрации белого превосходства так называемых развитых стран, направленный на население уязвимых регионов. Дроны приносят с собой особую биополитику, в которой человеческая жизнь превращается в поток данных: живые тела схематизируются и наносятся на карту, очищаясь от своей корпореальности. Такие тела легче уничтожать, правда, операторы дронов страдают от симптомов посттравматического расстройства и других психологических травм, почти так же как и солдаты, находящиеся прямо в зонах конфликтов.

Дроны не просто так занимают такое большое место в современном воображении; они воплощают собой тот тип управления, жертвами которого мы все так или иначе сегодня являемся. Особый тип растворённой власти, в которой некого призвать к ответственности. Такой тип власти, который под предлогом защиты безопасности сеет страх, бесконечную тревогу и психологический террор. Такой тип власти, который контролирует не через нанесение смерти, а через постоянную потенциальность смерти. Такой тип взгляда сверху, который даже ничего не запрашивает, а просто присутствует, и тем самым заставляет людей панически контролировать самих себя, перебирая варианты допустимого и недопустимого под взглядом дрона. Новые войны часто называют войнами на расстоянии, war at distance, хотя в целом история современных войн — это история увеличения расстояния поражения. Тут можно обнаружить сразу несколько процессов отчуждения: военный отчуждается от зоны конфликта, война превращается для него в виртуальную; даже военные лётчики во время Вьетнамской и других войн часто говорили, что они летают настолько высоко, что война для них максимально не-персональная; они скидывают «печеньку» (так лётчики называют бомбы) и убивают тысячи людей разом, но не видят ни одного из них; у операторов дронов почти такие же возможности, только они с управляемым ими летательным аппаратом находятся вообще в разных странах. Война на расстоянии — это отчуждение ответственности от власти. За единичными атаками дронов практически невозможно наблюдать, они секретные и внезапные; такой тип войны неподотчётен гражданскому обществу и журналистам. В этом проявляется тенденция современной власти увеличивать дистанцию между собой и любыми акторами, которые могут призвать её к ответу.

Здесь выстраивается несложная цепочка. Как мы увидели выше, война спускается с очевидного уровня на неочевидный, мы живём внутри непрекращающегося низкоуровневого конфликта. Ведение войны на протяжении всей истории и особенно в последние 150 лет напрямую связано с понятием безопасности. Страны развязывают войны, потому что им кажется — на самом деле или нет — что кто-то угрожает их безопасности. Если бы мы не напали, они бы напали первые и тогда жертв было бы в разы больше, — вы все слышали этот аргумент. Совершенно ясно, что понятие о безопасности у государства и населения радикально разное; мы ходим на завод и в библиотеку и совершенно не подозреваем, что подлые нацисты хотят на нас напасть, прервав счастливое двадцатилетие правления чекистов-защитников. Во всех милитаризованных странах власти это понимают, поэтому они принимают ряд мер, чтобы население тоже переживало за свою безопасность — и не протестовало против развязывания войн. В России тоже была своя война с террором, и многие из вас наверняка знают, что некоторые взрывы домов или автобусов у независимых экспертов вызывали подозрения в организации их российскими спецслужбами. Война в Украине тоже подготавливалась через серию казусов Белли: совершенно нелепыми взрывами машин на пустых заправках, обстрелами сараев якобы со стороны Украины и так далее. Те, кто всё это делает, клинические идиоты, но даже они понимают, что чтобы оправдать вторжение, нужно создать ощущение угрозы внутри границ.

Власти сегодня важно поселить в человеке страх, причём максимально неконкретный. Про это подробно рассказывается в сборнике Cultures of Fear, — как страх становится онтологической практикой, основной чертой глобальной социальной жизни. Про это же пишет философ Брайан Массуми, что наше отношение к будущему изменилось и сегодня определяется обобщённой, неописуемой катастрофой. Но это не индивидуальный человеческий страх, это так называемый аффект. Аффект у Массуми характеризуется социальной природой, — не аффект поселяется внутри человека, а человек находится в аффекте, разделяемом им с другими людьми. И страх становится главным аффектом гиперкапитализма. У потрясающей исследовательницы Лучаны Паризи есть статья «Аффект нанотеррора». Мы говорили выше о том, как развитие технологий сопряжено с проникновением зрения и чувствования человека на всё более глубокие уровни. Так вот в этой статье Паризи пишет, что сам факт того, что человек может заглядывать сегодня на макро, микро и наноуровни, позволяет всеобщему страху открывать тела для виртуального — мы начинаем бояться экстремально большого и экстремально маленького, мы начинаем бояться неопределённого врага. По Массуми и Паризи, которая ссылается на него, враг сегодня полностью виртуален, неуловим для человека. Это свидетельствует о виртуализации власти в современных обществах контроля. В этой ситуации перестаёт иметь значение, какая именно катастрофа произойдёт. Важно само состояние зыбкой почвы.

Этот страх может стать совсем уничтожающим с развитием нанотехнологий. Паризи рассказывает, что сегодня антибиотики уничтожают или блокируют размножение микроорганизмов. Но свежие исследования в нано-медицине предполагают, что скоро война с бактериями может выйти на новый уровень. Дело в том, что бактерии — это не автономные изолированные сущности, как либертарианцы; они собираются в колонии и особым образом коммуницируют между собой, образуя то, что Паризи называет биофильмическими сетями. Уже сейчас разрабатываются такого рода антибиотики, которые будут не уничтожать колонии бактерий, а внедряться в них и реорганизовывать или блокировать их коммуникацию, менять их цели. Современное воображение уже давно существует в ужасе перед биологическим оружием и возможностью микротеррора: пандемия ковида показала, насколько панической может быть реакция даже на вакцину. Но Паризи пишет, что совсем скоро микротеррор может уступить нанотеррору, когда оружие не приходит извне, а разворачивается изнутри человеческого тела, перепахивая микроткань биотической жизни. Это всё к вопросу про новые виды оружия и новые виды контроля. Если контроль дрона сверху может вызвать реакцию панического побега (которым, теоретически, от дрона возможно попытаться спастись, найти укрытие), то микровойна внутри человеческого тела может вызвать только тотальный паралич — причем не индивидуальный, а коллективный. Это обещает новый уровень интенсификации страха. Вообще ведь и сама война — это вирус в том смысле, о котором пишет философ Майкл Штодигль в книге «Феноменология насилия», — что люди склонны с лёгкостью обращаться к насилию, как к способу достижения целей, предполагая, что это будет иметь краткосрочный эффект. Но в действительности жесты насилия реорганизуют структуры отношений вокруг акторов насилия и меняют личность тех, кто его практикует. Война заражает реальность вокруг себя; новые войны детерриториализуются буквально как пандемия.

Риторика о вирусе и заражении давно играет огромную роль в геноцидах, развязывании войн и другом организованном насилии. В процессе конструирования врага его начинают изображать как заразного, пытающегося проникнуть в чистое тело нации или уже проникшего и нуждающегося в выдворении, как животное, насекомое или вирус. В культуре страха главное место занимают воображаемые географии — то, как общества определяет границы между собой и другими, насколько эти границы крепкие или проницаемые, насколько другие близко к ним. Те люди, которые сегодня бегут от войны в другие страны, оказываются жертвами другого типа войны — против чужаков. Более того, сами мигранты становятся оружием: стоит вспомнить, как Турция навязала Евросоюзу свою волю под угрозой пустить на греческие острова потоки военных беженцев или как Беларусь пропустила толпы мигрантов из Ирака и Сирии к польской границе осенью 2021 года. Польша даже не собиралась их впускать, в отличие от украинских беженцев сегодня, как будто война, от которой бегут сирийцы и иракцы какая-то менее чудовищная.

Границы традиционно охраняются мужчинами. Войны под предлогом защиты границ развязываются мужчинами. Мы не призываем эссенциализировать маскулинность; неправильно думать, что в природе мужчин есть что-то такое, что толкает их на агрессию и на развязывание войн. Но исследования гендерных динамик милитаризма показывают, что в мужской гендерной социализации заключено движение к воинственности. Главным образом оно проявляется в логике защитника. Философка Айрис Янг в 2003 году написала статью про «Логику маскулинной защиты» и то, как она отражается в функционировании современного государства безопасности. Она пишет, что государство появилось в результате общественного договора, где власть обещает защищать граждан от чего бы то ни было, а в ответ отбирает у них часть прав, свобод и других преференций. Логика государственной защиты, которая ведёт войны на дальних рубежах и ожидает лояльности у себя дома, полностью воспроизводит логику мужчины — главы семьи, который, даже если его об этом не просят, берёт на себя роль защитника женщины и детей. Это автоматически лишает женщину и детей существенной части агентности и роли в принятии решений. Государство заявляет о необходимости защитить женщин и детей (почему не мужчин? они не люди?), но опыт всех войн показывает, что наиболее уязвимые (женщины, дети, квиры, мигранты) страдают от войн сильнее и страшнее других. Логика маскулина-защитника нужна только для того, чтобы сосредоточить власть в своих руках и оправдать агрессивное нападение.

В России в девяностые было широко распространено так называемое крышевание: когда бандиты или менты, что в принципе одно и то же, приходят к бизнесу и предлагают защиту от других неопределённых угроз. И если бизнес не соглашается на защиту, владельцам разносят ебало или офис, преподнося урок, как опасно отказываться от защиты. Эта практика существует повсеместно, ещё Сьюзан Питерсон сравнивала отношение государства к женщинам с таким вооружённым рэкетом. Государство, воплощённое в мужской власти, — сегодня главный рэкетир. Оно обещает защиту, но если ты не соглашаешься, или даже если соглашаешься, оно становится для тебя главным источником опасности. Да, из этого следует совершенно прямой вывод: движение против войны это движение против патриархата. В одном из исследований определяется, что в странах, где большую роль играет так называемый мужской кодекс чести, мужчины в четыре раза более вероятно реагируют насилием на всё, что угрожает соблюдению этого кодекса — в том числе, применяют насилие к женщинам, которые нарушают то, что определяется как социальный порядок: например, выходят из дома без защитника или разговаривают с посторонними мужчинами. В этом смысле движение к гендерному равенству это движение к миру без войны.

Сьюзан Линди в своей книге рассказывает про физика Брайана Изли, который написал четыре книги об истории науки и оружия с опорой на феминистскую теорию. В книге про историю ядерных вооружений он описывает внутреннюю культуру физиков-ядерщиков, работавших над созданием атомной бомбы. Это пример чудовищно неуверенных в себе мизогинных мужчин, такой почти школьной насквозь гендеризованной культуры, где всё окрашивается в понятия мужского и женского, при этом первое — это заведомо хорошее, а второе — заведомо унизительное. И вот эта чиста мужская ярость, неуверенная маскулинность, которую Изли называет завистью к матке, движет этими учёными в разработке чудовищного оружия покорения природы и уничтожения человека. Поперёк мейнстрима Изли изображает этих учёных не блистательными визионерами, а военными преступниками. Все мы знаем этот особый тип маскулинности, который наслаждается своим превосходством: недавно мы видели в твиттере фото мужчины, который пришёл на протестную акцию веганов, встал перед ними и начал есть бургер. Вот это имбецильное упоение собственной безнаказанностью, демонстративное презрение к климатической катастрофе, вообще к любым негативным последствиям своих действий, — этот тип маскулинности в гигантской степени определяет техническую отрасль, плотно связанную с войной; этот тип маскулинности позволяет появляться совершенному оружию, этот тип маскулинности держит в управлении современное Security State; именно такие люди весь прошлый и позапрошлый век вели то, что Линди называет непрекращающейся войной против природы.

Авторки книги «Феминистские решения для прекращения войны» пишут, опираясь на белл хукс, что милитаризм бессмысленно рассматривать отдельно от патриархата, капитализма и белого превосходства, потому что они действуют в тесной спайке. Патриархальный и капиталистический взгляд видит кусок земли как-то, чем можно завладеть, как ресурс; даже после демонтажа колониализма, колониальный майндсет продолжает быть причиной огромного количества насилия. Мужской взгляд видит разоружение, как признак слабости, а вооружение — как уверенность, силу и превосходство; маскулинный драйв, особенно сегодня, — это деструктивный, суицидальный драйв. Сегодняшние государства, военные и технологи — это такие мужчины, которые в силу гендерной социализации не могут получить доступ к подлинным человеческим отношениям, которые панически боятся зависимости, поэтому они готовы уничтожить вообще всё вокруг. Именно феминистские теории предлагают переосмыслить безопасность как зависимость, как переплетённость людей между собой. Безопасность — это не цель, которой можно достигнуть. Это процесс бесконфликтного и заботливого сосуществования. Постоянно укрепляя границы, не достигнешь безопасности. Открывая границы навстречу другому — можно сделать шаг к мирной жизни.

часть четвёртая: что остаётся

Война оставляет след на всём — заметный или не очень. Чудовищный урбицид, который производит Россия сегодня в Украине, как производила в Сирии, Чечне и Афганистане — это максимально явный след, заметный со спутников. Есть и другой след — например, каждый из нас, мы, вы, кто смотрит сейчас эту лекцию, несём в себе какое-то количество Углерода-14, радиоактивного изотопа, гигантское количество которого образовалось на земле в пятидесятые годы после испытания ядерных бомб в атмосфере. Даже ребёнок, родившийся прямо сейчас, несёт в себе какое-то количество этого изотопа. Когда мы думаем об этом, нам становится жутко.

Война самым разным образом влияет на тела людей. Джонатан Крэри в книге «24 на 7. Поздний капитализм и цели сна» писал о том, как военные ведомства проводят испытания по уменьшению количества сна, необходимого солдатам. Вообще всё, что касается модификаций человека, сегодня особо интересует милитари-индустрию. Мы знаем про эксперименты по пересадке людям органов животных, но уже были случаи, например, ксенотрансплантации хрящей от животного человеку. Это позволяет разительно увеличивать нагрузку на конечности и выносливость. Выращивание и 3D-печать органов — это тоже интересует военную машину, в огромных количествах производящую раненых и умирающих людей. Экзоскелеты, радикально меняющие возможность тела, — уже не будущее, а настоящее. Использование разных стимулирующих и биомодифицирующих веществ в зонах конфликта — совсем уже традиционная история. Новые виды оружия по-новому влияют на тела людей. Когда-то изобретение экспансивной пули стало настоящим прорывом: снаряд мог разрываться на несколько частей, попадая в мягкие ткани, нанося ещё больший урон. Сегодня существуют особые радиопушки, которые вызывают временное экстремальное повышение температуры кожи человека, якобы не оставляя ожога. Такое оружие заставляет убегать в панике. Есть лазерные ружья, которые ослепляют тело. В 2014 году Израиль обвиняли в применении экспериментальных DIME-бомб — это бомбы с небольшим радиусом взрыва, раскалённой вольфрамовой пыльцой буквально выжигающие куски тела человека. Мы не можем представить, о чём думают люди, которые это разрабатывают. Остановитесь на секунду на этой мысли: прямо сейчас в исследовательских центрах по всему миру продолжается разработка новых видов оружия, которое позволит более эффективно убивать, калечить, обездвиживать людей.

Последние четыре месяца мы много думали о том, какие следы война оставляет на телах. Раны, шрамы, ушибы, синяки, оторванные конечности, порезанные ткани, опухшие лица от стресса и долгих переездов, травмы половых органов у жертв насилия, нервные тики, выросшая уязвимость к заражению инфекционными заболеваниями, покрасневшие от напряжения руки, когда закладываешь мешками с песком оконные проёмы, в медицинских учреждениях кончаются лекарства, медицинский кислород, разрыв в поставках вакцин приводит к вспышкам болезней типа полиомиелита, как в Сирии в 2017 году, во время этой войны в Мариуполе говорили про вспышки инфекционных заболеваний: дизентерии, холеры. В 2012 году выяснилось, что Израиль использовал практики подсчёта калорий при допуске еды в палестинский город Газа, — чтобы поддерживать население в едва живом состоянии. Они также используют другие не моментально смертельные практики: стреляют, чтобы оставить человека раненым, подвергают влиянию токсичных выбросов от оружия, манипулируют поставками воды, еды и электричества, ограничивают доступ к медицинской помощи. Всё это на длительной дистанции производит население крипов — экспериментальных тел с искажёнными формами и возможностями, балансирующих на грани с инвалидностью.

Как пишет Линди, война это конвейер по производству ран. Но также это конвейер диагнозов и способов лечения. Линди рассказывает, как во время Первой мировой был открыт так называемый снарядный шок, и как в некоторых странах с ним серьёзно работали врачи, а в некоторых — типа СССР — списывали на трусость и немужественность солдат, которых за это ещё и стыдили. Немногие знают, что военная медицина — сравнительно недавнее изобретение. Раненный солдат мог получить помощь от сослуживцев, но вплоть до Первой мировой забота о нём вообще не входила в обязанности армии, людей часто просто бросали. Только в начале двадцатого века людям пришло в голову, что, возможно, солдат можно лечить и использовать снова, — не из гуманных соображений, а из экономических и рационализаторских.

Мы не были в зоне конфликта физически, но наше тело тоже ощущает перемены. За пять месяцев мы сменили десять стран и двадцать пять городов, мы стали существенно хуже видеть, нам тяжелее разговаривать, вернулся тик на глазах, совершенно из ниоткуда взялось что-то типа герпеса или грибка одновременно на правом глазу, на кайме губ и на мошонке. Мы пили несколько курсов ацикловира и эта штука отступала, но затем возвращалась — опухал глаз, зудился член, всё время чесались губы. Мы стали постоянно стучать и скрипеть зубами в дневное время, трясти ногой, пока пытаемся работать. Работать почти невозможно: примерно каждые 20-30 минут в памяти возникают картины прошлой жизни, это вызывает что-то типа панической атаки, мы вскакиваем, начинаем ходить вокруг стола, тереть руки, идём заваривать чай, судорожно листаем твиттер, еле-еле успокаиваемся. Это совсем небольшие и проходящие последствия стресса или травмы, но это тот след войны, который мы можем в себе зафиксировать.

Мы написали выше, что не были в зоне конфликта, но так ли это на самом деле? Джудит Батлер в книге Frames of War и других своих работах пишут, что сегодня бессмысленно разделение на «там» и «здесь», особенно когда речь идёт о военных конфликтах. Война там — это всегда война здесь. Философка Оксана Тимофеева пишет, что мирное время — это на самом деле тыл войны. Это то, о чём догадались давно феминистские теоретики: что люди на самом деле настолько переплетены — незаметно для них самих — что война в другом месте неизбежно влияет на них, от неё нельзя откреститься. Влияет не просто через родственников или друзей на Украине, влияет не через большую эмпатию и подключение, а влияет буквально, протягивает свои чёрные щупальца издалека и касается, оставляя след.

Один из самых неизбежных следов, который оставляет война — это мёртвые люди. Мишель Фуко пишет, что в современном обществе смерть превращается в то, что должно быть скрыто. Исследователь смерти Филипп Арьес в книге The Hour Of Our Death пишет про это же, что в двадцатом веке в развитых странах появляется особый тип умирания: технологизированный и медикализированный, очищенный от горя, связанного со смертью в прежние времена. Тела переходят от священников в клиническую машину, где подвергаются набору дискретных операций, растворяющих смерть как целое. Антрополог Джеффри Горер тоже писал ещё в пятидесятые, что на западе произошел стремительный коллапс социальных ритуалов вокруг смерти и горевания, что люди теперь боятся демонстрировать горе. Возникает так называемая невидимая смерть. В двадцать первом веке с глобальными коммуникациями и развитием медиа смерть и тело со всей его корпореальностью становятся гораздо более видимыми, но новые войны организуют новые типы некрополитики, которые часто уничтожают тела, как во время ударов дронами, либо разносят во времени насилие над телом и видимый эффект, погружая людей в то, что Лорен Берлант называла медленной смертью. Короче, смерть по-прежнему пытаются скрыть, Во время войны в Ираке США жестко контролировали доступ журналистов и фотографов к зоне конфликта. Совершенно запрещено было фотографировать мёртвых или раненых американских солдат, даже изображения похорон и гробов, — вообще всё, что может как-то поставить под сомнение целостность американской военной машины. То же самое делает российский режим уже очень давно: погибших российских солдат подолгу не забирают с поля боя, проводят тайные похороны, родственникам о смерти сообщают спустя месяцы, любимая категория погибших у российской военной машины — это пропавшие без вести, как с крейсера «Москва». Куда могли пропасть без вести моряки с корабля? В зону невидимой смерти. Вместе с этим в самом начале войны, когда российская армия несла наибольшие потери, на нас хлынул поток изображений мёртвых российских военных в телеграм-канале «Ищи своих». Ужасающий пример некротехнологизации: лента из пожелтевших, травмированных, разложившихся, обмороженных тел с именами и личными данными, изнанка гранд-патриотизма.

В июне мы целый месяц прожили в болгарском городе Банско, а из него ездили в Софию и в Благоевград. В Болгарии распространена такая штука: люди вешают на ворота, столбы, под окна распечатанные листы с фотографиями своих только что или давно умерших родственников и сообщают: «прошло столько-то лет без такой-то такой-то. Очень горюем и помним», или: «горестная весть: скончался такой-то такой-то, любим и скорбим». В Софии такое встречается реже, а в маленьком городе Банско это фактически на воротах каждого дома. Весь город превращён в некрополь, невозможно пройти пары метров и не встретить образ ушедшего человека. Болгары так наглядно размещают усопших в своём жизненном мире, видимо, напоминая и себе о бренности бытия, и храня память. Присутствие мёртвых тел — фактическое или в медиатизированном виде — не может не влиять на настоящее. Федор Деревянкин в книге про поисковиков «Смерти нет» приводит интервью с мужчиной, родившимся в Мясном Бору — деревне в Новгородской области, которую также называют долиной смерти. Под этой деревней в 1942 году на совсем небольшом участке были убиты сотни тысяч человек. И поскольку там болотистая местность, даже спустя 10-15 лет после окончания войны, местные жители, заходя поглубже в лес, оказывались посреди куч наваленных друг на друга довольно хорошо сохранившихся людей, с ещё не разложившимся хрящами и одеждой. И этот мужчина — тогда ещё совсем маленький ребёнок — тоже ходил по болотам, вытаскивал оружие из рук скелетов, находил медальоны погибших. Представьте, каково это — жить в месте настолько выпуклого следа, оставленного войной.

У социологини Эйвери Гордон есть книга Ghostly Matters, Призрачные материи. В ней она предпринимает радикальную попытку нащупать модель разговора о прошлом, которое нас преследует. О разрывах в реальности, через которые сквозит прошедшее, а также о том, как вещи, люди и явления могут влиять на нас в силу своего отсутствия. Как что-то, чего больше нет, может преследовать общество и человека. Преследовать, не вызывая анабиоз, а наоборот, побуждая к действию. Следы войны, в том числе, мёртвые люди и их останки — это как раз такие ghostly matters, которые сегодня продолжают напоминать о войне. Это жизни, которые могли продлиться дольше, которые могли закончиться иначе. К чему они подталкивают нас сегодня?

У Сьюзен Зонтаг есть книга «Смотрим на чужие страдания» — она посвящена изображениям из мест организованного насилия и фотографий или видео страданий людей. Из этой книжки один довольно грустный вывод: история развития медиа сопряжена с постоянно обновляемой уверенностью в том, что новые медиа позволят людям более чётко увидеть войну, они ужаснутся и перестанут воевать. Так думали, когда первые фотографы ушли на войны, так думали, когда стало возможным записывать видео, так думали, когда пресса начала массово освещать организованное насилие через телеграф и радио, когда в кинотеатрах стали показывать так называемые newsreels, кинохронику войн, когда появился интернет, социальные сети, прямые видеоэфиры с мобильных телефонов. Каждый раз эта уверенность ломалась о реальность: люди сегодня видят войну максимально чётко, часто в режиме реального времени; война в Сирии и в Украине — самые документированные войны в истории; с войны в Сирии на ютуб было залито больше часов видеофутажа, чем война идёт фактически. К сожалению, потоки медиа с войны приносят только усталость, апатию и цинизм людям, которые никак не могут повлиять на происходящее. Один из самых жизнеутверждающих примеров фиксации войны, про который мы недавно узнали, это проект художников Адама Брумберга и Оливера Чэнерина «День, в который никто не умер». В 2008 году они, как фотографы, отправились в Афганистан в составе группировки британских военных. Месяц, в который они приехали, был самый тяжелый по количеству жертв. Но на пятый день их пребывания внезапно никто не умер. И вместо фотографирования событий или людей, они вытащили шестиметровый рулон фотобумаги и на двадцать секунд подставили его под солнце. Это потрясающая абстрактная визуальная работа, которую потом выставляли в музеях. Но это и прямое, физическое свидетельство их присутствия на войне, этот фоторепортаж сообщает то, что заключено в названии проекта: сегодня никто не умер.

Из всего сказанного выше складывается довольно депрессивная картина. Современное государство появилось из войны и благодаря войне всё это время поддерживало своё существование. Вместе с этим война является внешней по отношению к суверенным государствам, она больше, чем государства, и даже если государства закончатся, это не гарантирует конец войн. Мы уже сегодня видим, как транснациональный гиперкапитализм — это тоже война. Подавляющая часть технологий, которыми мы пользуемся сегодня, появились в результате войны. Научно-технический комплекс подчинён военным целям. Военные финансируют гигантское количество фундаментальных исследований. Самое страшное, что у нас не хватает аналитического аппарата, чтобы рассмотреть во всех явлениях вокруг те связи с милитари-машиной, которые существуют. Связь жизненного мира с войной повсеместна и сложно различима. Надежды на глобализацию как фасилитатор мирного процесса не оправдались. Либеральные государства превращают в оружие вещи, которые должны их объединять. Так называемые страны третьего мира, истощённые колониализмом и нео-колониализмом продолжают разрешать внутренние конфликты кровавыми методами, потому что нищета приводит людей в экстремальные состояния. Некоторые из этих стран продолжают подвергаться западным государственным и корпоративным интервенциям — прямым или гибридным — за энергетические и другие ресурсы. Милитаризм поддерживается патриархальной культурой и белым превосходством, а они, взаимно, поддерживаются милитаризмом. Власти намеренно поселяют в населении страх, так что мы даже не представляем, насколько более полной могла бы быть наша жизнь, если бы этого страха не было. Новые виды оружия обещают ещё более пронизывающий и более неконкретный страх. При этом следы войны и насилия тщательно скрываются и размываются, чтобы жизнь при фармакопорнокапитализме, как называет его Поль Пресьядо, казалась сочной радужной сказкой.