витя вилисов: СКОЛЬКО ИДЁТ ВОЙНА

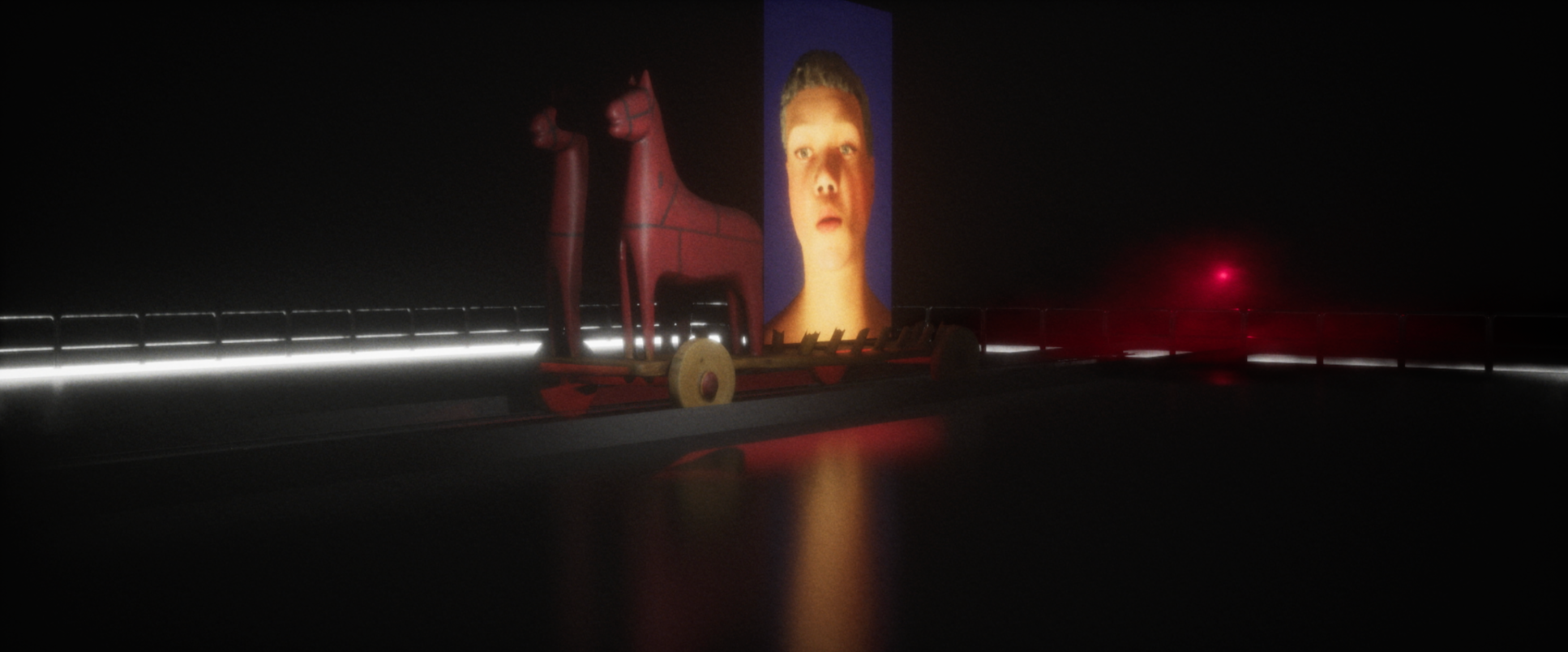

привет, меня зовут витя вилисов, я художник-рисёрчер. в ноябре 2023 года я выпустил иммерсивный проект «СКОЛЬКО ИДЁТ ВОЙНА». это групповой иммерсивный экспириенс, сделанный на игровом движке unreal engine и доступный прямо в браузере. объединяя жанры видеоигры, перфолекции и спектакля, «СИВ» в трёх частях рассказывает о том, что война делает со временем, а время войны — с личными и коллективными идентичностями; прочитать подробное описание проекта и текста + библиографию, а также пройти иммерсивную или посмотреть видеоверсию работы можно здесь (en); ниже — полная расшифровка текста этой лекции.

Я начну с небольшого рассказа о себе. Меня зовут Витя Вилисов, я художник и исследователь. Почти весь 2022 год я провёл в сложном аффективном переживании течения времени. Многим знакомы эти вечера в пустой квартире, когда ты готовишься ложиться или уже лёг, и наступает вечерний ужас: в голову лезут мысли о смерти, своей или твоих близких, и вообще о том, что всё уходит; почти все мои вечера 2022 года года были такие. Но было в том году ещё что-то, чего у меня не было никогда раньше. Я полностью рефокусировался на время, а мысли о нём и переживание его течения расползлись с вечеров на всё время жизни. Я ходил по улицам, смотрел на людей, и думал не о том, кто они, как одеты или как живут, а о том, что время делает с ними и что они делают со временем: как они взрослеют или стареют, чувствуют ли они контроль над своим временем, какие следы они оставляют в настоящем. Я смотрел на выцветшие вывески или обшарпанные фасады и думал, что однажды они были релевантны, а теперь нет, и что сейчас с людьми, которые смотрели на них ещё свежими глазами. Почти весь год я переживал то, как быстро исчезнет текущий временной слепок и люди в нём.

Разумеется, это вызвано прежде всего войной. С началом войны я впервые в жизни почувствовал, что моё время мне не принадлежит, что возникло что-то несоизмеримо больше меня, что колонизирует моё время прямо сейчас. Война рядом подчеркивает хрупкость человеческой жизни, — это очевидная мысль; но война также что-то делает со временем, что я очень остро почувствовал. Война это гиперсобытие, которое болезненным образом объединяет нас всех вокруг ожидания её конца, и радикально меняет наше ощущение настоящего. Я почувствовал, что с началом войны время сломалось, — и это изменило то, кто я такой и кем и как я себя ощущаю. Поскольку это коснулось меня лично, на телесном уровне, мне захотелось это исследовать.

Я сделал лекцию о том, что война делает со временем, а время войны — с человеческой идентичностью, — личной и коллективной. Эта лекция продлится чуть больше восьмидесяти минут. Сначала мы разберёмся с идентичностью, затем добавим к ней временное измерение, а затем посмотрим, что происходит с обоими концептами, когда начинается война.

часть первая: идентичность

Многим из вас, я думаю, совершенно естественным кажется время от времени задавать себе вопрос: кто я? Кем я являюсь? Когда вы знакомитесь с кем-то и рассказываете о себе, вы используете ряд маркеров: профессиональных, личных, гендерных, национальных и многих других, — чтобы очертить другому человеку ландшафт своей идентичности. Кажется, что иначе невозможно функционировать в обществе. Но идентичность, как мы её понимаем сегодня, — это сравнительно новое изобретение, ему чуть больше семидесяти лет. Об этом пишет исследовательница Мэри Моран, которая, исследуя историю идентичности, выяснила, что до 1950-х годов в публичной сфере вообще не было разговоров о сексуальной, политической, гендерной, этнической, национальной, потребительской идентичности в современном смысле слова; никто не говорил о потере или поиске идентичности, как и о её кризисе.

Но с 50-х по 70-е идентичность превращается в то, что теоретик Реймонд Уильямс называет «ключевым словом» — термин, критически важный для описания и анализа современности. Вы видите график, показывающий количество англоязычных книг со словом «идентичность» в заголовке: в 1950-е было опубликовано 37 таких книг, а за десять лет с 2010 по 2020 год — больше десяти тысяч.

Вопрос «что такое субъект? что такое я?» и разговор о самости занимал место в публичном дискурсе плюс минус всегда, ещё со времён древнегреческой философии, но, как пишет Моран, сама возможность истолковывать себя как человека-носителя идентичности (индивидуальной или колллективной, которую можно приобрести или потерять) — это изобретение середины прошлого века.

Это стало возможным благодаря двум процессам: коммерциализации и политизации особых черт личности или группы. Через коммерциализацию формируется идея личной идентичности: с начала 20 века, и особенно после Второй мировой, культура потребления через моду с её практиками имитации и дифференциации впервые в истории распространилась с элитарных групп на массовое общество, на семьи рабочего класса. Возникает идея определения себя через потребление. Как пишет философ Герберт Маркузе, люди начали «узнавать себя в товарах: автомобиле, музыкальном центре, двухэтажном доме, кухонном оборудовании». На это наложилось оформление психотерапии как индустрии, помогающей найти себя и одновременно подстроиться под запросы массового общества. Личная идентичность предлагала искать себя через участие в массовом потреблении: и выделяться, то есть быть индивидуальным, и быть похожим на группу, близкую к тебе по уровню потребления, принадлежать к определённому классу.

Социальная же идентичность, или групповая, возникает через политизацию различий. В 20 веке расцветают движения против дискриминации: темнокожих, женщин, сексуальных и гендерных меньшинств, людей с физическими и психическими особенностями, а также деколониальные движения. Отношения этих движений с идентичностью связаны с противоречием, которое актуально до сих пор. В первой половине прошлого века движения против расовой сегрегации и за права женщин утверждали, что различия в цвете кожи и гендере на самом деле далеко не так важны, как уверены расисты и мизогины, и главное, что мы все люди, а значит заслуживаем равенства и одинаковых прав. Эта идея отлично прижилась в западных обществах и помогла оставить в прошлом большую часть структур дискриминации.

Но к концу 60-х стало ясно, что борьба за универсальное равенство не учитывает особенностей проживаемого опыта разных дискриминируемых групп: что, например, женщин дискриминируют одним образом, а темнокожих женщин — другим, а темнокожих лесбиянок — ещё более изощрённо. Стало ясно, что расизм, мизогиния и другие типы угнетения лежат гораздо глубже, чем неравные зарплаты, доступ к голосованию или рабочим местам. Они находят себя в колледжах, в постели, на кухне, в очередях в магазины, в культуре. Личное становится политическим; оформляется теория интерсекциональности, описывающая как разные уровни дискриминации или привилегий могут пересекаться и накладываться друг на друга. И вот здесь зарождается то, что сегодня называют политикой идентичности. Движение за гражданские права для темнокожих сменяется движением Black Power, подчёркивающим гордость темнокожих и необходимость собственных политических институтов, учитывающих их особенный опыт; идея о женских правах равных мужским сменяется движением за женское освобождение от структуры патриархата; в рядах ЛГБТ+ движений намечается переход от идеи однополых браков к полноценному квир-освобождению из-за решётки гетеронормативности. Новые волны активизма и теории выстраивают политику на подчёркивании различий, как источника знания для изменений в обществе, и призывают не сглаживать их, а практиковать солидарность и сопротивление на их основе.

Историк Филипп Глисон в статье о семантической истории идентичности связывает её оформление в современном виде ещё и с кризисом идентичности в американском обществе: на фоне войны во Вьетнаме и расового кризиса, американская идентичность перестала быть такой привлекательной как раньше, и граждане начали выводить на первый план свою этническую идентичность. Он также связывает это с исследованиями «национального характера», проводившимися в США после Второй мировой, и пишет, что вопросы «кто такая я?» и «как индивиду жить в массовом обществе?» стояли в это время очень остро. Концепт идентичности предлагал ответы.

В итоге в 21 век мы входим с двумя противоречащими друг другу способами думать об идентичности: один из них нивелирует важность различий перед общей человечностью, а другой, наоборот, подчёркивает. Сюда добавляется то, что сами различия можно понимать эссенциалистски, как нечто данное природой или богом или родиной <! --(как думают примордиалисты и последователи теорий психолога Эрика Эриксона)-->, либо конструктивистски — как что-то, что производится обществом <! --(как думают интеракционисты)-->, — это ещё две ветви внутри дебатов об идентичности. Так или иначе, идентичность до сих пор рассматривается многими как некая социальная константа, в которой человек заморожен плюс-минус на всю жизнь.

Профессорка социологии Линда Николсон предлагает третий путь для идентичности: рассматривать отличительные черты человека или группы как систему социальных значений, которые могут по-разному интерпретироваться в разном контексте. Быть темнокожей персоной в Южной Африке времён апартеида — не то же самое, что в Республике Конго; быть квиром в Ингушетии не то же самое, что в Лиссабоне, где напряжение и внимание вокруг этой части твоего «я» радикально снижается. Мы знаем, что так называемые меньшинства и Другие (с большой буквы) конструируются представителями нормативной культуры: у белого гетеросексуала может быть идентичность отца или мужа, но не может быть идентичности белого гетеросексуала (как минимум, до последнего времени не могло), потому что внутри нормативного мира это универсальный человек, нулевая категория, от которой отсчитываются все другие: гомосексуалы, женщины, квиры, цветные и так далее.

К этому мы добавляем важную идею Мэри Морон о том, что идентичность — это не что-то, что меняется с постиндустриализмом и культурой потребления, а что само конструирование личности и групповой общности в терминах «идентичности» вызвано капиталистическим образом жизни. Морон предлагает согласиться, что идентичность это не внутреннее неизменное свойство индивидов или групп, но и не просто гибкая социальная конструкция, а современная технология классификации. Грубо говоря, сегодня нам кажется, что иметь идентичность — неизбежно, но Морон пишет, что это лишь один из вариантов категоризации людей, свойственный конкретно нашему времени. Значит, возможно что-то за пределами идентичности.

`Категория идентичности по-разному действует в разных контекстах, поэтому вызывает разные политические эффекты. С одной стороны, то, что идентичности множатся и фрагментируются, способствует тому, что всё больше небольших групп окукливаются вокруг своего уникального опыта, требуют эксклюзивных привилегий и отказываются кооперировать. Либералы видят такую фрагментацию как угрозу общему согласию в гражданском обществе, часть левых видит в этом угрозу общей классовой солидарности; люди с правыми и фундаменталистскими взглядами в целом уверены, что политика идентичности разрушает нацию, традиционную мораль и индивидуальную свободу. С другой стороны, множество освободительных движений смогло построить политическую солидарность именно на такой фрагментации. Например, права и опыт транс-персон или права слабовидящих легко могли затеряться в большом рабочем движении, к ним необходимо особое внимание.

Давайте проведем небольшой опрос; перед экраном вы видите два круга: пожалуйста, встаньте в синий, если для вас важнее ваша персональная идентичность, и в жёлтый — если коллективная.

Мэри Морон пишет, что интенсификация рыночных процессов в неолиберализме раздула значение личной идентичности в ущерб социальной настолько, что идентичность сегодня это всё больше просто мотивация к потреблению. Ей кажется, что радикальная политика идентичности 60-х осталась в прошлом. И здесь интересно, как стратегии политики идентичности сегодня начинают апроприироваться консервативными флангами, страдающими от ресентимента: почвенниками-националистами, ультра-правыми, людьми привилегированных классов; появляются «движения за права мужчин», белые рабочие говорят, что за прогрессивной повесточкой про них все забыли, а у них тоже есть свой уникальный опыт дискриминаций, регрессивное крыло феминизма настаивает на природной идентичности женщин и отказывает в правах трансгендерам, и так далее.

Некоторые группы для расширения своих прав привлекают внимание к сконструированной и интеракционистской природе идентичности. Другие — практикуют так называемый стратегический эссенциализм, предложенный индийской философкой Гаятри Чакраворти Спивак, которая предлагала дискриминируемым общностям для достижения политических целей преодолевать внутренние различия и объединяться на основании якобы природных отличий, даже если они не согласны с тем, что они природные.

Главное, что нам нужно запомнить из этого: идентичность сегодня — это не просто нейтральное описание человека или его принадлежности к группе; это важнейший политический локус, узловая точка, через которую мобилизуется политическая солидарность, а также разрабатываются или оспариваются политические структуры. Идентичность сегодня — это и место, и средство реорганизации мира.

Как формируется идентичность? Этот процесс происходит внутри отдельной персоны, но он неразрывно связан с её окружением. Психоаналитик и философ Жак Лакан увязывал формирование идентичности с овладением языком. По Лакану, психика субъекта формируется в три накладывающихся друг на друга этапа: когда ребёнок только рождается, он ещё связан с пространством Реального, у него нет ничего, кроме базовых потребностей; через короткое время наступает фаза Воображаемого: ребёнок начинает отделять своё тело от тела матери, разглядывает себя в зеркале и постепенно рассматривает себя как отдельную сущность — сравнивает и идентифицирует; с вхождением в пространство языка и нарратива ребёнок оказывается внутри Символического порядка, отсюда формируется его идентичность. Некоторые существенные различия навешиваются на человека ещё до того, как он способен понимать язык: например, гендер или этничность. Взрослея, персона усваивает эти означающие и интернализует их, либо вступает с ними в конфликт. Чувство самости формируется у персоны именно через взаимодействие с обществом вокруг: изучением его норм и порядков, а также усвоением того, как в этом обществе ведут себя такие люди как она. Без участия в обществе никакая идентичность невозможна.

Почему человеку важно иметь идентичность? Ответ психологии и социальной психологии довольно очевидный: чтобы иметь возможность ориентироваться в мире. Мы живём в обществе, это сложная система, где множество акторов (индивидов, групп, институций, государств) расположены относительно друг друга и каждый день вынуждены принимать решения о том, как друг с другом взаимодействовать. Для совершения тех или иных выборов человеку нужна точка отсчёта: как персона, идентичная мне, поступила бы в этом случае? Идентичность необходима для налаживания социальных связей, для адаптации к изменениям, для обозначения и выражения своих желаний и границ, для морально-этического развития. Психологические исследования указывают на связь между крепким чувством собственной идентичности и высоким качеством жизни, способностью чувствовать счастье и наполненность. Философ Кваме Энтони Аппиа в книге The Lies That Bind: Rethinking Identity пишет, что идентичность несёт три основные черты: это лейблы, которые мы применяем к себе и другим; они определяют то, как мы поступаем и ведём себя в жизни и наши идеи о том, как мы должны действовать; и они влияют на то, как другие социальные акторы с нами обращаются.

Личная идентичность неразрывно связана с групповой или коллективной, чаще всего они взаимоопределяются. Чувство принадлежности к группе тоже необходимо для ориентации в мире. Для кого-то важнее быть русской или буряткой, чем матерью или женой, или лесбиянкой; у кого-то на первый план выходит групповая религиозная идентичность, и бывает так, что она вступает в конфликт с личной гендерной или сексуальной. Интересно, что язык играет такую же определяющую роль в формировании коллективных идентичностей, как и персональных: британский социолог Бенедикт Андерсон в своей прорывной книге «Воображаемые сообщества» показывает, как появление национальных государств стало возможным благодаря печатному капитализму и печатным языкам, объединившим людей разных диалектов. Андерсон подчёркивает, что общий язык не формирует национальную идентичность, он становится механизмом по воображению, придумыванию наций и других воображаемых сообществ.

Понятие идентичности в социальных науках — противоречивое, некоторые теоретики, как, например, Роджерс Брубейкер, предлагают отказаться от него вовсе, заменив смежными процессуальными терминами: идентификация, категоризация, самопонимание, социальная локализация, общность и групповая сплочённость. Мэри Морон, наоборот, считает, что отказываться от идентичности не стоит, но нужно мыслить её дискретно и использовать там, где она способствует укреплению солидарности и политической мобилизации, а там, где она усиливает разногласия или угнетение — не использовать. Так или иначе, сегодня это понятие занимает огромное место в том, как мы думаем и говорим о себе и своём месте в мире.

Я предлагаю двинуться дальше имея в виду не только то, что любая персона обладает множеством идентичностей, но и что даже самые глубокие и устойчивые из них — основанные на месте рождения, цвете кожи, гендере или сексуальных предпочтениях — могут меняться в процессе жизни, терять или набирать значение и в разных контекстах интерпретироваться по-разному, проявляться или растворяться. Также важно помнить о том, что категория идентичности в западных обществах — не универсальная для всего мира. Несмотря на глобализацию, в других частях света и других культурах люди могут чувствовать самость и принадлежность к группе иначе. Наконец, существуют и люди, для которых определение себя в каких-либо категориях не несёт особой важности вообще: по моим личным ощущениям среди совсем молодых людей сегодня таких всё больше.

Саммари:

— То, как мы понимаем себя и свою принадлежность к группе сегодня, во многом сформировано и связано с капитализмом и культурой потребления; это исторически новая ситуация

— Идентичность — это социальный конструкт, система социальных значений, которые могут по-разному интерпретироваться в разных контекстах

— Групповая и личная идентичности связаны и взаимоопределяют друг друга

— Идентичности необходимы для ориентации в мире, но они могут меняться, мутировать, приобретаться и пропадать: как из личных жизненных движений человека, так и под влиянием внешних обстоятельств

— Идентичности имеют глубокое политическое измерение; они являются политическим инструментом и могут служить как солидарности, так и угнетению

часть вторая: время

У нас есть малыш, у нас есть кровать,

верно, жена?

И работа есть, у обоих до темени.

Дождь, и ветер, и солнце — о чем и мечтать?

Нам одна только малость нужна,

чтоб как птицы свободными стать, —

чуточка времени.

В 60-е годы прошлого века у человечества возникла проблема: нужно было договориться, что такое секунда. Дело в том, что в 1955 году британский физик Луи Эссен изобрёл так называемые атомные часы на основе цезия: эти часы замеряют периодичные колебания электронов атома, вращающихся вокруг ядра. И эти колебания настолько стабильны, что идеально подходят для измерения времени.

До открытия атомных часов понятие о секунде уже менялось несколько раз: до начала двадцатого века часы, минуты и секунды измерялись как средняя часть солнечных суток. Но поскольку солнечный день в разных регионах и в разное время года длится по-разному, это был довольно приблизительный расчёт. Затем за отправную точку взяли год, за который земля проходит цикл вращения вокруг солнца. Но проблема в том, что земля с каждым годом вращается всё медленнее: 600 миллионов лет назад один день на земле равнялся 21 часу, а не 24-м. Наступают 50-е и 60-е, развиваются компьютерные технологии, запускаются первые GPS-спутники, на фоне космической гонки и холодной войны у военной и у других индустрий возникает запрос на ещё более точное измерение времени, на ещё большую синхронизацию информационных систем.

И вот — происходит открытие атомной секунды, и выясняется, что атомная секунда немножко короче, чем средняя солнечная секунда; а в дополнение ко всему, средняя солнечная ещё и меняет свою длительность со временем — из-за замедления вращения земли. Каждый земной день сегодня примерно на 2.5 миллисекунды короче, чем предыдущий. В итоге у людей на руках две секунды разной длительности, им нужно перейти с средней солнечной секунды на атомную; как это сделать? В 1972 году принимается решение, которое разработчики назвали бы костылём, что примерно раз в полтора года к среднему солнечному времени будет добавляться одна целая секунда (так называемая leap second), чтобы держать мировое время в синхроне с измеряемым атомными часами. Так возникает временной стандарт UTC, universal time coordinated или всемирное координированное время.

На этом история не заканчивается. Прямо сейчас человечество переходит к ещё более точному способу измерять время — на основе молекулярных часов, наблюдающих колебания атомов стронция. Для обычного человека это не значит ничего, но может, например, увеличить точность GPS-навигации с метров до сантиметров.

К чему я всё это рассказываю? В рамках этой лекции нам важно понимать, что во времени мало естественного или природного, время производится и конструируется человеком, а стандарты его измерения — предмет договорённости или навязывания. Например, в конце 19 века Франция, не сумев убедить США и Англию принять их метрическую систему, отказалась присоединяться к системе Среднего времени по Гринвичу, и в 20 век вошла с Парижским средним временем, на 9 минут и 21 секунду в рассинхроне со всем остальным миром.

Новые молекулярные часы будут встроены в огромную сеть по определению глобального времени: международные организации, такие как Международное бюро мер и весов, национальные и независимые лаборатории, экспертные группы, межнациональные коллаборации учёных и так далее. Вся эта сеть акторов и институций полагается на огромную технологическую инфраструктуру: спутники, компьютерные сети и атомные часы, лабораторное оборудование и сеть поставок, которая поддерживает эту инфраструктуру. В свою очередь, инфраструктура по определению времени обеспечивает функционирование других больших технологических систем.

Как мы знаем из физики и, в частности, теории относительности, время не существует объективно во Вселенной, как независимая переменная, невозможно просто замерить время, необходима точка отсчёта; время — это четвёртая ось в четырехмерной геометрии пространства-времени. Профессорка философии Дженанн Исмаэль в книге с введением в теорию и физику времени пишет, что время не разворачивается в пространстве, как кажется людям, и у него нет линейной направленности; время уже-дано во вселенной, а ощущение его направленности возникает из-за термодинамического градиента, движения вселенной от низкой степени энтропии к высокой. Не нужно питать иллюзий, что люди точно знают, как работает время; это введение необходимо для того, чтобы расшатать повседневную уверенность, что существует некое неколебимое и независимое от человека измерение — время — внутри которого разворачиваются события. Время — это очень странно.

И это можно понять по тому, как каждый из нас ощущает время. Нам всем знакомы эти моменты, когда оказывается, что прошло времени больше или меньше, чем нам казалось; за какой-то активностью время течёт субъективно быстрее или медленнее, ощущение о доступном времени меняется в зависимости от горизонта планирования, текущего напряжения, зависимости от других людей — и так далее. То, как субъект ощущает время, исследует феноменология времени. Основатель феноменологии, немецкий философ Эдмунд Гуссерль, в своей работе Phenomenology and Time-Consciousness вводит три ключевых термина для анализа сознания времени: праимпрессия (это первое чувственное впечатление, текущий момент), ретенция (это способность сознания удерживать в настоящем следы только что прошедшего, выстраивать континуальность) и протенция (способность сознания предвосхищать будущий момент).

Французский философ-феноменолог Морис Мерло-Понти в своей работе о феноменологии восприятия тоже обращается к чувствованию времени. Он пишет, что сознание человека — не пассивный реципиент и рекордер времени; скорее — сознание необходимо для конструирования и конституирования времени; время не существует без операций в сознании человека. Ещё Мерло-Понти пишет о том, что сознание времени неразрывно связано с телесной реальностью субъекта и его отношениями с вещами вокруг. То, что сознание определяет ощущение времени и это связано с телесным проживанием, очень важно запомнить в контексте разговора о влиянии войны на время и чувство идентичности.

В разных научных дисциплинах существуют разные способы категоризовать время: социология, философия, антропология, геология и другие науки по-разному работают с темпоральностью. Норвежский социолог Зигмунд Грёнмо, например, предлагает делить время на три категории: механическое (определяемое часами и календарями, оно носит линейный характер), натуральное (определяемое сменой дня/ночи, приливов/отливов, времён года и биологических изменений в теле человека, оно носит циклический характер) и социальное (определяемое ритмами общественных процессов, оно объединяет в себе элементы циклического, линейного, а также точечного характера).

Социальное время — самое сложное и изменчивое из трёх, и оно наиболее важно для нас в текущем разговоре. Понятием о социальном времени, его неоднородности и изменчивости мы обязаны, в основном, Питириму Сорокину и Роберту Мертону, в 1937 году написавшим работу о времени в социологии. Они определяют социальное время как «изменение или движение социальных феноменов через другие феномены, взятые за точку отсчета». Мы уже увидели, как человеком конструируется механическое время, но в случае с социальным увидеть это ещё легче. Например, социальное время в доиндустриальных обществах было ориентировано на повседневные задачи, которые необходимо выполнить, и в большой степени регулировалось натуральным временем. С переходом к индустриальным обществам возрастает роль механического времени в измерении, координировании и синхронизации труда, это радикально меняет социальное время: оно становится всё более глобальным и сингулярным. Время человеческих обществ всё больше определяется крупными технологическими системами: производствами, компьютерными сетями, расписанием общественного транспорта.

Социальное время тоже может подразделяться на категории. Например, социолог Георгий Гурвич в книге 1964 года The Spectrum of Social Time предлагает аж восемь типов социального времени: длящееся время, обманчивое время, неустойчивое время, циклическое, отсроченное, альтернативное, опережающее и взрывное. Мы не будем раскрывать каждую из категорий, но это должно дать нам идею о том, что разные общественные агенты могут функционировать в разных темпоральностях и производить разные типы времени: время университета отличается от времени церкви или армии, время фондовой биржи отличается от времени лагеря для беженцев.

Чтобы двинуться дальше, нам нужно познакомиться с понятием «темпоральный режим». Это термин из книги Алейды Ассман, заимствованный ей у Хартмута Роза; он описывает то, как люди чувствуют время и относятся к нему, как время функционирует в конкретный исторический период, какие ценности, желания и надежды этот режим мобилизует, а какие исключает.

Темпоральный режим во многом определяет социальное время, а то, как функционирует социальное время или времена, задаёт характеристики темпоральному режиму. Некоторые исследователи предпринимают попытки описать глобальный темпоральный режим: например в своей книге Ассман описывает как на смену темпоральному режиму модерна приходит современный темпоральный режим, в котором больше не существует чётких границ между прошлым, настоящим и будущим, само будущее резко обесценилось, и мы живём в бесконечно длящемся настоящем.

Многие теоретики пишут о том, что после индустриализации и с входом в цифровой капитализм время ускоряется. Марксистский географ Дэвид Харви пишет, что акселерация движения капитала и социальной жизни привела к уменьшению значения пространства и возрастанию значения времени. Хартмут Роза тоже описывает современное состояние через логику общественной акселерации. Французский философ Пол Вирильо пишет о глобализации времени и растворении локальных времён в немедленности настоящего, он пишет, что сегодня реальное время съедает реальное пространство. Философ Бён-Чхоль Хан, наоборот, уверен, что эпоха акселерации уже закончилась, и мы живём в атомизированном времени, потерявшем направление, в котором невозможно найти точку опоры. Социолог Зигмунд Бауман похожим образом разрабатывал теорию текучей современности с её текучим, неустойчивым временем.

Безусловно, некоторые темпоральные режимы могут быть и являются доминирующими. Например, Эндрю Хом в статье 2010 года о господстве западного стандартного времени показал, как линейный темпоральный режим, сформировавшийся в Западной Европе, был навязан миру через колониализм и устоялся как универсальный через две мировые войны и пост-колониализм. Тем не менее, говорить о единственном темпоральном режиме, охватывающем всю планету — ошибочно. Я предлагаю двинуться дальше, имея в виду модель гетеротемпоральностей, предложенную профессоркой политологии Кимберли Хатчинг в книге 2008 года «Время и международная политика». Она пишет, что в мире одновременно сосуществует несколько различных темпоральных режимов, которые могут пересекаться и влиять друг на друга. Как и в случае с идентичностями, стоит помнить, что представители незападных обществ могут чувствовать время и темпоральность иначе.

`У личной и коллективной идентичностей не просто есть темпоральное измерение, — идентичность вообще невозможна без времени. Такие исследователи как Марк Фриман и Брент Стил определяют идентичность как чувство собственной продолжительности или онтологической безопасности через время. Поскольку идентичность, как пишет Джудит Батлер, — это «семиотическая активность, в ходе которой люди производят смысл», эта активность разворачивается во времени. Австрийский философ Альфред Шюц ещё в 1932 году писал, что проблема смысла — это проблема времени, что субъективное значение любого действия неразрывно связано с внутренним временем субъекта. Дело не только в том, что идентичность перформативна, и поэтому требует времени, но и в том, что любая идентичность — это, прежде всего, рассказ о себе, хронологический нарратив. Идентичность формируется через способность человека или коллектива держать своё прошлое в голове, и на его основе действовать в настоящем и проектировать будущее.

Наконец, критически важно иметь в виду то, как время связано с режимами власти и политикой. Испанский философ Даниэль Иннерарити в книге The Future and Its Enemies пишет про хронополитику, — термин, встречающийся у Пола Вирильо, тоже писавшего о связи власти и времени. Иннерарити пишет, что сегодня время — в центре политических интересов, и что политика сегодня по сути — это хронополитика, управление временем в необходимости контролировать демократические ритмы, приводить в баланс скорости разных социальных систем. Он цитирует Пола Вирильо и Джереми Рифкина, которые почти одинаковыми формулировками пишут, что сегодняшние конфликты это, по сути, временные войны. На смену колонизации территорий приходит колонизация времени других людей: через ускорение, нетерпение или задержки. Людям навязывают темпоральные режимы, выгодные национальным государствам и наднациональным структурам. В капитализме и его неолиберальном варианте время является основной валютой на трудовом рынке, а в центре неолиберализма стоит гиперактивный субъект, который всё время что-то предпринимает. Израильский социолог Эвиатар Зерубавель в книге 1985 года Hidden Rhytms показал, как внедрение расписаний способствует формированию общественных иерархий. Профессор антропологии Йоханнес Фабиан в классической своей книге Time and the Other рассказывает, как европейская антропология использует время как репрессивный инструмент, «дистанцирующий девайс», отказывая в современности не-западным обществам и субъектам, которых изучает.

Бенедикт Андерсон пишет о том, как построение наций требовало гомогенизации времени. Например, во Франции в ходе революции провозгласили новый календарь, в котором каждый месяц длился по 30 суток, а недели заменялись декадами. А весь Китай с 1949 года по воле Мао Дзэдуна живёт в одном часовом поясе; это приводит к тому, что в самых западных регионах страны солнце встаёт в 10-11 часов; в этих же регионах население уйгуров, преследуемых Китаем, живёт по своему времени, на два часа раньше. Наконец, исследовательница Элизабет Коэн вводит понятие «темпоральных несправедливостей», когда распределение ресурсов и возможностей ограничено доступом определенных групп к контролю над временем, а политика многих режимов определяется шорт-тёрмизмом, мгновенными интересами в рамках электоральных циклов. Нам нужно запомнить, что время — это ресурс, неравномерно распределённый между людьми, и это не просто естественное положение дел.

Саммари:

— Время конструируется социальными акторами: людьми, группами, институциями, государствами; времени не существует за пределами сознания человека, а телесность и психика играют большую роль в восприятии времени

— Субъективное и социальное время — разное; эти темпоральности могут не совпадать

— Гетеротемпоральность значит, что на земле одновременно могут сосуществовать несколько темпоральных режимов; впрочем, некоторые из них могут доминировать

— Время — это политический инструмент, сегодня контроль над людьми всё больше значит контроль над их временем и/или вниманием, — так называемая хронополитика

— Время — это ресурс, неравномерно распределённый между людьми, и у этого есть политические причины

— Идентичность невозможна без времени

часть третья: война

Начинается война. Но — что считать началом войны, и концом, и что считать войной? В исследованиях международных отношений сложился подход «we know it when we see it», мы узнаем войну, увидев её. Таким образом, война называется войной — а не побоищем, перестрелкой, терроризмом или гражданским конфликтом — только уже начавшись. Начало, конец и продолжительность войны принципиально непредсказуемы, и это одна из главных её темпоральных характеристик.

Исследователи Эндрю Хом и Люк Кэмпбелл в статье про историю термина «военное время» — wartime — описывают, как из сдерживающего инструмента, очерчивающего темпоральные рамки чрезвычайного насилия в 20 веке, оно превращается в неограниченную ничем часть повседневности. Они связывают это с военной машиной США на пути к глобальной гегемонии, а затем с Холодной войной, поместившей военную индустрию в режим постоянной готовности, и эта готовность настолько вошла в норму, что так называемая война с мировым терроризмом не могла стать ничем иным, как неограниченным по времени мандатом на применения насилия там и тогда, как покажется правильным государству. После Второй мировой количество межнациональных конфликтов с участием регулярных армий уменьшается (как нам казалось до 2022 года), но война мутирует и границы времени войны, изобретённого в прошлом веке, размываются до неразличения.

В своём фильме «НОВЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ» я рассказывал про феномен либеральной пацификации: когда за видимым снижением количества межгосударственных войн мы не замечаем, как война спускается на более низкие и незаметные уровни, как насилие приобретает всепроникающий и размазанный характер. Сложно сказать, можно ли в таких условиях говорить о начале и конце войны. Мы прямо сейчас видим, насколько хлипкий вопрос о назывании войны войной, на примере России: агрессоры стараются давать войнам названия, маскирующие их под что-то другое, менее значительное, а объявлять военное время не могут, потому что это угрожает устойчивости их режима. К тому же, некоторые акты убийства мирных людей называются терроризмом, а другие такие же — будучи легитимированными государствами — называются возмездием или адекватной силовой реакцией. Заканчивается ли война с прекращением огня? Или когда военные уходят от линии соприкосновения и отводят технику? Как далеко они должны отойти? Или должно произойти разоружение? Заканчивается ли война после мирного договора, если остаются группы с цветущим ресентиментом, обиженные, желающие вернуть территорию? Ресентимент может вспыхнуть через 5 лет, через 10 или 50.

Ещё более сложный вопрос о темпоральностях войны в случае с внутринациональными вооружёнными конфликтами. Вопрос о финале войны не просто формальный, он важен с точки зрения реализации международных программ по защите жертв вооружённых конфликтов, по процессам связанным с беженцами и с национальным примирением. Джудит Батлер в книге Frames of war пишет, как формируются концептуальные рамки, называющие войну войной, и как от этих рамок зависит, чьи жизни считаются оплакиваемыми и достойными защиты, а чьи — нет. Бывает так, что война формально прекратилась, но люди продолжают гибнуть — от военной техники или так называемого медленного насилия.

Конец Второй мировой был эпохальным событием, за ним последовала заметная реорганизация мира. И сегодня у многих из нас большие надежды на конец войны в Украине — как что-то, что существенно изменит наше положение. Но на примере войны в Боснии и Герцеговине, кончившейся в 1995-м мы видим, насколько неразличимым это может быть. Профессор антропологии Стеф Янсен в статье о темпоральности в послевоенном Сараево приводит слова местных жителей, для которых конец войны оказался совсем не таким спектакулярным, каким ожидалось. Они говорят, что «просто прекратили стрелять», но люди так и продолжили выживать, никому особо не нужные. После конфликта они остались с ощущением, что время стоит на месте. Янсен пересказывает местный анекдот, в котором один босниец съездил в Швецию и говорит другому, что Швеция на 20 лет отстала от Боснии, потому что люди там всё ещё живут хорошо.

Война производит сразу несколько темпоральных режимов для разных социальных акторов по степени вовлечённости в войну. Начнём с тех, кто непосредственно воюет. Исследовательница Шэрил Уэллс в книге Civil War Time про темпоральность и идентичность в Америке времён Гражданской войны, использует термин «боевое время» — battle time. Это кульминационное время войны, когда происходят прямые боевые столкновения. Она пишет, как это время, возникая, перечёркивает все остальные: личное, религиозное, натуральное время солдат, гражданских лиц, медицинских работников и военных заключённых. Вместе с этим она описывает, как другие темпоральности всё-таки внедряются на поле боя: свежие группы солдат, не привыкшие к боевому времени, выпадают из строя, чтобы набрать воды, собрать ягод или просто выдохнуть; это — как и наступление темноты, например, а также отсутствие единого часового времени среди командиров — замедляет продвижение военных единиц и влияет на боевое время и процесс войны в целом.

Боевое время соседствует со скукой; норвежские исследователи Пол Брюнштад и Бард Малэнд в книге Enduring Military Boredom рассказывают, как участники войн с конца 18 века по наше время справляются со скукой. Авторы пишут, что война — это 95% скуки и 5% ужаса. Двое других исследователей — Питер Ханкок и Геральд Крюгер — рассматривают психологические аффекты такого времени на военных и сотрудников служб национальной безопасности: они показывают, что радикальная смена темпоральностей от времени скуки к времени чрезвычайной активности негативно влияет на военных, функционирует как временной разрыв. Участники вооружённых конфликтов проводят много времени бездеятельно, при этом под постоянным напряжением от возможных опасностей.

Французский писатель Анри Барбюс, воевавший в Первой мировой, в романе «Огонь» описывает, как солдаты превращаются в машину ожидания:

Ждем. Надоедает сидеть; встаешь. Суставы вытягиваются и потрескивают, как дерево, как старые дверные петли. От сырости люди ржавеют, словно ружья, медленней, но основательней. И сызнова, по-другому, принимаемся ждать. На войне ждешь всегда. Превращаешься в машину ожидания. Сейчас мы ждем супа. Потом будем ждать писем. Но всему свое время: когда поедим супу, подумаем о письмах. Потом примемся ждать чего-нибудь другого.

А вот видео, снятое 1 октября 2022 года, на нём российский контрактник в Белгородской области ожидая отправки в Украину, описывает свою скуку, мучительное ожидание и фрустрацию от невозможности достать водку.

В репортаже «Вёрстки» о российских солдатах, употребляющих вещества на передовой, один из употребляющих рассказывает:

«Употребляют от скуки. Война — это когда ты постоянно чего-то ждёшь, изредка молишься, чтобы всё это прошло. Я вот, когда курил соль в блиндаже, вообще похуй было на возможную паранойю. Скука намного хуже».

Солдаты мало что делают, но они всё время заняты огромным процессом войны, который колонизирует их время целиком. Участники войны теряют возможность найти себе место в линейно разворачивающемся времени. Внутри этой машины невозможно быть включённым в нарратив прогресса, невозможно разглядеть финал.

Война это гиперсобытие, которое собирает вокруг себя всеобщее внимание и меняет время даже тех людей, которые от неё далеко. Из физики мы знаем, что вблизи чёрных дыр время начинает замедляться, как и на границах любых сверхмассивных объектов с высоким гравитационным полем. В этом смысле война — объект с очень высокой гравитационной массой, она притягивает внимание, ресурсы, вовлекает в себя, замедляет или растворяет время. Вспомните первые дни войны в Украине или последующие ключевые столкновения — мы все сидели в телефонах и думскроллили, было очень сложно сосредоточиться на делах в локальном времени. Когда началась октябрьская война в Израиле, знакомые оттуда писали в твиттере, как они заходят в магазины и все сотрудники смотрят новости или скроллят ленту, как им сложно отвлечься на клиентов в локальном времени.

Война — это всегда жирная точка отсчёта в личных и групповых хронологиях, равно как в и идентичностях. Я улетел из России за день до войны, и каждый раз, когда я теперь знакомлюсь с новым человеком и рассказываю некий нарратив о себе, то есть пытаюсь очертить свою идентичность, война неизбежно всплывает как точка разрыва: до неё я был один человек, после неё — я другой человек: с другим местом жительства, с другим представлением о своей деятельности, с другим горизонтом планирования и ощущениями от будущего.

Война — это конвейер по производству насилия. Чтобы понимать влияние войны на время и идентичность, надо коротко обратиться к темпоральности насилия, которую рассматривает в своей работе, например, антрополог Роберт Торнтон. Он пишет, что акты насилия всегда непредсказуемы, даже если статистически вероятны. Насилие можно обозначить как таковое, только когда оно уже произошло или начало разворачиваться, а поскольку война-тире-насилие приносит разрушение и жертвы, люди неизбежно пытаются выяснить причину произошедшего, придать ему смысл. Они смотрят на прошлое и из настоящего пытаются интерпретировать его определенным образом, ретроспективно понять, зачем был этот акт насилия.

Торнтон пишет, что большинство мифов о происхождении чего-либо — нации, народа или другой общности — начинаются с воинственных революций, актов освобождения или войн. Появление многих национальных государств связано с чрезвычайным насилием: будь это сопротивление колониализму, или этнический конфликт, или выселение коренного населения для построения нового государства. Поэтому многим насилие кажется неизбежным или конститутивным для групповых идентичностей: например, сегодня говорят, что агрессия России укрепила украинскую идентичность, к чему мы ещё обратимся ниже. Но, пишет Торнтон, ошибочно думать, что война или насилие — причина формирования идентичностей, потому что насилие не может ничего родить, это хаос; это только повод для рождения нового нарратива, вызванного необходимостью ре-интерпретации прошлого после кризисного времени. Он также пишет, что ошибочно понимать насилие как инструмент власти, — наоборот, оно опасно для власти и не может быть проконтролировано. Это пересекается с тем, что философы Делёз и Гваттари пишут про войну или машину войны: что она всегда больше, чем государство, что власть неспособна на самом деле управлять войной. И мы видим на примере России сегодня, что это действительно так.

Если насилие не производит идентичности, оно совершенно точно производит травму. Травма — одно из ключевых понятий в разговоре о влиянии войны на идентичность. Война насильственно прекращает время жизни многих людей, а многих других — травмирует: физически и психологически, даже если эти люди не находятся в непосредственной близости к войне. По исследованиям посттравматического стрессового расстройства, открытого и описанного в 19 веке и доконструированного в 20-м, мы знаем, что психологическая травма может делать чудовищные вещи с личной и групповой темпоральностью. Гуссерль определял восприятие человеком настоящего, как «плотное», в котором одновременно содержится и прошлое, и будущее. Идентичность человека базируется на возможности растягивать себя из прошлого в будущее через настоящее. Травма делает разрыв в этой протяжённости. Когда человек проходит через экстремальный опыт, через что-то невыносимо ужасное или болезненное — это, прежде всего, темпоральный разрыв, персона дезориентирована во времени, и это влияет на то, как она чувствует и осознаёт свою идентичность.

Американский психолог Роберт Столороу пишет, что травматический опыт оказывается заморожен в вечном настоящем, которое обречено возвращаться в сознание человека снова и снова. Симптомы ПТСР, помимо экстремальной тревоги, депрессии, кошмаров, панических атак, вспышек агрессии, могут включать в себя диссоциативные реакции — когда человек уверен, что травматические события произошли не с ним, а с кем-то ещё, или амнезию — буквально забывание того, кто ты такой. Это наиболее экстремальные формы разрывов в личной идентичности, вызываемые войной.

Симптомы ПТСР показывают, насколько странно работает время вообще и время травмы в особенности. Флэшбеки, свойственные ПТСР — это постоянное возвращение прошлого в настоящее, воспоминания реактуализуются и могут ретравмировать жертву. Что ещё более жутко: некоторый опыт настолько невыносим, что он не может быть обработан человеческой психикой, и подавляется. Он может служить источником психологических проблем, оставаясь неосознанным, а может неожиданно всплыть через время — даже через несколько лет. В психоанализе это называют отложенным действием: когда событие прошлого активируется и проживается действительно травматично благодаря более позднему незначительному событию, — то есть настоящее вынуждает человека впервые по-настоящему прожить событие прошлого.

Ещё один эффект травмы в отношениях со временем — синдром гипербдительности и избегания — попытка персоны избежать травмы в будущем через поиск признаков травмы прошлого в настоящем: в таких случаях человек настолько опасается ретравматизации, что сверхвнимательно сканирует настоящее на триггеры. Мы также знаем, что жертвы или сюрвайворы травмы часто испытывают проблемы с темпоральными задачами: организацией, планированием, приоритизацией, — они дезориентированы во времени. Клементин Морриган в статье про квир-темпоральность травмированного сознания пишет, как она в точности может вспомнить травматичные события многолетней давности, но чувствует себя неуверенно, вспоминая вчерашний день. Часто ПТСР сопровождается потерей ощущения линейности времени, необходимой для стабильного ощущения идентичности. Идея о направленности времени и наличии прошлого, настоящего и будущего — это ментальная конструкция, базирующаяся на когнитивных функциях, таких как распознавание объектов, ориентация в пространстве и темпоральная реконструкция. Многие видели это видео, где украинская девочка плачет в машине, остановившейся возле её разбомбленного садика. Она абсолютно растеряна и механически отвечает на вопрос, почему она плачет, но ясно, что что-то в этот момент случается с её чувством идентичности, когда она в знакомом пространстве больше не обнаруживает знакомого и устойчивого объекта. В её сознании происходит разрыв между прошлым и настоящим.

Дело не только в том, что людям необходимо стабильное ощущение самости, но им также необходимо ощущение стабильности и предсказуемости времени, в которое их самость разворачивается. Здесь важны концепты надежды и отчаяния. Психолог Эрик Эриксон теоретизировал надежду как необходимую в процессе формирования личности; надежда генерирует мотивацию и вовлечение в жизнь. Психолог Рик Снайдер подтвердил эту интуицию через клинические исследования, он пишет о том, как через надежду формируется ощущение реализуемого времени, лучшего будущего. Но война забирает у людей надежду — и у тех, у кого физически забрала дом, родных или здоровье, и у тех, кого не коснулась физически, например, у меня. Я окончательно распрощался с возможностью своего будущего в России непосредственно из-за войны. Нужно понимать, что воображаемое будущее влияет на то, кем мы чувствуем себя в настоящем. Само по себе формирование идентичностей уже содержит в себе элемент неравенства; то, как в мире распределяются (и перераспределяются из-за войны) надежда и отчаяние — влияет на изменение личных и коллективных идентичностей, а также на уровни неравенства. В случае с израильско-палестинской войной 2023 года мы все хотим безопасности для мирных жителей; но в Израиле мирные жители живут в квартирах с так называемым мамадом, укреплённым укрытием, — и этот уровень привилегий формирует совершенно иную ситуацию с надеждой и отчаянием во время войны, чем жизнь мирных палестинцев, живущих в перенаселённых слабоукреплённых жилищах.

Война наносит не только личные, но и коллективные травмы. Разные политические режимы по-разному с такими травмами работают. Здесь нам важно включить термин «исторической памяти» или «коллективной памяти». Как для личной идентичности необходима память субъекта о себе, так и для групповой необходима коллективная память, чтобы выстраивать насколько возможно складный нарратив и надежды на будущее. Тема коллективной памяти очень обширная, особенно активно она развивается в последние 50 лет, об этом можно прочитать в исчерпывающей книге Алейды Ассман «Длинная тень прошлого». Она показывает, как пересекаются личная, групповая и культурная памяти, как нации и коллективы помнят или забывают разные события, и как это влияет на их идентичности. На примере России мы видим, что одна из тяжелейших коллективных травм прошлого века — участие во Второй Мировой войне — сегодня интерпретируется исключительно в триумфаторских тонах. Экстремальное насилие, людоедство военного и политического руководства, несправедливости и огромное число жертв затеняются в пользу идентичности победителей. И эта идентичность, хлипко склеенная, используется для легитимации вторжения в Украину — то есть производства нового насилия. Агрессор использует время как инструмент уничижения, указывая на то, что украинской государственности не существовало до 20 века и что их история — и их коллективная память — слишком коротки для суверенитета.

Война — и её горячая фаза — действительно существенно поменяла украинскую коллективную идентичность и личные идентичности украинцев, — здесь я опираюсь на свежие исследования социологов Владимира Кулика и Эндрю Уилсона, основывающиеся на опросах общественного мнения в Украине в последние 10 лет. Долгое время после получения независимости украинская идентичность базировалась в большей степени на идее этнокультурной общности, было сложно договориться об общих ценностях, а на Востоке люди больше определяли себя как граждане конкретного региона, чем всей Украины. Но после Евромайдана и особенно после полномасштабного нападения России разница между регионами начала разглаживаться, а украинская идентичность начала активно формироваться как гражданская и политическая общность и сегодня разделяется на массовом уровне, а не только политическими и культурными элитами.

Философ Умберто Эко в своей работе «Конструируя врага» отмечает первичный императив человека определять себя через врага, через другого. Итальянский семиотик Паоло Фаббри тоже пишет, что для идентификации себя, мы должны увидеть Другого, незнакомого. Эти теории можно оспаривать или сожалеть о том, что процесс укрепления украинской идентичности запустился только на фоне чудовищной войны, но исследованиями подтверждается то, что и так было ясно на уровне здравого смысла: ничем не оправданное нападение только сплотило украинский народ и ещё больше укрепило Украину как политическую общность. По постсоветской инерции, главной войной в мастер-нарративе Украины до сих пор оставалась Вторая мировая, но так больше не будет.

Даже война, которая не коснулась нас физически, меняет наши личные и коллективные идентичности. Многие видели все эти мемы о том, как разъехавшиеся россияне уклончиво отвечают на вопрос — откуда вы. Как в США на фоне вьетнамской войны американская идентичность стала токсичной, так же и российская сегодня. И одновременно с трагичностью войны, во многом это работает продуктивно: на территории Росссийской Федерации всплеск локальных этнических идентичностей, возник серьёзный разговор про деколонизацию России, люди в Грузии, Армении, Казахстане и других странах бывшего СССР тоже неизбежно участвуют в этом процессе: повышается престиж местных языков или увеличивается ориентация на Европу. В целом самые разные люди, до сих пор не проблематизировавшие свою идентичность россиян или граждан постсоветских государств, начинают, возможно, впервые в жизни серьезно думать о том, кто они. Это касается не только гражданства или национальности, но и профессиональной, сексуальной и гендерной идентичностей.

В этой связи интересен термин individual identity innovations, индивидуальные инновации идентичности, который исследовательница Дженнифер Тодд вводит в своей книге об изменениях идентичностей в постконфликтных обществах на примере Северной и Южной Ирландии. Она рассказывает, как люди практикуют дискурсивное и практическое дистанцирование от определённых этно-религиозных, национальных или других норм, таким образом постепенно меняя свою идентичность. Она пишет, что изменение идентичности необязательно происходит только тогда, когда человек, условно, меняет свой групповой лейбл: он может его сохранять, но проблематизировать некоторые его части через стратегии приватизации, плюрализации или трансформации. Это именно то, что происходит с идентичностью жителей России и государств вокруг неё сегодня.

Война по всему миру производит инвалидов, жертв сексуального насилия и рабства, несовершеннолетних солдат. Это то, как насильственно перековываются идентичности. Ещё война в огромном количестве производит беженцев и мигрантов. Это те категории людей, в опыте которых наиболее видны темпоральные разрывы, производимые войной. Опыт беженцев связан с ожиданием в условиях неопределённости: они ждут на границе, после границы, они ждут в лагерях для беженцев, ждут в коридорах бюрократии, ждут распределения на курсы, ждут решения по визам или видам на жительство, ждут приёма на работу или получения пособий, — и всё это — будучи только что лишёнными дома и травмированными войной, возможно потерявшими родных или близких. Для этой лекции я читал этнографические исследования жизни сирийских беженцев в Турции, в Германии, в Норвегии, беженцев из Афганистана, из Украины — их жизнь это жизнь в лимбе, люди буквально кончают с собой от незаканчивающейся неопределённости. Психологические исследования того, как беженцы проживают время, показывают, что у них теряется чувство линейности и направленности в будущее, они чувствуют себя запертыми в ловушке, растерявшими силы и возможность влиять на что-либо, у них формируется негативная самооценка, проблемы с памятью и сложности с локализацией себя в пространстве-времени, нарушение связей с другими людьми и пассивность.

Сложно называть россиян, уехавших из-за войны, беженцами, но я сам в 2022 году 9 месяцев провёл без постоянного дома, а тот дом, который у меня есть теперь, — всё равно ощущается как временный, и, конечно, я чувствую мощную темпоральную и пространственную дезориентацию, произошедшую не по моей воле.

Делая рисёрч для этой лекции, я читал работу исследовательницы Яфы Эль Масри, родившейся и прожившей 26 лет в лагере для палестинских беженцев в Ливане без гражданства. Она цитирует своей разговор с пожилым жителем лагеря, где она спрашивает, сколько ему лет, а он отвечает что не знает, но знает, что родился зимой в палаточном лагере в Бейруте. Лагеря для палестинцев — это экстремальный кейс: они существуют в Ливане, Сирии, Иордане, Секторе Газа и на Западном Берегу уже почти 75 лет. Миллион палестинских беженцев, выселенных Израилем в 1948 и 1968 годах за это время превратился в пять с лишним миллионов, люди живут в этих временных лагерах поколениями и умирают в них. Там запускаются процессы урбанизации, о которых пишет в своей работе архитектор Като Гуневик: эти лагеря не могут расширяться горизонтально, поэтому они растут вверх, люди надстраивают этажи для своих детей над хлипкими постройками. Но вместе с этим для палестинцев важно сохранять временный характер этих лагерей, потому что он указывает на их право возвращения на родину. Представьте себе — несколько десятков лет жить в условиях по определению временных. Сегодня Украина обращается к европейским государствам с призывом не запускать процессы по интеграции украинских беженцев, потому что рассчитывает, что они вернутся домой после окончания войны. Вместе с этим, никто не может гарантировать точной или даже приблизительной даты её окончания. Получается, государство призывает держать людей в лимбе неопределённое количество времени.

На разминирование Украины после текущей войны может понадобиться до сорока лет. Но экстремальное насилие закладывает в землю ещё и темпоральные бомбы, — личные и коллективные травмы, на проработку которых требуется много времени и ресурсов, которые могут рвануть через десятилетия. Исследователи транзитных и постконфликтных обществ описывают временные сложности, с которыми сталкиваются люди в государствах, прошедших через войну или страшнейший геноцид, как Руанда. Там происходит радикальное несовпадение ритмов международных организаций и государственных органов, которые заинтересованы в том, чтобы скорее двинуться дальше после формального примирения, и оставить травматический опыт в прошлом, — и личным временем жертв произошедшего насилия, которые не могут просто взять и забыть то, что с ними произошло. Некоторые не могут, а некоторые не хотят, потому что хранить память об экстремальном насилии и несправедливости — важно. Как пишет Алейда Ассман, в 20 веке случается абсолютная историческая новация — политика признания сменяет многовековую историю и практику непризнания, — наконец-то у жертв появляется голос.

Здесь возникает то, что социологиня Наташа Мюллер-Хирт называет temporalities of victimhood, темпоральность жертв или бытия-жертвой. Её респонденты, жившие в Южной Африке под апартеидом, рассказывают, как из популярных жертв они превратились в непопулярных, потому что все устали от памяти об апартеиде. Неолиберальная экономика требует от страны быстро двигаться вперёд, а процессы по выплате репараций или судебные разбирательства, наоборот, идут очень медленно — большинство жертв и так были бедными и маргинализованными, государства всегда заставляют самых бедных ждать дольше всех, они не могут себе позволить перестать ждать, и это отнимает у них ещё больше контроля над своей жизнью и будущим. Поэтому они говорят о пережитом насилии в настоящем времени, потому что, по сути, оно продолжается, они так и живут в лиминальном состоянии. Прошлое живёт в настоящем. Один из её собеседников говорит, что ему предлагают забыть об апартеиде, но он не может забыть, как по два-три раза в месяц он ходил на похороны своих соратников и как на каждом митинге его заливали слезоточивым газом. Прошедшие через геноцид в Руанде тоже не могут просто взять и забыть — поэтому они поддерживают мемориалы, где выставлены гробы с останками убитых, — чтобы вернуть им достоинство и ценность. Население Руанды критически травмировано геноцидом, и, поскольку память об этом передаётся между поколениями, эта травма ещё долго будет определять жизни и идентичности этих людей.

Многие территории, изувеченные войнами и колониализмом, сегодня застряли в замкнутом круге, когда им отказывают в современности, потому что они недостаточно быстро развиваются, потому что высосаны экстремальным насилием, и справедливость не была восстановлена. Во время войны в Ираке США использовала снаряды с белым фосфором и обеднённым ураном, всего в иракской земле было оставлено больше 250 тонн урана, который продолжает влиять на количество смертей от онкологии. Это то, что исследователь Роб Никсон называет медленным насилием — «распространенное, но неуловимое насилие с отсроченными последствиями». Как обеднённый уран в Ираке, личная и групповая память о войнах и другом организованном насилии ещё долго будет влиять на её носителей, определяя то, кто они есть и кем могут стать.

Саммари:

— Война — это всегда внезапно, даже если она статистически вероятна; назвать войну войной и насилие — насилием можно только ретроспективно

— Военное время в 21 веке превращается в неограниченный мандат на насилие по усмотрению государства; война расползается на менее видимые уровни общественной жизни

— Война — это конвейер насилия, который травмирует людей; травма влияет на тело и сознание человека, вызывая темпоральные разрывы и проблемы с идентичностями

— Войны отнимают у людей надежду и увеличивают распределённое в мире отчаяние, это препятствует позитивному функционированию идентичностей

— Войны производят разные темпоральные режимы для разных социальных акторов; также война это гиперсобытие, которое стягивает время вокруг себя, колонизирует время участников и наблюдателей

— Групповые идентичности не появляются в результате войн или насилия, это необходимость ре-интерпретации насилия становится фоном для возникновения новых мастер-нарративов и групповых идентичностей

— Война оставляет травмы в коллективной памяти, которые требуют глубокой проработки и заживления; темпоральность государственных и международных институтов, как правило, не совпадает с темпоральностями жертв войны, поэтому заживление требует ещё дольше времени

эпилог

В одном из текстов о темпоральности беженцев исследовательницы из Осло цитируют интервью с Дамиром, двадцатилетним сирийцем в Норвегии:

I. Do you miss your home?

Damir: My home?

INT: Mhm. Do you long for it, miss it?

Damir: I like my home, yes. I forgot my home.

INT: You forgot?

Damir: Yes, I also forgot Aleppo.

INT: Have you forgotten it?

Damir: Yes, I forgot also Syria. I just remember Norway

INT: But do you dream about it? do you remember difficult, bad things that have happened?

Damir: No, no. I do not remember anything, no, nothing. I do not remember my house. I forgot everything in Aleppo. I forgot Syria. Yes.

INT: Do you remember the bombs and the war?

Damir: No, no. Don’t remember.

INT: Maybe it is good that you do not remember?

Damir: Yes, it’s good. It’s good for me.

INT: But what about your family? Do they remember much?

Damir: My family, I don’t know. They don’t remember either. My mother has forgotten. My mother forgot. Also my sister forgot. My little brother, he remembers nothing.