Weird-поэзия: эвакуация из очевидности

Эсследование фантазий современных поэтов в поисках выхода из имперской матрицы [Внимание: в тексте присутствуют психоактивные химеры Кати Сим, галлюцинаторный квир Максима Дрёмова и «Заговоры будущего» Дмитрия Герчикова, признанного ксеноагентом.]

В последние несколько лет наблюдается подъем интереса к weird fiction, «странному письму» как направлению фантастики и художественному методу. Наша повседневная реальность становится все больше weird, вирдовой, и это заставляет искать новые теоретические инструменты и пути осмысления происходящего. Кроме того, вирд стал периодически упоминаться при обсуждении поэтических книг: Максим Дрёмов говорит про weird-реализм в предисловии к сборнику Арсения Ровинского «Сева не зомби» [1] и подробно останавливается на «поэтике вирда» в рецензии на книгу Кати Сим «Общество защиты химер» [2], предлагая для перевода термина неологизм «страннопись». Алексей Масалов собирается посвятить вирду две лекции своего курса «Новейшая поэзия и популярная культура» в Лаборатории Транслит весной 2023 года [3]. Затронута эта тема и в первом за 2023 год выпуске журнала «Новое литературное обозрение» [4], где опубликована рецензия Артема Зубова на книгу «The American Weird: Concept and Medium», причем предлагается не перевод, а транслитерация основного термина («вирд»).

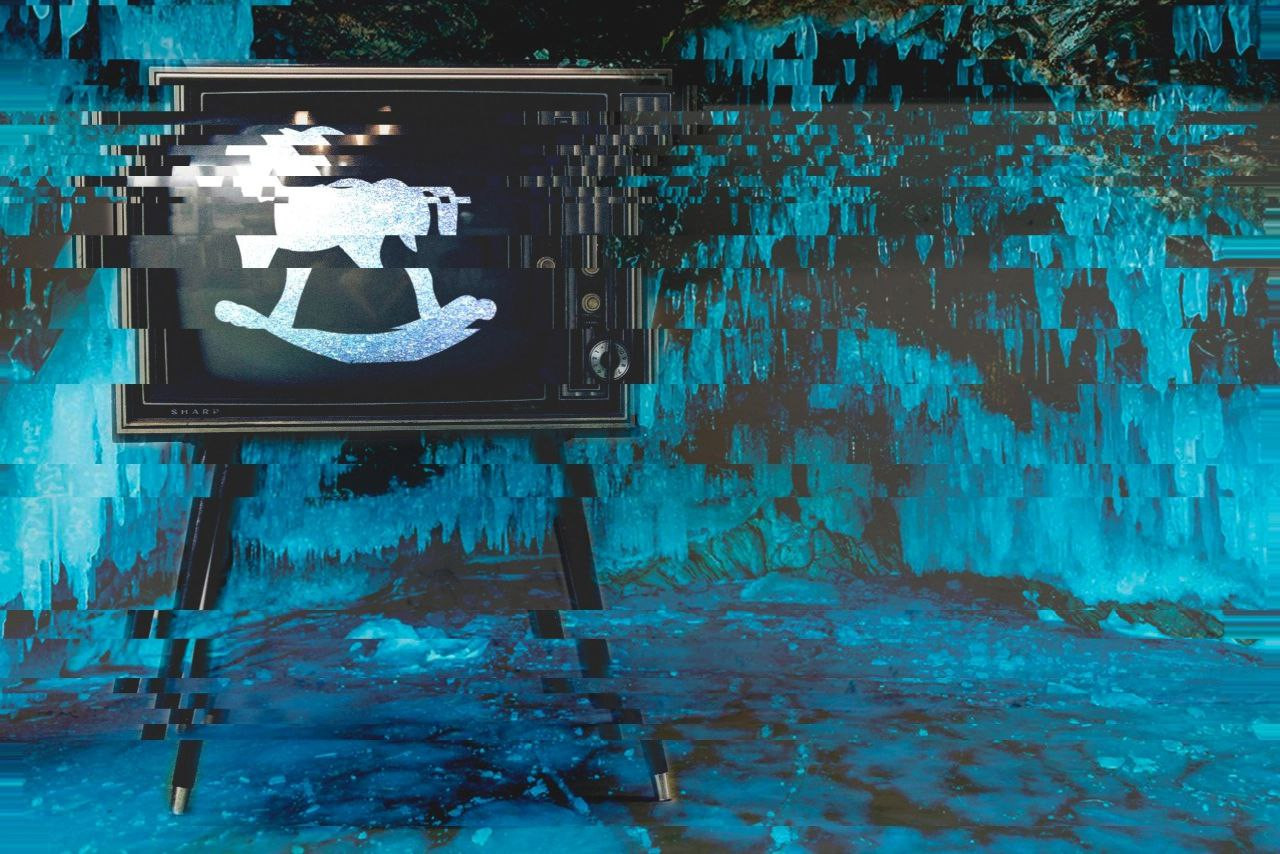

В этом тексте мы предложим собственный, по необходимости предварительный, очерк вирд-поэзии или поэзии, подвергшейся вирдингу. Под этим ракурсом мы рассмотрим текст Дмитрия Герчикова «Заговоры будущего», а также стихи Максима Дрёмова, Кати Сим и некоторых других авторов. В центре наших изысканий будет идея «эвакуации из очевидности»: weird-оптика как аварийный выход из «путинистического реализма», из здравого смысла больной российской современности. Возможно, в условиях схлопнувшегося будущего и навязанной черно-белой имперской парадигмы стоит возродить лозунг «Вся власть воображению!», который в этом году отметит 55-летие, воспользовавшись подрывными образами как ампулой с нашатырным вирдом.

Что такое вирд?

Понятие вирда неразрывно связано с именем Говарда Филлипса Лавкрафта. В знаменитом эссе 1927 года «Сверхъестественный ужас в литературе» [5] автор рассказов о Ктулху обсуждает weird tales (в переводе Л. Володарской они становятся «историями о сверхъестественном») и перечисляет образцы этого жанра из прошлого. Согласно Лавкрафту, в

Таким образом, вирд был и остается спорной литературоведческой категорией, гораздо менее строгой, чем определения других жанров. Сорочан указывает [9], что вирд можно назвать «неканоническим жанром» по Бахтину: канонические жанры воспроизводят единую структуру, неканонические — постоянно уходят от нее и обновляются. Вирд-фикшн лучше рассматривать как переходную форму, которая под одним ракурсом может выглядеть как направление, под другим — как жанр, под третьим — как повествовательный модус, под четвертым — как авторская философия. Вирд можно определить через набор генетических черт, которые у него с большой долей вероятности (но не обязательно) обнаруживаются: фантастичность (описание сверхъестественного), наличие «готической хромосомы» (связь с литературой ужаса), столкновение с неописуемыми сущностями, выходящими за границы человеческого разумения. Некоторые гены добавляются по желанию или становятся результатом непреднамеренной мутации, например, ориентализм рубежа XIX-XX веков («Новые Арабские ночи» Р.Л. Стивенсона), который, среди прочего, привел к некоторым восточным чертам лавкрафтианского мифоса («Некрономикон» написан безумным арабом Абдулом Альхазредом). В случае с «новым вирдом» ситуация осложняется, так как произведения Мьевиля, Вандермеера и других современных писателей вобрали в себя наработки многих фантастических жанров XX века, в том числе фэнтези, стимпанка и научной фантастики. Соотношение ингредиентов изменилось, но сохранилась ориентация на «странное», причудливое, парадоксальное, неконцептуализируемое и потенциально жуткое. Важной осталась «расплывчатость» вирда, его существование между жанрами.

Одновременно с выходом антологии «The Weird» в 2012 году философ Грэм Харман выпустил работу «Weird-реализм: Лавкрафт и философия» [10]. Трактовка Хармана стала широко распространенной и упоминается Максимом Дрёмовым в рецензии, о которой шла речь выше. В центре «Weird-реализма» лежит понятие зазора (gap). Харман разделяет писателей на тех, кто устраняет зазоры, и тех, кто их производит. Лавкрафт относится ко вторым: «Ни один другой писатель не был так озадачен зазором между объектами и способностью языка их описывать…» [11] («Внутри наших монстров должен действовать какой-то более глубокий и более зловредный принцип, ускользающий от всякого подобного определения» [12].) При этом важно, что вирд работает и на уровне содержания, и на уровне формы: необходима игра произведения «с фоновыми условиями жанра» [13], в котором оно написано.

Напомню, что Харман входит в четверку спекулятивных реалистов, собравшихся в 2007 году для противостояния тому, что они назвали «корреляционизмом» (убеждением значительной части философии последних двухсот лет в том, что нам доступна только корреляция между субъектом и объектом, но никогда не сами они по отдельности). Второй чертой, объединившей спекулятивных реалистов, по словам Хармана [14], стало именно увлечение Лавкрафтом. Учитывая, что два из четырех участников движения (Йен Гэмильтон Грант и Рэй Брассье) были учениками Ника Ланда, уместно напомнить об интересе британского философа к наследию Лавкрафта. Один из его главных терминов — гиперверие — определялся, в том числе, как способ вызова Древних [15]. Таким образом, целый пласт новейшей мысли заслуживает приставку weird, особенно тех режимов философствования, что называют темными.

Эту связь закрепил сборник эссе Марка Фишера «Странное и жуткое» («Weird and Eerie») [16], в котором «готические ноты» оригинального вирд-букета разбавляются фрейдистскими и лаканианскими (Лакан, по Фишеру, предлагает weird-психоанализ), а все вместе помогает определить, как пишет Сорочан, «очарование внешнего, находящегося за пределами обычного восприятия, понимания и опыта» [17]. Фишер дает собственное нестрогое, но полезное определение вирда, говоря, что это «некое осознание неправильности, убеждение, что этого не должно быть; зачастую это знак встречи с новым, сигнал того, что наши прежние идеи и принципы устарели» [18].

Среди всех «сиамских» тем, вырастающих вокруг странного письма («вирд и хоррор», «вирд и абсурд», «вирд и магический реализм»), необходимо коротко остановиться на одной, наиболее актуальной при рассмотрении поэзии: «вирд и сюрреализм». «Причудливое» в

Навстречу вирд-поэзии

Теперь понятно, что говорить о современной вирд-поэзии можно только обтекаемо, туманно, «вирдово». Польза от нового термина может быть лишь ситуативной, и применять его следует с осторожностью. Очевидно, что поэтические работы не могут конкурировать с прозаическими в создании полноценных вирд-сюжетов: в стихах вирд в большей степени фрагментируется. Тем не менее, этот теоретический инструмент содержит некоторый заряд свежести и позволяет взглянуть на знакомые явления с нового ракурса. Вирд удобен именно своей «зазорностью»: он проходит по лезвию между фантастическим и реалистическим, между детским и взрослым, между высоким и низким (элитарным и массовым) [20], но при этом не приводит к их слиянию, как в сюрреализме.

Перечитаем стихотворение Дмитрия Герчикова «Заговоры будущего», завершающее сборник 2021 года «Последний день времени». Оно представляет собой некую пародию на Нострадамуса — краткую историю будущего, серию абсурдных пророчеств. На наш взгляд, именно к этому тексту, как к тотемному пилону в

2021.3. К марту у младенцев вырастут клыки, остановятся сахарные заводы.

2021.6. Июньский переворот песка в Нидерландах. 2021.7. Мертвые геи-биологи возвращаются к жизни в июле. Евро +15, доллар -19.

2022.6. В июне в Казахстане говорящие нефтяные скважины пожрут оленей и олигархов.

2022.11. Именительный падеж зарубит топором винительный падеж.

2023.10. В Хабаровске елям проповедуют комары. 2023.11. Армия снега наступает на Сбербанк.

2026.1. Бразильские осы колонизируют солнце. 2026.2. Уральская «Секта красных губ» докажет, что клавиши фортепьяно и лампы накаливания имеют нервную систему. 2026.3. Австралия будет уменьшена до монеты и выброшена в римский фонтан, а Москва преобразована в двухъярусную кровать.

«Заговоры будущего» удовлетворяют основным критериям, перечисленным выше: они (поли)фантастичны, они играют с неназываемым или непредставимым, они несут смутную угрозу. Кроме того, герчиковский текст проблематизирует «фоновые условия жанра», как того требует Грэм Харман: стихотворением его можно назвать лишь очень условно. Пророчества записаны в строку, никаких признаков версификации не содержат. Однако в контексте поэтики Герчикова это закономерно: его тексты часто принимают необычные, антипоэтические формы (от резюме до протоколов задержания на митинге). Максим Дрёмов назвал такую стратегию «всесторонним тест-драйвом границ литературы и литературности» [22]. Несмотря на слабую связь с конвенциональными представлениями о поэзии, текст Герчикова — это именно стихотворение или поэма в том смысле, что он непрозрачен, небуквален и в первую очередь занят, помимо всяких коммуникативных задач, распяливанием факта собственного существования на границах всех перспектив.

Погружая читателя в безвоздушное пространство между шизофренической новостной повесткой, окрашенной в цвета апокалипсиса, и ее отражением в кривом зеркале поэтической перформативности, «Заговоры будущего» показывают механизм действия «зазоров», если угодно, их освободительный потенциал. Засчет своей промежути (неологизм Станиславы Могилевой), попадания в разломы между фантастическим и реалистическим, детским и взрослым, элитарным и бульварным [23], weird, как представляется, способен стать эвакуацией из стереотипов, конвенций, перцептивных трафаретов. Он несет с собой неисчерпаемый запас странности, несокращаемый образный избыток, как упаковка с чипсами, на дне которой всегда остается еще немного соленых крошек.

Случай Герчикова показывает, что вирд лучше всего чувствует себя в зазоре между композиционными элементами, в состоянии недооформленности. Если все стихотворение посвящено описанию какой-нибудь фантастической ситуации, то его вирдовость падает, а риск извлечения «морали» повышается. Скажем, персонажи одного из текстов Данилы Давыдова из сборника «Ненадежный рассказчик» сочиняют гимн Божественному Роботу [24]; даже несмотря на «промежуточный» характер этой ситуации, она не ощущается как причудливая в вирдовом смысле. И философские ориентиры (размышления о будущем человеческого вида), и постконцептуалистская ирония, и раёшный стих, которым пишет Давыдов, позволяют восприятию этого текста встать на достаточно прочный фундамент. Кроме того, монолитность «сюжета» напоминает о новом эпосе Арсения Ровинского и Федора Сваровского и пародийных научно-фантастических балладах Андрея Родионова, которые можно отнести к предшественникам вирда. В статье «Фантастические сюжеты в современной поэзии» Аркадий Штыпель перечисляет и другие ветви вирд-родословной, однако почти все они тяготеют к крупным формам либо к произведениям, в которых возможна реконструкция некоторой единой фантастической коллизии [25].

Гораздо более «зазорными» оказываются тексты, в которых вирд-образы предстают неупорядоченными, не собранными в букет. В них содержатся только трудноуловимые вирд-закваски или вирд-сыворотки. Именно такое фрагментарное, но насыщенное фантазмами письмо лежит в основе стихов Кати Сим. Сюжетная ткань присутствует в них лишь ажурно. Например, из следующих строк можно извлечь едва намеченную «пандемийную» тему [26]:

вирусы замерли в воздухе — темные балерины-гориллы,

они не кричали: верни нам лес,

они ждали, добрые джинны,

а после замерли в марлевых городах

На презентации сборника Кати Сим «Общество защиты химер», проведенной «Метажурналом» [27], прозвучали названия нескольких направлений фантастики или режимов фантастического, обсуждавшихся выше. Юлия Подлубнова предложила термин «волжский сюрреализм», Людмила Казарян вспомнила про киберпанковскую книгу Джеффа Нуна «Вирт» (несмотря на видимую близость «вирду» в русском переводе, в оригинале это «Vurt»), Виталий Лехциер завел речь о посткафкианской тревоге, Илья Кукулин, среди прочего, обратил внимание на гротескные образы, а сама поэтесса отметила влияние магического реализма Милорада Павича, но кроме того признала близость своей практики вирд-фикшн. Сама трудность в определении стилистических ингредиентов указывает на то, что образы Сим как бы смотрят на читателя из «зазоров», из трещин в существующих литературных и культурных иерархиях [28].

Приведем еще один текст, который мы считаем почти образцовым примером поэтического вирда. Это стихотворение Максима Дрёмова, опубликованное в его телеграм-канале [29]. Как и в других «вирд-перечнях» (которые, кажется, наследуют «Классификации животных» Хорхе Луиса Борхеса), строки здесь идут «в порядке живой очереди» слабо связанных друг с другом образов. Вначале читателя встречает телефонный справочник: «101 — пожарные, 102 — ментура, 103 — скорая, / 104 — газовщики, 105 — ритуальная служба», — но затем происходящее быстро выходит

…106 —

ателье для великанов и лилипутов (по будням), 107 —

ремонтники сумеречных плащаниц, 108 — коман-

да гримёров кыштымского карлика, 109 — брига-

да специально обученных поэтов, пишущих только

газеллы об алхимических опытах…

Очень скоро мы оказываемся в том же мрачном пандемониуме, как и у Герчикова или как в кульминации фильма «Хижина в лесу», где герои обнаруживают себя частью хоррор-конструктора, в окружении сотен кабинок со всеми мыслимыми и не мыслимыми ужасами. С тем лишь уточнением, что кабинки Дрёмова содержат не классических персонажей хоррора, а разношерстных обитателей вирд-коммуналки, пересыпанных поэтическими перформативами и пародиями на доску объявлений. Общая рамка для фантазий не ослабляет, а подчеркивает их вихревую вирдовость, как бы подталкивая читателя к решению невозможной задачи: попытаться представить себе мир (даже сугубо воображаемый), где все эти не совместимые друг с другом персонажи, сеттинги, стили, жанры, логики действительно могли бы попасть в единую таблицу.

И у Герчикова, и у Дрёмова заметно стремление к поискам необычного («зазорного») вирд-формата для написания стихотворения. Список здесь (а также календарь, телефонный справочник и так далее) — не просто способ организации материала, но продолжение жанровых игр, попытка одновременно поэтически осмыслить и спародировать те или иные текстовые модальности. При этом, как отмечает Алексей Конаков, перед нами не концептуалистская «поэтика каталогов»: своим компендиумом Герчиков «фиксирует не утомление, но удивление от мира» [30]. Порой «странный» эффект достигается иронической буквальностью, с которой автор следует им же самим изобретенной процедуре. Так, миниатюра Дарьи Суздаловой «График театральной труппы карлиц-передвижниц на майские праздники» [31], действительно, представляет собой график театральной труппы карлиц-передвижниц на майские праздники:

6 мая — карлицы не двигаются;

7 мая — карлицы не двигаются;

8 мая — карлицы слегка елозят ходулями, как бы прощупывая почву;

9 мая — карлицы двигаются (до полудня), карлицы не двигаются (после полудня);

10 мая — карлицы не двигаются.

Удивительным историческим примером weird poetry, где совмещены фантастичность и оригинальность формата, является текст Рене Домаля «Несколько французских поэтов XXV века», увидевший свет в 1941 году [32]. Это полноценная медитация в жанре «фантастического литературоведения», который примерно в то же время практиковался Борхесом, а позднее был освоен Станиславом Лемом и другими. Домаль предлагает очерк истории языка и литературы с XX по XXV века, изобретает художественные течения, пересказывает биографии вымышленных поэтов и приводит цитаты из них. Одно из стихотворений будущего носит безупречно вирдовое название: «Импровизированный катрен на этическом конгрессе 2400 года в Тимбукту».

В своем телеграм-канале Дмитрий Герчиков отмечал, комментируя собственные жанровые поиски: «Мне нравится писать такие стихи, которые меняют само определение стиха, в этом смысле мне всегда хочется создать текст, вовсе не похожий на поэзию per se, а

Сияющие вирдспективы: квирд, кибервирд, вирд-теория

Перечисленные векторы для вирд-штудий можно было бы дополнить темами, материал для которых пока существует в очень ограниченном объеме. Так, можно очертить перспективы вирда в

Еще один перспективный гибрид — это кибервирд, в котором из всех фантастических влияний на первый план выходил бы киберпанк, посткиберпанк и вдохновленные ими направления темной философии. Собственно, уже давно и активно ведутся художественные поиски в зазоре между человеческим и машинным. К ним относятся разнообразные кибернетические «найденные объекты» (спам-поэзия, фларф, дорвеи, использование предиктивного набора смартфона), создание гибридов между естественными языками и языками программирования (Mezangelle Мез Бриз [36]), опыты в области геймификации (текстовый квест Ростислава Амелина [37], использование чит-кодов у поэта Игоря Ванькова [38]) и поэтическое осмысление переписки с

Совсем недавно генеративный искусственный интеллект объединил двух из трех главных героев этой статьи (Максима Дрёмова и Дмитрия Герчикова), когда первый создал нейросетевую версию второго [40]. Сделано это было с помощью той же русскоязычной языковой модели ruGPT-3, которой пользовался и Пепперштейн. Нейросеть выдала альтернативные «Заговоры будущего» (это объясняется, конечно, «затравкой», которую скормили чат-боту). Например: «2025.1 При выходе в отставку все снеговики, лепящие снеговиков, станут мучениками, мучениками-снеговиками». Или «2030.1 Будет восстановлена Совесть, выведенная из анабиоза в комнате смеха». Здесь вирдовость усугубляется новым зазором — между человеком и машиной, — а также всем комплексом этико-фантастических вопросов о том, как именно следует воспринимать самовыражение чат-ботов. Очевидно, что в скором будущем станет возможным создание еще более запутанных гибридов с использованием множества технологий. Отчасти, такой «мультивирд», хоть и без явного фантастического элемента, уже практикует Андрей Черкасов, чьи тексты становятся результатом применения самых разных цифровых инструментов, от генератора случайных чисел до гугл.перевода [41].

Третья «вирдспектива» — это развитие вирд-филологии и

Заключение: будущее человеческого ви (р)да

Вернемся к центральному тезису: вирд-поэзия способна осуществить или помочь осуществить эвакуацию из очевидности. Тренировка фантазии и пролиферация зазоров, которые обеспечивает вирд, необходимы, если мы хотим вообразить выход России из черной полосы (и вообще продолжение истории) — хотя бы отдаленно представить себе следующий этап развития за пределами навязанных сверху ложных дихотомий. В этом плане любопытно обнаруживать вирд-мотивы в антивоенных стихах [43], где они как будто призваны преодолевать инерцию «путинистического реализма», если переиначить термин Марка Фишера. (В измененном виде первая фраза его знаменитой книги звучала бы так: «Легче представить себе конец света, чем конец путинизма».) Возможно, подрывная вирд-образность — и есть столь необходимая нам идейная перегрузка (в обоих смыслах):

Хочется закончить строками Дмитрия Герчикова из его стихотворения «Стихотворение» [44] (что можно считать вирд-переосмыслением жанра «стихотворения»):

«Сколько раз мы коснемся друг друга — столько времена расколются на части. Беспроводные сети опутают воздух, жидкие механизмы усовершенствуют кровь, информация станет сладкой как миндальное молоко, но мы будем прикасаться к друг другу, пока доносятся взрывы на границе между девяностыми и нулевыми, жизнью и смертью, родиной и русским языком» .

[Примечания]

1. Цит. по: Мария Малиновская. Взгляд из отсутствия (Арсений Ровинский. Сева на зомби) Новый Мир.

https://nm1925.ru/Archive/Journal6_2022_3/Content/Publication6_7981/Default.aspx#sdfootnote5sym

2. Максим Дрёмов. Пролетая над гнездом химеры (НЛО 174)

https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2022/05/nlo174-312-316-dremov.pdf

3. Сообщение о курсе Алексея Масалова «Новейшая поэзия и популярная культура»

4. Артем Зубов. Американский «вирд»: жанр и эффект (Рец. на кн.: The American Weird: Concept and Medium. L.; N.Y., 2021).

https://www.nlobooks.ru/upload/iblock/46f/342-346%20zubov179bib.pdf

5. Говард Филлипс Лавкрафт. Сверхъестественный ужас в литературе (перевод Л. Володарской)

http://www.lib.ru/INOFANT/LAWKRAFT/sverhestestvennyj_uzhas_v_literature.txt

6. Сорочан А.Ю. Странная классика: weird fiction и проблемы исторической поэтики: Монография. — Тверь: Тверской государственный университет, 2020. — С. 13. (Этимологически weird восходит к

7. The Weird: A Compendium of Strange and Dark Stories. Tor Books, 2012.

8. The New Weird. Tachyon Publications, 2008.

9. Сорочан, Странная классика, сс. 6-7.

10 Харман, Грэм. Weird-реализм: Лавкрафт и философия / пер. с англ. Г. Коломийца и П. Хановой. — Пермь: Гиле Пресс, 2020. — 258 с.

11. Там же. С. 14.

12. Там же. С. 30.

13. Там же.

14. Харман, Грэм. Спекулятивный реализм: введение / пер. с англ. А.А. Писарева. — М. : РИПОЛ классик, 2020. — С. 34.

15. См. глоссарий CCRU в сборнике Abstract Culture: [https://monoskop.org/images/f/f1/CCRU_Abstract_Culture_Digital_Hyperstition_1999.pdf]. Ник Ланд, по-видимому, первым превратил имя Ктулху в прилагательное («ктулхоидный»), см. текст «Occultures» в сборнике «Fanged Noumena», где встречается «cthulhoid-continuum of destratified hypermatter». Другой неологизм с именем лавкрафтианского божества — это «Ктулуцен» Донны Харауэй, введенный в книге 2016 года «Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene».

16. Fisher M. Weird and Eerie. L.: Repeater Books, 2016. P. 144.

17. Сорочан, Странная классика, с. 45.

18. Цит. по: Сорочан, Странная классика, с. 46.

19. Олег Горелов. О сюрреалистическом в русской поэзии (Воздух #41, 2021)

https://litkarta.ru/porjects/vozdukh/issues/2021-41/gorelov

20. Следует оговориться, что такие же формулировки встречаются при обсуждении других фантастических модальностей, например: «Гротескное всегда реализуется на переходах и совмещении границ, метаморфозах прямо противоположных явлений: малого / большого, верхнего / нижнего, «возможного» / «невозможного», человеческого / нечеловеческого, живого / неживого и пр.» (Лавлинский С.П., Малкина В.Я. О категориях фантастического, гротескного, абсурдного // Абсурд, гротеск и фантастика в визуальных измерениях: сборник статей / сост. и ред. В.Я. Малкина, С.П. Лавлинский. — Москва: Эдитус, 2019. — С. 23.) Цит. по: Алексей Масалов. Трансгрессивное письмо Андрея Сен-Сенькова: джазовый гротеск и галлюцинаторная ирония. (Флаги #4, https://flagi.media/piece/49).

21. Дмитрий Герчиков. Заговоры будущего (Цирк «Олимп»+TV №35 (68), 2021)

https://www.cirkolimp-tv.ru/articles/968/zagovory-budushchego

22. Максим Дрёмов. Тысяча и одна машина

http://www.textonly.ru/case/?issue=51&article=39286

23. Здесь остался непроговоренным еще один зазор: между научным и

24. Данила Давыдов. Ненадежный рассказчик. Седьмая книга стихов. — М.: НЛО, 2022. — С. 144.

25. Аркадий Штыпель. Фантастические сюжеты в современной поэзии (Новый мир, 2022, 9)

https://nm1925.ru/Archive/Journal6_2022_9/Content/Publication6_8101/Default.aspx

26. Катя Сим. Общество защиты химер (Флаги #4)

27. Презентация сборника «Общество защиты химер»

https://www.youtube.com/watch?v=a0v8-JSDoBE

28. «Химеричность ее [Кати Сим] героев, сплавленных из гибнущего антропоцена, довременной архаики и техногенной трансгрессивности, позволяет разомкнуть границы познания и воображения и, выражаясь метафорой, ставшей заглавием одного из циклов, добыть огонь — спустить монстров, рожденных сном разума, на агентов всех иерархий». Максим Дрёмов. Пролетая над гнездом химеры (НЛО #174).

https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2022/05/nlo174-312-316-dremov.pdf

29. Максим Дрёмов (https://t.me/epigraphpourunlivrecondamne/140)

30. Алексей Конаков про «Последний день времени» («Воздух» 2021, №42)

http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2021-42/hronika/

31. Дарья Суздалова. Град из слепышей («Флаги» #10)

32. Рене Домаль. Поэзия XXV века (перевод с французского Валерия Кислова)

http://pustoshit.ru/14/daumal.html

33. Дмитрий Герчиков (https://t.me/denvremeni/75)

34. Реплика Эрнста Йандля взята из издания: An Anthology of Concrete Poetry. Edited by Emmett Williams. Something Else Press, 1967. Цитата приводится на стр. 326 pdf-версии, доступной по адресу https://monoskop.org/images/a/a6/Williams_Emmett_ed_Anthology_of_Concrete_Poetry.pdf (проверено 03.03.2023). В самой книге нумерация страниц отсутствует.

35. Максим Дрёмов (https://t.me/epigraphpourunlivrecondamne/109). Квир и

36. О языке Mezangelle австралийской поэтессы Мез Бриз можно прочитать здесь: https://spacemorgue.com/mezangelle-an-online-language-for-codework-and-poetry/.

37. О своей поэтической игре «СимСтаб» («Симулятор Стабильности») Ростислав Амелин рассказывал в

38. Игорь Ваньков на сайте Премии Аркадия Драгомощенко

https://atd-premia.ru/2021/08/22/igor-vankov-rossiya-perm/

39. Работы Юрия Рыдкина из серии «Биокиберискусство» на основе переписки с

https://syg.ma/@rydkin/kibier-non-fikshn-biokibieriskusstvo

https://polutona.ru/?show=0829114346

40. Результат эксперимента представлен в

https://t.me/epigraphpourunlivrecondamne/146?comment=340.

41. Андрей Черкасов. Дополнительные поля; предисл. М. Дрёмова. — М.: Новое литературное обозрение, 2023. — 264 с.

42. Дмитрий Голынко. Поэзия закрытого доступа: тезисы к объективации поэтического образа

43. В качестве примера «протестного вирда» можно привести такие строки Екатерины Вахрамеевой: «пока мы ведём семинары по путинодицее, родина посылает в заградотряды луноходы, / купленные на алиэкспрессе, тактические бронежилеты из токсичных отходов, живых и мёртвых, застрявших у неё под ногтями» (https://vk.com/vakhrameyeva?w=wall23767555_4887&ysclid=lf0y2h8i4j2749266). Обзор фантастических тропов в оппозиционной поэзии потребовал бы отдельного исследования.

44. Дмитрий Герчиков. «Стихотворение» (https://greza.space/kate/)