Питер Вульфиндейл. Нормальная работа будет восстановлена в ближайшее время (часть первая)

(ссылка на оригинальный текст в блоге автора)

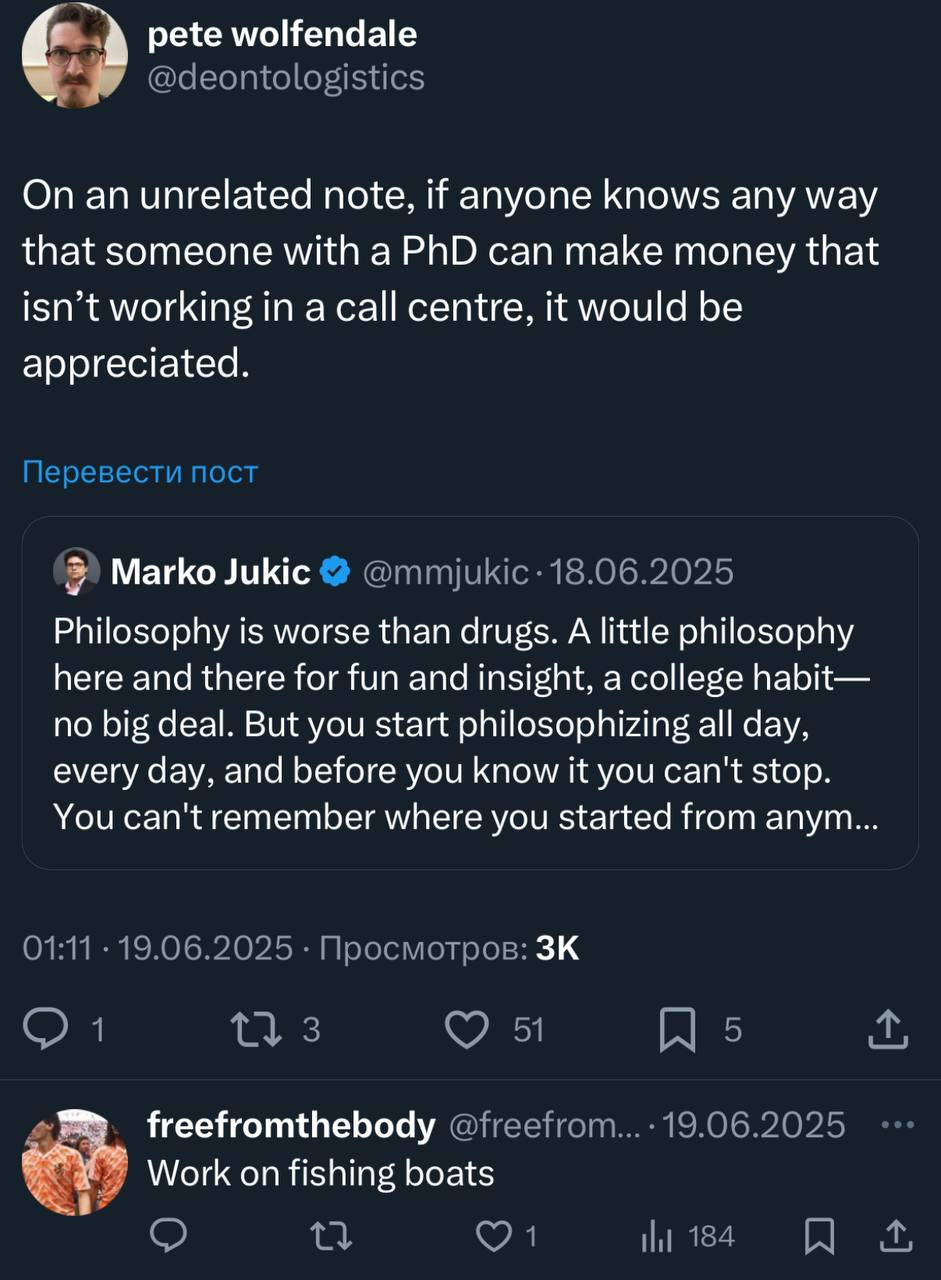

Дорогие друзья и случайные читатели, под-коллектив "Заговора Искусства" предлагает вашему вниманию очередной философский лонгрид, посвященный (как мы уверены) самым что ни на есть родным, любимым и актуальным для вас темам, а именно: депрессии, селфхейту и ингуманизму. Это довольно старый и не особо известный текст британского философа Питера Вульфиндейла, который был опубликован в его авторском блоге ещё задолго до того как Питер окончательно сдался депрессии и разочаровался в теоретическом производстве. Мы решили перевести его на русский язык и опубликовать здесь по целому ряду причин, которые показались нам весомыми.

В первую очередь, он оказался весьма важным для наших попыток осмыслить некоторые сложно устраняемые сомнения и вопросы, которые успели возникнуть при работе над переводом первой главы "Интеллекта и духа" Резы Негарестани. Как возможно корректно осмыслить различие между сознанием как mind и сознанием как conscioussness? О чем идет речь, когда мы отделяем одно от другого, при том, что одно в другое все равно непреклонно норовит соскользнуть, оставив определенный осадок неясности? Данный текст Вульфиндейла мы рассматривали прежде всего в качестве одной из попыток дать определенный ответ на эти вопросы (или как минимум ясно эти вопросы эксплицировать), хотя его содержание, безусловно, полностью к этой функции редуцировать невозможно. Так или иначе, в нем можно найти и весьма основательную критику биоконсервативных интенций разнообразного нового материализма, и довольно трезвые рассуждения о бесполезности фигуры делезо-гватарианской множественности для практической деятельности в рамках адвокации прав нейроотличных людей с multiple personality disorder, и дельные замечания относительно схем Томаса Метцингера. Текст публикуется двумя кусками в силу технических ограничений платформы.

0. Порочные циклы Очередной год, очередное длительное отсутствие. Ведь тот ещё год выдался, не правда ли? Учитывая, что 2020-й уничтожил все шансы 2016-го на титул худшего года на моей памяти, а 2008-й и 2012-й также были далеко не самыми приятными, я даже не хочу загадывать, чем удивит меня 2024-й. Минувший год для меня в первую очередь ознаменовался расширением арсенала тех методов, которые использует мое тело в целях саботажа моей деятельности, и речь даже не о COVID-19! Возникли загадочные проблемы с обменом веществ, в силу которых углеводы в моем организме начали превращаться в калечащую усталость, и все это на фоне привычных хронических цервикогенных головных болей и плохо управляемого биполярного расстройства. В подобной какофонии болезненного шума было довольно сложно распознать отдельные симптомы. Много времени ушло не только на то, чтобы понять, что именно происходит, но и на то, чтобы подобрать новую диету, которая позволяет мне теперь большую часть времени оставаться в здравом уме и работоспособном состоянии. Самым худшим оказалось то, что лекарство (баклофен), которое действительно помогало справляться с головными болями, в итоге спровоцировало длительный период гипомании, который затем привел к депрессивному спаду, гораздо более значительному и тяжелому чем обычно. (Ещё один балл в пользу гипотезы о том, что мания провоцирует депрессию). Добавьте к этому кошмару отказ от кофеина, и январь–март 2020 года выйдут крайне неприятными, — это случилось ещё до того, как пандемия упразднила наше коллективное восприятие времени как таковое, превратив каждый новый день в попытку справиться с обстоятельствами бессрочной изоляции. Я безуспешно старался читать внятные лекции по Аристотелю студентам-первокурсникам, не понимая, что причиной сопутствующего ступора является съеденный утром круассан, и воспринимал все происходящее как некое Сизифово наказание за тщеславные мысли о том, что я действительно когда-нибудь буду способен стать университетским преподавателем. Большую часть прошлого года я ощущал себя сообщением о собственном отсутствии в человеческом облике: «Боюсь, что Пита сейчас нет на месте, но он обязательно свяжется с вами, как только сможет. Нормальная работа будет восстановлена в ближайшее время». 1. Отсутствующие самости Дисфорию, связанную с катастрофической дисфункцией тех способностей, с которыми мы более всего себя идентифицируем, трудно описать, не говоря уже о том, чтобы дать ей точное определение. Это удивительное ощущение отсутствия. Словно вы в действительности не присутствуете в своем существовании. Возможно, что это похоже на обобщенный синдром самозванца, при котором человек оказывается в необычном положении, выдавая себя за кого-то иного. У всех бывают плохие дни, плохие недели, а иногда и более длительные периоды кризиса, но они не всегда вызывают подобный дисфорический сбой в циклах само-распознавания. Они не всегда сопровождаются страхом того, что кризис уже не закончится никогда и утраченные способности больше не вернутся. Страхом о том, что вопреки всем заявлениям, которые вы не устаете повторять себе и окружающим, нормальная работа уже никогда не будет восстановлена. К сожалению, этот страх может расти и укрепляться со временем. По мере того как подобные эпизоды приходят и уходят. Трудно доверять индуктивному доказательству того, что солнце в действительности взойдет снова, если каждая ночь кажется чуть темнее вчерашней, а каждый рассвет — чуть тусклее прежних. Ожидание нового дня постепенно прокисает трауром по дням ушедшим. Это приводит к тому, что другие, менее регулярные расстройства с легкостью начинают провоцировать ощущения тревожности и дисфории, характерные для недугов постоянных и периодических. И тогда в дело вступают уже знакомые нам механизмы. Мы в режиме ожидания. Мы откладываем работу. Мы приносим извинения за все неудобства, вызванные сбоями в системе. И мы обещаем связаться со всеми, как только снова придем в себя.

Но я думаю, что на сегодня довольно интроспекции. На первый взгляд задачей этого текста является еще раз объяснить вам, почему блог молчал, и сообщить, что его нормальная работа будет в той или иной форме восстановлена. По крайней мере до следующего подобного случая. В прошлом году у меня появилась привычка использовать блог в основном для сбора и комментирования материалов, которые я публиковал в социальных сетях, и, хотя чаще всего мне было свойственно молчать долгими периодами, у меня накопилось много недоработанных текстов, которые я намерен переработать и выпустить в темпе, совместимом с моими другими занятиями. Кроме того, в Twitter также накопилось много нового контента, который необходимо собрать и подготовить для использования здесь. Тем не менее. С учетом того, что определенные успехи в изучении неврологических функций во многом были достигнуты благодаря исследованиям дисфункциональных случаев, я убежден в том, что мы можем точно также узнать нечто новое о природе идентичности личности, изучая случаи, когда она разрушается теми или иными способами. Намного легче воспринимать себя в качестве простой и неделимой субстанции опыта, когда не замечаешь, из чего изготавливается колбаса самости, и намного проще относиться к личной автономии как к данности, когда не сталкиваешься с ситуациями, когда её механизмы начинают выходить из строя. Я надеюсь на то, что те, кто на собственном опыте испытывал эту дисфорическую реальность своей сконструированности, смогут внести определенный вклад в наиболее (ин)гуманистический из всех возможных проектов, — то есть в проект конструирования лучших самостей. 2. Презренные тела Мы уже можем в самых разных формах вести речь о таких вкладах. Но прямо сейчас позвольте мне слегка отомстить своему телу, этому жалкому мясному мешку. В последнее время я часто критикую эмбодимент-дискурс, в то время как он продолжает распространяться по всему академическому ландшафту. Этому есть разные объяснения, некоторые из которых приводились мной в интервью с Энтони Морганом для тематического выпуска журнала The Philosopher, посвященного телам. Однако есть один определенный аспект, который в этом интервью не был затронут. Не в последнюю очередь потому, что он наиболее спорный. Я все больше подозреваю, что эмбодимент-энтузиазм, который сегодня охватывает практически все сферы жизни от познания до политического праксиса и конструирования связанных с ним исторических нарративов, поощряет некритическое завышение значения тела, которое органично вписывается в нормативный натурализм. Это означает, что интеллектуальная тенденция, известная своим отвергающим традиции радикализмом, может быть легко использована для поддержки некоторых форм консерватизма, которые мы должны находить глубоко тревожащими.

Я думаю, что большинство из нас готовы поддержать идею создания условий, которые позволят людям любить свое тело, за счет искоренения стандартов красоты, которые не только ставят тех, кто им не соответствует в положение социальной неудачи, но и наносят психологический вред тем, кто их интернализирует. Но также я полагаю, что мы можем столкнуться с тонкой гранью между созданием условий и настоятельным требованием, особенно если речь касается изменения системных особенностей широкого культурного, политического или экономического контекста. Мы не должны требовать подобной любви к своему телу от всех людей без исключения. И, в особенности от тех, кто в той или иной степени ограничен в возможностях [who are disabled by it in some way]. Если они действительно могут и хотят его любить, нам следует это одобрять и поддерживать, но мы не должны возмущаться, если кто-то предпочтет любви амбивалентность, смущение или даже ненависть. Это мое тело. Подобных ему много, но это — мое. И моей ненавистью к нему я вправе распоряжаться по собственному усмотрению. Тем не менее, та же самая критика эстетической хирургии может легко пересечь эту черту и скатиться к более или менее явному эстетическому натурализму. Неясность границы между тем, что считается эстетической хирургией, и тем, что считается хирургией реконструктивной, как с философской, так и с клинической точки зрения, явно демонстрирует, в какой степени подобный натурализм присутствует на заднем плане, когда речь заходит о проблеме выбора, который мы совершаем в отношении собственного тела. Это касается как вопросов репродуктивного выбора женщин, так и их косметического выбора, а также вопросов терапии и хирургии, используемых транс-людьми для коррекции своей биологии в соответствии с гендерной идентичностью. Биоконсерваторы ведут свою агитацию по каждому из этих направлений, и между ними возникают новые и весьма тревожащие союзы. Учитывая, что философские аргументы уже задействованы в текущих политических конфликтах, нам необходимо проявить осмотрительность в деле опровержения идеологии нормативного натурализма, на ресурсах которого биоконсерваторы выживают и продолжают свое существование. С моей точки зрения, телесная автономия (или, выражаясь точнее, морфологическая свобода) — это предельный случай личной автономии как таковой. Ее нужно упорно защищать везде, где это необходимо, и агрессивно наращивать там, где это возможно. Несомненно, кто-то сочтет мои опасения ложными, поскольку, на первый взгляд, между публикациями по энактивному познанию, воплощенной феноменологии или новому материалистическому феминизму и прислужниками-формалистами англо-американского TERF-движения существует огромная пропасть. Но задумаемся над следующим вопросом: влечет ли за собой требование идентификации с телом требование любви к нему? Можно было бы возразить, что я вполне обладаю таким же правом на ненависть к себе, как и правом на ненависть к своему телу. Это верно, но рациональное основание для ненависти в каждом случае будет различаться. Существуют веские причины ненавидеть себя и веские причины ненавидеть свое тело, но всегда ли веские причины ненавидеть свое тело являются вескими причинами для ненависти к себе? Разумеется, существует и иррациональная ненависть, и возможно, даже ненависть заблуждения, и мы можем в каком-то смысле иметь права и на них, но речь уже не будет идти о том типе прав, которое возникают обоснованно. Меня интересует то, насколько возможно обосновать ненависть к своему телу без ненависти к себе. Является ли такая возможность заблуждением, транслируемым идеологией развоплощения, против которой направлена вышеупомянутая радикальная критика? Является ли она тревожным симптомом влияния Платона, которое уже проявлялось ранее в категоричном очернении плоти у Августина? Или это симптом пагубного дуализма Декарта? И следствие использования уймы ошибочных метафор сознания, которые его философия породила в последующие века? Я согласен, здесь слишком много риторических вопросов и аллитераций. Но позвольте выразиться проще. Какую часть своего тела мы способны рационально ненавидеть без бредового убеждения в том, что мы не испытываем ненависть к себе? Этот вопрос является серьезным испытанием для основополагающих претензий парадигмы эмбодимента, поскольку он угрожает сразу всем точкам опоры, на которых зиждется аргументация важности тела для понимания сознания. Я не ненавижу себя, я ненавижу свои инструменты (расширенный разум?); я не ненавижу себя, я ненавижу своё окружение (встроенное сознание?); я не ненавижу себя, я ненавижу своих сверстников (ситуационное знание?); я не ненавижу себя, я ненавижу свою костно-мышечную систему и моторную кору головного мозга, что ей управляет (энактивизм?); я не ненавижу себя, я ненавижу свой кишечник, сердце, ствол мозга и даже свое долбанное миндалевидное тело (теория аффекта?); я не ненавижу себя, я ненавижу свой израненный гиппокамп (???); я не ненавижу себя, я ненавижу свою префронтальную кору и ее паршивое подобие административной функции (???); я не ненавижу себя, я ненавижу тупой вариант гена CACNA1c в каждой моей клетке (???); черт побери, я целиком ненавижу весь свой злоебучий мозг (материализм?). Сможем ли мы зайти на этом пути ненависти слишком далеко?

3. Абстрактные мозги

И вот мы увязли по колено в мереологии ненависти, пытаясь уяснить, в каком смысле ненависть к той или иной части целого предполагает ненависть к целому. Сделать это сложно, поскольку мы рассматриваем отношения функциональной композиции, которые не являются прямолинейно пространственными: моя иммунная система — это часть моего тела как организма (его подсистема), но при этом она не имеет четкой пространственной локализации в отличие, например, от конечности или органа (как протяженных областей). Мои гены — это часть моего генома (его системная особенность), но они не обладают даже резидуальной пространственностью, которую имеют подсистемы (их экземпляры, находящиеся повсюду, полностью дискретны). Говоря иначе, мы пытаемся ухватить условия, лежащие в основе возможности сохранения идентичности во времени (в противовес условиям непрерывности в пространстве), и степень, в которой сохранение идентичности целого во времени (например, того или иного организма) определяется сохранением идентичности его частей (например, того или иного мозга).

Самая известная проблема в этой области — это парадокс корабля Тесея. Если каждая деревянная деталь, из которой был построен этот корабль, со временем будет замещена другой такой же деталью, и оригинальных деталей в его конструкции не останется вовсе, поскольку из них будет собран другой совершенно отдельный корабль, нам придется иметь дело с двумя разными кандидатурами, претендующими на тождественность с оригиналом: процессуально непрерывной и мереологически неотличимой. Существует разновидность этого парадокса, распространяющаяся на проблему идентичности сознания и мозга, в котором отдельные нейроны постепенно, но полностью замещаются искусственными. Возможность последующей сборки исходных нейронов обычно не обсуждается, но беспокойство вокруг процессуальной непрерывности остается. Будет ли идентичен такой искусственный мозг исходному органическому? Или даже так: идентично ли получившееся искусственное сознание исходному органическому, несмотря на то что они больше не находятся в одном и том же мозге? Это означало бы рассматривать разум как абстракцию, сохраняющую функциональные свойства мозга.

Стоит отметить, что этот возможный случай связан также с темой парадокса кучи: как далеко может зайти процесс замены, прежде чем сознание/мозг перестанет быть идентичным оригиналу, с учетом того, что замена одного нейрона, как нам кажется, не способна существенным образом повлиять на ситуацию идентичности или отличия? Тот факт, что мы выдерживаем инсульты, травмы головы и даже тяжелые ночи пьянства, говорит о том, что мы легко можем потерять один нейрон без особого беспокойства. Однако между этими проблемами существует небольшая несообразность. Корабль Тесея представляет собой проблему кучи только в том случае, если вы не проводите функционального различия между частями, то есть если вы предполагаете, что это в основном взаимозаменяемые куски древесины, которые можно рассматривать совершенно одинаковым образом. Например, можно утверждать, что замена палубного настила никогда не изменит идентичность корабля, но замена главной мачты изменит.

Только если придать этой проблеме рекурсивный характер — допустив возможность дробления мачты на составные части, — она превращается в неизбежный парадокс кучи. Причина, по которой этот нюанс не является проблемой для нейронного сценария, заключается в том, что в нем достигнут порог, за которым дальнейшее дробление не имеет значения: мы рассматриваем нейроны как функционально неразличимые атомы, из которых могут быть выстроены когнитивные системы. В сущности, подлинный парадокс кучи возникает только тогда, когда мы имеем дело с кучей качественно гомогенного материала.

Возможно, для некоторых читателей здесь присутствует уже слишком много мереологии, но на самом деле это только начало. В обоих случаях речь идет только о тех изменениях, которые сохраняют функциональные свойства системы в целом, но некоторые происходящие в организмах процессы так не работают. Например, рост и распад, которые связаны с функциональными изменениями, развивающими или уменьшающими возможности системы. Или, если мы говорим о сознании и мозге, мы должны рассмотреть в этом отношении явления обучаемости и забвения. Даже если сознание — это функциональная абстракция, она обязательно подвергается значительным функциональным изменениям с течением времени: и по мере этого, ее способность к запоминанию и обработке информации расширяется, подвергается ревизиям, сжимается или сужается.

Более того, нет никаких причин, по которым мы не можем расширить эту абстракцию за пределы узкого определения мозга, заключив в нее те функциональные особенности нервной системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата, локальной среды, социального контекста и имеющегося устройства, которые в различных ветвях парадигмы эмбодимента рассматриваются в качестве конституирующих особенностей нашей когнитивной архитектуры. Это означает кибернетический (сценарий парадокса корабля Тесея для сознания, в котором каждый якобы незаменимый его компонент заменяется на функционально неотличимый, что выражается в конкретных киборгах с тем же самым абстрактным сознанием: людях с искусственными органами, конечностями, лимфоцитами и органеллами; людях с виртуальным рабочим пространством, набором инструментов, коллегами, друзьями и, возможно, даже семьей. Хуже того, если допустить, что в большинстве случаев увеличение возможностей не оказывает существенного влияния на идентичность личности с течением времени (то есть приобретение нового навыка не означает появления нового сознания). Тогда эти конкретные киборги в некоторых случаях будут являться действительными усовершенствованиями [upgrades] своих органических аналогов. Говоря более техническим языком, кибернетические подсистемы должны быть способны симулировать своих органических двойников, но не обязательно наоборот.

В самом низу этого скользкого кибернетического склона лежит возможность тотальной симуляции, или, выражаясь более практичным языком, загрузки сознания. Для тех, кто отказывается признавать таковую возможность (а таких немало, единственным выходом является сопротивление идее функциональной абстракции, на которой эта возможность базируется. Они утверждают, что им просто необходимо состоять одной и той же материи на протяжении всего времени, или, по крайней мере, из неопределенной суммы одной и той же материи. Вспоминается один из отцов ранней христианской церкви, который приводил довольно забавный аргумент в пользу того, что львы не способны переваривать и поглощать человеческую плоть, поскольку Бог должен быть в состоянии найти и рекомбинировать тела всех несчастных христианских мучеников в день судный. Возможно, что найдутся те, кто сочтут этот критерий вполне достаточным для сохранения идентичности во времени, и возможно поэтому они будут весьма щепетильно относиться к судьбе своих бренных останков вне функциональной композиции.

Однако важно увидеть, что только что рассмотренные выше кибернетические субституты коллапсируют в кибернетические кучи, как только возникает предположение, что лежащая в основе материя вносит определенный вклад в условия идентичности системы, вне зависимости от ее функционального вклада в систему. И именно здесь неясность становится проблематичной, поскольку явно не представляется возможным каким-либо принципиальным способом точно определить, какая материя для поддержания идентичности необходима, и в каком количестве. Таким образом, чтобы не оказаться на кибернетическом скользком склоне, материализм должен принимать весьма специфические формы. Как мне представляется, у тех, кто настаивает на главенстве материи, есть только две принципиальные стратегии, которые можно условно обозначить как «гамбит неделимой субстанции» и «апелляция к гетерогенности материального».

Первая стратегия заключается в поиске некой «главной мачты», к которой крепится сознание: необходимо определить основной компонент организма, который не может быть подвергнут никакому материальному замещению без разрушения непрерывности сознания от одного момента к следующему (например, тот или иной важнейший участок головного мозга). Тем не менее, у этой идеи есть две очевидные проблемы. С одной стороны, если основанием для выделения того или иного компонента в данном качестве является функциональная роль, которую он играет в системе в целом, возникают вопросы относительно того, как именно он эту роль исполняет, что, в свою очередь, вызывает вопросы о том, почему мы не можем в этом отношении изменить материю, сохраняя функцию. На эти вопросы нет толковых ответов, кроме бесцеремонной тактики Серла — настаивать на том, что должно существовать какое-то особое свойство серого вещества, о самой возможности которого мы пока не в состоянии даже догадаться, не говоря уже о том, чтобы действительно его понять. С другой стороны, получившаяся позиция странным образом гомологична по отношению к тем теориям психической субстанции, против которых номинально выступает материализм. Признание смертности, конечно, не позволяет такой позиции сблизиться с предположениями о существовании некой бессмертной души. Но даже в этом случае речь идет о весьма специфической смертности, более угрожающей, чем смерть в её привычном понимании, поскольку малейшего материального изменения в субстанции вашей неделимой души окажется достаточно, чтобы покончить с вами, даже если новая душа, которая появится в результате случившегося, будет пребывать в блаженном неведении об обстоятельствах своего рождения. Это все равно что отбросить теорию Декарта о мыслящей субстанции, но при этом поддерживать его спекуляции относительно роли шишковидной железы в качестве месторасположения осознания [consciousness].

Второй выход гораздо более сложен. Он заключается в том, что сама идея «однородной материи», на которой базируется парадокс кучи, не выдерживает критики. Это выбор делезианцев, которые всегда стремятся продемонстрировать, что под каждой очевидной одинаковостью скрываются различия. И надо отдать им должное, в отрицании пропозиции Аристотеля о том, что материя сущностно представляет собой пассивный потенциал, ожидающий активного внешнего воздействия со стороны формы, есть определенная логика, хотя бы потому, что пузырьки термодинамических чудес, из которых проистекают самоорганизация, разветвленная мутация и непрерывная эволюция жизни, похоже, поднимаются откуда-то снизу. Материальные страты комплексных форм поведения, которые были собраны в течение миллиардов лет с тех пор, как кварк-глюонная плазма достаточно охладилась для того, чтобы сформировать знакомые нам конфигурации частиц, похоже, предполагают модели эмерджентной каузации, в которых молярные структуры, более или менее устойчивые по отношению к случайным флуктуациям в их молекулярном субстрате, тем не менее могут питаться этими флуктуациями таким образом, что это приводит к сущностной новизне. На этом основании приверженец гетерогенной материи может утверждать, что для идентичности системы во времени важна не только структура кибернетических сигналов, но и текстура шума, сквозь который они проходят.

Я неоднократно видел, как этот аргумент приводился для отрицания возможности когнитивного трансфера с одного материального субстрата на другой. Как правило, те, кто предъявляет этот аргумент, полагают, что существования определенных поведенческих различий между функциональными воплощениями в разных субстратах, вне зависимости от того, насколько эти различия малы, достаточно для возникновения значительных и непредсказуемых расхождений в последующем поведении в целом. Они считают, что это подрывает идею возможности сохранения идентичности посредством подобного трансфера, основанную на тезисе функциональной неразличимости. Если упрощать, то это аргумент о том, что тонкая специфика реакций на среду со стороны тела киборга, которая может показаться нам несущественной для его функционирования, неизбежно приведет к заметным отличиям в плане долгосрочного поведения от того, как обычно вело себя исходное органическое тело. Ощущение моей подлинной плоти похоже на теплый треск виниловой пластинки, на уникальность, не подлежащую количественному измерению и каким-то образом гарантирующую аутентичность переживаний.

Я вовсе не испытываю симпатии к подобным инвестициям в соматическую аутентичность, что неудивительно. Если уж на то пошло, эти мириады различий, таящихся под функциональным уровнем, всегда будут не так значительны, по сравнению с функциональными различиями, которые якобы должны ничего не значить: если мне можно оторвать руку, пересадить печень или даже нанести значительное повреждение мозга без последующего разрыва идентичности, то бесконечно малые изменения в моем материальном субстрате не будут иметь существенного значения, как бы кто ни изображал их абсолютную сингулярность или холистический характер. Со мной может произойти огромное количество вещей, которые изменят мое долгосрочное поведение кардинально, то есть, в степени, явно превышающей налет статистических погрешностей, от которого абстрагирует себя функциональная структура. Кроме того, делезианцам лучше не использовать свою метафизику для отстаивания каких-либо претензий на тождественность чего-либо во времени, словно она может быть чем-то большим, чем эффектом некой трансцендентальной иллюзии, маскирующей следы динамики повторения в своей основе.

Еще есть третья, гораздо более слабая позиция, которая все еще остается на обсуждении, хотя я не думаю, что она удовлетворительна. Речь идет о том, что мы можем назвать критерием минимальной пространственно-временной непрерывности. Всегда можно заявить, что не существует тождественности во времени, если нет определенного частичного пространственно-временного взаимоналожения [spatio-temporal overlap], осуществляемого посредством передачи некоторых идентичных во времени компонентов. Здесь возникает угроза бесконечного регресса (поскольку существуют и компоненты компонентов компонентов компонентов компонентов компонентов…), но она не является нестерпимой. Тот, кто стремится сохранить свои интуиции относительно необходимости материальной непрерывности, с радостью примет данное представление в качестве простейшей объясняющей схемы. Другой способ сформулировать этот принцип — это сказать, что тождественность между различными состояниями во временами потребует тождественности в промежутках между этими состояниями. Мгновенная телепортация или загрузка сознания здесь недопустимы, поскольку они создадут неприемлемую дискретность. Тем не менее, существует множество странных пограничных случаев, противоречащих интуициям, которые эта позиция защищает, включая деления и слияния всех вообразимых форм.

Главная выгода такой позиции заключается в том, что она позволяет более тщательно ранжировать кандидатов на идентичность по степени их материальной преемственности. Клон, которому посчастливилось сохранить хотя бы одну дополнительную клетку моего оригинального тела, может претендовать на соответствующий титул, как старший сын, родившийся на несколько секунд раньше своего близнеца (или нескольких близнецов). Полагаю, что для примасистов материального (супремасистов материального?) эта выгода должна представлять собой довольно слабое утешение. В ней явно больше чего-то от обходного технического решения, призванного сделать социальную бюрократию отслеживания того «кто кем является» более гладкой, чем от принципиальной позиции по вопросу о природе личной идентичности. Речь идет о необходимом, но пустяковом выборе, сделанном при распределении переменных (x1, x2, x3… xn).

4. Униженные духи

Постойте… мы говорим об идентичности сознания или идентичности самости? В какой именно момент мы начали возвращаться к теме персональной идентичности? Мы начинали с вопроса о том, являются ли части тела составными частями самости, и это привело нас к вопросам о неизменности тела и его частей во времени, от которых, путем функционального абстрагирования, мы в конце концов пришли к теме неизменности сознания во времени. Но так или иначе, отвечая на возражения по поводу такого кибернетического функционализма, мы соскользнули с языка «сознания» обратно на язык «самости», как будто между ними не существует никакого реального различия. Вопрос в том, действительно ли это одно и то же? Могут ли существовать сознания без самости или самости без сознания? Могут ли существовать сознания с множеством самостей или самости с множеством сознаний? Каковы параметры отношений между сознаниями и самостями, если они не просто идентичны?

Конечно, эта терминологическая неувязка была умышленной. Но риторические вопросы, к которым она привела, дают хорошее представление о том, как некоторые дискуссии коллапсируют внутри себя, если их участники не считывают глубинных мотивов своих интеллектуальных оппонентов. Все тезисы относительно мереологии сознания, приведенные в предыдущем разделе, вполне благоразумны, однако возражения, которые они вызывают, на самом деле исходят не от тех оппонентов, которых волнуют условия идентичности сознания вне зависимости от условий идентичности самости; они исходят от оппонентов, которых волнуют условия идентичности сознания только в той мере, в какой они условия идентичности самости детерминируют.

Материальных примасистов совсем не волнует вопрос о том, способен ли кибернетически усиленный/вычислительно моделируемый мозг вмещать в себя то же самое сознание, их волнует то, является ли некто, подвергшийся соответствующей процедуре, той же самой личностью, что и раньше, и волнует это их как правило потому, что они обладают сильными интроспективными интуициями относительно непрерывности осознания [consciousness]. Их не беспокоят разрывы, вызванные естественным сном или даже общей анестезией, но они страшатся попасть под ножи кибернетики или подвергнуться деструктивной загрузке в программу, потому что опасаются, что нечто, обретающее осознание по другую сторону, окажется вовсе не ими. И это дает нам возможность провести ещё одно дополнительное терминологическое разграничение. Является ли это осознание [consciousness] тем же самым, что и мозг? Или тем же самым, что и сознание [mind]? Или тем же самым, что и самость [self]? Или это совершенно разные предметы разговора? Что, если все наши интроспективные интуиции касаемо «осознания» являются проблематичным и в значительной степени бесполезным дополнением к этим дебатам?

Здесь стоит повторить некоторые из моих опасений относительно философских диспутов на тему идентичности личности. Эти диспуты принимают различные формы, но чаще всего они сводятся к двум аспектам: во-первых, это метафизические вопросы о том, что такое личность и при каких условиях она сохраняется в условиях изменений, а во-вторых, это нормативные вопросы о том, сохраняются ли права и обязанности личности в условиях таких изменений. При этом, нормативные вопросы обычно рассматриваются сущностно в качестве производных от метафизических: просто разберитесь с тем, что за штука эта самая личность (например, должна ли она обладать непрерывностью памяти), и у вас будут ресурсы для ответа на релевантные вопросы относительно прав и обязанностей личности (например, для вопроса о том, должен ли некто, переживающий перманентную ретроградную амнезию нести ответственность за действия, которые он ранее совершил, но не способен вспомнить). Я считаю, что такой способ постановки проблемы гипостазирует самость в отрыве от нормативных вопросов, которые должным образом способны ее определить, и это заставляет нас полагаться на зыбкую почву наших интуиций на предмет непрерывности осознания [consciousness], и подходить к нормативным вопросам из рамок теорий, реверсивным образом разработанных ради удовлетворения подобных интуиций.

Это не означает, что такие теории не могут выдавать контринтуитивные выводы, но чаще всего они представляют собой некий компромисс между разными концептуально ограниченными интуитивными приоритетами. Например, компромисс между непрерывностью и уникальностью. С одной стороны, за счет отказа от тезиса уникальности мы можем сделать тезис минимальной материальной непрерывности более удовлетворительным: это означает, что множество личностей способно формировать некий континуум совместно с какой-то одной личностью из прошлого, возможно, в рамках процесса, напоминающего бесполое размножение. Но при этом ни один из полученных клонов не будет являться более идентичным по отношению к оригиналу, чем все остальные, даже если в некоторых отношениях те или иные экземпляры действительно окажутся в чем-то более схожими с оригиналом. Такая постановка вопроса делает нашу непрерывность по отношению к прошлым самостям не столько вопросом идентичности, сколько проблемой родословной. С другой стороны, можно также придать апелляциям к гетерогенной материи более удовлетворительный характер, исключив тезис непрерывности: тогда каждая личность окажется рекой Гераклита, в которой все изменяется от момента к моменту, и при этом её контингентная вовлеченность в окружающую среду придаст ей абсолютно сингулярный характер. Ни одна попытка сделать копию не способна дать такой же результат, как и другие, вне зависимости от степени их сходства. Это превращает различия уже не столько в вопрос качеств, сколько в вопрос контекста. Можно даже рекомбинировать данные позиции на лету, как это делают некоторые последователи Делеза и Гваттари, настаивая на том, что каждый из нас представляет собой настоящий рой разных самостей: тогда у нас будет нить непрерывности, когда мы этого захотим, но не будет способа изолировать и копировать её. Мы все вместе получим свой кусок пирога и съедим его тоже вместе, поскольку мы составляем множество, но с учетом того, что тот, кто получает кусок пирога, никогда не является тем, кто его ест.

Важно видеть, что в каждом из этих случаев имплицитные мотивы отмываются посредством эксплицитной метафизики. Желание иметь метафизического гаранта интуитивных представлений личности — это именно то, что побудило наших предков постулировать душу, даже если оно же и привело затем к появлению множества моделей ее композиции, помимо простой, сингулярной и неразрушимой версии, на которой остановилась христианская традиция. Что действительно интересно в более сложных моделях, так это то, что они с очевидностью являются фолк-психологиями, в которых различные составные части сознания призваны объяснять различные аспекты человеческого поведения. Это предполагает наличие внутри сознания нескольких отдельных самостоятельных областей. Одна из них, например, может быть связана с внешним телесным поведением (с рефлексами и побуждениями), а другая — с поведением ментальным (с мышлением и волевым усилием). Похоже, именно так обстоит дело в рамках китайской традиции, где душа по выражает пассивный аспект отношений между телом и сознанием (инь), а душа хунь — активный аспект (янь). Когда в таких рамках ставится вопрос о бессмертии, он оказывается в подчинении у подобных объяснительных подходов. Нет ничего удивительного в том, что душа хунь признавалась способной к продолжению существования после телесной смерти, а душа по таковой не признавалась. Хотя бы потому что похожие идеи возникали и в платонической традиции, и в конечном счете, именно ими была вскормлена христианская теология. Теперь мы в состоянии усмотреть масштабное противоречие, являющееся двигателем эволюции теорий сознания. И речь идет не только о теориях философии, но и о теологических и фолк-психологических теориях. Я говорю о конфликте между потребностью функционально разложить сознание на составляющие его подсистемы, чтобы объяснить наше поведение, и стремлением наложить ограничения на соответствующий процесс декомпозиции во имя сохранения наших интуиций касаемо собственной уникальности и собственного постоянства во времени. С одной стороны, для подкрепления идеи такой уникальной неизменности необходимо наличие некой примитивной и нерасчленимой составляющей сознания, способной предстать в качестве неразрешимого узла самости. Но чем больше мы извлекаем на свет собственную психологическую машинерию в рамках поиска психологических объяснений, тем менее мы способны уверенно утверждать собственную принадлежность к подобного рода опустошаемой субстанции. Говоря другими словами, существует некий курс обмена психологической объяснимости на нечто, имеющее отношение к теме квинтэссенции личности. Чем больше кто-то хочет просто быть, тем, кем он является, тем сильнее он запирает себя в черном ящике с надписью «самость». Не так важно, написано ли на нем «самость» или «бессмертная душа». Смертность является в данном случае вопросом вторичного характера. Это означает, что попытки обвинить трансгуманистов и их попутчиков в криптотеологической вере в существование бессмертной души, являясь далеко не беспочвенными, нередко могут скрывать под собой собственные теологические импульсы. Обращение к метафизике, вне зависимости от того, насколько материалистической та или иная метафизика может выглядеть, представляет собой не столько способ исследовать проблемы, связанные с темой идентичности личности, сколько средство избегания этих проблем. Итак, что же именно утрачивается, когда мы гипостазируем самость подобным образом? Хорошо… Это возвращает нас к проблеме соотношения сознания и самости, с которой мы начали этот раздел, а также к более широким вопросам соотношения этих понятий с телами, которые мы рассматриваем. Мои подозрения заключаются в том, что, если мы решаем обходиться без функционального абстрагирования, взаимное соскальзывание «сознания» в «самость» и «самости» в «сознание» будет продолжать лишать нас возможности конкретных альтернатив тем типам тел, сознаний и самостей, которые являются для нас привычными и хорошо знакомыми. И, вероятно, это способствует отображению материи, из которой мы состоим, в качестве чего-то гомогенного, метафизического и одушевленного), — и таким образом у наших интроспективных интуиций появляется грубая вещественная гарантия. То, что такие взгляды часто идут рука об руку с теми или иными формами витализма/панпсихизма, не вызывает особого удивления. Это просто более глубокая проработка метафизического предела, подразумеваемого в желании сохранить интуитивную связь между личной уникальностью и континуальностью организма/осознания [organism/consciousness]. Набирающий популярность в определенных кругах интерес к анимизму, который зачастую оправдывается не более чем ленивой попыткой связать себя с неким общим («коренным») мировоззрением угнетенных групп, демонстрирует непреходящую привлекательность подобного метафизического самообмана. В сущности, преданность главенству материального зачастую является маскировкой, которую используют спиритуалисты наших дней, менее заинтересованные в сохранении души после смерти, чем в насыщении ею материального мира.

перевод Валерия Мантрова,

консультация Ильи Дмитриева