Питер Вульфиндейл. Нормальная работа будет восстановлена в ближайшее время (часть вторая).

5. Аберрантные сознания

Итак, давайте вернемся к конкретным возможностям. Может ли существовать одно сознание с несколькими самостями, использующими одни и те же когнитивные подсистемы? На первый взгляд, именно это наблюдается при диссоциативном расстройстве личности. В этом случае речь идет о двух или более различных личностях, которые разделяют определенный базовый набор когнитивных способностей, однако обладают эпизодической памятью, персональными чертами характера и определенными диапазонами навыков, что также разделяются после первичного (часто травматичного) расщепления. Тем не менее, статус данной патологии допускает интерпретации, которые позиционируют ее как своего рода заблуждение: одна личность ошибочно считает себя двумя личностями, или целым множеством личностей. Неважно, насколько тщательно проработано это заблуждение, насколько объемно поле общей информации у этих личностей и насколько радикальны расхождения в их формах поведения; все равно это скорее одна дисфункциональная самость, нежели несколько функциональных. Тем не менее, существует альтернатива данной патологической модели: личности или системы личностей, которые идентифицируют себя как несколько отдельных самостей, по обоюдному согласию разделяющих одно тело. Подобные персоны формируют небольшой и не слишком известный сегмент движения за нейроразнообразие, начало которому было положено людьми с диагнозом аутизма в рамках сопротивления собственной патологизации. В течение последних десятилетий в интернете успела сформироваться развивающаяся онлайн-экосистема самоопределения нейроотличных людей, которые непрерывно разрабатывают собственную таксономию фенотипических вариаций; они заимствуют термины, идеи и стратегии у более устоявшихся миноритарных сообществ в борьбе за признание и включение. Как нам быть с этими контрастными подходами?

Не секрет, что я являюсь большим сторонником движения за нейроразнообразие. У меня много друзей на разных краях неврологической карты: это люди с «высокофункциональным» аутизмом, поздним диагнозом СДВГ, шизофренией, шизоаффективным расстройством, пограничным расстройством, афантазией и да, среди них также есть обладатели диагноза множественного расстройства личности. Некоторые из них считают себя нейроотличными людьми, а некоторые — людьми, имеющими проблемы с психическим здоровьем. Не все, но большинство из них причисляют себя к обеим категориям одновременно и вовсе не считают, что их проблемы с психическим здоровьем полностью отделены от их нейродивергенции. А как насчет меня? Является ли моя способность временно разгонять [temporarily overclock] свои когнитивные возможности за счет аффективной дисрегуляции, исполнительной расторможенности [executive disinhibition] и последующих когнитивных сбоев нейродивергенцией? Или это психическое заболевание? Или и то, и другое вместе? Не вредит ли эта личная особенность моим попыткам разобраться в том, где проходит граница между патологической диссоциацией и расходящейся множественностью? Я придерживаюсь весьма непростой точки зрения по этому вопросу, но данный пост уже выглядит слишком объемным для того, чтобы мы и дальше продолжали расширять его тематические границы.

На данный момент я хочу предложить некий методологический компромисс. Давайте рассмотрим противоположные крайности в диапазоне позиций, которые можно занять в отношении реальности плюральности (также называемой множественностью). С одной стороны, можно заявить, что вне зависимости от того, насколько функциональной или жестко идентифицируемой является система, речь, строго говоря, всегда может идти только об одном человеке. С другой стороны, можно утверждать, что вне зависимости от того, насколько дисфункциональной или неконсистентной является система, речь в том или ином случае должна идти ровно о таком количестве личностей, о котором сами эти личности заявляют. Неудивительно, что данная оппозиция производит параллель по отношению к крайним точкам в тех дебатах о валидности транс-идентичности, которые упоминались выше, и я подозреваю, что можно обнаружить определенную корреляцию между мнениями людей в обоих случаях. Однако сейчас мы касаемся гораздо более серьезной проблемы, поскольку дело явно не исчерпывается рассмотрением связей между тем типом личности, которой некто является в действительности и тем типом личности, которой некто является по собственным утверждениям, в отвлечении от того, что конкретно мы мыслим в качестве типов личности (пол, гендер, раса, класс и т.д.). Когда мы начинаем рассматривать системы в качестве подобных типов личности, мы уже тем самым решаем проблему не в пользу систем. Тем не менее последние являются скорее типом сознания, а не личности, и различие заключается здесь в возможности сознания включать в себя целое множество личностей (которые потенциально могут принадлежать разным типам!).

Учитывая эту ситуацию, моей целью будет являться исключение одной крайней позиции без одобрения второй. Это значит, что я буду настаивать на том, что действительные множественности возможны в трех различных смыслах: i) действительно, некоторые сознания могут включать в себя множество самостей, ii) мы способны ошибаться в том, какие именно сознания включают в себя множество самостей, и iii) это может повлечь за собой существование неудобных пограничных случаев, характеризуемых конфликтом между тем как сознание искренне себе представляется (как содержащее в себе множество различных самостей), и тем, каким оно является в действительности (не обладающим множественностью в достаточной степени). Последний тезис является наиболее сложным, поскольку он рискует вывести из строя (множественную) самоидентификацию систем. Именно здесь неизбежна риторическая параллель с дебатами о

Тем не менее, насколько бы сложными эти вопросы не являлись, важно не обходить их стороной, как это делает вторая крайняя точка зрения в своей редукции релевантных фактов к более или менее бессмысленным банальностям. Именно эту ошибку риторически эксплуатируют те, кто троллит «гендерно-критический» феминизм под видом его поддержки, когда представляют данную позицию в качестве формы гендерного аболиционизма. По сути, они утверждают, что личностям должно быть позволено идентифицировать себя каким угодно образом, но при условии, что термины, используемые для артикуляции идентичностей (т.е. «мужчина» и «женщина»), будут очищены от любого значения, которое может иметь практические последствия. То есть, в пределе, они должны быть очищены от значения как такового. Полное упразднение гендера при этом всегда просто удобно остается за горизонтом современных политических проблем, а практическая работа по его деконструкции (временно) индексируется традиционными значениями терминов, которые (в конечном счете) должны быть упразднены как таковые.

Чтобы защититься от этой риторической стратегии и обезопасить осмысленность претензий, в которых излагаются параметры самости, мы должны настаивать на том логическом положении, что соответствующие претензии могут быть ошибочными. Это имеет глубокие последствия для прагматики, эпистемологии и семантики подобного рода претензий, но об этом позже. Пока что мой методологический компромисс заключается в том, чтобы по возможности избегать сценариев на границах набора условий, при которых подобные ошибки должны быть по возможности урегулированы. Но даже в этом случае множественность сталкивает нас с реальными вопросами об отношениях между сознанием и личностью, которые можно решить, только отказавшись от метафизических предубеждений и рассмотрев то, что может и что не может работать в принципе, т. е. сформулировав эти отношения в функциональных терминах. Самое существенное в вопросе о множественности — это то, что она по всей видимости действительно работает во многих случаях, даже если мы еще не выяснили, что значит «работать» применительно к той или иной конфигурации умов, тел и личностей.

Конечно, всегда можно сказать, что само по себе различие между работоспособными и неработоспособными ментальными конфигурациями является незаконным. Это очень популярная позиция в кругах, черпающих вдохновение в «постструктурализме», что на практике по обыкновению означает некую мешанину из Фуко, Делеза и Гваттари и, возможно, даже Лакана, пропущенную через теоретическую рамку Деррида. Результаты могут быть нюансированными, но чаще всего они сводятся к согласованию и объединению ряда простых символических оппозиций (речь/письмо, разум/тело, мужчина/женщина, человек/животное и т.д.) в единое всеохватывающее «дуалистическое» мировоззрение, отдающее предпочтение одной стороне оппозиции перед другой (то, что мы можем назвать «деконструкцией

То, что я описал выглядит как скоропалительная карикатура, но лично мне неоднократно приходилось сталкиваться с подобным представлением, хотя референции оно может иметь сильно различные. В художественных кругах оно зачастую служит способом генерализации имманентной эстетики трансгрессии, которую мы имеем в остатке, если вычесть из исторической траектории современного искусства все конкретные установки в отношении средств композиции, руководящих концепций или практических проектов. Особенно ярко запомнилась мне моя попытка отстоять безобидное на первый взгляд утверждение о практической необходимости различий между хорошим/плохим, истинным/ложным и справедливым/несправедливым перед враждебно настроенной аудиторией художников и теоретиков, в ходе одного частного семинара несколько лет назад. Однако, я не хочу изображать эту позицию как очевидно смехотворную, даже если и считаю ее пагубной. Важно понимать, в чем заключается ее привлекательность, а она состоит в абстрактной заявке на радикальную автономию, которая может быть конкретно выражена только в актах перформативной трансгрессии. Истинное искусство состоит в нарушении границ, подразумеваемых той или иной эстетической конфигурацией, также как истинная этика заключается в отказе от любых ограничений, налагаемых извне. Эти ритуализированные воззвания к негативной свободе в некотором смысле являются чистейшим выражением рудиментарных идеалов либерального политического порядка. Однако присутствует в них и некий другой подстекст, в котором они способны отвергать этот порядок, если не на практике, то в теории.

Как я уже объяснял в другом месте, сущность либерализма состоит в требовании свободы при отказе от попыток сформулировать чем именно является свобода как таковая. Он способен быть секулярным в принятии позиции агностицизма по отношению к вопросу о божественном происхождении нашей способности к свободному выбору, но остаётся исполненным гностического понимания вопросов о природе этой способности и ее связи с необходимыми внешними условиями. Либерализм остается скованным теми неявными интроспективными интуициями о природе личной идентичности, которые мы здесь рассматривали, но он кодифицирует их в рамках правовых систем и юриспруденции, а не переносит их в метафизику (впрочем, роль связующего звена между первым и вторым исторически) выполняет экономика). В недостаточно проработанных ситуациях пограничного характера легко увидеть, как либеральная концепция личности начинает трещать по швам. Например, в ситуациях с детьми, чья автономность все еще находится в стадии развития, или в ситуациях с пожилыми людьми, чья автономность находится в упадке, а также в ситуациях, связанных с неврологическими отклонениями и дисфункциями. Меры, разработанные в качестве их решения зачастую представляют собой некую беспорядочную фрагментарность. Если вы хотите понять почему любое либеральное ущемление либеральных принципов оформляется на языке патернализма, достаточно обратить внимание на то, что отношения родителя и ребенка являются единственной унаследованной моделью, имеющей дело со свободой как неким обусловленным, созданным и культивируемым объектом; и эта модель не является ни абсолютно незыблемой, ни даже относительно фиксированной в течение релевантного исторического периода.

На этом фоне «радикализм» упомянутых постструктуралистских подходов заключается в готовности вывести требование автономии за пределы данных либеральных рамок, да и любых рамок вообще. Не существует единого способа понять, что это означает. Можно выбирать из множества вариантов, начиная с принципиально неотличимых от либерализма, заканчивая теми, которые артикулируют нечто вроде миноритарного праксиса, и теми, которые предлагают либерализму полноценные альтернативы. Впрочем, это был довольно длинный экскурс в политическую философию. В действительности нас интересует лишь то как соответствующие подходы способны дестабилизировать, фрагментировать или ставить под вопрос либеральную концепцию субъекта как таковую. Если при столкновении с пограничными ситуациями, либерализм законодательствует согласно его интуициям «здравого смысла» в вопросах, связанных с личностью, радикальная реакция заключается в том, чтобы рассматривать такие законы как нелегитимные в принципе посредством вычитания спорных характеристик из общих значений. Это предполагает готовность отказа от всех предположительно сущностных элементов самости (например, пола, сексуальности, рациональности и т. д.) за счет умножения «позиций», которые может теперь занимать упрощенный субъект (например, в отношении пола, ориентации, дискурсивной ситуации и т. д.). Если либеральный субъект является кульминацией озабоченности автономией личности, характерной и для модерна, и для эпохи Возрождения, то этот упрощенный субъект может быть назван постмодернистским.

Проблема такой (постмодернистской) позиции заключается в том, что она остаётся совершенно безразличной к условиям идентичности и координатам идентификации. В то время как либерализм стремился определить функциональные предпосылки формирования личности, отличающейся от его представлений о нормальном (проводя различия между рациональным и нейротипичным), его радикальные наследники настаивают на том, что каждая такая предпосылка является некоторым предубеждением относительно аномалии (то есть на том, что рациональность сама по себе является идеалом такого же рода как токсичные стандарты красоты). Концепция агентности лишается всякого содержания во имя автономии: любая попытка сформулировать сущность свободы как таковой интерпретируется в качестве репрессивного жеста, поскольку само понятие сущности признается неисправимо порочным. Иными словами, имплицитный гностицизм либеральной души становится явным по мере того как раскрывается присущее ей небытие, и мы приближаемся к апофатической концепции самопонимания. Ей не обязательно быть метафизической, она вполне совместима с различными странными течениями материализма, о которых шла речь в предыдущей главе. Последние дают своеобразное теоретическое обоснование апофатике, которая по своей сути является практической ориентацией. Не имеет большого значения, какой именно вариант материализма будет использован, поскольку мистическое возникает не столько вокруг вопросов месторасположения духовного, сколько вокруг его (сущностной) невыразимости.

Как же тогда быть с множественностью? Радикальная/постмодернистская/апофатическая тенденция тяготеет ко второй крайности. Конечно, она допускает, что наше самопонимание может быть ошибочным. И, следовательно, что мы можем ошибаться в утверждениях относительно собственной идентичности/идентификации («Я тот же человек, каким был, когда мы вступили в брак» / «Но я (теперь) женщина»). И возможно даже допускает, что мы непременно в этом ошибаться должны. Но она устраняет любую возможную основу для артикуляции и устранения таких ошибок, помимо дальнейшего повторения таких же сомнительных утверждений («Я ошибся, я больше не тот, кем был раньше»). Она избегает рассмотрения множественности как вариативного типа самости лишь постольку, поскольку вычитает единство из самости как таковой. Мы не вправе заявлять о себе ни как об одном, ни как о множестве, но только как о

A: «Вы все множественные и это клёво! Всё есть рой… поток. скользящий паттерн контекстуальных отношений. Без сущности, без дуализмов, без иерархий и норм… и прочего дерьма! Я тоже рой!»

B1: «Большое вам спасибо, но мы не рой. Мы вполне определенный и довольно стабильный квартет. И для того, чтобы такая схема была работоспособной необходимы хорошо согласованные усилия».

B2: «Да! Это не только прием психоделиков и разговоры о картошке и тому подобном до четырех утра. Займись уже своей жизнью, или даже несколькими жизнями, ты, долбаный турист!»

B3: «Полегче с ним, Второй, у него и так проблем хватает…»

B4: «Не могу не согласиться с тобой, Третий, но… Послушай меня. Конкретно ты. Если ты хочешь превратиться в рой, сходи с ума. Просто помни, что мы говорим о реальных жизнях и реальном выборе, а не о

Не сомневаюсь в том, что некоторые читатели могут подумать, будто я только что задействовал воображаемые жизненные ситуации для того, чтобы оправдать свою собственную абстрактную модель, но… Послушайте меня. Какой должна быть внятная реакция на этот диалог с позиции апофатики?

Я полагаю, что эти разногласия можно было бы рассеять, придав значению термина «множественность» множественный характер. Мы должны допустить бесконфликтное существование множества моделей множественности (роящейся, нероящейся и, возможно, какой-то еще…). Каждая из сторон описанного конфликта права именно настолько, насколько каждая из них всегда несколько заблуждается. Они не являются ни единым, ни многими, однако их

(Сущностная) неопределенность апофатики создает фундаментальную асимметрию между роем и выделенной системой, и эту асимметрию невозможно привести к желаемому равенству. Если мы верифицируем то или иное (точно определенное) содержание систем с множественными идентичностями, мы поддержим различие между одной личностью, идентифицирующей себя в качестве (неопределенного числа) многих (что в конечном смысле представляет собой определенный тип личности), и множеством личностей, идентифицирующих себя в качестве отличных друг от друга. Однако если мы откажемся от идеи, согласно которой идентификация представляет собой нечто, осуществляемое посредством (унифицированных) личностей, и будем настаивать на том, что рой и система осуществляют одно и то же действие, мы тем самым лишим смысла (разрозненное) содержание идентичности, декларируемое такой системой. Даже если мы признаем, что существует множество различных способов бытия множественным, включая промежуточные состояния, через которые проходит сознание на пути от одной самости ко многим, ассиметрию это не устранит. Рой может оказаться формирующейся системой, находящейся на стадии перехода от единого ко множеству, подобно тому как новорожденный ребенок является формирующейся личностью, находящейся на стадии перехода от нуля к единице (или большему числу единиц). Это никак не должно влиять на четкость количественных различий, если они уже определены. Вопрос о том, когда завершается подобный переход, может оказаться неустранимо туманным, но вопрос о том, что именно в нем осуществляется, вовсе не обязан быть таким. Для сравнения можно привести известные примеры, которые служат иллюстрациями для проблемы кучи. В какой момент эмбрион становится ребенком? В какой момент ребенок начинает быть взрослым? Когда совокупность клеток начинает быть личностью?

Конечно, может оказаться, что я чересчур много вкладываю в рассматриваемые постструктуралистские установки, требуя, чтобы они были строго апофатическими. Тем не менее, есть более общий способ изложения моего возражения. Его суть состоит в подчеркнуто постмодернистском характере таких установок, то есть в том, что они пытаются радикализировать либерализм, проецируя его требования личной автономии за пределы возможностей либерального порядка. Дело именно в этом. Нельзя защищать личную автономию, растворяя понятие личности. Именно это обуславливает мой отказ от утверждения сущностно репрессивного характера любых дефиниций автономной агентности, — концепция личности заключает в себе неустранимое нормативное ядро. Мы не можем отвязать метафизические спекуляции на тему личной идентичности от нормативных соображений по поводу трансмиссии прав и обязанностей между претендующими на их осуществление личностями, поскольку именно необходимость поддерживать эти линии трансмиссии обеспечивает нас базовым функциональным приобретением концепта личности. Рой может состоять из неструктурированных фрагментов личностей, но выделенная система поддерживает структурированные локусы интеграции — то есть включает в себя процесс, выполняющий сущностную функцию отслеживания того, кто и за что является ответственным.

Существует неплохой аргумент в пользу этой идеи, основанный на принципе «обязанность подразумевает возможность», который я уже защищал ранее. Если ответственность всегда подразумевает под собой соответствующие ей способности, поскольку нельзя нести ответственность, если мы явно неспособны это делать, то должен существовать некий минимальный комплекс способностей, лежащих в основе любых видов ответственности. Речь идет о наборе способностей, который позволяет нам отслеживать то, за что мы несем ответственность, и выполнять наши обязательства, если для этого возникает необходимость. При этом не имеет никакого значения, являются или не являются механизмы, лежащие в основе этих способностей, когнитивными подсистемами, предполагающими несколько самостей в рамках единого сознания. Неважно даже то, являются ли эти когнитивные подсистемы полностью бессознательными [unconscious], или они предполагают необходимость неких осознанных усилий со стороны соответствующих самостей. Имеет значение лишь способность обеспечивать надежную дифференциацию вкладов участия отдельных самостей. И из этого естественным образом вытекают два вопроса.

Во-первых, какие еще из наших способностей тесно связаны с этой функцией? Умение отслеживать обязательства подразумевает не только способность удерживать интегрированную репрезентацию мира как существующего, но также и способность к представлению мира таким, каким он должен быть. Различие между реальным и идеальным является именно той силой, которая заставляет нас действовать. Совершенно неважно, идет ли речь о простых сенсомоторных ожиданиях (например, ожидании горького вкуса кофе), распространяющихся по иерархии систем контроля (например, по участкам моторной коры, управляющим различными группами мышц в моей руке) до тех пор, пока перцептивный входной сигнал не начнет соответствовать референтному сигналу (когда я поднесу чашку к губам и сделаю глоток), о комбинациях постоянных влечений и преходящих аффектов (например, голода и тревоги), эмитирующих и модулирующих относительную интенсивность импульсов (например, усиление кофеиновой жажды на фоне угнетения аппетита), или о сложных практических установках (например, по отношению к демократическому социализму и родительским обязанностям), требующих итерационной проработки их каузальных последствий (например, агитации, партийных собраний, экономической политики) и навигации по их взаимной несовместимости (проводить больше времени со своими детьми или отправить их в частную школу?). Неважно даже, насколько эти уровни мотивационных абстракций хорошо интегрированы в стройную картину того, что мы должны делать, или же, напротив, они могут быть сплюснуты и превращены во взаимозаменяемые количества субъективной полезности; в любом из этих случаев их будет объединять необходимость преодоления разрыва между распознаванием реального (принятием истинного) и реализацией идеального (установлением истинного).

Во-вторых, насколько надежными должны быть эти способности, для трансформации заявленных обязательств в успешные действия? Несомненно, существует огромное разнообразие конкретных дисфункций в вышеупомянутых механизмах, которые могут обернуться неспособностью воплощать в жизнь идеалы, подразумеваемые принятыми обязательствами, но мы можем разделить их на три базовых категории: дисфункции дееспособности, дисфункции понимания и дисфункции воли. В первом случае наши действия затрудняются в результате грубой поломки механизмов, позволяющих нам достигать определенных целей, вне зависимости от того, относим ли мы эти механизмы к врожденным способностям (например, физическая ловкость) или к приобретенным навыкам (например, умение играть на фортепиано). Во втором случае препятствием является некорректное, непоследовательное или просто неполное понимание последствий наших обязательств, которое лишает нас возможности воплощать планы в жизнь (если мы не понимаем, что стирка одежды подразумевает необходимость предварительной отдельной сортировки белых и цветных вещей, мы можем вещи испортить). В третьем случае препятствием становится слабость нашей воли, или нарушение сообщения между надлежащим пониманием собственной ответственности (например, осознанием того, что заниматься на фортепиано и стирать необходимо) и механизмами, трансформирующими это понимание в импульсы, направляющие наше поведение (и тогда мы сталкиваемся, например, с неспособностью оторваться от телевизора).

Вопрос в том, как много неудач каждого типа должно произойти, прежде чем они лишат субъекта возможности считаться ответственным в тех или иных отношениях? Кажется, что мы натолкнулись на целую кучу парадоксов кучи. Однако, поскольку мы здесь не для того, чтобы разбирать детали конкретных обязательств (таких как обучение игре на пианино или стирка одежды), а пытаемся говорить об обязательствах в целом, мы можем значительно сузить рамки вопроса. Конкретные обязательства чаще всего являются практическими вопросами, а не вопросами принципа, и их следует оставить экспертам в соответствующих областях (в музыке/стирке), а не философам, что с этими практическими вопросами могут быть незнакомы. Поэтому мы можем временно отложить вопросы о надежности механизмов отслеживания и исполнения конкретных обязательств, но нам необходимо сказать несколько слов о надежности тех механизмов, которые вовлечены в отслеживание и исполнение обязательств как таковых. Утверждение, что нельзя считать ответственным лицом того, кто никогда не действует в соответствии с принятыми обязательствами кажется бесспорным. То же самое можно сказать и о тех, чьи действия в лучшем случае случайным образом коррелируют с заявленными намерениями. В действительности, дело обстоит так, что их вообще трудно считать за «кого-то». Это случаи абсолютной дисфункции. Но вопрос, говоря условно, состоит в том, насколько ненадежными должны стать эти общие механизмы для того, чтобы даже дисфункциональная самость полностью бы лишилась необходимой поддержки. Или, если мы рассматриваем этот вопрос в контексте случаев множественности, какую долю различных типов недостаточности мы можем отнести к дисфункциям когнитивного наложения (разделяемых способностей и способов понимания), а какую — к дисфункциям агентной дифференциации (волевого разделения)? И имеет ли смысл с учетом этого говорить о дисфункциональной системе самостей, а не о дисфункциональном сознании без какой-либо устойчивой самости?

К счастью, какими бы интересными ни казались эти вопросы, они наталкиваются на методологический компромисс, который я предложил ранее. Я не хочу высказывать определенную позицию по этим деликатным вопросам, так же как не хочу выносить решения касаемо точного момента превращения эмбриона в потенциальную личность. Моя задача состоит лишь в том, чтобы прояснить отношения между этими вопросами и описать диалектическую местность, на которой они находятся. Тем не менее, можно сказать, что это также вопросы практического, а вовсе не принципиального характера, но речь в них идет не столько о тренировке и калибровке персональных способностей к выполнению специфических типов задач, сколько о воспитании и обучении кого-то, кто в общем и целом был бы способен их выполнять. Это возвращает нас к великой лакуне либерализма: детству. И сегодня нам здесь уже не до абстрактных принципов. Здесь необходимы самые передовые практики, которых всегда не хватает. Это еще один вопрос, которому необходимо уделить внимание, и я далеко не единственный, кто считает, что детство — это свободная концептуальная нить, потянув за которую достаточно сильно мы способны распустить ткань любой окружающей нас идеологии. Не являясь чудом, конкретный генезис свободы остается единственным вопросом, который может подорвать любой эрзац спиритуализма или эмерджентного мистицизма.

6. Чужие персоны

Что еще можно сказать об отношениях между сознанием и самостью? Вопрос о том, может ли одно сознание иметь несколько самостей, завел нас довольно далеко, но, чтобы двигаться дальше, мы должны перевернуть этот вопрос с ног на голову. Может ли одна самость принадлежать нескольким сознаниям [minds]? Это гораздо более спорный вопрос, поскольку он упорно остается гипотетическим. На эту тему существует много спекуляций в научной фантастике и прочих подобных жанрах, однако мы не знаем ни одного существующего примера чего-то подобного. Ничего, что могло бы подтолкнуть нас к решению данного вопроса. Тем не менее, данный вопрос дает нам возможность взглянуть на отношения между телом и самостью в новом свете, поскольку одна самость с множеством умов это prima facie все равно, что самость с множеством тел. Представляется правдоподобным, что может существовать сознание с множеством тел, поскольку элементы этих тел, взятые вместе, могут составлять единое распределенное сознание [mind] как конкурентную коммуникативную систему. Однако совершенно не очевидно, что это единственный способ интерпретировать ситуации, в которых множество тел разделяют одну самость. Действительно, если мы поддержим идею сознания, состоящего из множества конкурентно взаимодействующих подсистем, мы вскоре столкнемся с ситуацией, в которой будет казаться, что эти подсистемы уже сами по себе обладают сознанием.

Допустим, однажды утром я встаю и понимаю, что сегодня мне нужно сделать пять различных дел, которые не могут быть одновременно выполнены одним воплощенным человеческим существом. Поэтому я делаю то, что сделал бы любой разумный агент в данных обстоятельствах. Я разветвляю свое сознание на пять качественно тождественных потоков выполнения, которые будут функционировать параллельно в пяти качественно неотличимых друг от друга телах. Это одна из тех крайне спорных гипотез, о которых я упоминал выше, и, несомненно, найдется немало людей, желающих устроить мне адские муки уже за то, что я использую для формулировки ее параметров терминологию из теоретической информатики. Иные из них не будут удовлетворены даже тогда, когда я буквально впятером постучусь к ним в дверь в два часа ночи и начну требовать, чтобы они обращались ко мне исключительно с использованием надлежащего местоимения второго лица единственного числа («Почему ты здесь, Пит?» вместо «Почему вы здесь, Питы?») или, по крайней мере, корректного существительного множественного числа («Почему меня преследует стая Питов?»). Несомненно, найдутся и такие, кто решит, что я шучу на тему настоятельно корректного употребления местоимений («Как ты смеешь так поступать, Пит!»). Но на самом деле это шутка о том, что, если бы я мог размножить себя на пять параллельных копий, я оказался бы именно тем (сингулярным) человеком, который ломится к вам в дверь в два часа ночи и хочет поговорить о корректном употреблении местоимений при обращении к моим параллельным ветвлениям («Ты ведь действительно мог бы так поступить, Пит, серьезно?»). Некоторых людей удовлетворяет только грубая действительность. Но если вы к ним не относитесь, мы вместе следуем дальше!

Возвращаясь к данному примеру, мы могли бы задуматься над тем, что за разновидность параллельного взаимодействия между этими ветвлениями поддерживает их единую идентичность. Должна ли существовать здесь та или иная форма сообщения в реальном времени между одним мозгом и другими, чтобы это работало таким образом (например, чтобы «я» мог одновременно видеть каждой парой глаз, соответственно)? Или же будет достаточно простой способности общаться друг с другом таким же способом, каким между собой общаются совершенно отдельные личности?

1: “Привет, Пит!”

2: “И тебе!”

1: “Я пошел перечитывать Канта”.

2: “Я займусь мытьем посуды”.

3: “Это означает, что мне останется заняться налогами… [ты/мы/я] такой [ублюдок]”.

Обдумать ситуацию можно, в частности, с точки зрения оценки количества информации о том, что именно вы делали ранее в тех или иных обстоятельствах, необходимого для того, чтобы ваши действия являлись последовательными по отношению к вашему поведению в иных обстоятельствах. У всех нас случаются провалы в памяти и моменты, когда мы не способны достаточным образом вспомнить все существенные детали наших действий в прошлом. Область активно доступного в краткосрочной и среднесрочной эпизодической памяти значительно меняется с течением времени. А помимо этого нельзя забывать и о существовании когнитивных подсистем, предназначенных для выполнения конкретных задач, которые подключаются по назначению. Если при серьезном похмелье я не могу точно вспомнить обещания, которые давал накануне вечером, лучшей стратегией гарантии соответствия моих текущих действий прошлым будет расспросить об этом кого-нибудь ещё. В противном случае, остается лишь пытаться совершать как можно меньше каких-либо действий вообще, насколько это в человеческих силах. Как мы уже убедились ранее, последовательное поведение на протяжении долгого времени, по крайней мере, в том, что касается продолжающихся прав и обязанностей, является нормативной субстанцией, из которой складывается личность. Но мы движемся от мысли о возможности отслеживать передачу нормативных статусов между

Как мы уже говорили выше, способность вести учет прав и обязанностей предполагает наличие определенных репрезентативных способностей, а это значит, что обновление моделей нормативных статусов требует обновления связанных с ними репрезентаций. Например, если одно мое ветвление открыло банковский счет и оформило кредит на развитие малого бизнеса, это действие будет сообщать другим моим ветвлениям новые права и возможности относительно приобретения тех или иных вещей и даже недвижимости. Но, скорее всего, для их реализации (то есть для того, чтобы соответствующие деньги могли быть потрачены) ветвлениям потребуется быть в курсе деталей относительно установленных паролей или других способов аутентификации. Аналогично, каждому из моих ветвлений также будет необходимо сообщать всем остальным о принятых на себя финансовых обязательствах, для того чтобы предотвратить несоответствие решений в иных ситуациях (например, чтобы не потратить больше денег, чем они могут себе позволить). Им также будет необходимо сообщать друг другу о том, какие товары и услуги уже были куплены, если они хотят, чтобы необходимые им товары были куплены ровно один раз (так, чтобы они могли реализовывать те или иные предприятия совместно).

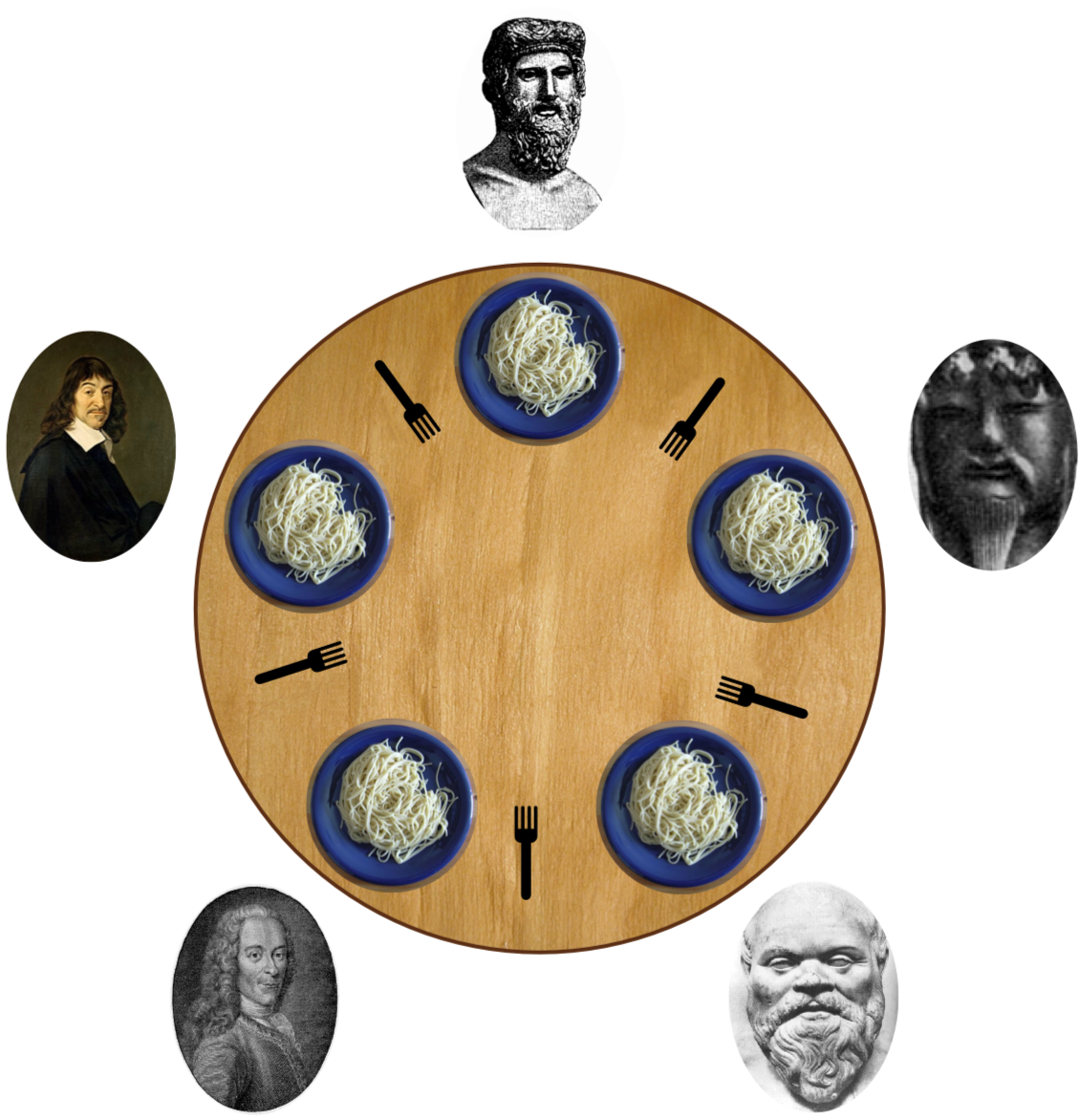

Подобного рода проблемы координации могут возникать даже в условиях тесного взаимодействия, например, когда пять моих ветвлений сидя за столом в ресторане пытаются определиться с заказом, при существующих ограничениях. Очевидно, что я не стану заказывать одно и то же блюдо для каждого ветвления (с помощью соответствующих ветвлений). Я как раз из тех, кто разделит себя на пять ветвлений, чтобы попробовать все возможные блюда в меню ресторана. Существует много мест, где я хотел бы поесть, и мало времени, чтобы систематически опробовать все, что предлагается. В этом случае необходимо предусмотреть процедуру выработки решений на предмет того, что будет заказывать каждый из нас (допустим, каждый выбирает по одному пункту наугад, а затем мы вместе распределяем получившийся список при помощи камня, ножниц и бумаги), и в каком порядке мы будем делать заказы (будем заказывать по очереди или один закажет за всех?). Это необходимо для исключения противоречивых действий, которые приведут к тому, что в итоге я ничего не смогу заказать и останусь голодным. Возможно, что каждое моё ветвление выберет один и тот же пункт меню, а затем перейдет к игре в «камень-ножницы-бумагу» с ветвлением по левую руку от себя, что создаст пятикратную симметрию, в которой невозможно будет определить, какая из соответствующих игр имеет больше шансов завершиться раньше других. При попытке решить все пять игровых ситуаций разом мы способны создать неразрешаемые циклы: например, если три из пяти ветвлений производят равный выбор, и первое выбирает камень, второе — бумагу, а третье — ножницы. Хуже всего, если выбор между камнем, бумагой и ножницами будет псевдослучайным. В этом случае мы можем синхронно выбирать один и тот же вариант снова и снова, даже если каждое из ветвлений в отдельности будет менять предмет выбора от хода к ходу. Одним словом, у нас на руках тут нечто вроде проблемы обедающего философа.

Если это еще не до конца понятно, размышляя о ветвлениях я пытаюсь подчеркнуть необходимость точки зрения вычислительного параллелизма . Это позволяет обнаружить проблемы, которые обусловлены пространственным распределением, при этом они могут возникнуть даже в том случае, если ветвления находятся в непосредственной близости друг от друга. Само же различие между дистанцией близкой и дистанцией отдаленной заключается в том, как много вспомогательной информации о локальном окружении каждого отдельного ветвления может быть передано другим, для того чтобы их нормативный статус имел какой-либо смысл. Как бы то ни было, эти проблемы дают нам некоторое теоретическое приобретение, связанное с анализом природы контроля непротиворечивости при синхронизации пространственно удаленных ветвлений, разделяющих общую самость, даже если вопросы о том, насколько хорошо соответствующие решения могут работать на практике, необходимо вынести за скобки. Равно как и вопросы о различиях, которыми одна и та же личность будет отмечена по мере прохождения разных темпоральных фаз, и в силу тех же самых причин. Одна из стратегий достижения необходимой непротиворечивости, которую я буду называть коммуникацией, заключается в попытке поддерживать нечто вроде глобального состояния системы в целом, посредством организации центра управления, призванного контролировать и модулировать действия всех прочих элементов. Я видел живых людей, которые утверждали, что эта стратегия остро нуждается в некой квантовой запутанности между отдельными мозгами, но это полная нелепость. Внутренние коммуникации между когнитивными подсистемами внутри нашего мозга не нуждаются в подобных излишних странностях . На практике это означает лишь наличие главного ветвления (или root-ветвления), выполняющего роль контрольной системы по отношению ко всем остальным.

Тем не менее, это не единственный возможный путь, и в некоторых отношениях он может оказаться нежелательным. Смысл изучения параллельных вычислений заключается в проектировании систем, образованных из набора процессов с их собственными локальными состояниями, которые сообщаются друг с другом асинхронно, но при этом они также гарантированно должны вести себя определенным образом (например, избегать тупиковых ситуаций). На основе обмена сообщениями можно выстраивать децентрализованные системы управления (например, используя корутины). А это значит, что вполне возможно представить себе децентрализованную сеть параллельно взаимодействующих ветвлений, демонстрирующих единую исполнительную функцию, то есть обладающих единой волей. Более того, мы можем представить, что они демонстрируют различные формы исполнительных дисфункций, при этом не переставая являться единой личностью. Сингулярная личность может с легкостью обладать двумя конфликтующими друг с другом мнениями по поводу того или иного выбора, и если эти мнения проявят себя в разных телах, то это вовсе не будет означать, что мы имеем дело с двумя разными самостями. Все, что здесь требуется, — это определенная стратегия решения таких внутренних конфликтов для возвращения общей модели действий к непротиворечивости. То, что одно из моих ветвлений берет на себя роль адвоката дьявола в отношении плана действий другого, вовсе не означает, что их взаимодействие гарантированно не может завершиться не-катастрофическим образом. Как и большинство споров, в которые я обычно вступаю с самим собой.

Тем не менее, некоторые примеры гипотетических катастроф будет полезно рассмотреть. Что произойдет, если четверо из пяти моих ветвлений внезапно будут уничтожены? Если они должным образом децентрализованы, по всей вероятности, оставшееся ветвление должно быть способным продолжать функционировать самостоятельно. В этом случае я бы потерял часть воспоминаний (локальных состояний), которые еще не были синхронизированы между мной и другими, но по большому счету данная ситуация не так уж сильно отличается от тех случаев, когда я, напившись до потери сознания забываю, что делал прошлой ночью. Я просто утрачу несколько своих версий, но это версии, которые функционировали параллельно, а не последовательно. Тем не менее, возникает также вопрос и о том, возможно ли объединить пять таких ветвлений в одно и если да, то каким образом. Это острая проблема для нейровычислительной системы контроля версий. Не вдаваясь в детали, справедливо будет сказать, что если мы признаем возможность случайной утраты одного ветвления без особых последствий для прочих, то мы должны также допустить, что некоторые аспекты каждого ветвления могут быть преднамеренно урезаны во имя сохранения других. В пределе я могу просто предпочесть не фиксировать в памяти ни одного из аспектов процесса мытья посуды одним из моих ветвлений, поскольку из такого опыта ничего невозможно извлечь. Важно помнить, что эти редакционные решения не обязательно должны приниматься одним ветвлением. Их может осуществлять вся система в целом. Ветвления могут или сами решить, какие блоки их коннектома имеют приоритет при разрешении несовместимости, или полагаться на алгоритм, который сделает выбор за них. Может быть, тут также возможно и компромиссное решение. На самом деле это не имеет значения. Они это я.

Способности ветвлений к самостоятельному выживанию, казалось бы, представляют собой достаточное свидетельство в пользу утверждения о том, что мы имеем дело с несколькими сознаниями, разделяющими одну самость. Но необходимо рассмотреть еще один катастрофический сценарий. Что, если одно ветвление окажется в изоляции от остальных в течение продолжительного периода времени? Что, если оно, развиваясь независимо от них в течение этого срока, ошибочно полагает, что остальные ветвления были уничтожены? И что, если спустя годы, когда они наконец найдут друг друга, окажется, что они слишком далеко друг от друга отклонились и этот факт уже не оставит возможности для осуществления повторной интеграции? По сути, это две разные проблемы, но разграничить их непросто. С одной стороны, расхождение между отклонившимся от общего маршрута ветвлением и другими может сделать интеграцию технически невозможной. Насколько мы можем судить, человеческая память представляет собой отнюдь не хранилище изолированных эпизодов, а скорее целостную топологию сети, и неврологические изменения, вызванные дивергентным опытом, могут стать причиной соответствующей несовместимости. С другой стороны, дивергенция может сделать интеграцию экзистенциально нежелательной. Та или иная ветвь может выступить против способа эволюции, выбранного другими, и начать рассматривать себя в качестве совершенно отдельной личности не только на практике, но и в принципе.

Позвольте мне разъяснить, в чем здесь хитрость. Я утверждал, что может существовать множество сознаний, разделяющих одну самость, но то, что делает эти сознания множественными, — это возможность действовать независимо друг от друга. На это можно возразить, что независимость сознаний де-факто — это независимость самости де-юре, и что ветвления, о которых я говорил, в действительностиесть пять отдельных личностей, которые ошибочно считают себя тождественными. В этом случае сбившееся с общего маршрута ветвление просто обнаружит то, что и так всегда являлось истинным положением вещей. Или же можно утверждать, что единственной истиной в вопросе о том, действительно ли отклонившееся ветвление представляет собой нечто отдельное от остальных, должно быть то, что оно само выскажет на этот счет. То есть если оно утверждает, что является чем-то отдельным от остальных, значит, так оно и есть. В первом случае мы предпринимаем попытку уничтожить различие между сознанием и самостью точно так же, как делают это те, кто стремится сохранить интуиции непрерывности и уникальности, а во втором — избавляемся от вопросов тождественности тем же самым способом, который ведет к постмодернистскому растворению личности. Для ясности, в общем и целом я склонен разделять вторую позицию на практике, но не в принципе, поскольку она отстаивает свою правоту за счет отрицания существенности соответствующего вопроса. Это возвращает нас в то же самое положение, в котором мы оказались с проблемой множественности.

Рассмотрим еще один вариант. Что, если сбившееся с общего маршрута ветвление в той или иной степени окажется нефункциональным? Скажем, оно сильно пострадало либо в результате внезапного несчастного случая, либо в результате изоляции от других ветвлений. Оно повредилось настолько, что просто отказывается верить в то, что его собраться его снова нашли. Оно убеждено в том, что они самозванцы. Что бы они ни говорили и ни делали. Оно неспособно распознать кем они являются, а значит неспособно распознать, и кем оно является само по себе. Это похоже на происходящее при синдроме Капгра (когда человек ошибочно распознает других людей в качестве самозванцев), который связан с синдромом Котара (когда человек ошибочно распознает себя в качестве самозванца: уже умершего или иным образом нереального). В этом случае есть резон полагать, что основной ветви должно быть позволено осуществить принудительную ресинхронизацию или слияние с этим ветвлением. В особенности если подобное нарушение распознавания является симптомом более широкой дисфункции в способностях, позволяющих сознанию обслуживать целостную самость. Это чрезвычайно сложный случай, не в последнюю очередь потому, что он перекликается с темой насильственной реинтеграции индивидуальных фрагментов в единую самость, которая возвращает нас в мутный онтогенетический интервал между единичной личностью и организованной системой личностей, только уже без общего тела и сознания. Но я хочу не разбирать конкретные случаи, а в общих чертах проследить принципы, управляющие ими. Это значит, что необходимо придумать более надежный способ говорить о потенциальных самостях (фазах/ветвлениях) и о том, как они могут (ошибочно) распознавать друг друга в качестве тождественных или различающихся, поскольку термины, которые я использовал ранее, сами по себе порождают вопросы, которые нас здесь интересуют.

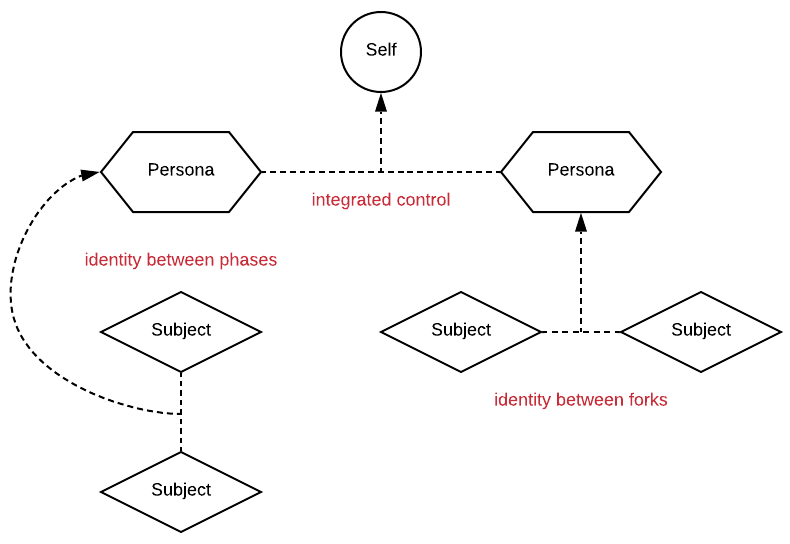

Давайте называть «субъектом» любой оперативный когнитивный процесс, для которого существует осмысленный вопрос о своей идентичности другому процессу, в смысле принадлежности к одной и той же самости. Наше сознание содержит множество когнитивных механизмов, которые не всегда используются в одно и то же время или с одной и той же целью. Эти компоненты могут быть собраны на лету в ту или иную активную конфигурацию, способную выполнять ту или иную задачу. Субъект как раз и является подобной активной конфигурацией. Такое определение в достаточной степени свободно для того, чтобы допускать рекурсивную декомпозицию: субъекты могут состоять из субъектов, так же как задачи могут состоять из подзадач. Такое определение применимо как к процессам, протекающим в рамках единственного тела-сознания, так и к процессам, которые таковыми не являются, поскольку оно обеспечивает нас единым вокабуляром для описания и случаев множественности (несколько различных субъектов в одном теле-сознании) и случаев ветвления (несколько идентичных субъектов в разных телах-сознаниях), к тому же, оно может быть использовано и для описания более привычных форм персонификации (несколько идентичных субъектов в одном теле-сознании). Точно так же, как мы можем рассматривать многочисленно одушевленные тела (системы) как реализацию форм коллективной агентности внутри единого сознания (то есть эксплицитной ко-операции), мы можем рассматривать и единично одушевленные тела в качестве осуществления форм такой же индивидуальной агентности, которая имеет место в ситуации воплощения единой агентности в множественных телах (параллельного осуществления исполнительной функции). Как это может выглядеть?

Я думаю, что на самом деле мы довольно нередко ощущаем себя разными персонами в различных контекстах. В частности, в разных социальных группах мы зачастую используем различные модели поведения, словно одеваем своеобразную маску для каждой компании. Я очень остро чувствовал это в молодости, особенно в те моменты, когда мои различные социальные миры сталкивались, и я внезапно переставал понимать кем мне быть в таких ситуациях. Но проблема отнюдь не ограничивается исключительно социальными параметрами различных контекстов. Есть те, кто являются совершенно разными людьми у себя дома и у себя на работе, и это не вопрос различия соответствующих социальных схем. Жестокий солдат и любящий партнер. Офисный клоун и строгий родитель. Для других ваша сущность зависит не столько от того, с кем вы общаетесь, сколько от того, как именно вы общение производите. Как профессионал (электронная почта). Как поэт (Twitter). Как тролль (Youtube). Социальные медиа явно акселерировали пролиферацию подобных цифровых масок. Они позволяют нам переключать различные маски в параллельном режиме, порхая туда и обратно между разными приложениями и теми личностями, которыми они нас делают от момента к моменту. И эти линии поведенческих разломов между контекстами могут перерасти в полноценное диссоциативное растройство. Вне зависимости от того, произойдет ли это в результате психологической травмы или преднамеренного культивирования.

И все же эти отдельные «персоны», как правило, являются вполне устойчивыми на протяжении долгого времени. Иногда они бездействуют, но потом пробуждаются вновь (например, тот, кем я являюсь среди друзей, с которыми довольно редко встречаюсь). Такое бездействие не является чем-то случайным, это повсеместная особенность человеческого состояния. Во сне мы никто, но в сновидениях мы можем быть теми, кем никогда не были и никогда больше не будем. Как бы вы ни проводили границы между разными «субъектами», их лучше всего рассматривать в качестве примеров того, что я называю здесь персонами [personae]. Одна и та же персона способна быть активной как в разное время (тогда речь идет о фазах), так и в разных местах (тогда речь идет о ветвлениях). Но если мы не будем осторожны, мы воссоздадим проблему идентичности личности уже на новый лад, поскольку поменяем вопрос о том, как субъекты объединяются в единую самость на вопрос о том, они формируют одну персону.

Сейчас ключевой момент заключается в том, что нам нет нужды рассматривать персональное в качестве ядра личности, скрывающегося за множеством масок. Этим ядром может оказаться структура, состоящая из множества персон, которые последовательно передают друг другу контроль таким образом, что производится согласованное поведение. Если рассматривать это с точки зрения самосознания, персоны позволяют нам распознавать себя в качестве агентов, придавая смысл нашим действиям в определенной области нашего мира, в то время как самость объединяет эти персоны в единую нарративную структуру, охватывающую весь мир в целом. Самость глобальна, а персоны локальны.

Вернемся к аналогии между параллельными ветвлениями и параллельными персонами, со-общающимися в рамках единого сознания. Мы вовсе не хотим делать много предположений о том, насколько человеческое познание подвержено подобному параллелизму, но я думаю, что мы заслужили некоторую спекулятивную свободу действий. Давайте лучше потратим ее на ещё одну вариацию приведенного выше примера. Что если моё отклонившееся от маршрута ветвление в действительности является самозванцем? Что, если это ветвление было похищено и изменено гнусными третьими лицами с целью проникновения в мое сознание (или в мои сознания)? Выходит, что у нас не просто новая персона, а персона фальшивая. Если ее подключить к остальной группе, то этот коварный актор получит доступ к моей внутренней самости и сможет влиять на мои мысли и действия без моего ведома. Это заставляет нас переосмыслить процесс само-распознавания субъекта в качестве идентичного или не-идентичного самому себе как аутентификацию.

В современной жизни аутентификация распространена повсеместно. Протезные персоны, которые мы создаем в сети, защищены паролями и часто связаны между собой посредством сложной иерархии доступа. В некоторые приложения вы входите посредством учетной записи в Facebook (признанный на территории РФ запрещенной экстремистской организацией), которая привязана к вашему адресу электронной почты, а доступ к последнему осуществляется посредством многофакторной аутентификации с использованием вашего номера телефона. Телефон же, в свою очередь, ведет к вашему физическому адресу, который непосредственно связан с вами как с воплощенным персонажем. Считается, что подобные системы аутентификации отслеживают нечто реальное и основополагающее: то, чем вы являетесь на самом деле, вашу аутентичную самость.

Однако последний сценарий предполагает, что это отношение может быть обратным. Самость может оказаться чем-то, что конституируется системой аутентификации, а не тем, что просто идентифицируется посредством этой системы. Параллельная коммуникация между ветвлениями, которая необходима для поддержания когерентного образа общего поведения, должна быть безопасной. На самом деле нет никакой необходимости создавать хитроизмененные троянские ветвления для того, чтобы вывести из строя мою (распределенную) самость. Для этого будет достаточно убедительно подделать мои (внутренние) коммуникационные потоки. Конечно, такая подделка не всегда осуществляется также легко, как подбор чужого пароля. Аутентификация может включать в себя проверку уникальных токенов (например, приватных ключей, личных воспоминаний или параметров физического тела), но помимо этого она может производиться и посредством проверки согласованности поведения, то есть через детекцию не-характерных для вас действий и коммуникаций. Подобная задача может решаться с использованием некой общей статичной модели моей личности, но она также может производиться и в форме динамической проверки согласованности между ветвлениями. Для сохранения целостной идентичности такие проверки необходимы.

Это возвращает нас к проблеме персон. Я полагаю, что очень многим из нас на собственном опыте приходилось в те или иные моменты жизни сталкиваться с чужеродными импульсами или навязчивыми мыслями. Иногда мы действуем под их влиянием, не отдавая себе в этом отчета. Тем не менее, развитие целостной личности заключается в том, чтобы научиться их отфильтровывать, произвольно подавлять и классифицировать их в качестве чего-то, что не имеет к нам никакого отношения. Не всегда такие импульсы и мысли являются для нас радикально нехарактерными. Они могут быть просто неуместными в том или ином контексте, в котором мы находимся. Иногда мы можем почувствовать, какая грань нас их генерирует, и затолкнуть её куда-нибудь подальше. Вот что мы имеем ввиду, когда говорим о культивации границ между различными личностями. Недостаточно просто научиться разделять свои способности, наклонности и рефлексы с точки зрения их соответствия или не-соответствия той или иной среде. Речь идет о том, чтобы научиться плавно переключаться между ними в ситуациях пересечения различных сред, сохраняя при этом последовательность поведения на разных гранях нашего лоскутного жизненного мира. В конце концов, наличие некой централизованной, всеобъемлющей картины нашего характера является не таким уж важным вопросом, если каждая из персон в достаточной мере обладает представлениями о себе и остальных для того, чтобы в результате из этого могла бы сложиться подобная лоскутная личность. Различиями можно пренебрегать до тех пор, пока передача полномочий посредством локальной аутентификации, обеспечивающей незамедлительный контроль от контекста к контексту, происходит плавно и гарантирует глобальную согласованность поведения.

Остаётся сложный вопрос касаемо того, в какой момент эти персоны [personae] по праву становятся полноправными личностями [persons], и описанная коммутация уступает место действию, которое уже не укладывается в рефлексы всеобъемлющей самости. Но так или иначе, зоны роящейся субъективности в промежутках между нулем, единицей и множественностью теперь, возможно, представляются уже чуть менее туманными. Однако нам все еще предстоит разгадать тайну мереологии, а, следовательно, столкнуться напрямую с очевидным вопросом о том, чем самость является в точности.

6. Аутентичные Эго

Это далеко не первый мой текст, посвященный проблеме самости. Эта проблема уже фигурировала в качестве центральной темы докладов «Автономия и автоматика», «За гранью выживания», «Искусственный интеллект и искусственность самости», она поднималась в «Переформатировании Homo Sapiens», и даже стала предметом некоторых нейропанк-спекуляций в довольно личном «Трансцендентальном блюзе». В этих работах вы найдете предвосхищение, развитие и контекстуализацию некоторых идей и аргументов, изложенных выше. Но я не буду пытаться синтезировать их все здесь вместе. Вместо этого я обращусь к самой первой работе, которая была написана мной на эту тему. Я вдохновлялся попыткой Рэя Брассье объединить кантианскую точку зрения на рациональную субъективность Уилфрида Селларса и описание феноменальной самости у Томаса Метцингера. Приведу здесь цитату из вступительного параграфа известной книги Метцингера «Быть никем»:

«Это книга о сознании, феноменальной самости и перспективе от первого лица. Ее главный тезис заключается в том, что в мире не существует таких вещей, как самость. Никто никогда не был собой и не имел «я». Существуют только сознательные само-модели, которые не могли быть распознаны в качестве моделей. Феноменальная самость — это не вещь, а процесс, и субъективный опыт бытия кем-то возникает, если сознательная система обработки информации функционирует в рамках такой прозрачной само-модели. Как таковые вы представляете собой подобную систему прямо сейчас, когда читаете эти строки. Поскольку вы не распознаете свою само-модель как модель, она прозрачна: вы смотрите сквозь нее. Вы не видите ее. Но вы видите вместе с ней. Выражаясь более метафорически, центральное утверждение данной книги состоит в том, что, читая эти строки, вы постоянно путаете себя с содержанием само-модели, активированной в вашем мозге в данный момент.»

В функционалистском описании прозрачных само-моделей Метцингера есть определенные достоинства, которые я принимаю и в краткой форме постараюсь разъяснить. Однако с годами я стал находить недостатки в том, как Метцингер формулирует предмет своей теории. И дело не только в том, что он представляет замену самости-как-субстанции на

Давайте попробуем разобраться в этой двусмысленности. В первую очередь, необходимо заметить, что также как и местоимения «я» и «ты», термин «самость» может быть использован двояко: эти слова могут отсылать нас в широком смысле к любым аспектам/компонентам нашего физического воплощения, или отсылать в узком смысле к

По мнению Метцингера, наша склонность видеть себя в качестве обладателей какого-то сущностного ядра, которое можно отделить от полного воплощения, является эффектом репрезентативной структуры нашего сознания. Он полагает, что осознание является симуляцией нашей окружающей среды. При этом он говорит о симуляции, которую невозможно испытать в качестве симуляции на опыте (прозрачная феноменальная модель мира). Мы способны осознать, что наш опыт может быть локально искаженным (например, в оптических иллюзиях). Но мы не можем осознать, что он искажен в глобальных масштабах, поскольку у нас нет прямого доступа к базовой машинерии, порождающей его. Метцингер считает самосознание некой перегородкой внутри этой симуляции, которая отделяет нас от всего прочего (прозрачная феноменальная само-модель). Эта модель внутри модели выполняет по меньшей мере четыре функции: i) она должна отграничивать то, что принадлежит нашему телу от того, что ему не принадлежит (функция владения); ii) она должна определенным образом располагать нашу перспективу в окружающей среде (функция местоположения); iii) она должна отличать действия, которые мы совершаем, от событий, которые просто случаются (функция агентности); iv) она должна расширять структуру телесного действия и охватывать действия ментальные, такие как концентрация и воображение (аттенциональная агентность). Все это грубо соответствует схемам тела ((i) и (iii)) и внимания ((ii) и (iv)), упомянутым выше. Вопрос состоит в том, что именно означает для нас путать себя с содержанием этих репрезентаций («эго»), если то, что они репрезентируют, — это та самая каузальная система, которой, по мнению Метцингера, мы являемся?

Метцингер преследует цель объяснения источника упрямых интроспективных интуиций относительно самости, которые мотивируют теории, что рассматривались выше. Речь идет об интуициях личной уникальности и непрерывности осознания [consciousness]. Однако, интуиции следует отделять от теорий. Хотя прозрачные симуляции, которые описывает Метцингер, составляют непосредственное ядро нашей репрезентации мира, существуют и более опосредованные формы репрезентации, основанные на этом ядре и в него интегрированные. Язык является средством, при помощи которого подобные репрезентации артикулируются, оцениваются и корректируются, но это не значит, что они являются лингвистическими по своей сути. Дневной трейдер должен обладать довольно сложной внутренней моделью фондового рынка для того, чтобы вести свои дела, и эта модель может использовать аспекты сенсорного воображения для своего функционирования (например, визуализировать растущие цены графически или ощущать совместимость стратегий как гармонию), но подобная опосредованная непосредственность может быть легко поставлена под вопрос с учетом того, насколько гетерогенной является информация, с которой она работает (от утверждений коллег-трейдеров до экспертных математических исследований). Теории личной идентичности, включая теорию Метцингера, направлены на интеграцию наших непосредственных (от первого лица) интуиций о себе в опосредованную (от третьего лица) модель мира, выходящую за пределы нашего феноменального горизонта. Метцингер предлагает нам рассматривать некоторые аспекты нашего само-ощущения в качестве подверженной искажениям репрезентации (такой же как ощущение присутствия фантомной конечности) в рамках узкозонной симуляции сложной физической системы (мозг-тело). При этом он считает, что также существуют и некоторые другие аспекты, которые в качестве артефактов этой симуляции даже не могут быть названы искаженными (например, моя уверенность в том, что я сейчас являюсь тем же самым человеком, которым являлся в годы сдачи экзаменов в подростковом возрасте, и определенно не являюсь той пьянью, которая творила вещи, которые я не помню и никогда бы не сделал).

По Метцингеру, единственный факт о личности, который может быть подвергнут искажению, — это то, являемся ли мы одной и той же функциональной системой или нет, — но этот факт, по своей сути, выступает в качестве чего-то неотличимого от содержания той или иной само-модели. Но я могу быть похищен и подвергнут «промыванию мозгов» таким образом, что это содержание изменится радикально, изменится и мое поведение, и то, как я интерпретирую свое поведение, и тогда не останется никаких данных о том, что я остаюсь той же самой личностью помимо моего существования в качестве того же самого организма. Техники промывания мозгов могут заставить получившуюся в результате креатуру интерпретировать себя в качестве непрерывности или в качестве результата разрыва по отношению к своему прежнему воплощению, без

Все эти темы поднимаются в заключительном абзаце книги «Быть никем», являющемся своеобразным ответом на вопросы первого абзаца книги:

«Помните, как в первом абзаце первой главы я утверждал, что, читая эти строки, вы то и дело путаете себя с содержанием само-модели, функционирующей в этот момент в вашем головном мозге? Это была лишь предварительная метафора и теперь мы видим, что она, если воспринимать ее слишком буквально, содержит логическую ошибку. Нет никого, чьей иллюзией осознающая себя самость могла бы являться, нет никого, кто бы путал себя с

Проблематичная двусмысленность признается в начале книги, но затем автор просто отодвигает ее куда подальше. Не существует никого, кому бы эта иллюзия являлась, но понимание этого должно позволить кому-то проснуться и избавиться от ограничений, которые наложила на нас наша эволюционная история. Справедливости ради надо сказать, Метцингер предполагает, что это пробуждение должно заключаться в переустройстве себя посредством преодоления ограничений, причем таким образом, что пробуждающиеся индивидуальности (и, возможно, распределенные системы) окажутся не совсем теми, кем были до пробуждения. Однако нормативные вопросы, которые он поднимает относительно того, как именно мы должны осуществлять это переустройство и что значит делать это в порядке реализации автономии, в корне оторваны от его теории самости как таковой. Он завершает работу в духе сближения с нашими постмодернистскими радикалами. Но продвигать дело самоопределения посредством растворения понятия самости невозможно. Метцингер умудряется отдавать приоритет метафизике личной идентичности над релевантными нормативными вопросами, даже в тот момент, когда он ее элиминирует.

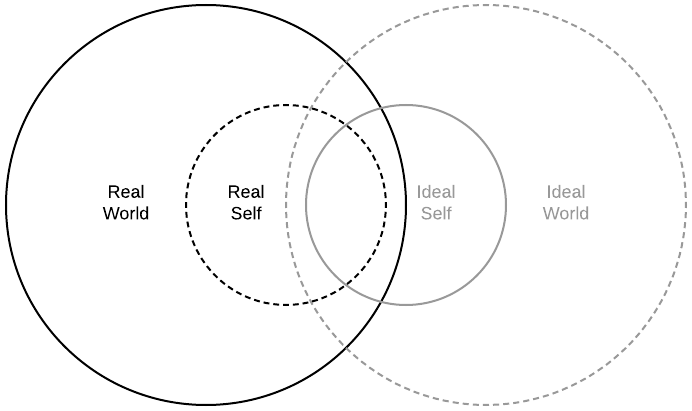

Несмотря на все это, описание само-модели у Метцингера обладает огромной силой. Но для того, чтобы его можно было использовать, потребуется некое более опосредованное самопонимание, способное подойти к этой модели как к модели, представляющей нечто, что не является ни телом как физической системой, ни душой как метафизической субстанцией. Самомодель должна симулировать не только тело и сознание как нечто, существующее на самом деле, она должна также симулировать то, какими они идеально должны быть. Для того чтобы это заработало, необходимы две догадки. Модель должна включать в себя не только схему тела и схему внимания, но и нечто вроде эго-идеала. В конечном счете, то, кем вы пытаетесь быть, не менее значимо для понимания того, кем вы являетесь в качестве агента, чем то, чего вы стремитесь достичь, — для понимания ваших действий. Кроме того, необходимо определить смысл, в котором само-модель может ошибаться не только в своих репрезентациях физических параметров, но и в том, какую личность она собой воплощает. Наша способность определять, кем именно мы являемся в качестве автономных агентов, должна оперировать в условиях ограничений. В конце концов, вы не имеете права определять себя в качестве обладателя бессмертной души, независимо от того, насколько глубоко вы прониклись идеей о том, что являетесь реинкарнацией какой-нибудь известной исторической фигуры. Эти догадки связаны между собой посредством бесконечного колебания между желанием стать тем, кем мы действительно хотим быть, и пониманием факта невозможности осуществления этого желания на тех условиях, которые мы перед собой поставили. Быть теми, кем мы являемся, — это обязательство, содержание которого прогрессивно уточняется и пересматривается по мере наших попыток и неудач в стремлении записать истории нашей жизни на турбулентной поверхности мира.

Позвольте мне изложить последний вариант ситуации с моими ветвлениями, чтобы проиллюстрировать мою мысль и согласовать ее с мыслью Метцингера. Если мы возьмем случайную личность, разделим её на пять качественно идентичных ветвлений, и затем поместим их в пространстве одной комнаты, сколько в ней в итоге окажется личностей? Одна или пять? Может оказаться и так, и иначе. А что, если мы специально выберем личность, которая искренне вкладывается в свои интроспективные интуиции по поводу собственной уникальности? И каждая копия этой личности будет верить в то, что она в особенности отличается от всех прочих? Разумно полагать, что этого будет вполне достаточно для формирования существенных отличий между ними. Их представление о себе просто не будет допускать возможности одновременного множественного воплощения, даже если это создаст непростые вопросы о том, как наследуются и/или распределяются оригинальные права и обязанности. Что-то похожее можно применить и к примерам, связанным с загрузкой сознания или его кибернетическим усовершенствованием. Речь идет о сохранении места для уникальности при подрыве концепции непрерывности, лежащей в основе представлений личности о себе. Это и должно вынуждать личность к переопределению того, кем в действительности она является, таким образом, к которому мы должны относиться с уважением.

И напротив, достаточно ли моей веры в то, что, разделившись на пять ветвлений, я все равно остаюсь одной личностью для того, чтобы это действительно было так? Именно здесь подход Метцингера бросает вызов снисходительной позиции постмодернистского радикализма. Непосредственные интуиции, генерируемые прозрачной само-моделью, действительно очень сильны. Одно дело обладать теоретически опосредованной убежденностью в том, что вы можете быть разделены и рекомбинированы в виде параллельных ветвлений и при этом оставаться одной и той же личностью, а другое — действительно действовать в соответствии с этой убежденностью, оказавшись в подобной ситуации. Может получиться так, что достижение консенсуса между полуавтономными ветвлениями, необходимого для функционирования этой конструкции, будет невозможным без серьезного тренинга или прямой модификации само-модели. Возможно, требуемые формы распознавания, коммуникации и аутентификации должны быть запрограммированы для гарантии соответствующего единства. Так или иначе, если мой латентный страх касаемо того, что реинтеграция меня убьёт, не позволяет моим ветвлениям её осуществить, значит, в моем эго-идеале есть наметившаяся трещина, которая мешает его реализации. В конце концов, долг подразумевает возможность: если вы не способны (уверенно) соответствовать определенным стандартам, значит, вы попросту не должны им соответствовать. Нет смысла в обязательствах, которые невозможно (так или иначе) исполнить.

Эти гипотетические проблемы не так далеки от реальных, как может показаться. Согласованность между различными ветвлениями, которая требуется для параллельного осуществления плана действий, очень напоминает последовательность фаз, что необходима для последовательного осуществления плана. И в том, и в другом случае требуется самодисциплина. Во втором примере действуют механизмы удовлетворения, отсроченного во времени (когда мы упорно работаем во имя оплаты будущего отпуска), а в первом, — механизмы пространственно перераспределенного удовлетворения (например, когда одно ветвление упорно работает, чтобы оплатить другому путешествие по миру). Уверен, я далеко не одинок в том, что время от времени прибегаю к формам конфликтных отношений с собой. Я расставляю ловушки для себя в будущем, вынуждающие меня выполнять задания, которые иначе я бы не выполнил, а затем проклинаю себя в прошлом и вновь обрекаю себя в будущем на такую же участь. Но это лишь одна из стратегий преодоления внутренних ограничений нашей способности выполнять свои обязательства. Другая заключается в культивации и конфигурации отношений между отдельными персонами.

Рассмотрим ситуацию, которая легла в основу этого текста. Я страдаю от значительных колебаний когнитивных способностей и исполнительной функции. Иногда я просто не в состоянии быть той личностью, которой хочу быть и которой я мог бы быть в определенном контексте. Персоны распадаются и рушатся одна за другой, поскольку они не в состоянии соответствовать собственным идеалам, и на смену им приходят иные, менее амбициозные. В худшем случае я продолжаю функционировать в

7. Заключение: искусственные души

Итак, до какой же степени мы способны рационально ненавидеть собственное тело, не ошибаясь в том, что наша ненависть не является ненавистью к себе? Данный вопрос вел нас долгим и извилистым путем, но теперь, как я полагаю, у нас уже есть все необходимые ресурсы для ответа на него. Остается лишь собрать их вместе. Ключевая идея заключается в следующем: каждый автономный рациональный агент обладает определенной властью над условиями идентичности, определяющими его собственное сохранение. Эти условия не способны возникнуть на пустом месте и вне

Начнем с того, что соединим концепцию Метцингера об отношении между феноменальной само-моделью и феноменальной моделью мира с описанием рациональной агентности как

Теперь необходимо сделать пояснения касаемо обозначенной зоны наложения двух репрезентативных структур. Здесь есть два аспекта. С одной стороны, между реальным и идеальным всегда существует определенное эксплицитное наложение. Мы не можем пожелать изменить абсолютно все в мире или в себе без полного и тотального разрыва всех связей, равнозначного смерти. Чтобы оставаться той же самой личностью, живущей в том же самом мире, только лучше, чем прежде, нам необходимо моделировать расхождения между репрезентативными структурами (прогнозы) таким образом, и чтобы это побуждало нас к действию (посредством предписаний). С другой стороны, между системами, генерирующими симуляции, всегда существует больше имплицитных соответствий, чем мы способны прояснить. Даже наши опосредованные репрезентации остаются в пределе прозрачными: мы способны обнаруживать заблуждения и принимать меры в их отношении только локально, но никогда не глобально, поскольку для этого необходимо использовать одни репрезентативные способности в рамках коррекции других. Вопрос о том, являются ли ошибки в этих репрезентациях обычными заблуждениями или стремлением принимать желаемое за действительное, остается довольно расплывчатым, но при этом модель мира и модель себя расплываются явно противоположными способами.

Имплицитное абстрагирование, которое производится двумя разновидностями узкозонных репрезентаций и которое их производит, обычно рассматривается как инструментальное из перспективы нашей модели мира, и как телеологическое из перспективы нашей модели самости. Наша модель мира имплицитно упрощается, тогда как наша модель самости имплицитно идеализируется. Это означает, что то, кем мы являемся, по существу представляет собой нормативный вопрос, даже в том случае, когда мы обнаруживаем истины о своих действительных способностях, заставляющие нас пересматривать обязательства, подразумеваемые нашими представлениями о себе. Выражаясь более классическими терминами, можно сказать, что различие между телом и душой на самом деле является различием между средством и целью. Идея Канта о том, что разумные существа являются целью-в-себе, имплицитно предполагает идею Гегеля о том, что тело является нашим первоначальным объектом собственности (или суверенитета), как средство для достижения данной цели. Если мы хотим оставаться теми, кем мы являемся, это вовсе не означает, что мы не можем захотеть подвергнуться трансформациям, которые не могут быть должным образом поняты в рамках нашего представления о самих себе. Как бы отнесся к идее клеточного обновления средневековый крестьянин? А к идее переливания крови? В каком ужасе он бы ни находился от соответствующей мысли в первом случае, он не смог бы рассказать о себе связную историю, если бы не допустил такую возможность. Во втором случае возможен и другой вариант. Узнать нечто новое о своем теле — это не обязательно узнать нечто новое о том, кем мы являемся (то есть о нашей сущности/цели), даже если это предполагает получение знаний об ограничениях, определяющих то, как именно мы это осуществляем (то есть о явлениях/средствах). Ни одно средство не хуже другого, если только это не нечто, к чему мы привязаны настолько, что желаем сделать его одной из своих целей.

Эти идеи можно было бы развить. Есть что сказать о взаимном признании и социальном конструировании самости, о структуре игровых испытаний нарративной идентичности, о значении смерти/выживания и о множестве других проблем. Однако здесь я вынужден прерваться. Как же нам тогда ответить на соответствующий вопрос?

Упрощенная версия этого вопроса заключается в том, возможно ли при замене всех составных частей моего тела удовлетворить мое представление о том, кем я являюсь, или, по крайней мере, отклониться от него не более, чем все мы это делаем обычно. Prima facie, я признал реализуемость рассмотренных выше примеров ветвления/слияния и загрузки сознания, а также его кибернетической трансплантации, поскольку лично я склонен относиться к материи, из которой я состою как к крайне неудобному средству воплощения своей цели. Более трудная версия вопроса касается осуществимости существенных изменений в поведении моего тела (и сознания). Я могу не знать себя настолько хорошо, чтобы соглашаться на потенциально необратимые изменения. Не исключено, что в таком случае могут возникнуть определенные телесные затруднения, сущность которых я не до конца осознаю до и не смогу постигнуть после трансформации. Отключение болевых рецепторов, извлечение миндалевидного тела или модификация параметров того, как мое тело встраивается в окружающую среду (а мое сознание встраивается/расширяется в тело), могут катастрофически разрушить мои паттерны поведения, лишив меня возможности постигнуть, что именно я испортил, в особенности если я проделаю все эти операции одновременно. Такие эксперименты по самореализации могут оказаться весьма неудачными.

На этот счет я могу лишь кратко заметить, что всё, что не способно потерпеть неудачу, вряд ли заслуживает называться экспериментом. Однако не существует никаких причин, что заставляют нас проводить все эксперименты сразу. Я принимал психоактивные препараты, которые меняли работу моей нервной системы таким образом, который не был ясен ни мне, ни тем, кто мне их назначал. И испытав их работу в течение некоторого времени, я пришел к выводу, что мне не нравится то, как они меня меняют с точки зрения разбалансировки соглашений между моими персонами. Вполне вероятно, что в будущем я повторю этот опыт. Возможно, уже с другими результатами. Кто знает? Но само по себе различие между этим опытом и более радикальными преобразованиями в нейровычислительных структурах моего сознания — это скорее вопрос степени, чем характера. Конечно, это не значит, что вовсе не существует какой-то сложной границы, при пересечении который я уже не буду оставаться Питом. Это означает лишь то, что такой глубоко личный пример философской проблемы кучи не может быть решен без нетривиальной комбинации экспериментального самопознания [self-discovery] и решимости в поисках духа [soul-searching decision], которая ничуть не отличается от логики само-конструирования как таковой.

Самым специфическим в проблеме знания себя является то, что, вопреки нашей власти решать, кем мы являемся, нам все же проще с уверенностью судить о том, кем мы точно являться не можем. Ещё раз, я говорю здесь не просто об идентичности как об отношении (то есть о том, каким другим субъектам я идентичен), а об идентичности как о свойстве или совокупности свойств, что каким-то образом это отношение определяют (например, являюсь ли я человеком, философом, социалистом и т.д.). Если существование предшествует сущности, то оно скорее является грубым, чем голым. Каждый из нас — это пучок влечений [bundle of drives], рассказывающий себе определенную историю, и мы не знаем, какой именно нарратив позволит нам добиться её когерентности, однако, мы можем быть уверены в том, что что-то из этого не работает. Но если нам повезет, рано или поздно мы сможем обнаружить и тот, который будет с этим справляться. Максимой такого личного фаллибилизма служит наставление Пиндара: «Стань тем, кто ты есть».