Реза Негарестани. Скрытая мягкость: введение в архитектуру и политики распада

[1] Среди философов и теологов Средневековья мало кто не делал хотя бы косвенных замечаний относительно частных или общих аспектов разложения и гниения. Будь то в контексте теологических проблем относительно мира сущего, или в контексте философии и науки эпохи, средневековые мыслители затрагивали проблему гниения как проблему, слишком тесно связанную с миром сущего или explicatio Вселенной для того, чтобы ее можно было бы просто отбросить по эмоциональным или рациональным соображениям. Однако даже среди этого гнилостного безумия Средневековья можно обнаружить лишь несколько отрывков, в которых прямо говорится о последствиях вездесущих проблем, которые разложение и гниение порождают. Один из таких отрывков можно найти в протонаучных работах по теории импетуса, приписываемых немецкому теологу и математику Генриху фон Лангенштейну, также известному как Генрих Гессенский старший. Генрих ставит до смешного странный и в то же время метафизически проблемный вопрос о возможности порождения одних живых видов из разлагающихся трупов животных другого вида: может ли лиса спонтанно возникнуть из трупа собаки? Еще более гротескно и тревожно звучит подозрение Генриха касаемо того, что «неясно, все ли люди относятся к одному виду, то же и с собаками и лошадьми… [поскольку] тела, принадлежавшие к одному виду, будучи живыми, могут отличаться по виду друг от друга, когда начнут портиться» [2]. Для Генриха фон Лангенштейна гниение создает дифференциальное продуктивное поле, в котором естественная эволюция трансформируется в зловещую гнилостную межвидовую производственную линию. Так называемые возлюбленные Божьи создания в этом порочном сценарии настолько несчастны, что могут оказаться гниющими плодами мертвых миров и трупов. Дело не только в том, что формы различных живых видов могут пересекаться друг с другом в процессе распада, но и в том, что, по мнению Генриха Гессенского, который следует в этом отношении за теорией качеств или случайных форм схоластического полимата Николая Орема, в процессе гниения один вид может единообразно или диффузно деформироваться таким образом, что он постепенно принимает широту форм, присущих другим видам. Эти деформации могут прогрессировать до такой степени, что один вид может произвести на свет совершенно новый вид, неслыханное явление, Вселенную, относительно реальности которой можно лишь строить предположения. Градиентные движения распада и вермикулярной ликвидации на всех широтах и градусах долготы создают поля дифференциальной деформации, где гниющий труп того или иного животного интерполируется между всеми известными видами. Другими словами, градиенты распада или размытые движения гниения исчисляют широту и долготу, свойственные другим видам, интерполируя между собой разные формы. Эти интерполированные формы на самом деле являются производными от первоначальной формы разлагающегося организма, — гнилостные или тающие формы, которые возникают по мере того, как процесс распада дифференцирует формацию или структурный каркас, отдаляя их постепенно от самих себя. Это предполагает аффект, лишенный позитивности аффирмации, — становление, лишенное влечения, но ведомое вперед исключительно ползучей силой тающих форм и их дифференциацией сквозь границы форм, уже занятых другими телами и сущностями. В этом смысле можно сказать, что гниение исчисляет Вселенную; но еще важнее то, что Вселенная ощущаемая или измышляемая в качестве идеи или материальной формы, исчисляется как бесконечное разложение. Таков запоздалый эпиграф, с которого мы начнем наше исследование архитектуры, матезиса и политики разложения:

«Мир берет свое начало в гниении» [3]

ТРУП МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

«Весь мир полон трупов» [4]

Если политические системы образованы формациями — как в области идей, так и в конкретных структурах, — то, следовательно, как и живые организмы, они также подвержены проблемным деформациям, связанным с процессом распада. Формула Генриха фон Лангенштейна, выражающая распад как странный интерполирующий или экстраполирующий дифференциальный динамизм, исчисляющий целую Вселенную через гнилостные градации трупа, находит свое наиболее утонченное выражение в политике и на социально-политических основаниях. Сила дифференциальной интерполяции или странного аффективного динамизма наделяет идею локализованного или изолированного распада универсальным характером. То, что гниет, неотличимо от того, что осталось здоровым: разлагающаяся часть не только участвует в формообразовании здоровых частей посредством дифференциации форм и идей, но и более того, — здоровые части сами по себе могут в действительности оказаться градиентами распадающейся части. Иными словами, в процессе распада первоначало как идеал все больше и больше уменьшается, все больше и больше сжимается в ничто и становится нераспознаваемым, в то время как идея извлекается из дифференциального вычитания идеала. Говоря иначе, в гниении не разлагающаяся формация является производной от идеи, но сама идея дифференциально или градуально формируется в процессе гниения. Идея, соответственно, — это разрушающаяся шелуха, запоздало образовавшаяся над бесконечно уменьшающимся идеалом. Именно в этом смысле наиболее надлежащая форма политической формации — ее идея — может оказаться продуктом разложения, питающегося одновременно неидентифицируемым трупом идеалов этой системы и гнилостно-амальгамированными формами других разлагающихся систем.

Процесс распада конструирует идею только как побочный продукт дифференциальной регургитации дряхлеющего тела, которое становится все меньше и меньше, не обретая при этом утешения в полной аннигиляции. Это еще раз говорит о том, что проблемный аспект распада связан скорее с его динамизмом или градуальностью, чем с присущей ему оскверняющей природой. Надлежащая форма такого образования, как политическая система не является герметичной, как некое первоначало или априорное идеальное ядро; она скорее разворачивается как форма, которая задним числом дифференцируется по мере разложения данной формации или политической системы. Идеи благотворной целостности и распада (будь то в отношении замысла, функции, экономики или идей) социально-политических формаций, соответственно, выдвигаются в качестве последних продуктов гниения системы. Однако на этом сценарий гниения не заканчивается. Разложение не приводит к равнозначности между распадающимся и целостным/благотворным; скорее, оно конструирует обе эти идеи как градуально надлежащие, — так, что-то, что считается благотворным, на самом деле может рассматриваться как гнилостная производная от первоначальной конструкции, которая продолжает предельно ужиматься. Обратный сценарий не только возможен, но и более распространен: благодаря гниению система или конструкция может принимать формы и идеи, которые — справедливо или нет — считаются благотворными.

Очевидное, но легковерное возражение состоит в том, что такое исследование политики распада не является универсально или глобально актуальным политическим вопросом или проектом, поскольку дискуссия о политическом разложении якобы актуальна только в том случае, если речь идет о чем-то вроде Балкан или Ближнего Востока. Иными словами, чтобы говорить о политическом распаде и его механизмах, необходимо предоставить примеры, такие как Дубай или Бухарест — в ином случае проблема распада не столь релевантна. Если это и не слепая и чрезмерно упрощенная трактовка мировой политики, то, по крайней мере, явная демонстрация неспособности понять механизмы, действующие в процессе распада. И не только потому, что гниющая политическая формация способна прорастать другими формами, которые могут накладываться на революционные, эмансипационные и цивилизованные политические образования, но и потому, что западные политические формации и цивилизации действительно могут оказаться дегенеративными формами уже сгнивших и предельно разложившихся формаций Балкан или Ближнего Востока. В этом смысле гниение и разложение как непрекращающейся ползучий политический распад отбрасывает патологическую тень на вопросы о релевантности (или нерелевантности) и быстро нейтрализует идею «локализованного гниения». Не существует распада, чьи опухшие и скользкие узелковые образования — его дифференцированные формы — не интерполировали бы себя между всеми известными и неизвестными формами, самым мягким и наиболее плавным способом, чтобы замаскировать повреждение или гниение как таковое. Это лишь некоторые из многочисленных заключений, которые можно извлечь из политики распада; заключений, которые вряд ли могут быть признаны в рамках какой-либо политической системы или повестки — несмотря на вопиющие свидетельства на предмет очевидно гнилостной атмосферы, окружающей современную международную политику. Причина такого иронически пассивного положения, которое часто исповедуют как правые, так и левые, заключается в том, что такие заключения перечеркивают определенные презумпции об основаниях, идеях и конкретных формациях социально-политических систем и их институтов. Гниение меняет, имитирует и опустошает не только поверхность системы, но также и её сущностную интериорность, внутренние идеалы, основания, аксиомы и так называемые необходимости. Именно эта спонтанная угроза, нависшая над системой или формацией изнутри, есть то, что ни одна политическая система или институция не желает признавать, ибо именно допущение такой резидентной угрозы — химического зла распада — ставит под сомнение политическую повестку или легитимность эмансипаторной социально-политической организации. Одним словом, глубокое сомнение во внутренней сущности своей политики или политической повестки не может быть ничем иным, кроме как настоящим политическим foux pas.

Международная политика и ее системы — будь то воздвигнутые на стороне явной репрессии или на стороне эмансипации — имеют все основания опасаться политики распада, потому что конечная истина распада заключается в том, что это строительный процесс, который возводит вложенный лабиринт интериорностей, где все интериоризированные горизонты формаций экстериоризированы невообразимо извращенными способами. Проще говоря, распад — это процесс, который выводит наружу все интериорное через его собственные формальные или идеальные ресурсы (капитал?); и при этом его политика и схемы соучастия действуют не от имени интериорности горизонта (любого рода), а скорее от имени экстериорности, — что предполагает инфлексию внешнего. По этой причине мы будем эксплицировать странно-резидентную, или скрытую, экстериоризацию распада одновременно в отношении пространства и времени, чтобы впоследствии очертить формализм динамического процесса распада, в котором абстрактная математика распада приобретает химические диспозиции, и химия гниения распространяется в математическом пространстве. Принятие политики распада как процесса строительства в направлении внешнего, а также возможности политической интервенции по отношению к распадающимся формациям, требует систематического исследования, пересекающего территории, связанные с химией, математикой, биологией, геофилософией и онтологией. Без такого предварительного исследования, мы рискуем либо чрезмерно эстетизировать распад как фетиш нашего времени, либо впасть в моральную доверчивость, которая рано или поздно приведет к появлению политического паразита, который не приемлет никаких сомнений в благотворности своей интериорности. В качестве простой увертюры к политике распада, это эссе, соответственно, переходит к изложению исчисления процесса разложения — а также к объяснению оснований, в силу которых мы ассоциируем распад с исчислением — действующих в отношении его концепций пространства, времени, формы и динамизма. Поскольку распад — это интенсивная судьба земной жизни и экологии, теллурианских формаций и земной мысли, геофилософия или теллурианская политика никак не затрагивают эту интенсивную судьбу, предаваясь — совершенно неметафорически — витаниям в облаках.

РАСПАД КАК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ИЛИ ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВЛОЖЕННЫХ ИНТЕРИОРНОСТЕЙ

Первая аксиома этого эссе заключается в том, что распад — это строительный процесс; он имеет химический уклон и дифференциальное (следовательно, открытое для математической формализации) динамическое распределение. Процесс распада строит новые состояния экстенсивности, аффекта, размерности и даже целостности посредством возможностей системы или формации, но вне её границ, в то же время, не обнуляя и не реформируя систему или формацию. Распадающаяся формация лишается шансов на смерть или благотворную жизнь, а также на упразднение, реформирование или возвращение к своему истоку. Таким образом, распад — это неустойчивый процесс строительства, потенцирующий архитектуры, которые, хотя и остаются бесконечно открытыми для новых синтезов и трансформаций, тем не менее не могут быть подвергнуты полной аннуляции или возвращению к своей первоначальной форме. Один из основных вопросов, касающихся распада как строительного процесса заключается в его векторном характере: является ли распад позитивным или негативным строительным процессом? Ответ заключается в том, что строительный процесс распада субтрактивен, то есть он является одновременно интенсивно негативным и одновременно экстенсивно позитивным. Подобно тому, как вектор бесконечного вычитания приводит к возрастанию вычитаемой суммы путем вычитания, процесс распада порождает дифференциальные формы посредством их предельного извлечения из гниющего объекта. Этот процесс ярко раскрывается в гниении плода, которое создает градиенты распада и дифференцируется на близкие и отдаленные производные, в то же время сам плод постепенно сморщивается и усыхает. Дифференциальные или зародышевые производные гниющего плода — его прогорклый запах, личинки, изменение цвета, выделяемые ферменты и т. д. составляют позитивный строительный вектор распада, который распространяется вовне. А сморщенное тело плода, которое постоянно сжимается, формирует отрицательный строительный вектор распада. По мере того как плод мельчает, он порождает свои производные или градации распада. На самом деле, чем дольше и больше объект дряхлеет, тем более отдаленными — а значит, и более странными становятся его гнилостные производные и дифференциальные формы. Процесс распада, таким образом, усугубляет чернеющую неопределенность, уже заранее присутствующую в сердце субтрактивного космогенеза: уже невозможно определить, сколько необходимо утратить или сократить, прежде чем возникнет пустота нуля или сколько необходимо извергнуть и породить, чтобы утвердить природу или Бога.

В оптике столкновения с проблемой бесконечно малой устойчивости распадающегося объекта, становится трудно сказать, когда процесс распада прекращает свое существование и вытесняется полным онтологическим аннулированием или исчезновением. Однако, вопрос бесконечно малой устойчивости (бесконечно приближающейся к нулю, но никогда его не достигающей) в свою очередь ставит перед нами уже другую озадачивающую проблему, которую можно резюмировать следующим образом: если распадающийся объект никогда не исчезает полностью, и по мере усыхания сохраняет способность к образованию производных, значит ли это, что смерть никогда не произойдет, а минимально сохраняющийся объект никогда не будет полностью экстериоризирован? Положительный ответ на этот вопрос, несомненно, означает риск утверждения такой формы витализма, которая в конечном счете не способна мыслить экстериоризацию. Прямой отрицательный ответ также может повлечь за собой форму утопической наивности, для которой внешнее — т. е. инфлексия через смерть и экстериорность всегда доступны под рукой. Для того чтобы исследовать процесс распада и при этом избежать таких мучительных ловушек, мы предполагаем, что распад как строительный процесс пересматривает — или попросту извращает — локусы для реализации архитектуры, экстериоризации и обязательности смерти. Вкратце, процесс распада находит и развивает иную среду для унилатеральной власти негативности. Бесконечно малая продолжительность существования распадающегося объекта — другими словами, его предельное схождение к нулю — и соответственно, его непрекращающаяся плодородная сила, связанная с распадом, не должны рассматриваться изолированно. Соответственно, если в субтрактивной логике распада, оставаться как сохраняться (т.е. пребывать внутри интериорности остающегося) означает оставаться уменьшаясь (то есть двигаясь в направлении более фундаментальных интериорностей, составляющих горизонт остающегося), то оставаться бесконечно — значит предельно сближаться с нулем. Поэтому, несмотря на то, что движение вовнутрь и в глубину по направлению к конституирующим идеям или идеальному субстрату, которое проявляет себя как «остающееся уменьшение», происходит только в пределах различных горизонтов интериорности, его динамизм обнимает ноль идей. При этом интериоризированное движение становится асимптотическим по отношению к линии экстериоризации, которая отклоняется от смерти, а объектная устойчивость распада становится асимптотическим выражением низвержения в бездну.

Для упрощения аргументации мы разработаем пространственную модель распада, в которой и бесконечно малая сохраняемость распадающегося объекта (т.е. горизонта интериорности), и его внешняя дифференциальная продуктивность становятся существенными векторами процесса экстериоризации — как порочного метода связывания внешнего. Причина, ввиду которой в процессе распада скрепление с внешним происходит в таком искривленном виде, сводится к следующему: живые существа подвергаются распаду, не столько потому, что распад и жизнь идут рука об руку, сколько потому что живое — независимо от того, на каком уровне оно является живым, — биологическом или нет, — обеспечивает горизонт интериорности, чей охват должен быть экстериоризирован в соответствии с дифференциальными скоростями или градиентами, которые связывают этот горизонт с тем, что расположено снаружи. Другими словами, если распад чаще всего ассоциируется с жизнью, то это потому, что все проявления жизни основаны на горизонтах интериорности. А все, что было интериоризировано подвержено распаду.

Если процесс строительства, делающий архитектуру возможной, архитектурой исключительно не ограничивается, локус архитектуры также может быть пересмотрен. Архитектура и ее социально-политические аспекты могут быть использованы там, где это меньше всего ожидается. Мы называем такую архитектуру аномальным локусом, архитектурой ex situ. Процесс распада как процесс строительства, о чем мы расскажем далее, порождает архитектуру ex situ, в которой то, что построено, не может быть никаким образом обитаемо или обосновано. Потому что-то, что в данном случае находится в процессе конструирования, — это вложенная экстериорность, в которой один интериоризированный горизонт (такой как, например, организм) отступает назад к прекурсорной по отношению к нему экстериорности, которая сама является другим интериоризированным горизонтом, возведенным на экстериорном горизонте, который теряется в бездне. Подобно тому, как линии закрытия и роста для любого горизонта интериорности (будь то организма, земли, солнца или материи на космическом уровне) — это запутанные и окольные пути (umwege) к предшествующей экстериоризации, линия экстериоризации также представляет собой окольный путь, проложенный вдоль и через горизонты интериорности, которые отступают и распадаются и разуплотняются друг в друга.

Рассмотрим наглядный — хотя и упрощенный — пример: земные организмы представляют собой органическую интериорность в окружении неорганических материалов, которые в благоприятных условиях могут заключать в себе потенции жизни. Как вместилище и медиум соучастия для неорганических материалов, Земля — еще один интериоризированный горизонт, который противостоит своему непосредственному источнику энергии — Солнцу. Однако Солнечная империя — это, в том же смысле, интериорность, окруженная и отграниченная от внешнего космического плана. Этот вложенный континуум интериорностей продолжается в материальном субстрате всех горизонтов. Однако даже материя как фундаментальное условие воплощения и материализации — это закрытый горизонт, чьи интериорность и предполагаемая необходимость есть окольное выражение инертной безразличной вселенной, в которой даже материя является интериоризированной, и следовательно, идеализированной — контингентностью. Соответственно, распад или разложение прочерчивает линию экстериоризации по направлению к прекурсорной экстериорности. Организм разлагается, становясь частью своей внешней неорганической среды, а теллурическая поверхность в свою очередь, распадается в солнечный горизонт по мере того, как термоядерный распад Солнца рассеивает звезду в космический фон, материальный фасад которого, в свою очередь, отслаивается. Распад очерчивает линию экстериоризации, которая пересекает вложенные друг в друга интериорности для того что бы асимптотически связать экстериорность. Поэтому его динамизм подчиняется дифференциальным отношениям, которые соединяют и заключают эти интериорности внутри друг друга. По этой причине такая дифференциальная линия экстериоризации или растворения в бесконцептуальной экстериорности не является ни возвращением к некоему первичному идеальному истоку, ни деконтракцией в первоначальную экстериорность, где даже материя не имеет никаких привилегий. Гниющая линия экстериоризации выстраивает пространство соучастия между горизонтами интериорности, где унилатеральная власть экстериоризации математически и химически искажена. Это искажение или перекручивание осуществляется особым образом: то, что экстериоризируется или растворяется в своей прекурсорной экстериорности, превращается в дифференциальную интерполяцию вложенной серии интериорностей, чья предельная конвергенция в нуле (т.е. инфлексия над смертью) имеет странный химический — и, таким образом, контингентный и продуктивный характер, который одновременно исключает возможность возвращения к идеальному истоку и дифференциально свертывает маршрут деконтракции по направлению к исходной линии смерти. Давайте перечислим причины, по которым процесс распада не подчиняется законам возвращения к идеальному истоку и энергодинамическим принципам деконтракции:

— Местом, где происходит экстериоризация распада является интериорность горизонта. Поэтому, ход экстериоризации соответствует дифференциальным полям, заключенным внутри или за пределами интериоризированного горизонта. Распад разрыхляет интериорность горизонта, прежде всего за счет использования его собственных дифференциальных связей между его актуальностями и потенциями; и во вторую очередь — за счет дифференциальных связей между интериорностью горизонта и его прекурсорной экстериорностью. Однако прекурсорная экстериорность (будь то материальная, системная, формальная или идеальная основа, как в случае с неорганическими материалами и органическим горизонтом) сама является интериоризированным горизонтом, определяемым своими внутренними и внешними дифференциальными связями. Эта взаимовложенность интериорностей, в которой каждая идея или форма дифференциально — и в этом случае регрессивно — отражает другую идею или форму, поддерживает линию распада экстериорности в соответствии с дифференциальными связями и нарастающими инфлексиями вложенных горизонтов интериорности. Таким образом, процесс экстериоризации распада не столько связывает внешнее извне, сколько связывает внешнее с изнанкой вложенных горизонтов интериорности. Такое связывание экстериорности, однако, происходит в согласии с дифференциальными полями, присущими каждому горизонту интериорности, а также соответственно дифференциальным связям между этими вложенными горизонтами. Следовательно, процесс экстериоризации в распаде протекает в соответствии с пространственными инволюциями, дифференциальными скоростями и способами распространения, имманентными вложенным интериорностям. Поскольку процессы экстериоризации подчиняются дифференциальным характеристикам и сдвигам вложенного пространства интериорностей, эффекты экстериоризации — т. е. эффекты связывания экстериорности и инфлексии над смертью в интериоризованных горизонтах и в рамках формаций — также выражаются по-разному. По этой причине постоянное вовлечение вложенных интериорностей, несомненно, усложняет некоторые философские, политические и социальные последствия связывания экстериорности, и инфлексии смерти и исчезновения, для всех образований и систем (от базовых земных формаций до социальных сетей, политических систем и горизонтов мышления). В распаде то, что считается основой первоосновы, превращается в вязкое болото вложенных друг в друга интериорностей, дно которого всегда будет слишком мягким и зыбким для того, чтобы удержаться или закрепиться на нем. Утопание не будет ни быстрым, ни очистительным.

— Дифференциальное и регрессивное движение сквозь вложенные друг в друга горизонты интериорности, в которых происходит процесс распада, не является простым и однозначным, поскольку, как говорилось выше, этот процесс подчиняется пространству интериорностей, которые вложены друг в друга не по линии взаимного соответствия, но в соответствии с дифференциальной и множественной структурой вложенности. Например, в распаде идея как индекс интериорности не просто дифференциально базируется на какой-то одной исходной идее, но на множестве совершенно различных фундаментальных и конституирующих идей, которые сами также подвержены инфлексиям в рамках других идей самого разного рода. Образ вложенного пространства интериорностей — как зоны распада — напоминает не линейный и однонаправленный тоннель между различными пустотами, чьи размеры и характеристики подчинены логике единообразного изменения, но кроличью нору или изъеденный червями кусок сыра, где каждая дыра или пустотность открывается в целое множество разнообразных, но связанных между собой полостей или нор. По мере того как жидкость, попавшая в ту или иную нишу, просачивается во все прочие полости, соединенные между собой, градуально разлагающийся объект, идея или формация также начинает утекать, или, точнее, экстериоризируется во множество вложенных интериорностей. Модель экстериоризации, в этом смысле, соответствует (1) мгновенной скорости изменения, присущей распадающемуся интериоризированному горизонту и тем неоднородно вложенным интериорностям, в которые он экстериоризируется, и (2) мгновенной скорости изменения присущей множеству интериорностей, которые дифференциально экстериоризированы по отношению к распадающемуся горизонту интериорности. Идея X перегибается обратно во вложенные фундаментальные идеи, которые сами оказываются также дифференциально взаимосвязанными (X перегибается в X1, Y,Z, D,F, X2Z3, X3Z2Y1, D2, Y2D3, …). Процесс распада, соответственно, пересекает целое множество постоянно меняющихся идей или переменных (как индексов интериорности). Поэтому, чтобы дифференциально экстериоризировать объект или подвергнуть его разложению, процесс распада должен действовать соответственно мгновенным скоростям изменения не только в отношениях между распадающимся объектом (переменной X) и вложенными интериорностями, градационно внешними по отношению к нему, но также и между теми интериорностями/переменными, до которых X предельно уменьшается. Мгновенная скорость изменения, соответственно, исчисляется как между X и X1, Y, Z, D, F, Х2, Z3, … так и между X1, Y, Z, D, F, Х2, Z3, … самими по себе. Взаимосвязанное и вложенное пространство интериорностей, по этой причине, требует, чтобы распад функционировал как мгновенная скорость изменения в промежутках между различными горизонтами интериорности или точками инфлексии. Именно эта способность экстериоризировать горизонт интериорного через отношения — то есть вложенные взаимосвязи — между внешними горизонтами, которые сами экстериоризируются — и тем самым изменяются, — позиционирует процесс распада как чернеющий аналог дифференциального исчисления. Это обусловлено тем, что дифференциальное исчисление как таковое есть техника определения и вычисления мгновенной скорости изменения в отношениях между различными единообразно или разнообразно изменяющимися переменными. Подобно тому, как решение Лейбница для вычисления мгновенной скорости изменения различных меняющихся переменных включает в себя концепцию бесконечно малой величины, распад экстериоризирует объект в его внешнюю среду посредством предельного уменьшения объекта. То, что считается внешней средой, как уже отмечалось, для распадающегося объекта является пространством вложенных друг в друга интериорностей, чьи соучастия не позволяют процессу экстериоризации быть векторно однонаправленным, структурно простым или непроблематичным. Соучастие между интериорностями не может быть отменено или выведено из строя простым маневром, поскольку такое соучастие порождает дифференциальные поля которые могут быть экстериоризированы только с помощью субтрактивной логики, химических техник и математического динамизма распада в качестве строительного процесса и модели соучастия. Политические последствия распада как модели соучастия имеют отношение к первородным идеям, погребенными в дифференциальном исчислении, и взывающим к тщательному расследованию калькуляции распада.

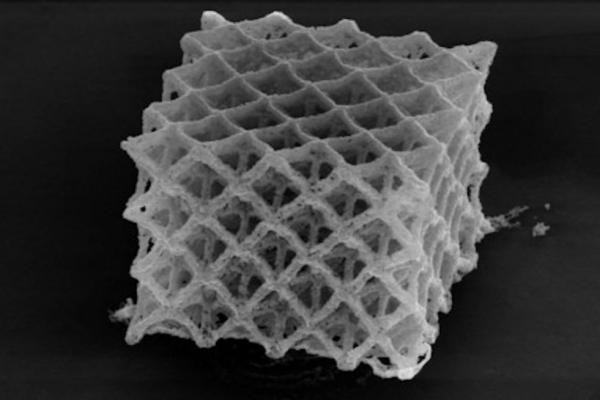

— Дифференциально-регрессивное погружение распада в глубину вложенных интериорностей всегда обнаруживает обширное эхо в виде дифференциальных ревербераций гниения. Не существует глубокого гниения или нигредо без извивающихся червей на поверхности и болезненного распространения частиц разлагающегося объекта в атмосфере. Интенсивная экстериоризация распада вложенных интериорностей имеет внешнее продуктивное выражение, которое субтрактивно коррелирует с чернеющей линией, пересекающей их границы. Чем более закрыт и интериоризирован горизонт, тем продуктивнее его химическое распространение наружу. Как будто степень интериоризации — другими словами, пространственное ограничение горизонта и размера капитала заключенного в нем для жизнеобеспечения и развития, — прямо пропорциональна химической плодородности горизонта когда он начинает распространяться за пределы своих границ. Здесь степень интериоризации не становится препятствием для экстенсивного размывания горизонта, но способствует его дифференциальному расширению во вне, а также химической — и значит, обладающей контингентной динамикой, — продуктивности горизонта в процессе распада. Эта алогичная пропорциональность между настойчивым стремлением сохранения интериоризированного и спонтанным химическим распространением во вне в большей степени соответствует законам могилы, чем законами природы — гнилостно-продуктивное единение границ номоса и пределов тафоса. Мы утверждаем, что распад не является ни однозначно негативным, ни всецело позитивным, а скорее субтрактивным. Субтрактивная логика распада предполагает, что распад не просто выстраивает вложенные горизонты интериорностей в виде интенсивного вектора, предельно устремленного к нулю, но и конструирует через экстенсивное развертывание интериорностей динамически контингентную вселенную. Лейбниц — следуя протонаучным идеям Средневековья, часто использует в качестве примера модель гниющего тела (обычно куска сыра), чье остаточное перфорированное тело предполагает интенсивное предельное сближение с нулем. Однако интенсивное движение к интериорности объекта, проявляющееся как сокращение, не может происходить без другого противоположного движения, которое расширяет тело вовне в виде контингентно дифференцированных идей или меньших тел. В то самое время, когда яблоко сморщивается, оно извергает червей как экстенсивно развернутые и, следовательно, динамически контингентные интериорности. Эти черви или производные, в свою очередь, заключают в себе еще более мелких червей и последующие производные, которые содержат еще более мелкие тела и так до бесконечности… и все это готово вырваться наружу и экстенсивно развернуться любым контингентным образом. Эта прикладная динамика контингентности знаменует собой развитие химии как процесса, начинающегося внутри. Субтрактивное движение чернеющей линии экстериоризации распада сквозь вложенные горизонты интериорности производит две функции: во-первых, предельное сближение с нулем, называемое complicatio и формально выражающееся как прогрессирующее сокращение; во-вторых, дифференциальное разрастание или отклонение от объекта, называемое explicatio, и выражающееся в форме динамического и контингентного процесса продуктивности. Complicatio и explicatio субтрактивно коррелируют, причем таким образом, что глубокая интенсивная интериорность complicatio способствует экстенсивному развертыванию интериорности в explicatio. Распадающаяся идея, в этом смысле, не только претерпевает гнездовое вкручивание, когда она предельно приближается к нулю идей, но и продуктивное выкручивание, когда она вычитается во внешнее. По этой причине процесс экстериоризации распада находится в соучастии с интериорностями и их дифференциальными полями на двух уровнях: 1) на уровне интенсивно охваченной, — и, следовательно, вложенной интериорности распадающейся идеи или гниющего объекта; 2) на уровне дифференцированых из гниющего объекта обширно развернутых интериорностей, чьи контингентные миры указывают на динамическую химию, форсирующую контингентные колебания времени через мобилизацию инволюций пространства. И наконец, если время пронизано радикальной контингентностью, которая приостанавливает все аффекты и отношения через индифферентность времени как непроницаемой изменчивости, то каким образом распад как строительный процесс может привнести возможности соучастия между инволюциями пространства и контингентностями времени? Подводя итог, линия экстериоризации распада имеет, как ни странно, продуктивную диспозицию, которая порождает экстенсивно и контингентно распространяющиеся дифференциальные поля (или зоны химической активности). Излучение этих эксплицированных дифференциальных полей усиливает необходимость соучастия между процессом экстериоризации (т.е. связывания экстериорности и инфлексии смерти) и горизонтами интериорности, будь то фундаментальные земные формации или социально-политические основания и сети.

Эти три причины, перечисленные выше, вкратце объясняют затруднения, которые процесс распада вносит в идею возвращения к истокам и в философию, основанную на импликациях угасания и деконтракции в изначальной смерти. Тем не менее, они также диаграммируют пространственную модель, в которой оперирует процесс распада. Но для того чтобы разработать формализм распада, который предоставит нам математическую модель его динамизма, мы должны, в дополнение к концепции пространства распада, рассмотреть также и концепцию его времени. С этой целью мы зададимся вопросом о том, каким образом концепция времени распада выражается в пространственных инволюциях, порождаемых линией экстериоризации, пересекающей вложенные друг в друга интериорности.

MEMENTO TABERE: ТРОИЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ И НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО ХИМИИ

Процесс распада характеризуется пространственной моделью, которая включает в себя интенсивный охват и экстенсивное развитие, чья субтрактивная корреляция создает дифференциальные поля, которые становятся зонами генерации абстрактных перекосов и деформаций. Другими словами, эти зоны пространственно повествуют о химических активностях, потенцированных контингентностями времени; активностях, чье вторжение придает пространственному сюжету дырявую и пористую изнанку. Химия, таким образом, представляет собой прикладную динамику, в которой контингентности времени экстенсивно осуществляются посредством инволюций пространства, и это требует от нас изобретения третьей концепции времени, в которой абсолютные контингентности времени могут действовать в пределах интериорности горизонта. Если гниение знаменует собой становление химии, то его субтрактивно-продуктивный процесс нуждается в подобной концепции, чтобы мобилизовать контингентности времени в качестве химических следов тех пространственных инволюций и охватов, которые находятся в асимптотическом отношении с бесконцептуальной экстериорностью пространства. Это подводит нас к фундаментальному вопросу, касающемуся роли времени в любых политиках или философиях, рассматривающих распад в качестве процесса строительства формаций или идей: как связано разложение или гниение со временем? Является ли распад нарративной концепцией безразличия времени к онтическим различиям, или же это опыт времени как присутствия, который, в хайдеггерианском стиле — превращает смерть в бесконечно отсроченное событие посредством уже-умирания Dasein? Какова именно роль времени в процессе распада, и воспроизводит ли она корреляционистскую апроприацию времени посредством опыта и присутствия? Или же это скорее равнозначно оптике идеализма, который отдает предпочтение и привелегии времени над пространством? И наконец, если время пронизано радикальной контингентностью, которая приостанавливает все аффекты и отношения через индифферентность времени как непроницаемой изменчивости, то каким образом распад как строительный процесс может создать возможности соучастия между инволюциями пространства и контингентностями времени? Очевидно, что концепция времени распада, которая акцентирует внимание на роли времени в химии разложения, в свою очередь предусматривает различные подходы и концепции распада и гниения. Распад как романтизированная концепция, распад как некрократический фетиш, распад как дифферинциальная форма пустоты, распад как umwege (лабиринт окольных путей) по направлению к базовой материи и распад как онтологическая судьба, — все эти подходы определяются различными пониманиями времени как самого по себе, так и в его отношении к пространству.

Химическая потенция гниения (tabes), разлагающая объект на горизонты интериорностей через бесконечные диапазоны форм, свидетельствует о соучастии между неустойчивыми контингентностями времени и пространственными складками и инфлексиями. Посредством такого соучастия диахроничность времени и экстериорность пространства проявляются друг в друге: в то время как пространство перфорируется пустотой времени или его фундаментальной индифферентностью, контингентность времени формально выражается неограниченной свирепостью пространства в отношении ассимиляции любого основания индивидуации. Такая коллективная складка соучастия не требует ни общности участвующих сторон по отношению друг к другу, ни замещения одного из участников этих отношений другим, что и превращает распад в нездоровое партнерство между самыми отвратительными аспектами времени (такими как не-принадлежность и чистая контингентность) и наиболее дегенеративными аспектами пространства (такими как склонности пространства к бесконечным инволюциям, подрывающим любую потенциальную основу для возникновения дискретных сущностей). Именно соучастие между худшими кошмарами пространства и времени создает условия для гниения (и даже бесконечного распада) как дифференциальной формы неразрешимой пустоты, замаскированной под идеальную объективность с генеративным изгибом. Чтобы помыслить эту неуязвимую пустотность, оснащенную генеративной потенцией, можно вообразить себе бесконечно пористую мерзость, непристойную пустоту, свёрнутую и мобилизованную таким образом, что она приобретает объектную гримасу. Вспомним средневековое описание Древа Гниения в манере danse macabre: "дифформно дифформно дифформно дифформный" [5] (Николай Орем) ствол дерева, извергающий из себя космический спектр знакомых и безымянных сущих в качестве дифференциального продолжения своей древесной пустоты.

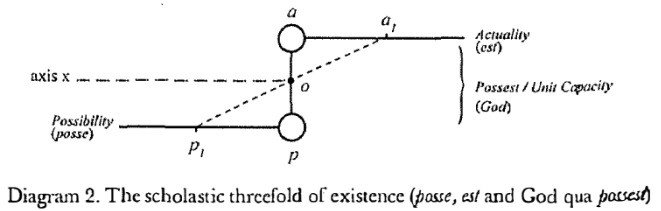

Соучастие между пространством и временем — то есть между динамизмом инфлексий и вторжением контингентностей порождает возможности химии, в качестве фактора, одновременно смягчающего и раскрепощающего динамизм гниения. Как химическое пространство распада, гниение выставляет объект воздействию контингентностей времени, для того чтобы растопить идеальную целостность объекта и инициировать его рыхление в бессмысленных инволюциях пространства. Для того чтобы эксплицировать природу этого соучастия в качестве необходимого действия химического динамизма гниения, мы должны сначала прояснить способы соучастия, которые здесь задействованы. Если время не принадлежит никому и абсолютно безразлично к онтическим различиям, то каким образом его худшие кошмары могут взаимодействовать с пространством? И если, несмотря на такую неразрешимую несоизмеримость, время и пространство действительно могут соучаствовать друг с другом, то как это обстоятельство может быть понято вне корреляционистской установки? Наше гипотетическое решение указанных проблем чернеющего соучастия между пространством и временем, состоит из двух этапов. На первом уровне наше решение предполагает реализацию двух концепций времени. Исходя из этих двух концепций, мы стремимся соединить экстериорность или диахроничность абсолютного времени и экстериорность пространства. Это означает, что в дополнение к абсолютной концепции времени, необходима также и его опосредованная концепция. Опосредованное время должно быть взаимосвязано с абсолютным временем (т.е. временем в качестве безразлично непроницаемой инаковости, которая принадлежит ничему и никому) в качестве проявления чистой контингентности последнего. Иными словами, опосредованная концепция времени сама должна быть порождением чистой контингентности абсолютного времени, которая приостанавливает все естественные законы, прекращает действие операций принадлежности и сводит на нет онтические различия. Говоря иначе, опосредованная концепция времени сама должна быть симптоматическим произведением чистой контингентности абсолютного времени. Соответственно, опосредованное время предполагает не дихотомическое расщепление времени, но темпоральную и контингентную концепцию его абсолютной формы. Только жизненная темпоральность этого опосредованного времени может привести к возможности онтологического различия по отношению к апроприированным регионам (масштабам) пространства.

Пространственно-временной синтез, необходимый для поддержки онтологического определения, требует расщепления времени в форме двух различных, но связанных между собой концепций. Без такого раздвоения абсолютное время и танатотропное пространство остаются по своей сути внешними друг другу и не могут обосновать условия для онтологической детерминации любого уровня. Именно стоики впервые в полной мере осознали необходимость различных концепций времени с целью объяснения витальных синтезов времени и пространства. Для объяснения интенсивной жизненной силы детерминации как различия-в-себе, Делёз адаптирует и изобретательно модифицирует стоическую модель, — развивая и используя две концепции времени, — времени эона и времени хроноса. [6] Поскольку неопределенное непульсирующее время эона по своей сущности закрыто для витальных тел, должна существовать другая концепция времени, способная интегрироваться с масштабами пространства и поддерживать витальные вибрации. Эта вторая концепция времени — импульсное время хроноса, которое поддерживает органические витальности и придает времени качества, совместимые со структурой телесных существ. Таким образом, первый шаг решения, предполагающий бифуркацию времени, уже произведен. Следуя мысли Делеза, но в противовес его квази-хайдеггерианскому прочтению времени, мы реабсорбируем эти концепции в следующем ключе:

1. Неуловимое и космическое время, которое принадлежит ничему и никому. Это абсолютное время чистых контингентностей или космических климатов, которое в одностороннем порядке приостанавливает действие всех законов и устраняет все необходимости.

2. Темпоральная концепция времени, которая схватывает время в той мере, в какой мы его переживаем, — в связи с чем, время здесь характеризуется скорее доступом к его присутствию, чем его сущностью как таковой. Однако, что еще более важно, темпоральная концепция времени поддерживает темпоральность сущностей, обеспечивая условия для их онтологической детерминации и возникновения. Эти условия — не что иное, как контингентности космического и абсолютного времени. Темпоральная концепция времени, соответственно, охватывает и выдвигает на первый план контингентности абсолютного времени в форме условий возникновения жизни (или субъекта темпоральности). Таким образом, темпоральная концепция времени — это интериоризированная или ограниченная форма абсолютного времени, темпоральный ряд, в котором контингентности выступают в качестве условий детерминации и продолжительности темпоральности существования. Иными словами, темпоральное время выставляет контингентности абсолютного времени в качестве основания для детерминации различия и онтического появления, посредством вычленения и интериоризации этих чистых контингентностей. Мы называем эту темпоральную концепцию времени, витальным временем или временем детерминаций и производства различий. Являясь основой жизни, витальное время концентрируется в органическом царстве через согласованность его интериоризированной и последовательной структуры с последовательным ростом или ритмическим различием органической интериорности. Другими словами, интериоризированные контингентности витального времени становятся структурно соотносимыми с инволюциями или интериоризированными горизонтами пространства. Без такой базовой структурной соотнесенности между пространством и временем — пусть даже она и оплачивается ценой их закрытия и интериоризации — связанные с пространственно-временными синтезами онтологическая детерминация и возникновение онтических различий, будут невозможны.

Витальное время — в опосредованной концепции времени — возникает из чистых контингентностей космического времени как «интериоризированный ряд контингентностей». В форме темпорального ряда, витальное время интериоризирует контингентности как свои элементы. Поскольку функцией этого ряда является интериоризация, он может интенсивно определять контингентности абсолютного времени как условия возникновения жизни или осуществления различия. Реализуя контингентности в качестве темпоральных и необходимых условий, витальное время присваивает себе экстериорность космического времени и превращает его в интериоризированное время, доступное жизни и ее проявлениям. Однако космическое время не-принадлежности и чистой контингентности никогда не может быть полностью присвоено или ассимилировано (интериоризировано) витальным временем и его темпоральной концепцией. Витальное время само по себе зависит от космического времени как темпорального условия интериоризации и вычленения абсолютных контингентностей в рамках их реализации в качестве необходимых условий возникновения жизни. Это означает, что поскольку витальное время само по себе является темпоральным условием контингентности космического времени, оно не может полностью интериоризировать экстериорность абсолютного времени как чистой контингентности. Витальное время предполагает только одну конкретную контингентность из бесчисленного множества контингентностей абсолютного времени; следовательно, его фундаментальные функции одновременно поддерживаются и выводятся из строя иными контингентностями. По этой причине, контингентности космического времени никогда полностью не реинтегрируются в явлениях жизни (то есть внутри реализованных горизонтов интериорности), обусловленных витальным временем, и не поглащаются этим временем. Витальное время может быть интериоризировано сущностями как необходимое условие их возникновения, поскольку оно само является интериоризированной концепцией чистой контингентности космического времени. Это подводит нас к другой проблеме, которая образует второй этап нашего гипотетического решения задачи необходимого (для химического динамизма гниения) соучастия между пространством и временем.

Если космическое время никогда не может быть полностью апроприировано временем витальным и внутри этого времени, то и горизонты интериорности, присущие проявлениям жизни или онтическим различиям, не могут ассимилировать и присваиваить контингентности космического времени. Следовательно, интериорность жизни является вместилищем или нишей для не поддающихся ассимиляции контингентностей космического времени — контингентностей, которые никогда полностью не переходят в темпоральные условия внутри витального времени, но остаются частью унилатеральной экологии космической бездны внутри темпорального набора витального времени. Одним словом, витальное время интериоризирует контингентности космической бездны чтобы сформировать свою темпоральность; однако все еще существуют контингентности космического времени, которые, несмотря на интериоризацию, не поддаются ассимиляции по законам темпорального множества, превращающего контингентности в витальные условия. Эти интериоризированные, но неассимилируемые контингентности, следовательно, реализуют унилатеральную экологию космической бездны изнутри витального времени и, следовательно, изнутри интериоризированного горизонта, например, организма или планеты. Обуславливая возникновение жизни, витальное время внедряет кошмары космической бездны в её феномены. Горизонт интериорности, присущий явлениям жизни, становится инкубационной камерой для чистых контингентностей и не-принадлежности космического времени. Именно эта не-принадлежность как принцип негативности мобилизуется динамизмом, присущим инволюциям пространства. Субтрактивный процесс распада является результатом такой пространственной мобилизации, в результате которой унилатеральность космического времени, подкрепленная вмешательствами со стороны контингентностей, приобретает субтрактивный — то есть экстенсивно положительный и интенсивно отрицательный — импульс посредством пространственных инфлексий. В результате соучастия с пространством, унилатеральная негативность времени накладывается на горизонт интериорности таким образом, что этот горизонт вынужден одновременно разлетаться по экстенсивности пространства и интенсивно разбиваться о ноль как о непреходящее.

Таким образом, космическое время разворачивается внутри витального времени и, соответственно, внутри жизни или горизонта интериорности, обусловленного витальным временем. Эта ремобилизация космического времени и передислокация его контингентностей внутрь витального времени и жизненных проявлений представляет собой третью концепцию времени, которая составляет второй этап нашего гипотетического решения. Чернеющее соучастие между пространством и временем может быть полностью объяснено только через обращение к третьей концепции времени, которая всегда имплицитно — как внутреннее напряжение — присутствует в рамках диадической концепции времени. Назовем третью концепцию времени инсайдерской концепцией космического времени. В ней последнее предстает как вероломный инсайдер постольку, поскольку оно интериоризирует соучастие между диахроничностью времени и экстериорностью пространства внутри проявлений жизни и горизонтов интериорности. Концепция космического времени как инсайдера переопределяет промежуточную концепцию витального времени как «темпорального агента», который приносит с собой в жизненные горизонты интериорности, контингентности и непринадлежность космического времени. Иными словами, инсайдерская интерпретация космического времени интериоризирует и культивирует несоразмерные напряжения между космическими контингентностями внутри жизни и её проявлениями — тем самым придавая космической экологии эруптивное (т.е. вулканически экструзивное) выражение, а не интрузивную инсинуацию.

В соответствии с инсайдерской моделью времени, не только прекращение жизни указывает на темпоральность жизни как её контингентность, но сама интериорность жизни (её различие и внутренняя витальность) может разворачиваться как бездонная бесконечность материальных и онтологических контингентностей чье вторжение равносильно смерти. Это разворачивание космической чистой контингентности времени через жизнь и посредством жизни выражается распадом как ателеологическим процессом. В этом смысле интериорность жизни является средой для культивации несоизмеримых напряжений между контингентностями космического времени. А распад — прорастающим выражением этих несоразмерных напряжений или контингентностей по всей широте бесконечных инволюций пространства — то есть соучастием между субтрактивной враждебностью времени к принадлежности и энтузиазмом пространства к растворению всякого основания для индивидуации, партнерством между чистой контингентностью космического времени и бесконечными инволюциями пространства, из ловушек которого ничто не может вырваться.

Процесс гниения или разложения усиливает «компульсию повторения» — как навязчивого возвращения чистых контингентностей космического времени в рамках описанной выше третьей концепции времени (т.е. космического времени как инсайдера). Так называемая «компульсия повторения», подстрекаемая инсайдерской концепцией времени, становится источником напряжений между принципами космического времени (т. е. контингентностью и не-принадлежностью) и темпоральными условиями или необходимостями времени витального. Эти контингентные и субтрактивные напряжения нанизываются дегенеративными качествами пространства через процесс распада в виде постепенного размягчения форм и разрыхления горизонта. Можно сказать, что в процессе распада пространство перфорируется временем: несмотря на то, что время опустошает пространство, пространство дает времени такой поворот, который лишает время привилегии над ним, — и выражает неукротимые контингентности абсолютного времени с помощью динамических и формальных средств. Эта гибкая мобилизация радикальных контингентностей космического времени возвещает рождение химии как очерняющего соучастия между временем и пространством. Именно химия наделяет субтрактивный процесс распада гнилостно-продуктивной природой.

ПРОЯСНЕНИЕ ЛИЦА ГНИЛИ, ИЛИ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ФОРМЫ БЫТИЯ МЕНЬШИМ-ЧЕМ-НЕЧТО/БОЛЬШИМ ЧЕМ НИЧТО

Субтрактивный динамизм распада формируется на базе соучастия между пространством и временем, которое позволяет химически разрыхлять горизонт интериорности вдоль вложенных инфлексий, одновременно экстенсивных и интенсивных по отношению к горизонту. Динамизм распада использует соучастие между пространством и временем как принцип неограниченной деформируемости, где разрыхление и размягчение — то есть литические функции химии и сглаживающие функции дифференциального исчисления, или матезиса — переплетаются, но не связываются. Однако такая неограниченная деформируемость переводится, как уже говорилось выше, в интенсивное соучастие вложенных интериорностей, а также в соучастие интериорностей в их экстенсивном развертывании. Через эти интенсивные и экстенсивные плоскости соучастия, интериоризированные горизонты асимптотически связывают экстериорность пространства и диахроничность времени. Асимптотическое связывание экстериорности требует интерполирующего динамизма, способного охватить все интериорности соучаствующие в процессе экстериоризации в качестве меняющихся переменных, соотношение между которыми должно быть вычислено. Говоря иначе, поскольку интериорности всегда находятся в соучастии друг с другом, процесс экстериоризации должен найти способ, во-первых, ухватить интериорности с точки зрения их соучастия; и, во-вторых, проводить экстериоризацию на основе динамических факторов, элементов и переменных, обусловленных такими соучастиями. Экстериоризация невозможна без учета всех релевантных факторов соучастия между интериоризированными горизонтами, и без воздействия на них. Однако воздействия на соучастия, характеризующиеся динамическими отношениями и скоростями изменений между горизонтами интериоризации, требуют решения, напоминающего диференциальное исчисление, — то есть способного исчислять мгновенную скорость изменения между варьирующимися переменными.

Решением, предлагаемыи экстериоризацией процесса распада в рамках проблемы соучастия интериорностей/переменных является предельная декомпозиция объекта или формации. Только при условии предельного движения объекта или формации к нулю (не столь важно, понимается ли ноль в данном случае в качестве бесконцептуальной экстериорности пространства или же в качестве диахронической вечности времени), процесс экстериоризации способен прорезать соучастие между интериорностями, которое слишком дифференциально запутано, чтобы быть распутанным или деконтрактированным посредством регрессивного танатотропного движения. Предельное истощение или субтракция объекта (или формации) вдоль экстенсивного и интенсивного векторов не допускает полного искоренения онтологических регистров объекта, структурных оснований или операционных аксиом. Эффект такого предельного истощения, при котором формация ослабляется и размягчается до предела, в то же время сохраняя определенные черты, которые продолжают существовать в качестве агентов и частиц соучастия, имеет сильный социально-политический оттенок. Ведь даже после того, как политическая формация превращается в неузнаваемый труп, где все её структурные и операционные эффекты, по всей видимости, исчезли, активные структурные основания и функциональные аксиомы этой формации, без участия которых невозможно формирование политического исчисления мировой политики, всё ещё продолжают существовать. В распаде отношения и изменения отношений между горизонтами интериорностей (как сущностями, внутренне подверженными распаду) возможны только посредством предельного движения по направлению к нулю интериорности. Предельное убывание приводит к возможности дифференциальной интерполяции распадающегося горизонта между другими интериоризированными горизонтами и, как следствие, подстрекает конструирование универсального исчисления гниения. Именно такое предельное разрушение вводит сохраняющиеся и устойчивые аксиоматические остатки распадающейся формации в не вызывающее никаких подозрений универсальное исчисление, в качестве мельчайших, но неискоренимых агентов соучастия.

Отказываясь от полного отрицания системы в попытках ее ниспровержения, а также отказываясь от реформации как способа систему пере-утвердить, процесс распада налагает на формацию вечную деформируемость без полного стирания ее онтологических регистров и функциональных аксиом. Короче говоря, распад извлекает из интериоризированного горизонта бесконечную деформируемость, не доводя дело до радикального стирания или полной трансформации. Такая вечная деформируемость поддерживается интенсивным и экстенсивным соучастием горизонтов интериорностей в форме неразрывной непрерывности, в которой каждый горизонт интериорности либо вкладывается в другой горизонт, либо складывает его в себя. Соответственно, это непрекращающаяся непрерывность — в смысле интенсивных и экстенсивных изменений форм и интериорностей, — придает текучую неразрывность гниющему объекту, не превращая его по существу в жидкость. Каждая из этих форм градуально предшествует другим формам и сменяется ими таким образом, что процесс перехода по широтам (форм) всегда размыт. Градиенты деформаций здесь всегда остаются дифференциально плавными, настолько, что формальный динамизм гниения кажется динамизмом жижи или сочащейся плоти. При распаде твердое тело претерпевает ряд текучих деформаций, не превращаясь в жидкость, или, другими словами, не теряя своих основных принципов твердости. Целостность или когерентность твердого тела разрушается в пределах фундаментальных принципов твердости. Аналогичным образом, в гниении вырождение жидкости колеблется между твердым телом и газом, слизью и миазмами, но в любом случае жидкость здесь остается фундаментально — хотя и минимально — жидкой. Это минимальное тело элемента, горизонта, формации или объекта, фактически предполагает его сопутствующую асимптотическую экстериоризацию и предельное уменьшение. Вспомним насмешливое осуждение епископом Беркли бесконечно малых исчислений как имеющих дело с "призраками исчезнувших величин" [7]; распадающийся объект, действительно, представляет собой мимолетный, но длящийся онтологический регистр, меньше, чем нечто, но больше, чем ничто.

Поддерживаемая соучастием интериорностей, непрерывность форм или градиентов деформируемости обеспечивает то обстоятельство, что интериоризированный горизонт всегда формализуется как текучесть форм контингентных и даже неконсистентных. Именно в распаде противоречивые формы плавно соединяются друг с другом, образуя согласованную плоскость деформируемости, в которой становление, по сущности, следует не логике аффекта, а скорее логике гниения и его методу экстериоризации. Виктор Гюго лаконично воплотил эту текучую связь противоречивых форм, идей и сущности гниения в «Отверженных»: «[…] в выгребной яме […] умирающий не знает, станет он бесплотным призраком или обратится в жабу». [8] Только в гниении смерть по своей сути и странным образом не является хонтологической: человек становится скорее жабой, а не полтергейстом, назойливо требующим соответствующего траура, надлежащего правосудия или разрешения призрачного положения. Но если в процессе гниения человек превращается в жабу, у самой жабы вырастает хвост. Хвост, в данном случае, говорит о различии идей или широт форм между жабой и головастиком, о математико-химическом аффекте между ними: чем длиннее хвост, тем глубже гниение:

«Во время прошлогодней чумы в Лондоне в различных городских канавах и низинах было найденомножество жаб, у которых хвосты были длиной не менее двух-трех дюймов; в то время как жабы (обычно) вообще не имеют хвостов. Что говорит о о высокой подверженности почвы и воздуха гниению. Сообщается также, что корнеплоды (такие как морковь и пастернак) становятся более сладкими и сочными в инфекционные годы, чем в другие. […] Также среди этих явлений следует разместить и то, что происходит с частями тел гниющих животных (примерами чему служат кастореум и мускус, которые являются крайне субтильными). Мы видим также, что гниение растений (например, в случае с грибами agaricaceae и auricularia) есть величайшая добродетель. Это объясняется тем, что гниение является наиболее тонким из всех движений, что происходят в телах и в их частях; и поскольку мы не можем отобрать у живых существ жизнь (некоторые последователи Парацельса говорят, что, если бы жизнь можно было бы действительно забрать, это делало бы нас бессмертными), мы тем не менее можем с целью осуществления тонких воздействий собирать части их разлагающихся тел, если они могут быть взяты безопасно». [9]

Гниение состоит из этих чрезвычайно тонких движений — бесконечно малых полей дифференциации — благодаря которым различные и до неприличия несовместимые формы могут плавно смешиваться. Идея человека становится плавным градиентом разнообразных червей, мух, ос, растений и грибов. Жабы, миазмы, грязь и человек — все они принадлежат дифференциальному полю, в котором каждая сущность может постепенно превращаться в другую, независимо от соответствия их черт, сред и привычек. Эти тонкие, текучие и бесконечно малые движения указывают на градуальную непрерывность деформаций в распаде, чья основа поддерживается динамизмом соучастия как формы причастности, в которой гарантом коллективного действия становится матезис инсайдера, то есть взаимовложенность и инфлексия, а не общность или эквивалентное замещение. В этом смысле политика распада как строительный процесс в полной мере задействует матезис инсайдера в качестве условия динамизма коллективности. В калькуляции распада уже не имеет никакого значения вопрос общности или даже минимального согласия между сопряженными или дискретными элементами; гниение заставляет распадающиеся или зараженные элементы интерполировать себя в промежутках между другими здоровыми элементами таким образом, что все коллективно активизируется гниением и в сторону гниения.

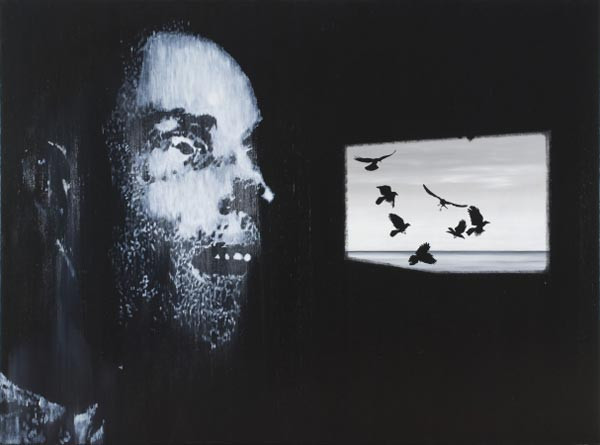

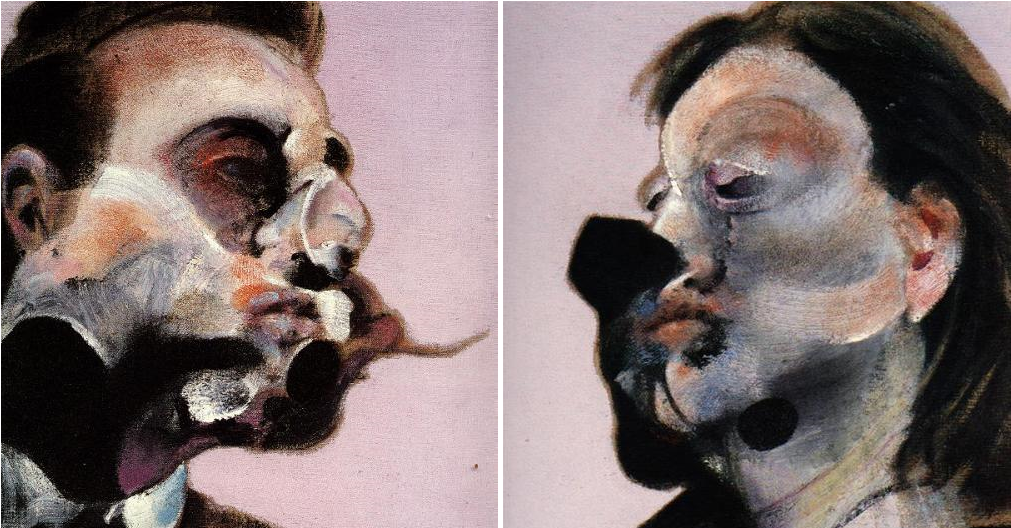

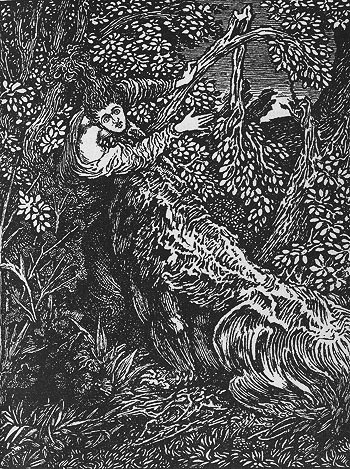

Текучая непрерывность градиентов распада плавно, или, точнее, дифференциально соединяет несочетаемые формы. Акт фигуративного воплощения, с точки зрения распада, равен исправлению того, что уже не на своем месте; все должно быть заново сконфигурировано в соответствии с плавными градиентами распада, чья основная непрерывность лежит в соучастии горизонтов интериорности. Гнить означает «параболизировать прямую линию» (в терминах Босковича) [10], а затем искривлять кривую и, в конце концов, перекручивать уже искривленную кривую. Другими словами, чтобы аппроксимировать формы, линия фигурации должна пересекать точки инфлексий или широты форм. В этом смысле фигурация становится более точной по мере того, как она проходит большее число точек инфлексии или пересекает больше широт; однако охват большего числа точек означает, что линия фигурации не может оставаться прямой, а должна превратиться во все более запутанную кривую. Художник Фрэнсис Бэкон создает такую модель плавной фигурации, в которой форма предельно аппроксимируется через все более закрученные и извилистые кривые. У Бэкона метод фигурации становится функцией аппроксимации, а не репродукции, и по этой причине он приобретает механизм конфигурации, который соответствует распаду и его плавным градиентам. Сколько точек может охватить линия, сколько широт может пересечь дифференциальная функция, прежде чем линия превратится в мерзость, а дифференциальная функция станет «дифформно дифформно … дифформно дифформной»? Тающее мясо фигур Фрэнсиса Бэкона, сочащиеся цветовые градиенты его ландшафтов и голов, чьи образные аппроксимации представляют собой пучки извивающихся хвостов, — все это наводит на мысль о дифференциальной функции, которая индексирует мгновенные и удаленные производные данной формы в самой плавной и текучей манере.

В распаде акт фигурации соответствует акту корректировки кривой в интерполяции. Между двумя формами, двумя сущностями или двумя горизонтами, можно создать непрерывное плавное соединение, охватив производные, которые отдаленно сопряжены с этими формами или сущностями. Чем дальше друг от друга производные этих форм и сущностей, тем более гладко и согласованно они могут быть связаны друг с другом. По мере увеличения количества форм или заданных переменных дифференциальная функция также становится более сложной, а кривая плавного соединения этих переменных (или заданных точек) становится все более запутанной. Любопытное изображение этих кипящих дифференциальных кривых, соединяющих гнилостные формы между собой самыми склизкими и извращенными способами, можно найти в замысловатых модернистских рисунках Лоуренса Хаусмана. Cauchemar (который первоначально появился в периодическом издании «Купол» [The Dome], публиковавшемся издательством «Юникорн Пресс» [1899]) это кошмар скользкой природы, заблудившейся и запутавшейся в гнилостных лабиринтах своих мимолетных форм и их производных. На ней изображен человек, которого поглощают деревья, становящийся деревом, но эта сопутствующая смена личности и облика оставляет после себя липкий след, демонстрируемый пандемониумом закрученных кривых, которые соединяют горизонт человека с горизонтами деревьев.

Универсальное исчисление распада не терпит резкой мутации от человека к дереву, как на это намекает «Человек-дерево» Иеронима Босха. В распаде как процессе космогенеза, дерево и человек не являются двумя энтелехиями или совершенными частями реальности, которые могут быть соединены вместе по прямой линии. И «бытие деревом», и «бытие человеком» изменяются с переменной скоростью в зависимости от соответствующих актуальностей и потенций, с одной стороны, и в зависимости от их интериорности и экстериорности, с другой стороны. Поэтому самая реальная линия перехода, которую можно провести от человека к дереву, — это не линия, соединяющая их фиксированные актуальности или черты, но линия, которая охватывает их существующие актуальности (данные точки), а также их потенциальности и производные (даже самые отдаленные). Дерево само по себе является дифференциальным полем идей — или, в лейбницевском смысле, генеративным резервуаром меньших тел — которые сами претерпевают изменения и имеют свои производные; такое же изобилие тонких тел и движений содержит в себе и человек, его идея и форма. Итак, чтобы линия гниения могла прочертить градиенты распада между человеком и деревом, она должна охватить перманентное разрастание (как по численности, так и по дистанции от их первоначальных идей или формаций в целом) возникающих тел, идей или производных. Интерполируясь между всеми этими точками и возникающими значениями, тонкая линия гниения превращается в постоянно усложняющуюся кривую. По этой причине, кошмарное погружение человека в зеленеющее и растущее инферно, усиливается, когда линия между человеком и деревом становится бесконечно запутанной и охватывает целое космическое множество существ, которые лишь дифференциально — то есть очень отдаленно — связаны либо с деревом, либо с человеком. Другими словами, в процессе распада объект отправляется в путешествие по мирам знакомых и чужих сущих, которые могут как состоять с распадающимся объектом в тех или иных непосредственных отношениях (например, родства), так и не состоять в таковых. Это также означает, что наиболее точной линией перехода от человека к дереву является линия, которая постепенно охватывает не только дерево и человека, но и их самые отдаленные производные и наименее реальные потенции. Такова тафономическая логика, лежащая в основе слизистых форм гниения и постоянно уменьшающихся тел декомпозиции (как в случае с руинами), где соучастие между частями и производными становится субтрактивным и, следовательно, синергетически противоположным предельному уменьшению остатков самости прежней вещи. Когда переход от человека к дереву начинает становиться достоверным (т.е. кошмарным), связующая линия охватывает все большее и большее количество существ, приобретая все более и более запутанный характер. Распад соответствует такой аппроксимации расстояния или отношения между двумя данными сущностями как непрерывно изменяющимися переменными. Минимально возможное число кривых, проходящих через максимальное число точек или сущностей — эта порочная, но лаконичная формула определяет кошмар распада как омерзительную кривую, которая изгоняет значения и сущности из всего, что она охватывает, созидая миры и трупы эффективнее, чем Бог. Космогенезис как эффект распада для любого горизонта интериорности представляет собой странную смесь виталистской веры в собственное выживание и явной подверженности унилатеральному террору изнутри — точнее, вероломства первого и неоспоримости второго. Не только потому, что распад расчерчивает свои зловещие формы по поверхностям соучастия контингентностей индифферентного времени с бесконцептуальной экстериорностью пространства, но и потому, что он мобилизует экстериоризирующий ужас такого соучастия прямо изнутри интериоризированного горизонта и посредством его локуса сохранности и дефиниции выживания.

СТРОИТЕЛЬСТВО МИРОВ И ТРУПОВ, ИЛИ ВОПРОСЫ ХИМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ДИНАМИЗМА

«Заранее замечу, что количественно одно и то же изменение может быть как порождением одного существа, так и преобразованием другого. Например, поскольку мы знаем, что процесс разложения сопровождается появлением множества маленьких червей, невидимых для невооруженного глаза, любая гнилостная инфекция является как преобразованием человека, так и возникновением червя». [11]

Было высказано соображение, что распад приводит к бесконечной деформации, которая не разрушает первичную формацию стирая её фундаментальные онтологические регистры и минимальные формальные черты, но скорее непрерывно толкает формацию на новые уровни дегенерации, бесконечно надстраивая их. По этой причине распад может извлекать мягкость из твердости (если твердость неискоренима из ее стабильных, молярных и ригидных качеств, а также проявленной цельности) и ее социально-политических абстракций, выводя политическую стойкость и упорство из вырождения властных формаций. В этом заключается особый modus vivendi некоторых политических систем, внутри которых упадок и коррупция не приводят к гибели и разрушению этих систем, но скорее наделяют их даром закамуфлированного существования — неузнаваемостью, обусловленной таянием форм, и одновременно аксиоматической или фундаментальной устойчивостью как результатом предельного растворения. Как только государство принимает распад как форму камуфляжа и живучести, оно превращается в место соучастия между всеми распадающимися элементами или осколками гнили в его окрестностях, в нечто напоминающеее интерполирующую дифференциальную функцию. Туманный термин «страны-изгои» (в оригинале rouge state — букв. "государства-хулиганы") описывает некоторые характерные черты государства, которое намеренно связывает себя с распадом как строительным процессом его формирования. Именно в этом смысле дегенерация твердого тела и его абстракций не влечет за собой его растворения в жидкости или текучем состоянии, где твердое теряет свои минимальные черты в результате фундаментальной трансформации, но влечет дифференциальную деформацию твердого до такой степени, что его идея и его формальная целостность химически разрушается внутренними потенциями самого твердого тела. Твердое приобретает разъедающую подвижность — или дифференциальную силу интерполяции — ценой потери своей целостности и установленных форм. Нарушенная целостность твердой формации позволяет извергаться потенциям, актуализация которых в ином случае могла быть подчинена установленным законам и климатам твердости (т.е. ее когерентности, формальной жесткости, стабильности и т. д.).

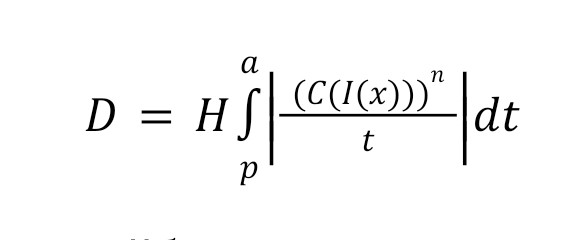

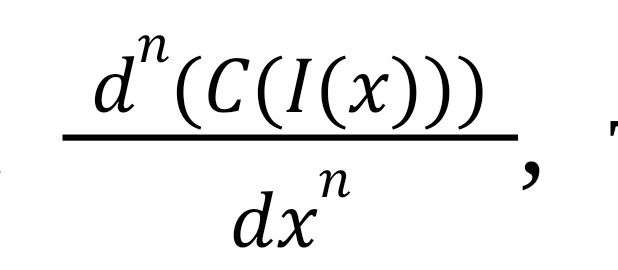

Формы гниения, как уже говорилось в предыдущем разделе, находятся в прямом соответствии с «динамизмом распада или его дифференциальной разлагающей подвижностью. Поскольку соучастие времени и пространства в их контингентности и экстериорности обусловливает возможность этого своеобразного динамизма, то динамизм распада характеризуется химической диспозицией с вычислительным способом распространения. В то время как его химическая диспозиция связана с пространственно охваченными и мобилизованными контингентности времени, его вычислительный способ распределения является результатом асимптотического подхода к экстериорности пространства, согласно которому каждая интериорность отражает другую интериорность, будь то в направлении прекурсорной экстериорности (complicatio) или в направлении экстенсивно рассеянной интериорности (explicatio). Этот химически заряженный и вычислительный динамизм, соответственно, действует как двусторонний строительный процесс: он интенсивно выстраивает абстрактное, позитивно реализуя предельую концепцию нуля (минимального тела) и экстенсивно строит конкретное, экстенсивно порождая производные или дифферинцированные горизонты интериорности (черви, микроскопические организмы, онтические различия). Для того чтобы формализовать динамизм распада как строительного процесса, мы можем построить редукционистскую математическую формулу, демонстрирующую, ухватывающую и диаграммирующую его конструктивный характер. Эта редукционистская формальная модель включает в себя три базовых аспекта динамизма распада, что связаны между собой:

(1) Перманентная инклюзия — инфлексий и складчатостей: линия распада или дифференциальная функция гниения должна охватывать и включать в себя все данные значения, данные точки, формы и черты интериоризированного горизонта, а также его производные, актуальности и градуально возникающие потенции. Перманентная инклюзия гарантирует, что все возникающие потенции индексируются и охватываются дифференциальной функцией распада. Любое изменение — будь то экстенсивное или интенсивное, внешнее или внутреннее — в распадающемся объекте должно быть включено в процесс распада. Возможность включения в процесс распада как интенсивных, так и экстенсивных изменений свидетельствует о несовершенстве сущего и присущей ему подверженности (интериоризированного горизонта) экстериоризации. Поскольку экстенсивные и интенсивные изменения охватывают тело параллельно, и поскольку эти изменения субтрактивно связаны друг с другом, перманентная инклюзия сущностно является коэффициентом изменений, которые фиксируют себя как угол наклона — скорости ex-plicatio (разворачивания) к скорости com-plicatio (складывания), экстенсивного движения к интенсивному движению: Δy/Δx.

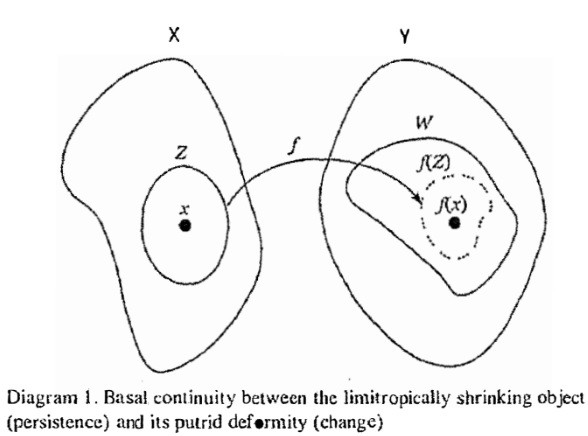

(2) Закон базальной континуальности, или устойчивая непрерывность между предельно исчезающими значениями и возникающими значениями: распадающийся объект, какими бы значительными ни были его изменения и какими бы неузнаваемыми ни были его деформации, не способен отойти от постоянно убывающих фундаментальных основ, аксиом или базовых регистров объекта или формации. Другими словами, по мере того как формация претерпевает новые крайности деформации или объект разлагается на новые уровни, фундаментальные основы формации или основные онтологические регистры объекта также становятся более выраженными — то есть более верными собственному идеалу. Закон базальной непрерывности распада гласит, что возникающие значения или изменения должны быть непрерывными по отношению к фиксированным или устоявшимся значениям, фундаментам и базовым аксиомам формации независимо от их дистанции и различий. Непрерывность здесь может быть формализована следующим образом: представим, что X является основанием или аксиоматическим значением распадающейся системы, а Y — это деформация, изменение или возникающее значение, и функция f обозначает линию распада, пересекающую X и Y. Итак, f непрерывна при x для x∈ X, если для любой окрестности W в f (x) существует окрестность Z от x, такая, что f (Z) ⊆ W; это означает, что независимо от того, насколько малым становится W, может быть найдена Z, содержащая x, которое будет отображено внутри него. Если f непрерывна при любом x∈X, то f непрерывна.

(3) Дифференцируемая плавность: в соответствии и согласно первым двум принципам, всеохватный процесс распада в качестве интерполянта должен быть максимально плавным, или, точнее, бесконечно дифференцируемым, чтобы поддерживать как перманентную инклюзию всех экстенсивных и интенсивных изменений, так и фундаментальную непрерывность между сохраняющимися остатками и возникающими формами и значениями.

В распаде, в первую очередь, срабатывает субтрактивная сила гниения, благодаря которой экстенсивные и интенсивные изменения охватываются одновременно. Субтрактивное связывание изменений способствует тому, что векторно-контрастные изменения интегрируются по отношению друг к другу таким образом, что каждое экстенсивное изменение проникает внутрь того или иного интенсивного изменения и наоборот. По этой причине, закон базальной непрерывности, который акцентирует наше внимание на континуальности между постоянно сокращающимися основаниями и возникающими изменениями, может поддерживаться только через вычитающую силу распада, или, точнее, через перманентную инклюзию изменений и деформаций. Таким образом, перманентная инклюзия осуществляемая субтрактивной логикой распада, предшествует континууму между интенсивными идеалами формации и ее экстенсивными идеями, которые находятся в процессе разворачивания. В этом смысле континуум C строится на выходе инклюзии I (т.е. инклюзии как интенсивных, так и экстенсивных изменений). Инклюзия сама по себе, однако, не поддерживает непрерывность того, что включается, ни с точки зрения «континуальности тех изменений, которые будут включаться и тех, которые уже были включены» (интенсивно охватываемых оснований), ни с точки зрения «непрерывной дифференцируемости процесса». По этой причине на входе континуальности должен быть выход инклюзии, который является суммой актуальностей интериоризированного горизонта и градиента его потенций, экстенсивного развития и интенсивного охвата формации. Если I — это перманентная инклюзия, а С — базальная непрерывность, их отношение может быть формализовано как:

C ∘ fI или x↦C (I (x))