Валерий Мантров. Исправлять и наказывать: в поисках [утраченного?] выхода из сборки "политического тела".

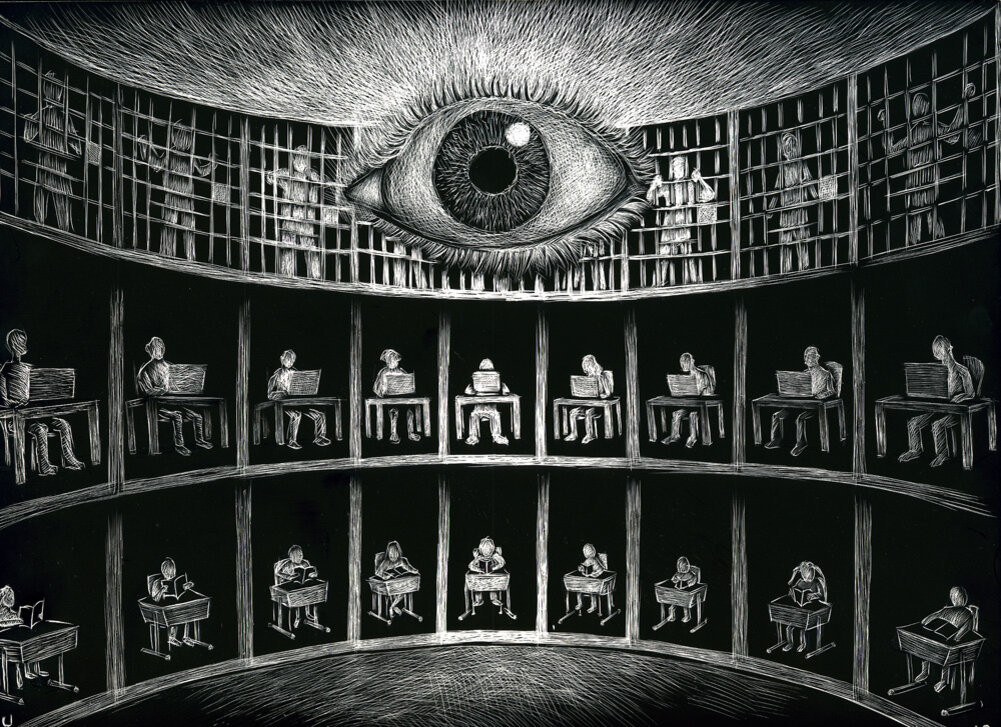

"И если человек имеет привычку держать жизнь под тюремным надзором, то нет ли необходимости в другой форме жизни, которая освободится от самого человека". Жиль Делез

"Жизнь в своей эволюции часто отвлекается от самой себя, загипнотизированная только что созданной ей формой". Анри Бергсон

1. Никлас Луман и уголовно-исполнительный процесс.

Социолог Никлас Луман, как известно, утверждал, что самоописания аутопойетических систем могут весьма существенным образом не совпадать с описаниями их операций и структурных сопряжений, производимыми из позиций внешнего наблюдения. И несмотря на мои недавние вспышки классовой ненависти по отношению к данному деятелю социологии, с этим тезисом его теории я спорить не собираюсь. Все так и есть. Любой, кому приходилось находиться под внешним наблюдением органов перед приемкой, вам это подтвердят. А мне приходилось.

Но дело, конечно, не в этом. Вспоминая соответствующий тезис Лумана, я не могу отделаться от мысли о том, что мне, безусловно, посчастливилось жить в гораздо более интересной, загадочной, множественной, неоднозначной и ризоматической действительности, чем этому уважаемому представителю академического сообщества. Ибо Луман имел дело с системами, чьи самоописания [только лишь!] отказываются совпадать с описаниями внешних наблюдателей, тогда как я ежедневно имею дело с системой, чье самоописание отказывается совпадать с самим собой внутри себя же, обнаруживая весьма любопытные разрывы и логические противоречия в ткани собственной рациональной аргументации.

Я, конечно, имею здесь в виду ту систему, внутри которой мое тело находится по приговору Промышленного районного суда г. Самары уже более шести лет. И даже шире — ту сборку, которую образуют в своей совокупности кодифицированное российское законодательство, уголовное судопроизводство и функционирующая в связке с ними пенитенциарная техника. Безусловно, на первый взгляд, вам вполне может показаться, что осуществляемая сборка перечисленных явлений, практик и институтов есть материя довольно простая, прозрачная и без особых проблем умопостижимая; что вы вполне понимаете, как, зачем и почему эта сборка функционирует; что ее осуществление от начала и до конца соответствует определенной непротиворечивой логике, способной дать исчерпывающий [рационально] аргументированный отчет касаемо этих самых "зачем", "почему" и "каким образом". В особенности вам может так показаться, если вы сами отнюдь не осуществляете эмпирическое знакомство с пенитенциарными техниками по приговору суда, а [по какому-то счастливому стечению обстоятельств] остаетесь в позиции внешнего наблюдателя всех этих чудес. Я это прекрасно понимаю. Я и сам когда-то занимал соответствующую наблюдательную позицию.

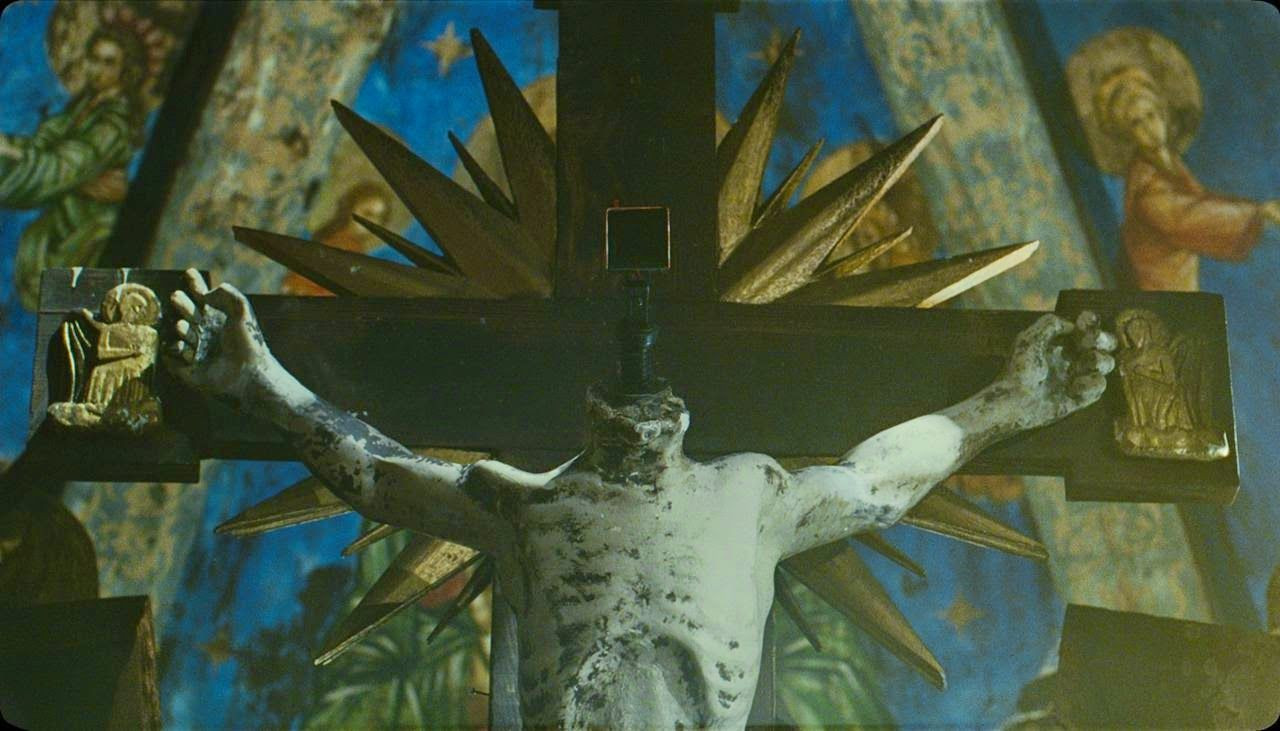

Если вы приметесь тщательно изучать действующие нормы общего права в целом и уголовного законодательства в частности, пытаясь постигнуть их концептуальный фундамент, то скорее всего придете к закономерному выводу о том, что все это безобразие вполне последовательно и непротиворечиво вырастает из ключевого мифа европейского Нового Времени со всем его антропоцентризмом — из мифа о свободном рациональном человеческом субъекте как некой самодостаточной онтологической целостности и [одновременно] базовой единице социального тела. В конце концов именно в эту мифологию упирается концепция "общественного договора" как источника права, уверенно сохраняющая за собой статус господствующего юридического нарратива уже почти двести с хуем лет в культурно-географических [условных] границах цивилизации Запада, и почти двадцать с хуем лет — в культурно-географических границах той страны, где я живу и отбываю наказание, и которая, по всей видимости, в культурно-географические границы [условной] цивилизации Запада все же входит, пусть и довольно проблематично. Читая УК РФ, оперирующий такими понятиями, как "вина", "наказание" и "ответственность", трудно не разглядеть за всем этим мельтешения мысли Гоббса, Руссо, Локка и даже, черт возьми, Канта. Свобода воли, общественный договор и ответственность за нарушение договорных норм, добровольно принимаемая субъектом права в здравом уме и трезвой памяти. Звездное небо над головой и нравственный закон внутри. Картина до тошноты простая и ясная, и даже если действительности она соответствует совсем не идеально [ибо, например, со мной никто никогда никакой "общественный договор" не заключал], то и вопиющих формальных противоречий внутри себя хотя бы не демонстрирует… Не демонстрирует, конечно, на первый взгляд и при отдаленном знакомстве; потому что проведя определенное время в том или ином учреждении ФСИН РФ вы, скорее всего, обнаружите, что у всей этой совокупной сборки, осуществляемой уголовным правом, судебными инстанциями и пенитенциарными учреждениями — прямо как у техно-науки в исследованиях Бруно Латура — имеются два лица. Ибо, с одной стороны, как я уже говорил выше, тут все про "общественный договор", свободу воли и личную вину/ответственность, а сдругой стороны, когда дело, в частности, начнет касаться вопроса об условно-досрочном освобождении, судебные инстанции вместе с представителями администрации колонии скорее всего заявят вам о "недостаточно заметной динамике исправления осужденного", причем таким образом расставляя акценты, что это самое "исправление осужденного" внезапно окажется магистральной целью всей осуществляемой сборки.

И это на самом деле очень интересный момент, потому что исправительная концепция наказания никаким явным образом логически не вытекает из метафизики свободной воли и личной ответственности онтологически самодостаточного человеческого субъекта, от которой отталкивается лежащий в основании действующего права дискурс "общественного договора". Более того, концепция наказания-как-исправления всей этой метафизике целиком и полностью противоречит. Потому что в оптике откровенной объективации осужденного, подвергающегося исправительному воздействию пенитенциарной системы [со всеми ее дисциплинарными комиссиями, штрафными изоляторами и бараками усиленного режима] для свободного рационального субъекта из философских сочинений европейского Нового Времени просто не остается никакого места. Ты здесь уже не кантианская вещь-в-себе [как тебе казалось на воле, когда ты листал УК РФ, размышляя о том, насколько разумно, например, хранить у себя в квартире два килограмма амфетамина с целью последующего сбыта посредством телекоммуникационной сети "интернет"], а некая, условно говоря, производная формирующих тебя внешних сил. Продукт окружающей среды. Конструкт бесконечно превосходящего тебя "общества". И это тоже, необходимо заметить, такая же галимая метафизика, как и концепция самодостаточного свободного рационального субъекта, только наоборот. Точно так же не внушающая никакого доверия. Тем более после того, как Бруно Латур убедительно продемонстрировал, что никакого бесконечно превосходящего нас "общества" нет, а есть лишь мерцание эффектов Фантомного Публичного, создающееся благодаря непрерывному круговому действию конкретных локальных акторов [человеков и не-человеков], очерчивающих виртуальную всеобщую сборку "политического тела". Как и любая другая метафизика, она лишь оставляет висеть в воздухе целую кучу нерешенных вопросов, ничего не объясняет и сама настойчиво нуждается в объяснении.

А вопросы в нашем случае повисают в воздухе отнюдь не досужие. Ибо явная логическая несовместимость императива "исправительного наказания" с юридическими понятиями вины, ответственности и "общественного договора" очевидно высвечивает проблематику действующего правосудия в свете жестокого абсурда. Ведь если мы признаем, что человек есть не кантианская "вещь-в-себе", а производная среды и действия внешних сил, поддающаяся коррекционному воздействию, то эта логика должна автоматически лишать нас возможности утверждать, что на нем целиком и полностью может лежать вина/ответственность за что-либо вообще. И, напротив, утверждая, что человек есть кантианская "вещь-в-себе", мы лишаем себя возможности рационально отстаивать объективирующий императив наказания-как-исправления. Тем не менее, действующая система правосудия активно оперирует этими взаимоисключающими параграфами как ни в чем не бывало, и почти никто не обращает внимания на то, что с ней явно что-то не так.

2. Тюрьма и "политическое тело" модерна. Генеалогия сборки.

В свою очередь, считая, что существование всей этой дискурсивно-институциональной фабрики абсурда настойчиво нуждается во внятном внешнем объяснении, я потратил немало времени на размышления касаемо генеалогии данной ситуации. Происходило это, как вы уже могли догадаться, в условиях непосредственного эмпирического знакомства с современной российской пенитенциарной системой, которое, стоит сказать, еще во всю продолжается. В доступе к информации я был в этих обстоятельствах сильно ограничен и поэтому интуитивно полагал, что наличие взаимоисключающих параграфов в дискурсе правосудия и уголовно-исполнительной системы есть локальная отечественная достопримечательность, обусловленная советским наследием с его криво понятым марксизмом и широко распространенными исправительно-трудовыми кампаниями, благодаря которым, например, строился Беломорканал и осуществлялась прочая индустриализация. Однако, по всей видимости, я ошибался на стороне наивной веры в "особый цивилизационный путь" так называемого "русского мира", которая в моем случае инвертировалась в веру в "особое цивилизационное проклятье" соответствующей территории, ибо по мере моего постепенного знакомства с тематическими исследованиями, проводившимися на западном материале, обнаружилось, что в отношении проблематичности дискурса уголовного правосудия и уголовно-исполнительной системы локальная российская ситуация отнюдь не уникальна. Как пишет, например, то же Мишель Фуко, "исправительная" модель уголовного наказания начала зарождаться в Англии и Америке еще в конце XVIII века и успела получить повсеместное распространение на территории континентальной Европы уже к середине века XIX… То есть как раз в тот период времени, когда концепция "общественного договора" становится господствующим политическим и правовым нарративом Западного мира, а европейская философия продолжает осмыслять последствия произведенного Иммануилом Кантом вокруг фигуры трансцендентального субъекта "эпистемологического поворота". Как бы это ни было удивительно, по Фуко исторический триумф представлений о человеке как о свободном рациональном субъекте является также историческим апогеем распространения различных техник дисциплины, надзора и муштры, объективирующих и подчиняющих человеческое тело, наиболее концентрированнным воплощением которых становится исправительная модель отправления уголовного наказания. Такая вот, блядь, конституция Нового времени, породившего современную тюрьму вместе со школой, казармой, заводом и психиатрической лечебницей…

В исследованиях Фуко очевидная проблематичность исправительной модели уголовного наказания отчетливо тематизируется:

"Исторически сложилось так, что процесс, приведший в XVIII веке к господству класса буржуазии, прикрывался установлением ясной кодифицированной и формально эгалитарной юридической структуры. Но развитие и распространение дисциплинарных устройств стало оборотной, темной стороной этих процессов" — пишет он в "Надзирать и наказывать", отмечая, что дисциплинарные техники "заставляют действенные механизмы власти функционировать в противоположность обретенной ею формальной структуре".

Конечно, это несколько иная проблематичность, нежели та, которую чуть выше попытался артикулировать автор этих строк, но различие здесь главным образом состоит, как выразился бы покойный Латур, в фигурации. Или даже в расстановке акцентов внимания. Но подобное различие акцентов здесь определяется различием исследовательских задач. Ибо, в отличие от Фуко, который всегда анализировал работу конкретных исторических материальных сборок, меня с самого начала интересовали вопросы логической состоятельности/несостоятельности различных концепций правосудия. И, следуя упрямой интуиции о невозможности обнаружить за действующей отечественной системой уголовного наказания какого-либо убедительного фундамента рациональной аргументации, я также полагал, что в конечном счете намеченная линия критики приведет нас к четко артикулированной невозможности убедительного рационального обоснования любых форм, моделей и концепций отправления уголовного правосудия в принципе. И я понимаю, что вы легко можете заявить, что никакого практического смысла в подобных спекулятивно-концептуальных упражнениях нет, что существованию и функционированию судов, тюрем и исправительных колоний никакая внятная артикуляция предельной невозможности убедительной рациональной аргументации соответствующей деятельности помешать не в силах, что это даже не должно нас особо удивлять, ибо, как писал наш общий друг Il Y.A. в своей кандидатской диссертации, история философии убедительно демонстрирует неспособность ресурсов рациональной аргументации служить предельным основанием даже для инициации теоретических исследовательских проектов. И стоит ли требовать того, чтобы область отправления правосудия-как-наказания / наказания-как-правосудия в большей степени соответствовала линиям рациональной аргументации, чем академическое теоретическое производство, если даже последнее при всем своем стремлении двигаться вровень с этими линиями, осуществить соответствующую задачу оказывается не в состоянии?

Однако артикуляция тезиса о пределах ущербности рационального аргумента в области отправления правосудия-как-наказания / наказания-как-правосудия вовсе не является для меня какой-то финальной точкой, которой мне хотелось бы завершить мои размышления на данную тему. Скорее это некий перевалочный пункт, на котором мы получаем возможность несколько переориентировать дальнейшее движение нашей мысли, исходя из новых вопросов, что возникают перед нами в связи с этим тезисом. Ибо только онтологически уравняв отправление правосудия с совершением преступления на плоскости отсутствия предельного основания [и весах тотальной контингентности всего], мы сможем, наконец, сформулировать самый принципиальный и насущный для всех нас вопрос: каким именно образом неким отдельным силам, явлениям и ситуациям, контингентно возникшим в потоке становления, удается зацепиться за нечто [или за самих себя] и, говоря выражениями Ницше/Хайдеггера, впечатать в поток становления черты своего бытия? Каким образом в потоке становления возникают эффекты статичного? Каким образом в контингентном создается видимость чего-то необходимого, неизбежного и — в широком смысле этого слова — законного? И — самый главный вопрос — как дезактивируются подобные эффекты, и можем ли мы способствовать их выходу из строя?

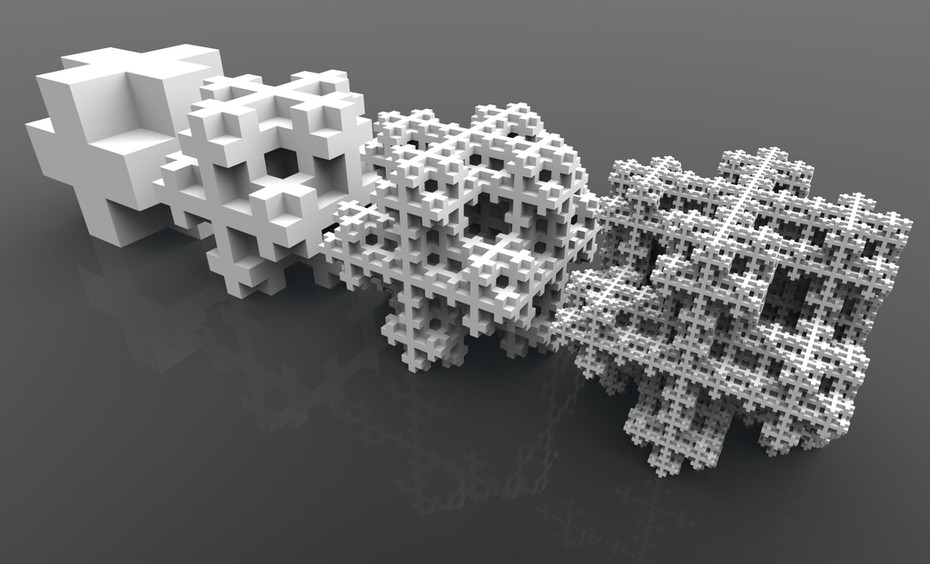

То есть, если использовать концептуально-терминологический аппарат Жиля Делеза, мы сталкиваемся с вопросами о запуске и выводе из строя абстрактной машины резонанса, осуществляющей перманентное круговое движение интенсивностей между различными уровнями атрикуляции, конституирующее процесс материального стратообразования и другие подобные процессы. В "Геологии морали" Делез/Гваттари обращались к этой фигуре, рассматривая механику образования геологических отложений, биологических организмов и определенных молярных структур, в которые складываются молекулярные соединения химических элементов. Однако действие этой механики перечисленными примерами явно не ограничивается, и мы вполне можем проследить осуществление сборок резонанса, например, на материале европейсткой политической истории или истории идей и гуманитарного знания, истории науки и истории философии. И не только можем, но и должны это сделать с учетом того, что именно здесь, следуя нашей интуиции, может обнаружить себя внятное внешнее объяснение вопиющей логической несостоятельности действующей модели отправления уголовного правосудия и исполнения уголовного наказания, в тисках которого на данный момент продолжает находиться тело автора этих строк. Для этого нам потребуется лишь переложить уже написанную Фуко историю тюрьмы и других дисциплинарных институций на язык абстрактной машинерии Делеза/Гваттари.

Как мы помним, концепция "общественного договора" в форме метаформы "политического тела" была впервые сформулирована еще в классическую эпоху [первое издание "Левиафана" Гоббса вышло в свет в 1651 году]. Причем сформулирована, в первую очередь, как явный симптом нехватки стабильного легитимного фундамента для осуществления суверенной власти монарха, то есть как проблема — проблема запуска абстрактной машины резонанса, способной обеспечить перманентное воспроизводство стабильной структуры единого "политического тела" посредством коммуникации между разными стратами и уровнями социального. Однако проблема заключалась в том, что действующие на тот момент механизмы осуществления суверенной власти вряд ли были способны продуцировать подобное движение. Как писал Мишель Фуко, власть суверена, действовавшая посредством церемоний публичной демонстрации чрезмерности собственной карающей мощи, откровенно противопоставляющей себя человеческим массам подданных [рафинированным примером чего являлась практика отправления правосудия в форме зрелища публичной казни], зачастую провоцировала этой самой чрезмерной откровенностью своего характера народные бунты, волнения, открытые восстания и массовые бепорядки. В особенности эта проблематичность работы механизмов суверенной власти становится очевидной в период т. н. "крестьянских войн" в Европе XVII века. И при этом характерно, что зачастую именно публичные казни преступников, собиравшие вокруг себя огромные толпы зрителей из простонародья, оборачивались массовыми волнениями и стихийными беспорядками, в ходе которых народные толпы открыто принимали сторону казнимого, мешая королевскому правосудию как акту переучреждения суверенной власти монарха [временно нарушенной преступным деянием] осуществиться. Если здесь и действовала абстрактная машина резонанса, то явно не в той сборке, посредством которой метаформа "политического тела" могла получить стабилизированное материальное воплощение. Между молярным и молекулярным уровнями здесь резонировало прямое физическое насилие, конституируя "политическое тело" в качестве объекта перманентного распада. Это был своего рода резонанс ускользания. Вобщем совсем не удивительно, что в весьма скором времени соответствующая механика отправления власти была отбракована движением, условно говоря, противоестественного отбора, и на смену ей пришли несколько иные техники и политические конструкции. В отличие от монархий классического века, основанным на [формально] эгалитарном праве буржуазным национальным государствам европейского модерна удается осуществить стабильную резонирующую сборку перманентного воспроизводства собственного "политического тела". Ключевыми, хотя и далеко не единственными элементами этой сборки, безусловно, являлись, с одной стороны, концепты "правового государства" и демократического представительства [логично выраставшие из базовой идеи "общественного договора", артикулированной еще в предыдущую эпоху, но с тех пор испытавшей ряд модификаций], а с другой стороны — интенсивно развивающиеся и распространяющиеся в это время разнообразные практики дисциплины, муштры и надзора [в школах, колледжах, больницах, казармах, тюрьмах и фабриках], формирующие специфический корпус весьма небезобидного знания о том, как делать человеческие тела послушными и полезными [педагогика, психология, криминология, психиатрия и прочие "науки о человеке"], резонирующего в свою очередь с эффективностью соответствующих техник молекулярно-распределенного отправления власти [своего рода "малый" резонанс в системе более крупного].

Дисциплинарные техники при этом не были, безусловно, каким-то специфическим изобретением буржуазной эпохи. Как пишет Фуко, они активно развивались и постепенно входили в разные сферы жизни еще в т. н. "классическом веке" [характерным примером в этом отношении является произошедшее в течение XVIII века вхождение дисциплины в армию, которая повсеместно в странах Европы преобразуется из "ударной вооруженной массы" в дисциплинированный коллектив ранжированных и вымуштрованных человеческих единиц]. Однако в рамках модели суверенной власти они, тем не менее, не обладали той степенью политической значимости, которая обретается ими в сборке с идеями эгалитарного права и демократического представительства, фабричным капитализмом и развивающимся гуманитарным знанием в веке XIX. Как уже отмечалось выше, в этот век, когда идея общественного договора свободных-разумных-ответственных субъектов в качестве источника права и легитимности политической власти в полной мере вступает в игру в своих наиболее эгалитарных и демократических фигурациях, жизнь среднего человека в действительности наченает стремительно утрачивать пространство свободы, превращаясь в бесконечное движение из одного изолированного дисциплинарного пространства в другое [от школы — к казарме, от казармы — к заводу, от завода — к больнице, от больницы — к тюрьме и т. д.], непрерывно конституирующее человеческое тело как объект отношений господства/подчинения. И с этой точки зрения политические решение, согласно которому со всех сторон объективированное, дисциплинированное, воспитанное и вымуштрованное человеческое существо вдруг объявляется свободным рациональным субъектом, чье волеизъявление в формате добровольно устанавливаемых договорных отношений с другими тождественными ему индивидами является фундаментом права и государственной власти, в действительности выглядит довольно нелогичным и парадоксальным или, скажем прямо, откровенно лукавым, однако оно без всякого преувеличения явилось решением сверхпродуктивным в качестве ответа на вызов проблемы перманентного распада "политического тела". Потому что у дисциплинированного, воспитанного и вымуштрованного индивида и добровольное волеизьявление будет дисциплинированным, воспитанным и вымуштрованным, т. е. одобряющим задним числом заключенный с ним "общественный договор". Это во-первых, а во-вторых, потому что самые дисциплинированные, воспитанные и вымуштрованные по мере развития идей эгалитарного права в начале XIX века получали все более и более реальную перспективу занять самим ту или иную ступеньку в сложносочиненной иерархии стремительно разрастающейся сети дисциплинарных институций, получив власть воспитателя/надзирателя/врача/учителя/полицейского либо армейского офицера, обратив собственное становление объектом дисциплин в становление субъектом отправления дисциплинарной власти.

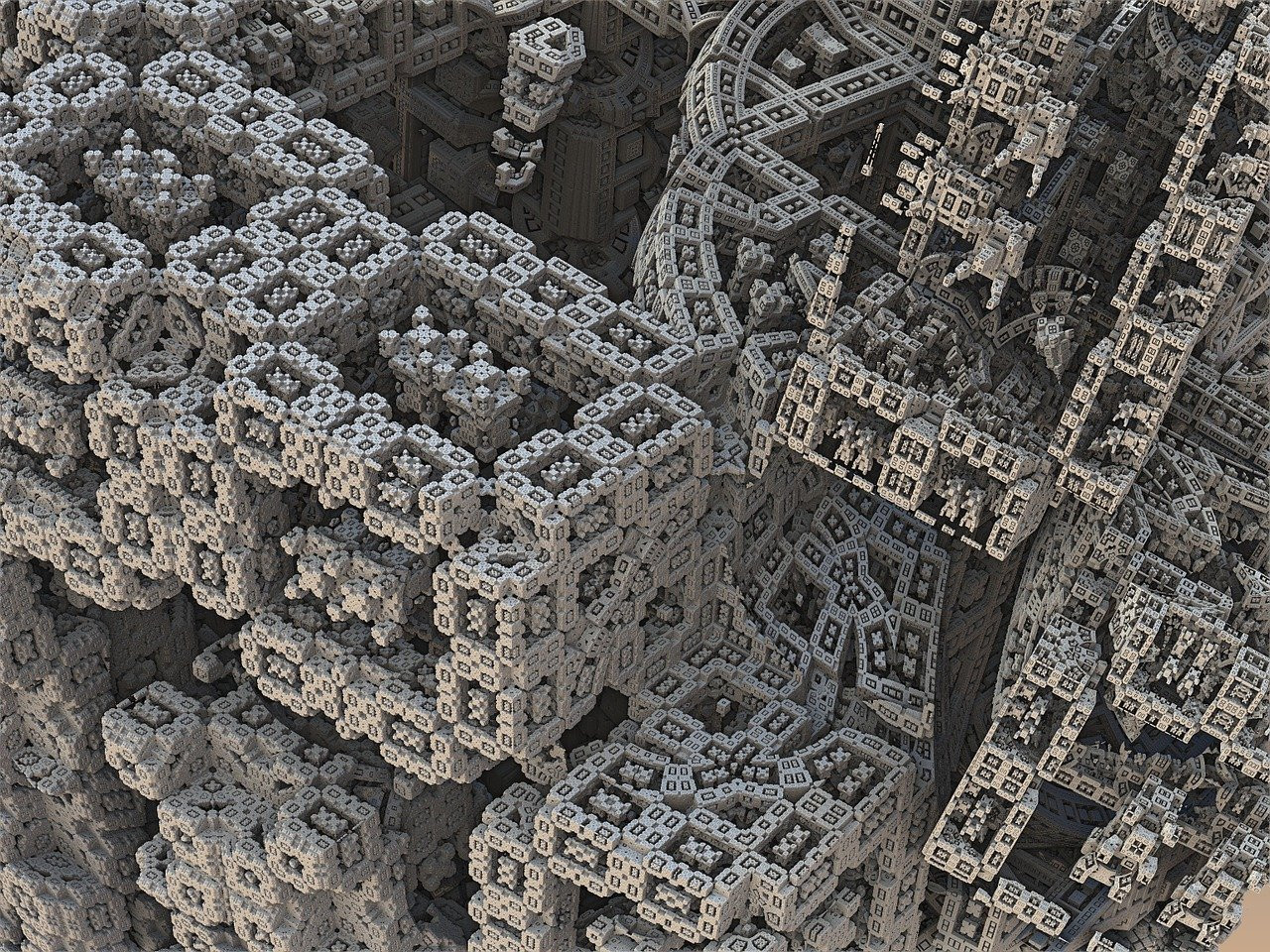

Таким образом петля обратной связи замкнулась в точке резонанса между свободным/ответственным субъектом "общественного договора" и объективированным человеческим индивидом гуманитарных наук и воспитательно-коррекционных практик, очертив по ходу совершенного движения контуры разветвленного "политического тела" со своей сетью институций, осуществляющих отправление дисциплинарной власти на молекулярном уровне, молярных структур государственного управления и прочих учреждений, запустив тем самым бесконечный цикл воспроизводства соответствующего кругового движения. Новое время, решая соответствующую задачу, практически изобретает вечный двигатель. Вечный двигатель, перманентно воссоздающий эффекты целостности "политического тела" и вместе с ними эффекты "черной дыры" самотождественной субъективности [Я=Я]. И, с одной стороы, это всего лишь эффекты, а не реальные трансцендентные монстры, потому что между содержанием и выражением всегда существует относительная независимость друг от друга, обеспечивающая возможность вариаций и траектории ускользания от гравитации кругового движения, которое часто оказывается неспособным соответствовать идеальной линии замкнутой окружности, разрываясь в спиралевидный полет навстречу контингентности [поэтому, собственно говоря, и становится возможным какое-либо историческое движение]. Но, тем не менее, осуществляющие соответствующее движение сборки, обязанные своим появлением специфическим обстоятельствам Нового времени, несмотря на все, продолжают успешно функционировать и по сей день, перманентно воспроизводя себя в более или менее стабильной форме; и вырвать жизнь у тисков аппарата оказывается довольно непросто, ввиду чего, собственно говоря, я и нахожуть там, где нахожусь [но об этом мы поговорим чуть ниже].

При этом, конечно, не стоит путать процесс самовоспроизводства сборки "политического тела" с воспроизводством определенного политического режима или молярного типа устройства государственной власти. Не стоит, потому что XIX век знал и конституционную монархию, и диктатуру Наполеона Бонапарта, и различные формы республиканского устройства, которые более или менее успешно осуществляли сборку с описанной машиной кругового движения, выполняющей функцию фиксации и стабилизации того или иного политического status quo, укорененного в онтологической противозаконности/контингентности; но, собственно говоря, и само структурное устройство описанной машины резонанса также является очевидным продуктом контингентной встречи явно гетерогенных явлений. Техники дисциплины и муштры родом из классического века вступают здесь в соучастие с эгалитарными идеями Великой французской буржуазной революции, с развитием гуманитарных наук и становлением фабричного капитализма. На перекрестке всех этих потоков складывается целая система поддерживающих друг друга резонансов, конституирующая "политическое тело" дисциплинарного общества, наиболее концентрированным воплощением техник которгого по мнению Мишеля Фуко являлись/являются тюрьма и карцер.

Значение тюрьмы и иных учреждений пенитенциарной системы в контексте сборки "политического тела" государств/обществ европейского модерна действительно трудно переоценить. Ибо в той точке, где дискурс общего права и институты уголовного судопроизводства встречаются с исправительной тюрьмой, также осуществляется замыкание петли резонанса между молекулярными механизмами и молярными структурами сборки, взаимно конституирующими, воспроизводящими и подтверждающими друг друга. В этой точке удостоверяется и устанавливается парадоксальная тождественность свободного субъекта "общественного договора" и объективированного тела осужденного, подвергаемого исправительному воздействию; вначале как данность, в форме акта привлечения субъекта к уголовной ответственности, затем как обещание, в форме полагания целью наказания исправление недостаточно свободных, рациональных и ответственных субъектов во имя их восстановления в прежних утраченных правах и возвращения в общество. Здесь политическая власть наказывать оптимизирует и легитимизирует себя на двух уровнях собственной артикуляции: на уровне молярном — за счет апелляций к "общественному договору" как к воплощению коллективной воли множества свободных рациональных субъектов; на уровне молекулярном — за счет квазинаучного дискурса криминологии/психологии/педагогики, обосновывающих техники воспитательно-коррекционного воздействия интересами "общества" и самого объективированного индивида с точки зрения его гипотетического становления социально полезной единицей в перспективе грядущего. Здесь синхронно создаются и натурализируются эффекты достоверного существования свободного рационального субъекта и бесконечно превосходящего его монстра "общества", поддерживающих друг друга за счет бесконечной циркуляции взаимных референций, удерживающих сборку от ускользания во внешние воды контингентных становлений.

В этом, собственно говоря, и заключается главное политэкономическое значение сборки эгалитарного права с дисциплинарными техниками пенитенциарной системы. Фуко отмечал, что смыслом функционирования данной машины является вовсе не декларируемая "борьба с преступностью", а скорее модулирование и трансформация противозаконного в некое подконтрольное, одомашненное и безопасное для "политического тела" явление, лишенное способности продуцировать масштабные социальные катаклизмы и непредсказуемые перемены в ткани политической ситуации [как было, например, в эпоху "суверенной" модели отправления власти, когда между противозаконным и народными массами существовала еще достаточно тесная связь]. Пенитенциарная система формирует преступность как некую тесную, замкнутую и поднадзорную среду, оторванную от интересов и социальной жизни прочих групп населения, пронизанную системой взаимного доносительства и пригодную для использования в противозаконных авантюрах господствующих классов. Впрочем, именно так и должна действовать абстрактная машина резонанса в поле политического/социального. Механизмы, официально призванные работать на ниве решения тех или иных проблем, могут стать частью "политического тела" только в том случае, если ассоциированное ими в качестве питательной среды поле проблем будет продолжать свое существование. Или, например, если эти проблемы воспроизводятся в ходе работы самих этих механизмов. Как, например, это и происходит, если мы говорим о функционировании действующей системы исполнения наказаний, ибо в ситуации, когда по окончании тюремного срока на вас наклеен ярлык судимого субъекта, существенно ограничивающий ваши возможности трудоустройства и социальной реинтеграции, когда ваши прежние социальные связи за годы командировки оборваны и утрачены, и когда, наконец, вы продолжаете быть объектом пристального надзора со стороны специальных государственных органов, ваши шансы оказаться на скамье подсудимых повторно уже гораздо выше, чем были до первой судимости. Впрочем, молекулярная механика стигматизации является далеко не единственной техникой, посредством которой сборка "политического тела" производит преступность/делинквентность как этого самого тела неотъемлемую органическую часть. Как и в любой резонансной сборке здесь действует принцип двойной артикуляции. И поэтому микрофизику производства делинквентности, осуществляемую пенитенциарной системой, дополняет молярная механика криминализации различных социальных, экономических и политических практик, рискующих открыть тело [и тела] сборки линиям ускользания. Хули сказать, оглянитесь во вчерашний день и посчитайте, сколько разнообразных явлений и действий было криминализировано в этой самой стране, в которой я сижу, за то время, пока я сижу, — от некоторых виов операций с криптовалютами до некоторых видов политических высказываний [и некоторых модусов существования в условиях тюремного заключения]. Собственно говоря, и такой феномен как наркопотребление, имеющий для производства делинквентности в современной РФ стратегически важное, структурообразующее значение, исторически становится объектом криминализации относительно недавно — в среднем по больнице лишь ближе к середине прошлого века, когда расцвет дисциплинарных обществ модерна по оценкам Фуко/Делеза/Гваттари уже без пяти минут начинает плавно перетекать в кризис соответствующих техник власти [в этом контексте, конечно, необходимо заметить, что как раз с точки зрения стратегии консервации сборки дисциплинарного общества криминализация потребления наркотических средств и психотропных веществ различного рода и происхождения выглядит вполне логичным и понятным шагом, ибо наркотическое опьянение вряд ли способно втупать с дисциплинарными механизмами в продуктивные резонансные сборки, — тогда как любые попытки обосновать эти шаги с точки зрения рациональной аргументации дискурса общего права всегда выглядели логически несостоятельными, что, впрочем, касается и иных "преступлений без потерпевших"]. И вполне очевидно, что покуда описанные механизмы двойной артикуляции будут продолжать исправно работать, проблема преступности в нашем и любом другом обществе/государстве никуда не исчезнет.

3. Несостоявшийся закат тюрьмы. Прогнозы и просчеты постструктуралистов.

Я думаю, что выше мы достаточно ясно очертили механизмы запуска [и перезапуска] абстрактной машины резонанса в виде сборки "политического тела" европейского модерна и проследили ту роль, которую в рамках этой сборки играют пенитенциарная система и дискурс уголовного права. Но, конечно, это далеко не самые важные исследовательские вопросы, что могут возникнуть перед нами в связи с предметной областью наших теоретических изысканий. Ибо насущная политическая прагматика дня сегодняшнего, связывающая свои надежды с различными проектами более свободного и более эгалитарного будущего должна призвать нас концентрировать внимание на изобретении возможных сценариев дезактивации подобных сборок резонанса. И здесь мы, надо заметить, уже не можем в полной мере ориентироваться на интеллектуальное наследие Фуко, Делеза и Гваттари, ибо их прогнозы относительно близящегося конца дисциплинарного общества и его институтов оказались, к большому сожалению, довольно не точными.

Дело в том, что Фуко, Делез и Гваттари, занимаясь проблемами дисциплинарных институций в 60-х годах прошлого века, рассматривали актуальную на тот момент ситуацию как ситуацию кризиса дисциплинарной власти, постепенно уступающей место новым силам и техникам правительности; в том числе приметы кризиса они отмечали и внутри механизмов пенитенциарной системы. Это, конечно, не означает, что их взгляд в ближайшее будущее был преисполнен однозначного оптимизма; скорее они ожидали вступления в игру новых техник власти и механизмов контроля, по сравнению с которыми дициплинарная власть с тюрьмой, карцером и прочими подобными модулями изоляции оказалась бы не эффективной и не экономичной. О грядущих изменениях в экономической структуре отправления власти в последней главе "Надзирать и наказывать" пишет Мишель Фуко, впрочем, довольно скупо и бегло, предполагая, в частности, что пенитенциарная система в ближайшем будущем начнет уступать позиции контроля и модулирования стремительно развивающимся структурам клинической психиатрии, в то время как власть будет способствовать "образованию крупных противозаконностей в государственном и международном масштабе", действующих в интересах "политических и экономических аппаратов". Более детальную и стройную картину возможных перемен рисовали Жиль Делез и Феликс Гваттари, прогнозировавшие активное развитие механизмов власти, использующих силу "мгновенного контроля над коммуникациями и перемещениями" благодаря развитию "компьютеров и кибернетических машин". "Феликс Гваттари представлял город, где каждый может покинуть свое жилище, свою улицу, свой округ с помощью электронной ["дивидуальной"] карточки, которая открывает соответствующую дверь или проход. Но эта карта в определенный день или час может не действовать" — писал Делез в мае 1990 года. — "Важен не сам барьер, а компьютер, который отслеживает положение каждого, легальное или нелегальное, и осуществляет глобальную модуляцию". И, конечно, мы можем сказать, что картина, пригрезившаяся Гваттари три десятка лет назад, достаточно сильно напоминает то, что происходило в крупных российских мегаполисах в период карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19; также как вполне можем вспомнить другие практики контроля, использующие описанную Делезом/Гваттари технику, что в течение последних 10-15 лет успели стать неотъемлемыми структурными элементами российской социально-политической действительности: Роскомнадзор, Лигу безопасного интернета и практики блокировок информации в Сети, "Пакет Яровой", обязывающий провайдеров участвовать в осуществлении масштабной слежки за сетевым и мобильным траффиком со стороны государства, практику возбуждения уголовных дел за высказывания и публикацию информации в интернете и многое, многое многое…

Однако, вспомнив все это, мы, тем не менее, должны будем сказать, что Делез/Гваттари все же были не совсем правы, говоря о том, что новые механизмы власти, использующие силу кибернетических машин и мгновенного контроля над коммуникациями, с неизбежностью вытеснят старые дисциплинарные техники и институции на свалку истории. Потому что, как минимум, если говорить о локальной российской ситуации, мы видим в этом отношении несколько иную логику происходящего: новые техники кибернетического контроля здесь не вытесняют, но скорее дополняют структуру и механику институций дисциплинарной власти, инструменты слежки за сетевым и мобильным траффиком, также как практики отслеживания активности пользователей социальных платформ оказываются, в конечном счете, механизмами, в существенной степени интегрированными в процесс производства делинквентности, осуществляемый действующей сборкой институтов уголовного правосудия с учреждениями старой доброй пенитенциарной системы. Более того, с недавнего времени описанные Делезом/Гваттари техники "мгновенного контрлля над коммуникациями" начали работать не только на пополнение тюрем, но и на пополнение казарм [я имею в виду, конечно, всем известную историю с электронными повестками из военной комендатуры, действующими через личный кабинет на портале Госуслуг, — при этом необходимо будет отметить, что в случае неявки по соответствующей повестке вы столкнетесь с ситуацией блокировки всех транзакционных/коммуникационных возможностей, связанных с вашим аккаунтом на портале, включая блокировку единой транспортной карты, — вполне себе ситуация города из упоминавшихся ранее страшных грез Феликса Гваттари]. "Общество контроля" здесь — это отнюдь не новая структура отправления власти, прокладывающая дорогу открытому пространству циркуляции глобального капитала за счет уничтожения старых национальных бюрократий модерна; это еще один слой сборки государственного "политического тела", продуцирующей эффекты убедительного существования таких трансцендентных инстанций, как "свободный рациональный субъект" и народ/нация/общество, — той самой сборки Нового времени, благодаря осуществлению которой мы живем в пространстве территорий государств/наций. В подобной ситуации, конечно, довольно трудно обнаружить какие-либо существенные поводы для оптимизма. Делез/Гваттари ожидали вместе с появлением новых орудий контроля появления также и новых линий ускользания…

но мы находимся в ситуации, где не идет никакой речи о высвобождении новых потоков интенсивностей ускользания и сопротивления отношениям власти…

Речь здесь идет скорее о реактивном обрубании линий ускользания, существовавших прежде [вы тоже помните те времена, когда государство и интернет еще существовали как будто в разных вселенных?] Поэтому, да, тюрьма будет сеществовать еще долго. И, в отличие от Фуко и Делеза, я даже не буду пытаться вычерчивать возможные сценарии ее институционального краха.

4. Эпилог. Ускользание в смерть.

Все же стоит сказать, что за минувшие годы в заключении однажды и уменя возникало стойкое ощущение, что еще немного, и тюрьмы в этой стране больше будут не нужны. Это было в тот момент, когда после очередного набора добровольцев на Западный фронт в лагере, чье население когда-то составляло свыше тысячи человек, осталось порядка трех сотен осужденных, а режимные гайки начали резко закручиаться администрацией, будто бы целенаправленно подогревавшей желание оставшихся поскорее присоединиться к тюремно-фронтовому человекопотоку при ближайшей возможности. Я не знаю, что там именно имел ввиду Фуко, говоря об образовании крупных противозаконностей в государственном и международном масштабе, связанных напрямую с политическими и экономическими аппаратами, но история взаимодействия одного государства с одной частной военной лавочкой, надо заметить, напомнила нечно подобное… И, возможно, кому-то успело показаться, что эта история была как раз про линии ускользания и освобождение номадических потоков, но я бы скорее согласился с тем, что она в первую очередь про жертвы, принесенные Молоху ради сохранения "политического тела". Линии ускользания, ведущие к мертвому телу-без-органов — это явно не те линии ускользания, по которым я вам советовал бы следовать, и я думаю, что Делез здесь со мной согласился бы. И, да, возможно, что экстраординарные методы и траты, осуществляемые в целях сохранения "политического тела", действительно являются приметами кризиса или даже предсмертной агонии соответствующей сборки, беда лишь в том, что подобная агония может иметь нечеловекоразмерные масштабы длительности, и мы до ее окончания вполне можем не догрести…

Поэтому здесь я, пожалуй, как говорят в тюрьме, оборву строку, воздержавшись от каких-либо конкретных выводов, прогнозов и оценок, пойду покурю сигарету и постараюсь по-раньше лечь спать [завтра идти в швейный цех на работу].

Спасибо всем, кто дочитал до этого места, и — до новых встреч в Имманентном, друзья.

Текст: Валерий Мантров