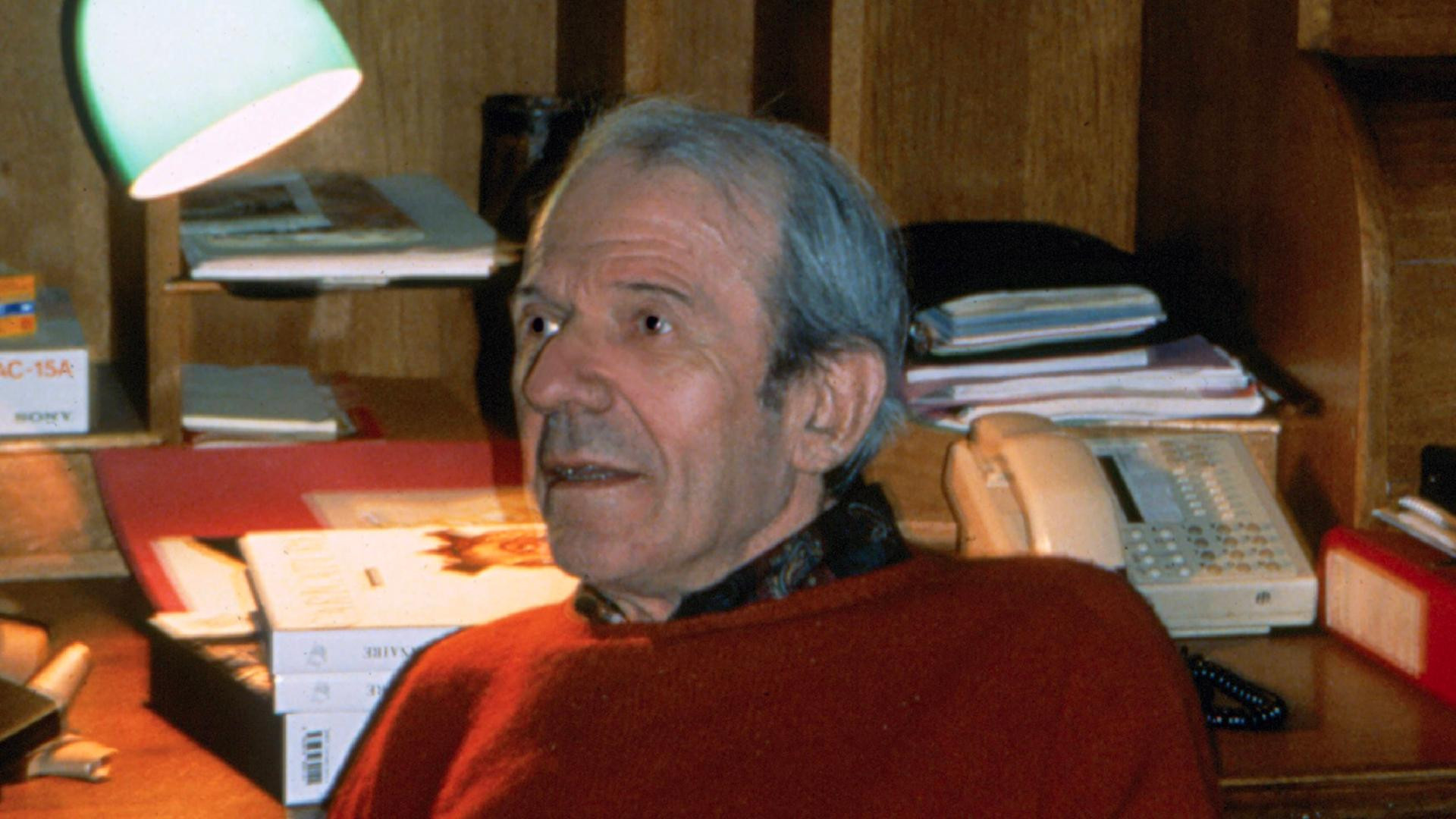

Жиль Делёз: «Мистицизм и мазохизм»

Приурочено к столетию со дня рождения философа.

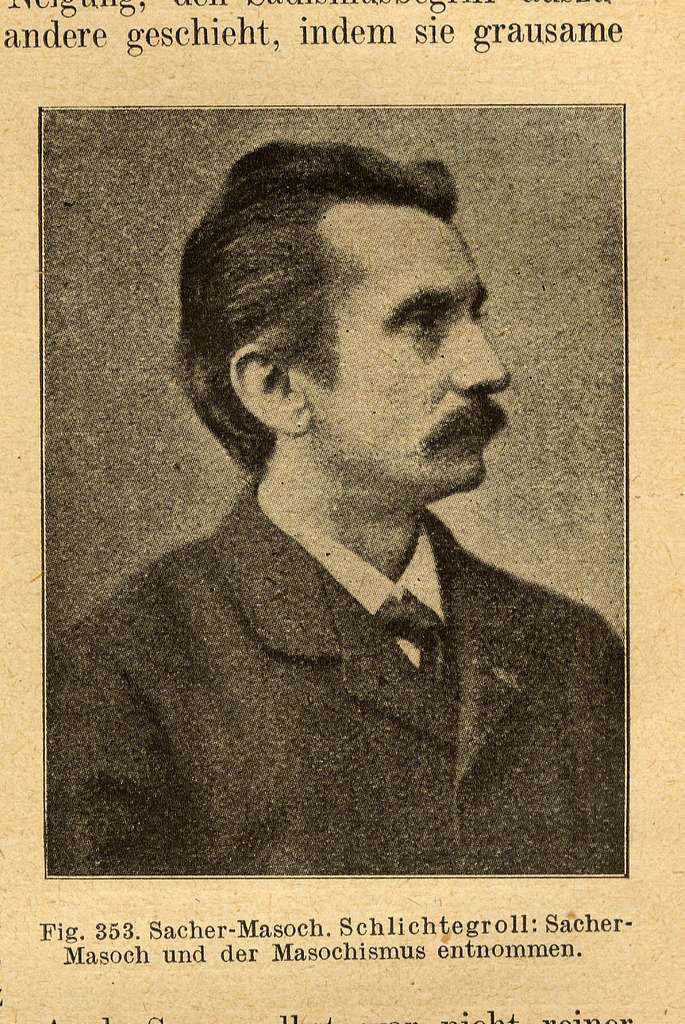

Интервью с Мадлен Шапсаль, La Quinzaine litteraire 25 (1967). Поводом послужила публикация «Представления Захер-Мазоха», сопровождаемого одной из работ Мазоха, «Венера в мехах». (Пер. по изданию Gilles Deleuze, Desert Islands and Other Texts, 1953-1974 (Los Angeles: Semiotext (e), 2004).

Мадлен Шапсаль: Как вы заинтересовались Захер-Мазохом?

Жиль Делёз: Я всегда считал Мазоха великим романистом. Меня поразила чудовищная несправедливость того, что я читал так много Сада, но никогда не читал Мазоха: люди выставляют его жалким, обратным Саду.

МШ: Его работы почти не переводятся…

ЖД: Нет, нет, его очень много переводили в конце девятнадцатого века, и он был хорошо известен, но скорее по политической и фольклорной мысли, нежели по вопросам сексуальным. Его работы связаны с политическими и национальными движениями Центральной Европы, с панславизмом. Мазох так же неотделим от революций 48-го года в Австрийской империи, как Сад от Французской революции. Типы сексуальных меньшинств, которые представляет собою Мазох, довольно сложным образом отсылают к национальным меньшинствам Австрийской империи — точно так же, как меньшинства либертинов у Сада отсылают к дореволюционным ложам и сектам.

МШ: Когда кто-то говорит «Мазох», вы говорите «Сад».

ЖД: Обязательно, потому что я хочу разобщить их, разрушить их псевдотождество! Есть ценности, которые принадлежат именно Мазоху, даже если бы эти ценности реализовывались исключительно на уровне литературной техники. Существуют специфически мазохистские процессы, не зависящие от обратного хода или переворачивания садизма. Но, что интересно, садо-мазохистское единство является чем-то само собой разумеющимся, тогда как, на мой взгляд, у них совершенно разные эстетические и патологические механизмы. Даже сам Фрейд не изобретает здесь ничего нового: его гений занялся исследованием путей переведения одного в другое, но никогда не ставил под сомнение само единство. В любом случае, перверсия — наименее изученная область в психиатрии: это не терапевтическая концепция.

МШ: Как объяснить тот факт, что экспертами в области перверсий являются не психиатры, а писатели, Сад и Мазох?

ЖД: Вероятно, существует три различных медицинских операции: симптоматология, или изучение признаков; этиология, или поиск причин; и терапия, или поиск и применение лечения. Если этиология и терапия — неотъемлемые части медицинской практики, то симптоматология апеллирует к своего рода нейтральной точке, пределу, который является до- или субмедицинским, принадлежащим в равной степени как искусству, так и медицине: речь идет о составлении «портрета». Произведение искусства демонстрирует симптомы, равно как и тело или душа, пусть и совершенно по-разному. В этом смысле художник или писатель может быть великим симптомологом, как и лучший врач: так было с Садом или Мазохом.

МШ: Почему только они?

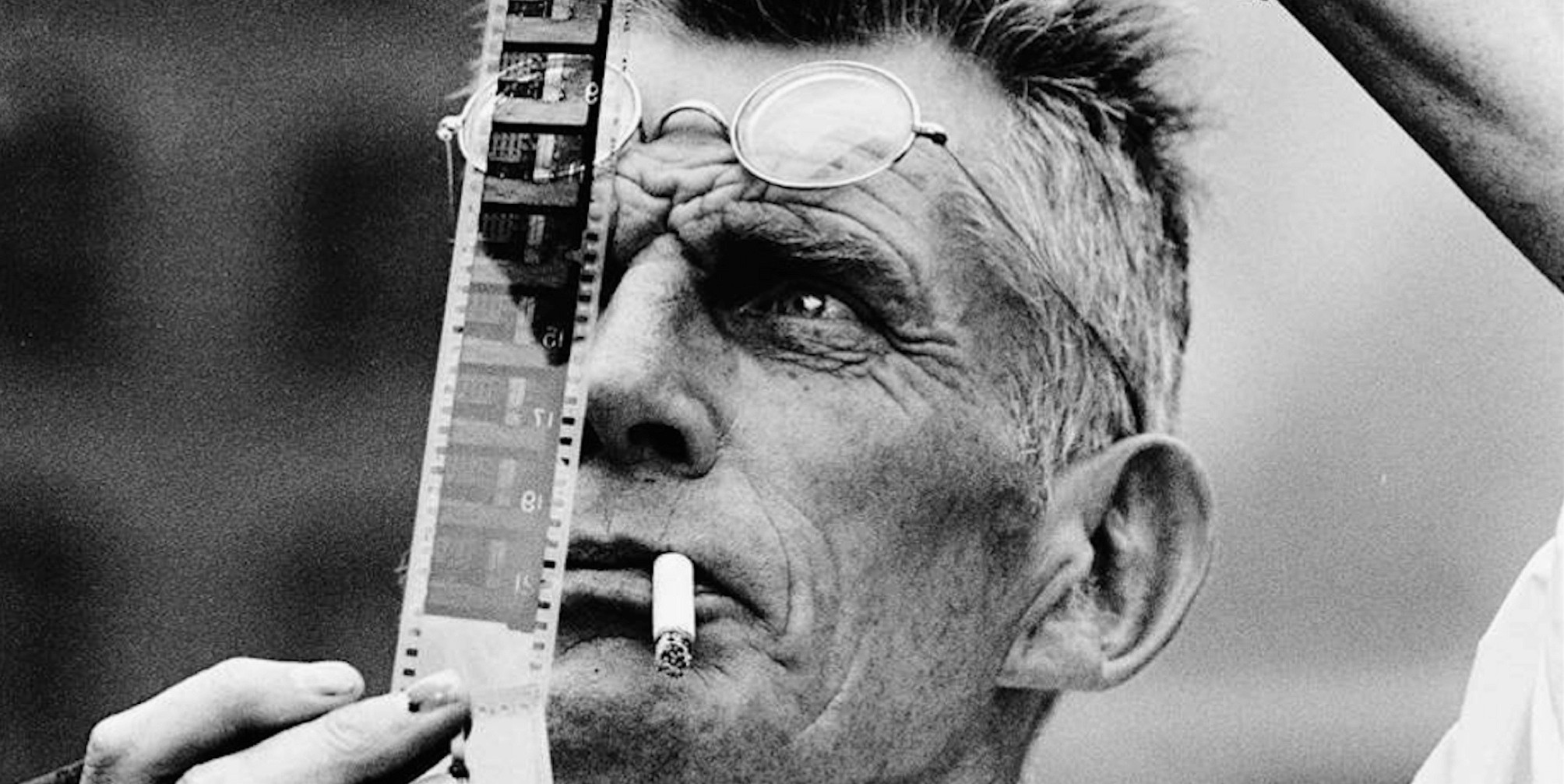

ЖД: Не только они. Есть, конечно, и другие авторы, чье творчество до сих пор не было признано творческой симптоматикой, как в случае с Мазохом. Творчество Сэмюэла Беккета — это невиданный портрет симптомов: речь идет не только об идентификации болезни, но и о мире как симптоме, и о художнике как симптомологе.

МШ: Раз уж вы заговорили об этом, можно сказать то же самое о творчестве Кафки или Маргерит Дюрас…

ЖД: Совершенно верно.

МШ: Не говоря уже о том, что Жак Лакан высоко оценил «Восхищение Лол Стайн» и сказал Маргерит Дюрас, что видит в нем предельно точное, настораживающее изображение особых маний, встречающихся в клинике… Но, разумеется, это не относится к творчеству всякого писателя.

ЖД: Нет, конечно же, нет. То, что по праву принадлежит Саду, Мазоху и некоторым другим (например, Роб-Грийе или Клоссовски), — это превращение самого фантома в объект их работы, тогда как зачастую он является лишь истоком творчества. Общее между литературным творчеством и конституированием симптомов — это фантом. Мазох называет его «фигурой» и фактически говорит, что «нужно выйти за пределы живой фигуры к проблеме». Если для большинства писателей фантом — это источник произведения, то для тех писателей, которые меня интересуют, именно фантом стоит на кону произведения и именно за ним остается последнее слово, как будто все произведение отражает его происхождение.

МШ: Как вы думаете, когда-нибудь мы сможем говорить о кафкизме или беккетизме так же, как о садизме или мазохизме?

ЖД: Пожалуй, да… Но, подобно Саду и Мазоху, эти писатели отнюдь не потеряют от этого ни капли своей эстетической «универсальности».

МШ: Как вы оцениваете работу, проделанную вами в «Представлении Захер-Мазоха». Я имею в виду, какова была ваша цель: литературная критика, психиатрия?

ЖД: Что я хотел бы сделать (и эта книга будет лишь предварительным исследованием), так это сформулировать отношения между литературой и клинической психологией. Клинической психологии крайне необходимо удержаться от огульных унификаций, достигаемых путем «реверсов» и «трансформаций»: идея садо-мазохизма — это не более чем предрассудок. (Существует садизм мазохиста, но этот садизм находится в рамках мазохизма и не является подлинным садизмом: то же самое относится и к мазохизму садиста). Это предубеждение возникает в результате поспешного выяснения симптоматики, когда мы не пытаемся увидеть то, что есть на самом деле, а стремимся обосновать уже существующее представление. Фрейд сам столкнулся с подобной проблематикой, например, в своей восхитительной работе «Ребенка бьют», и все же он не попытался поставить под сомнение тему садо-мазохистского единства. Выходит, что писатель может пойти дальше в симптоматике, поскольку произведение искусства дает ему новые средства — возможно, еще и потому, что писатель в значительно меньшей степени озабочен причинами.

МШ: Фрейд, тем не менее, уважал клинический гений писателей и часто обращался к литературным произведениям для подтверждения своих психоаналитических теорий…

ЖД: Похоже на то, но делал он это не ради Сада или Мазоха. Слишком часто писатель по-прежнему рассматривается лишь как еще один случай, добавленный к клинической психологии, в то время как действительно важным представляется то, что сам писатель, как творец, вносит вклад в клиническую психологию. Разница между литературой и клинической психологией, которая делает болезнь не тем же самым, что и произведение искусства, заключается в том, какая работа проводится над фантазмом. В каждом случае источник один и тот же: это фантом. Но затем работа совершенно разная, более того, несопоставимая. Очень часто писатель идет дальше, чем клиницист и даже пациент. Мазох, например, первый и единственный, кто убедительно сказал и показал, что суть мазохизма — это контракт, особые договорные отношения.

МШ: Единственный?

ЖД: Я никогда не видел, чтобы этот симптом — потребность в заключении договора — считался обязательным элементом мазохизма. В данном случае Мазох пошел дальше клиницистов, которые впоследствии не приняли во внимание его открытие. Мазохизм можно рассматривать с трех различных точек зрения: 1) как союз наслаждения и боли, 2) как способ осуществления акта унижения и рабства и 3) как рабство, установленное в рамках договорных отношений. Эта третья характеристика, пожалуй, представляется наиболее глубокой, и потому должна объяснять остальные.

МШ: Вы не психоаналитик, вы философ. Не терзают ли вас сомнения по поводу того, что вы решаетесь зайти на территорию психоанализа?

ЖД: Конечно, терзают, но это дело тонкое. Я бы никогда не позволил себе говорить о психоанализе и психиатрии, если бы это не было вопросом симптоматики. Именно, симптоматика находится практически за пределами медицины, в нейтральной точке, нулевой точке, где могут собраться художники, философы, врачи и пациенты.

МШ: Почему вы остановились именно на «Венере в мехах»?

ЖД: Мазох написал три исключительно красивых книги: «Мардона», «Губительница душ» и «Венера в мехах». Мне пришлось выбирать, и я решил, что книга, которая лучше всего может познакомить человека с творчеством Мазоха, — это «Венера», поскольку ее темы наиболее чисты и понятны. В двух других мистические секты смешиваются с упражнениями, которые, как положено, являются мазохистскими. Тем не менее, новые издания этих работ были бы очень к месту.

МШ: Еще один момент, касающийся Мазоха, о котором вы писали в своей предыдущей работе «Пруст и знаки»: вы говорите, что суть всякого великого произведения искусства — комическое, и что довольствоваться трагическими первыми впечатлениями — это неверное прочтение. В частности, о Кафке вы пишете: «Ложное чувство [pseudo-sens] трагического отупляет [rend bête]; скольких авторов мы искажаем, подменяя одушевляющую их агрессивную комическую силу мысли ребяческим трагическим чувством»*.

ЖД: Да, сущность искусства — это своего рода радость, и в этом его смысл. Не может быть трагических произведений, потому что в творчестве с необходимостью присутствует радость: искусство — это обязательно освобождение, которое подрывает все, и прежде всего трагическое. Не бывает несчастного творчества, это всегда vis comica. Ницше как-то сказал: «Трагический герой радостен»**. Так же как радостен по-своему и герой-мазохист, что неотделим от литературных приемов самого Мазоха.

Примечания переводчика

* — Может показаться, что Шапсаль, задавая вопрос, ссылается на труд «Пруст и знаки», однако на деле этот фрагмент обнаруживается в самом «Представлении» (см. Делёз Ж. Представление Захер-Мазоха. М.: РИК “Культура”, 1992. С. 265).

** — Вероятно, имеется ввиду данный пассаж из «Рождения трагедии».

«“Эдип в Колоне” — и тут встречаем ту же светлую радость, однако бесконечно просветленную и тем возвышенную; старцу, постигнутому безмерной нуждою, — он обречен всему, что его подстерегает, просто как страдающий, — противостоит неземная радость, нисходящая из сферы богов, и она дает нам понять, что скорбный герой достигает своим исключительно пассивным поведением величайшей своей активности и таковая простирается далеко за пределы его жизни, между тем как все сознательные замыслы и поступки прежней жизни вели его лишь к пассивности» (Ницше Ф. Рождение трагедии. М.: Ad Marginem, 2001. С. 112).