Архетипические воплощения Сверхчеловека или аполлоническое начало в учении Ницше.

«Его жизнь была пьянящим хмелем и страданием…,

в котором… слились воедино Дионис и Распятый».

— Томас Манн, «Философия Ницше в свете нашего опыта».

Фридриха Ницше принято считать противником морали. Циником, крушившим христианство и общественные нормы. Пророком новых ценностей, что придут на смену изжившим себя табу. Отцом не родившегося Сверхчеловека, исполненного волей к власти. Даже последним мистом умершего диониссийского культа. Действительно, философ посвящал своих последователей в служение греческому богу. Но служил ли ему сам? Почему Христа можно назвать предком Сверхчеловека? Что общего у идеи Вечного Возвращения и смерти? Как Дионис стал отцом нигилизма — главнейшего врага Ницше?

Каждый из этих вопросов достоин отдельной лекции. Попытаемся ответить на них кратко, но предельно ёмко. Попробуем рассмотреть идеи философа сквозь призму аполлонического и диониссийского начал. Ранее мы уже использовали такой метод, сравнивая культуры эллинов и иудеев. Тогда эти начала служили своеобразным пунктиром для выявления общего и частного в двух культурах. Здесь аполлоническое и диониссийское представлены в виде идеи-первоистока, пронизывающей остальные идеи Ницше. Прежде всего, потому, что сформировалась она раньше остальных.

… Ему [Ницше] удается выявить дионисийское, отмежевать его от аполлонической противоположности. Он всегда гордился этим открытием, и по праву…

Ф.Г. Юнгер

Дионис ассоциировался у греков с избытком чувств и сил человеческих. Оргии, безудержные пляски на лугах и полянах помогали опьянённому вином эллину слиться с природой. Не слыша собственных мыслей

И вправду, Вакх хитёр, где-то даже коварен. Он привлёк молодого Ницше в бытность того филологом. Привлёк утверждением жизни: чувственным и страстным. Это была простая философия, отвергающая корпение над бумагами, штудирование толстых томов — всё, чем дышала немецкая философия XIX в. Ницше презирал всё немецкое, кроме отдельных сынов Германии: Гёте, Гейне и Шопенгауэра. Мы не назвали Вагнера. У Ницше к нему было сложное отношение: от восторга до презрения.

Интерес к Вагнеру у Ницше виден уже в первом опубликованном сочинении: «Рождение трагедии из духа музыки (эллинство и пессимизм). Здесь философ впервые противопоставил аполлоническое и дионисийское начала. Собственно, само «Рождение трагедии…» можно назвать реверансом в сторону Р. Вагнера: творчество композитора значительно повлияло на вкус Ницше. Работы Вагнера создают иллюзию масштаба за счёт тяжеловесной громкости — то, что нужно массовому потреблению. Возможно, именно это не понравилось Ницше в Вагнере: музыка, соответствовавшая запросу масс. Любое искусство, считал философ, не должно быть доступно понимаю стада. Особенно «немецкого стада», закованного в понятие государства.

Такой скованности противоречил культ Диониса: живой и чувственный. Неудивительно, что он привлёк Ницше. Но почему впоследствии философ отвернулся от греческого бога? Прямого ответа найти нельзя, ибо про отвращение к Дионису Ницше не говорил. Уход от диониссийского он продемонстрировал своими идеями, негласно. Постараемся понять этот уход.

На первый взгляд, Дионис действительно предлагает блаженство. Кажется, что оргии и пляски с вином лучше всего утверждают жизнь, её инстинкты. Но только кажется. Потому что оргии, вино и поцелуи менад — лишь средство Диониса, чтобы подцепить человека на свой крючок. В результате экстаза личность забывает о внешнем (имманентном) мире, оказываясь на границе с миром иным (трансцендентным). Потеряв границы и не приобретя новых, личность словно зависает в ожидании новой формы. Это совпадает с отожествлением Диониса как бога Становления, который в философии Дугина занял срединное место между хтоническим и аполлоническим началами, не приобретя конкретной формы. Но, не смотря на то, что опьянённый экстазом человек находится в двух мирах, акцент делается на втором — на Хаосе, как конечной цели. Происходит еле уловимый перевес в сторону последнего. В итоге трансцендентный мир оказывается важнее имманентного. Так делается первый, чуть заметный шаг к нигилизму.

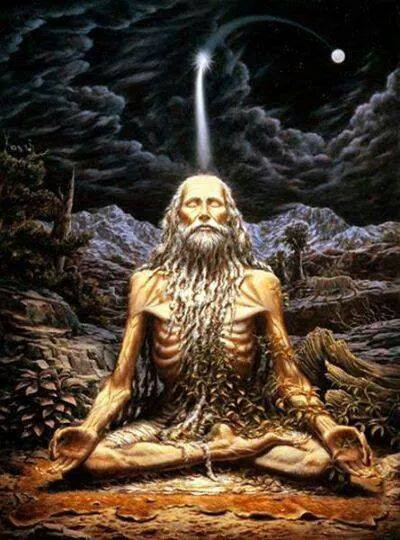

Однако вакхический экстаз — лишь один из способов слияния с Бессознательным Хаосом. Сквозь него незримой нитью проходит фрейдовский Эрос: начало, жаждущее жизнь во всех её проявлениях. Танатос, противоположный Эросу, отвергает подобный подход. Овладев человеком, он заставляет последнего истязать себя: не плясать на поляне, а терпеть жару среди пустыни и скал; не пить вино, а голодать в ожидании Просветления. Это путь брахманов. Как видим, здесь образ эллинистического балагура-Вакха столкнулся с образом индусского аскета.

Фигура брахмана очень близка Ницше. Брахманы были и есть закрытой кастой мудрецов, занявшей вершину иерархии индусского общества. В их положении просматривается симпатичный Ницше аристократизм. О важности аристократического происхождения для Сверхчеловека будет сказано ниже. Сейчас же бросается в глаза противоречие: брахман, отвергающий жизнь в её чувственных проявлениях, отвергает сам инстинкт жизни. То есть, мышление индусского аскета противоречит нраву любимых Ницше греков. Чем же, кроме аристократизма, брахман привлёк философа? Возможно, не инстинктом жизни, а волей?

Мы понимаем, что индусских отшельников к самоистязанию никто не принуждал. Они добровольно уходили от людей, часами медитируя и перебиваясь корнями. Здесь чётко прослеживается желание человека побороть свои желания, страсти. Побороть силой, приучая себя к лишениям и тяготам одинокой жизни. В таком случае, воля доминирует над инстинктом. Выражаясь точнее, она — выкристаллизованный инстинкт, на

Ограничив себя и привыкнув мучиться под раскалённым солнцем, брахман бросает вызов существованию. Он словно демонстрирует презрение к насущным благам, свою свободу от них. Но свобода здесь — не конечная цель брахманской воли. Она — лишь средство. Основное желание аскета: освободившись от чувств, получить власть над ними.

Окончательно отрешившись от мира, брахман растворяется в

Только что мы нашли общий корень брахманского аскетизма с мистериальным экстазом эллина. Оба состояния помогали индусу и греку на время уничтожить свою индивидуальность и слиться с Ничто. Участник дионисийских мистерий мог обмануться мыслью, что через экстаз познаёт красоту Сущего. Брахман же шёл к Нирване, не скрывая к Сущему отвращения. Так или иначе, любой из них стремился к

Чтобы выбраться из этой нигилистической паутины, приблизимся к другим идеям Ницше. К тем, что отвергают трансцендентность, противореча всему, что не от мира сего. Но сперва сделаем вывод: мы поняли, как аполлоническое начало в брахмане соединило (не породило!) две идеи Ницше. А именно: Волю к Власти и Вечное Возвращение. Была ещё третья, отвергающая нигилизм. Впрочем, нельзя считать Волю к власти нигилистическим понятием. Она приняла такой вид лишь в психологии брахмана и архетипа, о котором будет сказано ниже.

Идея же, к которой мы приблизились — Сверхчеловек. Остальные темы, волновавшие Ницше, лишь составляют её часть. К примеру, Воля к Власти для Übermensch-а — одновременно средство и цель жизни; Вечное Возвращение — рок, который нужно преодолеть (о чём ещё будет сказано); конфликт аполлонического и диониссийского начал в культуре приводят в действие алхимическую реакцию, порождающую Сверхчеловека. А сам Übermensch — борец против нигилизма. То есть, образ Сверхчеловека объединяет все идеи Ницше, придавая им форму, как картина. Но образа, запечатлённого на ней, коснуться нельзя.

«Ницше… стремящийся к высшему, не может прийти ни к какой … форме».

К. Ясперс — касаясь темы Сверхчеловека.

Точнее всего этот образ (не форма!) воплотился в Заратустре. В иранском пророке (не историческом, а созданном Ницше) смешались лучшие черты брахмана и эллина. Заратустра любит жизнь, как грек, но лишь в самом простом, буквальном смысле. Не желает выходить за её грани сквозь диониссийский экстаз, хотя рад сплясать тарантеллу. Предпочитает, как брахман, жить в пустыне среди камней, ибо лишь пустое пространство может вместить полноту его мыслей. Однако выходит к людям, жертвуя спокойствием — ценнейшим, что имеет. Для того чтобы проповедывать. Как видим, Заратустра смотрит на мир трезвым, даже циничным взглядом. Он аскет, но блаженный аскет. Ибо, отвергая мир, любит его. В точности, как Иисус…

Значит, Иисуса можно назвать Сверхчеловеком? Он действительно похож на Заратустру, но за этой схожестью прячутся иные причины. Мир как таковой для Назарея ничего не значит. Иисус любит его как средство перехода в Царство Небесное. Он похож на хитрого Диониса, что цепляет на крючок своих последователей, жаждущих блаженства — и отправляет в трансцендентный Хаос (Рай). Кротость же и смирение Назарея — следствие самоограничения, жёсткой моральной самодисциплины. То есть, сильной воли. Как воля Заратустры, она привлекает к себе, но цель её иная. Эта воля хочет не разрушить бренную мораль, как воля иранца, а создать новую, более жёсткую. Радость и блаженный взгляд Иисуса говорят не о любви к жизни. Они намекают на свободу от страстей, о победе над ними — о брахманской власти над жизнью…

Ubermensch — это радостное, безвинное, свободное человеческое существо, обладающее инстинктивными побуждениями, которые, однако, не порабощают его. Он — господин, а не раб своих побуждений…

А. Данто

Иисус вобрал в себя диониссийские и брахманские качества, что направлены на уничтожение себя как индивидуальности. При этом не имеется в виду, что он действительно общался с индусами. Брахманский аскетизм, воплощённый в Назарее — тип жёсткого самоограничения, которое усиливает личность человека, затем убивая её.

Намерения Иисуса противоречит Заратустре. Но внешне оба имеют сходство. Почему же Назарея нельзя назвать Сверхчеловеком? Дело в терминологии и в нашем восприятии слова «Сверхчеловек». Что мы понимаем под этим термином: волевую личность, подчиняющую остальных? Воля Христа была направлена внутрь него самого; он ограничивал себя и никого не подчинял. Лидера, ведущего за собой миллионы? При жизни у Назарея было двенадцать учеников (не говоря о предательстве Иуды и временном отречении Петра). Последователи после смерти Иисуса не считаются: их завоевал Павел. Может, в Сверхчеловеке мы видим того, кто бросил обществу вызов? Такому определению Иисус соответствует.

Несмотря на то, что Палестина времён Христа была завоёвана римлянами, умами евреев руководила вера. Иудаизм пропитал мышление евреев, а вопросы частной и общественной жизни регулировались Торой — конечно, с религиозной позиции. Заявить о своём учении, противоречащему Закону Моисея, значило бросить вызов иудейскому обществу. Принципы Иисуса расходились с ценностями иудеев. Проповедуя, Иисус стал маргиналом и оказался по ту сторону добра и зла. Это последнее соответствует идеалам Ницше. Значит, Иисус — человек не «сверх», а «по ту сторону»? Вполне возможно.

Вкладывается ли такое понятие в термин «Übermensch»? В немецком языке частица «über» значит не только «сверх», но и «над», «по» и «через». Сверхчеловек здесь предполагается не только как личность, усилившая свои качества, но как перешагнувшая «через» границы, оказавшаяся «по» ту их сторону. Такое значение к Христу ближе. Действительно, он пошёл против ортодоксального иудейского общества, но не против человечества. Пилат умыл руки перед казнью, не считая Иисуса преступником. То есть, провинциальная римская власть, опирающаяся на традиции и идеалы отцов, не видела во Христе врага своих ценностей. Тогда можно ли считать Иисуса в полной мере перешагнувшим «через»? Скорее нет, чем да. Его мораль не противоречила общей морали того времени. Напротив, Сверхчеловек Ницше крушит всякую изжившую себя мораль, а не только мораль иудейскую. Окажись Иисус действительно Сверхчеловеком, Пилат бы не умывал рук.

Мы поняли, чем Назарей не подходит к идеалу Сверхчеловека. Также перечислили внешние черты Иисуса и Заратустры. Но не коснулись их общего корня. Несмотря на проповедь диониссически яркой жизни, в глубине души Заратустра остаётся беспристрастным аскетом. В этом ему помогает трезвый ум, познающий жизнь через сравнение. То есть, использующий меру — аполлонову дочь. Заратустра видит ценность в «телесном» мире, отдавая предпочтение «здесь и сейчас». Он не грезит потусторонним Небесным царством, где можно освободить дух. Заратустра живёт меж людей, сковываемый их моралью; снедаемый их условностями, границами — ещё одними аполлоновыми детьми.

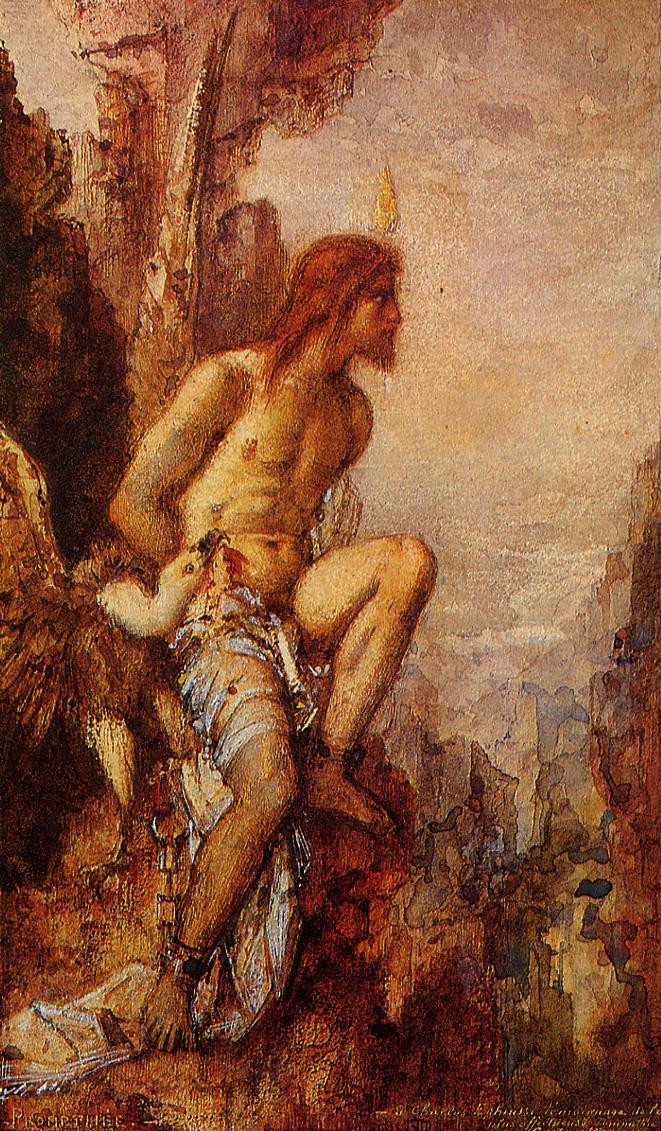

Тот же аполлонизм приближает к Сверхчеловеку Иисуса. Мы уважаем аскета (уже не иранского, а палестинского), который преодолевает своё человеческое, заковываясь в границы собственного учения. Верим блаженной улыбке, которая приветствует всё живое радостным «Да» . Но вскоре начинаем сомневаться, видя человека, побитого камнями и несущего крест. Его воля будто крепка, раз он терпит такие страдания. Тут же закрадывается мысль: «может ли позволить Сверхчеловек так издеваться над собой?» Наши сомнения подтверждаются, когда римлянин копьём пронзает распятое тело. Последнее не шевелится. Мы понимаем, что человек мёртв, побеждён. На секунду, кажется, что такая участь достойна Прометея — эллинского образа Сверхчеловека. Но и это не оправдывает смерти Иисуса. Прометей мучился, не согласившись со своей карой. Иисус же её принял, желая войти в Царство Небесное. И, тем самым, отверг этот мир: слился с Хаосом, растворившись в Дионисе.

«…Христос — брат Диониса…[оба] объединены родством, дионисийское сопоставляется с христианским. … Христианству чего-то не хватает, если нет Диониса».

Ф.Г. Юнгер

Выходит, Иисус приближается к Сверхчеловеку, создавая новые моральные границы, и отдаляется, поправ границы старые? Как мы знаем, старые границы (иудейская мораль) противоречили морали Иисуса. Ибо, преодолев иудаизм, Назарей разозлил тех, кто преодолеть его не смог: иудейское священство и толпу. Ортодоксальные иудеи были привязаны к внешним ритуалам, а иудейская чернь не верила в Царство, которого не могла увидеть. Мышление всех перечисленных было экзистенциальным — и Царство Небесное казалось им выдумкой. Отсюда следует вывод: Назарей проиграл, сделав целью своего учения блаженство в ином (трансцендентном) мире и, тем самым, отвергнув границы мира здешнего (имманентного). Предпочтя Танатоса-Диониса, он отверг Эроса-Аполлона.

Несмотря на что, что Иисус противоречит Заратустре как образу Сверхчеловека, он по-прежнему сохраняет эллинистическую жизнерадостность и брахманскую волю к самоограничению. Волю, как высший инстинкт. Пусть Назарей не Сверхчеловек, но его реальный предтеча. Заратустра же — идеальный: маска и картина, которая вдохновляет.

Мы вплотную подошли к главному вопросу. Выходит, Сверхчеловек — понятие аполлоническое?

Именно так. Übermensch не может обойтись без границ: само его существование предполагает власть над границами. При отсутствии догм, сковавших общество, Сверхчеловеку нечего поддавать сомнению и разрушать — переоценка ценностей невозможна. Такую переоценку может совершить тот, кто не тяготится моралью и считает себя выше последней. То есть тот, кто находится «по ту её сторону». Но если Сверхчеловек находится «по ту сторону» от моральных границ, почему он не может обойтись без них? Ответ прост: «по ту сторону» — лишь одно из состояний Übermensch-а, которые он должен пережить до обретения самого себя. «По ту сторону» следует за разрывом Сверхчеловека с моралью и побуждает его создать свою, новую (!) мораль.

Иисус же привлекает нас в той степени, в какой новую мораль создаёт. Но не оправдывает ожиданий, когда делает акцент на трансцендентном. Значит, чтобы приблизиться к идеалу Сверхчеловека, личность должна руководствоваться моралью, утверждающей ценность имманентного или посюстороннего. Так мы пришли ко второму выводу: мораль Сверхчеловека должна принадлежать миру внешнему — миру плоскостей и форм, порождающих смыслы. Чем больше форм приобретает человеческая жизнь, тем больше в ней смысла. Следовательно, критерием оценки идей должно быть то, насколько они жизнь утверждают. Утверждает ли жизнь Иисусова аскеза? Конечно, нет.

Ранее было доказано, что Иисус своей аскезой получил власть над жизнью. Здесь видно явное противоречие. Власть в учении Ницше — один из жизнеутверждающих принципов. Как она может принадлежать нигилисту-аскету? Дело в том, что наш случай исключителен. Чтобы найти ответ на этот вопрос, ответим на другой: не предполагает ли власть над вещью презрение к последней? Да, предполагает, ибо владея вещью, человек воспринимает её как покорённую. Эта мысль органично вписывается в образ Назарея, презревшего земное существование. Таким образом, иногда власть может быть нигилистическим понятием (что было доказано на примере брахмана).

Значит, чтобы найти Übermensch-а, нужно забыть об аскете, мученике и пророке. Попробуем отыскать его в человеке, прожившем жизнь с избытком чувств и желаний — в гедонисте. Термины «нигилист» и «гедонист» появились здесь не случайно. Они подталкивают к выводу, что Übermensch — не абстрактное понятие, а человеческий тип. Следовательно, его можно отыскать в глубинах истории. При одном условии: в глубинах христианской истории. Ибо до появления христианства у человечества не было универсальной системы ценностей, и каждый народ имел свои моральные границы. Сверхчеловека же мы мыслим, как попирателя общечеловеческих границ.

На такую роль претендуют два человека. О них мы поговорим в следующей публикации.