Империя без яиц

Шах и Дюрренматт: о премьере спектакля «Ромул Великий» в Театре им. Евг. Вахтангова

Время вышло. Вышло на подмостки. Театр — чем не машина времени, если тут могут встретиться Рим древний и «Третий Рим» нынешний, мальчик в штанах и без штанов, Фридрих Дюрренматт и Вахтанговский театр (оба в этом году отмечают вековой юбилей)? На Новой сцене театра — старая история. Про лидера, 20 лет правящего страной, про фактическое и моральное банкротство этой страны, кризис правительства, патриотизм на глиняных ногах, лозунги «за веру», поиски спасения в традициях и великой культуре… Смотришь и думаешь, как же далеко мы

Пьеса «Ромул Великий» — нечастый гость на подмостках. Написанная в 1948 году в жанре «исторически недостоверной комедии» она оказалась очень верной не только в послевоенный период, но и, как оказалось, на десятилетия вперед, с запасом. «Недостоверность» сюжета происходит не от незнания автором истории, но

По-гамлетовски Дюрренматт мыслил комедию мышеловкой для зрителя, виртуозно маскируя за легкостью формы тяжесть содержания. Гражданин нейтральной Швейцарии он индифферентизмом не отличался. Политическую позицию (позу) своей родины он связывал не с пацифизмом, но с цинизмом, считая безразличие формой соглашательства. В «55 предложениях об искусстве и реальности» он сформулировал, по сути, манифест:

«Каждое произведение искусства субъективно представляет собой субъективный аспект реальности. Произведение искусства не может выпасть из реальности. Задача общества — раскрыть свою реальность в произведении искусства».

«Каждое произведение искусства требует дистанции от своего содержания. Если его содержание — возмущение, то расстояние до него — примирение. Если его содержание — горе, его расстояние — утешение. Если его содержание — трагедия, то расстояние до него — комедия. Если его содержание — комедия, то расстояние — трагедия. Расстояние преодолевается через юмор. Юмор — это маска мудрости». Вот и в нынешней премьере Вахтанговского театра — «Ромул Великий» в постановке Уланбека Баялиева без масок не обошлось. На сцене — маски театральные, в зале — медицинские.

«Ромул Великий» — одним своим названием выступает наперекор историографии. Последний император Западной Римской империи был заклеймен позором и получил прозвище «мелкий Август». Его правление продлилось меньше года, после чего семнадцатилетний император был отправлен завоевателем Одоакром на почетную пенсию. Герой Дюрренматта старше и мудрее, двадцать лет он носит золотой императорский венец, осыпающийся, как и его империя, на глазах. Исторические события здесь поданы как оксюморон, но чем выше градус абсурда, тем реалистичнее оказывается картина. Пьесы и наших дней.

Впервые поставленная в 1949, носящая яркий антиимперский характер пьеса, обличала «Третий Рейх». Так римский патриций Эмилиан, проведший три года в плену у германцев, искалеченный физически и морально, говорил своей возлюбленной, императорской дочери Рее, не узнавшей его при встрече, что она может прочесть его имя на его левой руке. Эта деталь отсылала зрителя к вытатуированным цифрам на руках заключенных концлагерей и неостывшим печам фабрик смерти. Рея, коротающая дни, репетируя древнегреческие тексты, взглянув в истинное лицо трагедии, обезображенное лицо жениха, решает отказаться от всякого театра и поэзии, словно транслируя знаменитую мысль Теодора Адорно: «Писать стихи после Освенцима — это варварство». Дюрренматт несколько раз переписывал, оттачивал пьесу вплоть до 1980 года.

В 1990 в репертуаре московского «Ленкома» и ленинградского Театра комедии им. Акимова «Ромул Великий» ознаменовал период распада СССР и «Перестройку». В 2016 в год упаднических настроений и образования Росгвардии эта пьеса вновь появилась в петербургском Театре Сатиры на Васильевском острове, и вот теперь на сцене вновь звучит: «Нам не надо патриотизма, который противоречит общепринятым нормам поведения». Стало быть, пьеса вновь пришлась ко времени.

«Ромул Великий» представляет собой единство места, времени и бездействия. Германцы двинулись на Рим, а тут словно бы все двинулись рассудком. Последний император (Владимир Симонов), как и один из его предшественников, Гонорий занят важным государственным делом — куроводством. Говорят, когда Гонорию сообщили, что Рим пал, тот очень удивился, ведь только утром он самолично кормил его с руки. Рим было имя его любимого петуха. Когда выяснилось, что петух здравствует, а Рим осажден вестготами император успокоился… У Ромула тоже есть любимая курица по имени Марк Аврелий, свою же тезку, переставшую нести яйца, он, недолго думая, пускает под нож. Он и сам жаждет смерти от вражеского меча. Куры, названные именами римских императоров, перестают нестись, зато события несутся, опережая друг друга.

Империя, что была «вкрутую», оказывается «всмятку», а затем и вовсе без яиц.

На графитной, словно бы выгоревшей сцене (Сценография и костюмы Евгении Шутиной) император прощается с последними иллюзиями: бюсты его предшественников «распроданы поодиночке» мудрому торговцу древностями (Олег Форостенко) («Антиквар, я только развалом и живу»). Кажущийся фаталистом, император раскрывается перед публикой как убежденный непротивленец, меланхоличный циник и дальновидный стратег. «Чем хуже, тем лучше», — его стоическая инертность и вызвана не расстройством рассудка, но, напротив, ясностью взгляда на погрязшую во мраке империю. Парадокс его философии, понимающей поражение от врага как спасение, перекликается с мнением его премьер-министра, приказывающего сжечь архивы, чтобы таким образом сохранить ценные знания великого Рима.

Варвары цивилизуются, а великая прежде империя, варваризируется. Угол падения…

Погрязшая в коррупции, бюрократии и падении нравов империя неизлечима и заслуживает, по мнению ее правителя, лишь смерти. Он намеренно отказывается от единственного шанса спасти отечество, ускоряя его уход, как сказали бы прокуроры «преступным бездействием».

Лежа в том, что когда-то было дворцом, а ныне превращено в курятник Ромул пытается припомнить что-то из Катулла, но вспоминается лишь онегинское: «Но грустно думать, что напрасно. Была нам молодость дана…», а от Катулла остается лишь пьяная горечь Фалерна из последней оставшейся бутылки. В постановке Баялиева один день жизнь императора начинается как гротескная комедия абсурда, завершаясь обнаженной как сцена трагедией. Люди-маски здесь разыгрывают комедию, дабы замаскировать очевидный и несомненный крах. Свита императора не в силах даже довершить заговор против него, оборачивающийся пародией на шекспировского «Юлия Цезаря». Комизм, однако, рождается здесь не из разнообразных гэгов, но из зрительского узнавания и сопоставления минувшего и неминуемого. Те же яйца, вид в профиль.

«Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса», — этим высказыванием Маркса словно бы вдохновлен этот театральный трагифарс, иллюстрирующий безумие повседневности поляризованного мира.

Сам имперский тип государственного устройства Ромул считает порочным, а следовательно, обреченным. «Я не сомневаюсь в необходимости государства вообще, я сомневаюсь лишь в необходимости нашего государства» и «Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной», — пьеса переполнена афоризмами, которые по нынешним меркам можно счесть подрывающими основы государственного строя.

Дюрренматт ведет диалог со зрителем о том, что родина и государство нетождественны друг другу, и о том, что родина, порой, оказывается ненасытной богиней, требующей все новых жертв.

Безусловный гуманист Дюрренматт доносит простую, но так и не усвоенную народами мысль, что человека нужно любить больше государства. Чем как не вольностью «исторически недостоверной комедии» можно объяснить подобный идеализм? Не несется он у нас, что Ромуловы куры.

Курочка по зернышку клюет здесь последние следы культуры, и вот уже римский воин (прекрасная работа Виталийса Семеновса) кричит, что не в силах переносить классику. На смену настроений и нравов в среде публики Дюрренматт намекает и в пьесе, вставляя в нее фрагмент из трагедии об Антигоне. Императорская дочь, репетирующая эту роль (Евгения Ивашова) не может прочувствовать весь трагизм ее героини, как и публика в зале, она остается безучастной к трагедии. Трагизм здесь комичен, а комическое, напротив, пробирает не до хохота, но до слез.

«Кто дышит на ладан, как мы, тот способен понять только комедию», — говорит Ромул.

Тем самым Дюрренматт наглядно доказывает, что донести до зрителя горькую правду, можно лишь в сладкой оболочке юмора.

«С Ахероном венчают меня» — завывает Рея. За ее спиной развевается желтый флаг будущей Священной Римской империи с черным двуглавым орлом. Флаг этот не сулит пощады и отсылает в том числе к монархическому флагу нашей страны, который часто используют националисты. Тем временем при римском дворе вычисляют национальности и «иностранных агентов», а германцев, стоящих у ворот, мыслят отсталыми варварами, отказывая им в культуре. Стереотипы римлян и завоевателей друг о друге, а точнее враг о враге, будут развенчаны в финале. Уланбек Баялиев же привносит в спектакль новые национальные предрассудки: Цезарь Рупф, фабрикант штанов, в исполнении Евгения Косырева, хотя и имеет повадку торжествующего Шейлока, но изъясняется с интонациями еврейского портного из местечка, каким его мыслит бесталанный рассказчик анекдотов. «Без штанов, но в шляпе» Рупф живописует неизбежность прогресса и всесильность «базиса» в сравнении с терпящей упадок «надстройкой». Эта «птица» несет исключительно золотые яйца. Узнаваемые приподнятые интонации и присказки «таки», рассыпаны в его речи, хотя автором они не предусмотрены.

Дюрренматт не замечен в антисемитизме, более того, поездка в Израиль в 1974 произвела на него сильнейшее впечатление, что отразилось в его эссе об арабо-израильском конфликте и «еврейском вопросе».

Зачем сегодня понадобилось придавать «дельцу мирового масштаба» (а по факту единственному человеку дела в пьесе, способному в одиночку выкупить империю у врага) карикатурные еврейские черты? Зачем было идти против пьесы и помещать его в число заговорщиков, пришедших убить императора (время действия пьесы — мартовские иды, а они обязывают к тронному кровопролитью)? Что навело на этот художественный штришок, ничего не добавляющий умному спектаклю, кроме чувства, по меньшей мере, неловкости: сам ли факт шитья штанов и жилеток, невиданная предприимчивость и успешность персонажа (недаром, он Цезарь), или же его упоминание о двух родинах (исторической и приютившей), каждую из которых он готов предать, как прирожденный коммерсант, а значит оппортунист? Все это не очень понятно одним, и «оченно понятно» другим. Но последние нечасто посещают учреждения культуры. Вероятно, стоит списать эту режиссерскую вольность на каучуковость жанра «исторически недостоверной комедии».

Как говорит Ромул в пьесе: «У нас порой бытуют совершенно ложные представления о расах»…

Когда кажется, что финал предрешен, и музыка ушедшего от нас Фаустаса Латенаса, наполняется траурными отголосками спектакль снова обманывает (превосходя) зрительские ожидания. Враг-германец Одоакр (выдающаяся работа Максима Севриновского) не Фортинбрас, он другой. Два властителя легко находят общий язык, заядлые куроводы они с упоением кудахчут о своем, о тронном. Оба разочарованы в своих империях (народ, пестующий культ героя, по Дюрренматту, обречен), оба предвидят неминуемый крах и оба желают сдаться один другому, как мячик, перебрасывая друг другу власть. Надежды не оправдываются у обоих: мировой дух (по Гегелю) выветривает человечность. Одоакр принимает римский трон, Ромул становится пенсионером имперского значения. И в этот момент режиссер спектакля отвоевывает у автора пространство мысли.

Одоакр здесь выглядит как наш современник, человек из зала. Невысокий правитель, ростом со свой длинный меч, спокойный и сосредоточенный. Рядом с ним ошивается его племянник Теодорих (Павел Юдин), экипированный как собирательный образ силовика, в бронежилете и с мечом наготове.

Передавая Одоакру власть, вмиг одряхлевший Ромул произносит сакраментальное: «Я ухожу», и исторически недостоверный спектакль враз меняет своих прототипов. Выходит так, что не так уж и плохи императоры старой школы, особенно в сравнении с теми, кто приходит им на смену.

Властители — жертвы своего окружения, они буквально — в окружении, из которого трудно выйти живым.

Потому и главным антагонистом Ромула оказывается не Одоакр, а Эмилиан (Владимир Логвинов), участвовавший в заговоре против него. Эмилиан и Теодорих, побежденный и победитель, больны войной, вернее, живут войной, яростью, культом силы. Эмилиан предлагает воевать до последнего ребенка и женщины, Теодорих, как известно, очень скоро обратит свой меч на Одоакра, разрубив его и с удивлением заметив, что «у несчастного не было даже костей». Оба верят в вечность своих империй, и мысля государственными масштабами, пренебрегают простым человеком.

Ромул из пьесы хотел подарить Риму второй шанс, посягнув на божественное, он мечтал устроить всемирный потоп (в данном случае в крови), чтобы на смену неисправимым пришли новые люди. Он осудил Рим, а история осудила его, и то, как спокойно он принимает свою участь как раз и выражает вынесенное в название пьесы его величие. Готовившийся к смерти, он обречен на жизнь. Как и Одоакр из пьесы, обречен на предательство собственного племянника, которого он не убивает лишь потому, что ход истории неукротим и на месте одного Теодориха неминуемо придут другие. Исторически Одоакр подарил Риму 13 лет мира.

На место сильных разумом и духом приходят физически сильные.

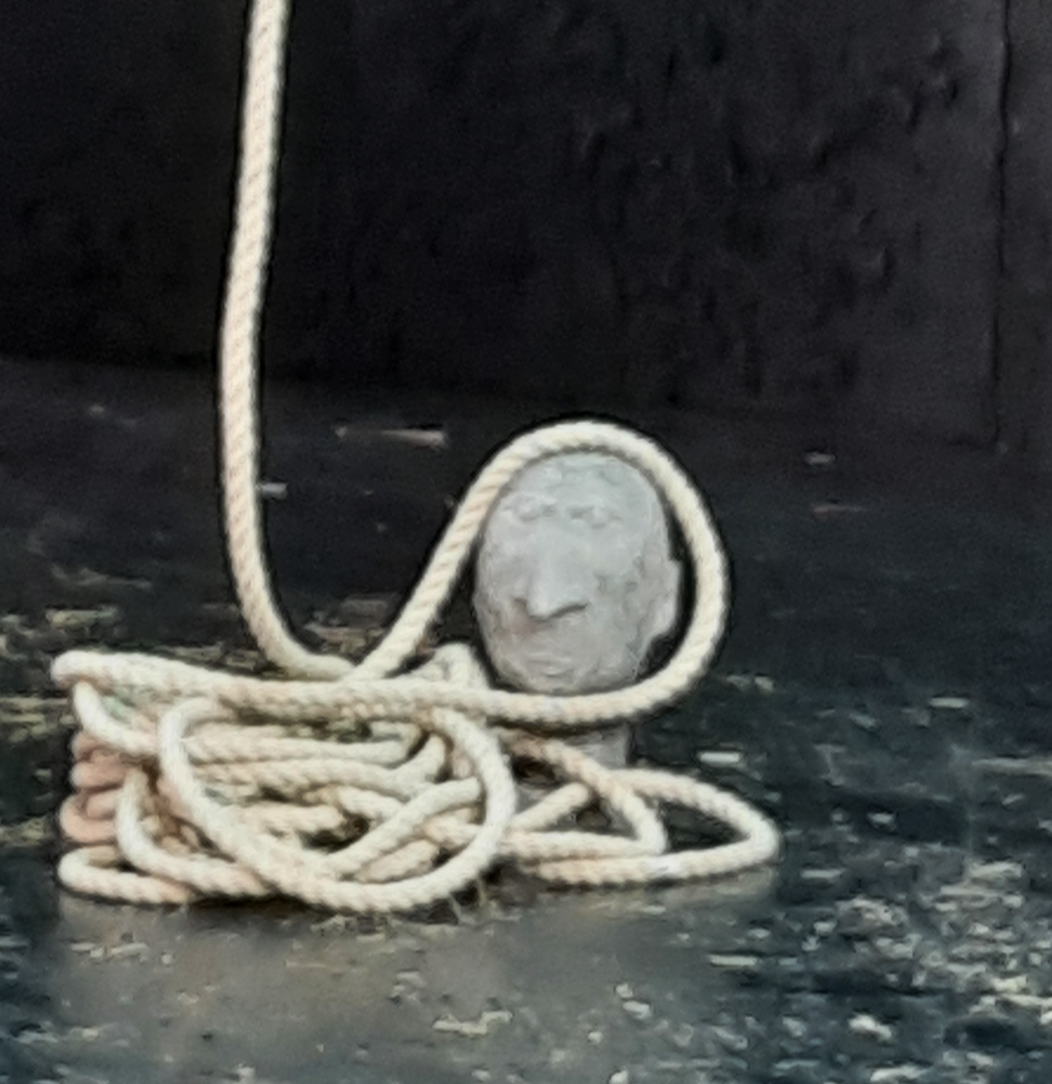

«Сыграем еще раз комедию напоследок», — говорит Ромул на пороге трагедии, что маячит за пределами спектакля. Комизм здесь в отсроченной трагедии, которую иллюстрирует последний эпизод: бюст правителя (кому-то видится Ромул, основатель Рима, кому — кто-то другой) с накинутой на него петлей. Слова излишне, потому звучат аплодисменты.

Эмилия Деменцова