Евгений Коноплёв. Опыт веры и неверия

Введение

В статье "Идеология, или о вере в людей, богов и привидения", опубликованной почти два года тому назад, и подводящей итог ряду предшествовавших размышлений, я высказал довольно очевидную идею: не существует научных доказательств гуманистической теории общества; а гуманизм может оказаться представлением ошибочным в том же смысле, как и религия: персонификация общественных отношений есть продукт практического бессилия сборок перед неконтролируемыми факторами — природными силами, государством и рыночной анархией производства.

Ответ на вопрос, из чего же в таком случае состоит общество, если не из людей, был в общем виде найден в текстах Гваттари и Делёза: понятие сборки как процесса соединения и разъединения объектов и пространств, взятых по отдельности и в системах взаимодействия, является в отличие от концепции человека универсальным для всех форм движения материи.

Отсюда следует двойная задача:

1. Подвести итоги наблюдениям над собственным освобождением от идеологических предрассудков и концептуализацией структуры идеологии;

2. Концептуализировать различие между идеологической и рациональной практикой.

Первая из этих задач в основном решается в данной и четырёх последующих статьях; вторая остаётся предметом дальнейших наблюдений, рефлексии и обсуждения.

1. Как мне внушали веру в бога

Всякий человек, живущий в современном глобализированном обществе, с рождения получает от него в подарок целое гнездо переплетённых между собой метафизических идей. Подарок, надо сказать, весьма сомнительный уже потому, что как правило все метафизические идеи оказываются не обсуждаемыми, не проговариваемыми и не артикулируемыми ясно и отчётливо в дискуссиях, но пребывающими в зоне непроговариваемой и неназываемой самоочевидности, в которой все кошки серы. Идеи эти взаимосвязаны друг с другом и происходят из нездоровых социальных, психических и экологических отношений, поддержанию которых они содействуют. К счастью, развитие производства и культуры нашей глобальной цивилизации дошло до того уровня, в котором наука и философия могут дать всякому интересующемуся критическим мышлением не только метод анализа, но и значительный материал, накопленный в области исследований и критики разного рода идеологических, религиозных и магических представлений. Я начну своё изложение с критики более распространённой идеи иудео-христианского монотеистического бога как потустороннего творца всего мира и православной религии, положения которой мне внушали в детстве, но которые я смог преодолеть своими силами — и завершу наброском критики аналогичной богу идеи человека-субъекта как автора своих действий, обладающего свободой воли, и связанных с ней гуманистических идеологий. Подобно тому как действительное учение и практика всякой монотеистической религии не сводится к вопросу о существовании и качествах бога, предполагая множество относительно независимых и вариативных элементов — также и политические и повседневные идеологии не сводятся к идее человека. Две (а)симметричные идеи: бога-творца и

Впервые о существовании христианского бога я узнал в возрасте около семи лет, когда мать подсунула мне детскую библию — адаптированное для детей изложение библейского сюжета. Моё отношение к христианской литературе, надо сказать, сперва было довольно критическим. Не умея ещё сознательно понять и осмыслить противоречия христианской религии, я отчётливо помню подозрительное отторжение того духа, которым была пропитана детская библия и прилагавшаяся к ней литература. Сама интонация, в которой описывались библейские события, и которую можно кратко характеризовать как благостную, слащаво-приторную, включала набор таких эмоций как уверенность в справедливом мире, покорность высшим силам, подчинение неведомо откуда взявшимся запретам, на которые я не давал никакого согласия и которые пытались мне подсунуть как нечто само собой разумеющееся, с чем нужно просто согласиться не думая. Не имея слов, чтобы выразить всё это отчётливо и не имея собеседника, с которым можно было бы проговорить или записать своё отношение к предмету, задним числом я могу выделить в них указанные составляющие, а также общее отношение к тексту, написанному в такой тональности: враньё!

При том, что в семь лет трудно сопоставить различные источники знаний о мире, научно-популярные книги с картинками о динозаврах, космосе, планете, благополучно сочетались с религиозными представлениями, так что я, допуская существование библейских событий, не видел отчётливо их противоречия с существованием множества галактик, биологическим многообразием видов и историей планеты, продолжавшейся сотни миллионов лет. Отвращение к библейскому морализаторству я был склонен осмыслять скорее в уважении к Сатане как к персонажу, восставшему против законов и запретов и начавшему делать то, что ему самому хотелось, а не то, что приказывали и навязывали высшие силы. В то же самое время меня заставили пойти в школу, в которой я столкнулся с теми же подтасовками, что и при чтении библии: под видом рационально обоснованного учебного процесса мне пытались подсунуть набор нелепых, бессмысленных правил, обязанностей и запретов, на которые я не давал никакого согласия, и которые не имели к процессу получения знаний вообще никакого отношения.

Мать, видя моё отвращение и сопротивление идеологической индоктринации — а именно к этому сводилось содержание школьного образования и семейного воспитания, по совету какой-то бабки решила меня покрестить — и покрестила против моей воли и желания. Обряд крещения я запомнил следующим образом: поп сперва бормотал какие-то молитвы, затем выстриг у меня на голове три пряди волос, затем предложил трижды плюнуть на Сатану, который по верованиям христианской религии и квасного патриотизма обитает на Западе, поцеловав большой серебряный крест, располагавшийся, соответственно, на Востоке. Последнее я сделал наоборот, так как предварительной аргументации, доказательства, что бог хорош и вообще существует, и что Сатана плох, мне никто не предъявил, а замалчивание смысла и необходимости сомнительного действия вместе с преподнесением его как мне же нужного я уже тогда распознавал очень хорошо и отчётливо как враньё и принуждение. Затем меня полили водой из большой купели, представлявшей собой круглый тазик на подставке, украшенный крестами и

Дальнейшие восемь лет жизни были наполнены скучной и отвратительной школьно-семейной повседневностью, разбавленной чтением научных книг и энциклопедий. В шестнадцать лет, в девятом классе, я неожиданно для себя занял первое место на областной биологической олимпиаде. Знания, накопленные в течение предыдущих лет не благодаря, а вопреки школьной системе, дали результаты. И в это время, казалось бы, наиболее благоприятное, чтобы вырваться за пределы круга изоляции, меня ждала очередная ловушка, составившаяся из непродуманных крайностей: отвращения к бессмысленным школьным порядкам; радость от долгожданного признания; склонность к поиску и осмыслению совпадений как намеренных закономерностей. Отсутствие ответов на вопросы о смысле и целях жизни вместе с сознанием бессмысленности, беспросветности жизни моего тогдашнего окружения, я осмыслил как потребность смысла как такового; а свои победы на олимпиадах, которых в те годы я посещал множество — двадцать семь за три последних года в школе — как божественную помощь или что-то вроде этого, удовлетворяющее потребность в осмысленности жизни и цельности мировоззрения.

Как мог я, будучи уже в то время исключительно умным человеком, рассуждать настолько ошибочно? Всё дело в том, что восемь лет школьно-семейной идеологизации я накапливал не только знания в области биологии, истории, географии, химии, литературы и других интересных мне наук — но и большой груз невысказанных мыслей и внутренних конфликтов, связанных с отсутствием возможности контролировать условия своей жизни. Не имея лучшего решения, я противопоставил систему религиозных идей бессистемной каше «светского» образования, выиграв тем самым минимальное пространство для интеллектуального манёвра. Парадоксально, но именно осмысление религиозного мировоззрения позволило мне сформировать критическое мышление, чтобы избавиться и от «светской», и от религиозной идеологии. Религия оказалась своеобразными строительными лесами, которые были возведены и разобраны вокруг будущего материалистического мировоззрения.

2. Как я переживал веру

Моё восприятие православной религии, как я понимаю задним числом, существенно отличалось от её расхожих вариантов. Опираясь на последовательность повторяемых действий, удовлетворяющих психическую потребность в порядке и осмысленности: молитв, постов, созерцания икон, литургии и прочих обрядов, составленных из множества символически отсылающих друг к другу элементов, я тащил в область религии свой опыт отличной учёбы и побед на всероссийских олимпиадах, стремясь как можно скорее и полнее овладеть всеми богословскими текстами и доказательствами. Я даже не допускал мысли, что в религии может быть нечто недоказуемое или вненаучное, так как в противном случае она оказывалась не выше, а ниже тех частнонаучных положений, от которых я к ней пришёл, а знание о боге ниже и ущербнее знания периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева. В этом отношении я отчётливо проводил различие между своим пониманием религии и иными распространёнными в церковной среде, которые теперь можно характеризовать как бессознательный, интеллигентский, цинический и протестантский варианты.

Бессознательное или стихийное принятие веры в бога — наиболее распространённый вариант в тогдашней, да и в современной России, когда человек, не читавший библию, не знающий и не исполняющий заповедей провозглашает себя верующим, потому что воображает, что этого от него ожидают окружающие, и что это есть нечто приличное. Интеллигентский способ верить в бога возникает тогда, когда полуобразованный человек интеллектуальной профессии — работник культуры в широком смысле этого слова, но освоивший богатства мировой культуры не до конца, хватается за религию как культурное явление. При этом полноценное понимание культуры, связанное с освобождением от любых догм и запретов на основе научного знания многообразия и механизмов художественной и интеллектуальной деятельности народов мира и выдающихся изобретателей, такому человеку неведомо, и проявляется в обратном — в привязке к догмам и запретам, будто бы составляющим смысл жизни образованного человека. Циническая вера в бога присуща государственным и церковным чиновникам высокого ранга, для которых вера своих сограждан — не более чем прибыльный бизнес, а также несчастным людям, побитым жизнью, отчаявшимся во всяком развитии, и считающим, что общество может только ухудшаться, а религия есть верный способ подморозить эту деградацию. Наконец, протестантский образ веры основан на представлении о «личностном» боге и общении с ним. При том, ни что такое личность, ни как доказать её существование, подобные христиане не знают, зато отличительной их чертой является нездоровое эмоциональное возбуждение, в котором они обыкновенно пребывают. Будучи распространённым в протестантских сектах, завезённых в Вологду ещё в 90-е годы из Америки, вместе с восстановлением капитализма, такой способ восприятия христианской религии путём сведения её к личностному богу, всегда вызывал у меня чувство глубокого отвращения, а эйфорическое возбуждение воспринималось как явный признак идиотизма. Кроме того, я знал, что протестантизм был учреждён Мартином Лютером и его единомышленниками в шестнадцатом веке по образцу христианских церквей первых трёх веков. Из чего выходила бессмыслица: церковь, учреждённая богом, была уничтожена три века спустя и затем на протяжение тысячи трёхсот лет под её видом существовал языческий культ в виде католической и православной церквей — и лишь после почти полуторатысячелетнего разрыва она была вновь восстановлена. Ясно, что в таком случае количество спасённых христиан за время разрыва, равнялось нулю, что противоречило божественной любви к людям — а способность людей или Сатаны разрушить церковь на тысячу триста лет противоречила всемогуществу бога и евангельскому стиху, о том, что «врата ада не одолеют церковь».

Поиск подобных противоречий в других религиях, увлекательный сам по себе, укреплялся благодаря чтению богословской и апологетической литературы — книги дьяка Кураева, антисектантский курс Александра Дворкина, книги Иринея Лионского «Против ересей», содержали сведения и приёмы критики других религиозных учений и практик. Собрание сочинений Иоанна Златоуста, которое я проглотил за три недели, не произвело на меня особенного впечатления, так как и

Тем не менее, поиск логических изъянов в иных религиозных системах шёл параллельно с другим процессом — а именно с поиском собственных «грехов», повторяющейся неспособности выполнять те заведомо невыполнимые запреты и предписания, что православие устанавливает как норму жизни верующего христианина. Осознание этого выражалось в нарастающем чувстве вины и стыда, от которого не спасали никакие исповеди, молитвы и покаяния. Бог христианской религии — это бог, не знающий пощады ничуть не в меньшей мере, нежели его ветхозаветный папочка. Если последний, согласно «священным» писаниям, приказал убить человека, собиравшего хворост в субботу (Числа 15:32-36), и истребил всё человечество кроме восьми человек потопом — то первый обещал, согласно православным догматам, бесконечные миллиарды мучений в адском огне за единственную греховную мысль о красивой девушке, или за выпитую в постный день ложку кефира. При этом разумность подобных заповедей не осмыслялась и не рефлексировалась, так как моей мысли не было за что зацепиться в корпусе богословских текстов, с которыми я имел дело. Предметы критики — иные религии и собственное поведение были изначально заданы, и моя мысль изощрялась в детализации их несоответствия по отношению к православным догмам и заповедям, взятым за точку отсчёта, за аксиому. Всегда идти в мысли всё дальше, до самого конца, казалось мне столь естественным, что возможность не практического, а теоретического отступления от них была для меня невыносима.

Эта двойная тенденция возрастания знаний о православии и различных религиях, ересях и сектах с одной стороны — и ощущения собственной греховности от неисполнения противоестественных заповедей с другой стороны, не могла продолжаться бесконечно. Но для того, чтобы развившаяся рефлексивная способность сменила предмет мышления и переключилась на осмысление положений самой православной веры, необходимо было, чтобы возраставшее чувство вины затормозило практическую деятельность, подрывая её осмысленность восприятием неспособности выполнить её абсолютно идеально и в заданные сроки. Этот перфекционизм и в религии и в учёбе, содержательно преследуя поставленные идеологической системой цели, формально подрывал заданную в них идеологию, рассчитанную на посредственное и ошибочное, а не на идеальное выполнение. Студент, осваивающий ту или иную частичную науку, должен был стремиться к выполнению заданий, данных преподавателями и сдаче экзаменов, а не к абсолютному знанию, составляющему предел развития науки в целом, на обладание которым претендовала теология. Христианская доктрина не была рассчитана на христианина, который бы стремился, следуя научному методу, критиковать и опровергать её всеми возможными способами, стремясь превзойти в познаниях выдающихся богословов и достичь святости.

3. Как я оставил веру

Два или два с половиной года спустя данная тенденция зашла достаточно далеко, чтобы начать ставить вопросы о положениях самого христианства в полемической заострённой форме, сначала самому себе, затем окружавшим меня людям. Из людей, окружавших меня в тот период, кому я мог адресовать свои вопросы, следует выделить относительно молодого и потому ещё не окончательно закосневшего попа Георгия и кружок православной молодёжи, собравшийся вокруг него, а также разного рода «знатоков» в подключённом примерно тогда же интернете. Интеллектуальный уровень данной среды, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Так, один из православных активистов, ныне поп Артемий, посоветовал мне не торопиться с выводами и читать труды Игнатия Брянчанинова «понемногу, по десять страничек в день» — при том, что я в то время в день прочитывал целую книгу среднего формата и сложности, а авторов предпочитал читать собраниями сочинений. Откуда я сделал вывод, что он либо меня держит за дурака, либо сам таковым является, либо то и другое вместе. Интернет, предполагавший письменное общение, очень здорово помог мне разрулить это множество смутных мыслей. Можно даже сказать, что именно письменное размышление над вопросами религии и атеизма позволило мне ясно понять кругообразную ошибочность первой и перейти от неё ко второму.

При этом способ опровержения, состоявшийся со мной, носил изначально бессознательный и невольный характер. Моей исходной задачей было удостовериться в прочности и состоятельности доказательств и аргументов, приводимых в защиту существования бога и истинности православной религии. Однако, двигаясь по структуре текста, проявлявшегося в дискуссиях, я видел зиявшие в нём дыры, нестыковки, противоречия, умолчания, уводы обсуждения в сторону — короче говоря, то самое смутное и неясное мышление, с которым я имел дело прежде в собственной голове, оказалось вынесено вовне, и обнаружилось в суждениях моих собеседников, которые были просто не способны давать ясные, прямые и исчерпывающие ответы на возникавшие у меня вопросы. По мере продвижения мысли, предметом сомнения для меня становились всё новые конкретные аргументы, показывавшие свою несостоятельность, и которые я больше не мог приводить как доказательства существования бога в дискуссиях ни с собой, ни с моими оппонентами. Тем не менее, сперва я объяснял это своим незнанием аргументации в целом, предполагая, что вне моего рассмотрения остаются какие-то доказательства, которые мне пока что просто неизвестны, и из которых я смогу удостовериться, что бог есть с достоверностью не меньшей, чем закон всемирного тяготения, генетический код или российское государство. Данным надеждам не было суждено сбыться — во всей православной литературе я не нашёл ни одного достоверного доказательства существования бога, а те мнимые доказательства, что приводились церковниками в оправдание своих догм, отсылали либо к логическим, либо к фактическим ошибкам, либо друг к другу. Эта система отсылок уже тогда представлялась мне своеобразным графом — набором элементов, отсылающих друг к другу, к законам логики, фактам и теориям действительного мира, тогда как критика представлялась последовательной проверкой и вычёркиванием недостоверных элементов, так что связи взаимной поддержки между ними ослаблялись с каждым шагом, пока наконец не развалились окончательно.

Попутно, ведя дискуссии и задавая вопросы, я видел поразительно несерьёзное отношение к вопросам, имевшим для меня жизненно-важное значение, а если бы религиозная картина мира оказалась верна, то и для всех людей. Так, поп Георгий на мои вопросы отвечал нехотя, было видно, что конкретные догматика и аргументация для него имели сугубо вторичное значение сравнительно со смутным и неясным «жизненным опытом» и практической потребностью подчиняться воображаемому рабовладельцу, способному лишить его после смерти небесного блаженства — и действительной церковной иерархии, способной лишить его жалованья и прибыльного бизнеса на людском невежестве и нестабильности жизненных условий. К примеру, его критика коммунизма сводилась к словесной эквилибристике, что, мол, «коммунизм — для тех, кому вниз», то есть в ад, тогда как все антикоммунисты, по этой логике должны попадать вверх, что бы это ни значило. Вообще, современные идеологии, в отличие от религиозных, не имеют догматической составляющей, оформленной текстуально, которую можно предметно критиковать, что уже вторичным образом переносится людьми, ранее её усвоившими, в религию. В той мере, в какой христианство и любая другая религия переживается чувственно, эмоционально-опытно, оно избегает критического восприятия, уводя мысль в область абстрактного — смутных переживаний, впечатлений, отрывочных мыслей, не приведённых в систему для участника, но составляющих такую для управляющих ей должностных лиц — светских или церковных чиновников.

Не обходилось дело и без философских рассуждений, или, лучше сказать пустых и бесплодных мудрствований о том, чего нет. Так, вышеупомянутый поп Георгий, в ходе дискуссий сперва рассказывал небылицы о том, что душа будто бы в точности повторяет форму тела, что у неё есть волосы, и в раю можно будет сделать из них модную причёску. Когда я поинтересовался, как он об этом узнал, и состоят ли душевные волосы из «духовного» кератина или иного «идеального вещества», то он попытался запутать меня ссылками на различие между вторичными и первичными качествами, из чего, по его словам, следовала нематериальность мира и зависимость объекта от субъекта, то есть идеализм в духе епископа Беркли. Не умея дать хорошо сформулированный философский ответ, я исходил из

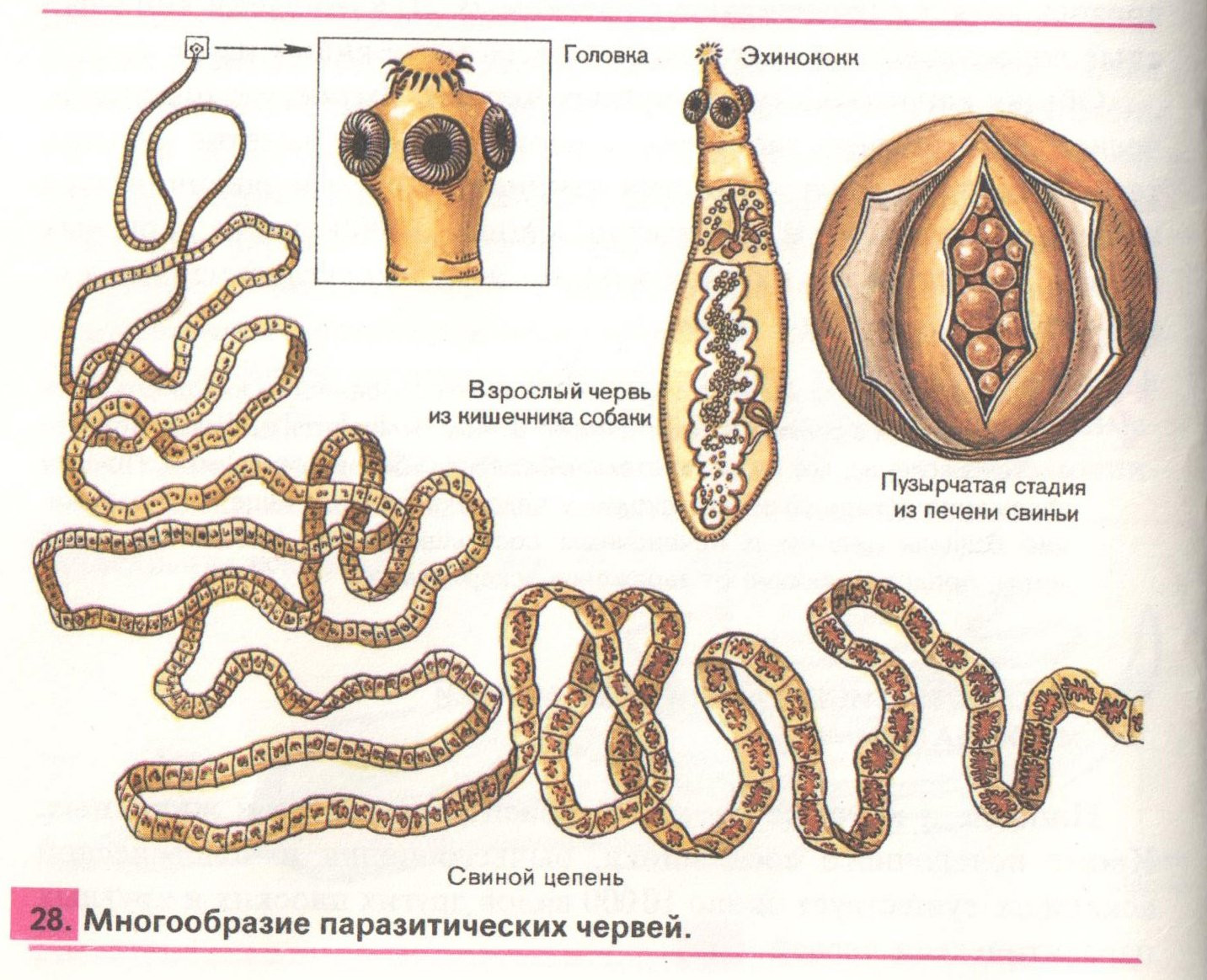

Другим софистом, с которым мне довелось общаться в то время, был богослов Осипов, приехавший в Вологду, и на лекцию которого я пошёл, чтобы задать вопрос о несостоятельности двух аргументов, которыми он «доказывал» бытие божие: страдания мучеников и необходимость личного опыта. Задав этот вопрос, я ждал ответа по существу, но услышал отговорку в виде ссылки на «неисчислимое множество» аргументов, которыми будто бы доказывается существование христианского бога. Это формалистическое, по сути хамское отношение к вопросу по теме, представлявшейся мне тогда в высшей мере значимой, окончательно убедили меня в том, что никакой правды за религиозными догмами не стоит, и возвышенные рассуждения о боге, о благочестии, о заповедях, об их разумности — не более чем пустословие и софистика. Пройдя по кругу все свои выводы, и переспросив моих собеседников, я убедился в том, что они не продумывали свою веру, а восприняли её догматически, и в отсутствие критического мышления зачастую просто не понимают заданных им вопросов. Сами их представления о потустороннем мире, о боге, содержали множество противоречий, сидящих на расстоянии одного-двух логических переходов, подменяя действительные отношения символическими ссылками, метафорами и аллегориями. Так, например, в одной из дискуссий мне пришлось доказывать, что голубь — это помойная птица, и никаким хорошим символом быть не может, тем более символом святого духа, не говоря уже о том, что приписывать животным тайный символический смысл — неприлично. С материалистической точки зрения голубь ничего не значит, являясь не более чем молекулярным биомеханизмом, способным к самовоспроизводству. Последнее обстоятельство немаловажно, так как именно на голубях выдающийся американский психолог Беррес Фредерик Скиннер экспериментально установил причины религиозного поведения.

Проблемой, с которой, мне думается, сталкивается всякий субъект, выходящий за пределы религиозного мировоззрения, заключается в том, что ряд частичных опровержений конкретных религиозных положений потенциально бесконечен и не подписан никаким особым знаком, увидев который можно было бы с точностью сказать: наконец, мы опровергли христианство! Гипотетически всегда можно добавлять предположения, исходя из которых можно оправдать нестыковки библии, несоответствие догм историческим фактам, нелепость заповедей и противоестественную роскошь церковных иерархов. Однако, поскольку действительные христианские и иные богословы, сколь бы умны и сведущи они ни были, всегда оперируют конечным числом аргументов, то для критически мыслящего верующего возможно исчерпать их в основном, что и произошло со мной. Молитвы и обряды сделались для меня невозможными и бессмысленными, так как я не видел ни одного доказательства, исходя из которого я мог бы обоснованно их совершать. Таким образом, сперва я фактически прекратил верить в бога и в религиозное учение православной церкви, и лишь затем это осознал и принял. Таким образом, между фактическим неверием и осознанным атеизмом лежит разрыв, оформленный в том числе и во времени, чтобы перескочить который, необходимо известное волевое усилие.

Оформление этого усилия приняло двоякий характер — теоретический и экспериментальный. В плане теории я просмотрел свежим взглядом ключевые библейские тексты, удостоверившись в их нелепости и противоречивости, а также философские аргументы Фомы Аквинского, Канта, Паскаля, придя к выводу, что первые доказывают в лучшем случае существование аристотелевско-спинозистского безличного абсолюта, тождественного природе как таковой; нравственный закон Канта — пустая и вредная выдумка закомплексованного моралиста; а пари Паскаля опровергает само себя, так как очевидно выгоднее не верить ни в одного из бесчисленных триллионов возможных богов, чем пытаться угадать, какому из них и как следует поклоняться. Экспериментальный атеизм выразился в трёх смешных экспериментах. В первом я на протяжение недели богохульствовал по часу в день, кроя святую троицу, всех ангелов и угодников отборным матом, пока мне это не надоело — и те, как и ожидалось, ничего мне не сделали. Что было очевидным доказательством того, что догмат о божественном всемогуществе, всеведении и ревнивости — не более чем пустые басни. Во втором я приготовил эфир борной кислоты, этилового спирта и серной кислоты, с низкой температурой горения, горевший зеленоватым бледным пламенем, и спокойно держал в нём руки, не получив никаких ожогов, чем опроверг «чудесный» характер так называемого «святого огня», который в то время усиленно пропагандировали по центральным каналам российского телевидения изготовители фальшивых новостей. Огонь этот, по их словам, имел чудесное свойство не обжигать руки — что, как я понял, является результатом либо кратковременности погружения их в огонь, либо тем, что попы заранее смазывают продаваемые там свечи каким-то эфиром, горящим при низкой температуре, а безграмотные люди трактуют простую химическую реакцию окисления как сверхъестественное явление. Наконец, третий эксперимент заключался в том, что собрав все иконы, имевшиеся дома, я отнёс их в тир, и расстрелял из пневматической винтовки, на что те, вопреки христианским догматам о великой чудесной силе, заключённой в иконах, в которых будто бы обитают призраки изображённых на них святых, ничего мне не сделали.

Итак, старое мировоззрение было разрушено. А передо мной встала задача формирования нового, адекватного мировоззрения. Об этом — в следующей статье.