Жан Валь. Субъективность и трансценденция

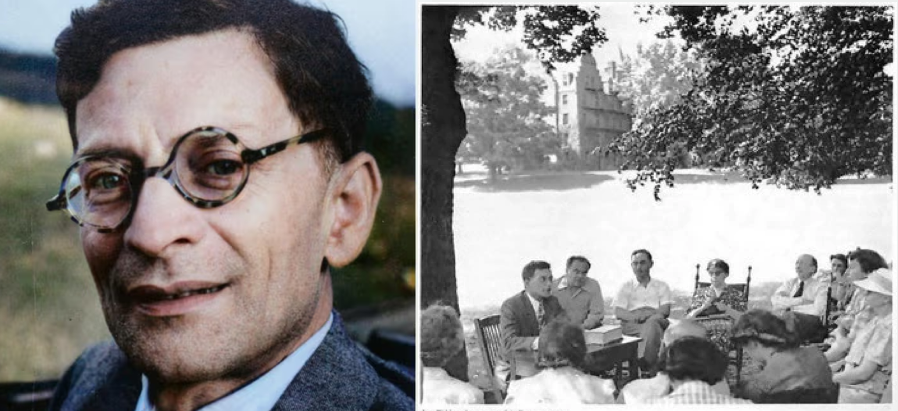

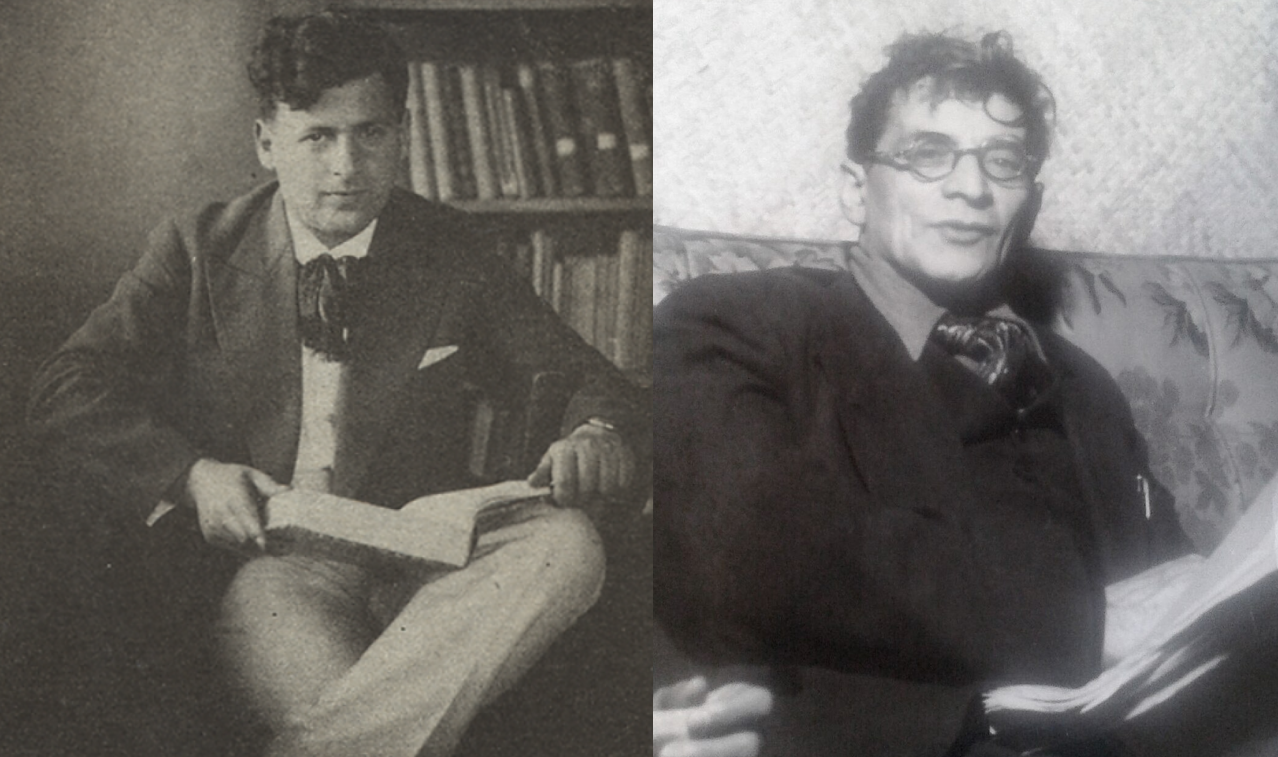

Выступления Жана Валя 4 декабря 1937 года в Французском обществе философии, чьим председателем он станет через 9 лет, сменив на посту Гастона Берже, и будет оставаться до конца жизни, вплоть до 1974 года; среди его преемников будут гегельянцы Жак Д’Онт и Бернар Буржуа, научник Квентина Мейясу. В обсуждении выступления приняли живое участие такие философы, как тогдашний председатель SFP Леон Брюнсвик, Габриэль Марсель, Рене Бертло, Николай Бердяев, Пауль Ландсберг; письмами отреагировали Эмманюэль Левинас, Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, друг Ясперса врач-психиатр Ханс Полльнов, Жанна Эрш, Рахиль Беспалова, Карл Лёвит, Кете Надлер, Дени де Ружмон, Луи Лавель, Раймон Арон и Жорж Бастид. Ниже публикуются переводы обоих выступлений и избранные письма (Хайдеггера и Левинаса) по поводу них с ответами Жана Валя.

- Об идее трансценденции

- Дурные трансценденции

- Имманентные основания привлекательности трансценденции

- Инаковость, негативность, трансценденция

- Трансцендентность и движение трансценденции

- Трансценденция, сознание и бессознание

- Отношения имманенции и трансценденции

- Трансасценденция и трансдесценденция

- Трансценденция к имманенции

- Субъективность и трансценденция

- I

- II

- ⁂

- ⁂

- Письма и ответы

- Письмо Мартина Хайдеггера

- Ответ Жана Валя

- Письмо Эмманюэля Левинаса

- Ответ Жана Валя

Об идее трансценденции

Дурные трансценденции

Быть может, если мы хотим говорить о трансценденции, в первую очередь следует остерегаться ложных трансценденций. Гегель обличал романтическую трансцендентность — трансценденцию Jenseits [потустороннего мира], понятую как горизонт, который постоянно отступает, но поистине не существует; Ницше обличал классическую трансцендентность высшего мира, истолкованную как оправдание морали, чью генеалогию, с другой стороны, можно проследить как полностью имманентную; Джеймс обличал трансцендентность некоторых философий, проистекающих из платонизма.

Имманентные основания привлекательности трансценденции

Одна из причин, которые, без сомнения, делают идею трансценденции привлекательной, заключается в том, что, когда мы думаем о ней, мы мыслим одновременно о движении и о цели [terme], отрицающей это движение; мы думаем не только о движении, но и о его терминации в термине; мы думаем не только о термине, но и о движении. Мы соединяем идею усилия с идеей термина, посредством которого это усилие, достигая своей цели, уничтожается. Мы мыслим о чем-то, что невозможно помыслить. Мы пробуждаем в себе, по словам Ясперса, мысль, которая, строго говоря, не является мыслимой.

Как [это прекрасно] почувствовал Кьеркегор, именно через контакт с чем-то, что его отрицает, человек наиболее интенсивно осознает свое существование. И он также чувствовал, что это трудное отношение, в котором мы находимся, это подчинение высшему принципу является средством выхода из своего рода немощного либерализма, который ощущался им как тюрьма.

В то же время, когда мы говорим о трансценденции, у нас возникает ощущение, что мы причастны некой тайне

Трансценденция — одновременно и «нет», и «да». Это «да», которое является «нет» по отношению ко всем нашим утверждениям; это «нет», которое утверждает нечто находящееся за пределами всех наших утверждений.

Инаковость, негативность, трансценденция

Человек, который мыслит, как и человек, который живет, находится в определенной среде. Прошлое, объект, вы свернуты [impliqués] во всякой мысли, даже в мысли, их отрицающей, точно так же как пища необходима существу, которое ее поглощает.

Это и есть инаковость [alterité], но это еще не трансцендентность.

Мысль может иметь сознание того, что существует негативность негативности, отличная от той негативности негативности, которую она конституирует своим собственным развитием. Именно когда она видит этот предел, наложенный на ее деятельность, она постигает трансценденцию.

Трансцендентность и движение трансценденции

Если трансценденция-движение объясняется [или разворачивается, s’explique] трансцендентностью-термином, то трансценденции, собственно говоря, больше не существует.

Если бы трансцендентность-термин объяснялась [s’expliquait] трансценденцией-движением, то было бы то же самое.

Таким образом, между движением и его термином существует напряжение, и ни термин, ни движение не должны рассматриваться как данные ни одно другим, ни одно без другого.

Трансценденция, сознание и бессознание

Мы приходим к выводу, что если существует трансценденция, то существует и сознание трансценденции. Это сознание трансценденции связано с чувством и идеей дистанции, поскольку сознание подразумевает дистанцию по отношению к тому, что мы сознаем.

С другой стороны, если мы достигаем трансцендентности, сознание исчезает; ее можно достичь исключительно в нашем бессознании [inconscience] самих себя и трансценденции.

Отношения имманенции и трансценденции

Когда мы находимся в трансцендентности, мы больше не видим имманентности. Симфония в некотором смысле сводится к вибрациям, но эта истина не имеет значения для того, кто слушает симфонию и восхищается ею. Симфония имеет смысл, который трансцендирует истину математических пропозиций, которые с определенной точки зрения ее разворачивают [l’expliquent]. Точно так же, когда мы достигаем высшей точки движения трансценденции, между имманенцией и трансценденцией больше нет разделения.

Однако невозможно представить себе имманентность без трансцендентности, равно как и трансценденцию без имманенции. Их следует понимать как одно, проникающее в другое, и другое, объемлющее одно [l’une perçant l’autre et l’autre réenglobant l’une].

Мы можем мыслить трансценденцию только тогда, когда мыслим себя в некотором смысле имманентными ей (это можно назвать иммерджентностью [immergence]), и мы можем мыслить имманенцию только тогда, когда мыслим себя в некотором смысле трансцендентными ей.

Иммерджентность — это имманентность имманенции в трансценденции.

Эмерджентность, как ее определяет [Сэмюел] Александер, — это трансцендентность имманенции по отношению к имманентности.

Таким образом, между трансценденцией и имманенцией имеется множество отношений, которые кажутся противоречивыми. Существует борьба между трансценденцией и имманенцией, если верно, что мы стоим не перед трансценденцией, которая просто санкционирует, а перед трансценденцией, которая разрушает тот самый порыв [élan], который она же и породила.

Трансасценденция и трансдесценденция

Можно представить себе иерархию или даже иерархии трансценденций. Существует иерархия, если можно так сказать, направленная вниз, о которой знал [Д.Г.] Лоуренс, когда представлял нам непознанного Бога как находящегося ниже нас, в самых основах бытия. Существует не только трансасценденция, но и трансдесценденция.

Трансценденция к имманенции

Существует движение трансценденции, направленное к имманенции; когда трансценденция трансцендирует саму себя.

Возможно, величайшая трансцендентность заключается в трансцендировании трансценденции, то есть в возвращении к имманентности.

Таким образом, после разрушенной трансцендентности возникает вторая имманентность.

Идею трансценденции можно было бы рассматривать как необходимую для разрушения веры в мысль, которая знает лишь саму себя, для того, чтобы мы ощутили свою иммерджентность в имманенции, отличной от мысли [или «погруженность в имманентность, отличную от мысли»].

Но эта разрушительная идея, если и должна быть разрушена в свою очередь, никогда не разрушается полностью, никогда не трансцендирует себя полностью и остается на заднем плане сознания как идея потерянного рая, чье ожидаемое присутствие и оплакиваемая потеря составляют ценность нашей привязанности к земному миру [l’ici-bas].

Субъективность и трансценденция

I

A. — Идея субъективности и идея трансценденции — это две основные идеи, которые, с точки зрения философа, характеризуют мысль Кьеркегора. Или, вернее, ее характеризует соединение этих двух идей. Напряжение субъективности объясняется [s’explique] присутствием трансценденции. То, что выступает наиболее субъективным, замыкаясь в себе, внезапно открывает трансцендентное. Душа, одинокая перед Богом, — здесь мы снова встречаем идеи Плотина. Но душа гораздо более замкнута в себе, а Бог — в Боге, чем у Плотина и мистиков, последовавших за неоплатониками. У Кьеркегора нет этого слияния душ в Боге, этого расширения, этого переполнения Бога в душах. Здесь присутствует гораздо более мощная сила отрицания, гораздо более непреодолимое [irréductible] противостояние индивидуальностей. И это одна из причин кьеркегоровской тревоги.

Вторая причина этой тревоги — присутствие зла. Человек будет испытывать тревогу, потому что не знает, с чем он сталкивается: с благотворной трансценденцией или со злом, с Богом или с демонической силой, является ли его движение движением «трансасценденции» или «трансдесценденции».

Б. — У Кьеркегора эти идеи окутаны атмосферой теологии и морали. Можно задаться вопросом, является ли «трансасцеденция» обязательно хорошей, а «трансдесценденция» — обязательно плохой. В этом вопросе ценны учения таких авторов, как Блейк, Жид в его Достоевском, Лоуренс, Джон Каупер Поуис.

Для них речь идет о том, чтобы обнаружить нечто стихийное, дикое, «ангела или демона, неважно»

Кроме того, можно задаться вопросом, следует ли сохранять теологический аспект идей субъективности и трансценденции. Трансценденция необязательно означает Бога или дьявола. Она может быть попросту природой, которая не менее загадочна, чем Бог православий [orthodoxies] и Бог инославий [hétérodoxies].

II

A. — Если посмотреть на развитие философии в Германии, то можно увидеть, что те, кто в наибольшей степени вдохновлялся Кьеркегором, Хайдеггером и Ясперсом, дополнили его философию идеей «бытия в мире», идеей «коммуникации» и идеей «историчности» (последние присутствуют в мысли Кьеркегора, но были выдвинуты на первый план Ясперсом).

В то же время эти два мыслителя хотят остаться внутри нашего мира; они отказываются следовать за Кьеркегором, когда он ищет «повторение» по ту сторону [au-delà], после того как тщетно пытался найти его в этом мире.

Б. — Однако избавились ли они полностью от теологических элементов в мысли Кьеркегора? Оба пытались секуляризировать идею греха, как они ее находили у Кьеркегора и в теологии, один, делая грех падением в область анонимной толпы, в das Man (Хайдеггер), другой, по крайней мере на первый взгляд, более глубоким образом, отождествляя его с ограниченностью (Ясперс). Но последняя концепция подразумевает идею, что благо составляет тотальность, что, по-видимому, не может быть принято таким мышлением, как у Ясперса.

У обоих мы находим идею повторения. Но не служит ли она, как и теории мгновения или вечного возвращения, эрзацем идеи вечности?

Можно ли представить себе философию, подобную философии Хайдеггера и Ясперса, чья привлекательность не объяснялась бы отчасти тем, что она содержит в себе ностальгию и отголоски религиозного?

И если такая философия возможна, не рискует ли она превратиться в общую теорию бытия, откуда будут изгнаны всякая особенность, всякая историчность, всякая экзистенция?

Возможно, в этом и заключается проблема «экзистенциальной философии»: она подвержена двойной опасности — либо слишком тесно связаться с теологией, либо слишком полностью отдалиться от любых конкретных данных [donnée concrète].

Из-за чего мы можем задаться вопросом, не являются ли такие жизни, как жизни Рембо, Ван Гога и Ницше (или Кьеркегора), одновременно более «экзистенциальными» и более подлинно философскими, нежели философии существования. Но последние имеют по крайней мере то достоинство, что позволяют нам лучше ощутить ценность первых.

⁂

Кьеркегор ставит нас перед здесь и сейчас, тогда как для Гегеля здесь и сейчас должны быть поглощены диалектикой общностей, во все более обширных универсалиях. Это здесь и сейчас, очевидно, не только здесь и сейчас в телесном смысле. Они оба открываются субъективности, и именно перед субъективностью ставит нас Кьеркегор.

Но эта субъективность сама по себе, по его мнению, приобретает свою ценность, свою реальность оттого, что она находится в присутствии другого, абсолютного другого, абсолютно отличного, трансцендентного

Она не должна стремиться, как в мысли Гегеля, ассимилировать этого другого или, скорее, ассимилироваться с ним. Нет. Она находится в присутствии этого другого, чтобы столкнуться с ним. И это столкновение тем более жестоко, что этот другой в мысли Кьеркегора приобретает сугубо парадоксальный характер. Этот другой — это, по сути, вечное, ставшее временным. И это то, что Кьеркегор называет абсолютным протестом против имманентности, против того обстоятельства, что вечное стало историческим.

Именно в этот момент нужно порвать с мышлением, в тот момент, когда мы чувствуем, что наше вечное блаженство зависит от нашего отношения к чему-то историческому, и что это историческое есть не что иное, как вечное.

Но это отношение нужно прожить. Мы должны прожить его в уединении в наших мыслях, одновременно как бы сжимаясь в нашем настоящем и протягиваясь к нашему будущему.

Этого другого или это иное мы, конечно, не можем определить. Но мы можем по крайней мере сказать, что мы осознаем его благодаря нашей связи с ним. И здесь снова возникает новый парадокс. Это иное — в сущности, Единое первой гипотезы Парменида, которое абсолютно не связано ни с чем; и все же это Единое, не имеющее связи, существует только благодаря связи, в которой мы находимся с ним.

Дело в том, что для Кьеркегора самым внутренним отношением служит отношение с чем-то внешним и что абсолютное трансцендентное раскрывается только через это абсолютно имманентное отношение с индивидом.

Если мы интересуемся кем-то, кроме нас самих, этот другой может быть только абсолютным другим, так что интенсивность нашей страсти является признаком того, что мы находимся в отношениях с чем-то, что может быть только вечным и абсолютным. Интенсивность этой связи такова, что, вступая в нее, мы получаем этот иной термин, этот другой термин, который, однако, в некотором смысле никогда не может быть дан. И таким образом, то, что субъективно в высшей степени, должно рассматриваться как относящееся к тому, что объективно в высшей степени.

Но это, несмотря на абстрактные термины, в которых Кьеркегор представляет это и в которых я обставил это после Кьеркегора, не что иное, как описание веры, говорит он. Вера обязательно является верой в другого. Этот другой, чьим существованием мы бесконечно интересуемся, может быть только Богом. И это движение, это отношение, которое я описывал, которое является одновременно выходом к другому и страстной интериорностью, — не что иное, как парадокс веры. Можно сказать, что в некотором смысле, чтобы дать точное описание феномена веры, Кьеркегор вошел в область парадокса и противоречия.

Как только индивид оказывается в этой связи, он в некотором роде, под влиянием этой парадоксальной страсти, которая имеется в нем и которая является верой, начинает работать над уничтожением [anéantissement] своего мышления. И именно здесь возникает феномен тревоги, вызванный присутствием этого субъективного мыслителя и этого трансцендентного объекта. В то же время мы видим, как концепция Кьеркегора радикально отличается, по крайней мере в большинстве случаев, от мистицизма. Ведь здесь нет слияния с другим, по крайней мере в большинстве случаев; хотя Кьеркегор и переживал некоторые экстатические или близкие к экстазу моменты, обычно другой является для него своего рода сопротивляющимся существом, которое находится перед ним и от которого он отделен.

Несомненно, можно по-разному интерпретировать колебания, которые возникают у индивида перед лицом того, что его превосходит [dépasse]. Индивид может быть превзойден в двух разных направлениях: он может быть превзойден как снизу, таинственными силами, которые соединяются с животным началом в человеке и которые, возможно, не являются плохими, так и сверху, силами, признанными высшими по своей природе.

И в то же время я задался вопросом, почему у Кьеркегора такая тяга к парадоксу и противоречию; почему? Это для интенсификации существования индивида. Но сам Кьеркегор знает, что экзистенция индивида сама по себе выступает парадоксом. Не только Бог, приходящий на землю, есть парадокс, но и мы сами — парадокс, будучи, как говорит Кьеркегор, союзом и противоречием конечного и бесконечного.

Следовательно, чтобы почувствовать парадокс, так ли необходимо обращаться к тем верованиям, на которые ссылается Кьеркегор? Разве наше видение окружающего мира не полно реальностей, которые чрезвычайно парадоксальны, таких как знание, личность или даже вещи?

⁂

Можно сказать, что мышление Хайдеггера и Ясперса находится в довольно сходном отношении с мыслью Кьеркегора и мыслью Гуссерля; и по отношению к обоим — в противоречии по ряду вопросов. Ведь Гуссерль отделяет сущности от существований, Кьеркегор отделяет индивида от мира, тогда как для Хайдеггера существование и есть сущность, и это существование есть бытие и бытие в мире.

То, что Хайдеггер и Ясперс в некотором роде добавили к мысли Кьеркегора, со всеми нюансами — и даже более того, с глубокими различиями, которые следует установить между этими двумя философами, — это идеи «бытия в мире», коммуникации и Geschichtlichkeit, историчности. Индивид в определенной степени связывается с миром, хотя Хайдеггер всегда очень красиво подчеркивает его радикальную изолированность. Вести речь о трансценденции у Хайдеггера трудно потому, что это слово, кажется, имеет у него разные значения. Сначала он говорит о трансценденции бытия по отношению к небытию. Затем он использует слово «трансценденция», когда речь идет о характеристике нашего отношения к бытию в мире. И в-третьих, он использует слово «трансценденция», когда речь идет об описании нашей жизни как всегда опережающей саму себя, устремленной в будущее. Таким образом, существование трансцендентно по отношению к небытию, трансцендентно по отношению к миру, или мир трансцендентен по отношению к нему, и трансцендентно по отношению к самому себе.

Но все это только помогает нам лучше понять, что для Хайдеггера характеризует существование, а именно его конечность. Две идеи, трансценденции и конечности, связаны между собой для Хайдеггера; и на первый план он выдвигает идею отречения от бытия, своего рода существенной бедности бытия. Это не философия изобилия, πόρος, а, напротив, можно сказать — философия πενία, сущностной нищеты.

Как я сказал, у Хайдеггера слово «трансценденция» имеет многозначное употребление; у Ясперса идея трансценденции по определению очень трудно объяснима. Ясперс, исходя из того факта, что во мне самом есть много вещей, которые не зависят от меня, приходит к идее, что я в некотором роде данность для самого себя и что, следовательно, имеются вещи, которые меня превосходят. Трансцендентное будет также тем, что, в противоположность мне самому, я воспринимаю как сущностно единое, безусловное, независимое и как реальность, в которой возможность не может быть отделена от реальности.

У Хайдеггера и Ясперса мы находим то же соединение, которое я отметил у Кьеркегора, идей субъективности и трансценденции. Например, у Хайдеггера субъективность реализуется прежде всего через трансценденцию в отношении мира, или же трансцендентность может раскрыться только через онтологическую интерпретацию субъективности; только возвращаясь в себя, индивид открывает для себя другого, отличного от себя.

С этим можно сопоставить анализ Хайдеггера некоторых чувств, которые ставят нас перед лицом мира в целом, — не только чувства тревоги, на котором он особенно настаивает, но, как он тщательно подчеркивает, также чувства скуки или радости. Эти чувства, которые связывают нас с самым личным в нас, вызывают в нашем сознании целостность [ensemble] — даже больше, чем целостность: тотальность [totalité] мира, — по крайней мере порой, время от времени, в определенных особых радостях, в определенных тревогах, в определенных особых скуках; через личность мы приходим к обширным безличным чувствам.

У Ясперса мы находим то же самое соединение. Например, в таких фразах: «Чем глубже я погружаюсь в себя, тем больше чувствую солидарность с тем, что мне чуждо». И еще: «Трансценденция раскрывается в моем отношении к ней. Она — существо, которое я могу достичь только через свою глубочайшую субъективность».

И оба, Хайдеггер и Ясперс, после того как осветили таким образом эту идею трансценденции, совершают движение, во многом аналогичное тому, которое проделал Кьеркегор, возвращаясь в некотором роде к имманентности с помощью идеи «повторения», которую они, по-видимому, заимствовали у Кьеркегора.

Повторение: прошлое в некотором роде возвращается из прошлого и вновь становится настоящим, заново утверждается. Это можно сравнить с тем, как Аристотель определял субстанцию: τὸ τί ἦν εἶναι. Человек должен быть тем, кем был. Это обстоятельство «оставаться тем, кем ты был» и таким образом заново утверждать себя.

Эта идея повторения, которой они, подобно Кьеркегору, а может, даже в большей степени, придают метафизический характер, аналогичный тому, который Ницше придал вечному возвращению; через повторение мы сотворяем единство настоящего, прошлого и будущего. Мы достигаем момента, когда происходит абсолютное соединение того, что Хайдеггер называет «тремя экстазами времени».

Можно задаться вопросом об этих философиях (это первый вопрос, который я себе задал): не осталось ли в них некоторых пережитков тех верований, от которых они хотели отличаться и от которых они фактически отличаются? Самое сильное чувство, которое существует у Хайдеггера и которое придает его творчеству особый колорит, — это чувство, что человек заброшен в этот мир, entworfen, и покинут; это идея Entworfenheit человека, идея конечности, покинутой конечности, и, можно сказать, проклятой конечности.

Разве это не что-то, что можно объяснить только воспоминанием, воспоминанием о других идеях, что не объясняется само по себе, а объясняется в связи с тем, от чего отстранился Хайдеггер?

Во-вторых, идея повторения, как мне кажется, может вызвать ряд критических замечаний, некоторые возражения в своей крайней метафизической форме, когда она принимает вид абсолютного повторения, когда она хочет быть абсолютным объединением моментов времени. Что же тогда хочет достичь философ? Он хочет найти nunc stans в нашем времени, и эта задача, безусловно, трудна.

Что касается трансценденции, как они ее определяют, то мне кажется, что и здесь возникают вопросы, поскольку мы видели многообразие значений, которые она имеет у Хайдеггера; а у Ясперса она очень трудно уловима, что, безусловно, вполне естественно, поскольку по определению трансценденция не может быть полностью уловлена, но это усугубляется тем фактом, что он говорит, что я могу уловить ее, только объединив себя, и тем не менее он хочет сохранить ее как трансценденцию и как нечто иное. Таким образом, с одной стороны, трансценденция должна быть мной в моей крайней единственности, а с другой стороны, чем-то отличным от меня и противоположным мне.

Но одним из самых серьезных упреков, которые, по-моему, можно предъявить теории Ясперса, является следующий:

хотя Ясперс говорит нам, что всякая философия состоит в выборе, в радикальном решении, сам он довольствуется установлением теории, которая говорит нам, что всякая философия состоит в радикальном решении, т. е. сам он не совершает никакого выбора

Так, если углубить эту мысль, то можно прийти к выводу, что существование, как оно здесь определено, в некотором смысле наименее экзистенциально из всех, поскольку оно очень хорошо видит, оправдывает все выборы, но само лишь оправдывает выборы других и не выбирает для себя.

Это ни в коей мере не умаляет важности творчества Ясперса, но, быть может, его философию более не следует относить к той же категории, что и прочие; это общая теория философии, это творчество наблюдателя за философиями, а не акт философа, выбирающего для себя символ, свой шифр. Или, если это такой акт, она теряет свою общую ценность и перестает быть теорией философий в целом.

Возможно, в основе этих двух философий Хайдеггера и Ясперса лежит двойное чувство сожаления и надежды; двойное чувство, которое соответствует этим двум экстазам времени, если говорить языком Хайдеггера, которыми являются прошлое и будущее; двойное чувство, которое, так сказать, отмечает время; это двойное чувство утраченного рая и обретенного рая, коим выступает повторение.

Размышляя об усилиях этих философов, я подумал, что, пожалуй, схожие попытки, в некотором смысле более близкие к существованию, можно найти и не у философов. И имена, которые случайно пришли мне в голову — случайно, но выбранные из тех, кого я более всего уважаю, — это Рембо, Ван Гог и Ницше. Все трое очень сильно испытывали именно эти два чувства: субъективности и трансценденции. Что привлекает нас в творчестве Ван Гога, так это одновременно интенсивность его чувств и тот факт, что — если использовать словосочетание, которое, я полагаю, принадлежит Сезанну — он «создавал образ» [faisait l’image]. То же самое и у Ницше: с одной стороны, сверхчеловек, а с другой — вечное возвращение, символизирующее самое абсурдное, имманентное, символизирующее чистое трансцендентное в отношении нашей мысли.

Как бы то ни было, мое предпочтение, выказанное Рембо, Ван Гогу или Ницше, не противоречит глубоким мыслям Хайдеггера и Ясперса. Ведь Хайдеггер ясно говорит нам, что метафизика человеческой реальности — это не только метафизика о реальности, это метафизика, которая неизбежно возникает как реальность. И, быть может, это мы находим у Рембо и Ницше. И когда Хайдеггер в одном из своих последних произведений говорит о Гёльдерлине, им, пожалуй, движет не столько другое чувство, сколько идея о том, что искусство также захватывает индивида как отношение к трансцендентному. И тем более, можно сказать, Ясперс мог бы согласиться с тем, что я только что изложил, потому что он очень сильно ощущает ценность искусства; он сам, кстати, тоже ссылается на Ван Гога и прежде всего в индивиде как экзистенции находит реальность философии.

Письма и ответы

Письмо Мартина Хайдеггера

Большое спасибо за любезное приглашение на ваш доклад, на который я, к сожалению, не смогу прийти из-за работы в текущем семестре.

Ваши замечания по поводу «философии существования» очень поучительны. Однако я должен повторить, что мои философские тенденции, несмотря на то, что в Бытии и времени речь идет об «экзистенции» и «Кьеркегоре», не могут быть отнесены к Existenzphilosophie. Но эту ошибку в истолковании, вероятно, будет трудно устранить в данный момент.

Я полностью согласен с вами в том, что «философия существования» подвержена двойной опасности: либо скатиться в теологию, либо скатиться в абстракцию. Но меня интересует не вопрос о существовании человека, а вопрос о бытии в целом и как таковом. И Ницше тоже не является философом бытия, но в своей доктрине воли и вечного возвращения он ставит древний и единственный вопрос о бытии. Но вопрос, который ставится только в Бытии и времени, ни Кьеркегор, ни Ницше не рассматривают, а Ясперс вообще обходит его стороной.

Но, возможно, эти замечания являются слишком общим наброском, чтобы прояснить сущностное.

Ответ Жана Валя

Я рад возможности воспроизвести это письмо. И все же философия существования для Хайдеггера выступает необходимым отправным пунктом для создания философии бытия. Я также задаюсь вопросом, что Хайдеггер привносит в понятие бытия как такового. Он говорит нам, что бытие — это время с его тремя моментами, тремя экстазами. Но очень трудно отделить его мысли о бытии от «экзистенциельных» [existentiels] элементов, поскольку его три экстаза определяются по отношению к Sorge, заботе.

Письмо Эмманюэля Левинаса

По мнению г-на Валя, философия существования [la philosophie existentielle] на самом деле включает в себя ряд понятий теологического происхождения. Кьеркегор представляет богословские понятия как таковые, в то время как Хайдеггер и Ясперс стремятся секуляризовать их. Тем не менее они играют значительную роль для данных философов, составляя притягательность их мысли и обеспечивая ее связь с конкретным [le concret].

Можно задаться вопросом, не является ли связь между теологией и экзистенциальной философией одновременно более глубокой и — в том, что касается Хайдеггера — менее определяющей для экзистенциальной философии, чем утверждает г-н Валь.

Более глубокой — при условии, что теология не ограничивается догматикой какой-либо позитивной религии. Проблемы, на которые отвечает догматика, не зависят от нее и вытекают из самого факта экзистенции современного человека. Существовать [или экзистировать, exister] — значит испытывать одиночество, смерть и потребность в спасении. Когда душа игнорирует утешение, [которое давалось бы ей] присутствием Бога, она испытывает позитивный опыт его отсутствия. Речь [discours] о Боге не теряет своей религиозной сущности, если предстает как «речь об отсутствии Бога» или даже как молчание о Боге. Религиозное никогда не бывает внезапным [l’insoupçonné]. Итак, то, что связывает экзистенциальную философию с теологией, — прежде всего сам ее предмет, экзистенция [existence], обстоятельство если не теологическое, то по крайней мере религиозное.

Но, с другой стороны, в том виде, который экзистенциальная философия принимает у Хайдеггера, она дистанцируется от теологии насколько, насколько это возможно. Какую бы роль ни играло богословие в интеллектуальном становлении Хайдеггера, мы легко согласимся с тем, что для него секуляризация [laïciser] понятия не означает вуалирования его религиозной стороны. Секуляризация [laïcisation, букв. ‘избавление от церковного влияния’] должна представлять собой операцию, которая поистине приводит к выходу за пределы теологической точки зрения. С этого момента проблема взаимоотношений между хайдеггеровской философией и теологией зависит от смысла этой секуляризации. Точка, в которой она происходит, фактически является как бы болевой точкой [или нервным центром, le point névralgique] его философии.

В теологической установке мы представляем себе вещи и сущее [les êtres] таким образом, который в хайдеггерианской терминологии следует назвать онтическим. Мы имеем дело с тем, что есть, а именно с «сущими» [étant], которые исполняют свое предназначение. Они составляют предмет [objet] рассказов. Они рассматриваются как индивиды и являются частью драмы, в которую мы сами вовлечены. Теология — это, по сути, история и мифология. Вот почему в вопросах теологии авторитет [l’autorité] может гарантировать истину.

Главный интерес хайдеггерианской философии состоит в том, чтобы показать в основании онтического приключения человека нечто большее, нежели отношение «сущего» к «сущему» [d’« étant » à « étant »], понимание бытия [l’être], онтологию. Человеческая экзистенция как судьба интересует Хайдеггера только в связи с этой онтологией, которую он осуществляет [accomplit]. Таким образом, Хайдеггер порывает с теологией ровно настолько, насколько проводит различие между онтическим и онтологическим (причем делает это с беспрецедентным в истории философии радикализмом) и где фундаментальная трансценденция [transcendance fondamentale] достигается для него не в переходе от одного «сущего» к другому [d’un « étant » à un autre], а от «сущего» в направлении бытия [l’« étant » vers l’être].

В этих условиях следует сказать, что если Кьеркегор и остается теологом, то не потому, что отождествлял трансцендентное [le transcendant] с Богом, а не с природой или дьяволом [diable], но потому, что трактовал трансценденцию как соприкосновение с «сущим». Если Хайдеггер отказывается от потустороннего [l’au-delà], то не потому, что оно непознаваемо или «более теологично», чем посюстороннее [l’ici-bas], а потому, что само различие между потусторонним и посюсторонним онтическое и постериорно в отношении к онтологической проблеме [problème]. Можно ли сказать, что Хайдеггер делает грех «падением в область анонимной толпы»? Не ищет ли он скорее онтологическое условие падения как онтического факта, чьим частным случаем является первородный грех (Sein und Zeit, p. 306, прим.)? Речь всегда идет о поиске онтологических условий различных ситуаций действительной экзистенции, о переходе от онтического и экзистенциельного [existentielle] к тому, что он называет онтологическим и экзистенциальным [existentiale] пониманием. Во всяком случае, Хайдеггер видит в этом суть своего философского открытия. То, что, по его словам (Sein und Zeit, p. 235, прим.), осталось бы чуждым Кьеркегору, — это полагание проблемы экзистенции как экзистенциальной [existential] проблемы (а не экзистенциельной [existentiel]), иными словами, сама перспектива онтологии.

Ответ Жана Валя

Я бы не согласился с идеей, что экзистенция сама по себе является религиозным обстоятельством. Для меня религия имеет характер ответа.

А существование — это прежде всего вопрос. Каждое обязательство, каждый риск, каждое решение необязательно должно быть названо религиозным.

Я признаю, что секуляризация [laïcisation] у Хайдеггера — это снятие [dépassement] или, по крайней мере, деструкция теологической точки зрения.

А наблюдения г-на Левинаса позволяют, как мне кажется, вытянуть глубинный смысл, таящийся за оговорками [dégager le sens profond des réserves] Хайдеггера: проблема бытия, о которой он говорит, что это его проблема, — это проблема бытия, перенесенная из онтической области в экзистенциальную (несомненно, проходящая через экзистенциельную область). Но я не понимаю, что именно представляет собой эта экзистенциальная область. Я боюсь, что она определяется проблемой условий возможности существования, критицизмом существования, который не ставит свои вопросы более подлинным и более удовлетворительным образом, чем критицизм разума, и который вслед за ним взывает к формальной идее «условий возможности». В таком случае может возникнуть вопрос: в чем состоит хайдеггеровская концепция этой идеи возможности, которая играет столь большую роль в его мысли, как и в мысли Ясперса, и может ли он дать определение или теорию, которая позволила бы нам иметь неформальное представление о ней?