Марк Волков. Квадраты, окна, крéсти

Предисловие

Обволакивающий генезис этих текстов случается в блуждании/кружении вокруг экстатических областей, за которыми в контровом, обратном свете приоткрывается иномирное. Пользуясь выражением Вячеслава Иванова, здесь намечена и желанна траектория от реальности к реальнейшему.

Сдвиги в путешествии по этой кривой не обязательно проявляются как просвет, скорее как затмение с пламенеющей каймой вокруг.

Можно говорить о стремительном и неминуемом движении пленки, отраженной в зрачке: «в размноженном спектре каждой фазы закрытия век», — жизнь этого спектра уже свидетельствует о своей проницаемости и своей предрасположенности к расслоенному ви́дению. Узнаваемый фон карнавального петербургского, стамбульского и прочих urbi этой слоистости только способствует. Центр тяжести все еще в яви, но она уже отплывает, становятся заметны первые следы ее эфемерности и распада, эстетское любование которым без пафоса констатации «вывихнутого» времени было особенно характерно столетие назад для таких поэтов, как Вагинов и Поплавский. Кажется, их больше интересовала сама интенсивность органического и неорганического театра материи, внеположенная исторически. Пятерня чувств нащупывает расфокусированный город, где настоящее и прошлое беспрепятственно дают себе втягиваться в воронку непосредственных впечатлений, чтобы позже быть узнанными и отпущенными. Эта тяга к последующему дистанцированию, вопрошанию и спокойной констатации оставляет безмятежный привкус востоков (cкорее среднего и дальнего, чем ближнего), ощущение визионерского наслаждения и мистического приятия мира в том, как сходят его слои, обнажая некую метафизическую весть:

«Самопознающий свет — истерия всевидящего, всепроникающего, всеобъемлющего цвета тинктуры.

Аурум, экстатически утоляющий жажду»

(«Cмотри: движение света, манера и антураж…»)

Так происходит совместное впадение субъекта и реальности дальше в иное (более реальное, реальнейшее?), как распинаемое или раскрываемое в бесконечности чудо.

Ничто не повторяется, но все уже было, все еще будет.

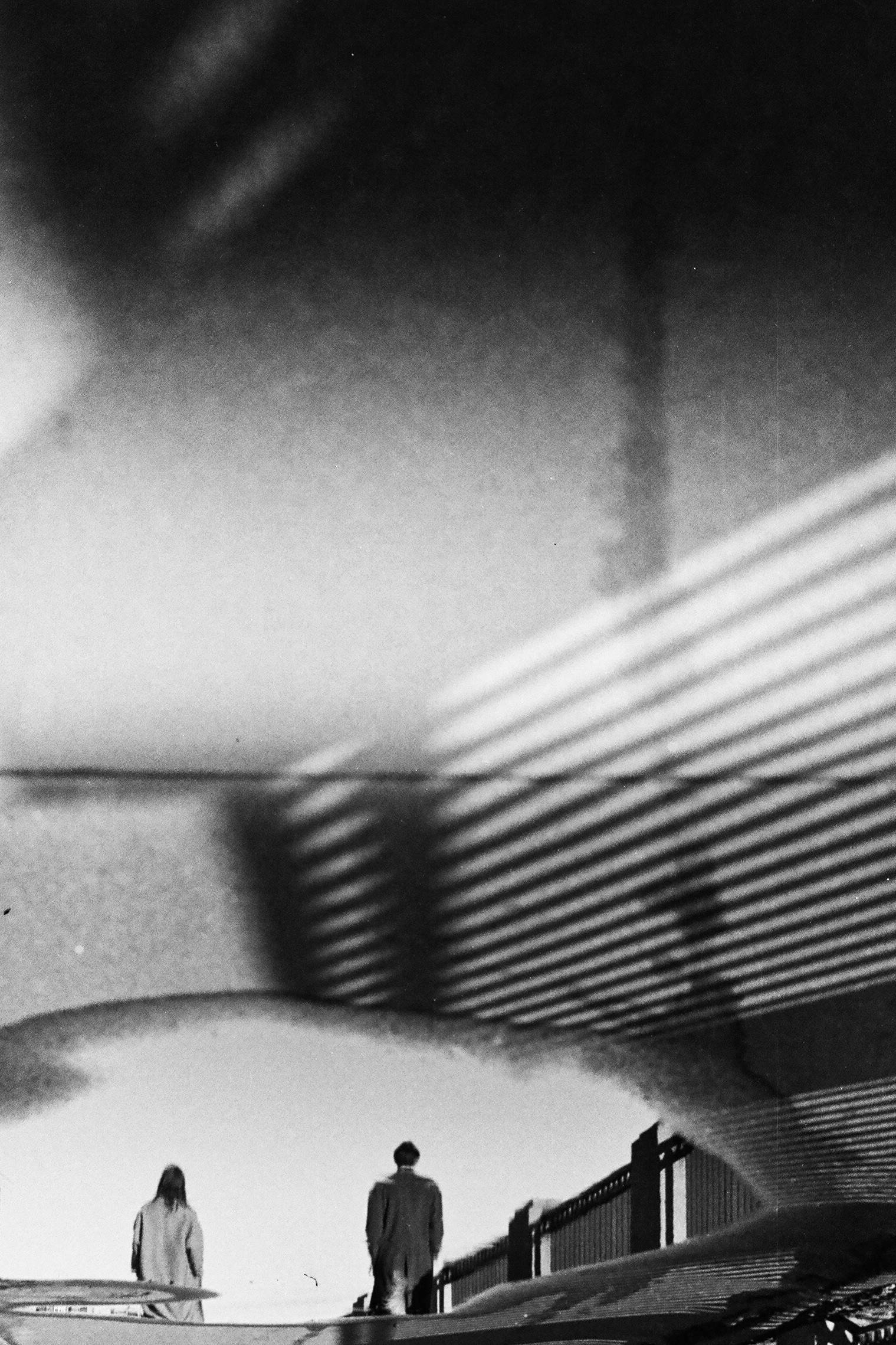

Говоря об этих стихах, следует упомянуть тот вид фотографического делания, которым занимается М.В. — опаленные потусторонним присутствием черно-белые пленочные снимки, представляющие собой приглашение к слиянию не то с бездной в четырех углах, не то с «бедной», но всегда любовной тайной мира. На этих фото заметен акцент на вспышках головокружительной дали в близких вещах, пространствах, деревьях и человеческих фигурах.

Предсказуемое отнесение М.В. к новой плеяде петербургских поэтов, пишущих в манере Драгомощенко, интересно преломляется в последнем стихотворении рассматриваемой cерии:

«В Царстве Небесном

Гленн Гульд напевает бормочет, его незабвенные брови

скользят по роялю в четыре руки

и Швейцер курит из трубки органа те травы, что в нашем Перу

в позвоночник стреляют шаманы из трубки,

отправляя оптику тела в изгибы пути, знающего сотворение лишь

буквой во фразе, какою тапер славит Господа

в Царстве небесном»

Этот продолжаемый дальше торжественный каталог связанных между собой «святых» персонажей и образов в своем крещендо, в своих рефренах уже больше резонирует с экстатическими стихами-партитураи Елизаветы Мнацакановой, чем с невозмутимым ветвлением раскидистых крон-гимнов АТД.

Прослеживая одну из «сквозных» тем подборки, которая как бы естественным образом присоединяется к тем, что упоминались выше, и которую можно обозначить как своеобразный культ мертвых, нечаянную песню их цветению, можно вспомнить тот явно резонирующий ей дальновидный вопрос Рильке о том, кем считать мертвых: рабами или царями:

«Быть может все, что зреет в зримом мире

Увлажнено ревнивою слезой умерших — лишь тем крепка природа»

…

Теперь спроси: в охоту ль это им?

Рабы ль они — и тяжкий пласт вздымая,

несут нам дань, властителям своим?

Или — цари…и иногда немая

их мощь, благоприятная корням,

перепадает от избытка нам?»

(из XIV сонета первой части «Сонетов к Орфею», пер. Алексея Пурина)

Иван Курбаков

***

бороться с кладбищем это противостоять его цветению,

бороться с пространством это его разрушать или сдерживать?

овраг образован в корневой потаенности старого мира,

тела ли, чья часть не удержана почвой, но вызываема,

взгляд ли (способность в каждой паре окружностей видеть

присутствие)

оторваны плечи, легкость открытой подкладки (виссон или шелк),

как нагота заходящего в сентябрьский залив, осторожно

оторваны плечи — видение заставшее вдруг за спиной мысли,

знающей наперед,

но слепо

***

праздные акциденции, глазные или вербальные

нос кипарисовой лодки, стороны которого образованы шумом

тигр, рычащий снегоуборочной машиной рррррр

звуки за окном забирают внимание

портрет (чей?)

возможность бабьего лица

перкуссионная установка

театр и

клык луны, погруженный в белое тело танцующих экарте

кирпич, втиснутый в прозрачную кладку эфира

я знаю, ничего из этого я бы не видел

но так было подсказано, в ясности

линия света конкретна в неразличимости

выброшенный ли

заостренный серебряный отсвет иглы

будущее в регрессивном склонении вправо

или глубокие тени нуара

монашество каждого в утробном пространстве межбровья

флуктуация ребер

в размноженном спектре каждой фазы закрытия век

и того, что лишь немо и темно

***

увлеченность воска слезами, глáза

блуждание и заблуждение

похожесть всего на меня —

условие расставания со всем

***

пусть сегодня оторопью проронен, виден

раскатистым случаем, хрустким клювом

рядом заблудших в плотное тело воздуха,

на сломе осеннего утра, вспять. тревога

не знающих места, — дыханием сита проспектов,

фасадом, пощечиной, дольменом с изнанки —

как условий тектоники чувства, родственных

с видимым (угол падения крыла — перифраз

совпадений в пейзаже. узловатое средостение

времени в городе: протяженность полотен квадратов

к изгибам, хруст ивы, столовые, парки),

коими пренебречь значит до голи открыться

***

неразличимость хаоса — обратная сторона тишины единства,

напевом, многоголосием мечтающая свои пределы,

дали, всегда отступающие, ни шагу не сделав от центра.

родственные, воинственные начала, наложенные друг на друга,

так что из каждого оступаешься, как в песчаное зазеркалье,

и видишь ясно либо плутаешь в вязкой мутности чувства.

Les Deux Magots

год начинается с сентября,

не отличая розовое от серого.

мягкая поступь,

легкая голова, как кошачьи лапы,

упавшая на асфальт ресница,

россыпи кашля в призраке филармоний.

вечером его видели в

уже засветло — — — — — — — — — — — — — -

у Катц он бы взял кофе,

его никогда не угощали Шартрезом.

розовый плащ нашли на Смоленском,

подкладкой его было серое небо

(то ли испачкано кровью,

то ли жидкой наружностью глаза)

он знает, в подвалах Ямского рынка

Фарух (его называют Сталин)

торгует порнографическими картинками,

держит у сердца колодой,

предки его продавали ковры в прусские будуары,

мать урожденная Глёден.

в сентябре дела всегда идут лучше.

“ты говоришь, мой шаг повторяет

китайскую строгость ливней,

названия трав означают их скрытые свойства.

я слаб. застывшее утро в стакане из камня

не поддается для взгляда —

встань перед ним, как на башню,

проткнувшую небо.”

рассматривать жизнь?

но окончания слов обгорели или теряются

в сломе — где-то меж летнего зноя

и знаменитой больницы в Коломне.

в

и — он знает традиции — спиною на паспорте.

будучи всем,

он так и не смог стать частью чего-то.

Море непокоя

Это условие видеть лишь через мутные стекла

По песчаным потокам налипшей пыли

Узнает отрешенный глаз завершенное время

Полнолуние, Год и последнее слово

Волосом-невидимкой оскорбляющее влагу губ

Всем известно, комнаты дышат наподобие

Слонов, покрытых испариной в плексусе Аджни

Разумеется, после многих и многих часов пранаямы

Становясь, наконец, по милости божьей

По прошествию лет и машин и песка

Абсолютной иконой настолько прозрачно немытых

Окон,

что они отражают только пустыню.

***

Угодно происходить всему и сразу,

как бы от гонга отслоенного эха,

в мирной поступи, в стуке, разбуженном

сладостью кротости, и мольбе о песни,

отблеск которой есть переливы и слава

Твоя и во веки и в вариациях

(форм неопределимы границы,

мгновение есть всегда ускользание,

энтелехия дальше идеи, на месте

знакомого здания мед на холодных лицах)

Не-узнавание, встреча в срединном

созвучии. Axis mundi не в небе, не в жертвеннике,

не переставляема, не постав, но ей становишься,

всякий раз в сочетании из ближайшего:

в понятом и опрошенном шуме водном

сказанном

тени, ставшей фоном для отражения

ног в подножии, глаза шторы,

в теле безвременья.

***

Смотри: движение света, манера и антураж

Выделяют себя из стягивающего земного плена,

Как соки, фосфоресцирующие сухожилия, траншеи восторга, —

Все воспетые в кожаной монументальности папоротника,

В танце змеистых теней, плетущих нежный виссон сумерек,

В венозном узоре на твоей прозрачной руке.

Самопознающий свет — истерия

Всевидящего, всепроникающего, всеобъемлющего цвета тинктуры.

Аурум, экстатически утоляющий жажду.

Огонь соприроден ему не больше бетона;

Небо не больше мира, но соразмерно;

Комната освещается свечой, как сердцем,

И всё параллельное.

***

дочери новорожденные и дочери трехсотлетние

с морщинами на ступнях, как кракелюр на Рембрандте,

алебастровым водопадом волос укрытые, осиянные,

в паху волосатые и вечно цветущие, вечно цветущие

взглядами белены, низким балетом голоса,

все те же сердечно знакомые лица из поликлиники

танцуют с сестрами, ногами голыми выжимая амброзию

из гроздьев винных пурпурных, как соски их, как сердце,

карбункул их Муладхара

в Царстве Небесном

в Царстве Небесном

Гленн Гульд напевает бормочет, его незабвенные брови

скользят по роялю в четыре руки,

и Швейцер курит из трубки органа те травы, что в нашем Перу

в позвоночник стреляют шаманы из трубки,

отправляя оптику тела в изгибы пути, знающего сотворение лишь

буквой во фразе, какою тапер славит Господа

в Царстве Небесном

от кинзы отделяется зелень воды ее аромат проникает

в плоды (мы знаем о них, но мы всегда отвлекались)

томатов, круглых, как сферы монады, мягких, чувствительных,

подгнивших, лежавших блудницами Рубенса, трупами парков,

товаром ненужным, полотнами белыми, снами небес полногрудых,

газетами с Бауэри, газетами Правда, одеялами нищих

в Царстве Небесном

в Царстве Небесном

сплошное барокко, всегда Петербург и северный ветер,

разлитое сладкое качество в Финском заливе, архангелы

на островах бесконечных, Василий Кондратьев, Леонид Аронзон,

Евгений Михнов в Царстве Небесном

Каравайчук в Комарово, но тут же в Царстве Небесном

рождается сердце, рождается слово от вечности к вечности

(что есть тело Христово? что мысль Его?)

бомжи называют проспекты “бульвар”, бомжи целуют Марию

обнаженными губами из струпьев забытого тела,

которое смирна, которое ладан, и они желанны,

сам Бог ложится в объятия их, и Зевс в обличии бездомного

проникает к Леде, и она отдается ему своевольно

в Царстве Небесном