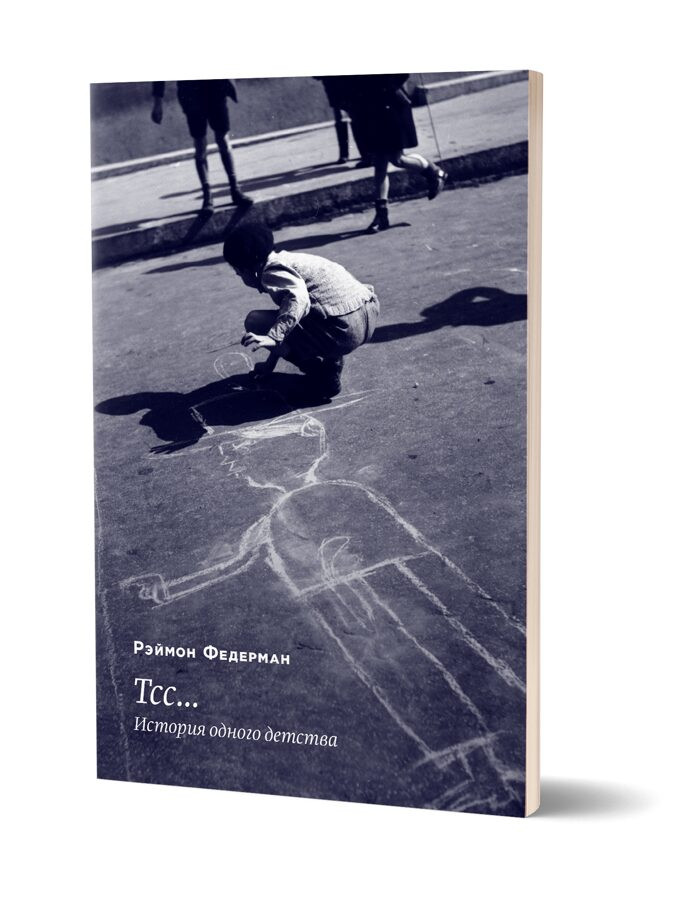

Рэймон Федерман. Тсс… (История одного детства). Отрывок из романа – 2

В середине августа Издательство Яромира Хладика выпустит книгу американского и французского писателя Рэймона Федермана «Тсс… (История одного детства)» в переводе Валерия Кислова. На книгу открыт предзаказ на сайте издательства.

Детство американского и французского писателя Рэймона Федермана закончилось 16 июля 1942 года, в день Большой облавы, когда французская полиция, выполняя грязную работу гестапо, арестовала более 13 000 евреев, живших в Париже и его предместьях; почти все они были впоследствии уничтожены в лагерях смерти. Треть арестованных составляли дети. Рэймона спасла мать: в момент ареста семьи она спрятала его в лестничном чулане и сказала ему: «Тсс…» Это «тсс», печать спасения, залог «излишка жизни», второго рождения, стало источником всего творчества Федермана, вернее — страшной дырой молчания, из которой родилась вся его многоголосая, многоликая, многоязычная проза.

Вот, что произошло. Однажды мой отец и моя мать решили что-нибудь предпринять и заработать больше денег для того, чтобы прокормить детей. Они где-то нашли ручную тележку и загрузили ее вещами на продажу. Посудой, всякой всячиной для кухни, старой мебелью и даже подержанной одеждой. У меня нет ни малейшего представления о том, где они достали это перевозочное средство и все вещи, погруженные в нее, чтобы потом продавать их на рынках Монружа и Кашана. Может быть, это барахло им отдал дядя Морис, ведь он торговал на рынках. Морис мою мать любил. Потому что они вместе были в приюте.

Сидя на краю тротуара перед домом, мои сестры и я смотрели, как мать потянула тележку за оглобли и за толстую веревку, стягивающую ее плечи. Если бы мой отец видел пьесу «В ожидании Годо», эту веревку он, наверняка, привязал бы к ее шее.

Мать тянула спереди, отец толкал сзади. Они сказали, что едут в Кашан торговать на рынке. Что мы должны вести себя хорошо и остерегаться машин. После чего, оставив нас на улице, уехали.

Жаклине было, наверное, лет шесть. Мне — восемь. Саре — десять. Мы не боялись оставаться одни.

Когда тележка исчезла за поворотом, мы с сестрами немного поиграли на тротуаре. Мы играли в классики и в чехарду. Потом пошли играть во двор нашего дома.

Леона, Мари и моего двоюродного брата Соломона не было дома. Они поехали к моей бабушке, как это делали каждое воскресенье. Думаю, приезжая к ней по воскресеньям, Леон и Мари давали ей деньги.

Других жильцов дома тоже не было. За исключением девушки с четвертого этажа.

Кажется, это был хороший солнечный майский день. Моя сестра Жаклина играла со своей куклой, Сара, сидя на земле и прислонившись к стене, читала книгу графини де Сегюр. Я вел своих оловянных солдатиков в серьезное сражение.

Девушка, жившая рядом с нами на четвертом этаже, стояла у окна. Не знаю, сколько ей было лет. Я был еще слишком мал, чтобы интересоваться девушками. Но мне нравились ее длинные рыжие волосы, которые блестели на солнце, и ее манера смеяться, и то, как она ласково щипала меня, когда мы встречались на лестнице.

В своей квартире мы часто слышали, как она поет. У наших квартир была общая стена. В доме все ее любили. Кроме моего дяди Леона, который говорил, что она courveh. А мой отец говорил, что она, должно быть, профессиональная певица.

Итак, мы с сестрами играли во дворе. Да, это, наверное, было воскресенье. По воскресеньям рынок устраивался в Кашане, а по четвергам — в Монруже.

Девушка из окна крикнула: Дети, что вы там делаете?

Мы ответили: Играем.

Затем она сказала: Рэймон, поднимись на минутку, я тебе кое-что покажу.

Заинтересовавшись тем, что она хотела мне показать, я оставил своих солдатиков во дворе и поднялся к ней. Когда я вошел в ее квартиру, она сидела на краю кровати. На ней был полупрозрачный пеньюар. Кажется, сиреневый.

Я уже не уверен, какой именно был цвет, но всякий раз, когда вновь вспоминаю о том дне, я вижу ее в сиреневом пеньюаре.

Я встал у дверей, и она мне сказала: Иди сюда, мой миленький. Я подошел к ней и когда оказался совсем рядом, она начала расстегивать ширинку на моих штанах. Тогда я еще носил короткие штаны.

В то время ширинки мальчиковых штанов и шорт были преимущественно на пуговицах, а не на молнии.

Когда она принялась расстегивать мне ширинку, я сначала немного удивился. Но потом подумал — если был способен в том возрасте думать — что она захотела снять с меня штаны для того, чтобы зашить дырку, которую я сделал, когда, сидя на земле, играл со своими оловянными солдатиками.

Я порвал штаны, скользя на ягодицах с одной стороны поля боя на другую, чтобы солдаты могли стрелять друг в друга.

Мои солдаты были разделены на две армии. Черная армия и красная армия. Красная армия часто выигрывала, потому что в ней было три всадника.

Иветта, да, именно так ее звали, должно быть, заметила, что я порвал штаны, и попросила меня подняться к ней, чтобы зашить дырку до того, как вернется моя мать. Мне показалось это очень любезным с ее стороны.

Иветта, все время говорил мой отец, девушка очень милая и очень красивая. И если она не певица, то, наверное, манекенщица в ателье мод.

Я думал то же самое, пока она расстегивала мне штаны. Что это очень мило с ее стороны вдруг подумать о том, чтобы зашить мне дырку на штанах. Когда она их сняла, я покраснел и немного сдвинул ноги. Иветта ласково засмеялась.

Затем сказала: Не бойся, садись рядом со мной и снимай трусики.

Может быть, она хотела еще и выстирать мои трусы, которые в тот день были не очень чистыми. Я их немного запачкал. И мне было стыдно снимать их. Но она настояла.

Давай, мой сладенький, не стыдись, сказала она. Тогда я снял трусы и сел рядом с ней, совсем голый. И засмеялся вместе с ней.

Ее рука легонько дотронулась до моего пениса. В то время он был невелик. И, кажется, еще никогда не вставал. Либо я этого не замечал. Даже волосиков вокруг еще не было.

Иветта все время тихонько приговаривала: Не бойся, сейчас увидишь, как это приятно. Держа мой сморчок двумя пальцами, она нежно потирала его о мою ляжку. Да, о мою ляжку. Не о свою.

Затем спросила у меня: Ты никогда это не делаешь?

Я пожал плечами и сказал: Нет, никогда.

Ты не трогаешь свой петушок? Никогда не держишь его в руке вот так? спросила она, теребя быстрее.

Держу, сказал я. Когда писаю.

Она засмеялась. Приятно, да? спросила она.

Да, это было приятно. Мне было хорошо повсюду во всем теле. Я чувствовал себя счастливым, пока она теребила мой стручок. Затем она перестала это делать, поднялась и сказала мне: а теперь быстренько одевайся, иди играть и ничего не рассказывай. Тогда я натянул свои грязные трусы и свои штаны с дырой на заднице и спустился играть во двор.

Моя сестра Сара спросила: Что она тебе показала?

Так, ничего, ответил я. Только свою фотографию, когда она была маленькой девочкой.

Моя сестра Жаклинна спросила: А зачем она показала тебе эту фотографию?

Не знаю. Просто так, ответил я.

Затем я вернулся к своему сражению между оловянными солдатиками. В тот день битву выиграла опять красная армия. Все солдаты черной армии были повержены, и я смеялся, когда они падали замертво.

А Иветта снова стояла у окна.

После того дня, не раз в своей кровати, ночью, я делал себе хорошо, как меня научила Иветта. Она разбудила мою раннюю сексуальность. Но в первый раз эякуляция у меня случилась намного позднее.

Я не помню, когда это случилось в первый раз, но помню, что очень испугался на следующее утро, увидев на простыне желтоватые пятна: Что скажет Мама? Как я ей это объясню?

Мать, конечно же, заметила, что я натворил. Но ничего не сказала. Взяла простыню и прокипятила ее в большом чане, в котором стирала наше белье.

Потом повесила простыню на проволоку во дворе, чтобы высушить. Чуть позднее я тайком подбежал посмотреть, остались ли на ней мои порочные круги.

Я дрочил почти каждый вечер. Когда я это делал, то брал в постель кусок газеты, чтобы спускать туда. Утром, когда шел опорожнить ведро, выкидывал газетный комок в туалет.

По поводу газет: в туалете во дворе туалетной бумаги не было. Подтирались газетами.

Леон разрезал газеты на маленькие квадратики и клал их в туалет. Он был очень скупым.

Иногда, когда я какал, газетных квадратиков уже не оставалось, и тогда мне приходилось подтираться пальцем и затем вытирать его об стену. Так делал не я один. На стенах часто оставались следы фекалий.

Когда Леон их замечал, то заставлял меня мыть стены туалета щеткой.

Когда я не мог сдерживаться, то дрочил в туалете. Дверь закрывалась на маленький крючок. Иногда, когда я спускал, сперма оставалась на стенах, и я вытирал ее перед тем, как выйти. После дрочки я выходил из туалета, немного стыдясь.

Один раз, когда я дрочил, моя мать застукала меня и сказала: Если ты будешь это делать, я скажу Папе, и он тебе покажет. И потом, если не прекратишь, то ослепнешь, и у тебя по всему лицу пойдут прыщи.

Когда Мама это сказала, я испугался и несколько дней сдерживался, но потом…

Федерман, тебе не стыдно описывать подобные вещи? Не знаю, стоит ли продолжать эти истории с дрочкой. Твоя издательница наверняка скажет, что такая похабщина уже не продается.

Вот-вот, именно этого литературе и не достает сегодня. Дрочки. Я не имею в виду псевдо-интеллектуальную дрочку. В мудаковатых романах, которые публикуют в последнее время, этого хватает сполна. Я имею в виду настоящую дрочку.

Чуваки, которые в бестселлерах рассказывают о своем детстве, никогда не упоминают о том, как они дрочили, когда были детьми, и как от этого у них на роже высыпали прыщи. Нет, они никогда об этом не говорят или делают это метафорически. Словно стыдятся, что мастурбировали в юности и, наверняка, продолжали это делать и позднее.

Кстати, я

Вот я, если бы я рассказывал о своем детстве, не упомянув, хотя бы вскользь, об удовольствии, которое себе доставлял, а ведь других удовольствий было не так уж и много, то моя история была бы неполной. Она была бы какой-то неустойчивой.

Чуваки, которые рассказывают о своем детстве и никогда не говорят, что они дрочили, заминают самые приятные моменты в своем жалком детстве.

Счастливого детства не бывает. Тот, кто говорит, что у него было счастливое детство, врет.

Это прекрасно показал Пруст. Даже когда мать обожает своего сына, она делает его несчастным.

Я говорю, что детство без мастурбации, это детство печальное, детство, которое вызовет у ребенка серьезные психологические проблемы, когда он станет взрослым. Или она станет взрослой. Для девчонок то же самое.

Ты знаешь, Федерман, тебе следовало бы изменить название своей книги и озаглавить ее «История детства не как у других».

Хм, неплохо. Я об этом подумаю.

Но сначала, пройдусь еще немного по сальной стороне моего детства.

В школе большие мальчишки все время рассказывали о том, как они мастурбируют. Один парень говорил, что делает это всегда перед зеркалом шкафа. А другой — что он любит наслаждаться, спуская в свою подушку. А третий — перед фотографиями голых женщин, которые он нашел в книге своего отца. Его все время просили принести эту книжку в школу и показать. Но он отказывался.

А я никогда ничего не говорил. Ничего не рассказывал. Я был слишком стеснительным. И все ребята говорили: сын чахоточного дрейфит. Он не знает, как это делается.

Ах, в школе похабщины хватало! Но так, наверняка, было во всех школах для мальчиков.

В школе у нас были две учительницы. Одна — старая и уродливая. Всегда плохо одетая. С седыми волосами, закрученными в пучок. Она носила хлопковые чулки, которые все время сползали. Другая — молодая и красивая женщина, которая хорошо одевалась. Она всегда носила короткие юбки, шелковые чулки со стрелкой сзади и туфли на высоком каблуке. Все мальчишки в классе, включая меня, были в нее влюблены.

В классе она сидела не за конторкой, а за столом. И под столом мы могли видеть ее ноги. Во время ее уроков на пол падало невероятное количество карандашей, резинок и ручек.

Сейчас я задумываюсь, не специально ли она это делала, прекрасно понимая, что это значит, все эти постоянно падающие на пол карандаши и резинки. Сегодня я, конечно, могу об этом задуматься, но, когда я был ребенком, лазающим под парту за карандашом или ручкой, то я ни о чем не задумывался. Я быстро смотрел. А ночью, под одеялом, пытался припомнить, что увидел.

Однажды один парень из нашего класса привязал веревочку к письке другого парня, который сидел позади него. Их парты стояли в самом конце ряда, одна за другой. Сидящий впереди тихонько подергивал веревочку, чтобы у сидящего сзади вставало.

Это происходило пока учительница, склонившись над книгой, читала вслух стихотворение. Думаю, стихотворение Виктора Гюго.

И вот она вдруг поднимает голову, чтобы проверить, хорошо ли ее слушают, и видит, что один парень все время дергает рукой, что-то сжимая в ладони. Она ему говорит: Гастон…

Для правдоподобия рассказа буду называть этого парня Гастоном, а другого, к письке которого была привязана веревочка, — Гюставом.

…что у тебя в руке?

Гастон краснеет и говорит: Ничего.

Нет, я же вижу, что у тебя в руке что-то есть и ты с этим играешь. Принеси это сюда немедленно.

Весь класс хохочет, потому что все парни в классе видели, чем занимались Гастон и Гюстав.

Тогда Гастон встает, и Гюстав, конечно, вынужден тоже встать, и оба идут к столу, за которым сидит учительница.

Когда учительница видит, что в руке у Гастона и что в руке у Гюстава, которому со своим болтом в руке тоже пришлось подойти, она краснеет и кричит: Поганцы! Извращенцы! Я сейчас позову директора. И отправляет сидящего у двери мальчика за директором школы.

Ладно, об этой сальной сценке добавить нечего. Только то, что Гастона и Гюстава выгнали из школы, не дожидаясь конца семестра, еще до рождественских каникул. То, что я рассказал, произошло незадолго до Рождества. Не знаю, в каком году это было. Но в тот день мы в классе здорово повеселились.

Кстати, этой учительнице надо бы дать какое-то имя. Для большего правдоподобия того, о чем я рассказываю. Назову ее Колеттой. Да, имя Колетта ей подходит. А другой учительнице, некрасивой, я никакого имени давать не буду.

Поскольку я рассказываю то, что происходило в школе мальчиков на улице Банё, было бы хорошо рассказать и о том, что мы иногда делали во дворе школы во время перемен.

Школа была как тюрьма. С высокой стеной из красных кирпичей вокруг.

Я расскажу это как отдельную маленькую историю. И даже дам ей название.

Испытание

Семь лет. Ты в школе. В школе для мальчиков в рабочем предместье Парижа.

Во время перемены ребята старше тебя — скажем десяти-одиннадцати лет — отходят вглубь двора к высокой стене из красного кирпича, чтобы провести испытание. Ты идешь с ними несмотря на то, что они всегда задирают тебя, потому что ты рахитичный и неловкий. Хотя ты в этом не виноват. Старшие разрешают тебе участвовать в испытании вместе с ними, чтобы тебя подразнить и над тобой посмеяться.

Испытание проходит в дальнем углу двора, подальше от присматривающего за детьми воспитателя, который ходит туда-сюда, читая на ходу книгу.

Самый старший парень прочерчивает белым мелом линию на стене выше своей головы. Тем временем другой парень прочерчивает линию по земле метрах в трех от стены. Затем все, ребят шесть и ты, начинают испытание, чтобы определить, кто в этот день сумеет писнуть выше всех над чертой на стене. Ты еще никогда не выигрывал.

Только один раз тебе удалось писнуть выше черты. Но это потому, что ты стоял ближе к стене, приблизительно в метре, а еще потому, что в то утро, проснувшись, ты специально не писал, готовясь к испытанию.

Ты был возбужден тем, что впервые сумел писнуть выше черты, даже если не прошел испытание в тот день. Для тебя это было, как будто ты пустил струю в небо.

Ребята сказали, что ты жульничал, потому что заступил черту на земле. А квалификацию проходили только те, кто писал