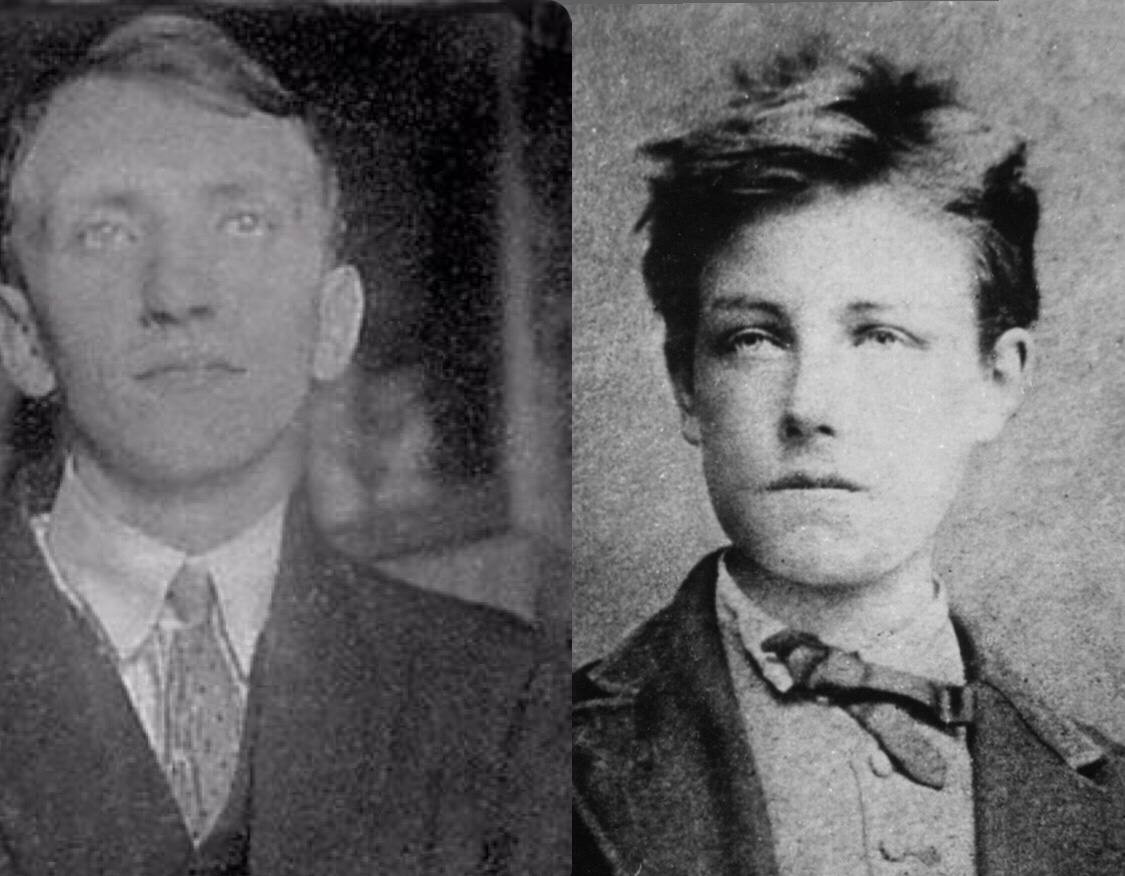

Морис Бланшо «Сон Рембо» (1949)

Полное собрание сочинений Рембо, опубликованное в коллекции Pléiade, доставляет нам все то удовлетворение, которое только можно ждать от такого рода изданий. С давних пор эти сочинения, столь тонкие, были приняты издателями также плохо, как и их автором. Лицемерие, неуместный пыл, выходки — все это внесло вклад в их сомнительность. Однако в течении нескольких лет, особенно после публикации работ де Буйана, самые красивые тексты оттуда стали выглядеть более уверенно. Де Реневиль и Муке продолжили это начинание. Собрание сочинений предлагает лучшую версию «Озарений». Оно ставит вопрос аутентичности «Альбома зютистов» (обогащенного двумя неизданными ранее стихами, «Пьяным извозчиком» и «Проклятым ангелом»), который сохраняет актуальность. И также несомненно приписывает Рембо «Сердце под сутаном», опубликованное двадцать лет назад Андре Бретоном и Луи Арагоном. В нем опубликованы три сонета из «Ступры». Наконец, оно впервые объединяет наибольшее количество отредактированных и завершенных писем. Каждый текст сопровождается аннотацией; единственное, чего не хватает — поэтических комментариев и интерпретаций. Но качество издания покрывает этот недостаток.

В кратком примечании издатели замечают, что непонимание Рембо соизмеримо с его славой. Этюд доктора Жана Фрете, часто хорошо информированного и часто легкомысленного, кажется, не способен устранить это непонимание. Нет ничего плохого в том, чтобы давать истории и приключению Рембо психопатологическую интерпретацию. Но доктор Фрете не довольствуется интерпретацией, он намерен объяснить. Объяснить все аспекты существования одним из аспектов, информация о котором предположительна и приобретает ценность только после всех остальных возможных интерпретаций. Вот в чем состоит недостаток его исследования (еще более чувствительный, когда речь идет о Малларме).

О Рембо, без сомнения, уже знаю почти все, что можно было узнать. Время от времени нам слали обрывки стихов из Абиссинии, которые исчезали по дороге. Даже де Реневиль не смог достать «Духовную охоту», о которой он утверждает, что она была написана в течении первого семестра 1872 года и которую он отделяет от «Озарений». Я не говорю, что это все не имеет значения. Но, возможно, что о Рембо мы теперь знаем больше, чем он сам о себе знал.

Не будем забывать, что его слава разделена между поэмами, которые он написал и написанием которых пренебрег, между поэзией, которую он подтверждал и от которой открещивался. С момента его смерти молчание, хранимое им на протяжении двадцати лет, казалось обворожительной тайной. Он оживал от поэзии — говорил Малларме с испугом, в котором была зависть. Двадцать умов, и некоторые из них даже великие, стремились найти ключ к этой тайне. Зачем? Возможно, как раз это и странно. Почему кажется столь поразительным, что душа, очень одаренная в письме, внезапно поворачивается спиной к литературе и полностью теряет интерес к активности, в которой преуспевала? То, что этот отказ стал скандальным для всех, показывает, какой несоразмерной ценностью люди наделяют задачу поэзии.

Скандал Рембо принял разные формы. Он написал несколько шедевров и отказался писать другие в тот момент, когда, казалось бы, способен произвести на свет еще множество. Отказ писать, когда доказал, что являешься великим писателем, никак не может обойтись без загадки. Эта загадка усложняется, когда мы узнаём, что Рембо требовал от поэзии не создавать красивые произведения и не отвечать эстетическому идеалу, а помогать человеку куда-то двигаться, быть большим, чем он есть, видеть то, что он не может видеть, знать то, что он не может знать — одним словом, превратить литературу в опыт, в котором заинтересовано всё в жизни и всё в бытии. С этой точки зрения его уход становится еще большим скандалом. Поэт отказывается не от любой и даже не от

Такая точка зрения стала очень распространенной. Возможно, когда ее начинаются повторят, она теряет свою ценность. Забыли, что она ничего не стоит, если мы не понимаем ее во всей ее неоднозначности, и она, эта оберегаемая неоднозначность, не смогла больше сохранять много смысла. Сказать, что опыт, поставленный Рембо в эпоху «Озарений» и «Одного лета в Аду», привел его к молчанию Кипра, дорогам Харара, общению с Географическим обществом, значит сказать, что в его решении порвать с поэзией мы признаем лишь видимость искренности, поскольку он, авантюрист, торговец оружием, начинающий путешественник, преследовал бы, в другой форме и более основательным способом, те же цели, ту же нестабильность, тот же поиск неизвестного, что и во время своего поэтического величия. Однако наоборот, признают, что оставляя поэзию он действительно и окончательно оставил ее; приписывают абсолютно ценность словам «Я должен похоронить свое воображение и свои воспоминания» будто обязательно, чтобы этот факт имел смысл, который он сам ему приписал. Но тогда больше нечего сказать о его втором существовании, поскольку посредственное в нем было символом подлинности не меньше, чем доказательством провала; все банальное, иногда убогое, что в нем было — как раз это волнует нас и кажется нам невероятным (и также позволяет доктору Фрете правдоподобно рассуждать, что Рембо отрекся от того, что уже и так потерял).

Мы не можем сказать, что молчание Рембо присоединяет к поэзии проект ее преодоления через отказ от нее. Если мы это скажем, молчание окажется жалкой комедией, шаг за шагом пойманной на слове жалкой реальностью. А если уклонимся от того, чтобы сказать это, история Рембо больше не будет чем-то великим, поскольку в конечном итоге человек, который был способен подвергнуть себя опасности больше остальных, в один прекрасный день повел себя как тысячи других людей, любящих деньги и проводящих жизнь в сиюминутных заботах. Что же тогда? Тогда в один прекрасный день он испытал страх неизвестного, устал от своих «духовных сил», показался себе трусливым, слабым и испуганным перед лицом своей колоссальной задачи, перед этим проектом настолько великим, что ни один другой человек не смог бы справиться с ним? Тоже нет. Кто докажет нам, что «Письма Ясновидца» были чем-то большим, чем грезой подростка? «Озарения» и «Одно лето» могут позволить нам увидеть, что он действительно следовал тем путем: написав их, Рембо прикоснулся к краю, он превзошел порядок сообщаемого и неизвестное не приблизилось к нам. По-настоящему можно быть уверенным только в том, что эти произведения являются примером литературного успеха, который всколыхнул людей и вдохновил их. Но в случае программы «Ясновидца» никто не мог решить, что она из себя представляет: мошенничество, радикальный провал, уловку великолепия или действительно «сказочное» начинание.

Эта неопределенность обеспечила мощь и загадку Рембо. Он продвинул еще дальше ту неоднозначность, которая является основным движением поэтической активности. И эта неоднозначность такова, что самое глубокое познание ее действий, любые новые документы, какие только можно себе представить однажды найденными, никогда не разрешает ее, даже если это будут «сорок тысяч стихов из Абиссинии». Вошло в моду, после чрезмерного восхищения, с которым привыкли относиться его карьере авантюриста, красить черной краской молчаливый период его жизни. Его упрекают в трусости: он боялся тюрьмы, избежал воинской обязанности и, даже в разгар революции, достаточно жалостливо умолял спасти его от полиции. Возможно, он и вправду трус. И что с того? Порядок, «вечный часовой», ему претил. Беспорядок его не очаровывал. Он не ангел, вопреки достаточно унылому флеру невинности. Он всего лишь слабый любитель приключений и хулиган пары дней. И, за исключением его литературных подвигов, он не оставил нам ничего, кроме свидетельства пустого, несчастного, посредвенного существования, которое ничего не ждет и ни к чему не стремится. И все же никто кроме него не дает нам такого чувства принуждения «невозможного», как он назвал это в «Одном лете».

Чтение переписки, которое облегчило издание Pléaide, заставляет сблизить двух Рембо, «ангела, мага» и «крестьянина», Рембо, который познал ад и Рембо, который от него отвернулся, хотя решение, разделяющее их, все еще не прояснено до конца. Чтобы ограничиться одной ремаркой, скажем, что нас поражает минимальность изменений, которые, по-видимому, произвела смерть поэта в том, кто ее испытал или спровоцировал. Снаружи он остался прежним. Как минимум, две черты пережали метаморфозу. Всю свою жизнь Рембо выражал страх труда, неукротимую потребность в отдыхе и сне. «Самое лучшее — это хорошенько опьяненный сон», «сон в гнезде пламени», «сон невинности», «катафалк моего сна». Можно безошибочно сказать, что пока он был писателем, он стремился совершить настоящий прорыв в чрево сна, закопаться в оцепенение, рядом с которым смерть была ничем, в ничто, которое куда лучше смерти обеспечило бы конец жизни. «Что есть мое небытие по сравнению с оцепенением, которое вас ждет?». Стоит ли напоминать его «Этюды небытия», аллюзии на «непрерывный сон легендарных магометан»? Позже, осужденный по собственному решению на «зверский», «абсурдный», «отупляющий» труд, он имел только одну навязчивую мысль — отдохнуть, «соскрести с себя, в силу усталости, то, от чего отдыхают». Все его письма, раздираемые выражением этой неистовой нужды, без прикрас демонстрируют, что речь больше не идет ни о хитрости, ни о шутке. Он дошел до желания отдыха в браке, счастья сидячего положения. Его упрекают в слабости. Но она делает только ценнее безвыходное положение, в которое его забросила потребность во сне, неважно каком сне, его «я крайне утомлен», «не уставайте, это бессмысленная затея», «я должен провести остаток своих дней, блуждая в усталости и лишениях с единственной перспективной умереть от изнуряющего труда».

Доктор Фрете упрекает его в стольких жалобах и слезах, когда ему отрезали ногу, во всех этих жутких криках отчаяниях. Зачем? Рембо высмеивает стоицизм, и, здесь это необходимо отметить, в нем есть (и почти в связи с теми же темами нищеты и денег) нечто воющее и свирепое, в точности то, что мы находим у маркиза де Сада. Рембо один из тех людей, кто сильнее всего испытывает скуку. «Я очень сильно скучаю, всегда; я даже никогда не знал кого-нибудь, кто скучал бы столько же, сколько я». Эта скука, такая же яркая во взрослом, как и в подростке, не имеет ничего общего со склонностью к литературе. Насколько мы можем видеть, это чувство еще со временем поэтической активности имело для него значение опыта, это методический ресурс, движение аналогичное сну, которого он искал и который, сквозь этот сон, заставлял его мечтать добиться оцепенения за пределами любых поисков. Когда в «Одном лете» он пишет: «Скука больше не моя любовь», он отчетливо отождествляет ее с яростью, разгулом, безумием, всей той нестабильностью, которая с определенного момента была для него синонимом поэзии. Однако о скуке в 1881, в полной нищите Харара, он написал эти странные строчки: «Увы! Я совсем не держусь за жизнь и если и живу, то привык жить в усталости, но если я буду вынужден продолжать уставать также, как сейчас, и питаться скорбью столь же горячей, сколь абсурдной в этом зверском климате, то боюсь лишить себя существования… Наконец можем ли мы наслаждаться несколькими годами настоящего покоя в этой жизни; к счастью, эта жизнь единственная и это очевидно, ведь невозможно вообразить себе другую жизнь, более скучную, чем эта!» Не стоит требовать слишком много от текста, написанного «для своих» и не претендующего на то, чтобы высказать что-то уникальное, хотя уникальность в нем все же есть. Рембо выстраивает странное рассуждение: совершенно очевидно, говорит он, у него не будет другой жизни, потому что не может быть жизни более скучной, чем эта. Как если бы жизнь для него была действием, действие скукой, и большая часть жизнь всегда была связана с еще большей скукой, так что когда доходишь до края скуки, то исчерпываешь все возможности другой жизни и тому, кто познал самую великую скуку из возможных, нечего бояться скуки спасения. Это онтологический аргумент, вывернутый наизнанку. Не заходя слишком далеко, можно заметить, что эти мысли предполагают наличие уникальных скрытых мотивов в своей основе: смерть, возможно, не является смертью и чтобы избежать несчастья загробной жизни нужно искать подлинную смерть, а также, что скука имеет два аспекта, позитивный и негативный, некий ужас, связанный с активностью и, пожалуй, возможность преодолеть активность через саму активность.

Как не отметить, читая эту переписку полную призывов к отдыху, что в итоге он заботился только о себе и своих восьми килограммах золота на поясе, за которым столь пристально следил; чего он ждал от жизни, кроме усталости? Доктор Фрете говорит о жажде Рембо. Рембо, в любом возрасте и особенно в молодости, был поглощен едкой, жадной и иссушавшей его жаждой, которую он напрасно заливал водой, алкоголем, огнем.

Нездоровая жажда

Чернит мои вены

«Скажи, что у меня не было заботы пить!», «столь безумная жажда…» и так далее. Потребность во сне связана в нем не с

С одной стороны, безграничный сон, этот абсолют лени и небытия, который считает подозрительным любой суррогат отдыха, суицида, безумия, разгула. С другой, эта беспримерная острота, этот огонь раскаленного железа, который, чтобы остыть, мчится к пламени, сначала пламени опьянения, лихорадки, затем пламени труда и далее к убогому огню денег. Таким образом, мы имеем множество образов, «сон в гнезде пламени», «опьяненный сон на песчаном пляже», «море, смешанное с солнцем», вдобавок «я был бездельником, охваченным тяжелой лихорадкой». У Рембо была жажда сродни булыжнику, камню и углю, то есть самых сухих вещей на свете. И отталкиваясь от этой абсолютной твердости, он желал абсолютной пористости сна, невинности гусеницы, крота, лимба, праздности жабы, бесконечного терпения, способного на бесконечное забвение.

По сравнению с этим, чего стоят слова, даже слова Рембо? Заканчивая, мы бы хотели сделать ремарку: молчание не датировано 1873 годом. Рембо, даже когда он хотел «найти язык», всегда говорил как можно меньше. В миру он почти не размыкал губ. Он был несговорчивым, иногда бросался оскорблениями, наносил удары. «Я представляю встречу с ним в центре Сахары, спустя много лет разлуки — писал один из его друзей. Мы одни и движемся в разных направлениях. Он останавливается на мгновение. — Привет, как ты? — Нормально, до встречи. И он продолжает свой путь. Ни малейшего возгласа. Ни слова больше.» Больше не осталось слов. Я больше не умею говорить. Все его поэмы, даже самые незначительные из его текстов, символизируют ту же самую наивысшую засуху, потребность высказать все в мгновение ока, чуждость способности говорить, которая нуждается в длительности. Достаточно видел. Достаточно имел. Достаточно знал. Таков «отправной пункт», с которого, когда он еще писал, Рембо не переставал каждый раз начинать заново, отправной пункт, который однажды имел место и который в конце концов завершился этими строчками: «Чего вы хотите, чтобы вам написали? Что скучают, суетятся, тупеют; что устали от этого, но не могут с этим покончить и т.д. и т.п.! Вот и все, все, что можно сказать по итогу; и так как это больше никого не веселит, остается только заткнуться.»

Переписка, начиная с кипрского периода, кажется любителя хороший литературы плохо написанной, разочаровывающей, недостойной такого великого писателя. Доктор Фрете видит в этом «вялом» и даже неподобающем стиле признак рассудка, лежащего в руинах. Это странный признак. Прежде всего мы видим, что этот стиль без изяществ, скупой, плоский, обладает той же необыкновенную засухой, что и прежний, но, говоря о банальности, непонятно, почему он должен сторониться ее, ведь таков теперь его образ жизни. Писать «для своих» так, будто пишешь «Озарения» — вот в чем бы проявилась непоследовательность, и именно эта непоследовательность могла бы показаться символом краха. К тому же, почему бы языку не покинуть Рембо, если ему больше нечего написать? Быть может, то, что нас удивляет — это не плохое качество его писем, но напротив, вечно упрямый, разъяренный тон, бесповоротный и безвозвратный. Тот, который вопреки усталости от труда и всевозможным отречениям, продолжает увековечивать в нем Рембо.

(Maurice Blanchot. Le sommeil de Rimbaud // La part du feu, 1949, Gallimard, Paris, p. 152-159). Перевод с французского — Даниил Тютченко. Канал автора перевода: t.me/trop_gauche