Ржавь и вереск

— a sketch of the events

Бабушка прошептала «спасибо элтон джон», выключила ютуб, и мы стали собираться.

Вокзальный работник огромной шваброй сгонял лужи с перрона: вон, вон, — а они, волнуясь, хмурили высокие лбы, возмущались.

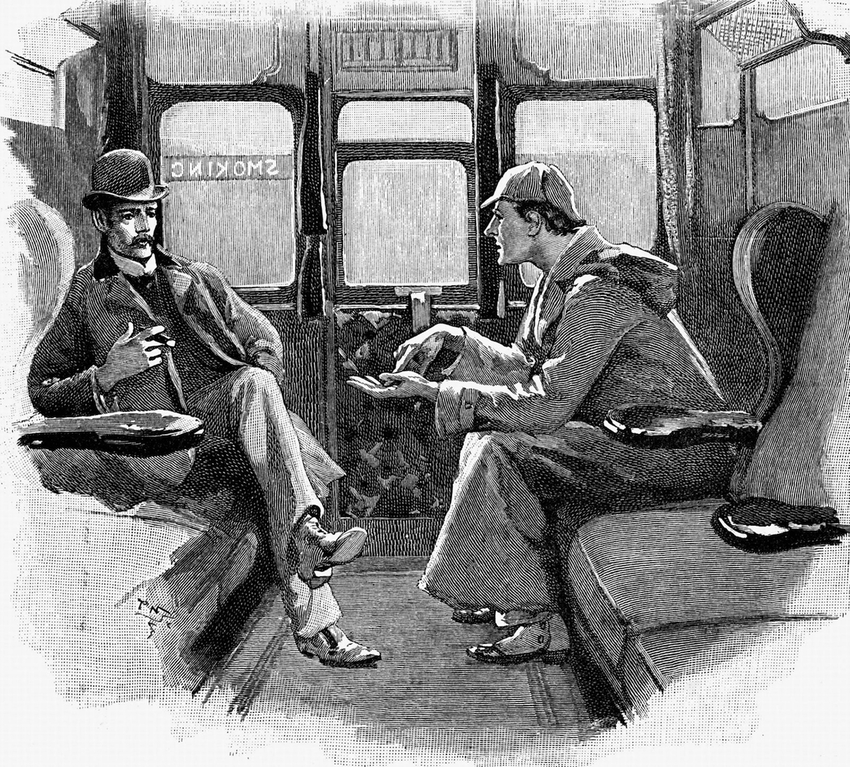

Усевшись визави, мы услышали: Санкт-Петербург — Торфяное. Болото, — подумал я, а вслух сказал: что ж, доктор, дело близится к развязке.

Между ровными, длинными линиями надстанционных проводов болтались их хвосты, излишки, запасы на зиму, на то время, когда по нелепому закону путь от А до Б становится короче, сжимаясь от холода; болтались и напоминали детские прописи. Особая мода была на двойки, тройки, девятки, а также буквы — о, у, ы, з, х.

Диктор объявляла большей частью согласные и шипящие (у ажа е ы е, а ажи ы!), но даже и редкие слоги клеились в нелепицу: станция Гар-де-робочная? Навалочная? А эта — Паркуровая или Фарфоровая?

На перроне Обухова снег был сложен облаками-тучками.

Гаражи вдалеке вернулись после летних каникул, встали по-привычному в шеренгу, и обнаружилось: эй тём я тя выше ващет да ну да ты чё вась скажи, а чё вась-то давай тет-а-тет када сёдня где да за гаражами, неодинаковость которых, как ни парадоксально, придавала пейзажу композиционное единство.

Я сочинял всё это, а бабушка показывала в окно: ласточка на копытцах!

Ну, чтоб скрипку в пакете, такого я ещё не видела, — сказала бабушка, посмотрев куда-то за меня. Вскорости раздалась мелодрама фонограммы. За ней заныла и скрипка. Но как же, как же Степлтон рассчитывал получить наследство, Холмс, дорогой, я этого решительно не понимаю, всё просто, милый Ватсон, это ведь Свиридов, да, «Метель», да, а может нет, но кажется, «Метель», а Свиридов — точно, — и бабушка кивнула.

Потом она переживала:

Вошед в околопристанционный туалет, я слышал, как за стенкой кашляет смотрительница и, как бы подбадривая, чахоточное радио разрабатывает свои лёгкие. Или снова диктор?

Проходили по мосту над водопадом, по-советски — водоспадом; уже придуманная аллюзия как бы насмехалась надо мной, и мне ничего не оставалось, кроме как приставить альпеншток к камню и писать вам эти строки благодаря любезности профессора Мориарти.

Между небом и землёй, то есть на несуществующей линии, называемой горизонтом, а верней, из некоторой точки на этой линии, жаловался, гудел поезд.

А это что, — спросил я. На колючих стенах — бетонная проволока, а может наоборот. Нет, не зона, — улыбка, — зона у нас там.

Дом родственников вон, через шоссе, к шоссе идём по тропинке, налево и направо — рыжие, докрасна изолгавшиеся холмы, также известные как: альпийский лужок, лучшее место для прогулки с вашей (вашей, Генри) собакой, пикник в пяти минутах от дома.

И я представил, как ночью, обдирая оранжевые бакенбарды, пробирается по болотам, чрез ржавь и вереск, беглый каторжник Сэлден, а его заплаканная сестра, станционная смотрительница Крючкова, подходит к тёмному окошку, шлёт фонариком знаки, делает громче радио, ведь там для меня гарит апчхах как вечный бзззнак забытых ииистиин мне да него паследний пшшшаг и этат пшшаг длиннее ффшииибзззниии.

Наутро она читает корявые послания, оставленные братом меж проводов (о х у з ы) и отражаемые лужами, которые сейчас, впрочем, расступятся от моисеевой швабры, потому что между землёй и небом — жалобный вой не поезда, а кажется волка точно собаки.

А может нет.