Эстетический авитаминоз и национальная вражда

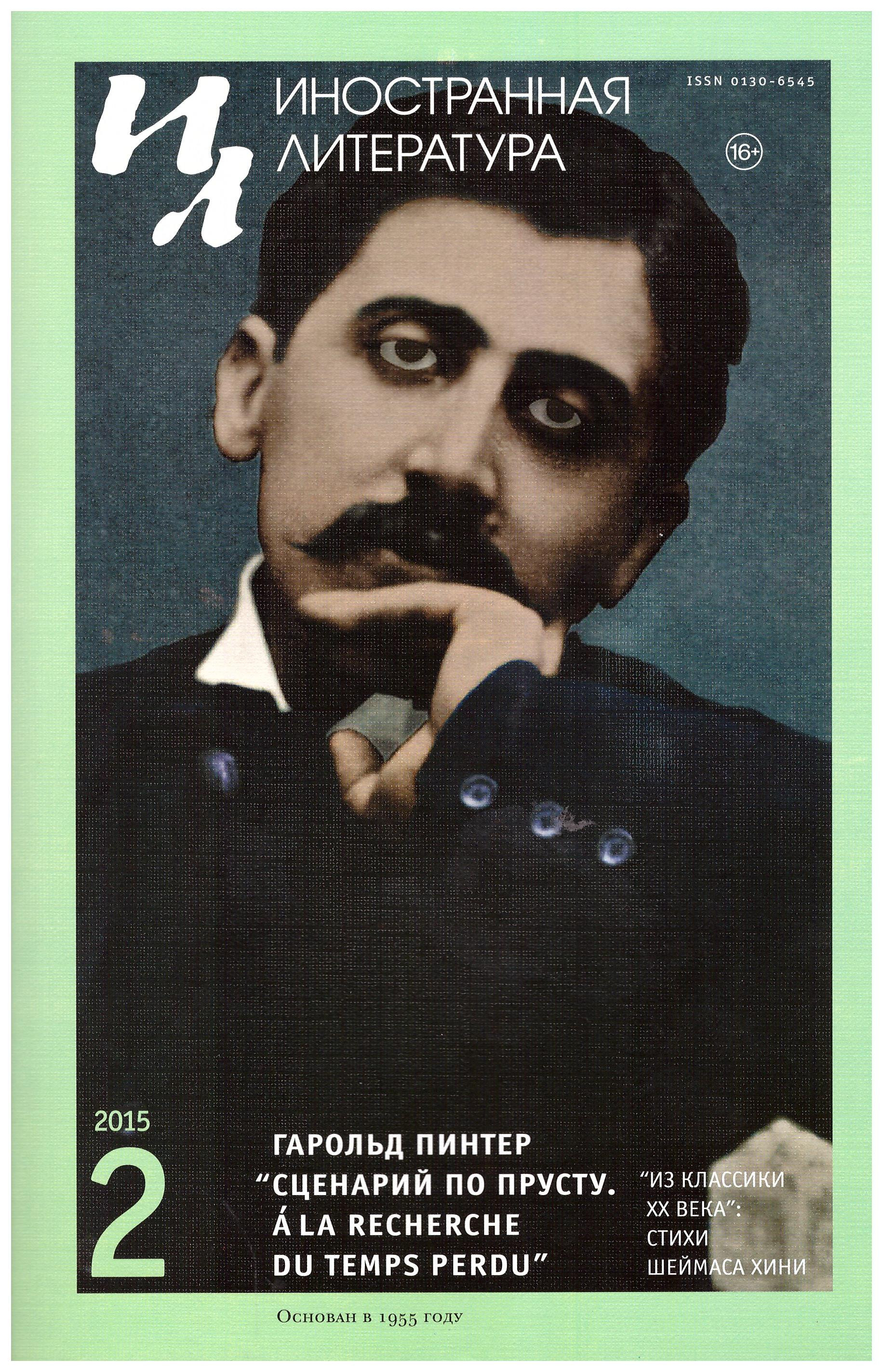

Журнал Иностранная литература №2, 2015 год

С писателем Александром Мелиховым беседует Елена Елагина

Елена Елагина. Осип Мандельштам на вопрос “Что такое акмеизм?” ответил: “Тоска по мировой культуре”. Насколько продуктивна эта тоска? И актуальна ли она сейчас, когда любой россиянин — были бы деньги — может утолить мандельштамовскую тоску, слившись с любым объектом культуры на любом континенте? Не говоря уже о возможностях интернета.

Александр Мелихов. Посмотреть на объект чужой культуры, “трепéща радостно в восторгах умиленья”, — еще не значит слиться эмоционально с чужой культурой, то есть ощутить себя равноправным членом того социума, который создал эту культуру для собственного, а не для нашего возвеличивания. Ведь главная миссия культуры — экзистенциальная защита, защита человека от чувства беспомощности в огромном безжалостном мироздании. Для защиты от этого кошмара человек и творит оборонительные иллюзии, грандиозные и/или прекрасные фантомы, воодушевляющие грезы, а если даже устрашающие, то

Так что тоска по чужой культуре бывает для нас продуктивна, когда укрепляет нашу экзистенциальную защиту, и контрпродуктивна, если ее разрушает. Когда в романтическую эпоху пишутся поэмы и романы о байронических, но русских героях, мы видим, что и мы достойны воспевания и у нас есть свои Гяуры и Корсары. Когда мы в юности косили под героев Джека Лондона или Хемингуэя, мы тоже подкрашивали нашу жизнь чужой красотой, а не вытесняли ею свою. Но когда немудрящие Петя и Боря начинают называть друг друга Пит и Боб — это свидетельствует о том, что им более красивой представляется жизнь другого народа, что для русской культуры контрпродуктивно. Наивные политики пытаются бороться с этим соблазном запретами иностранных слов, иностранных букв… да только запретить людям любить чужие слова невозможно — запретный плод лишь делается слаще. Кто бы мог запретить дореволюционным парикмахерам кричать: “Малшик, шипси! Да шевелись, дьявол!”… И кто может убить в нынешних лакеях влечение к новообразованиям “Эдука-центр” и “Вижен-сервис”?

Когда-то в Корее среди знати был сверхпрестижен китайский язык — в результате Корея на века осталась без высокой национальной литературы. В России тоже был сверхпрестижен французский язык — даже Чичиков перед зеркалом произносил слова, отчасти похожие на французские, хотя по-французски не говорил вовсе, — однако Россия сумела выдвинуть национальную аристократию, европейски образованную, но патриотичную, способную выдержать культурную конкуренцию с Европой, а кое в чем ее и превзойти (например — в литературе). Национальная аристократия — лучшее орудие культурной реконкисты, так что если мы не хотим свести культурную оборону к политиканскому арьергардному тявканью, то должны задуматься о возрождении национальной аристократии, о широчайшей сети “царскосельских лицеев”, делающих ставку на самых одаренных и романтичных, а может быть, даже — почему бы немножко не погрезить? — и о новой, не об очередной “демократической”, а об Аристократической партии.

Это можно обратить и в шутку, однако поражение в культурном состязании — дело весьма серьезное, эстетический авитаминоз — болезнь почти смертельная. Когда народу его собственная жизнь представляется недостаточно красивой, он деградирует как целое, а частные лица без культурного допинга начинают добирать до нормы психоактивными препаратами, а то и кончать с собой. Но

Изоляционизм — далеко не худший метод национальной защиты, он может предъявить и примеры вполне положительные. Когда тоска по мировой культуре начала разрушать еврейскую религиозную общину, многие “отщепенцы” попытались обрести защиту в слиянии с более престижными и блистательными культурами. Сионизм же предпочел припасть к собственным национальным истокам, и главный идеолог российских сионистов, Владимир Жаботинский, европейски образованный и талантливый литератор, называл первейшей национальной задачей освобождение от влюбленности в чужую культуру — унизительной влюбленности свинопаса в царскую дочь. Когда ассимиляторы возмущались, что он-де тянет их из светлого дворца в затхлое гетто, Жаботинский отвечал, что не надо изображать свое предательство возвышенными красками: чем обустраивать родную хижину, разумеется, приятнее перебраться в чужой дворец. Где, однако, вам не раз придется скрипеть зубами от унижения, ибо все дворцы обставлялись не для вас. Да, в нашей хижине, в нашей истории больше страданий, чем побед, но кто, кроме нас, среди этих ужасов сумел бы не отречься от своей мечты!

Короче, это были типичные идеи изоляционизма и национальной исключительности. Но когда другие энтузиасты заговорили о некоем еврейском евразийстве — мы-де построим государство, вбирающее в себя черты и Запада, и Востока, Жаботинский дал жесткий отпор. Какие такие черты Востока — отсутствие светского образования и демократии, порабощение женщины? Нет, новый Израиль должен обладать всеми европейскими институтами, без которых не может быть и национальной конкурентоспособности. И по мере становления государства идеологические крайности были оттеснены прагматическими задачами национального выживания, которые постепенно привели Израиль в клуб так называемых цивилизованных стран, а он как будто этого и не заметил. Ибо научился относиться к чужому суду, как и завещал Жаботинский, “с вежливым равнодушием”. А если бы он твердил себе: “Мы европейская страна, мы европейская страна”, — то каждый эпизод, который бы демонстрировал, что европейцы любят себя больше, чем евреев (а в политике такие эпизоды неизбежны, ибо национальный и цивилизационный эгоизм — дело совершенно нормальное), — каждый такой эпизод непременно вызывал бы волну ненависти.

Этот “особый путь” сионизма в

Однако наилучший способ освободиться от ненависти — перестать в такой клуб стремиться. Тогда рано или поздно вас приведут туда интересы совместного выживания среди новых вызовов.

Е. Е. По сути, мы говорим о глобализации мира. Границы прозрачны, средства связи доступны и молниеносны. А что при этом происходит с различными культурами? Вместо ожидаемой унификации, все, напротив, изо всех сил вспоминают о своих корнях. Грозит ли нам в будущем исчезновение национальных культур и возобладание некой всеобщей?

А. М. Всякая культура борется за чувство уникальности и превосходства, ибо Господь не создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию. Да скромные народы просто были бы и нежизнеспособны: если мой народ не лучше других, то ради чего я стану приносить ему хоть малейшие жертвы? Однако на пьедестале почета могут разместиться лишь самые сильные. А проигравшие не примут никакой всеобщей культуры, отводящей им роль ординарностей. Они непременно будут мечтать и мечтают о реванше, а потому национальную нетерпимость в мир несут не сильные, а слабые, не Голиафы, а Давиды. “Ибо нет ничего опаснее, чем мания величия карликов, в данном случае маленьких стран; не успели их учредить, как они стали интриговать друг против друга и спорить

К счастью, у карликов недостает сил натворить слишком много ужасов. Главные ужасы начинаются тогда, когда обиженными начинают ощущать себя великаны. А значит, в том, чтобы не обижали великанов, более всего заинтересованы карлики, ибо рано или поздно все обиды великаны выместят на них. И наоборот: будучи спокойны за свое доминирование, великаны будут не только заинтересованы в сохранении мира, но и сумеют его обеспечить.

Заботиться прежде всего о достоинстве Голиафов ужасно нелиберально, но иначе не усмирить вечную готовность народов перейти от насмешек и брюзжания к насилию друг над другом. Миром должны править сильные, ибо рано или поздно власть все равно перейдет к ним, но только через страдания и кровь. А относительный мир между народами удавалось установить лишь имперской власти, использовавшей мудрый принцип: собирай подати и, по возможности, не трогай коллективные грезы — культуру. Пусть молятся, как хотят, женятся и даже судятся по-своему, и лучше всего управлять народами-вассалами руками их же собственных элит, усыпляя гордость последних возможностью входить в элиты “федеральные”, тогда как гордость “плебса” будет убаюкана тем, что в будничной жизни сталкиваться с чужеземцами ему почти не придется.

Порождающий имперский принцип плюралистичен — в отличие от монологизма национальных государств (в новых постверсальских, постимперских государствах положение евреев ухудшилось, а это важный индикатор отношения к конкурентоспособным чужакам). Но если имперская элита не способна укротить кнутом или пряником амбиции отдельных народов, это открывает путь конфликтам всех со всеми: или все ненавидят центральную власть и воображают, что без нее жили бы в мире и дружбе, — или все грызутся друг с другом и мечтают о центральной власти, у которой они могли бы найти управу на наглых соседей.

Подобие имперского равновесия можно было бы осуществить и в мировом масштабе (каждый региональный лидер держал бы своих “бешеных” в узде), если бы Голиафы не взращивали друг против друга пламенных Давидов, одному из которых рано или поздно удастся-таки ввергнуть человечество в мировую войну. Да, Голиафам давно бы пора обуздать своих бешеных и не подзуживать чужих, но, увы, национальные культуры толкают их не к сотрудничеству, а к борьбе за первенство. Кажется, что борьба ведется за территории, за ресурсы, которые было бы куда дешевле купить, но в глубине души — за красоту и значительность, за доминирование собственных грез. За исцеление и профилактику эстетического авитаминоза посредством кровавых ванн.

Е. Е. Есть два страшных слова — вестернизация и американизация. Это реальная угроза или бумажные тигры?

А. М. Бумажные тигры? Взгляните на книжные полки. Современная русская литература занимает, дай Бог, десятую часть, а в кино и того меньше. Кажется, не все ли равно, читать про Петю и Машу или про Пита и Мэри — было бы хорошо написано. Но если люди не видят свою жизнь отраженной в возвышающем зеркале искусства, у них возникает ощущение, что их жизнь недостойна воспевания. Что и есть поражение культуры. И тут даже победителям не стоит относиться к этому явлению легкомысленно, ибо ни одна культура задешево свою жизнь не отдаст. Кровавые ванны она пропишет всем своим обидчикам.

Е. Е. В свое время известный телеведущий заявил в частном разговоре: “Как только я вижу русские имена в книге, я ее закрываю”. Но есть ли высокие образцы в нынешней переводной литературе?

А. М. Хорошие, даже отличные писатели есть, образцов для подражания не вижу. А с теми, что нам подсовывает фабрика фальшивого золота — Нобелевская премия, чаще всего нужно прямо-таки бороться. Вернее, нужно бороться с нашим пресмыкательством перед нобелевским “брендом”. Его дутые фанфары заглушают голоса наших писателей, которыми читатели могли бы воодушевиться.

Е. Е. На постсоветском пространстве происходит нервозное дистанцирование от русской культуры: в западных регионах — с определенным уровнем фашизации, в восточных — с исламизацией экстремистского толка. Можно ли остановить эти процессы или же наши нынешние соседи будут постоянной угрозой России, и не только в культурной сфере?

А. М. Для соседей культурную угрозу скорее представляем мы, как для нас — Запад, потому что мы по сравнению с ними более сильная культура. Я не видел ни одного русского человека, которого бы соблазняла возможность изображать узбека или украинца. Их язык нас только забавляет: моя твоя не понимай, самопер попер до мордописца…

Но никакой народ не захочет оставаться в империи, где его язык смешон. Ведь передразнивать можно только что-то похожее — ни еврейский, ни эстонский, ни грузинский язык не передразнивают, передразнивают только их акцент, когда они говорят по-русски. А у себя дома все говорят без акцента, хотя и тут находятся охотники передразнивать областные выговоры. Я никого не обвиняю, люди иными быть не могут, каждый народ может выживать лишь до тех пор, пока поглядывает на соседей свысока.

Братских народов вообще не бывает: культурная близость только открывает дополнительные возможности для культурного поглощения, а потому и возбуждает более острый отпор. Однако и внутри национального государства так подчинить воодушевленное собственными сказками национальное меньшинство, чтоб оно и пикнуть не смело, на

Это всегда очень тяжелый выбор — жизнь с обиженными чужаками или жизнь на усеченной территории. Но в сегодняшней Европе я выбрал бы второе: дух важнее, чем земля, тот же Израиль вернул землю тем, что сохранил дух. Жизнь в вечном противостоянии страшно обедняет культуру, выдвигая на первое место ценности борьбы, а не созидания. Да и демократия невозможна, когда приходится держать в узде неких сильных и образованных “внутренних врагов”.

Е. Е. Как представляется, экономически и геополитически сильная страна переносит свою экспансию и в сферу массовой культуры. А что с культурой высокой? Там тоже “побеждает экономически и технологически сильнейший”?

А. М. Победа христианства была победой слабейшего, сумевшего объявить поражение на земле залогом победы на небе. Но в рациональном мире, где физические ощущения считаются более важными, чем душевные переживания, такое невозможно. Грезы на время побеждают: коммунистическая, либеральная — однако от них быстро начинают требовать реальных достижений. Но чем бы мы могли сегодня взять, не слишком надрываясь? Тем же, чем всегда брала Россия: производством гениев и прорывами в небывалое. Мы уже десятилетия защищаемся авторитетом Толстого, Достоевского, Мусоргского, Чайковского, Менделеева, Ляпунова, Колмогорова, Королева, Гагарина; возрождение аристократии — разумеется, не сословной, а духовной, нацеленной на то, чтобы оставить след в вечности, — породит и новые прорывы. Комплекс устремлений аристократического слоя собственно и есть пресловутая национальная идея. А его достижения лучшее лекарство от эстетического авитаминоза.

Е. Е. Как в культуре проплыть между Сциллой и Харибдой: сохранить культурную самобытность и при этом не выглядеть архаичным, отсталым?

А. М. Рациональный мир, уничтоживший собственные сказки, только и делает, что выискивает архаические уголки, где сохранились экзотика и романтика. Павич, Маркес, даже Пьюзо эксплуатируют именно эту жилу.

Е. Е. От наших зарубежных соотечественников слышатся упреки: мы, дескать, мало пропагандируем русскую культуру. Что такое Россия в глазах остального мира? Матрешка, шапка-ушанка со звездой и автомат Калашникова. Почему Япония сумела сделать все японское брендом — и цветение сакуры, и нэцкэ, и хокку, и сад камней, и чайную церемонию, и национальный костюм (перечислять можно долго, а ведь эта культура вторична по отношению к китайской), а Россия — ничего, кроме матрешки, внедрить не сумела?

А. М. Людям нужна красивая сказка, о чем я, в частности, писал в книге “Республика Корея: в поисках сказки”. Южная Корея с ее фантастическим техническим прорывом на каждом углу твердит, что она самая европейская страна Востока; реакция же европейцев на это самая естественная: зачем нам копия, когда уже есть оригинал — мы сами. Испания для нас тореро и коррида, Куба — барбудос и гаванские сигары, Индия — йоги и Шивы. Создать новую сказку чрезвычайно трудно, ибо она должна выделять страну из прочих. А мы настаиваем на том, что мы нормальная европейская страна, то есть — ординарная. Все места для культурных символов уже заняты, и с точки зрения нормальности мы можем быть только версиями известного, а миру требуется что-то небывалое. Медведи и сугробы — это нечто оригинальное, у Албании с Сербией и этого нет, а Рахманинов и Колмогоров — чем они интереснее Бетховена и Коши[1]?

Е. Е. Каковы ваши прогнозы по поводу дальнейшего взаимодействия мировых культур? Что намечается? Исламизация Европы? Дальнейшая вестернизация и американизация России? Или же что-то совсем иное?

А. М. Борьба культур, борьба соблазнов будет продолжаться вечно. Если бы ее исход можно было предвидеть, это означало бы конец истории. Но уже ясно, что жертвенность, готовность принимать ванны из собственной и чужой крови будет играть не меньшую роль, чем богатство и высокие технологии.

[1] Огюстен Луи Коши (1789-1857) — великий французский математик и механик. (Прим. ред.)